新发展阶段大学生成长为新型职业农民的影响因素评价

2025-01-13张成凤谢治国李洁

摘 要:乡村振兴战略的总目标是农业农村现代化,涉农高校肩负着为国家发展战略提供人才支持的重要使命。基于563份问卷数据和30份访谈资料,运用层次分析法与Matlab软件对涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素进行建模并求解。结果显示,涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素一级指标相关性排序为:社会因素gt;个体因素gt;家庭因素gt;学校因素;二级指标分析结果表明,职业收入、职业发展、家庭经济状况、职业人格特征、职业兴趣、职业价值观与专业背景对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响较大。基于此,提出建议。一是政府和社会要营造良好的舆论,改善工作环境及生产条件,提高新型职业农民经济收入;二是涉农高校应转变教育理念,以学生“个性发展”为取向,精准培养新型职业农民;三是家庭应优化教育环境,提升对乡村振兴战略的认识,支持大学生追求自己的职业理想;四是个人要提升乡村就业认识,存储就业创业知识,提高服务乡村振兴的能力。

关键词:涉农高校大学生;新型职业农民;影响因素;评价

中图分类号:F321

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0140-11

收稿日期:2024-02-01

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.16

基金项目:陕西省教师发展研究计划专项(2023JSQ009)

作者简介:张成凤,女,西北农林科技大学水利与建筑工程学院党委副书记,博士,副教授,主要研究方向为思想政治教育。

*通信作者

引 言

乡村振兴战略是党中央为实现“两个一百年”奋斗目标所制定的重要战略。2021年8月,习近平总书记明确提出,我国在“十四五”期间将步入一个新的发展阶段[1]。在新发展阶段,全国“三农”工作的重点将从脱贫攻坚转移到全面推进乡村振兴上来[2],因此,在“十四五”乃至今后较长一段时期内,健全乡村振兴推进机制,加快推进农业农村现代化,将成为新时代“三农”工作的总抓手[3]。2023年4月,习近平总书记在广东考察时强调“推进中国式现代化,必须全面推进乡村振兴,解决好城乡区域发展不平衡问题”[2]。当前,我国由“生存型社会”向“发展型社会”转变,人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾成为我国社会当前和未来一段时期的主要矛盾,乡村发展相对滞后是发展不平衡不充分的重要表现[3]。从2018年中央一号文件提出实施乡村振兴战略必须破解人才瓶颈制约到党的十九大明确提出实施乡村振兴战略,全面推进乡村振兴最关键的是人才,再到党的二十大报告强调实施乡村振兴战略要扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴,都从不同角度强调了人才的核心作用[4]。涉农高校作为高层次人才培养机构,集人才培养、科学技术、知识储备等优势于一身,肩负着为国家战略实施培养人才的使命任务。《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》特别强调要培养新一代爱农业、懂技术、善经营的新型职业农民[5]。对接乡村振兴战略规划,教育部制定的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018-2022)》明确提出:“要组织和引导高等学校深入服务乡村振兴战略,发挥高等学校在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作等方面的重要作用”,这为高等教育助力乡村振兴提供了制度指导和行动指南[6]。新型职业农民是以农业为职业、具有相应的专业技能、收入主要来自农业生产经营并达到相当水平的现代农业从业者,可分为生产经营型、专业技能型、专业服务型三种类型[7]。当代大学生学习能力、创新能力突出,接受新兴产业技能与先进管理意识强,涉农高校大学生又掌握一定的农业科技知识,因此,在涉农高校中培养乡村振兴所需的新型职业农民,是推动实现农业农村现代化的重要潜在力量。

鉴于此,在新发展阶段,立足乡村振兴战略对人才需求的背景,分析涉农高校大学生成长为新型职业农民的必要性及其影响因素,并针对性提出解决方案,对解决乡村振兴过程中人才回归,破解农村“谁来种地,怎么种好地”的现实困境具有重大意义。

一、涉农高校大学生成长为新型职业农民的必要性

党的二十大报告指出,教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑。乡村振兴战略实施过程中,农业农村的现代化是最艰巨、最繁重的任务,因此,涉农高校应自觉担负起为乡村振兴战略提供人才培养与支持的重要使命。

(一)涉农高校大学生成长为新型职业农民是高校为国家重大战略需求提供人才支持的现实之需

党的十九大明确提出,人才是实现乡村振兴的关键。习近平总书记给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中说:“中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才……希望你们继续以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才,为推进农业农村现代化……推进乡村全面振兴不断作出新的更大的贡献。”[8]习近平总书记的回信,为涉农高校人才培养工作进一步指明了方向。一方面,农业农村现代化的实现需要涉农高校培养大学生成长为新型职业农民。要解决我国社会主要矛盾中不平衡不充分发展问题,归根究底要落到农村。随着近几年我国城镇化进程的加快,城乡二元结构特征越来越凸显,农村“空心化”现象也越来越突出,实现农业农村现代化,首要解决的就是农村人才短缺的困境。涉农高校作为人才培养的摇篮与基地,应担负起培养更多知农爱农高素质新型职业农民服务农村建设,推进乡村振兴,实现农业农村现代化。另一方面,涉农高校应围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一教育根本性三问,对标农业农村现代化的实现、乡村振兴战略的有序推进,回答好“新时代三问”。2018年中央一号文件就提出“把人力资本开发放在首要位置……造就更多乡土人才,聚天下人才而用之,鼓励吸引更多人才投身现代农业,培养造就新农民”。因此,为乡村振兴提供人才支持,高校要拓宽人才培养口径,着力在培养科技人才、管理人才,发现、发掘能工巧匠方面下足工夫,使大学生成长为善经营的“农创客”、懂技术的“田秀才”,带动新时代农村全面发展,为乡村振兴注入新的生命力。

(二)涉农高校大学生成长为新型职业农民是高校做好大学生就业工作的务实之举

就业是最大的民生工程。随着我国社会经济的发展和农业现代化的推进,农村发展对于人才的需求不仅迫切而且素质要求也越来越高。涉农高校大学生作为农业农村现代化实现的基础性人才,培养其成长为新型职业农民是高校做好大学生就业的务实之举。一是涉农高校大学生到农村就业是农村发展的必然需求。高校培养的新型职业农民具备现代农业知识、技能和经营理念,是能够从事现代农业生产、经营和管理的人才,根据乡村振兴的各类产业需求,涉农高校大学生具有理念新、技术新、责任感强等优势,与农业亲和度高的特点,能够适应农村发展的需要,为农村发展做出更大的贡献,因此,涉农高校应优先承担农业农村人才培养的责任,积极引导和鼓励涉农专业大学生到农村就业,成长为新型职业农民,为农村发展提供人才支持的同时也为大学生就业提供更多的选择和机会。二是高校将培养好的新型职业农民输送至农村,是大学生就好业的内在需求。根据教育部官方网站公布数据显示,近三年我国高校毕业生平均在1 050万人左右,毕业生面对的就业挑战与就业压力进一步加剧,就业市场的竞争也越发激烈,大学生就业难已经成为一个普遍的问题,涉农高校大学生就业相对工科院校学生来说,就业更是难上加难。

(三)涉农高校大学生成长为新型职业农民是农村劳动力供给侧结构性改革的发展之要

根据国家统计局发布的《第三次全国农业普查主要数据公报(第五号)》数据,农村农业生产经营人员学历层次大专及以上的仅有1.2%,35岁以下人员占比19.2%;规模农业经营户农业生产经营人员学历层次大专及以上占比是1.5%,35岁以下人员占比21.1%;农业经营单位农业生产经营人员学历层次大专及以上的占比为8%,35岁以下人员占比19.7%[9]。在农村,高等教育的农业生产经营者占比较低,且经营人员的中老年化严重,这种劳动力构成模式严重与农业农村现代化实现要求的人才构成不相适应。因此,涉农高校培养大学生成长为新型职业农民,引导其积极参与乡村振兴与农业农村现代化建设,对改善农村经营人员学历、年龄结构层次,缓解农村劳动力老龄化和村庄空心化现状,释放农业农村活力,缩小城乡差距,推动农业农村劳动力供给侧结构性改革具有关键性作用。

在此背景下,课题组围绕“涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素有哪些,相关性如何?”这一主题,对6所涉农高校600名大学生进行问卷调研与个别访谈,并对影响因素进行分析探讨,以期为涉农高校培养新型职业农民、为实现农业农村现代化人才支撑提供有益参考。

二、理论依据及方法

(一)指标选取理论依据

1.人力资本理论。人力资本是指个体在接受教育或经验累积的过程中所掌握的知识、技能和认知能力的总和。人力资本理论认为,学历教育是凝结在劳动者身上的无形资本,是人力资源投入的重要形式,随着学历教育的提升,集中在人身上的能力积累,可以以知识、技能、经验在工作实践中展现出来;人力资本是可以获得回报的无形资源,通过对劳动者进行教育投资,开展技能培训,不断提升劳动者技能,是促进生产率持续提升的主要途径[10]。

从人力资本角度分析,高校的人才培养本质是一种生产活动,学校通过投入各类生产要素保证产出不同学历层次、具备特定领域知识与技能的人才,提升人力资本的价值,在实现自身人才培养目标的同时为社会带来利益或好处[11-12]。因此,高校对于乡村振兴人力资源的培养就成为推动农业农村现代化实现的重要力量。学界在研究人力资本时,一般都是以“经济人假设”为基础,认为个人在做投资决策时是以自身利益最大化为目标,主要影响因素有性格特征、智商等客观条件与个人追求、价值观念等主观因素[12-14]。

2.行为科学理论。行为科学是指应用心理学、社会学、人类学及其他相关学科的成果,来研究人类行为和人与人之间关系规律的一门科学[15]。行为科学理论把人的因素作为管理的首要因素,强调以人为中心的管理,重视人的多种需要的满足,强调人的决策行为与其动机、需要、激励、挫折、态度等因素相关[7]。行为科学理论认为,人的行为是由动机支配的,产生行为的直接原因是动机;人们的动机是受需要制约的;任何人从事某项工作的积极行为必有一种或几种激励因素在起作用;成功与挫折是个体行为两种可能性的结果;态度对于一个人的行为影响具有很重要的作用[16]。

基于以上两种理论研究成果,结合未来我国农业农村现代化发展进程,涉农高校在培养、引导更多的大学生加入新型职业化农民队伍中的同时,必须全面提升新型职业农民经济上的获得感、职业上的荣誉感、劳动中的自我效能感,才能从根本上为农村农业发展留得住人才,推动农业农村现代化飞速发展。

(二)评价方法选取

层次分析法(AHP)是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法[17]。层次分析法的特点是在对复杂决策问题的本质、影响因素及其内在关系等进行深入分析的基础上,利用较少的定量信息使决策思维过程数学化,从而为多目标、多准则或无结构特性的复杂决策问题提供简便的决策方法,尤其适合于对决策结果难于直接准确计量的场合[18]。涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素评价,是一个涉及个人成长背景、思维认识、家庭教育、家庭成员思想干预、学校培养、社会政策等复杂性因素的系统工程,因此,课题组选用层次分析法对涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素进行评价。

三、指标体系构建

指标体系是为了完成某一特定复杂目标,而将目标进行拆分,从而得到一组关系密切的系统化指标的集合。评价指标体系就是与被评价目标密切相关的多指标组成的有机整体[19]。课题组以“文献梳理+个体访谈、问卷调查+指标理论分析、指标频度分析+专家咨询”的形式,通过以下两个步骤确定评价指标体系。

(一)问卷梳理与个体访谈

为了解大学生成长为新型职业农民影响因素的现实情况,课题组对6所涉农高校600名不同学科大学生进行了问卷调研,回收问卷568份,有效问卷563份。同时,在问卷梳理基础上,在西部2所涉农高校选取了35位不同学科专业的大学生进行访谈。访谈结果整理后形成30份有效资料。将30份访谈资料内容、问卷调研结果与查阅文献结果进行初步梳理,得到26个指标组成的指标池,其中学生创业实践能力、社会实践能力、学习能力等指标较多,统一用“职业能力”概括,按此标准进行细化归纳后,梳理指标池结果见表1。

(二)确定准则层因素

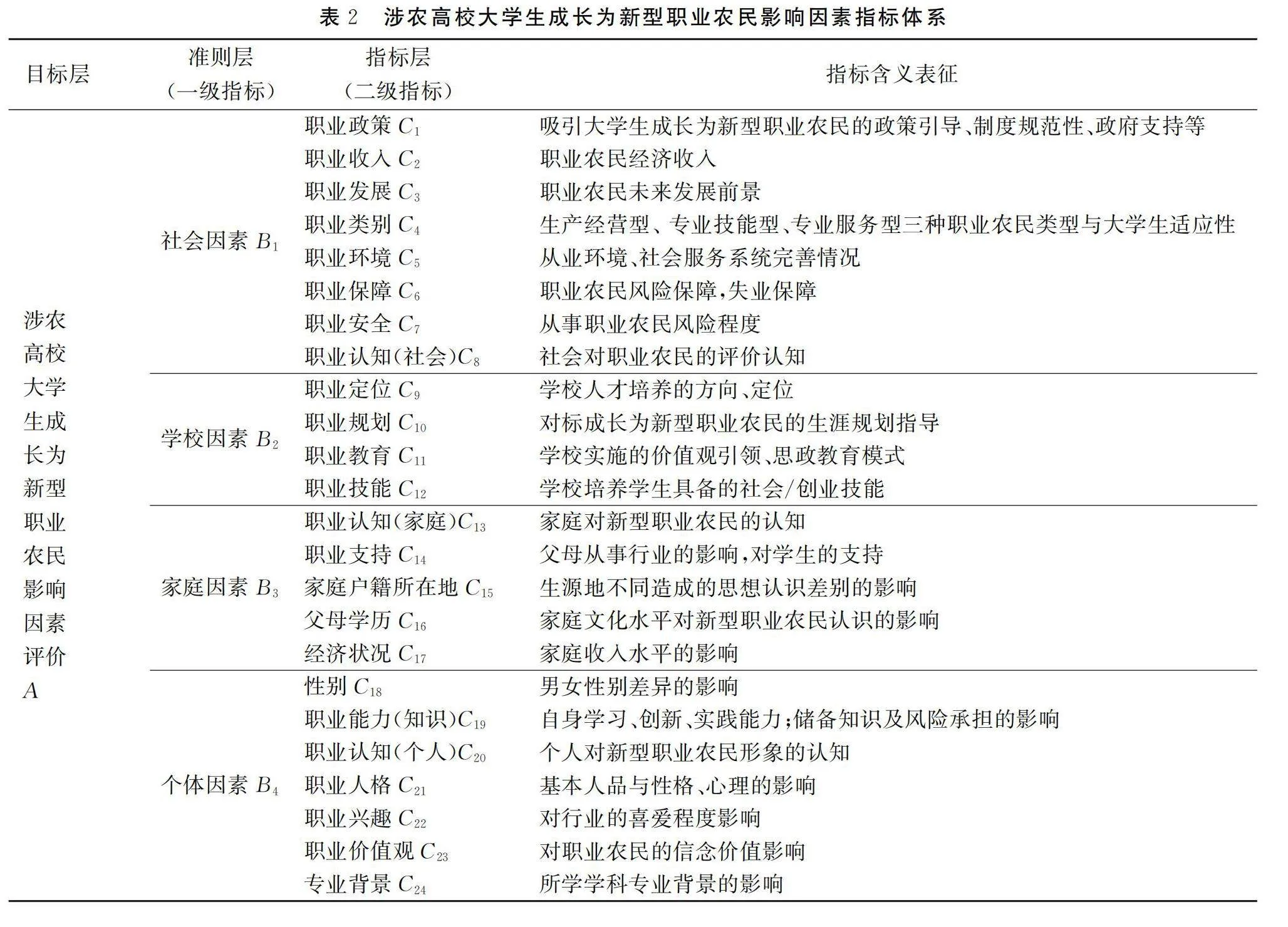

依据德尔菲专家咨询法邀请12位专家对表1中指标进行归类,确定以上指标分别归于4个方面,即社会因素、学校因素、家庭因素、个体因素,并将这4方面指标定为准则层(一级指标)。

(三)确定指标层因素

依据《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》及教育部制定的《高等学校乡村振兴科技创新行动计划(2018-2022)》文件精神,以指标出现的频率表示指标具备的代表性为原则,结合问卷调研结果,将表1中26个指标进一步论证分析、细化整合,最终细化出指标层因素24个(二级指标)。涉农高校大学生成长为新型职业农民因素评价指标体系见表2。

四、影响因素评价

(一)建立层次模型

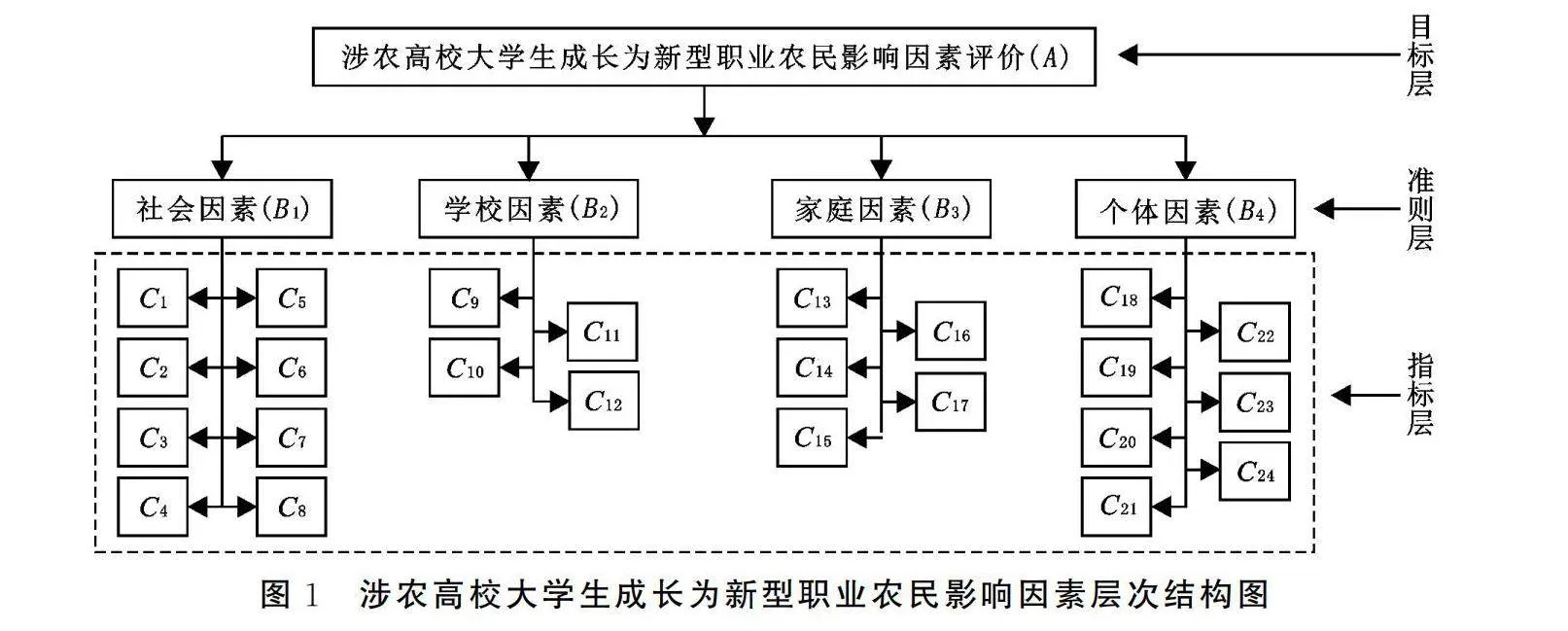

基于人力资本理论与行为科学理论,结合乡村振兴对人才短缺现状,从涉农高校人才培养的目标与大学生成长需求出发,课题组依据层次分析法指标体系构建的科学性、综合性、代表性、层次性、可操作性原则,建立层次结构,见图1。

层次结构图释义如下。

目标层(A):为单一目标,即涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素评价目标,体现的是大学生成长为新型职业农民影响因素与社会环境之间的关系。

准则层(B):包含4个子目标,是目标层的整体体现,包括社会因素、学校因素、家庭因素及个体因素,反映的是涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素各个子系统之间的权重关系。

指标层(C):课题选取24个涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素指标,通过对评价指标的量化和分析比较,可以较科学地评价涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因子之间的权重关系,体现的是子系统内各要素之间的权重关系。

(二)指标权重判断形成比较矩阵

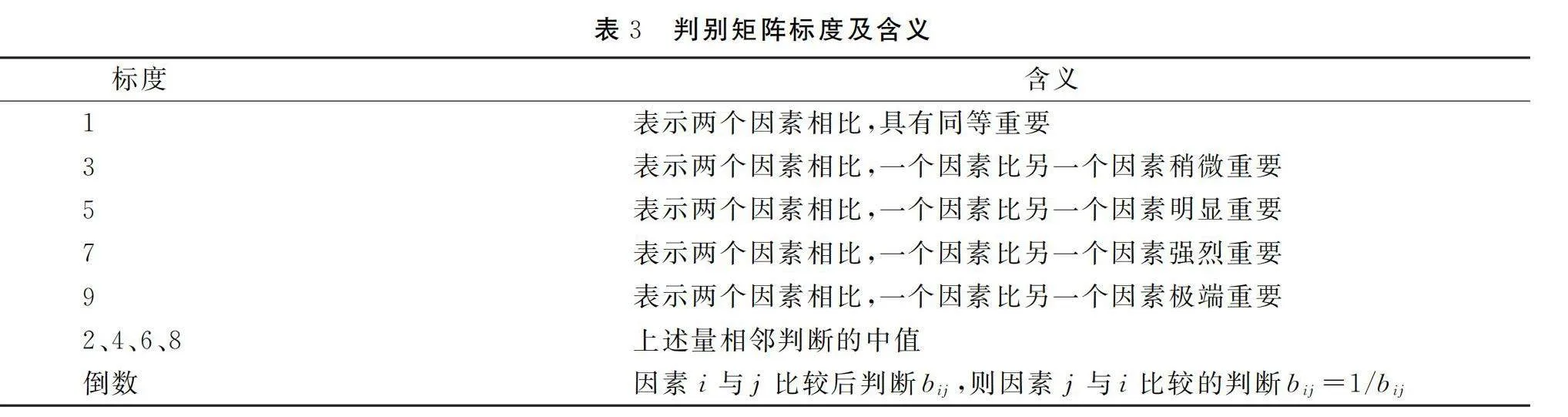

判断矩阵的编制是层次分析法确定权重系数的重要步骤。假定目标层为A,准则层为Bk,指标层为Ci,则通过决策者询问在准则层Bk下元素Ci对元素Cj的优劣比较,构造层次分析法判断矩阵A=(aij)n×n。将各因素的重要性数量化,并用数字1,2,…,9及其倒数1/2,1/3,…,1/9作为标度[20-21]。其标度含义见表3。

2、4、6、8上述量相邻判断的中值

倒数因素i与j比较后判断bij,则因素j与i比较的判断bij=1/bij

综合以上两两比较,得出判断矩阵即:A-B、B1-(C1~C8)、B2-(C9~C12)、B3-(C13~C17)、B4-(C18~C24)。

(三)指标权重计算及一致性检验

权重计算需要设判断矩阵A的最大特征根的特征向量为W,运用方根法求解,即将矩阵A的元素按行相乘,所得乘积分别开n(为判断矩阵阶数) 次方,对于判断矩阵A最大特征根λmax的特征向量,经归一化,使向量中各元素之和等于1后记为W,即为同一层次因素对于上一层次某因素相对重要性的权重向量[22]。

由于人的思维判断具有主观性和片面性,构成的比较矩阵A存在不一致性,需要进行一致性检验,步骤如下[22-23]:

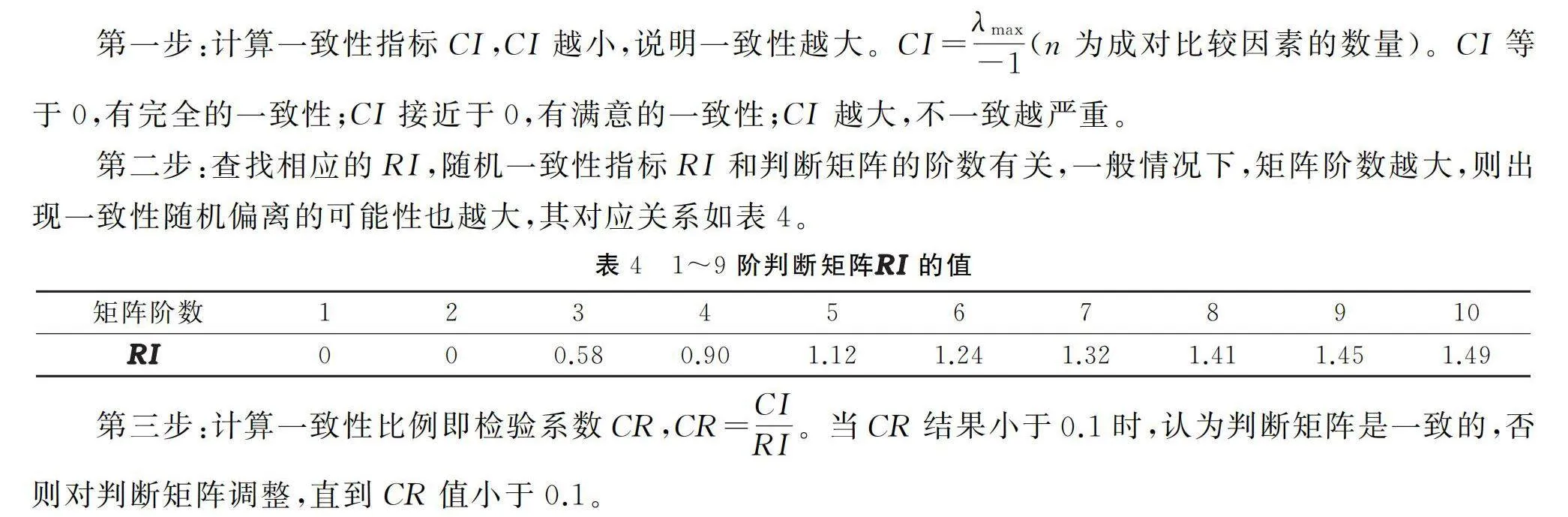

第一步:计算一致性指标CI,CI越小,说明一致性越大。CI=λmax-1(n为成对比较因素的数量)。CI等于0,有完全的一致性;CI接近于0,有满意的一致性;CI 越大,不一致越严重。

第二步:查找相应的RI,随机一致性指标RI和判断矩阵的阶数有关,一般情况下,矩阵阶数越大,则出现一致性随机偏离的可能性也越大,其对应关系如表4。

第三步:计算一致性比例即检验系数CR,CR=CIRI。当CR结果小于0.1时,认为判断矩阵是一致的,否则对判断矩阵调整,直到CR值小于0.1。

本文运用Matlab软件进行求解,依据以上计算步骤,评价流程见图2。

(四)判断矩阵求解

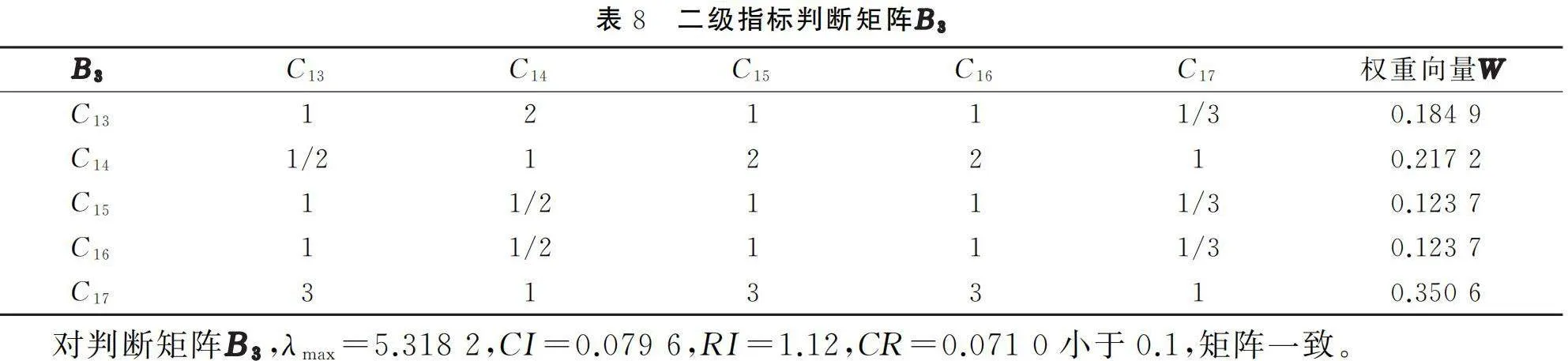

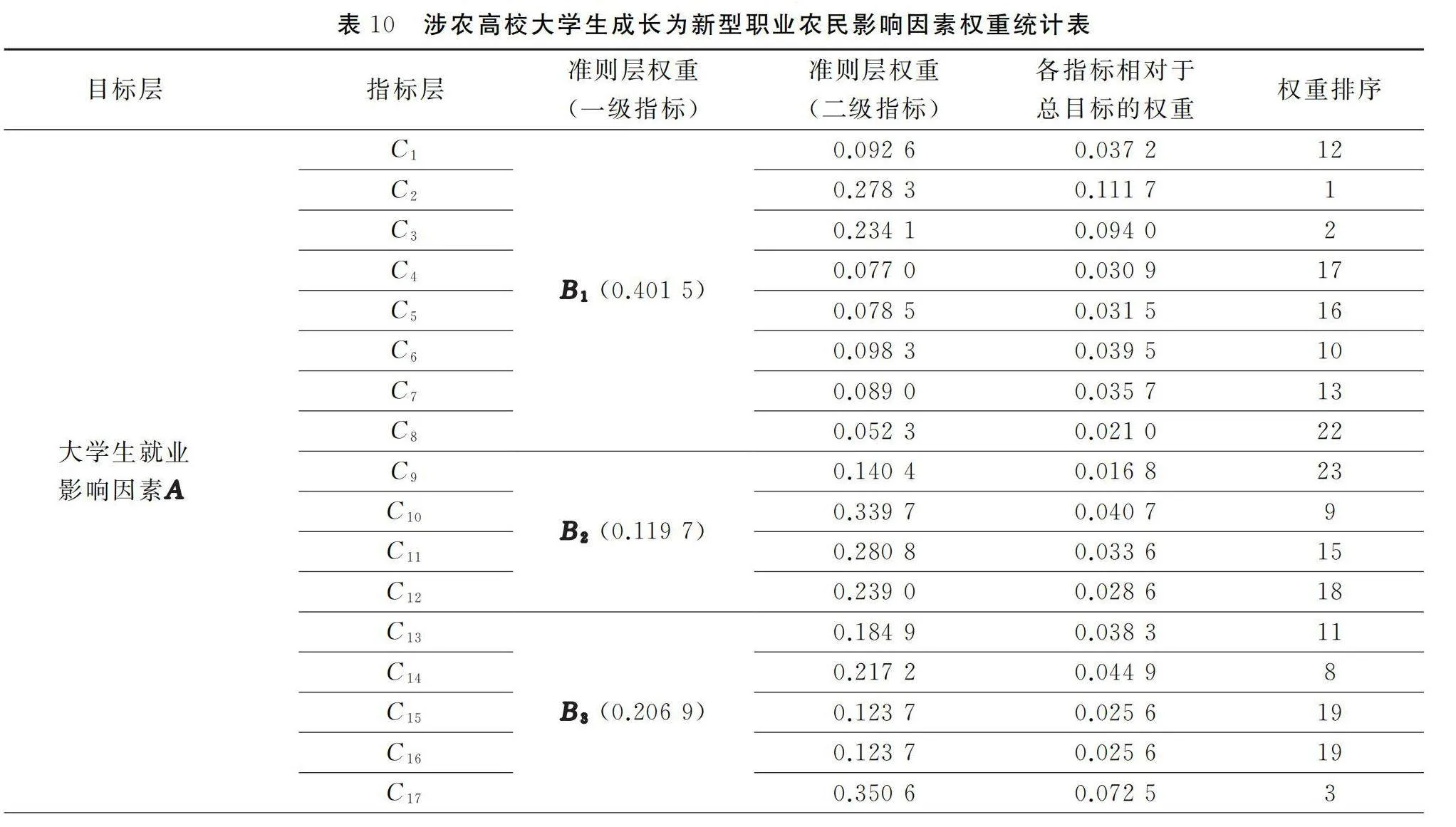

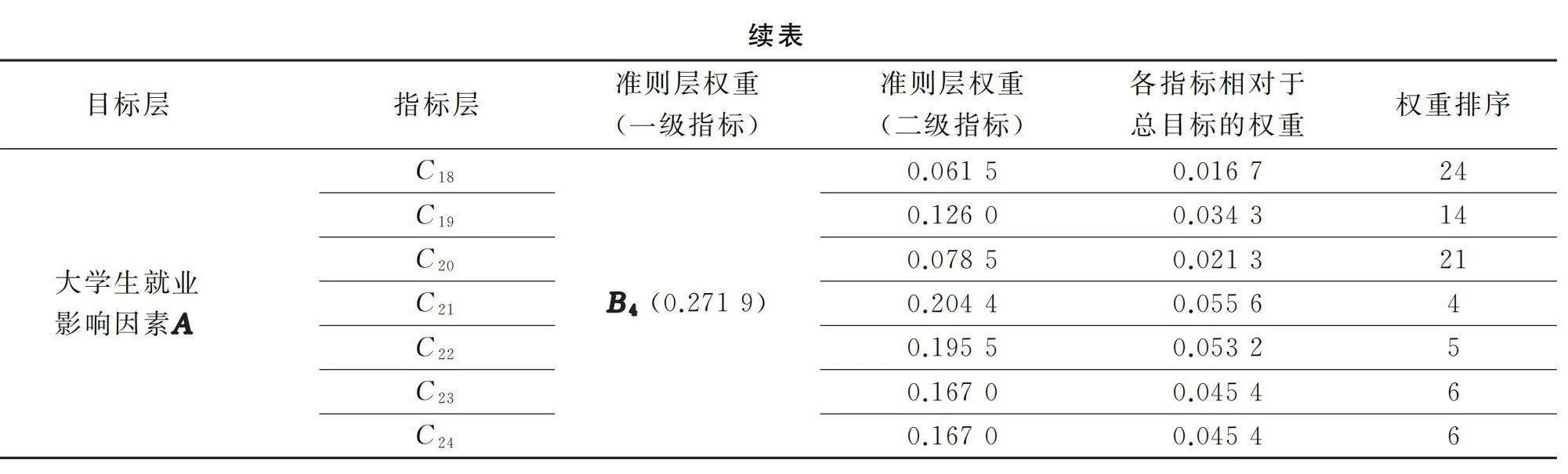

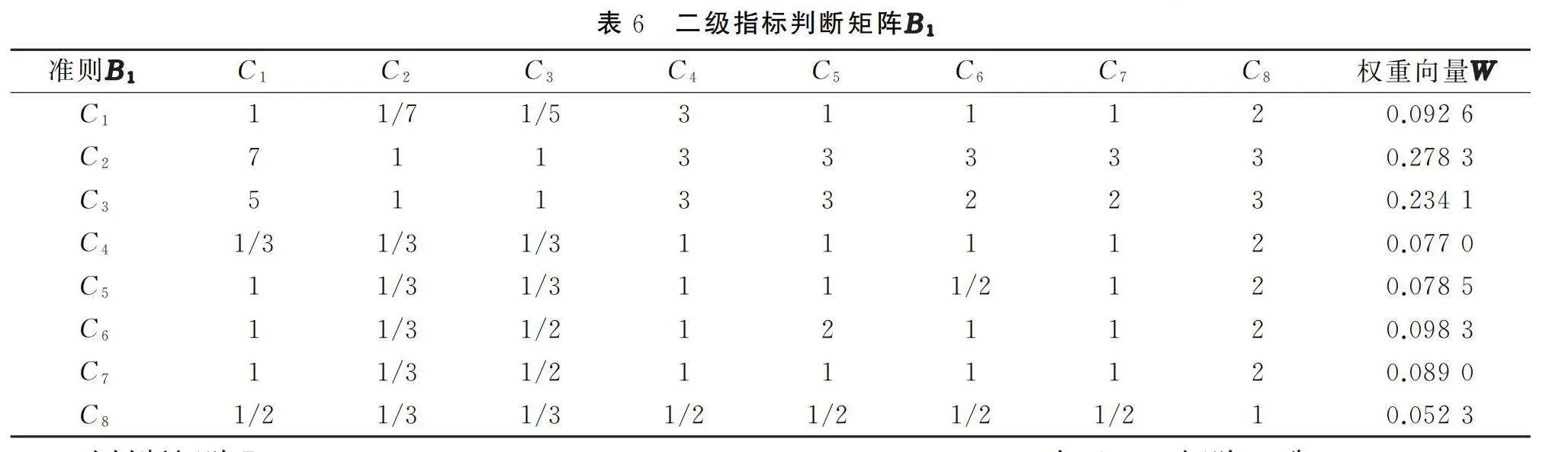

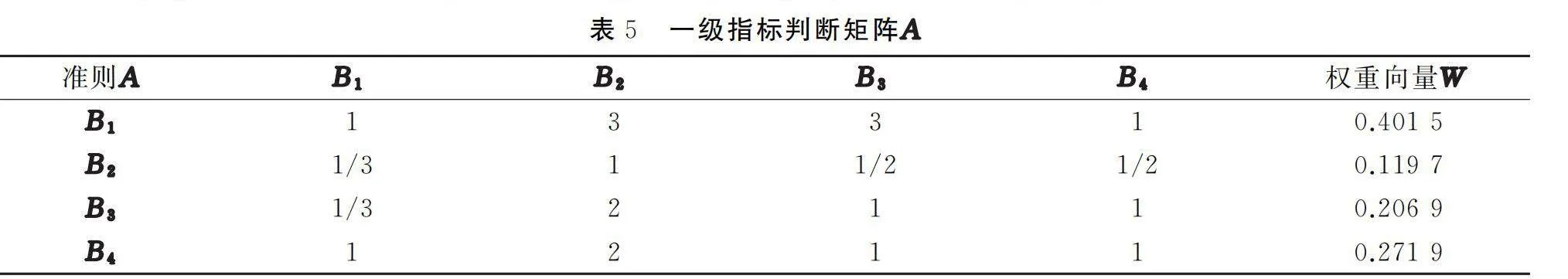

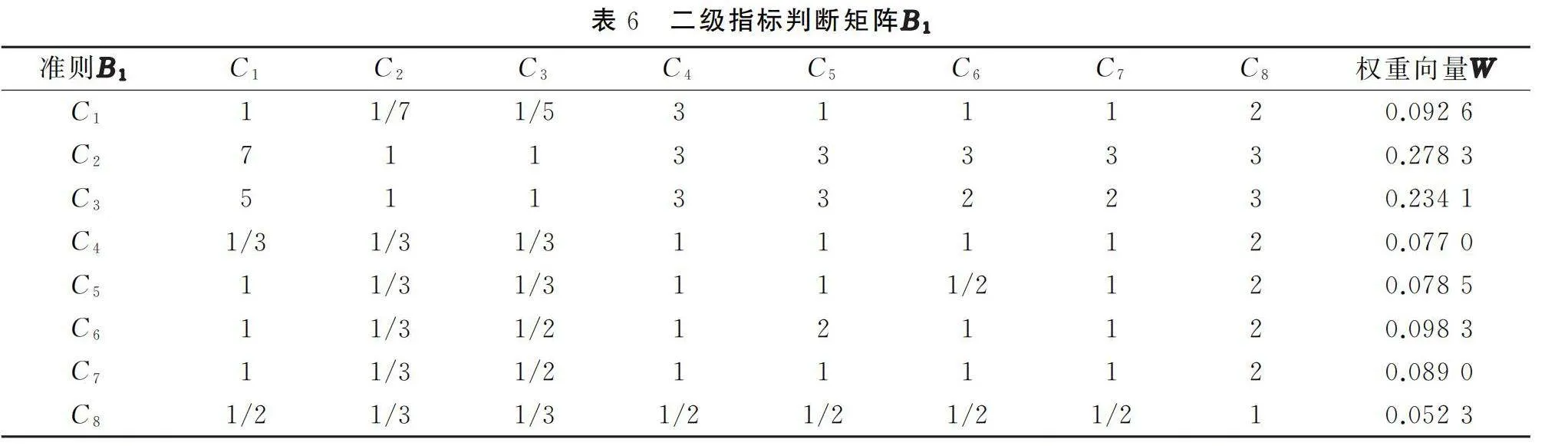

建立判断矩阵A,B1,B2,B3,B4,并进行一致性检验,见表5、表6、表7、表8、表9。

对判断矩阵A,λmax=4.117 9,CI=0.039 3,RI=0.9,CR=0.043 7小于0.1,矩阵一致。

对判断矩阵B1,λmax=8.428 4,CI=0.061 2,RI=1.41,CR=0.043 4小于0.1,矩阵一致。

对判断矩阵B2,λmax=4.060 6,CI=0.020 2,RI=0.9,CR=0.022 5小于0.1,矩阵一致。

对判断矩阵B3,λmax=5.318 2,CI=0.079 6,RI=1.12,CR=0.071 0小于0.1,矩阵一致。

对判断矩阵B4,λmax=7.193 1,CI=0.032 2,RI=1.32,CR=0.024 4小于0.1。

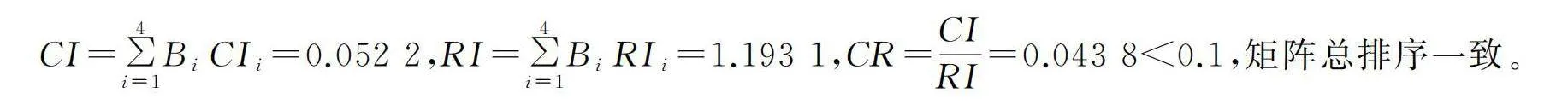

对层次总排序,一致性检验结果为:

CI=∑4i=1Bi CIi=0.052 2,RI=∑4i=1Bi RIi=1.193 1,CR=CIRI=0.043 8<0.1,矩阵总排序一致。

涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素权重计算见表10。

五、研究结论

(一)从准则层分析

由表10可知涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素排序为:社会因素gt;个体因素gt;家庭因素gt;学校因素。由此可见,社会因素与涉农高校大学生成长为新型职业农民相关性最大,而个人特征的影响因素是涉农高校大学生成长为新型职业农民的次之影响因素。

(二)从指标层分析

结合表10指标层权重及排序对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响因素进行具体分析。

1.社会因素对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响。新型职业农民的收入(C2)与新型职业农民的发展前景(C3)与大学生成长为新型职业农民的相关性最大,同时,政府对新型职业农民的政策支持、保障(C1与C6)与从事新型职业农民风险程度(C7)与大学生成长为新型职业农民具有较强的相关性。由此可见,当前社会背景下,新型职业农民的经济收入和职业前景是涉农高校大学生首要考虑的问题,政府为大学生从事新型职业农民提供的创业与从业政策、服务效率情况、保障体系情况也成为涉农高校大学生是否选择奔赴农业农村建设主战场的重要考虑因素。

2.学校因素对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响。涉农高校对大学生进行从事新型职业农民的生涯规划(C10)、价值观引领(C11)与其成长为新型职业农民的相关性最大。学校培养学生具备的社会技能(C12)在整体指标层排序为18,未成为大学生成为新型职业农民的较强影响因素。由此可见,我国乡村振兴发展的现阶段,高校加强大学生职业价值观教育与未来成为新型职业农民的生涯规划,并解决好大学生从事新型职业农民的思想认识与后续发展指导,是解决乡村振兴人才的首要途径。

3.家庭因素对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响。家庭经济状况(C17)、家庭职业支持(C14)、家庭成员对新型职业农民的认知(C13)与大学生成长为新型职业农民的相关性最大。由此可见,大学生成长为新型职业农民与其家庭经济状况和家庭成员的支持具有密切联系,尤其是家庭经济状况(C17)这一因素与社会因素中大学生关心的职业收入(C2)这一具体指标相呼应。

4.个体因素对涉农高校大学生成长为新型职业农民的影响。职业人格(C21)、职业兴趣(C22)、职业价值观(C23)、专业背景(C24)与大学生成长为新型职业农民有极大的相关性,以上4个因素体现的是大学生的思想认识、专业能力及人格差异,是能否支撑其成长为新型职业农民的主体因素。职业能力(C19)在整体指标层中排序为14,没有成为影响大学生成长为新型职业农民的主要因素,课题组针对这一结果与访谈学生进行了交流,大家一致认为并不是说“职业能力(C19)”这一因素不重要,而是职业能力强的学生在职业选择中会更加多元化,与是否选择成长为新型职业农民的相关性不强,这一因素的现象与学校因素中“职业技能(C12)”因素情况相呼应。

六、讨论与建议

乡村振兴战略实施背景下,涉农高校大学生成长为新型职业农民,是推动我国农业农村现代化、促进城乡一体化、提高农业生产效率的重要途径,结合涉农高校大学生成长为新型职业农民影响因素的评价分析,为了提升涉农高校大学生成长为新型职业农民的意愿特提出如下建议。

(一)社会与政府:营造良好舆论氛围,完善农村生产生活条件,为新型职业农民提供较好的生产生活保障

社会因素与涉农高校大学生成长为新型职业农民相关性最大。长期以来,农业、农村落后的形象根植于人们的思想中,大学生到农村从事新型职业农民职业,会遇到身边亲朋的偏见与压力。随着国家这几年城镇化的发展,我国农村发生了翻天覆地的变化,也逐渐培育出大学生新型职业农民就业的土壤,因此,作为政府部门,要下大力气转变社会存在的偏见思想,社会层面应积极广泛宣传新型职业农民的发展前景和重要价值,多角度讲好乡村振兴的故事,讲好新型职业农民的故事,从而吸引更多涉农高校大学生在内的年轻人成长为新型职业农民。再者,随着乡村振兴战略的实施,大量的优惠政策、优势资源向农村及涉农产业投入,使农业经济发展前景更加广阔,农村生活环境与农民收入水平也有一定程度的提高,但与城市的工业现代化相比较,涉农相关产业因受自然环境和市场波动等因素影响,投入风险的不确定性增大,因此政府需要通过调控手段,稳定和提升涉农产业的经济效益,引导农民创新生产经营模式,最大化降低涉农产业的风险,为新型职业农民稳定提高收入提供保障。最后,针对涉农高校大学生这一就业群体,政府应针对性制定相关就业政策。例如针对提供岗位的企业,给予税收、财政补贴等支持,协助企业做好大学生就业政策,提升大学生工资福利待遇;对有创业意愿的大学生,政府应制定或完善与大学生返乡创业相关的人才引进、信贷管理等制度,并设立大学生农村创业风险保障体系,让大学生没有后顾之忧地投身到乡村创业过程中;同时还要加强农村基础设施建设,改善农村人居环境、完善教育、医疗等条件,解决好大学生成长为新型职业农民后的一系列的衍生问题。

(二)高校:转变教育理念,以学生“个性发展”为取向,精准培养新型职业农民

霍兰德的人格类型理论创造性提出将职业选择与职业人格相匹配,他强调人与工作环境的高度和谐统一[24]。毕仁提出对人的尊重,相信人有独特的个性,坚守人有自我改变、成长和不断进步的能力等社会工作哲学思想[25]。因此,涉农高校应及时转变教育理念,充分考虑新型职业农民这一群体的特质,注重学生培养的全过程,将大学生“个性”或者说“人格”因素充分考虑其中。一是要完善培养目标,把握自身特色优势,培养乡村振兴特色专业人才。例如可以结合专业特色,为大学生设置有关农村金融、农业经济发展等特色选修课程,让大学生在校期间就充分学习农村相关知识,开拓学生视野,增强涉农专业大学生对农业生产活动的兴趣。二是着眼乡村需求,创新培养方式,加大大学生实践及应用能力的培养。可以与样板乡村对接,培养或组织部分涉农专业大学生在校期间参与下乡实践或到乡村进行定点服务,将“三农”情怀与“三农”知识贯穿大学生教育教学全过程,形成“思想价值引领理论知识学习实践能力拓展”的协同递进培养模式,为大学生毕业后更好更快适应乡村就业或者创业奠定基础。三是协同培养资源,指导大学生做好、做准生涯规划。充分发挥好校内教师队伍的引育功能,围绕课程思政和思政课程建设,以自身经验与能力激发大学生乡村就业的热情;充分发挥好思政队伍教师的价值引领作用,一对一做好学生的生涯规划指导,帮助其分析当下的就业形势、政策、前景等,解决大学生乡村就业的思想负担;充分拓展校外资源,发挥乡村振兴模范人物的引领作用,讲好乡村就业或创业人员的奋斗故事,引领大学生将自身价值实现与国家战略实施密切联系在一起,实现涉农高校大学毕业生从“知农”到“爱农”再到“从农”。四是建立好大学生乡村就业的反馈跟踪机制,将大学生乡村就业的情况及思想动态及时反馈给政府与学校,学校根据反馈情况及时调整培养方案,政府根据反馈信息增加相应的支持,为涉农高校大学生乡村就业提供更加广阔的平台与空间,延伸涉农高校大学生的培养历程,确保其成为新型职业农民的历程行稳致远。

(三)家庭:优化教育环境,提升乡村振兴战略认识,支持大学生追求自己的职业理想

科学有效的职业生涯规划对大学生的成长成才起着非常重要的作用,大学生生涯的规划不仅仅是学生的个体行为,同时也是学生所在的家庭行为。家长对某一问题的认识、言传身教,都会潜移默化地影响着子女的每一步选择。在乡村振兴这一背景下,家庭的鼓励与支持是大学生服务乡村振兴,积极农村就业或者创业的动力源泉。因此,家庭首先要优化教育环境,转变就业观念。受传统观念影响,“学而优则仕”“铁饭碗”等观念在我国家庭中具有深远影响,所以,当下大学生在择业时候,优选大城市、高收入、稳定性强的地域或行业。做好大学生的就业指导与建议,家庭成员必须要提升乡村振兴认识,深入了解国家政策,并能依据自身经验发现当今社会乡村就业的机遇与前景,在子女服务乡村振兴就业或创业过程中能够给予有效建议与支持,帮助孩子树立乡村就业的信心。家庭要全力支持子女服务乡村振兴的想法与意愿,及时与学校建立联系,全面了解子女在校的思想、学业等状况,可以依据子女的具体情况与老师一起帮助子女做好职业生涯规划,这一支持不仅增强了子女乡村就业或创业的自信,还能够极大地缓解子女在就业过程中的心理压力,让子女始终以积极的心态面对就业过程中出现的问题,提升身心抗压能力。

(四)个人:提升乡村就业认识,存储就业创业知识,提高服务乡村振兴的能力

大学生自身的乡村就业认识与努力对就业规划选择起着关键性作用。传统社会的就业观念基本固化了大学生的就业选择,乡村振兴战略实施以来,即便大学生心有向往,面对就业中存在的环境、风险等不确定因素,在最终的就业选择中也是望而却步的。为此,一是大学生首先要提升乡村就业的认识。随着国家对乡村发展的重视和乡村振兴战略的实施,乡村就业的机遇和前景逐渐显现。大学生应该认识到,乡村就业不仅是一种选择,更是一种责任和担当,是将自我价值与国家需求相融合的重要手段与渠道,通过到乡村就业,大学生不仅能在更加广阔的舞台上展示自我才华、体现自我价值,更重要的是能够以自己的知识能力推动乡村经济社会的进步,为实现国家战略发展目标贡献一份力量。二是大学生要不断完善自身的知识体系,存储就业创业知识,提高自己的社会实践能力。在乡村就业中,大学生需要具备丰富的知识和技能,才能更好地适应乡村发展的需要。因此,大学生除去自身必修课程外,应主动拓展乡村发展相关领域的知识,如农业技术、乡村规划、商业模式设计等,通过不断学习和积累,为未来服务乡村振兴提供智力支持。大学生要注重提升自身社会实践能力,通过参与社会实践活动,深入了解乡村发展的实际情况和现代化农业发展趋势,提高解决实际问题的能力,为未来更好地融入乡村社会打下良好基础。三是大学生要提高自身风险预判和防范的能力。风险预判与防范风险是大学生在乡村就业中必须具备的能力之一。大学生在乡村就业或创业过程中,会面临如环境不稳定,收入不稳定等不确定因素,对可能出现的问题进行分析预判,并提前制定应对解决方案,才能更好地规避风险、维护自身权益,减少不必要的损失,保障自身在乡村就业或创业的安全与稳定,全面提升自身服务乡村振兴的能力。

参考文献:

[1] 姜长云.新发展阶段全面深化农业农村改革需要把握的方向[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(05):5-13.

[2] 苏艺.新发展阶段全面推进乡村振兴的模式选择及路径探究[J].农村经济,2022(08):12-20.

[3] 韩美群,徐梦瑶.高等教育服务乡村的机理、困境和路径[J].山西师大学报(社会科学版),2023(06):1-8.

[4] 黄一凡,刘清朴.水利助力乡村振兴促进中国式现代化的宁都实践[J].水利发展研究,2023(10):1-5.

[5] 刘合光.乡村振兴的战略关键点及其路径[J].中国国情国力,2017(12):35-37.

[6] 盛斌,尹庆双,周文,等.学习阐释中国共产党二十大报告笔谈[J].财经科学,2022(12):1-19.

[7] 中共中央 国务院印发《乡村振兴战略规划(2018-2022年)》[N].人民日报,2018-09-27(01).

[8] 宋保胜,刘保国.科技创新助推乡村振兴的有效供给与对接[J].甘肃社会科学,2020(06):204-212.

[9] 第三次全国农业普查主要数据公报(第五号)[EB/OL].(2017-12-16)[2024-03-15].http://finance.sina.com.cn/roll/2017-12-16/doc-ifypsvkp3767848.shtml.

[10] 王明杰,郑一山.西方人力资本理论研究综述[J].中国行政管理,2006(08):92-95.

[11] 孔青.基于人力资本理论的高等教育个人收益分析[J].教育与职业,2010(24):166-169.

[12] 张屈征,曾乐元,王慰.个人人力资本投资积极性及其成本收益关系[J].西安联合大学学报,2002(03):74-77.

[13] 卓炯,杜彦坤.大学生职业农民学历提升意愿及影响因素研究[J].成人教育,2020(08):42-50.

[14] 黄祖辉,俞宁.失地农民培训意愿的影响因素分析及其对策研究[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2007(03):135-142.

[15] 周正.行为科学理论在中专学校学生工作中的应用[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2003(S2):326-327.

[16] 刘中宇,周晓.行为科学理论指导下的高校大学生网络学习行为研究[J].中国电化教育,2008(05):46-48.

[17] 余昭胜,廖艳芬,夏雨晴,等.基于层次和多指标综合评价分析法的能源与动力工程专业校外教学实习基地评价指标体系的研究[J]. 高等工程教育研究,2019(S1):292-296.

[18] 吴叶科,宋如顺,陈波.基于梯形模糊AHP的信息安全风险综合评估[J].计算机工程与应用,2011,47(34):111-113.

[19] 胡同泽,杨启平.基于冰山模型的农民专业合作社带头人素质研究——以重庆市为例[J].广东农业科学,2011,38(21):203-206.

[20] 谭跃进.系统工程原理[M].北京:科学出版社,2010:11.

[21] 张代凤.基于AHP-BP模型的文山州水资源可持续利用评价分析[J].水资源与水工程学报,2013(04):203-209.

[22] 刘利建.层次分析法在大学招聘中的应用[J].内蒙古科技与经济,2015(12):22-25.

[23] 刘新宪,朱道立.选择与判断:AHP(层次分析法)决策[M].上海:上海科学普及出版社,1990:5-8.

[24] 赵新亮,刘贤伟.霍兰德职业兴趣、深层学习与大学生读研期望的关系研究——基于5所“985”高校大学生的调查研究[J].高等工程教育研究,2017(02):48-52.

[25] 孙健.西方社会工作伦理在中国本土化的探讨[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2009,45(03):58-62.

Evaluation of Factors Influencing the Growth of Agricultural College Students Into New Vocational Farmers in the New Development Stage

ZHANG Chengfeng1,XIE Zhiguo2*,LI Jie1

(1.College of Water Resources and Architectural Engineering,Northwest Aamp;F University,Yangling,Shaanxi 712100;2.Shaanxi Academy of Forestry Sciences,Xi’an 710082,China)

Abstract:The primary goal of the rural revitalization strategy is the modernization of agriculture and rural areas.Agricultural universities bear the crucial mission of providing talent support for national development strategies.Based on 563 questionnaire data and 30 interview materials,the Analytic Hierarchy Process and MATLAB software were used to model and solve the influencing factors of the growth of agricultural college students into new professional farmers.The results show that the correlation ranking of the first level indicators affecting the growth of agricultural college students into new professional farmers is:Social factorsgt;Personal factorsgt;Family factorsgt;School factors.The secondary indicators suggest that professional income,career development,family economic condition,professional personality traits,career interest,professional values,and academic background have significant impacts.Based on these findings,the following suggestions are proposed:First,the government and society should create a favorable public opinion,improve working conditions and production environment,and increase the economic income of new professional farmers.Second,universities should transform their educational philosophy,focusing on the “individual development” of students,and accurately train new professional farmers.Third,families should optimize the educational environment,enhance understanding of the rural revitalization strategy,and support college students in pursuing their career aspirations.Fourth,individuals should improve their recognition of rural employment,store knowledge about employment and entrepreneurship,and enhance their ability to serve rural revitalization.

Keywords:agricultural college students;new professional farmers;influencing factors;evaluation

(责任编辑:王倩)