以试验示范站为平台的多元协同农技推广模式

2025-01-13张正新王亚平杨宏博

摘 要:加速农业科技创新成果推广转化是推进农业农村现代化发展、建设农业强国和实现乡村全面振兴的重要驱动力,备受各界关注。西北农林科技大学传承坚守产学研用紧密结合办学特色,经过20余年实践探索,创建了以校、政、研、推、企、农多元协同为保障,以在区域优势特色农业产业一线建立多功能的试验示范站、汇集校地多学科人才团队、开展全产业链科技创新、构建“大学-试验站-示范园(示范户)-农户”科技成果进村入户快捷通道加速成果推广转化为核心要素的农技推广“西农模式”,有效发挥了政产学研用各主体的资源力量,促进了农业科技创新、人才培育、成果转化,为区域优势特色农业产业升级发展提供了有力支撑。

关键词:试验示范站;多元协同;农技推广;模式探索

中图分类号:F326.6

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0111-08

收稿日期:2024-01-24

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.13

基金项目:陕西省科学技术协会资助项目(K3030922112)

作者简介:张正新,男,西北农林科技大学科学技术发展研究院副研究员,主要研究方向为大学农业科技推广和科研管理。

“农为邦本、本固邦宁”[1]。习近平总书记指出,中国现代化离不开农业农村现代化,农业农村现代化关键在科技、在人才[2]。党的二十大作出了加快建设农业强国的重大决策部署,并指出建设农业强国的基本要求是实现农业现代化[3]。加速农业科技创新成果的推广转化是推进农业农村现代化发展的重要引擎,备受关注和重视。各级政府、涉农高校、科研院所、农业企业、社会组织开展了广泛探索实践,并形成了各具特色的模式经验。西北农林科技大学合并组建20余年来,传承产学研紧密结合办学传统,在国内率先开展了“政府推动下,以大学为依托,以基层农技力量为骨干,以试验示范站为平台的多元协同农技推广模式”探索实践工作,取得了良好成效,为区域农业发展、农民增收和乡村振兴提供了有力支撑。相关做法和经验可为涉农高校、科研院所、地方政府、农业企业在新时期开展农业科技推广模式创新探索提供参考借鉴。

一、目标与思路

(一)主要目标

西北农林科技大学根据国家战略需求和区域农业产业发展需要,以支撑服务区域优势特色农业全产业链发展为目标,创新科技推广管理体制和运行机制,深化校地、校研、校推、校企务实合作,通过在产业一线协同建立产学研用“四位一体”的试验示范站,组建多层次推广团队,协同开展全产业链技术创新、技术集成、技术示范、人才培养,构建从大学到农户、从创新到应用、从土地到餐桌,全链条贯通的新型多元协同农技推广模式,有效破解产业技术难题,加速先进适用科技成果转化,提升基层农技推广体系服务能力,支撑引领区域优势特色现代农业产业发展。

(二)基本思路

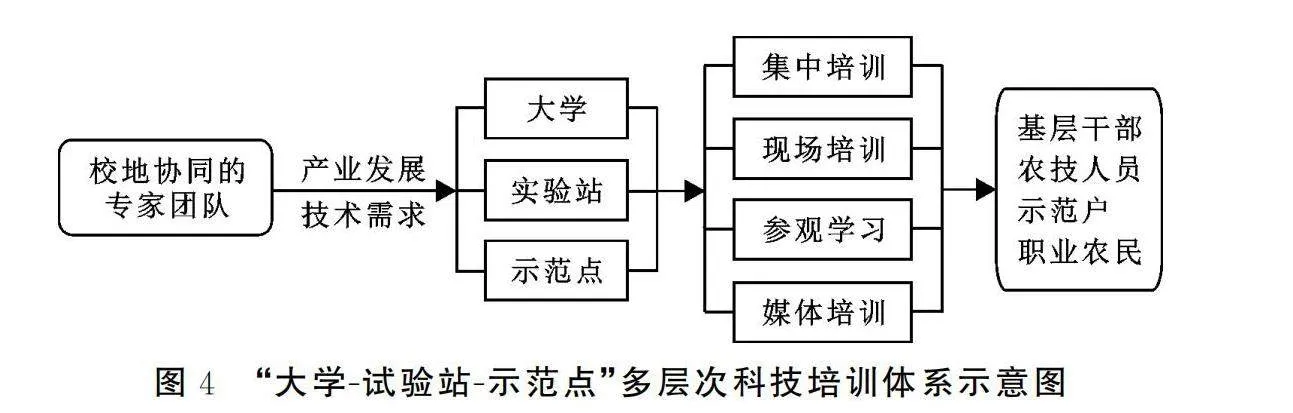

1.多元协同在区域主导产业核心区共建永久性试验示范站推广平台(见图1)。按照“建在产区、服务产业、长期坚持、国内一流、功能多样”的原则,根据区域产业发展需要和地方政府(企业)需求,依托大学学科优势,采取多主体协同合作的方式,在产业中心地带建立永久性试验示范站(基地),集试验研究、示范推广、教育培训和信息服务等多种功能于一体,使其成为现代农业科技成果的“显示器”、产学研用结合的“实验场”、农业科技人才培养的“田间课堂”、服务区域产业发展的技术创新与辐射中心[4]。

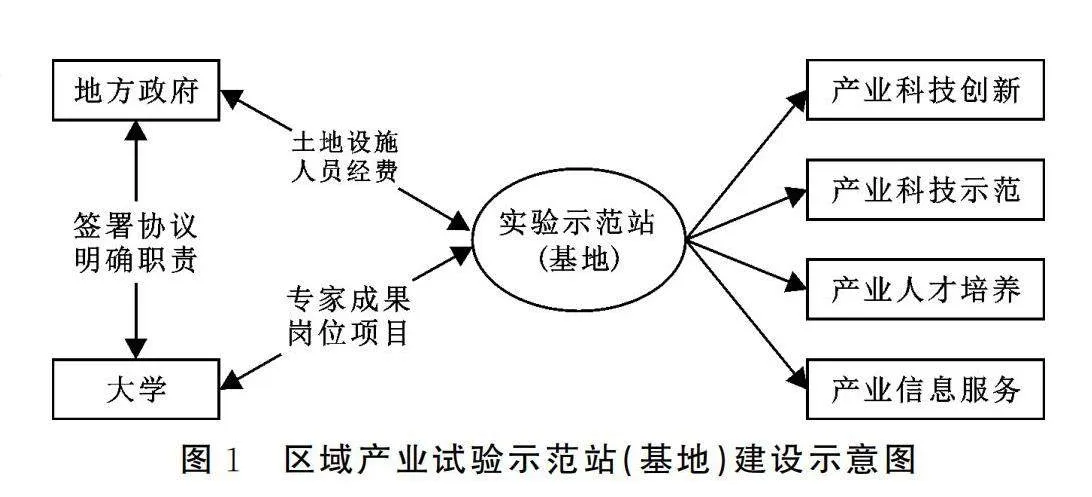

2.多元协同组建多学科、多层次、全产业链科技创新与服务专家团队(见图2)。在校地合作的引导推动下,大学、地方农业科研机构、农技推广部门、农业生产经营主体建立协同机制,以校地、校企合作共建的试验示范站(基地)为平台和载体,组织多学科、多层次的农业科研专家和农技推广人员,针对区域农业全产业链发展中存在的技术难题协同开展技术创新、技术集成、技术示范、技术培训和信息服务,推动区域农业全产业链升级发展[5]。

3.多元协同构建“大学-试验示范站-示范园(示范户)-农户”科技入户新通道(见图3)。以试验示范站(基地)为平台,将大学实验室中取得的最新科技成果,以及校地专家团队针对全产业链技术问题研究形成的科技成果,率先在试验示范站(基地)的核心示范园进行示范,通过“做给农民看”,改变当地农业生产经营主体和农民的认识,激发他们采用新技术成果的热情;然后引导示范户、专业合作社、龙头企业等新型农业生产经营主体和职业农民建立更大规模的生产示范园,最终带动广大农户广泛采用新技术成果,提高生产水平[5]。

4.多主体深度务实合作,充分释放协同开展农技推广工作的内生动力。市县地方政府、农业科研院所、基层农技推广部门、新型农业生产经营主体(企业、合作组织、家庭农场、职业农民)是地方农技推广的主体力量,无论是在履行推动区域“三农”发展社会责任方面,还是在提升自身服务能力和生产经营水平方面,对与农业高校合作,协同开展农技推广工作都具有迫切的内在需求。基于多元主体协同开展农技推广工作的强大内生动力,通过签署合作协议、共建推广平台、联合申报与实施项目、联合组建创新与推广联盟、联合开展产业领军人才培养等方式深入开展务实合作,构建紧密的农业科技推广协同机制[5]。

二、推广模式创建

(一)以服务区域优势特色产业发展为目标,协同构建以陕西为中心,立足西北、面向旱区、服务全国的试验示范站(基地、示范园)农技推广平台体系

2005年以来,根据国家战略需求和区域优势特色产业发展需要,学校先后与陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆、内蒙古、西藏、河南、江苏、安徽等18个省(自治区)120多个县(市)产业核心区生产一线建立了30个试验示范站和128个示范基地(产业研究院、示范园),涉及粮、果、畜、菜、渔、药、花、林、农产品加工、乡村旅游等10余个领域40多个类别,成为了与区域农业农村产业发展需求紧密结合的科技创新源与辐射源。

根据国家粮食安全战略需求,结合学校在小麦新品种选育、栽培技术研究、加工品质研究等方面的学科与人才优势,与陕西、河南、安徽、江苏等黄淮小麦主产区地方政府、科研院所、农技推广部门和龙头企业合作,先后建立了3个试验示范站23个新品种示范园,构建形成了北方冬麦区覆盖面最大的小麦产业协同创新与推广体系。针对西北黄土高原苹果优势主导产业发展需要,在陕西苹果主产区渭南、延安、宝鸡、咸阳以及甘肃苹果主产区庆阳、平凉建立了4个苹果试验示范站、6个示范基地和30多个示范园。覆盖苹果栽培面积1 600万亩,占全国苹果面积1/2的西北苹果主产区。

(二)以试验示范站(基地、示范园)为平台,协同组建多学科、多层次的专家团队,开展全产业链技术创新、技术集成、技术示范、人才培养和信息服务

2005年以来,以校地、校企共建的产业试验示范站(基地、示范园)为平台,学校360多名学科专家常年深入生产一线,与900多名地方农业科研机构、农技推广部门、农业企业、专业合作组织的农技骨干共同组成团队,针对区域现代农业全产业链发展中遇到的技术问题和未来技术需求,先后申请与实施科技项目600余项,投入经费312亿元,破解产业技术问题300多个,研发、引进、集成与示范推广新品种、新技术1 200余项,有效促进了区域优势特色产业全产业链升级发展。

黄淮小麦试验示范站(示范园)建设中,确立了“联合选育、成果共享、优先转让”的激励机制和“目标管理、综合评估、优奖劣汰”的约束机制,增强了共建单位的内生动力,激发了科技人员协同参与的积极性。该产业技术创新与推广体系中,有44名西北农林科技大学多学科专家教授,9家农业科教单位、9家农技推广部门、17家农业种业公司共54名地方农业科学研究、农技推广人员以及6 800多个示范户参与我校小麦新品种示范园(试验站、基地)建设工作,有力保障了校地示范推广工作的有效衔接和深入持续开展[5]。

(三)以试验示范站(基地)核心示范园为引领,培育示范户、合作社、龙头企业,协同构建科技成果进村入户新通道

2005年以来,校地多学科、多层次结合的推广专家团队,在各试验示范站(基地、示范园)建立有高水平的核心示范园7 200亩,指导科技示范户11 800户、农业企业(合作社)166个,新品种、新技术示范面积超过100万亩,引领带动2 000余万个农户采用新品种、新技术,推广应用面积超过3亿亩,新增效益超过500亿元。

建在中国猕猴桃优生区——陕西猕猴桃产业核心产区中心的眉县猕猴桃试验示范站,收集了国内外猕猴桃品种资源1 800余份,选育出适合陕西主产区种植的“脐红”“农大郁香”“农大猕香”“农大金猕”“农大金福”等猕猴桃新优品种,研究集成了大苗培育、标准架形、人工授粉、合理留果、适时采收、保质贮藏等一系列配套技术体系。为加速这些新品种、新技术在主产区的示范推广,专家团队在试验示范站建立了60亩高标准示范园,指导省内西安、宝鸡、渭南、汉中、安康以及河南、安徽、浙江、重庆、云南、贵州、江西等省(市)农业科研院所、推广部门以及企业、合作社、家庭农场等新型经营主体,先后建立示范园80多个,面积7.5万亩,引领带动示范推广面积超50万亩,受益农户超10万户[5]。

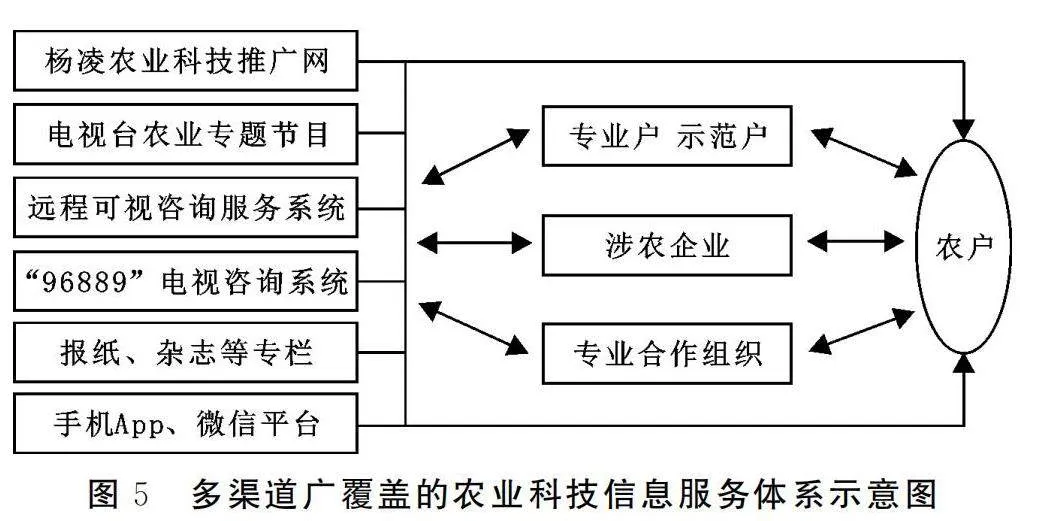

(四)以“大学、试验示范站(基地)、示范点”为依托,建立多层次的科技培训体系,协同开展农业农村干部、农技人员、职业农民培训

科技培训是农业科技推广的有效手段。为切实做好科技培训工作,校地协同构建了“大学-试验示范站(基地)-示范点”“三位一体”科技培训体系(见图4)。根据区域产业发展和市场需要,先后在大学校内集中举办了基层农村干部、农技骨干等人员的系统科技培训班;在各试验示范站(基地)建立产业技术培训中心,集中开展了基层农技人员、科技示范户、职业农民的科技培训;在各示范点的田间地头开展了大规模的农民科技培训,为区域农业产业与农村经济发展培养了一批“领头雁”。2005年以来,结合区域产业发展需要和农民的技术需求,在先后与省、市、县政府和相关部门合作,在校内组织举办市、县、乡、村四级农业农村干部和农技人员培训班1 200余期,累计培训8.2万人次,在各试验示范站(基地)培训农技骨干、科技示范户和农民60余万人次,取得了良好的效果[5]。

白水苹果试验站,校地联合实施了“1355”人才培养工程(1个省级专家带领和培养3名地方技术干部,一名地方技术干部带领和培养5名村级果农技术骨干,1名村级果农技术骨干带领5名以上本村果农)。通过传帮带的方式,共培养出县级技术干部300余名,成为县级技术专家;培养出1 000名村级果业技术骨干或义务示范推广员,成为当地有影响的土专家;带动培养果农技术骨干15 000名,成为技术素质过硬的农民技术服务队伍。科技示范户曹解虎,在驻站校地专家的长期培训指导下,科技水平和经营管理能力迅速提升,成为远近闻名的务果状元,2011年应邀在美国哈佛大学交流科技致富经验,2012年领办了专业合作社,并创立了自己的苹果品牌,年收入超过百万元[6]。

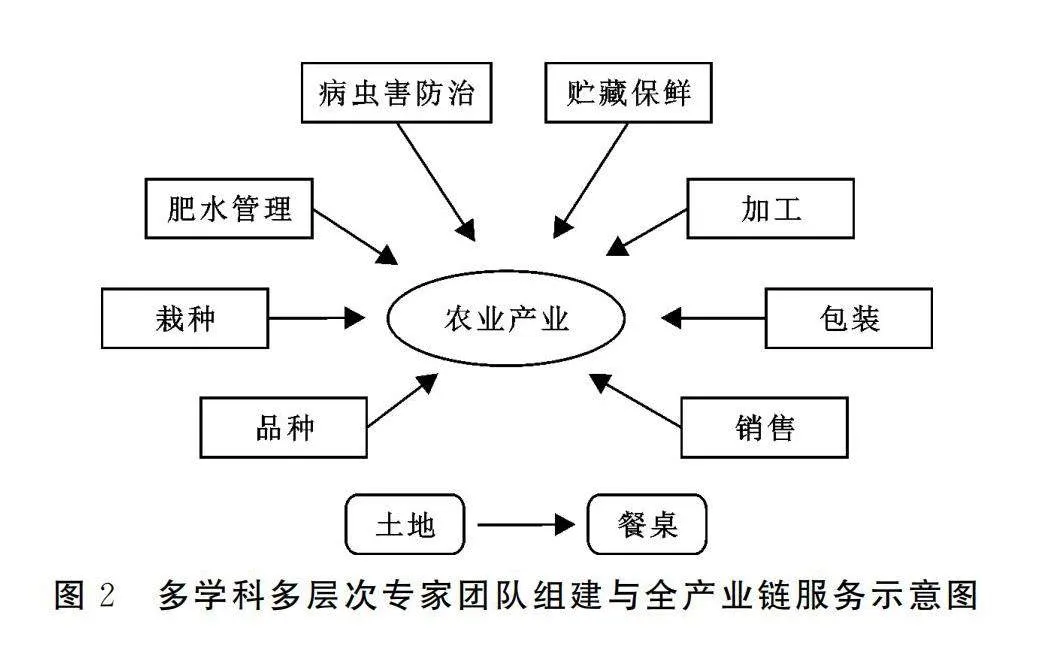

(五)以试验示范站(基地、示范园)为数据源,协同构建全方位、多渠道、广覆盖、快反馈的农业科技信息服务体系

信息化服务是现代农业科技推广的有效途径。2005年以来,充分发挥学校和杨凌示范区的科技、信息资源优势,借助网络、电信、电台、微信等现代媒体手段,先后建立了农业科技推广网站、农业专家远程网络信息服务系统、与陕西广电合作开办农业科技专题节目等信息服务平台。同时,各产业试验示范站(基地)专家团队还分别建立了产业科技信息服务网站、手机短信平台、QQ群、微信群、微信小程序等多种形式的信息服务途径,为农业生产经营主体和农户实时答疑解惑,提供方便快捷的农业科技信息服务(见图5)。

学校以18个不同产业试验示范站(基地)为基本数据信息采集点和信息源,建立的集田间气象数据、土壤水肥数据、作物生长数据采集、传输、储存、分析、利用以及专家远程技术培训、指导服务等功能于一体的试验示范站远程信息服务系统,成为相关产业大数据建设的重要环节,已经在产业技术研究、技术示范、人才培养和产业气象灾害预警中发挥出了重要指导作用。

新疆红枣试验示范基地建立的“新疆红枣微服务”微信平台,建立不到8年,关注人数就达到3 600人,累计推送各类产业政策信息、技术信息、市场信息等826条,累计阅读量超过6万人次。已成为新疆红枣产区基层农技人员、红枣生产经营企业、合作社、种植大户最重要的科技与市场信息来源[6]。

三、保障机制创新

(一)创建校内多学科融合的科技推广保障机制

为推动多元协同农技推广新模式探索工作,学校从科技推广工作顶层设计、机构设置、岗位聘任、职称评审、团队建设、津贴发放、表彰奖励等方面进行了全面的体制机制创新,构建较为完善的配套政策体系[5]。

1.顶层设计。学校将产业学研紧密结合确定为“立校之本”和办学特色,合校后的四次党代会,都明确提出了科技推广工作的定位和发展目标。

2.机构设置。学校在管理机构中单独设立了科技推广处,统筹负责学校农业科技推广的组织协调,由一名副校长专门分管科技推广工作,同时在各学院设有推广工作主管副院长和专职秘书,确保了科技推广工作相关部署的落地落细。

3.岗位设置。学校在岗位聘任中单独设立了“科研推广型教师”类别,以产业试验示范站(基地)为平台设定岗位数量,确定聘期岗位职责。该岗位可跨学院、跨学科选聘,要求年均驻站工作时间不得少于120天。并设立有科研推广型教师二级、三级岗位,形成了专门的职级上升通道。

4.职称评审。学校在职称评审中单列了“科技推广系列”,面向聘在科研推广型教师岗位的科教人员申报。晋升条件中强化了科技推广业绩要求指标。在评审中特别增加了推广业绩实地考核环节,组织专家评委赴一线对申请人的示范推广工作业绩进行实地考察评估,充分听取地方政府、农业推广部门和农户的意见。

5.津贴发放。为保证科研推广型教师待遇,学校专门设立了推广业绩津贴,按照不低于同职级教学科研岗位教师平均津贴额标准,年均发放推广业绩津贴超过500万元,驻站推广专家人均超过3万元。

6.团队建设。学校在团队支持计划中专设了“推广团队”支持计划,要求申请团队中必须有校内两个以上学科人员参加,并要求有3名以上地方科研推广人员参加。对入选团队从项目经费、试验示范站(基地)建设、青年人才引进配备等方面给予重点支持。

7.专题项目。为吸引校内多学科专家和青年人才深入产业一线,开展科技创新、示范推广与成果转化工作,学校每年设立有300万元的“试验示范站科技创新与成果转化专项”,支持校内多学院、多学科专家和青年人才,以试验示范站(基地)为平台开展科研创新与示范推广,协同解决产业问题,推动产业发展。

8.表彰奖励。学校每年召开一次科技推广工作会议,校党委书记、校长等主要领导出席,总结交流年度工作经验,安排部署下一年重点任务,并评选表彰一批科技推广先进集体和先进个人。

(二) 创建校地科技推广协同机制(见图6)

1.校地合作。2005年以来,学校先后与18个省(自治区)125个县(市)地方政府签署试验示范站(基地)共建协议,地方政府无偿提供试验示范用地3 620亩,投入设施建设经费28亿多元,每年提供运行与示范推广工作经费2 600多万元,选派270名基层农技骨干参与工作。

2.校推协同。学校在与地方政府签署合作协议时就明确提出了选派5名以上地方农技骨干加入试验示范站(基地)专家团队的要求,此外还通过联合申报实施科技项目,吸纳了一批基层农技骨干协同参与工作。2005年以来,各试验示范站(基地、示范园)累计有196个省市县农技推广部门和农业企业、合作组织700多名农技推广骨干协同参与相关试验示范推广工作。

3.校研协同。学校牵头,联合陕西省10个地市15家农科所(院)及推广单位成立了“陕西省农业科技创新与推广联盟”,与西北五省区9个农林业科研院所共同发起成立了“西北农业科技创新战略联盟”,通过联合设立和组织实施重大产业科技项目,协同开展产业技术研究、示范推广、人才培养和信息服务,为区域农业发展提供科技支撑。

4.校企协同。学校通过与龙头企业合作共建试验示范站(基地、示范园、专家工作站)等形式,开展了广泛合作。如:为加速优质小麦新品种推广,学校与河南金粒种业、许科种业等实力较强的农业企业签署了合作协议,将西农979、西农511、西农529等小麦新品种优先授权给相关企业推广转化,并联合举行推介会、观摩会进行宣传推广。

5.组建联盟。学校根据陕西区域特色农业产业发展需要,先后牵头成立了苹果、猕猴桃、红枣、肉牛、奶山羊、水产、农产品加工、畜禽饲料等12个产业科技创新联盟。如,学校联合43家企业(合作社)组建了以联合推广“瑞雪”“瑞阳”两个苹果新优品种为目标的“‘瑞雪’‘瑞阳’苹果新品种发展联盟”,有效促进了这两个新优品种的推广。

四、 主要成效

(一)引领了区域农业产业升级发展

试验示范站(基地、示范园)的建立,实现了科技创新与科技推广的无缝对接,加速了农业科技成果的推广应用,对区域农业产业发展和农民增收起到了重要的示范引领作用。

眉县猕猴桃试验示范站,重点试验研究、组装集成和示范推广了规范树形、平衡施肥、充分授粉、无公害栽培等猕猴桃四大优质高效栽培技术。建立了8个示范村,400个示范户,引领带动眉县猕猴桃产业规模从2006年的8.3万亩,发展到现在的30.3万亩,总产值从4亿元,增加到45亿元。8个示范村人均猕猴桃收入超万元,其中,金渠镇下第二坡村95%的土地种植了猕猴桃,人均猕猴桃收入15 000元,年收入10万元的农户占到60%以上,80%以上的农户购买有小汽车,成为远近闻名的猕猴桃专业村[6]。

(二)促进了农业产业科技创新

试验示范站(基地)的建立为大学和科研院所科教人员深入生产一线,发现问题和解决问题提供了良好的平台,促进了科学研究与生产实际问题的结合,增强了科研创新的针对性和实效性。试验示范站(基地)已经成为区域农业产业科技创新的重要平台。2005年以来,各试验示范站(基地)聚集校内外多学科、多层次专家900余人,结合产业发展问题和需要,申报和实施各类科技项目600余项,投入经费312亿元,引进收集国内外品种资源3 600多份,先后选育审定(登记)良种158个(次),发表论文1 320篇,出版著作68部,取得国家专利133项,制定产业技术标准42项,获得各级各类科技成果奖励81项[5]。

榆林玉米试验示范站校地专家团队,针对西部旱区玉米生产收获环节机械化程度低,生产成本高,农民收益少,市场竞争力弱的问题,通过10余年的科研创新,培育出了“陕单636”“陕单620”“陕单650”等丰产宜机收国审玉米新优品种,集成创新构建了玉米全程机械化生产技术体系,入选农业农村部全国主推技术,树立了西北玉米高效生产的“陕西样板”[5]。

(三)加速了农业科技人才培养

2005年以来,结合区域产业发展需要和农民的技术需求,依托“大学-试验站-示范点”三级培训平台,先后组织开展粮、果、畜、菜、茶等产业以及区域现代农业发展、精准扶贫、乡村振兴专题培训班3 981期,培训基层农技骨干65.56万人次,现场培训4 200多场次,培训农民36.69万人次,取得了良好效果[5]。

泾阳蔬菜试验示范站采取 “专家+地方农技人员+合作社+职业农民(社员)”“1+2+3+10”的推广模式,为基层农技推广体系注入新活力,提高了基层农技推广体系的农技服务能力,推动了当地蔬菜产业发展。试验示范站(基地)的建立,为学校本科学生实践教学和研究生科研实践提供了良好的场所。近10年来,各试验示范站(基地),年均接待实习实践、创业锻炼本研学生5 000名以上,成为了学校人才培养的重要平台。斗口农作物试验示范站、安康水产试验示范站、山阳核桃试验示范站先后被教育部授予“农业专业学位硕士培养创新基地”[5]。

(四)助推了区域农村发展

1.基地建在一线,专家常驻农村,实现农技服务与地区产业发展需求的零距离,增强了产业科技帮扶的针对性和实效性[5]。学校与地方政府合作共建的试验示范站(示范基地、示范园)70%以上在脱贫攻坚和乡村振兴重点帮扶县区,每年有300余名专家常驻在农村,为当地产业发展提供全方位的决策咨询、规划指导、技术服务、人才培训,实现了科技服务县域产业发展需求的精准对接,极大地提高了科技帮扶的针对性和实效性。

富平现代农业试验示范站校地专家团队,通过深入分析针对当地自然资源优势、市场需求和农户的传统生产习惯,将富平尖柿种植与柿饼加工确定为优势特色帮扶项目,并从品种选择、苗木繁育、建园方式、整形修剪、肥水管理、病害防控、柿饼清洁化加工、产品电商销售等方面进行了技术创新、技术集成、技术示范和培训指导,破解了当地柿子产业发展中“柿不成园”的技术难题,实现了矮化密植柿园亩产值超万元的目标,推动了柿子产业转型升级。近十年来,富平县新建矮化密植柿园15万亩,2022年全县柿子全产业链总产值达65亿元,占到全县农业总产值的1/3,成为县域脱贫攻坚和乡村振兴的支柱产业[7]。

2.构建了“校-地-企”协同帮扶的新机制,为区域产业发展和农民增收探索出了可持续发展的新路径。以试验示范站为平台的多元协同农技推广模式,通过机制创新,有效整合了各方力量,构建了可持续发展的产业扶贫和乡村产业振兴新模式。

经过校地、校企长期的共同探索,在陕西陇县、富平、千阳等奶山羊产业发展核心区凝练提出了“456”精准扶贫模式。在陇县奶山羊试验示范基地引领推动下,陇县奶山羊存栏由2013年的2万只发展到21万只,平均产奶量由200千克提高到650千克,建立优质牧草种植基地2万余亩、人工授精改良点16个,筛选高产奶山羊14 200余只,累计改良中低产奶山羊18.9万只,带动农民增收8亿余元,成为脱贫攻坚和县域经济发展的金牌产业。

(五)受到了社会各界关注和肯定

2005年以来,学校牵头实施的以试验示范站为平台的多元协同农技推广新模式探索工作,由于机制新、效果好、接地气,受到了社会各界的高度评价。中央电视台、新华社、《人民日报》等多家主流媒体80余次专题报道。

2006年9月,新华社动态清样以“西北农林科技大学探索农技推广新模式”为题,对该项工作进行专门介绍。 2008年,全国人大农业委员会农业技术推广体系调研组认为:西北农林科技大学创建的推广模式对全国来讲,包括50多所农业院校和科研院所都具有普遍指导意义。 2009年、2012年、2017年时任国务委员(国务院副总理)刘延东先后三次视察学校,对西农大探索农业科技推广新模式,服务国家“三农”发展的做法和成效给予了充分肯定。2012年7月,现任中央政治局常委、时任陕西省委书记赵乐际,在审阅了陕西省决策咨询委员会“西北农林科技大学面向区域主导产业建立试验示范基地的调查”报告后作出批示:应重视“西农模式”的总结和推广。2012年7月11日,科技部和教育部启动了高校新农村发展研究院建设工作,将西北农林科技大学探索的农业科技推广新模式向全国推广,目前全国建立新农村发展研究院的高校已达43所[5]。2015年8月,借鉴西北农林科技大学以试验示范站为平台多元协同农技推广新模式做法,财政部、原农业部联合启动了 “科研院校开展重大农技推广服务试点项目”,全国10个省区9所大学和6个农业科研院所参与试点,陕西省试点工作由西北农林科技大学负责[6]。

五、主要经验

围绕区域主导产业发展需要,校地协同在产业核心区构建长期稳定的试验示范站(基地),实现了农技服务与产业需求的有效对接,增强了科技创新的针对性、示范推广的实效性和人才培养的实践性,促进了农科教推、产学研用的紧密结合[5]。

围绕全产业链科技创新与推广,发挥大学科技人才优势,实行首席专家负责制,校地协同组建多学科、多层次农技推广团队,有效解决全产业链发展中的技术难题,满足不同层次、不同业态农业生产经营主体对农技服务的需求,实现了从“源头创新”到“推广应用”的有效贯通,加速了成果转化[5]。

创新大学科技推广管理体制机制,激发科教人员服务产业的内生动力。通过校地协同实施“把论文写在大地上”的配套激励政策,引导学校专家主动与地方政府合作、基层农技人员合作、经营主体合作,以推动区域产业发展为己任,实现了校地技术力量的协同融合[5]。

参考文献:

[1] 习近平.论“三农”工作[M].北京:中央文献出版社,2022:32-33.

[2] 习近平给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信[EB/OL].(2019-09-06)[2023-11-25].新华网.http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2019-09/06/c_1124967725.htm.

[3] 习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:51.

[4] 孙武学.围绕区域主导产业建立试验站 探索现代农业科技推广新路径[J].农业经济管理,2013,4(01):4-8.

[5] 钱永华,张正新.2016-2018年度全国农牧渔业丰收奖农业技术推广合作奖“试验示范站平台多元协同农技推广模式创建”[Z].2019:1-28.

[6] 王亚平,张正新.农技推广新模式十年探索回望[M].杨凌:西北农林科技大学出版社,2016:12.

[7] 丑雅杰.富平县柿子产业全产业链产值达65亿元[N].中国绿色时报,2024-01-15(01).

A Multi-Collaborative Agricultural Technology Extension Model Based on Experimental Demonstration Stations as Platform:Exploration and Practice of “Northwest Aamp;F University Model”

ZHANG Zhengxin,WANG Yaping,YANG Hongbo

(Academy of Science and Technology Development,Northwest Aamp;F University,Yangling,Shaanxi 712100,China)

Abstract:Accelerating the extension and transfer of agricultural scientific and technological achievements is an important driving force for promoting development of agricultural and rural modernization,building an agricultural power,and realizing overall rural revitalization.Through 20 years of practice and exploration,Northwest Aamp;F University has created a multi-collaborative agricultural technology extension model based on the platform of experimental demonstration stations,which is referred to as “Northwest Aamp;F University Model”.It attracts the participation of universities,governments,research institutes,agricultural extension systems,enterprises,and farmers. By many experimental stations in the areas with regional advantageous and distinctive agricultural production,the university assembles multi-disciplinary talent teams from both the university and local areas to carry out full industrial chain technological innovation and speed up the transfer of agricultural technology to farmers.In this model, the resources of all stakeholders including the governments,universities,enterprises and farmers are effective used,providing strong support for the upgrading and development of regional advantageous and distinctive agricultural industries.

Keywords:experimental demonstration station;multi-collaboration;agricultural technology extension;model exploration

(责任编辑:王倩)