设计赋能乡村六次产业:基本路径、演化过程及创新实践

2025-01-13张犁李思佳

摘 要:六次产业化是乡村产业发展的必然趋势,是推动乡村高质量发展的重要路径和有效抓手。从分析六次产业化的内涵入手,探寻设计赋能乡村六次产业的基本逻辑和演化机制;从“设计乡村化和乡村设计化”双路径赋能机制和“设计介入-产业协同-融合共生”三个赋能维度,探索设计赋能的运行方式;构建一个包含资源支撑、设计驱动、制度保障的理论框架,提出乡村设计实践可以通过“一个框架、一个体系和一套制度”来实现设计赋能,并以农产品包装设计和非遗信息图形设计为案例进行实证分析。指出设计驱动产业融合创新,可促进乡村“三产融合、两化融合、全域融合”,赋能优质资源不断转化为乡村永续发展动能,促进乡村六次产业发展,更好地服务于乡村产业兴旺和高质量发展。

关键词:第六产业;设计赋能;产业融合;创新生态

中图分类号:F326.13

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0053-07

收稿日期:2024-06-18

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.07

基金项目:陕西省社会科学基金项目(2022J055)

作者简介:张犁,女,西安美术学院设计艺术学院教授,博士,主要研究方向为视觉文化创新设计。

引 言

乡村振兴,产业兴旺是基础;产业兴旺,融合发展是关键[1]。产业融合是实现乡村产业兴旺的必由之路,而如何驱动产业融合是首要解决的问题。设计作为一种创作和创意活动,其创造价值、提高效率、促进创新以及驱动经济发展的作用在各个领域凸显,已成为各行业获得竞争优势、促进产业升级的重要战略工具之一[2]。2014年,国务院印发了《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》,就加快推进文化创意和设计服务与实体经济深度融合作出明确要求[3]。2022年,文化和旅游部等六部门联合出台了《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》,指出文化产业赋能乡村振兴的重点领域,其中创意设计赋能排在首位[4]。设计赋能既是乡村产业融合发展的有效路径,也是乡村振兴研究的重要课题。国内外学者围绕文化创新与乡村振兴的关系[5-6]、文化产业服务乡村实践策略[7-8]、艺术设计赋能乡村建设[9]等方面开展了大量研究,形成了良好的研究基础。但多数研究仍滞留在“设计服务于乡村”的传统层级,把设计作为创新动力和产业融合动力,驱动乡村创新发展的研究尚不充分,对设计赋能乡村振兴过程中乡村资源、融合能力及创新绩效之间的关系也缺乏系统性分析,在具体路径上尚未有明确的技术方案。

本文将从理解六次产业的内涵入手,探寻设计赋能六次产业的基本逻辑和演化机制;从“设计乡村化和乡村设计化”双路径赋能机制和“设计介入-产业协同-融合共生”三个赋能维度,探寻设计赋能的运行方式;构建一个包含资源支撑、设计驱动、制度保障的研究体系,以期通过设计赋能,促进乡村“三产融合、两化融合、全域融合”,推进乡村六次产业化,使优质资源不断转化为乡村永续发展动能,更好地服务于乡村产业兴旺,推动宜居宜业和美乡村建设。

一、相关概念界定

(一)六次产业理论

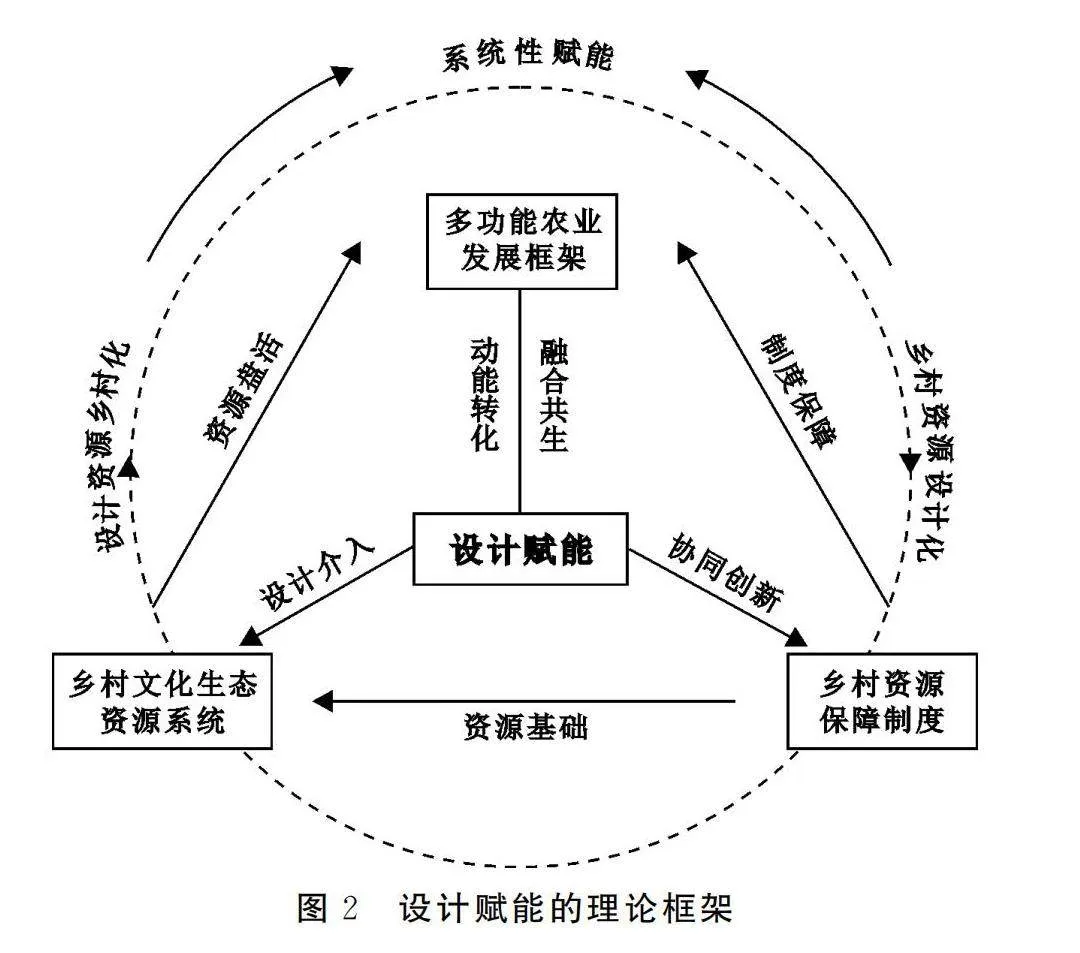

20 世纪 90 年代中期,日本学者今村奈良臣提出了第六产业概念,着重强调农村一二三产业融合发展理念的重要性,他认为第一产业、第二产业和第三产业相加(1+2+3=6)或相乘(1×2×3=6)为第六产业。自此国内外学者开始关注六次产业研究,对六次产业概念的探讨不断深化。我国学者张来武在日本学者今村奈良臣 “第六产业”概念的基础上创立了“六次产业”理论[10],即在发展一二三产业基础上,经第四产业“互联网+”及第五产业“文化创意+”,促成跨界融合,实现多层级要素有效配置,系统经营,形成第六产业(见图1)。

“六次产业”作为一个复合型和系统化的概念,涵盖了全面性和持续性的复杂系统理论和思维方式,其核心是“协同创新”“融合发展”,强调了产业的多维度融合、统筹协同、空间的有序发展和整体生态的改善。产业融合有助于整个产业劳动生产率的提高,进而提高产业的竞争力,这是产业发展的一种先进的模式。六次产业化是产业发展的必然趋势,是推动乡村高质量发展的主要路径和重要抓手,是以乡村创新发展为目标,使农业与相关产业进行资源合理共享、融合发展,共同提高竞争力。

在围绕农业六次产业及相关领域的学术探索中,虽然有部分学者关注到创意产业对农业六次产业化的影响,但关于创意设计如何驱动农业六次产业化,创新生态体系如何构建等研究仍有待深化。

乡村振兴,产业兴旺是首位,推动城乡一体化发展是具体路径,前提是需要进行产业融合发展,促进产业转型升级,拓展产业链并实现增值以解决产业结构问题。在这一点上,乡村振兴中的产业兴旺与六次产业理论中的“产业融合发展”是相通的。这里的“产业融合发展”不同于今村奈良臣提出的“第一、二、三产业相加或相乘”,而是进行产业升级,“互联网+”产业和“文化创意+”产业不是传统工业化时代的产物,而是数字化时代诞生的新产业。因此,第六产业包括一二三产业融合共享及其他产业之间融合形成的产业生态体系。

(二)设计赋能与产业创新

从20世纪80年代开始,陆续有学者将设计引入到创新研究中。James Utterback 在《设计激发创新》(Design inspired Innovation)一书中指出设计在创新中的重要作用[11]; Verganti则明确提出设计驱动型创新概念[12]。Verganti认为,设计驱动型创新是在传统的技术推动和市场拉动之外存在的第三种创新模式,它是在设计驱动型产品开发过程中,由产品语意的创新带动技术和市场创新的新型创新模式。产品语意包含人与产品的关系、环境与产品的关系以及生活方式与产品的关系。因此,设计驱动型创新主要是通过产品语意的创新实现。强大的设计创新能力可以通过对现存技术元素、市场需求和社会文化元素的创造性组合形成创新性的产品解决方案,不仅可以产出文化、技术和市场需求浑然一体的新产品,也形成了新产品的标准,吸引众多配套企业和合作企业追随,最终形成庞大的产业链。重视文化挖掘的设计驱动型创新模式为具有深厚文化底蕴的乡村实现创新驱动提供了新的发展方向,让乡村产业能在基于社会、经济和文化资源的竞争中获得优势,因此,设计创新能力和营销能力是取胜法宝。

文化和旅游部等六部委联合出台的《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》中指出了创意设计赋能乡村振兴的五个方面:引导创意设计企业、平台、工作室及设计师向乡村拓展业务、落地经营,为乡村集体经济组织和各类企业、农民合作社、农户等提供创意设计服务;鼓励创意设计、规划建筑、园林景观等单位积极参与乡村建设,建设各具特色的美丽乡村、美丽庭院,创造宜业宜居宜乐宜游的良好环境;鼓励高校艺术、设计类专业结合教学、科研和社会实践,为乡村建设提供创意设计支持;大力发展创意农业,加强农产品包装、设计和营销,提升农业品牌知名度和农产品文化附加值;鼓励发展特色农业,挖掘特色种植业、林业、畜牧业等文化内涵[4]。这为创意设计赋能乡村振兴指明了方向。

二、设计赋能的理论框架

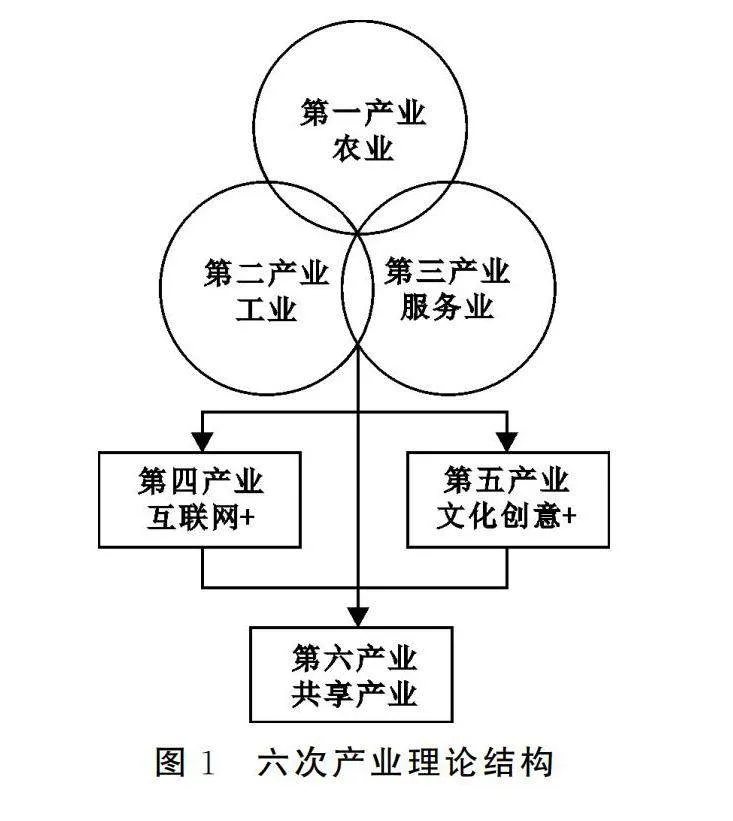

设计赋能需要引入复杂系统思维,通过系统整合,从资源支撑、创新先导、制度保障三个维度构建一个理论研究框架,重塑乡村文化生态资源系统、加快形成多功能农业发展框架、建立资源保障制度是框架体系的核心内容(见图2)。其中文化生态资源是“赋能之源”,是支撑协同耦合的基础;资源保障制度是“赋能之本”,是协同流畅的根本和保障;而多功能农业发展框架则是“赋能之路”,是实现融合发展的主要方式。

(一)重塑乡村文化生态资源系统

设计创新高度倚重于优质的乡村文化资源禀赋和生态环境条件,其对促进创意乡村品牌建设具有至关重要的支撑作用。

传统村落的生态环境是一种特有的文化生态系统,不同地区呈现出不同的特点,体现出文化生态的多样性和丰富性。乡村虽资源丰富,但有很多尚未唤醒或未完全唤醒,亟须进行深度挖掘,形成包括自然资源、非物质文化遗产等在内的最广泛的生产资源要素体系,加以整体性保护和转化利用,同时与时俱进,对不利于乡村振兴的因素加以梳理整治,维持村落文化的优势和特色,提高乡村自然生态的综合文化价值,保障乡村文化生态系统的可持续发展。

文化生态资源是乡村振兴的重要基石和乡村发展内生动力的重要源泉。乡村新经济的发展对乡村资源的转化利用提出了巨大的需求。将文化生态资源转化成产业生态链,再转变为价值资源,加快产业转型升级,才能为乡村振兴奠定坚实的基础。

设计赋能需要在适度范围内寻求发展机会,保留村落传统根脉,盘活资源,通过文化生态重塑来保障乡村文化多样性,既是有序建设新农村的重要前提,也是保护村落特色文化的基础,它可以保证本土文化健康、创新地持续发展,并有效融合外来文化,体现文化生态系统的包容性和稳定性。乡村整体文化生态环境的持续改善,在一定程度上可以拓展产业经济的发展空间,也为乡村的产业系统、自然系统与社会系统进一步耦合优化和平衡发展提供可能。

(二)形成多功能农业发展框架

多功能农业发展框架旨在推动农村发展从以单一生产功能为导向的目标向以经济、社会和环境功能综合发展为导向的目标转变,在乡村形成更丰富的多样化农业产业,实现农村的全面可持续发展。多功能农业被视作未来农村发展替代模式。在支持农业产业多样化的同时,实现农村地区整体性、系统性发展,建立区域范围内的城乡协同互补关系。

在多功能农业发展框架内,设计赋能要强化其先导作用,引领重点产业,推动信息农业、健康农业、智慧农业等产业设计能力全面提升;加强关键核心环节设计创新能力和系统集成能力,深度挖掘开发乡村一切可转化资源,将创意设计与产业创新有机结合,有效释放要素价值和潜能;以服务多元需求为导向,推进多功能农业的发展。明确不同地区农业产业在农产品供给、地域特色、文化生态建设和环境保护、观光休闲和旅游服务等方面的功能,在“传文化”“悦身心”“美环境”的基础上,科学研判不同主体、不同区域和不同发展阶段的具体需求,努力形成差异化多功能农业的发展定位,不断延伸农业产业链和价值链[13]。

在这个体系中,创意设计为先导,经过产业化经营,得以实现文化生态资源的价值增值。自此生态资产因形成自身不断增值的循环而具备了转化为生态资本的条件,使乡村融合发展进入良性的自激发状态。因此,创意乡村生态体系在“数智”与“创意设计”的双轮驱动下,形成良性循环关系,实现创意与经济转化效率性的统一。赋能重点:一是培育新动能,引进数字文创等新兴产业;二是改造传统产业,因地制宜,探索遗产保护和再利用。同时,利用数字技术,构建产业链弥合平台,在不同产业间建立功能链和产业链,引导形成良性循环、互促升级的产业生态系统。

(三)建立乡村资源保障制度

习近平总书记强调,要全面推进乡村振兴,加快农业产业化,盘活农村资产,促进农民农村共同富裕。放眼乡村振兴的全局,科学利用一切可能资源,因势利导、因地制宜推动农村资源资产转化,有效带动文化生态资源资产化与产业化发展,实现从资源到资产、再到资本的转变。提升资源资产市场价值不仅可以为农民持续增收提供可靠支撑,而且是绿水青山转化为金山银山的基本路径。

农村资源资产转化是推动产业融合纵深发展的一项根本性保障制度。这就要求建立完善的资源资产化保障性制度。具体来说:一是建立体系化的制度规范;二是完善资产运营管护制度;三是完善资产收益分配制度;四是完善资产监督审计制度。

(四)设计赋能的动态综合效益测度

构建一套动态赋能效益测算模型,进行设计赋能的动态综合效益测度。这里的综合效益包括经济效益、社会效益和生态效益。其中经济效益指创意设计赋能的投入和产出分析,进行经济估算,实现收支平衡和盈余。社会效益包括生态人居环境提升、人口回流和就业增加,以及乡村文化旅游知名度和影响力传播等。生态效益包括资源的存量价值和流量价值。

三、设计赋能的基本路径

生态文明是人类文明发展的历史趋势,不仅仅关乎人民福祉,更关系着中华民族的永续发展。六次产业化最终是寻求乡村生态与产业发展之间的平衡,让乡村走上生态与产业融合发展的可持续发展道路。实现乡村六次产业化首先要转变发展思路,将高耗能、高污染、高成本的传统发展转换为高起点、高标准、高水平的高质量发展,运用“融合”思维、“一体化”思维、“以人为本”思维来谋求产业发展,推进乡村全域协同创新,融合发展,实现资源价值的最大化。

目前,一二三产业融合已经是乡村常态,第四产业是数字农业,第五产业是智慧农业和文创农业,第六产业是生态农业,也叫健康农业或共享农业。这个新的产业形态其实是一个创新生态共生体,包含自然生态与社会生态,是一二三产业高度融合的生态农业,也是高度融合数字化、有科学人文附加值的智慧农业、文创农业。要形成这样的产业形态,数智技术是关键,而产业间的衔接需通过创意设计来完成,这是一个重要的协同创新与赋能过程,其关键有三点:盘活存量、整合资源、协同发展。

(一) 乡村资源设计化:盘活存量,让资源物尽其用

乡村资源的设计化路径是以乡村资源为研究的逻辑起点,推动乡村资源要素向设计要素转变,强调文化生态价值向经济价值的转化。其实质是针对独特的村落资源禀赋和生态环境条件,建立乡村建设与经济发展之间的良性循环机制,实现乡村资源的保值增值。

乡村设计化的关键在于盘活资源。挖掘资源本身的价值,通过强化对自然资源、社会资源和地域特色的合理开发和利用实现乡村资源保值,让乡村资源物尽其用。“盘活”先要弄清“盘什么”,乡村资源的可获得、可计量是要解决的关键问题。首先要摸清底数,以文化自然资源作为乡村体检的重要内容,全面摸清资产、资源情况,形成数据库。接着是“盘活”资源,就是资源转化。乡村文化生态资源存量大、类型多样,应根据实际情况因地制宜,通过深耕自然、文化基因,充分发掘地域特色元素、文化遗产原色、民族文化元素,从中提取创意设计元素,讲好在地化、多元化故事,形成创意经济体系,带动相关产业创新发展,让自然资源、文化资源成为有价值的资源,与土地、技术、资本、劳动力等一样,成为支撑乡村高质量发展的生产要素。

(二)设计资源乡村化:整合资源,让价值实现转化

设计资源的乡村化路径则是以设计资源为研究的逻辑起点,在新的数字技术和智能技术支撑下,创新开发关联性产品和服务模式,衍生新的产品业态,构筑新的产业体系,创造新的消费体验。 通过设计介入,推动产业要素重组融合,完善、延伸产业链条,形成数智、设计双驱动的新价值链,提升产业运行质效,扩大市场和产业规模,推动传统产业升级,构建现代化农业产业体系,创造更高的产业综合价值。通过设计介入,有效地将科技、人文和创意要素融入农业生产和文化保护传承,进一步拓展农业功能、整合城乡之间的文化、生态资源,实现资源的精神价值、经济价值和社会价值转化。

(三)系统性赋能:协同发展,让乡村焕发新生

目前,设计赋能已越来越趋向系统化、协同化。农业六次产业化发展要求设计的系统性关注,识别农业生态系统中要素资源的多样性,通过创造性资源重组以提升整个系统的能力。在这里设计行为包含识别资源、设计参与和资源重组的机制和规则、支持性的工具等[14]。即从农产品设计到产业设计、社会设计,在使资源得以高效循环利用的同时,强调产业发展与乡村生活、生态的渗透与融合,并在城乡大循环中解决问题,以社会化生产和市场化运营的方式推动价值变现,实现产业经济与乡村整体良性循环发展。形成更高水平乡村融合发展新模式,构建乡村共享、共生的创新生态体系。

四、设计赋能的演化过程

创意设计向乡村产业介入、渗透和应用,设计资源成为全新的生产要素,改变了传统农业一二三产业的要素结构和生产、服务以及经营管理方式。创意设计具有强融合性、强渗透性、可增值性等特点,在数字技术和人工智能的支持下,能有效促进产业融合,形成创意农业生态系统,实现乡村资源整合、转化与共享,促进价值链增值和乡村融合发展水平提升。加强乡村自然、文化资源要素价值的挖掘和转化,以及数字技术和人工智能技术的利用,开发和扩大创意设计应用场景,是赋能乡村六次产业和乡村高质量发展的重要基础和保障。

设计赋能乡村六次产业化是“设计介入-协同创新-融合共生”的过程,需处理好新动能与旧动能的关系,提高资源利用效率,实现乡村产业协同创新、融合发展的过程。其演化过程具体包含三个层次。

(一) 设计介入赋能

通过设计介入而产生新动能,催生新产品、新服务、新体验,孕育新兴产业,也就是“无中生有”。主要是指依靠科技、数据、创意设计等新生产要素的投入产生新技术、新产业、新业态、新模式,汇集形成新动能,形成资源利用率高、生态效益好的新兴产业,推动乡村经济发展。例如,为弥合文化断层的农业新国潮设计、乡村工艺新材料设计、数字互动展示等都是先导领域。

(二)产业协同赋能

通过设计驱动,采用新技术和新理念,在旧动能基础上激发传统产业产生新活力,也就是“有中出新”。创意设计促进乡村资源要素融合创新,推动产业跨界融合,使传统一二三产业创意升级转型,盘活存量,让资源物尽其用,提高资源利用效率,让旧动能焕发生机,激发传统产业新活力,实现创新链与产业链、价值链的耦合,形成新的产业价值链,进一步扩大产业和市场规模,创造更高水平的产业综合价值,提升产业发展质量。例如,民艺再生的“自然造物”、非遗创新设计、生态设计等。

(三)共生发展赋能

通过设计引导,优化新动能与旧动能关系,使新老产业协同流畅,深度融合,也就是“新旧相融”。强化创意设计的先导作用,以创意设计引导共创,在新旧产业间建立产业链和功能链,让新旧动能融为一体,推动产业融合向全域融合深化,实现价值共创,持续激发各个利益相关方共同创造价值,共同推进新的经济结构形成。发展第六产业——生态农业,形成乡村创意生态共生体,共享融合资源分配收益,整体提升乡村品质、品位和品牌,构建宜居宜业和美乡村的环境,实现高质量发展。例如,虚拟现实交互设计,基于乡村升级再造的设计、乡村日常所需的社会设计,食物银行、健康养老、教育美学、零浪费设计、回收与生态包装等。

五、设计赋能创新实践

本课题组开展设计赋能乡村六产研究以来,梳理、凝练、筛选与乡村振兴相关的文化创意设计资料,将设计理论、设计思维延展为设计服务。坚持设计赋能、应用牵引,将创意设计与乡村产业创新实践有机结合,充分挖掘丰富的文化资源和应用场景优势,有效释放资源要素价值和潜能,推动农创产品、应用范式、商业模式和体制机制协同创新。

课题组成员基于各自专业和学科背景,发挥优势,相互合作,实现协同创新的效果。既重视田野考察,实地调研,文献搜集,又重视文本研究,问卷分析,将设计服务策略与新农村建设有效地结合起来,理论与实践相结合,打造和培育地区农特产品特色品牌,为安康、汉中、柞水、绥德等地区提供乡村设计服务。

案例一:柞水木耳创意包装设计。2020年4月,习近平总书记在陕西省商洛市柞水县考察调研时提到:“你们这里的木耳很出名,靠这个木耳我们脱贫致富,小木耳大产业。”[15]陕西省柞水县地处秦岭南麓、商洛西部,素有“九山半水半分田”之称。木耳产业是柞水县脱贫攻坚主导产业,是百姓脱贫致富的“金木耳”。如何推动木耳产业升级,以产业带动区域经济发展,让木耳走出柞水、叫响全国,是柞水县一直聚焦的问题。课题组在充分调研基础上,以柞水盛产柞木的优势,构建品牌“超级符号”。柞树又叫“耳树”,用柞木制成的菌包木耳品质更优,形成了“柞水-柞树-柞耳”的独特体验。在设计时以“柞”为超级符号,能简单、直白、有效地展现“柞树木耳”的高品质的优势。将木耳与树木进行结合,配色选取金耳的黄色、玉耳的白色以及木耳的黑色。通过还原木耳的生长状态,将木耳的原生态质朴感传递给受众。产品包装就是“活广告”,在产品包装上醒目地统一使用“柞水木耳”,形成“自传播”,在消费端打响柞水木耳的品牌影响力,让柞水木耳随着产品包装走向千家万户。该设计获得了2021年度陕西高校农特产品包装设计大赛二等奖和2024年度第六届全国绿色环保包装与安全设计创意大赛一等奖。

案例二:非遗创新设计——汉中藤编信息图设计。汉中藤编技艺是研究汉水流域文化的活态资料,展示了人民智慧和审美。在经济和文化不断发展的当下,传统手工艺正在逐渐被忘却,面临现代化工艺生产冲击与传承“断代”的危机。目前,一个亟待解决的问题是,年轻人对传统藤编手艺的兴趣不高,缺乏学习和传承的动力。这表明在代代相传知识与技艺传承方面缺少一个环节,这种工艺可能会渐渐消失。因此,本课题组进行汉中藤编技艺信息可视化设计理论研究,以信息图形为设计实践,为汉中非遗藤编技艺的可持续性保护发展提供新的路径。课题组成员在汉中藤编技艺信息采集与整理的实践过程中,将非遗藤编技艺作为研究目标,通过阅读相关资料,以及多次实地调研、访谈,充分了解藤编材料、工艺、技术,对汉中藤编相关信息进行数据采集,确保信息准确性和全面性。然后,通过思维导图的形式将藤编的历史沿革、制作技艺、产品类型、编织技法等信息进行归纳和整理。最后,通过可视化视觉知识图谱的设计将藤编传统文化元素以图形、图表等形式呈现,使其更易于理解和传播,帮助新一代更好地了解和学习。信息可视化的过程是对信息不断深挖的过程,通过数据分析和可视化展示,可以发现非遗中的内在联系、历史演变和文化背景,从而更全面地呈现非物质文化的丰富内涵。在这项设计实践中,传统非遗工艺和创意设计的融合表现为知识信息图谱,不但为未来创新产品开发提供了有益启发,也为非遗知识传播提供了有效方法。知识创造和知识转移是创新的来源,也是刺激地方发展的关键因素。在协作过程中,设计介入促进了传统手工艺的知识创造和知识转移,并吸引了更多的人加入合作并学习,创新创造新的机会,也促进了共享、共生可持续性社区目标的达成。

六、结 语

本文对设计赋能乡村六次产业高质量发展的理论框架赋能路径、演化过程和实践创新等方面进行了探讨,指出创意设计是乡村振兴和和美乡村建设的重要手段和驱动力量之一,设计驱动产业融合创新、赋能六次产业化高质量发展,是一个从思维转变到动能转换并逐渐走向和谐共生的层层递进的复杂过程。课题组在理论探索的基础上,结合特色空间、制度建设实践,摸索出一条设计赋能六次产业化融合发展的科学路径和一套落地方案。尽管还有很多问题需要在今后的实践过程中不断摸索,但随着乡村设计的不断实践必将会构建出更为成熟的理论框架,形成可推广、可复制的发展路径,助力农业兴旺、乡村振兴宏伟目标加速实现。

参考文献:

[1] 单晓冰.乡村产业兴旺 “融合”是关键[EB/OL].(2018-05-10)[2024-02-15].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/201805/10/t20180510_29083432.shtml.

[2] 赖红波,芮明杰,梁磊.设计驱动的产品创新对顾客感知和购买意向影响实证研究[J].研究与发展管理,2016,28(04):22-30.

[3] 国务院.关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见〔国发(2014)10号〕[EB/OL].(2014-03-14)[2024-02-28].https://www.gov.cn/zhengce/content/2014-03/14/content_8713.htm.

[4] 文化和旅游部 教育部 自然资源部 农业农村部 国家乡村振兴局 国家开发银行等六部门印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》[EB/OL].(2022-04-11)[2024-02-15].http://www.moa.gov.cn/xw/bmdt/202204/t20220411_6395893.htm.

[5] 向勇.文化产业赋能乡村振兴的理论与方法——以白马花田营造社的创新实践为例[J].艺术管理(中英文),2023(01):83-95.

[6] 彭昌容,张晓东,铁英慧.文化创新产业驱动乡村振兴路径探讨[J].山西农经,2020(20):25-26.

[7] 董占军.艺术设计介入美丽乡村建设的原则与路径[J].山东师范大学学报(社会科学版),2021(01):101-108.

[8] 朱红艳,孔少华,南楠.文化产业赋能乡村振兴探究[J].学术交流,2024(04):119-135.

[9] 王璐.艺术设计赋能乡村建设的驱动逻辑与实践路径[J].中国农业资源与区划,2024,45(06):189-198.

[10] 张来武.六次产业理论与创新驱动发展[M].北京:人民出版社,2018:19-30.

[11] UTTERBACK J.Design Inspired Innovation [M].New York:World Scientific,2006:92.

[12] VERGANTI R.Design-driven Innovation:Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean[M].Boston:Harvard Business Press,2009:5-7.

[13] 胡彩娟.推动农村资源资产转化 助力实现乡村共同富裕[N].光明日报,2022-02-28(06).

[14] 董玉妹,董华.设计赋能:语境与框架[J].美术与设计,2019(01):174-179.

[15] 新华社.习近平在金米村直播平台话脱贫[EB/OL].(2020-04-21)[2020-05-09].http://cpc.people.com.cn/n1/2020/0421/c64094-31681769.html.

Design Empowerment for Rural Sixth Industrialization

ZHANG Li1,LI Sijia2

(1.School of Design,Xi’an Academy of Fine Arts,Xi’an 710065;2.Faculty of Architecture,RWTH Aachen University,Aachen 52062,Germany)

Abstract:The sixth industrialization of agriculture represents an inevitable trend in rural industrial development,serving as a crucial pathway and effective lever for advancing high-quality rural development.By delving into the essence of the sixth industrialization of agriculture,we aim to uncover the fundamental logic and evolutionary mechanisms behind empowering the sixth industry of agriculture through design.Furthermore,we explore the operational modes of design empowerment through the dual empowerment mechanisms of “rural design” and “design in rural areas”,as well as the three empowerment dimensions of “design intervention,industry collaboration,and integrated symbiosis”.We have constructed a theoretical framework encompassing resource support,design-driven approach,and institutional safeguards.In rural design practices,we propose that design empowerment can be achieved through the “one framework,one system,and one system”.We have conducted empirical analysis using agricultural product packaging design and intangible cultural heritage information graphic design as case studies.It is emphasized that design-driven industrial integration and innovation can foster the integration of the three primary industries,the dual integration of urbanization and ruralization,and comprehensive integration across the entire region in rural areas.This integration enables the continuous transformation of high-quality resources into sustainable development momentum in rural areas,guiding the development of the sixth industrialization of agriculture and ultimately better serving the prosperity and high-quality development of rural industries.

Keywords:The Sixth Industrialization;design empowerment;industry convergence;innovation ecology

(责任编辑:王倩)