数字公共性:数字乡村治理共同体的建构逻辑与优化路径

2025-01-13丁波

摘 要:数字乡村建设以数字技术嵌入乡村社会,改变乡村社会的结构特征与治理模式,重构乡村治理共同体,形成具有数字公共性特征的数字乡村治理共同体。数字乡村治理共同体以数字主体、数字空间和数字场景的建构逻辑,培育数字参与理念、构建数字联结纽带、搭建数字交往平台,实现数字公共性生产。数字乡村治理共同体通过治理主体的行动共建、治理方式的技术共治、治理资源的利益共享,推动乡村治理的数字赋权、数字赋能、数字赋利,有助于构建人人有责、人人尽责、人人享有的数字乡村治理共同体。

关键词:数字乡村建设;数字公共性;乡村治理;数字乡村治理共同体

中图分类号:F49;F325

文献标志码:A 文章编号:1009-9107(2025)01-0010-07

收稿日期:2024-01-23

DOI:10.13968/j.cnki.1009-9107.2025.01.02

基金项目:国家社会科学基金青年项目(22CSH015)

作者简介:丁波,男,安徽大学社会与政治学院副教授,硕士生导师,主要研究方向为数字乡村与基层治理。

一、问题的提出

党的二十大报告提出“完善社会治理体系,健全共建共治共享的社会治理制度,提升社会治理效能,畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体”。乡村治理是国家治理的基石,乡村治理共同体是乡村社会组织形式和联结方式的体现。构建乡村治理共同体并发挥不同治理主体优势,有助于实现共建共治共享的乡村治理格局。

乡村治理共同体是研究乡村治理的重要视角。学界关于乡村治理共同体研究主要包括三方面内容。一是乡村治理共同体的内涵特征研究。乡村治理共同体是在乡村治理场域中,由基层政府、社会组织、村民自治组织、村民等多元主体,以乡村治理任务为中心,实现乡村秩序与发展的有机整体[1]。乡村治理共同体是具有开放性和包容性的新型“在地治理”共同体,不同于以往“在籍治理”共同体[2]。乡村治理的乡土性治理情境,使得乡村治理共同体能够应对风险环境,拥有韧性的实践特征[3]。二是乡村治理共同体的实践困境研究。随着城乡流动加剧,乡村治理共同体存在公共空间萎缩、公共规范式微等公共性危机[4],导致乡村社会关系陌生化、公共价值虚无化、村治主体空心化等“共同体困境”[5],影响乡村治理现代化的推进步伐。三是乡村治理共同体的构建逻辑与路径研究。构建乡村治理共同体主要是通过凝聚多元主体目标共识,以组织化方式吸纳村民参与乡村治理[6],同时强调利益激励与聚合,从利益和价值层面促成集体行动和公共活动[7],重塑村庄公共性。

当前,数字技术嵌入乡村社会,数字化成为乡村社会转型的重要方向。随着《数字中国建设整体布局规划》《数字乡村发展战略纲要》《数字乡村发展行动计划(2022-2025年)》等文件相继出台,数字化赋能乡村产业发展、乡村建设和乡村治理,促进农村农民共同富裕,推动农业农村现代化发展。“数字下乡”背景下,在乡村治理过程中引入数字技术,依托数字技术的社会嵌入性,以数字技术强化村民情感联结,重构“村民共同在场”的乡村公共场域[8],构建数字乡村治理共同体日益成为学界关注的新焦点。胡卫卫等认为,构建数字乡村治理共同体是将数字多元主体纳入乡村治理体系中,通过不同手段促进乡村数字治理主体协同共进[9]。郑永兰等指出,数字乡村治理共同体构建是将“数字性”与“乡土性”有机结合[10]。数字乡村治理共同体是数字时代乡村治理共同体发展的新转向,以数字技术激活村庄公共性,有利于化解乡村社会的空心化、空巢化和老龄化的结构困境,发挥数字乡村治理的技术优势。本文聚焦于数字乡村治理共同体,以数字公共性作为研究视角,研究数字乡村治理共同体的建构逻辑,分析数字乡村治理共同体的优化路径,以期为数字乡村治理研究提供参考。

二、数字公共性:理解数字乡村治理共同体的新视角

(一)数字乡村治理共同体的理论基础

德国社会学家滕尼斯认为共同体是“建立在自然情感一致基础上、紧密联系、排他的社会联系或共同生活方式”[11]。共同体是基于血缘、亲缘、情感等纽带集合起来的团体,社会成员所拥有相似的价值取向和行动规范,并且是关系网络亲密的集体,这种集体的生活方式、利益诉求、目标价值具有趋同性特征,社会成员的凝聚力、认同感和归属感较强。换言之,共同体基于一定地域范围内,拥有共同的精神纽带和社会交往需求,并具有共同生活的形式。

鲍曼提出流动的现代性,在现代流动社会中共同体的形式和内容发生一定程度改变[12]。熟人社会是村庄共同体的社会基础,随着乡村社会由“熟人社会”到“半熟人社会”再到“类熟人社会”的社会结构转变[13],村庄共同体的内涵特征也在不断变化。传统村庄共同体具有清晰的地域空间边界和共同的价值理念,是拥有强集体意识和亲密情感联结的共同体[14]。然而,随着城镇化的快速推进,传统村庄共同体的社会基础受到挑战,传统血缘、地缘、亲缘等社会联结纽带在城乡流动中逐渐消失。一方面,农村家庭结构变化和家庭规模缩小,导致血缘、地缘、亲缘等纽带形式的作用逐步削弱。另一方面,农村剩余劳动力大规模流入城市,村民脱离原有村庄共同体的地域范围,其地域基础和载体发生变化。乡村社会的流动性加剧,乡村社会呈现空心化、空巢化和老龄化的结构困境,传统村庄共同体面临消解,共同体的情感意识逐渐消退[15],村级组织动员和治理能力减弱。

在数字乡村建设进程中,“数字下乡”促使数字技术嵌入乡村社会,数字技术不仅改变了村民的生活方式和生产方式,同时也改变了乡村社会的原有组织形式。因此,数字乡村治理共同体不同于传统村庄共同体,其具有数字化联结与运作的内在特征。

(二)数字乡村治理共同体的公共性特征

共同体是人们存在的基本方式,公共性是人们存在的根本属性[16]。共同体成员具有集体意识和共同行动,公共性是共同体的内在属性和关系表征。因此,公共性是透视共同体结构变化的重要形式,通过公共性的强弱变化,可以发现共同体的内在结构状况。公共性是一个多元性和流动性的概念。在中国传统社会中,“公”与“私”是相对立的,“公”代表着“公共性”。西方社会的公共性概念主要突出公开、共同、理性等价值属性,例如,阿伦特认为公共性是公共领域的重要特征,公共领域主要体现在公开性和共同性两个方面,在公共领域中所有人可以公开和共同参与公共活动[17]。哈贝马斯强调市民的公共性,认为公共领域应该包含理性交往、沟通、对话和互动[18]。概言之,公共性强调公共领域中公共活动的公共参与过程,即具有公共精神的个体,可以自由地参与公共领域的讨论与活动,拥有公共交往的互动关系,并促使形成具有目标一致的公共行动[19]。

在数字时代,数字技术嵌入乡村社会,数字化改变乡村社会结构,通过培育村庄新的公共性,有助于再造新型村庄共同体。数字乡村治理共同体是以数字化为结构特征的新型乡村治理共同体,它可以有效应对村庄空心化、空巢化和老龄化的治理困境,改变村民原子化生活状态,强化村民的集体归属感和身份认同感,实现乡村治理结构和组织方式的数字化重构。

数字公共性是数字时代乡村治理共同体的新特征,通过数字主体、数字空间、数字场景等内容,推动村庄公共性生产。首先,数字公共性以数字理念培育主体意识,强化村民在数字乡村治理过程中的主体性和能动性,增强村民日常生活的公共理性,激发其集体意识和公共行动。其次,数字公共性以数字空间作为联结纽带,数字空间是联结原子化个体的重要纽带,通过发挥数字空间的联结作用,将不同身份特征的村民进行联结,构建“线上在场”的社会关系。最后,数字公共性以数字平台作为不同地域的村民沟通交流的场景,搭建数字交流平台,使村民可以在数字平台上自由交往。

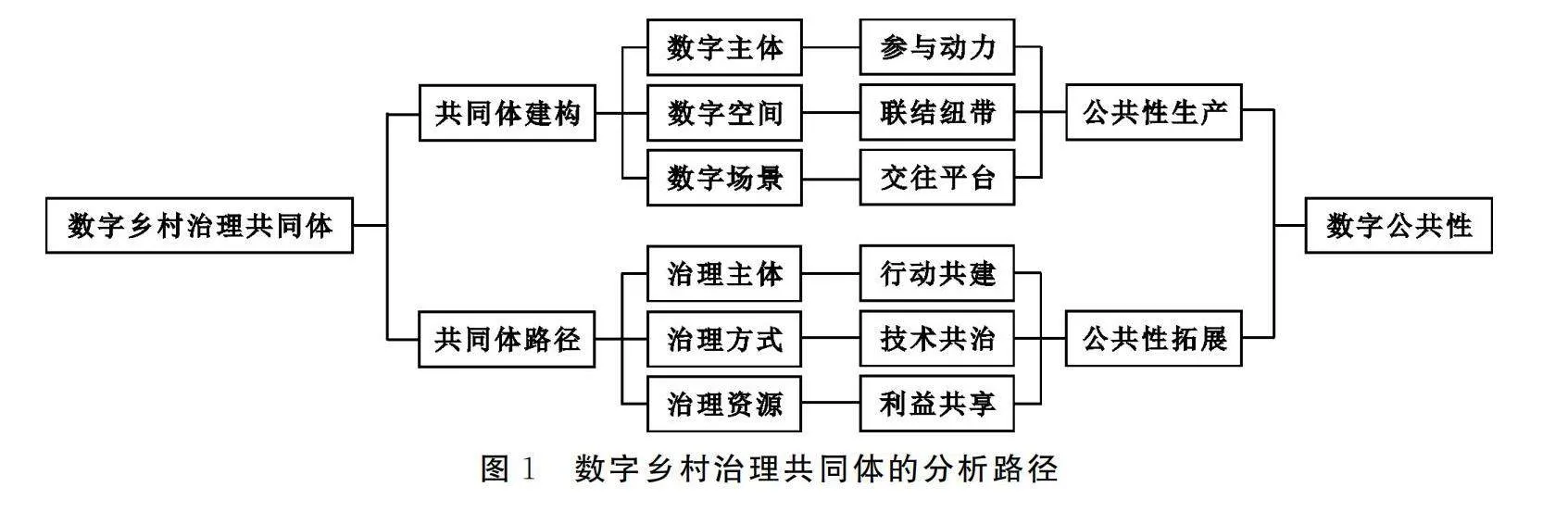

数字公共性的外在表现形式是基于公共性内涵所呈现的数字化特征。共同体拥有联结社会关系的特征,公共交往是共同体成员的关系形式。数字公共性是通过数字参与和数字交往整合公共利益和协商公共议题,促成具有高度认同价值的集体行动。因此,数字乡村治理共同体的公共交往具有数字化特征,通过数字交往加深共同体成员的情感和价值,拓展村庄公共性。具体的分析路径见图1。

三、数字公共性生产:数字乡村治理共同体的建构逻辑

共同体的主体、纽带和地域是乡村治理共同体的有机组成部分,也是数字乡村治理共同体的内在机理和特征形式。因此,数字乡村治理共同体的建构逻辑主要是通过培育数字主体的参与理念、构建数字空间的联结纽带、搭建数字场景的交往平台,实现数字公共性生产。

(一)数字主体:培育数字参与理念

随着城乡流动加剧,乡村社会的空心化、空巢化和老龄化的结构困境凸显,村民与村庄的利益关联弱化,村级组织的动员能力减弱。村民参与村庄公共活动的积极性不高,乡村治理中的村民主体性难以有效发挥和体现,许多村民存在“事不关己,高高挂起”的参与心态。这样的乡村治理社会基础使村民自治难以发挥应有的制度功能。目前,在数字乡村发展战略背景下,村民参与数字乡村治理的主体性发挥将直接关系“数字下乡”的实际效果。因此,构建数字乡村治理共同体的关键措施是吸引村民参与村庄公共活动和治理过程,培育村民数字参与理念,增强数字治理主体意识。

数字技术赋能村民公共参与的手段和过程,推动村民公共参与的数字化形式。具体而言,村级组织通过运用数字技术,拓展村民参与村庄公共活动渠道。在外离乡村民可以通过“网络直播”“微信视频”等数字参与形式,跨越地域时空限制,实现不同地域的公共参与。例如,通过QQ群、微信群、抖音、快手等数字平台载体,广泛开展“最美家庭”“好婆婆、好儿媳”等评选活动,利用数字平台的匿名投票功能,激发村民参与村庄事务的积极性。同时,数字技术提高了村民参与村庄集体活动的意愿。目前,村民外出流动性增强,在外村民参与村庄集体活动意愿不强。对此,村庄重大事项商讨和村民代表大会可以采用“线上会议+线下会议”的形式,使在外村民可以远程同步参与村庄集体活动。浙江省象山县通过数字乡村治理综合平台,建设“村民说事”系统,“村民说事”系统包括视频会议、线上投票、电子纪要等不同功能场景,“村民说事”系统能够对村庄不同议题进行详细介绍,具有议题赞成、反对和弃权的投票功能。在“村民说事”系统中,村民可以线上表达意见,将线上议事与线下讨论相结合,有效制定村规民约、红白喜事章程等。

(二)数字空间:构建数字联结纽带

社会关联是公共性特征的重要体现,它反映了社会关系的联结形式。村庄共同体的核心是联结纽带。传统乡村社会是以血缘、地缘、亲缘等形式为主的联结纽带,依此费孝通提出熟人社会“差序格局”的社会结构并且指出传统村庄公共交往是以地域空间相邻、血缘关系亲近为基础的由内及外的交往范围。在数字时代,数字空间通过“线上在场”的互动形式,开拓村民线上公共活动,改善村民因线下时空条件限制带来的关系疏离,增进村民间的交往关系,推动村民的数字公共交往。数字技术突破了以往乡村社会边界,建构“线上在场”的社会关系,这种社会关系的联结性更强,能够及时进行公共交往。同时,数字技术扩大了村民的社会交往范围、交往对象、交往领域,从而产生新的社会关系网络和集体认同[20]。

数字空间具有开放性、匿名性和去中心化的特征,消解了现实身份背后的社会资本、权力资源等影响,不同主体可以获得平等交往话语权。数字身份的匿名性及“不在场”的线上互动便利性,使村民可以不受地域限制,随时随地在数字媒介上进行观点交流和生活分享,促使村民发表观点和意见。换言之,数字媒介所带来的“不在场”线上互动,改变了传统公共交往形式,使得村民的公共交往更加便利。

在数字空间中,村民通过QQ、微博、微信等数字媒介可以自由交流和沟通,积极参与村庄公共事务和集体活动,并对村庄不同议题公开发表意见和建议,提高了村民公共参与意识。在村庄公共议题的讨论过程中,形成公共舆论氛围,促使村民达成一致意见和集体行动。同时,对村庄公共议题的关注和讨论,有助于明晰村庄公共性的内在价值取向,增强村民集体身份认同,发挥规范村民行为、监督治理行动、维持乡土秩序的有效作用[21]。此外,在数字交往过程中,村民可以在村庄数字平台上自由发表意见,一些抽象化和虚拟化的图标或符号往往成为村民谈论的公共议题。简言之,村民围绕村庄议题进行线上交流和互动的活动使村庄公共利益和情感价值得到村民的共同关注,推动村庄公共利益的重新整合。

(三)数字场景:搭建数字交往平台

数字乡村建设改变乡村治理场景,数字技术为乡村生活主体提供了虚拟化的数字场景。虚拟化的数字场景可以为乡村治理提供数字平台支持,通过数字平台提高乡村治理的参与度。公共空间是村庄共同体的载体,也是村庄公共性呈现的场域。虚拟公共空间是数字场景的空间体现。不同于传统实体公共空间,数字场景可以发挥数字交往的功能与作用,不受实体公共空间制约。换言之,数字场景不以实体公共空间为主要载体,而是以数字空间作为公共交往场景。数字交往场景突破了传统公共交往的地域限制,摆脱了实体公共空间对交往活动的局限,“脱嵌”式的交往场景成为村庄公共交往的新载体,各类数字直播间、视频网络平台在数字网络中建构出多元化的数字场景[22]。

传统公共交往场景是实体性的空间形式,一旦缺乏实体公共空间的载体,村民公共交往就难以有效开展。数字交往场景将不同地域的村民重新聚集,村民在基于数字媒介打造的虚拟公共空间中进行人际沟通、情感交流、信息传播、事务讨论等,营造村庄公共交往氛围,唤醒村庄生活记忆[23]。例如,村庄微信群中转发生活图片或视频,引发村民们的情绪共鸣和广泛讨论。村庄微信群营造了虚拟公共空间,能够弥补实体公共空间的不足,村民在微信群中对不同内容发表意见和看法,实现自由、开放的交往情境。同时,村民可以自由进入数字交往场景,参与数字场景中的各项公共活动,搭建起公共交往的数字平台。数字交往场景具有低门槛的特征,例如,村级组织针对相关议题开设腾讯会议,村民凭借会议号进入虚拟会议室进行议题讨论。数字交往场景减少了村民的公共交往成本,提高了公共交往频率,扩展了社会关系网络。

此外,数字技术运用带来的数字生活场景升级,使村民可以拥有新的生活方式和数字体验。而数字乡村的“全景场域式”治理,推动传统乡村治理的实体场景转变为虚拟化的数字场景。例如,安徽省长丰县M村建设水塘安全智能监测系统,通过布设智能摄像头等防溺水应急设备设施,对水域周围进行自动监测和预警,及时劝阻儿童进入危险水域;建设改厕智能管控系统,实现改厕信息、位置、使用情况信息化,服务可监督、可追溯,村民厕所报修智能化;建设垃圾桶智能监测系统,覆盖村庄主要垃圾堆放点,对垃圾桶满溢状况进行自动监测,具有垃圾自动催运功能,提升垃圾清运效率,改善美丽乡村环境。

四、数字公共性拓展:数字乡村治理共同体的优化路径

数字乡村治理共同体以数字化为结构特征,实现共建、共治和共享的高质量数字乡村建设。一是治理主体的行动共建,即数字赋予乡村治理主体行动共建的权利,增强乡村治理的数字化参与能力;二是治理方式的主体共治,即数字赋能乡村治理主体的手段方式;三是治理资源的利益共享,通过数字乡村建设的利益共享机制,形成数字支持与情感关联。

(一)数字赋权:治理主体的行动共建

数字乡村治理共同体融合了乡村治理的不同主体,通过数字技术调动乡村各个主体的治理积极性,发挥多元主体的治理优势,共同参与数字乡村建设,从而构建基层政府、村级组织、村民等多元主体的乡村治理共同体。中办、国办印发的《关于加强和改进乡村治理的指导意见》指出“建立以基层党组织为领导、村民自治组织和村务监督组织为基础、集体经济组织和农民合作组织为纽带、其他经济社会组织为补充的村级组织体系”。数字乡村治理不仅要发挥基层党组织、村级组织的引领带动作用,而且要积极吸纳村庄有威望的老党员、新乡贤、宗族长辈等人员参与数字乡村治理,建设具有包容性的数字乡村治理共同体。

一方面,数字乡村治理运用数字技术畅通自上而下与自下而上的双重治理渠道,改变以往垂直化治理结构,推进协同化和扁平化的治理结构,有助于实现多元主体共治的乡村治理共同体。村民利用数字治理平台,及时了解和参与村庄公共事务,强化村民在数字乡村治理过程中的主体意识。例如,浙江省安吉县D村依托村级文明实践站和村庄微信公众号,建立数字积分兑换超市,村庄微信公众号创建“问题反映”“任务奖励”“积分兑换”等功能。“问题上报”是村民随手拍照和说明相关问题,并上传至村级智慧管理系统。在村级智慧管理系统后台,村干部根据反映问题的及时性和准确性进行分数赋值,分数标准由村民代表大会商议和公布。“积分兑换”是村民使用数字积分兑换日常生活用品。数字积分制利用数字化的技术手段,调动了村民参与乡村治理的积极性,增强了数字乡村治理的群众基础。同时,数字化与积分制相结合,扩大了积分制的使用范围,使得积分制的治理效果更加明显。

另一方面,数字技术增强乡村不同主体的行动共建能力,推动乡村治理过程公开透明,实施村务公开信息化,村民可以及时知晓村庄发展情况,提高村级综合服务信息化水平。江苏省昆山市基于农村综合信息服务平台建立“网上村委会”。“网上村委会”包括党务公开、村务公开、政务公开、财务公开、服务公开等内容,同时还将履职清单、村盖章事项名录等列出,这些清单名录方便村民及时了解和监督村庄发展事务。此外,各个村庄拥有微信公众号,村民通过微信公众号的“走进乡村”“阳光村务”“智慧服务”等功能,便捷办理生活事务。村庄微信公众号的数字惠民服务既方便了村民日常生活,又优化了乡村治理流程。

(二)数字赋能:治理方式的技术共治

奥斯特罗姆的多中心治理理论,强调治理应摒除单一主体的治理缺陷,发展政府、市场、社会等不同力量参与的多元主体共治格局[24]。数字赋能有助于乡村不同主体参与乡村治理过程,进而实现乡村治理的主体共治目标。进一步而言,数字乡村治理以数字技术发挥各个主体的治理角色和功能,推动不同主体共同参与数字乡村治理,实现多元主体协同和互联互通的共同体格局。这体现在数字技术可以为基层政府、村级组织、村民等主体参与乡村治理进行技术赋能。基层政府利用线上App、微信公众号和小程序等各种形式的数字平台,一方面宣传党和国家最新的政策法规,使村民了解国家发展的各项动态,另一方面运用数字信息收集平台快速掌握村民的生活需求和治理诉求,从而提供精准化的便民惠民服务。同时,村级组织通过数字技术的运用,实现“下沉式”的主体转变,改变以往乡村治理的“悬浮化”状态。

在数字乡村治理过程中,构建自治、法治、德治、智治的“四治融合”乡村协同治理体系,其中“智治”主要是依靠数字技术的治理手段,提升乡村治理数字化水平。例如,江苏省张家港市L村的“村级事务管理平台”,该平台由多个视频屏幕组成,通过地理信息技术和互联网技术,重塑乡村治理方式;凭借“村级事务管理平台”的“可视化”管理方式[25],及时处理村庄突发事件。此外,数字乡村治理将数字技术与网格化治理相结合,网格员将村民信息录入网格管理系统,网格管理系统直观监测村民家庭信息,对村民的家庭风险提前预警。村民在数字平台上申报个人办理事项,网格员可以通过数字平台及时处理办结;涉及村庄事项或个人重大事项则由数字平台提交村党支部书记进行分类处理。

(三)数字赋利:治理资源的利益共享

数字乡村治理不仅是以数字技术作为手段方式,从技术层面改变村民生产生活方式,而是将不同主体凝聚在一起,通过利益联结的形式深度捆绑不同主体,共同享有数字乡村建设成果[26]。利益联结是以利益构建村集体与村民的利益关系,激发村民参与村庄公共事务的积极性,增强村民自我组织能力。“数字草莓”是安徽省长丰县数字农业的发展典型,当地政府与相关科研院所共同研发生产“数字草莓”,利用数字化的生产方式提高草莓种植收入。将“数字草莓”的“超高垄栽培技术”向周边村民进行技术推广,通过雾化设备、光电设备等数字化种植技术,降低村民草莓种植成本,提高村民草莓种植收入。数字乡村建设以利益激励发挥关联作用,带动村民参与村庄公共活动和集体事务,进而形成基于利益关联的数字乡村治理共同体。

“数字弱势群体”主要是由于主体数字能力差异,导致运用数字技术能力和享受数字成果能力弱于其他群体的社会群体[27]。在乡村社会中,“数字弱势群体”是数字技能运用较差的老年人以及身体残障等群体。因此,数字乡村治理应以数字技术融合不同主体,合理分配治理资源,保障“数字弱势群体”享有数字发展成果的权利,从而缩小不同主体的“数字鸿沟”。例如,根据农村老年人的身心状况和群体特征,设计适合老年人操作习惯的手机App、小程序等。同时,在数字乡村建设实践中,通过各种形式的宣传推广和数字技能培训,让“数字弱势群体”逐渐认同数字技术的作用和功能,增强运用数字技术的能力。例如,村级组织开展留守群体的“电商培训”,通过农副产品的“淘宝平台销售”和“网络直播带货”等形式,利用互联网平台建设农副产品的网络销售渠道,大幅度减少销售中间成本,帮助留守群体提高农副产品销售收入。

五、结 语

数字赋能乡村治理,推进乡村治理数字化转向,有助于实现乡村“治理有效”。乡村治理共同体是乡村社会的结构形态,数字技术嵌入乡村治理过程推动构建数字乡村治理共同体。数字乡村治理共同体不同于传统村庄共同体,数字空间的联结纽带也不同于传统血缘、地缘、亲缘等共同体纽带。数字乡村治理共同体具有数字公共性,它是以数字联结的形式,将分散于不同地域的村民聚集在数字空间进行数字交往,所以数字乡村治理共同体拥有跨越地域时空限制、“线上在场”社会关系和公共议题符号化等数字特征。数字乡村治理共同体通过数字主体参与、数字空间联结、数字场景平台,实现数字公共性生产。数字乡村治理共同体从数字赋权、数字赋能、数字赋利三个方面,推动治理主体的行动共建、治理方式的技术共治、治理资源的利益共享,建设“人人有责、人人尽责、人人享有”的新型乡村治理共同体。

构建数字乡村治理共同体是实现数字乡村高质量发展的重要内容。在推进数字乡村建设进程中,不仅要有自上而下的国家视角,而且还应重视自下而上的基层诉求。第一,数字乡村建设中要考虑各种数字智慧管理系统的实际使用人员的操作情况,以基层工作的具体使用情况作为数字智慧管理系统设计与改造的前提,提高数字智慧管理系统的使用效率。第二,数字乡村建设中要尊重基层干部和基层群众的主体地位,发挥村民自治的制度功能,广泛倾听基层群众对数字乡村建设的真实想法和治理需求,发挥乡村不同主体的自我价值,推进人民满意的数字乡村建设。第三,数字乡村建设要关注乡村不同群体的数字素养,针对不同群体因地制宜地实施数字关怀行动,缩小不同群体的“数字鸿沟”,建设融合多元主体的数字乡村治理共同体。

参考文献:

[1] 向良云.资源依赖、关系结构与治理策略:乡村治理共同体形态——基于鄂西南典型乡村的调查研究[J].公共管理学报,2023(03):131-141.

[2] 卢福营.乡村振兴背景下的村庄治理共同体重构[J].社会科学,2022(06):146-153.

[3] 胡卫卫,李一凡,豆书龙.乡村韧性治理共同体的建构逻辑与运行机制[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2022,22(06): 59-67.

[4] 王飞,孙建国.村级公共治理与村级治理共同体——转型期中国乡村公共性危机及治理转向[J].湖北社会科学,2023(06):47-56.

[5] 刘箴.乡村治理共同体的变迁与重塑——以H省L市“屋场会”为例[J].湖湘论坛,2021(03):106-119.

[6] 毛一敬.构建乡村治理共同体:村级治理的优化路径[J].华中科技大学学报(社会科学版),2021(04):56-63.

[7] 陈荣卓,车一頔.利益聚合与行动协同:新时代乡村治理共同体何以建构?——来自武汉市星光村的经验观察[J].中国行政管理,2022(10): 65-73.

[8] 邬家峰.乡村治理共同体的网络化重构与乡村治理的数字化转型[J].江苏社会科学,2022(03):81-89.

[9] 胡卫卫,卢玥宁.数字乡村治理共同体的生成机理与运作逻辑研究——基于“中国大棚第一村”数字乡村建设的实证考察[J].公共管理学报,2023(01):133-143.

[10] 郑永兰,周其鑫.数字乡村治理共同体:理论图景、实践探索与推进策略[J].湖南社会科学,2022(04):71-79.

[11] 斐迪南·滕尼斯.共同体与社会[M].林荣远,译.北京:商务印书馆,1999:78.

[12] 齐格蒙特·鲍曼.流动的现代性[M].欧阳景根,译.北京:中国人民大学出版社,2018:5.

[13] 郭明.虚拟型熟人社会:一个新乡村社会形态[J].探索与争鸣,2022(02):95-105.

[14] 孙薇薇,景军.乡村共同体重构与老年心理健康——农村老年心理干预的中国方案[J].社会学研究,2020(05):1-24.

[15] 曹军锋.乡村振兴与村落共同体重建[J].甘肃社会科学,2020(01):68-74.

[16] 董运生.网络秩序的建构:共同体与公共性[J].中共中央党校学报,2015(04):39-43.

[17] 吴方彦,吴丹丹.激活公共性:社会治理共同体何以可能?——基于H市M区“参与式预算”改革的案例分析[J].海南大学学报(人文社会科学版),2023(01):87-98.

[18] 李蔚.公共性:概念辨析、理论演进与研究进展[J].上海行政学院学报,2023(02):75-85.

[19] 丁波.乡村文化治理的公共性建构:一个分析框架[J].暨南学报(哲学社会科学版),2023(07):69-78.

[20] 尹瑶,刘京雨.数字技术如何改变乡村——基于5省10村调研的分析[J].中国农业大学学报(社会科学版),2023(02):101-117.

[21] 吴振其,郭诚诚.从高音喇叭到低声微信群:乡村公共性再生产与社会治理转型——基于一个华北村庄的田野调查[J].中国农村观察,2023(02):34-52.

[22] 郭倩倩.数字化交往空间的公共性困境及提升策略[J].中国特色社会主义研究,2022(04):80-87.

[23] 郭明.虚拟型公共空间与乡村共同体再造[J].华南农业大学学报(社会科学版),2019(06):130-138.

[24] 埃莉诺·奥斯特罗姆.公共事物的治理之道:集体行动制度的演进[M].余逊达,陈旭东,译.上海:上海译文出版社,2012:213.

[25] 张兆曙.参与困境、场景升级与数字乡村的全景治理——对湖州市“数字乡村一张图”治理平台的案例研究[J].浙江学刊,2022(05):88-99.

[26] 赵祥云,赵晓峰,褚庆宜.数字乡村治理的实践困境及其生成机制——基于宁波H村的案例研究[J].贵州师范大学学报(社会科学版),2024(03):32-41.

[27] 高一飞.智慧社会中的“数字弱势群体”权利保障[J].江海学刊,2019(05):163-169.

Digital Publicity:Construction Logic and Path Optimization of Digital Village Governance Community

DING Bo

(School of Sociology and Political Science,Anhui University,Hefei 230039,China)

Abstract:Digital village construction is a strategic direction to promote the rural revitalization strategy and an important measure to achieve effective rural governance.The construction of digital countryside is embedded in the rural society with digital technology,changes the structural characteristics and governance mode of rural society,reconstructs the rural governance community,and forms a digital rural governance community with the characteristics of digital publicity.With the construction logic of digital subject,digital space and digital scene,the digital village governance community cultivates the concept of digital participation,builds digital connection links,and builds digital communication platforms to realize digital public production.The digital rural governance community promotes the digital empowerment and digital benefits of rural governance through the joint construction of governance subjects,the technology co-governance of governance methods,and the benefit sharing of governance resources,which helps to build a digital village governance community where everyone has his responsibilities,fulfills his duties,and shares the benefits.

Keywords:digital village construction;digital publicity;rural governance;digital village governance community

(责任编辑:马欣荣)