可通约性——范式视域下中西医科学哲学分析

2025-01-10刘蓉陈楚淘

摘 要:根据美国哲学家托马斯·库恩有关范式和科学革命的理论,中医与西医之间内蕴的符号系统与价值标准完全不同,属于相互竞争的两个不同“范式”,库恩认为不同范式之间存在着“不可通约性”,在科学革命的过程中新出现的理论会推翻和取代旧理论。文章从真理一元性和多样性的理论观点出发,认为对于同一研究对象的真理性认识只有一个,但真理的表现形式具有多样性。中西医是对于人类健康和疾病认识的不同呈现,研究对象的同一性奠定了中西医可通约的理论基础。另一方面,我国在探索中西医结合课程设置和专业人才培养的过程中取得的丰硕成果,也从实践中证实了中西医之间存在显著的可通约性。

关键词:中西医结合;可通约性;范式

中图分类号:H083;R2-031" DOI:10.12339/j.issn.1673-8578.2025.01.008

Commensurability: An Analysis of Philosophy of Chinese and Western Science from the Perspective of Paradigm//LIU Rong, CHEN Chutao

Abstract:According to the theory of paradigms and scientific revolutions by American philosopher Thomas Kuhn, the intrinsic symbolic systems and value standards of traditional Chinese medicine (TCM) and Western medicine are completely different, representing two competing “paradigms”. Kuhn argues that there is “incommensurability” between different paradigms, where in the process of scientific revolutions, new theories overthrow and replace old ones. From the theoretical perspective of the unity and diversity of truth, while there is only one truthful understanding of a particular research object, the manifestations of truth can be diverse. Traditional Chinese and Western medicine are different expressions of the understanding of human health and diseases. The identical nature of the research objects lays the theoretical foundation for the commensurability of TCM and Western medicine. Furthermore, the fruitful achievements achieved by China in the process of exploring the curriculum and professional personnel training for the integration of Chinese and Western medicine have also confirmed in practice that there is a significant commensurability between TCM and Western medicine.

Keywords: integration of traditional Chinese medicine and western medicine;commensurability;paradigm

收稿日期:2024-11-05" 修回日期:2024-12-03

基金项目:湖南省教育厅重点项目“具有新质生产力的中医药院校本科人才培养路径探索与实践”(202401000797);湖南省教育科学“十四五”规划课题“‘高校金师’评价体系建构研究——基于第四代评价理论视角”(XJK23AGD008)

作者简介:刘蓉(1997—),女,硕士,湖南中医药大学教师发展与评估建设处科员,研究方向为课程与教学论。*通讯作者:陈楚淘(1977—),男,博士,教授,博士研究生导师,湖南中医药大学教务处处长,北京大学教育学院优秀访问学者,研究方向为中医学、高等教育、医学教育与医学边缘学科等。通信方式:doctor_cct@hnucm.edu.cn。

0 引言

“通约”这一术语,其起源可追溯至数学领域内分数进行加减运算时所涉及的“通分”与“约分”,学术界引申其意,解释为:如果两种事物关系属性或本质相同便称“两者可以通约”,如果不相同便称“两者不可通约”[1]。关于范式,库恩在《科学革命的结构》(第四版)中讲道:“我选择这个术语,意欲提示出某些实际科学实践的公认范例——它们包括定律、理论、应用和仪器在一起为特定的连贯的科学研究的传统提供模型。”[2] 一门成熟的科学通常由一种范式支配和制定合法工作标准,并由该种范式协调指导在该范式内工作的常规科学家进行“解决难题”活动。

当代另一位极具影响力的科学哲学家保罗·费耶阿本德提出:世界上有很多有价值的医学知识,但是他们却被西方科学医学界所蔑视,这其中就包括中医,“对社会问题的理智性解决,我反对的理由是他们从一个狭窄的文化背景出发,认为它具有普遍有效的,并把这种权利运用于其他领域。”[3]

显然,在不同文化背景中诞生的中医和西医有着完全不同的符号系统与价值标准,属于两种不同的“范式”。传统的中国医学与外来的西方近代医学的结合过程中遇到的困难比设想中难许多,以至于这两种医学的交流汇通一直以来饱受争议。然而,科学中的进步并不是通往单一真理的简单直线,而是追求更合适的世界观念及与世界更和谐的互动。库恩指出科学革命首先是具有一个范式和致力于解谜的常规科学,随后出现严重的反常引发危机,最后由于新范式的诞生使得危机得以平息。在科学革命的显著范例中,每一次革命都迫使科学共同体抛弃一种盛极一时的科学理论,而赞成另一种与之不相容的理论[2]。

本文认为,中西医的碰撞并不是一种典型的科学革命,不是两种完全不相容的理论——一方将另一方取代的问题,这两种不同范式的医学存在着可通约性。本文尝试从真理元性论的哲学分析,通过中西医课程设置、人才培养的实践成果双向探讨中西医科学的可通约性。

1 真理元性论中西医科学可通约性

哲学真理论中一个重要的问题是关于真理是一元还是多元的讨论,对此问题的回答分化出真理一元论和多元论两种真理观。马克思主义哲学认识论认为真理理论实质上是一元论[4]。即对待一个特定事物只有一个真理性认识。同时马克思主义真理观也承认真理具有多样性,即承认同时存在多种科学模式和理论从不同方面和层次表述同一真理,认为真理的表现形式具有多样性,比如用不同的语言、逻辑、范畴体系等呈现真理。然而,真理的多样性并不等于真理的多元性。库恩基于“范式的不可比拟性”宣扬真理多元论,认为研究同一客观对象会出现的不同理论范式,由于持不同范式的“科学共同体”之间的世界图景不同,真理便是多元的。这种观点把真理认作为主观随意的东西,体现的是唯心主义真理观。从真理一元论出发,真理只有一个,对同一对象的真理认识将统一为一个理论体系[5]。显然,中医和西医的结合符合真理一元论的观点。

首先,中医和西医的研究对象具有同一性。科学体系中科学的划分标准是研究对象的不同,相同研究对象分为一类科学。中医与西医都以人的健康和疾病为研究对象,根本目的都是为了防治疾病、服务于人民群众的健康事业。因此,中西医同属于医学这门大科学体系中,两者是基于不同的文化背景、认识方法、诊疗手段而发展成了不同的理论体系,两者间的差异是医学学科内部的两个学派的差异,不是学科间的差异,更不是两门不同的医学。中医和西医研究对象的同一性是两者之间的交汇点,根本目的的一致性使两者之间会产生共鸣,这就决定了中西医在发展过程中必然会相互融合,决定了中西医之间本质上具有可通约性。

其次,对同一客观对象的真理认识会逐渐走向统一。中西医间的差异多是因为中西医学家在不同思想的指导下从不同角度、层次对同一现象或规律得出不同认识。根据真理一元论的观点,对于同一现象规律的真理性认识只有一个。因此只要中西医所反映的是同一现象或规律,它们之间就具有可通约性。这种通约性的实质就是不同理论所反映的是同一个现象或规律[6]。通过不断地实践、认识,深化对此现象或规律的认知和了解,使其充分发展并完备,最后认识一定会统一,归纳进一个理论或者理论体系。

2 课程设置角度论中西医科学可通约性

在我国,中医医学的基础教育历史深远。唐代设立的太医署被称为世界上最早的医科学校,已设置了较为完备的教育行政管理、学制、课程设置、考核等,实现了最早的医学分科,各科均有详细且具针对性的课程设置。之后,历朝历代的医学基础大体相承,只是在课程设置上有些差异。直至清末,中国大门被强制打开,西方医学的强势介入给本土的中医医学教育带来了强大冲击,也在碰撞中产生了深远影响,开创了我国医学教育界中西医并存的局面。光绪末年官办的中医药院校增设西医课程是中西医同时授课的真正开始,1898年京师大学堂的课程设置就有中西医两科兼授。与此同时,中国民间也在不断探索中西医教育的新形态,涌现了许多新的民间教育机构。其中著名的有:陈日行创办的江西医学堂,被称为中西医汇通并存的典型,其办学理念和课程设置都贯彻中西汇通的思想。丁甘仁认为学生可以兼通解剖补中医不足,支持中西医学融合,他创办的上海中医专门学校,课程同设中医课程与西医课程,被赞誉为“名医摇篮”。承淡安秉承“洋为中用”的思想,创办的中国针灸医学专门学校分类三科班级,其中训练班开设了针灸课程,同时还设有西医的消毒学等课程,本科班的课程也划分了中医类课程、西医类课程等。总之,中国近代中医药院校教育受当时社会背景的影响,形成的最典型特点就是兼授中医与西医,在课程设置中也充分体现了中西医融汇特色[7]。

新中国成立后,我国的医学教育随着时代的快速发展也在急速发展。中医和西医两个截然不同的医学体系的存在和中西医学教育问题是我国医学界教育者研究的焦点问题和重点难题,主要争论点在于中医类院校在培养中医专业人才的过程中是否需要进行西医课程的培训以及西医课程在课程设置中的占比。中医院校作为中西医教育的主要承担者,在经过数十年的教学实践后形成了较为统一的观点:认为中医药院校开设西医课程是必要且必需的。教育部同样重视并倡导在西医院校中引入中医学课程,旨在将其打造为我国医学教育体系的鲜明特色。2018年1月,教育部颁布《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,在临床医学类、公共卫生与预防医学类、护理学类等专业中均明确规定了学生需掌握中医学的基本特点,了解中医学诊疗的基本原则。此外,还积极推动开设中医学类的必修与选修课程,以进一步强化西医专业学生的中医教育基础。

3 人才培养角度论中西医科学可通约性

在“中医、西医、中西医结合并重”医学方针的指导下,以及几十年来中西医结合课程的培养下,我国的医学教育培养了一大批高素质的中西医结合人才,产出了众多优秀成果。

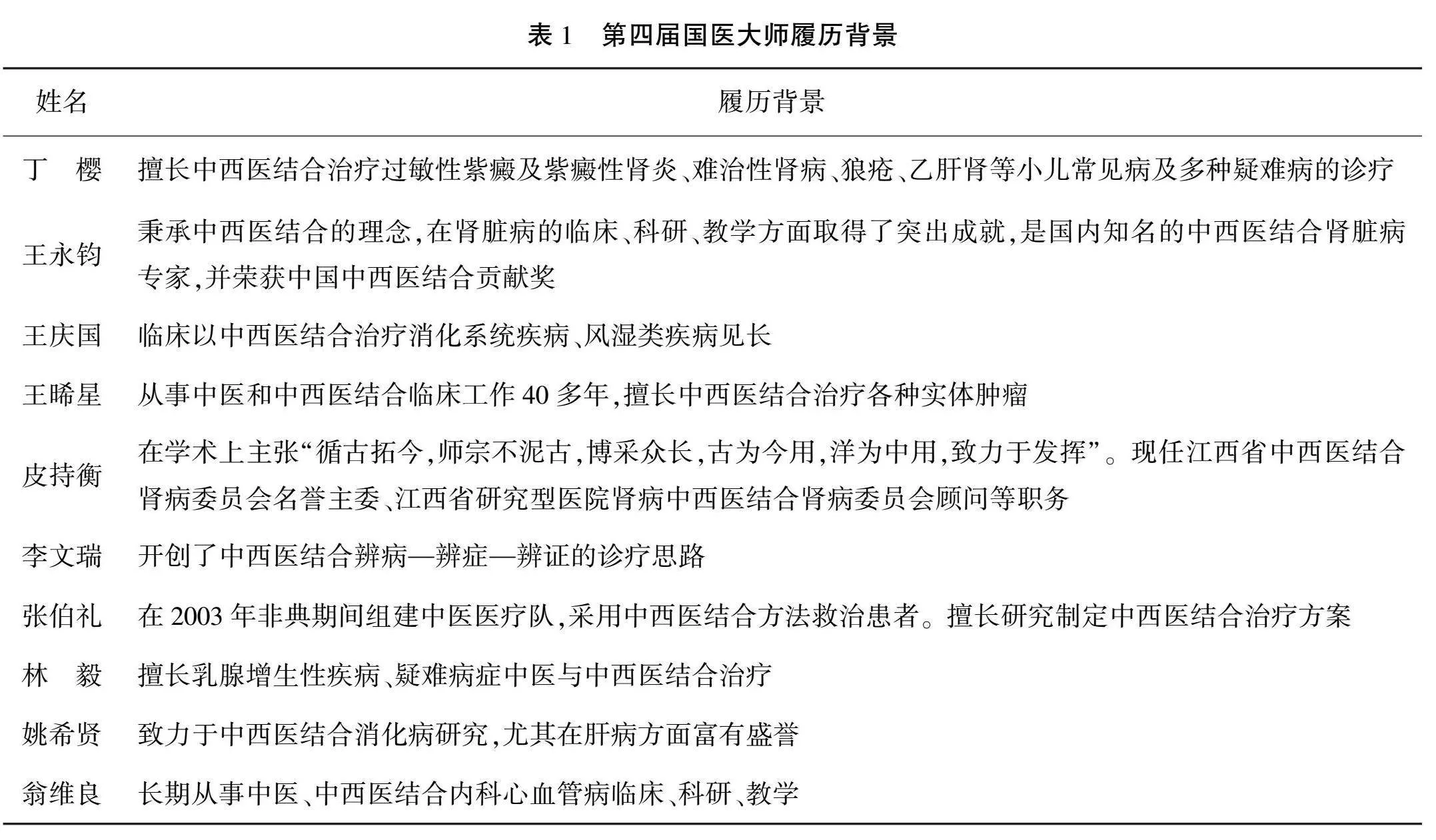

2009年我国首次举办“国医大师”表彰座谈会,至今已经评选了四届共120名国医大师,这是对从事中医药行业的人员的最高荣誉。在深究百名国医大师的履历背景后,发现绝大多数国医大师擅长采用中西医结合治疗,在中西医结合领域颇有建树。以2022年2月公布的最新一届国医大师为例(如表1),大部分医者都在精通中医基本理论的基础上,融合西医知识,采用中西医结合方式在某个医学领域进行研究甚至做出突破性贡献。

中西医结合应用于临床已有六十多年的历史,其在临床治疗中独特的疗效历程、卓有成效的治疗方药证明了中西医结合医学存在的必要性与必然性。中西医两种医学在坚持本身范式的同时,汲取另一种不同范式医学的养分而获得新的启发和灵感,取得了很多瞩目成就。例如,屠呦呦受《肘后备急方》启发创新提炼方法,按西药的开发标准和程序从传统中药青蒿中提取青蒿素解决世界抗疟难题,获得诺贝尔奖,树立中西医结合科研典范;陈可冀院士穷尽一生从事冠心病的中西医结合防治研究,被尊称为中国中西医结合事业的开拓者和奠基人;吴咸中院士创造性地开展中西医结合治疗急腹症临床和基础研究,提出“疑难危重急腹症”新概念解现代西医未解之难题等[8]。这些举世瞩目的成就无不证明中西医结合具有强大力量,在中西医结合培养下的高素质、专业化的中西医结合人才也是推动中西医结合创新研究、促进中西医长远发展的主要力量。

实际上,科学范式理论中所讲的“不可通约性”并不意味着这些理论之间完全没有共同和可重叠的东西,而只是意指构成一种理论的要素不能被无限地还原到另一种理论中去[9]。在当前信息快速交互、科技急速发展的时代,中西医任何一种医学想要独立发展都是有悖于历史发展规律的。从1956年毛泽东主席提出“把中医中药的知识和西医西药的知识结合起来创造中国统一的新医学、新药学”起,中西医结合便成为中国卫生事业的特色亮点之一。经过六十多年的实践探索,从中西医的课程设置、人才培养结果以及在真理一元论的支持下可以看出中医和西医之间存在显著的可通约性,从而也证实中西医结合不是强硬的政治要求,也不是空喊的标语口号,而是一个严肃且极具研究价值的科学命题。我们当下所倡导的中西医结合是在辩证统一的基础上进行的结合,不是简单的一方取代或包容甚至直接统一另一方,而是承认和正视中西医之间的矛盾和差异,在两种医学既对立又统一的矛盾运动中,吸取对方长处,弥补自身短处,通过互济互补达到和谐统一,融合到更高级的形态当中,助力中医药真正踏入高质量发展的新阶段,更好地为人类的健康事业和世界医学发展做出中国贡献。

参考文献

[1] 韩金祥.论中医理论与量子理论科学哲学观的可通约性[J].南京中医药大学学报(社会科学版),2011(3):160-164.

[2] [美]托马斯·库恩.科学革命的结构[M].金吾仑,胡新和,译,北京:北京大学出版社,2012.

[3] FEYERABEND P. Farewell to Reason[M].London:Verso/NewLeft Books,1987:305.

[4] 肖中舟.关于正确理解马克思主义真理一元论的思考[J].武汉大学学报(社会科学版),1991(6):36-42.

[5] 马艳春.中西医结合刍议[J].中医药信息,2008(2):6-7.

[6] 张玉清.中西医理不可通约之反思[J].医学与哲学(人文社会医学版),2007(12):60-61.

[7] 黄海鹏,徐晓红.近代中医药院校课程设置的历史变迁及启示[J].医学与社会,2022(3):133-139.

[8] 陈士奎.中西医结合防治疑难病研究举世瞩目[J].疑难病杂志,2021(8):757-760.

[9] [德]黑格尔(HEGEL G W F).哲学科学全书纲要[M]. 薛华,译.上海:上海人民出版社,2002.