数字经济对城乡收入差距的影响机制与空间效应

2025-01-03徐维祥石柔刚周建平

[摘 要:数字经济正在逐步成为重塑中国城乡发展格局的关键力量。文章选取2011—2022年中国30个省份的样本数据,在克服内生性问题的基础上,实证分析数字经济对城乡收入差距的影响。研究发现:数字经济发展显著缩小了城乡收入差距,但这种缩减效应会受到经济发展水平的制约。异质性检验表明,较之东部地区,数字经济对西部地区城乡收入差距的影响更大。作用机制检验表明,城镇化建设和产业结构升级是数字经济影响城乡收入差距的两条重要机制。进一步研究发现,数字经济具有显著的空间溢出效应,能够对邻近地区的城乡收入差距产生积极影响。由此,研究提出固本强基、因势利导、融合创新、辐射发展的政策建议。

关键词:数字经济;城乡收入差距;城镇化建设;产业结构升级

中图分类号:F49;F124.7" " " 文献标识码:A " " 文章编号:1007-5097(2025)01-0084-11 ]

The Impact Mechanism and Spatial Effect of the Digital Economy

on Urban-Rural Income Gap

XU Weixiang a, b, SHI Rougang a, b, ZHOU Jianping a, b

(a. School of Economics; b. Institute for Industrial System Modernization,

Zhejiang University of Technology, Hangzhou 310023, China)

Abstract:The digital economy is gradually becoming a key force in reshaping the urban-rural development landscape of China. The article selects sample data from 30 provinces in China from 2011 to 2022 and empirically analyzes the impact of the digital economy on the urban-rural income gap on the basis of overcoming endogeneity issues. According to the research findings, the development of the digital economy significantly shrinks the urban-rural income gap. However, this shrinking effect is constrained by the level of economic development. Heterogeneity tests indicate that the impact of the digital economy on the urban-rural income gap is more significant in the western region compared to the eastern region. The mechanism examination indicates that urbanization and industrial structure upgrading are two important mechanisms through which the digital economy affects the urban-rural income gap. Further research reveals that the digital economy has significant spatial spillover effect, which can positively influence the urban-rural income gap in neighboring regions. Based on this research, policy recommendations are proposed, such as strengthening the foundation, adapting to the situation, integrating innovation, and radiating development.

Key words:digital economy; urban-rural income gap; urbanization; industrial structure upgrading

一、引言及文献回顾

数字经济以数据要素为核心,依托信息技术的深入应用与持续创新,打破了时空限制,实现了资源的优化配置和高效利用。在数字经济时代,城乡之间的信息交流更加便捷,市场联系愈发紧密,这为调节城乡收入差距提供了有利条件。党的二十大报告指出,城乡区域发展和收入分配差距仍然较大,强调应加快发展数字经济,着力推进城乡融合和区域协调发展,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

数字经济以其高创新性、强渗透性和广覆盖性的特征,正在逐步演变为影响城乡区域协调发展的重要因素。梳理相关文献发现,学界关于数字经济对城乡收入差距的影响趋势尚未达成共识。第一种观点认为,数字经济能够释放数字红利,不仅可以通过增加就业机会、促进农业产业升级、提升金融包容性等方式缩小城乡收入差距,还可以通过“涓滴效应”促进城乡收入差距收敛[1-2];第二种观点认为,不可忽视数字经济带来的数字鸿沟问题,“马太效应”的存在使得信息获取不均衡,技能获取不平等,从而加剧了城乡之间的收入差距[3]。此外,另有学者探究数字经济对城乡收入差距的非线性影响。有研究显示,互联网普及对城乡收入差距具有“倒U”型的作用趋势[4]。也有研究指出,数字经济可以通过创新创业水平对城乡收入差距产生“U”型影响[5]。

学界对于该议题尚未达成共识的原因可能在于:第一,研究视角不同,研究结论也不同。基于此,本文梳理了数字经济与城乡收入差距的现实背景。研究发现,忽略经济发展水平而探讨数字经济对城乡收入差距影响的研究是不充分的。因此,本文将深入探究数字经济对城乡收入差距的影响机制,旨在揭示其背后的作用规律。第二,现有文献在探讨数字经济对城乡收入差距的影响时,多侧重于理论分析或传统的回归方法,而忽视了经济变量之间的空间联动性。基于此,本文构建广义嵌套空间模型(GNS)以进一步揭示潜在的空间效应,为研究命题提供切实可行的治理策略。

相比已有文献,本文可能的边际贡献有两点:第一,在研究内容方面。从数字经济的就业效应、结构效应和创新效应出发,具体分析数字经济对城乡居民的收入水平、收入分配与收入机会的影响,并在此基础上识别并检验城镇化建设与产业结构升级的中介作用,以及数字经济在不同经济发展水平情况下对城乡收入差距的门槛效应,对已有研究进行有益补充。第二,在研究方法方面。鉴于区域之间的经济联动性以及数字经济所展现的空间特性,本文利用空间计量模型进一步检验空间溢出效应的存在,为改善城乡收入差距、实现城乡经济协调发展提供有力的理论支持和实践参考。

二、理论分析与研究假设

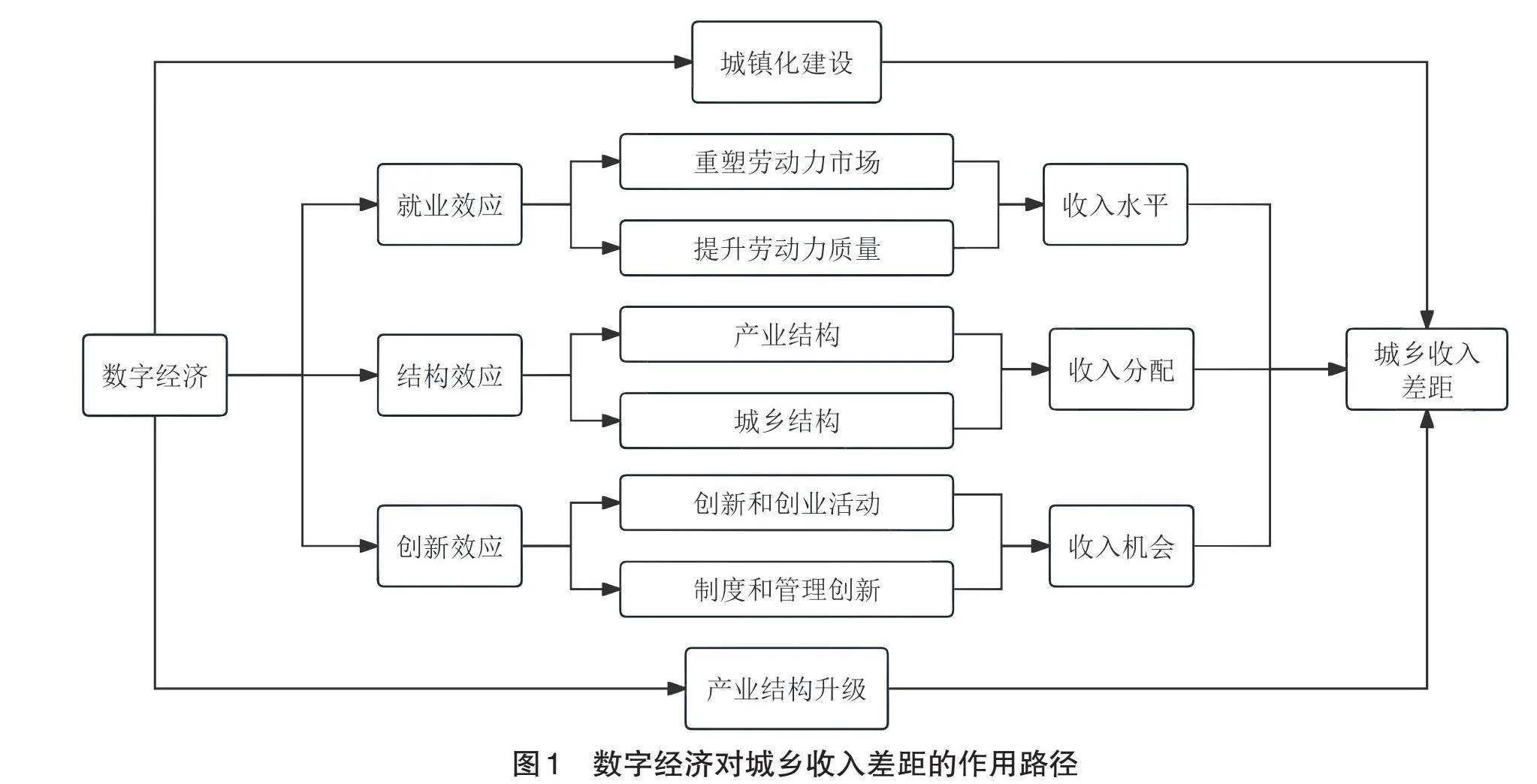

(一)数字经济对城乡收入差距的直接影响

城乡收入差距的变化情况是收入水平、收入分配以及收入机会等多个维度的综合体现。本文选择从就业效应、结构效应和创新效应三个方面出发,深入剖析数字经济对城乡收入差距的影响机制。

1. 就业效应

针对数字经济发展带来的就业效应,现有研究主要集中在两个方面:一是数字经济如何重塑劳动力市场并提升劳动力质量;二是探讨人工智能和工业智能化对中等技能劳动力的替代效应,以及由此引发的就业极化问题。具体而言,一方面,数字经济打破了地域限制,使得农村居民能够通过网络平台接触更广阔的就业信息,从而有更多机会选择适合自己的工作[6]。另一方面,随着数字经济的持续发展,技术密集型行业对数字化人才的需求日益增长,导致不同技能部门岗位的收入分配发生变化,从而加剧就业极化问题[7]。

2. 结构效应

针对数字经济发展带来的结构效应,核心在于数字经济如何重塑产业结构和城乡结构,进而间接影响城乡居民的收入分配结构。具体而言,其一,数字经济推动了传统农业向现代农业的转型升级,助力乡村地区逐步摆脱传统的农业生产方式,向现代化、多元化的产业结构转型[8]。在此基础上,数字经济进一步促进产业振兴,通过扩大乡村振兴示范工程、聚焦特色产业、农产品加工及新型服务业,数字经济有助于促进地区产业向服务化、高级化转型升级,以实现城乡融合发展,缩小城乡收入差距[9]。其二,数字经济促使农村青年人口向城市迁移,以追求更优质的教育和就业机会,这一现象导致了农村地区的“空心化”,在一定程度上改变了城乡结构,进而影响农村经济的稳定和可持续发展[10]。

3. 创新效应

针对数字经济发展带来的创新效应,从长远来看,主要体现在其如何借助新技术和新模式,为农村地区提供创新和发展空间[11]。

首先,数字经济促进了农村地区的创新创业活动,鼓励和支持农村居民创新创业,培育了一批具有创新精神和创业能力的新型农民。这些新型农民通过创新创业活动,不仅增加了自身的收入机会,还带动了周边地区的经济发展。

其次,数字经济推动了农村地区的制度创新和管理创新,通过优化制度环境、提升管理水平,为农村地区的经济发展提供了有力保障。此外,当一个地区经济发展较为落后时,各类生产资源匮乏,经济体处于要素边际报酬递增阶段,此时,数字经济发展更多注重要素布局地的经济发展,加之数字化产业具有明显的城镇偏向和区域偏向,有助于缩小城乡收入差距[12]。之后,随着经济体的不断发展,进入边际报酬递减阶段,各类生产要素处于偏饱和状态,城乡之间在基础设施、教育技能等方面的差异逐步显现,具备较高人力资本的地区会从数字经济发展中受益更多,从而导致收入分配差异,数字经济展现扩大城乡收入差距的趋势。据此,本文提出假设1。

H1:数字经济对城乡收入差距的影响因经济发展水平的不同而表现非线性特征。

(二)数字经济对城乡收入差距的间接影响

本文从数字经济发展产生的结构效应出发,分别探讨数字经济如何通过城镇化建设改变城乡结构、如何通过产业结构升级改变产业结构,进而对城乡收入差距产生间接影响。

1. 数字经济通过城镇化建设调节城乡收入差距

城镇化建设是影响城乡收入差距的重要渠道之一,主要表现为推动农村人口向城市迁移、促进农业农村现代化、优化城乡基础设施建设和公共服务均等化、推动户籍制度改革等。在城镇化发展的浪潮中,大量中低技能农村劳动力涌入城市寻求就业机会。在这一背景下,数字经济作为一种新兴的经济形态,对劳动力的就业结构产生了深远的影响。具体而言,数字经济重塑了就业格局,显著影响了农村劳动力的就业选择和职业发展路径,从而间接影响城乡收入差距[13]。第一,从农村现代化角度出发,通过发展现代农业、乡村旅游、农村电商等新兴产业,城镇化建设促进了农村经济的多元化发展,提高了农村居民的收入水平。此外,农业现代化还提高了农业全要素生产率,降低了生产成本,进一步增加了农村居民收入[14]。第二,从城乡基础设施角度出发,随着城市基础设施的完善,农村地区的交通、教育、医疗等条件均得到了显著改善,不仅提高了农村居民的生活水平,还促进了城乡之间的社会公平和融合发展[15]。第三,从户籍制度改革角度出发,改革有助于消除城乡之间的制度性障碍,促进城乡人口流动和资源配置优化,进一步改善城乡收入差距[16]。

数字经济对缩小城乡收入差距的作用,主要通过推动城镇化进程来实现。部分学者认为,数字经济的就业效应在城镇化进程中发挥的作用主要表现为助推城镇化的质量变革[17]。第一,数字经济通过释放数字化、智能化技术应用的新价值,培育交叉融合的新业态,使资源配置更为合理,城市功能结构更为完善,实现了城镇化发展的质量变革。第二,数字经济通过提高信息流通效率和降低交易成本,促进了市场在协调各经济主体活动方面的能力,通过实现规模经济和范围经济,提升城镇化的发展效率[18]。也有学者提出,应分阶段研究数字经济对城乡收入差距的影响。不难发现,在数字经济的初期发展阶段,其快速扩张为中低技能劳动力创造了大量就业机会,有效推动了城镇化进程。然而,随着数字经济的进一步深化,一旦其发展超过某个临界点,就业极化现象便变得尤为显著。在这一阶段,中低技能劳动者往往被迫转向对技能要求更低的工作岗位,这一趋势在一定程度上对城镇化发展构成阻碍[19]。据此,本文提出假设2。

H2:数字经济通过城镇化建设调节城乡收入差距。

2. 数字经济通过产业结构升级调节城乡收入差距

数字经济对城乡收入差距的影响还体现在其通过产业结构升级调节城乡收入差距,主要表现为提高劳动生产率、促进就业机会均等化和推动城乡产业融合[20]。第一,从劳动生产率角度出发,产业结构升级能够促进高新技术的应用和创新,提高劳动生产率,减少农村地区的生产成本[21]。第二,从就业机会角度出发,产业结构升级推动了新兴产业的发展,包括电子商务、创意文化、生态旅游等,为农村地区提供了更多的就业机会,促进城乡就业机会均等化,缩小城乡之间的就业差异[22]。第三,从城乡产业融合角度出发,产业结构升级推动了城乡产业的融合。例如,农业与文旅业的融合,制造业与数字经济的融合等。这不仅能够拓宽农村地区的产业空间,提高农民的非农收入,还能够促进城乡产业元素的流动和互补,进而改善城乡收入差距[23]。

数字经济对城乡收入差距的影响是通过产业结构升级来实现的,数字经济的结构效应在技术创新、产业融合与资源配置方面为产业结构升级提供了强劲动力。第一,数字经济通过推动技术创新,为产业结构升级提供技术支撑。一方面,数字技术如云计算、大数据、人工智能等,不仅提升了数据处理能力和分析效率,还使得企业能够更为精准地把握市场需求和消费者行为,从而推动产品创新和服务升级[24]。另一方面,数字经济通过推动数字产业化和产业数字化,促进技术进步和全要素生产率的提升,从而推动产业结构向更高层次升级[25]。第二,数字经济通过促进产业融合,推动产业结构向高级化、合理化方向发展。一方面,数字经济打破了产业间的边界,推动了产业间的跨界融合[26]。另一方面,数字经济推动了产业链上下游的协同创新和整合,通过构建数字化平台,企业实现了供应链、价值链和创新链的深度融合,提升了整个产业链的效率和效益[27]。第三,数字经济通过优化资源配置,提升产业结构升级的效率[28]。一方面,数字经济利用大数据、云计算等技术,实现了信息的实时共享和高效利用,降低了企业获取信息的成本,提高了资源配置的效率。另一方面,数字经济推动了生产要素的数字化转型和智能化升级。例如,数字化劳动力、数字化资本等新型生产要素的涌现,为产业结构升级提供了新的动力。据此,本文提出假设3。

H3:数字经济通过产业结构优化升级调节城乡收入差距。

综上,本文设计数字经济对城乡收入差距影响的作用路径,如图1所示。

三、研究设计

(一)数据来源及处理

鉴于数据的可获得性,本文以2011—2022年中国30个省份(不含西藏、港澳台地区)的数据作为样本。数据来源于国家统计局、各省市统计局发布的统计报告,中经网数据库、CNRDS数据库以及EPS数据平台,数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心,最终整理得到平衡面板数据。此外,为减少变量间的数量级差距,本文对所有变量取自然对数以防范异方差问题导致的有偏估计。

(二)计量模型设定

根据上述理论假设与机制分析构建双向固定效应模型,如式(1)所示:

[Theilit=α+βDigitalit+γXit+vi+vt+εit] (1)

其中:[i]为省份、[t]为年份;[Theilit]为城乡收入差距;[Digitalit]为数字经济发展水平;[Xit]是一组影响城乡收入差距的控制变量集合。鉴于经济社会中仍然存在对城乡收入差距有影响但难以直接观测的因素,这些因素包括但不限于经济的周期性波动、宏观政策实施、突发性供需冲击等,本文在模型中纳入了时间固定效应[vt],旨在控制这些不可观测的动态因素。同时,不同省份之间还存在诸如地理位置、经济结构等不随时间变化的非观测因素,本文在模型中进一步加入省份固定效应[vi]。[εit]为随机扰动项,它涵盖了模型未能捕捉到的其他随机因素,以确保模型的估计结果更加稳健和可靠。

(三)变量选取与统计描述

1. 解释变量:数字经济发展水平(Dig)

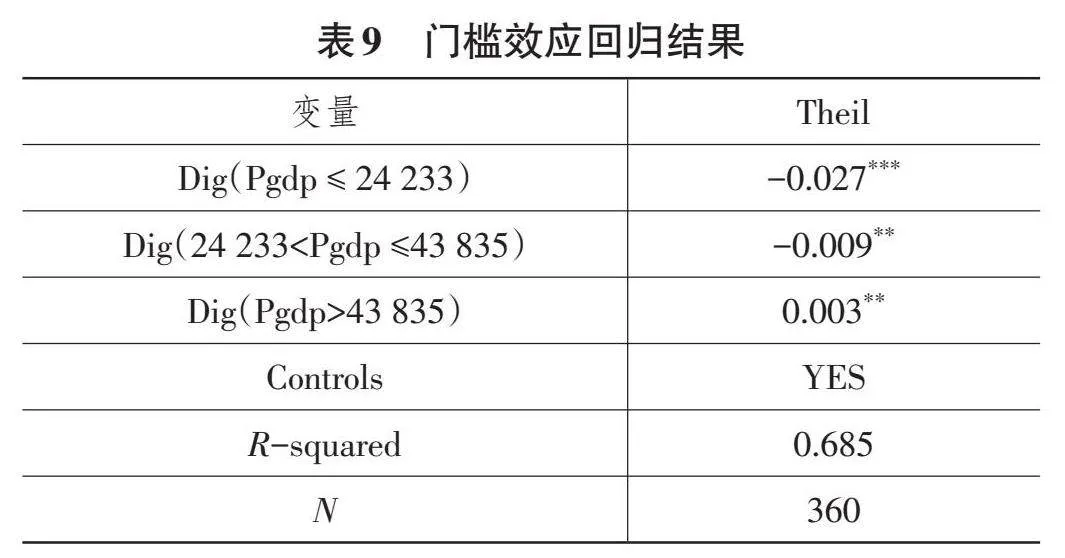

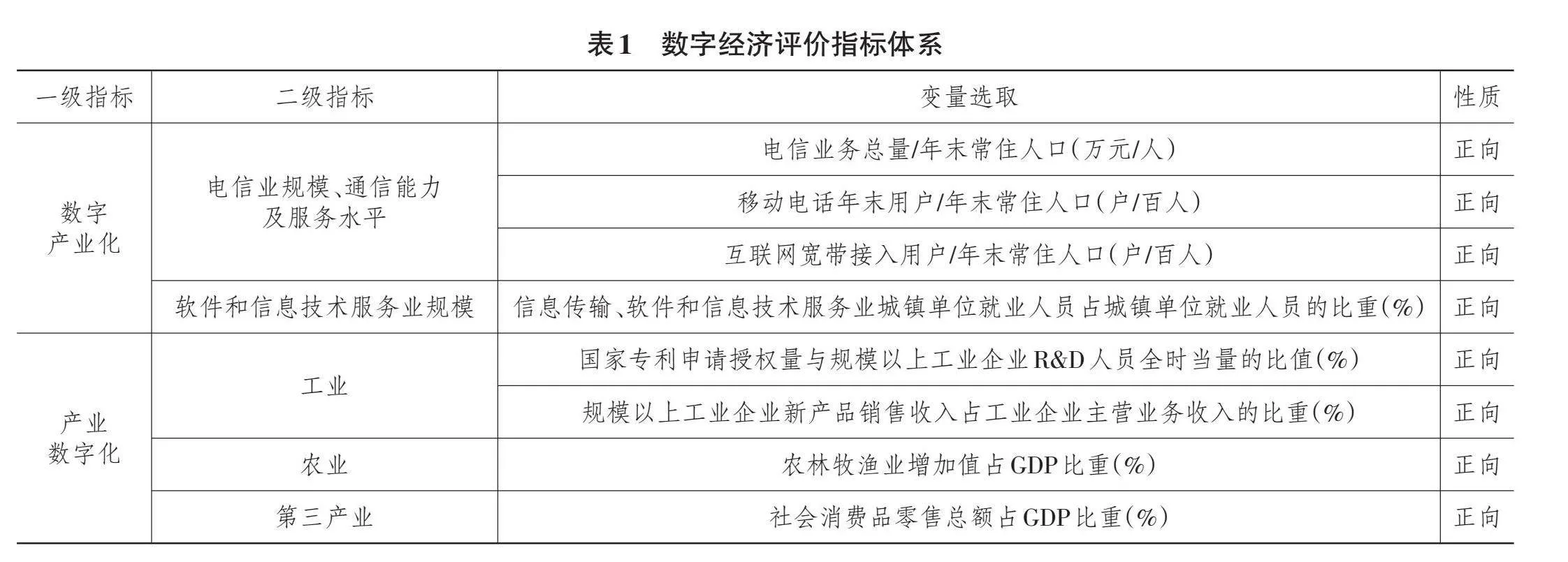

数字经济作为一种具有广泛渗透性和高度融合性的经济形态,其影响遍及各行各业。因此,单一的量化指标很难展现其全貌。借鉴学者们的一般做法[29-30],本文紧紧围绕数字经济的两大核心特征“数字产业化”与“产业数字化”展开测度,结合数据的可获得性构建指标体系并采用熵值法进行测算,结果见表1所列。

2. 被解释变量:城乡收入差距(Theil)

目前,学界主要采用两类指标衡量城乡收入差距。一是利用地理分类数据进行对比,通过对比不同地区城乡居民的人均收入、家庭收入等关键指标来衡量城乡收入差距。二是利用统计指标进行量化,基尼系数、泰尔指数等统计指标既可以衡量收入分配不平等程度,也可以衡量城乡收入差距。不过,基尼系数对中等收入群体的变化较为敏感,当中等收入群体的收入情况发生变化时,基尼系数可能会产生较大的波动,无法完全反映城乡收入差距的真实变化。相对而言,泰尔指数在衡量城乡收入差距时更具针对性和精确性,因此,本文采用泰尔指数来衡量城乡收入差距。此外,本文利用城乡居民人均可支配收入的比值(Ir)作为被解释变量的代替指标展开稳健性检验。

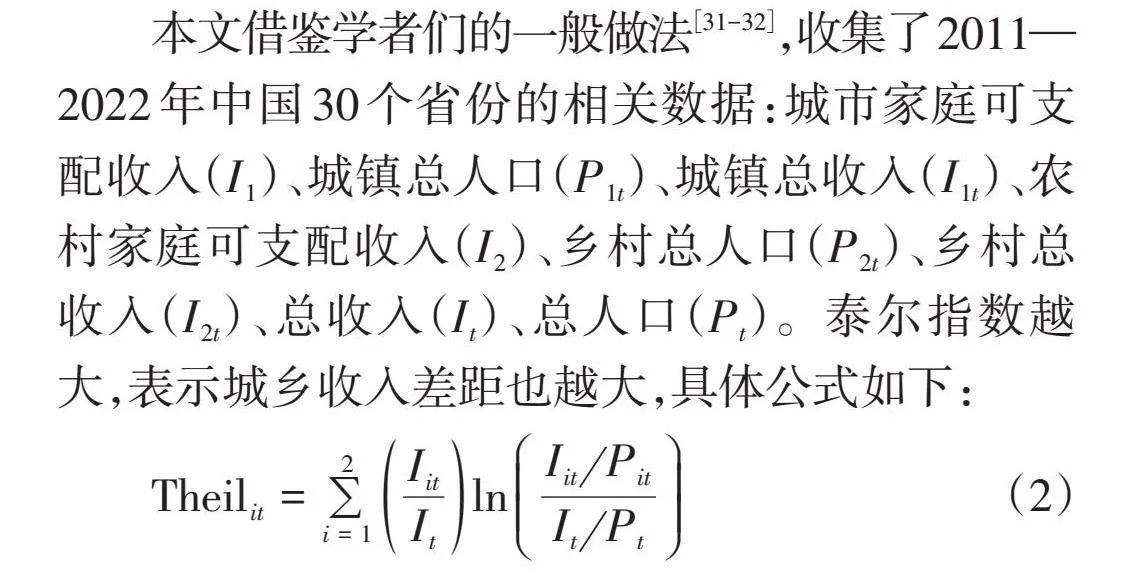

本文借鉴学者们的一般做法[31-32],收集了2011—2022年中国30个省份的相关数据:城市家庭可支配收入([I1])、城镇总人口([P1t])、城镇总收入([I1t])、农村家庭可支配收入([I2])、乡村总人口([P2t])、乡村总收入([I2t])、总收入([It])、总人口([Pt])。泰尔指数越大,表示城乡收入差距也越大,具体公式如下:

[Theilit=∑2i=1IitItlnIit PitIt Pt] (2)

3. 机制变量

(1)城镇化水平(Urb)。本文利用城镇常住人口与全市常住人口之比衡量城镇化水平,这一比例不仅反映了城镇化进程中人口迁移和集聚的情况,也体现了城市对人口的吸引力和容纳能力[33]。具体来说,城镇常住人口指的是长期居住在城镇地区并享受城镇基础设施和公共服务的人口,而全市常住人口则包括城市、城镇以及农村地区的总人口。

(2)产业结构升级(Sh)。本文以产业结构高级化衡量产业结构升级,即第三产业增加值与第二产业增加值之比[34]。产业结构升级反映了技术进步和比较优势变化的内在要求,这一过程不仅涵盖了产业内部结构的优化调整,更体现了经济增长方式的深刻变革和经济发展模式的全面转轨,是经济体系向更高效、更绿色、更可持续方向发展的必然趋势。

4. 门槛变量

根据前文理论分析,为检验数字经济对城乡收入差距的影响是否会受经济发展水平的制约而呈现非线性特征,本文选取经济发展水平作为门槛变量,采用人均GDP取对数作为经济发展水平的衡量指标。

5. 控制变量

为了控制其他因素对城乡收入差距的影响,参考已有文献[35-39],本文选取以下控制变量:①财政支农(Fiscal),用农业支出占财政支出的比值表示。财政支农比值越高,说明地方政府对农业的扶持力度越大,则越有利于农业农村现代化的发展,进而有助于区域经济协调发展。②对外开放(Open),用进出口总额占GDP的比值表示。对外开放使中国的劳动力资源得到充分利用,换言之,中国可借助劳动力资源禀赋优势提升就业岗位的数量与质量,进而增加农村人口的非农收入,缩小城乡收入差距。③人力资本(Hum),用普通本专科及以上人口占总人口比值表示。提高受教育程度不仅有助于促进教育公平,还可以提升全社会的全要素生产率,进而推动城乡融合。④资本开放(Cap),用外商直接投资占GDP比值表示。⑤金融发展(Finan),用地区存贷款总额取对数表示。相关变量的描述性统计见表2所列。

四、实证结果分析

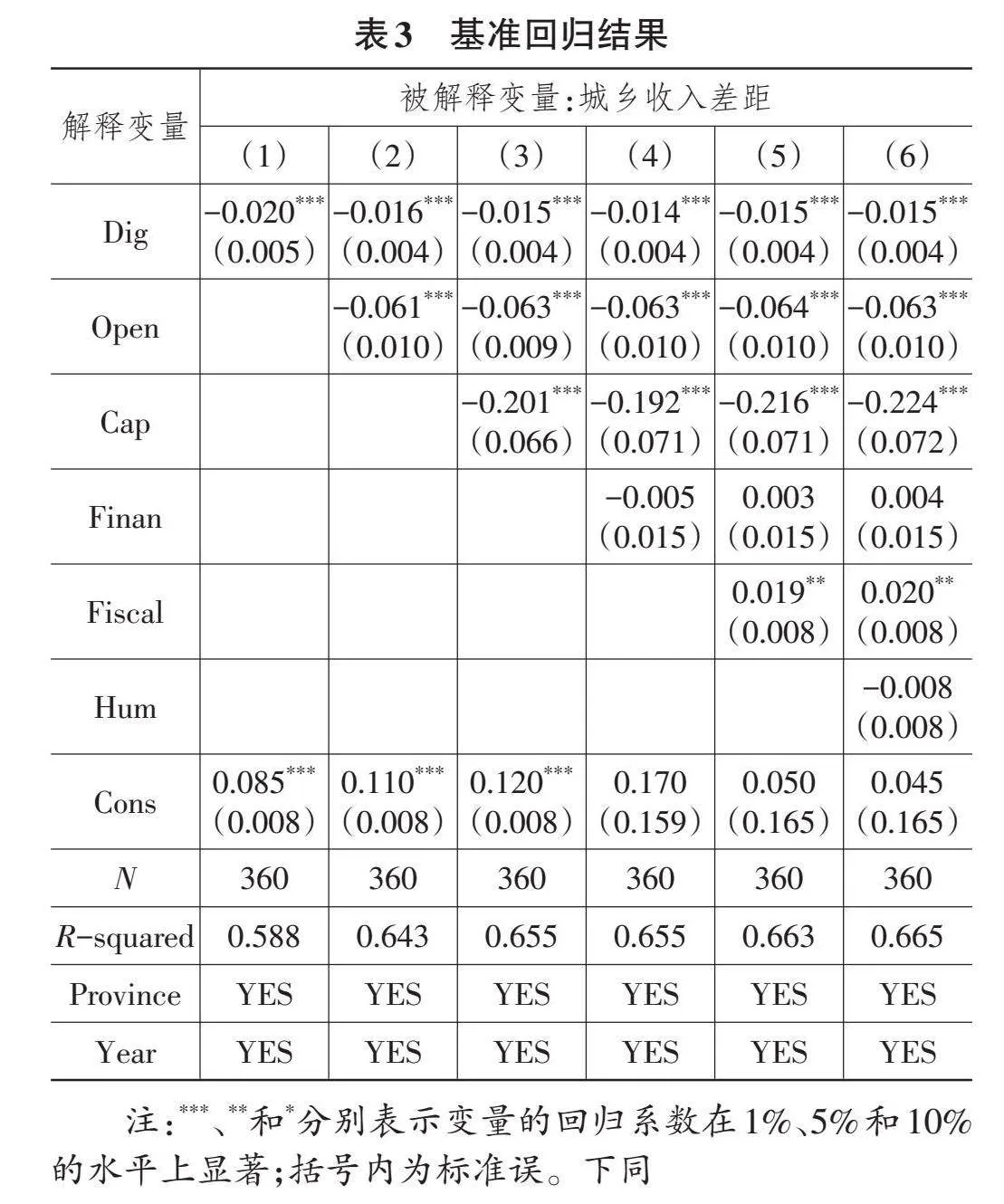

(一)基准回归

首先,方差膨胀因子法的结果显示,所有变量的VIF值均小于5,低于经验法则所要求的临界值10,故变量之间不存在多重共线性问题,说明本文的分析结果是可靠的。其次,通过Hausman检验发现,应该选择双向固定效应模型进行回归分析。在此基础上,本文采用逐步回归的方法对模型进行检验,结果见表3所列。

在模型(1)中仅加入核心解释变量,结果显示,回归系数在1%的显著性水平上呈现负相关。在模型(2)-(5)中依次加入对外开放水平、资本开放水平、金融发展水平、财政支农和人力资本等控制变量,以及在模型(6)中加入所有控制变量,回归系数的符号和显著性仍然与模型(1)中的结果保持一致。

其他控制变量的回归系数也与预期大体相符。其中,对外开放(Open)与资本开放(Cap)的回归系数均显著为负,可能原因是,对于省级区域而言,贸易开放进程的深入推进为我国居民创造了大量的就业岗位,增加了居民收入。尤其对农村劳动力而言,农户能获取更高的非农收入,这极大地缓解了城乡收入分配矛盾。而财政支农(Fiscal)的回归系数显著为正,可能原因是财政对农业支出比重的增加在西部地区确实可以缩小城乡收入差距,但是支农支出带来的作用会受地区的影响,即可能会进一步扩大收入差距[40]。

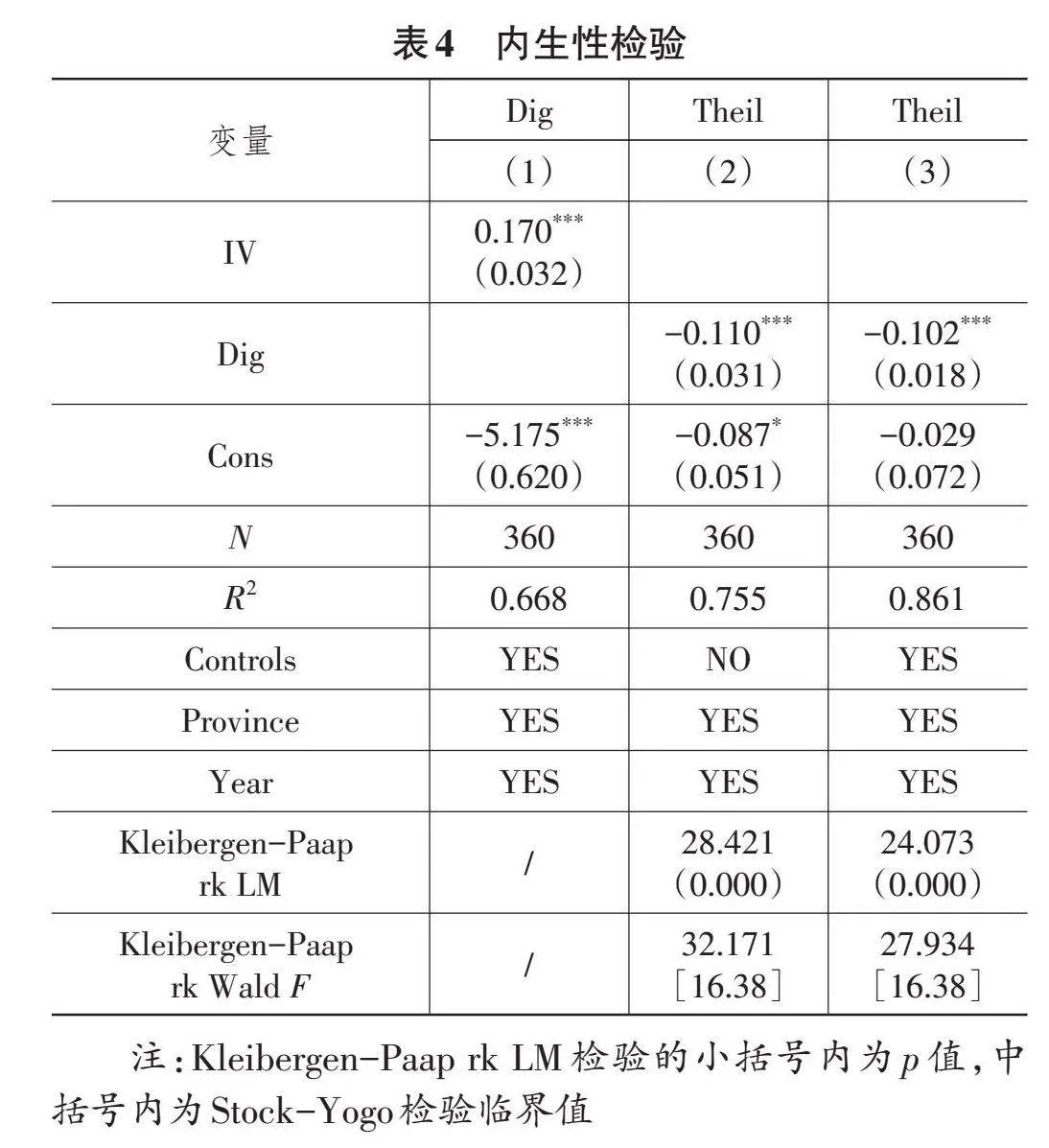

(二)内生性检验

本文的内生性问题主要体现在两个方面:一是遗漏变量,尽管本文已控制了时间固定效应与个体固定效应,但仍然无法精准度量诸如地域文化、经济环境等因素。二是双向因果关系,一方面,数字经济的发展能够促进地区经济的均衡增长,从而影响收入差距;另一方面,地区间的不平衡发展也可能对数字经济的发展产生制约作用。这种双向因果关系可能导致模型估计结果出现偏差。

本文采用两阶段最小二乘法(2SLS)解决潜在的内生性问题,参考已有研究[29-30],为避免不随时间变化的工具变量在固定效应模型中难以应用,以1984年各地区每百人固定电话数量与上一年全国互联网投资额的交互项(IV)为工具变量进行2SLS回归。其逻辑在于:一方面,固定电话作为传统通信技术的代表,反映了当时电信基础设施的发展水平,这类基础设施不仅影响之后互联网技术的应用,还从技术水平和使用习惯等方面影响数字经济的发展,符合相关性要求;另一方面,历史上固定电话的数量不太可能对地区现今的收入差距产生直接影响,符合工具变量的外生性要求。检验结果见表4所列。

表4结果显示,工具变量拒绝了识别不足与弱识别的原假设,说明工具变量的选择是稳健可靠的。第(1)列是用数字经济发展水平对工具变量回归得到的结果,系数显著为正,说明工具变量的选择是合适的。由表4第(2)列与第(3)列可以发现,未加入控制变量时,核心解释变量的回归系数为-0.110;在加入所有控制变量之后,核心解释变量的回归系数显著性保持不变,系数为-0.102,其绝对值比不考虑内生性的结果要大,说明潜在的内生性问题会在一定程度上低估数字经济发展对城乡收入差距的缩减效应。

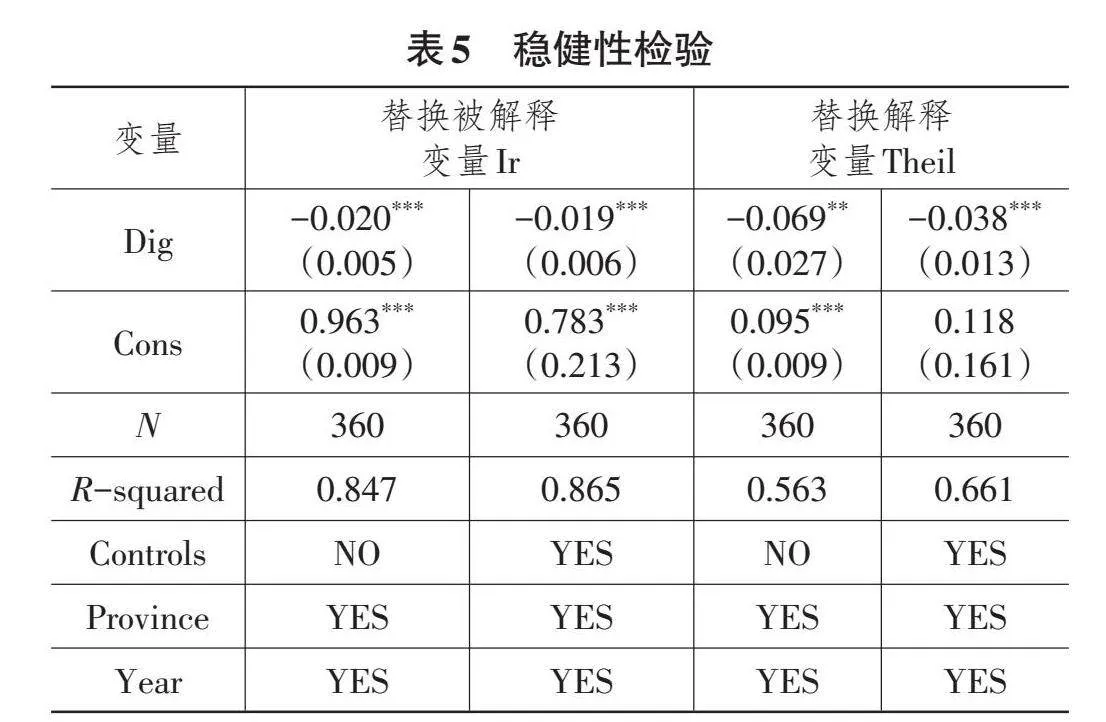

(三)稳健性检验

为验证上述结果的稳健性和可靠性,本文采用替换变量的方法来进行稳健性检验,结果见表5所列。一是替换被解释变量,以城乡居民人均可支配收入的比值(Ir)代替泰尔指数重新回归。结果发现,回归系数的符号与显著性未发生较大变化,说明结论是稳健的。二是替换解释变量,考虑到熵值法与主成分分析法在测算指标时各有优劣,采用主成分分析法测算数字经济发展水平后重新回归,回归结果同样是稳健的。

(四)异质性分析

为探究数字经济对城乡收入差距的影响是否存在区域差异,本文依据国家分类标准将研究样本内的30个省份划分为东部、中部和西部三大区域,重新对基准模型进行分样本回归,并利用SUEST检验其组间系数差异,结果见表6所列。

组间系数差异检验发现,东部地区与西部地区、中部地区与西部地区之间的经验P值均至少在5%的水平上显著,说明在不同区域,数字经济发展对城乡收入差距的影响系数存在显著差异。异质性检验结果表明,数字经济缩小城乡收入差距的结论没有改变,不过,中部地区的数字经济系数并不显著,这可能与样本量的大小有关。值得注意的是,较之东部地区,数字经济对西部地区城乡收入差距的缩减效应最为明显,可能的原因是西部地区在数字经济发展初期,市场规模效应较之东部地区更为凸显。此外,随着西部地区农业部门的劳动力逐渐释放,这些劳动力更容易被当地发达的工业部门和服务部门吸收和接纳,从而显著缩小了城乡收入差距。因此,在推动数字经济发展的过程中,应充分考虑不同区域的差异性和特点,制定更具针对性的政策措施,以推进区域协调发展。

(五)作用机制检验

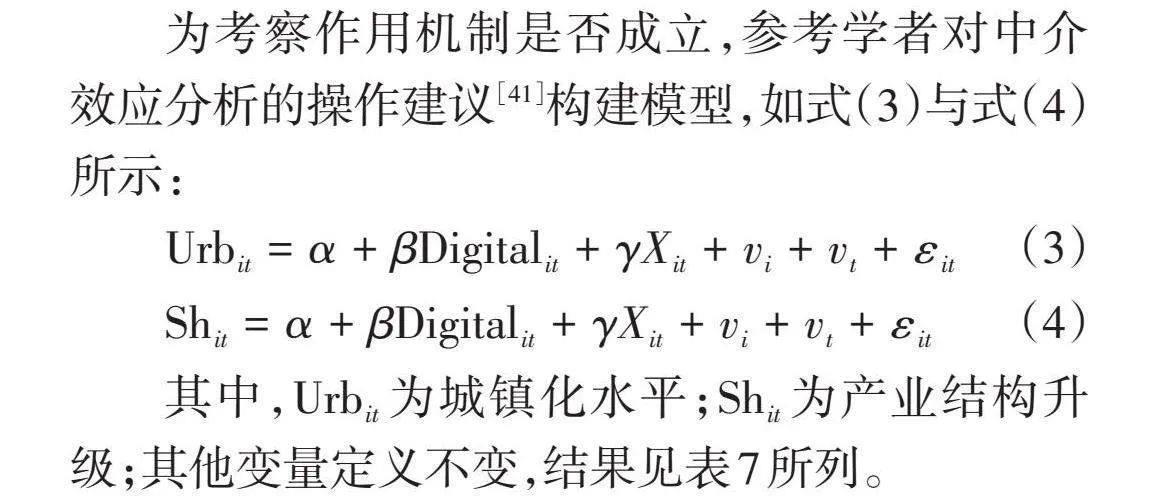

为考察作用机制是否成立,参考学者对中介效应分析的操作建议[41]构建模型,如式(3)与式(4)所示:

[Urbit=α+βDigitalit+γXit+vi+vt+εit] (3)

[Shit=α+βDigitalit+γXit+vi+vt+εit] (4)

其中,[Urbit]为城镇化水平;[Shit]为产业结构升级;其他变量定义不变,结果见表7所列。

表7第(1)列的回归结果等同于表3的第(6)列,第(2)列与第(3)列分别揭示了将城镇化水平与产业结构升级作为被解释变量和数字经济作为核心解释变量并加入所有控制变量之后的回归结果,不难发现,数字经济的回归系数均至少在10%的水平上显著为正,表明数字经济能够显著推动城镇化发展与产业结构升级。结合前文的理论分析,城镇化发展与产业结构升级主要通过提高劳动生产率、促进就业机会均等化和推动城乡产业融合等渠道对城乡收入差距产生影响。

(六)门槛效应分析

在基准回归分析中,数字经济可以显著缩小城乡收入差距,那么,只要加大数字经济规模就一定会缩小城乡收入差距吗?不同经济发展水平会使数字经济对城乡收入差距的影响有什么不同?为避免引入二次项、交互项等方法带来潜在的高度共线性问题,同时为规避人为划分样本区间造成的主观偏差问题,本文对样本数据进行门槛回归分析,以进一步探讨该问题。基于前文理论,以经济发展水平(Pgdp)作为门槛变量,依次进行单一门槛、双重门槛与三重门槛检验,以此判断门槛个数,检验结果见表8所列。三重门槛的检验结果未通过显著性检验,数字经济存在双门槛效应。

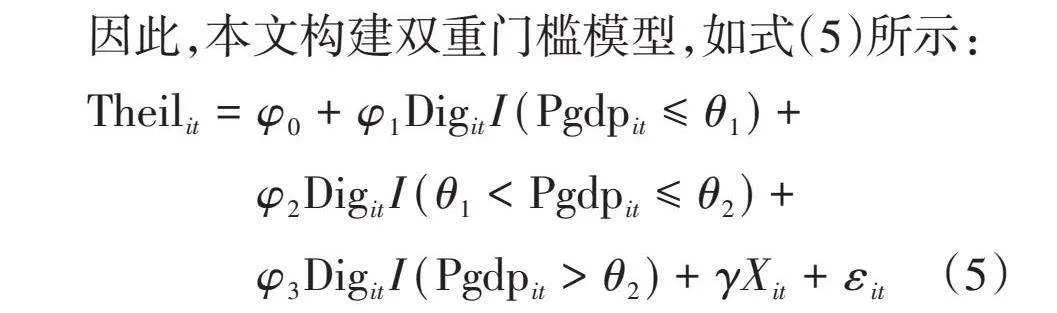

因此,本文构建双重门槛模型,如式(5)所示:

[Theilit=φ0+φ1DigitIPgdpit≤θ1+φ2DigitIθ1lt;Pgdpit≤θ2+φ3DigitIPgdpitgt;θ2+γXit+εit] (5)

其中,Pgdp为门槛变量;[θ]为待估门槛值,依据门槛值将研究样本划分为多个区间。[I·]为示性函数,如果括号中的表达式为真,则取值为1;反之,取值为0。其他变量含义同式(1)。

不难发现,门槛模型存在两个门槛值,分别为24 233和43 835。具体而言,当Pgdp≤24 233时,数字经济的系数为-0.027且在1%的水平上显著;当24 233lt;Pgdp≤43 835时,数字经济的系数为-0.009且在5%的水平上显著;当Pgdpgt;43 835时,数字经济的系数为0.003。表明在经济发展之初,数字经济显著缩小了城乡收入差距,但这种缩减效应会受到经济发展水平的制约,在区域经济发达程度较低时,数字经济有助于缩小城乡收入差距,当经济发展达到一定水平后,数字经济呈现扩大城乡收入差距的倾向。回归结果见表9所列。

五、进一步分析:空间效应

数字经济具有显著的空间联动性:一方面,数字经济的发展需要依托完善的交通通信网络和信息技术基础设施,这些设施的建设和优化往往具有区域性和跨地区的特性,从而促进了信息的流通和资源的共享;另一方面,数字经济在推动产业升级、提高生产效率的同时,也带动了相关产业的发展和就业机会的增加,这种影响往往超越了单个地区或城市的范围。此外,在交通基础设施不断完善以及科技日益进步的背景下,一个地区的城乡收入差距可能还会受到其他地区城乡经济发展水平的影响,产生空间自相关关系。此时,若仍然采用一般的面板回归方法进行分析,可能会导致估计值偏离真实值。因此,本文采用空间计量方法进一步揭示潜在的空间效应,为优化城乡经济发展布局提供科学依据。

(一)空间依赖性考察

为了准确刻画地区间的空间关系,本文利用全域莫兰指数检验地区间城乡收入差距分别在0~1邻接空间权重矩阵([W01])、地理反距离平方空间权重矩阵([Winv2])、经济距离空间权重矩阵([Weco])、经济地理嵌套空间权重矩阵([Wed])下的空间自相关性。地区间城乡收入差距在四种矩阵下均呈现显著的正自相关性,说明地区之间的确存在相互影响、相互作用的现象。结果见表10所列。

(二)空间计量模型构建与结果分析

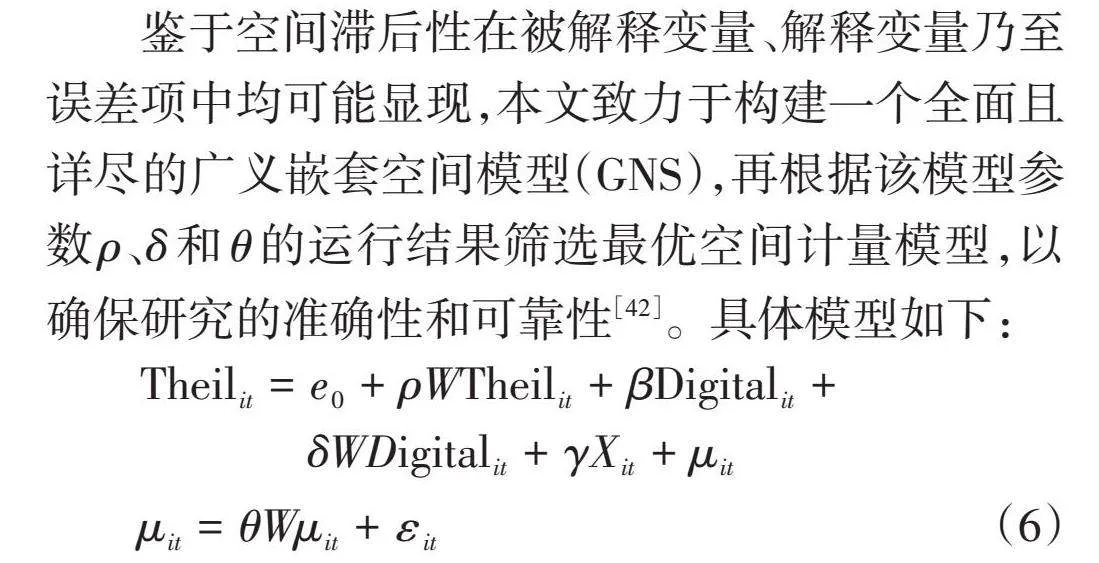

鉴于空间滞后性在被解释变量、解释变量乃至误差项中均可能显现,本文致力于构建一个全面且详尽的广义嵌套空间模型(GNS),再根据该模型参数[ρ]、[δ]和[θ]的运行结果筛选最优空间计量模型,以确保研究的准确性和可靠性[42]。具体模型如下:

[Theilit=e0+ρWTheilit+βDigitalit+δWDigitalit+γXit+μit]

[μit=θWμit+εit]" (6)

其中:[e0]为截距项;[W]为空间权重矩阵;[WTheilit]为城乡收入差距的空间滞后项;[ρ]为空间自回归系数;[WDigitalit]为数字经济的空间滞后项;其他变量含义不变。当[δ=0]时,该模型转化为广义自相关空间模型(SAC);当[θ=0]时,该模型转化为空间杜宾模型(SDM);当[ρ=0]时,该模型转化为空间杜宾误差模型(SDEM);当[δ=0]且[θ=0]时,该模型转化为空间滞后模型(SLM);当[θ=0]且[ρ=0]时,该模型转化为自变量空间滞后模型(SLX);当[ρ=0]且[δ=0]时,该模型转化为空间误差模型(SEM);当[δ=0]、[θ=0]且[ρ=0]时,该模型转化为普通线性回归模型(OLS)。

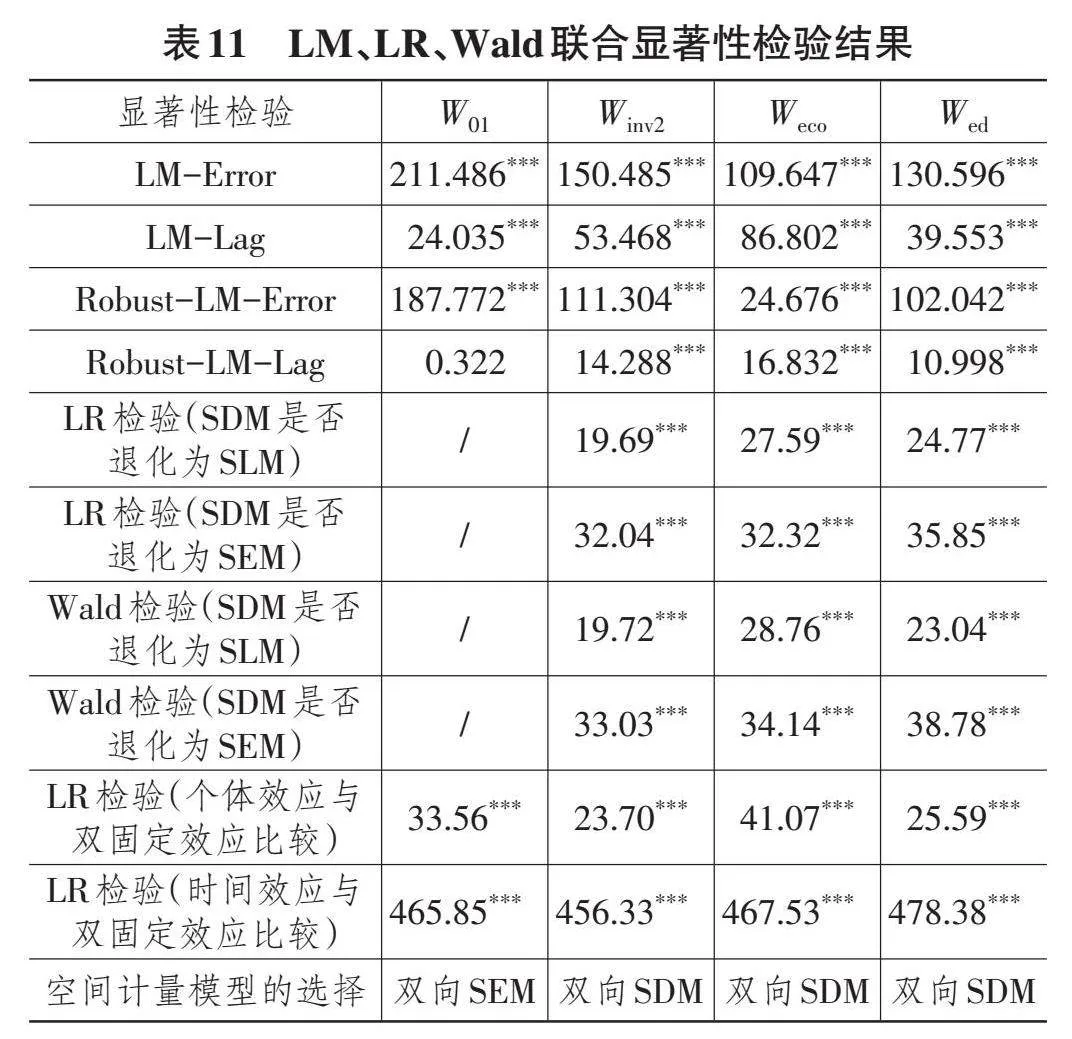

通过诊断性检验选择适合的空间计量模型,分别在地理反距离平方权重矩阵([Winv2])、经济距离权重矩阵([Weco])与经济地理嵌套权重矩阵([Wed])下采用空间杜宾模型(SDM)进行回归分析,检验结果见表11所列。

由于相邻地区之间存在大量交互信息,为了更准确地分析数字经济对城乡收入差距的影响,本文借鉴以往研究[43],将这一影响分解为直接效应、间接效应和总效应。此外,在邻接权重矩阵([W01])下选择空间误差模型(SEM)展开稳健性检验,其中,λ值为0.339,标准误为0.075,在1%的水平上显著。回归结果见表12所列。表12的回归结果表明,数字经济具有显著的空间溢出效应,能够缩小邻近地区的城乡收入差距。原因在于,数字经济通过信息技术和网络平台的广泛应用,打破了地域限制,促进了城乡之间的信息交流和资源共享。这使得农村地区的居民能够接触更多的市场信息并拥有更多的发展机会,从而有机会提高收入水平和生活质量。同时,城市地区的先进技术和管理经验也可以通过数字经济平台传播到农村地区,促进农村地区的产业升级和经济发展。这一结果揭示了数字经济发展在空间层面上的广泛影响,为深入理解城乡收入差距问题提供了新的视角。城乡收入差距的空间联动性是一个复杂而重要的现象,在数字经济的推动下,城乡之间的经济联系和相互影响日益增强。为了改善城乡收入差距,促进城乡协调发展,需要采取综合性的政策措施,加强城乡之间的交流和合作,推动经济社会包容性增长。

六、主要结论与政策建议

本文基于2011—2022年中国30个省份的面板数据,实证分析了数字经济对城乡收入差距的影响机制与空间效应,得到结论如下:第一,数字经济对城乡收入差距呈现阶段性影响特征,应深入理解数字经济在调节城乡收入差距中的多重作用。第二,相较于东部地区,数字经济发展对西部地区城乡收入差距的影响更大。这一对比不仅映射了区域之间数字经济发展的不平衡性,还反映了西部地区在利用数字经济推动均衡发展方面的潜力和成就。第三,城镇化水平和产业结构升级是数字经济对城乡收入差距影响的两条重要渠道。第四,数字经济对城乡收入差距的影响存在显著的空间溢出效应,这意味着数字经济的发展不仅直接影响本地区的收入水平和收入差距,还会对邻近地区产生间接影响。

基于以上结论,为加快我国数字经济发展,缩小城乡收入差距的步伐,本文提出以下政策建议:

第一,夯实数字基建,筑牢发展基石。鉴于数字经济对城乡收入差距的阶段性影响,应积极推进农村地区的网络覆盖,提升网络速度和稳定性,加快数据中心、云计算中心等新型基础设施建设,确保信息传输高效、稳定、安全,为数字经济发展提供坚实保障。同时,应加强农村地区的电子商务平台建设,通过应用物联网、大数据、人工智能等先进技术,推动农业生产智能化、精准化,推动农产品上行和工业品下行,提高农业生产效率和产品质量。应大力发展农村电商、乡村旅游等新型业态,为农民创造更多的就业机会和收入来源,拓宽农民的增收渠道,为城乡经济的共同发展注入新的活力。

第二,因地制宜施策,精准助推发展。鉴于数字经济对城乡收入差距影响的异质性特征,应针对不同地区的资源禀赋、经济发展水平和产业特色,制定差异化、精细化的数字经济发展政策,推动地方特色产业和优势产业发展壮大,确保政策效果最大化。例如,针对经济发达、人才聚集的东部沿海地区,可以重点发展高端数字经济产业,如大数据、云计算、人工智能等,以带动城乡经济的整体提升。针对尚处于发展阶段的西部地区,则可以依托其丰富的农业资源和劳动力优势,发展农村电商、智慧农业等产业,实现数字经济与农业现代化的有机结合。

第三,城乡一体化融合,产业数字化转型。鉴于数字经济对城乡收入差距的影响机制分析,一方面,数字经济通过城镇化建设调节城乡收入差距。城镇化建设可以引导农村人口向城市有序转移,通过提供就业机会和公共服务,帮助农村居民融入城市生活。另一方面,数字经济通过产业结构升级调节城乡收入差距。产业结构升级意味着从传统产业向高新技术产业转变,在这一过程中,政府可以通过政策引导和技术支持,推动传统产业的数字化转型。数字化转型不仅可以提高传统产业的效率和质量,还能够创造更多的就业机会,从而缩小城乡收入差距。

第四,发挥数字引擎,赋能全局发展。鉴于数字经济对城乡收入差距的影响存在显著的空间溢出效应,应积极发挥数字经济的产业集聚和辐射带动作用。具体而言,通过建设数字经济产业园区和示范基地吸引企业入驻,以此形成产业集群,进而为当地农村居民创造就业机会并带动周边地区的经济发展。这些措施的落实将有效利用数字经济的空间溢出效应,加强城乡经济的互动与协作,有助于缩小城乡收入差距,推动城乡经济的均衡发展与共同繁荣。

参考文献:

[1]罗斌元,陈艳霞.数智化如何赋能经济高质量发展——兼论营商环境的调节作用[J].科技进步与对策,2022,39(5):61-71.

[2]刘锦怡,刘纯阳.数字普惠金融的农村减贫效应:效果与机制[J].财经论丛,2020(1):43-53.

[3]郑展鹏,刘笑言,曹玉平.数字普惠金融与城乡收入差距:马太效应抑或长尾效应?[J].经济体制改革,2023(6):5-13.

[4]程名望,张家平.互联网普及与城乡收入差距:理论与实证[J].中国农村经济,2019(2):19-41.

[5]张丽君,梁怡萱,巩蓉蓉.数字经济对城乡收入差距的动态影响研究——来自中国31个省(区、市)的证据[J].经济问题探索,2023(3):18-40.

[6]王梦菲,张昕蔚.数字经济时代技术变革对生产过程的影响机制研究[J].经济学家,2020(1):52-58.

[7]谢璐,韩文龙.数字技术和数字经济助力城乡融合发展的理论逻辑与实现路径[J].农业经济问题,2022(11):96-105.

[8]龚勤林,陈说.新中国成立以来党领导城乡关系调整的历程与经验[J].经济问题探索,2022(2):1-14.

[9]叶璐,王济民.我国城乡差距的多维测定[J].农业经济问题,2021(2):123-134.

[10]米嘉伟,屈小娥.数字经济发展如何影响城乡收入差距[J].现代经济探讨,2022(6):80-91.

[11]刘亮,李廉水,刘军,等.智能化与经济发展方式转变:理论机制与经验证据[J].经济评论,2020(2):3-19.

[12]叶堂林,王雪莹.数字经济对协调性均衡发展的影响——兼论共同富裕的实现路径[J].经济学动态,2023(1):73-88.

[13]李晓龙,冉光和.农村产业融合发展如何影响城乡收入差距——基于农村经济增长与城镇化的双重视角[J].农业技术经济,2019(8):17-28.

[14]祝宏辉,郑新.数字经济、城乡融合与农业经济韧性[J].统计与决策,2023,39(18):22-27.

[15]段锴丰,施建刚,吴光东,等.城乡融合发展的动力因素及其驱动路径[J].中国人口·资源与环境,2024,34(1):150-161.

[16]顾相君.以数字乡村建设推动城乡融合发展[J].宏观经济管理,2023(9):46-53.

[17]杨文贞.数字经济赋能中国城乡融合发展的制约因素与突破路径[J].区域经济评论,2024(1):69-77.

[18]姚毓春,张嘉实,赵思桐.数字经济赋能城乡融合发展的实现机理、现实困境和政策优化[J].经济纵横,2022(12):50-58.

[19]樊轶侠,徐昊,马丽君.数字经济影响城乡居民收入差距的特征与机制[J].中国软科学,2022(6):181-192.

[20]冀福俊.数字经济对城乡收入差距的影响——基于产业结构高级化的调节效应分析[J].经济问题,2023(2):35-41.

[21]WANG B,HE P. Research on the Coordinated Development of Rural Revitalization and Human-centered Urbanization Based on Urban-rural Integration[J]. Asian Agricultural Research,2021,13(9):13-19.

[22]DEKLE R,VANDENBROUCKE G. A Quantitative Analysis of China's Structural Transformation[J]. Journal of Economic Dynamics and Control,2012,36(1):119-135.

[23]龚勤林,宋明蔚,贺培科,等.数字经济、流动空间与城乡收入差距[J].上海经济研究,2023(6):95-108.

[24]郭凯明.人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J].管理世界,2019,35(7):60-77,202-203.

[25]孙勇,张思慧,赵腾宇,等.数字技术创新对产业结构升级的影响及其空间效应——以长江经济带为例[J].软科学,2022,36(10):9-16.

[26]孙晓华,郭旭,王昀.产业转移、要素集聚与地区经济发展[J].管理世界,2018,34(5):47-62,179-180.

[27]詹晓宁,欧阳永福.数字经济下全球投资的新趋势与中国利用外资的新战略[J].管理世界,2018,34(3):78-86.

[28]毛艳华,张超,李松.数字经济对制造业产业结构升级的影响研究——以我国三大城市群为例[J].城市问题,2024(1):4-15.

[29]杨慧梅,江璐.数字经济、空间效应与全要素生产率[J].统计研究,2021,38(4):3-15.

[30]赵涛,张智,梁上坤.数字经济、创业活跃度与高质量发展——来自中国城市的经验证据[J].管理世界,2020,36(10):65-76.

[31]周江燕,白永秀.中国城乡发展一体化水平的时序变化与地区差异分析[J].中国工业经济,2014(2):5-17.

[32]刘赛红,罗美方,朱建,等.农村金融发展、农业科技进步与城乡经济融合研究[J].农业技术经济,2021(11):31-45.

[33]刘嘉汉,罗蓉.以发展权为核心的新型城镇化道路研究[J].经济学家,2011(5):82-88.

[34]干春晖,郑若谷,余典范.中国产业结构变迁对经济增长和波动的影响[J].经济研究,2011,46(5):4-16,31.

[35]董黎明,满清龙.地方财政支出对城乡收入差距的影响效应研究[J].财政研究,2017(8):43-55.

[36]张志强.金融发展、研发创新与区域技术深化[J].经济评论,2012(3):82-92.

[37]魏后凯.外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J].经济研究,2002(4):19-26,92-93.

[38]孙永强,万玉琳.金融发展、对外开放与城乡居民收入差距——基于1978~2008年省际面板数据的实证分析[J].金融研究,2011(1):28-39.

[39]刘浩,马琳,李国平.中国城市全要素生产率的演化格局及其影响因素[J].地理研究,2020,39(4):880-891.

[40]王艺明,蔡翔.财政支出结构与城乡收入差距——基于东、中、西部地区省级面板数据的经验分析[J].财经科学,2010(8):49-57.

[41]江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022(5):100-120.

[42]ELHORST J P. Dynamic Spatial Panels:Models,Methods and Inferences[J]. Journal of Geographical Systems,2012,14(1):5-28.

[43]LESAGE J,PACE K R. Introduction to Spatial Econometrics[M]. New York:CRC Press,2009.

[责任编辑:叶红艳,陶继华]