制造业工匠型人才创新绩效的形成过程与验证

2025-01-03李群王雨欣

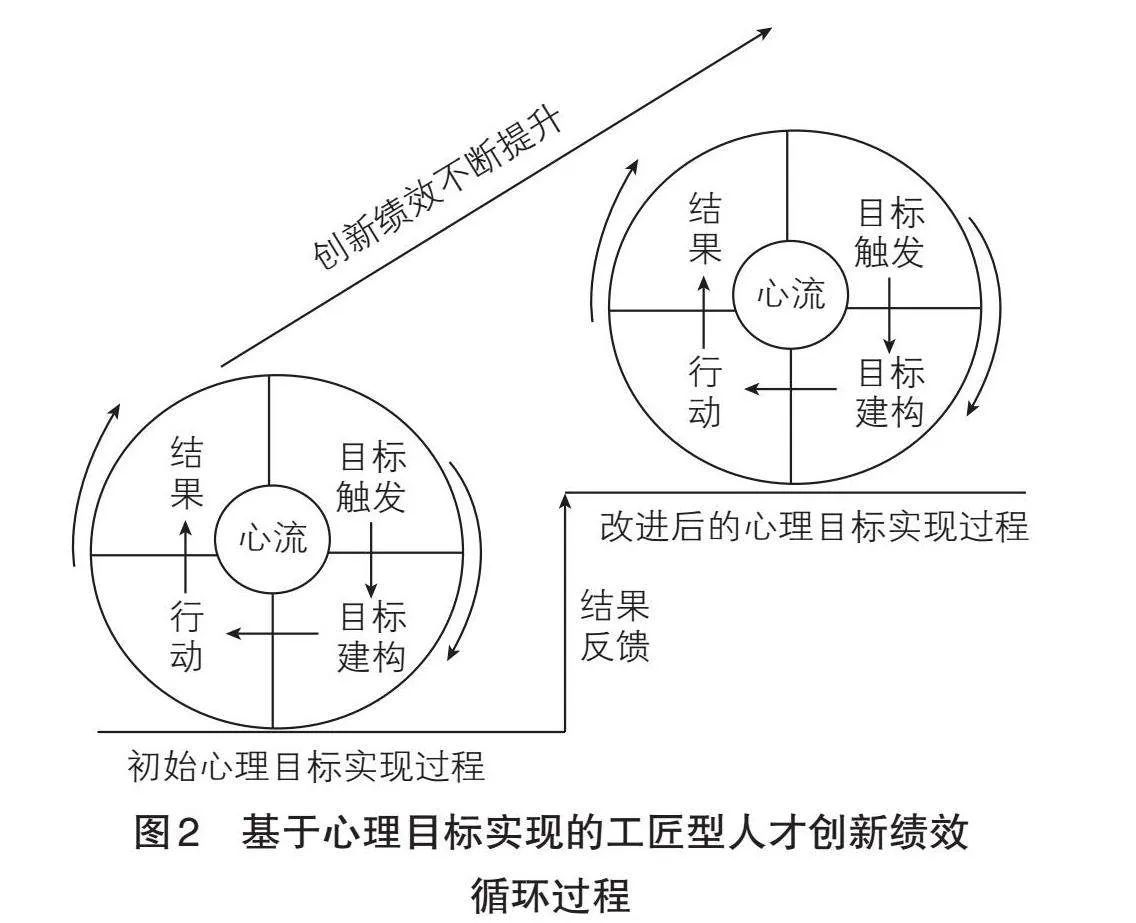

摘 要:文章结合自组织目标理论,以制造业工匠型人才为研究对象,通过扎根理论挖掘和分析工匠型人才创新绩效的形成过程。结果表明,工匠型人才的创新绩效产生于心理目标系统建构和实现的循环过程,由“心理目标触发—心理目标建构—行动过程—行动结果”构成,心流状态贯穿其中;工匠型人才的创新绩效体现在国家、组织和个体三个层面上,三个层面互为基础、不可分割;创新绩效经由结果反馈再一次作用于心理目标触发,产生新的心理目标,从而进入下一轮循环。在此基础上,通过词频分析进一步验证结论。

关键词:自组织目标理论;工匠型人才;心流;创新绩效;扎根理论

中图分类号:F425;F272.92;F273.1" " 文献标识码:A " 文章编号:1007-5097(2025)01-0041-11

The Formation Process and Verification of Innovation Performance of

Craftsman-Type Talents in Manufacturing:

Grounded Research Based on Self-Organization Goal Theory

LI Qun, WANG Yuxin

(School of Business, Changzhou University, Changzhou 213159, China)

Abstract: This article combines the self-organization goal theory, uses craftsman-type talents in the manufacturing industry as research objects, explores and analyzes the formation process of innovation performance of craftsman-type talents through the grounded theory. The results indicate that the innovation performance of craftsman-type talents arises from the cyclic process of constructing and achieving psychological goal systems, consists of \"psychological goal triggering-psychological goal construction-action process-action result\", and is run through by the flow state, that the innovation performance of craftsman-type talents is reflected at three levels: country, organization, and individual, which are mutually fundamental and inseparable, and that the innovation performance once again acts on psychological goal triggering by feedback of results, generates new psychological goals and then enters the next cycle. On this basis, the conclusion is further verified through word frequency analysis.

Key words:self-organization goal theory; craftsman-type talents; flow; innovation performance; grounded theory

一、引言及文献综述

2021年,中央人才工作会议提出实施新时代人才强国战略,预示着我国人才工作将站在新的历史起点上[1]。作为人才大国,2022年我国人才总量达2.2亿人[2]。王曙群、高凤林等大国工匠的事例表明,具有较高专业技能和创新能力、对工作“乐在其中”、对产品或服务精益求精的工匠型人才是制造业创新的重要主体,是加快发展新质生产力的重要人才引擎和创新绩效的主要来源;他们不仅能够强化品质追求、推动技术创新、提高产品的质量和效能、满足用户个性化需求[3-4],而且能够创造巨大的经济效益和社会效益,直接影响制造业的成功转型与发展延续[5]。因此,有效激励和培育工匠型人才刻不容缓。

当前,全球制造业正经历深刻变革,尤其是新质生产力的提出,我国对工匠型人才的需求比以往任何时候都更高、更迫切[6]。2024年,习近平总书记在参加十四届全国人大二次会议江苏代表团审议时强调,大国工匠是中华民族大厦的基石、栋梁。然而,以新质生产力推动制造业高质量发展,迫切需要培养更多与现代科技进步、现代产业发展相适应的大国工匠[7],显然,培育和激励工匠型人才已经上升至国家战略层面[8]。有学者认为,工匠型人才是具有工匠精神的技能人才,在制造产品过程中呈现精益求精的思维和意识[9],具有求真、向善、至美的职业品质[10],其追求的是工作价值与实现自我价值的愉悦和满足[11]。也有学者指出,专业基础扎实与技术技能过硬、品德高尚与爱岗敬业、持续创新与精益求精分别是工匠型人才在技术、品质和行为方面的显著特征。他们通过对技艺的吸收、运用与再创造,持续提升职业能力,将传统工匠手艺与数智化技术相结合以满足用户个性化需求;他们持之以恒追求高品质的产品或服务[12-13],不仅能够提高产品质量、提升品牌竞争力,而且能够促进企业转型升级[14];其培养方式主要有校企合作、师徒制等[15-16]。可以发现,越来越多的学者认识到工匠型人才的重要性,认为工匠型人才应当包括技能、品质和行为等要素,其创新绩效表现为巨大的经济和社会效益,是品质落地和目标实现的结果。

相较于外部因素,心理因素对个体行为及其结果有着重要的影响,且外部因素终将通过影响个体心理因素对其行为及结果产生影响[17]。根据自组织目标理论,个体的心理世界存在一类指向未来的动力性心理目标,引导个体的认知和行为从无序状态到有序状态的演化[18]:个体对一定对象(自我、他人或相关事务等)未来状态的愿望、期待、意义等相对稳定和乐观的想法或构想,为个体行为提供强大的能量和动力去调整对外界的认知、情感体验等,进而可以更好地揭示和预测个体在某种情境下的行为表现及结果[19]。显然,工匠型人才创造巨大的经济和社会效益、对产品持续改进、精益求精的动力来源于心理目标。那么,这些心理目标是什么?它们如何影响工匠型人才的创新绩效?尤其是在企业为提高创新绩效出台各种人才激励政策,但由政策引发的创新行为减少甚至抑制现象不断呈现[20]的情况下,这些激励政策是否反映工匠型人才的“心声”,进而激活他们的创新动机、提高创新绩效?回答这些问题势必要厘清工匠型人才创新绩效形成的心理过程。

二、理论基础

自组织目标理论将个体的心理系统视为一种复杂的自组织系统。心理目标作为个体心理系统的动力性变量,是个体对一定对象进行选择性建构、体现个人价值、具有相对稳定性、渴求实现的未来状态,包括个体的理想、愿望或期许等[21],进而指导和影响个体的行为决策。其中,理想、愿望等相对稳定、积极的想法或构想被称为个体心理目标系统,涉及学习、创新、薪酬、安全、均衡生活、职业发展和社会地位等。当个体的某种心理目标被激活并成为优势目标后,即成为行为的主导动机。而动机产生于需要,在本质上代表着心理系统的自组织,它产生于具有相对优势的心理目标,会积极影响当前的心理结构和其他心理目标,驱使个体选择适宜的条件,发动、组织和维持一定的行为,使其所包含的各种未来状态变成现实,并在一定条件下形成新的心理目标。该理论生动诠释了个体对工作意义和人生价值的追求,将心理目标驱动行为的过程分为触发、确立、行动和结果四个阶段,对解释工匠型人才创新绩效形成过程具有重要意义。“走技能成才之路,守技能报国之心”是工匠型人才的心理目标,这些心理目标驱使他们选择并维持相应的行为:数年如一日专注某一领域,孜孜不倦对所在领域钻研创新,攻克各种难关,获得多项发明专利。可以推断,心理目标是工匠型人才创造创新绩效的重要诱因,与自组织目标理论对个体行为的阐释——“不同心理目标蕴含着与之相匹配的主观判断、行为导向和策略选择,当个体的心理目标被激活并成为优势目标后,就成为行为的主导动机,驱使个体选择一定行为并获得预期结果,而个体生活的意义和价值就在于不断实现目标,并体验其中的快乐与幸福”相契合[22]。因此,该理论为从心理视角分析工匠型人才创新绩效的形成提供支撑和依据,并为理解工匠型人才心理目标驱动行为提供比较科学和合理的解释。

作为制造业高质量发展的重要人力资源支撑和产业工人核心竞争力的有效承载,工匠型人才备受关注,其重要性得到一致认同,但这些结论多以定性方式呈现,少有实证支持;同时,虽有学者强调工匠型人才是创新绩效产出的重要群体,但从心理视角对其创新绩效展开分析却较少。究其原因,①现有研究多将工匠型人才的创新绩效作为其重要性的表现形式,忽略了个体心理是影响创新绩效的重要因素;②当前研究多集中于工匠型人才的概念、重要性等定性探讨,尚无创新绩效形成的理论解释和分析方法。显然,现有研究的模糊性不仅阻碍相关研究的深入发展,限制研究的学术价值和实践价值,而且不利于有针对性地从心理层面制定持续提升其创新绩效的激励策略,因此,立足自组织目标理论视角分析工匠型人才创新绩效形成过程不仅必要而且迫切。

鉴于此,在贯彻落实人才强国战略,加强由大国工匠示范引领高素质技能人才队伍建设的背景下,本文结合自组织目标理论,以工匠型人才为研究对象,通过一手实地访谈调查和相关资料,深入挖掘和分析工匠型人才创新绩效形成过程,并通过词频分析进一步验证结论。在此基础上提出的对策建议,不仅可以弥补现有学术界有关人才管理研究不足的现状,而且契合当前积极心理学的研究思潮,对推动人才工作高质量发展具有重要参考价值和指导意义。

三、工匠型人才创新绩效形成过程的研究设计

(一)研究方法

本文的研究方法主要有两种:一是扎根分析。自Glaser 和 Strauss(1968)[23]提出扎根理论以后,该理论以启发性工具、系统化程序搜集和分析质性数据并扎根于数据建构理论的特点成为一种重要的质性研究方法[24]。该方法通过对收集的资料进行实质性编码,将所搜集的资料进行概念化,再将概念重新整合、提升、综合为范畴以及核心范畴,挖掘关系并建构理论,最终帮助研究者得出研究结论[25-26]。由于现有文献尚未明晰工匠型人才创新绩效的内涵且没有定量研究清晰揭示工匠型人才创新绩效的形成过程,因此,对于这种内涵外延尚不明确的理论概念,本文试图通过扎根理论进行解释:在未有研究从心理视角揭示工匠型人才创新绩效形成的情况下,扎根理论作为一种立足于经验资料、自下而上建构理论的质性研究方法,通过开放式编码、主轴性编码和选择性编码对原始资料进行分解,使其逐渐概念化和范畴化,在此基础上建立的各主要范畴之间的联系,不仅有利于挖掘现象背后深层次的内在逻辑,而且可以更好地梳理和勾勒工匠型人才创新绩效形成过程中的心理过程和行为特征[27-28]。二是词频分析法。该方法通过统计某研究领域的关键词、主题词等核心词汇出现的频次,进而反映该领域的研究热点、主要观点及发展趋势[29],是一种超越个人经验和主观偏好而趋向反映客观性的学术分析方法[30]。将此方法与扎根理论相结合,能够较好地弥补质性分析过程中由于主观判断带来的偏差问题,故在质性分析的基础上,通过词频分析进一步验证相关结论。

本文主要通过三个阶段对工匠型人才创新绩效形成过程的范畴进行分析及检验:①成立编码小组。为规避个人主观判断对编码结果的影响,小组通过一位人力资源专业的教授、一位博士研究生和一位硕士研究生分别分析提取主要事例,根据事迹相似程度、资料翔实程度、工匠代表程度等原则,最终保留15位工匠代表作为质性研究对象,涉及铁路、航天科技、机器人、新能源科技、医疗器械等行业。在此基础上,分别对15个对象案例展开编码工作。②为了提高工作效率,本文以质性分析软件Nvivo12作为辅助工具,对资料进行处理。③按照上述步骤,继续对原始数据中没有选中的3个工匠案例进行编码、提取概念,以检验理论饱和度。④通过词频分析进一步验证质性结果。

(二)数据来源

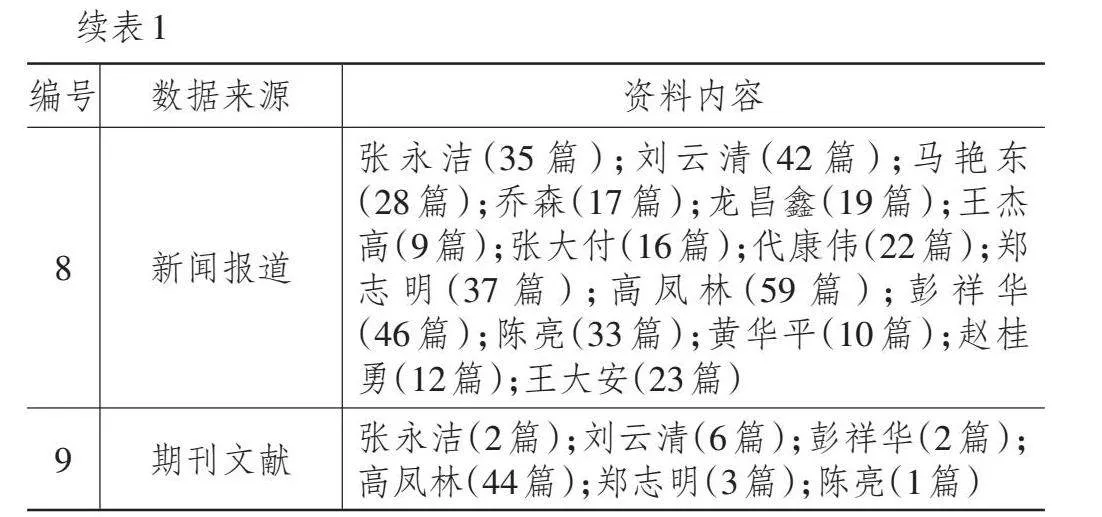

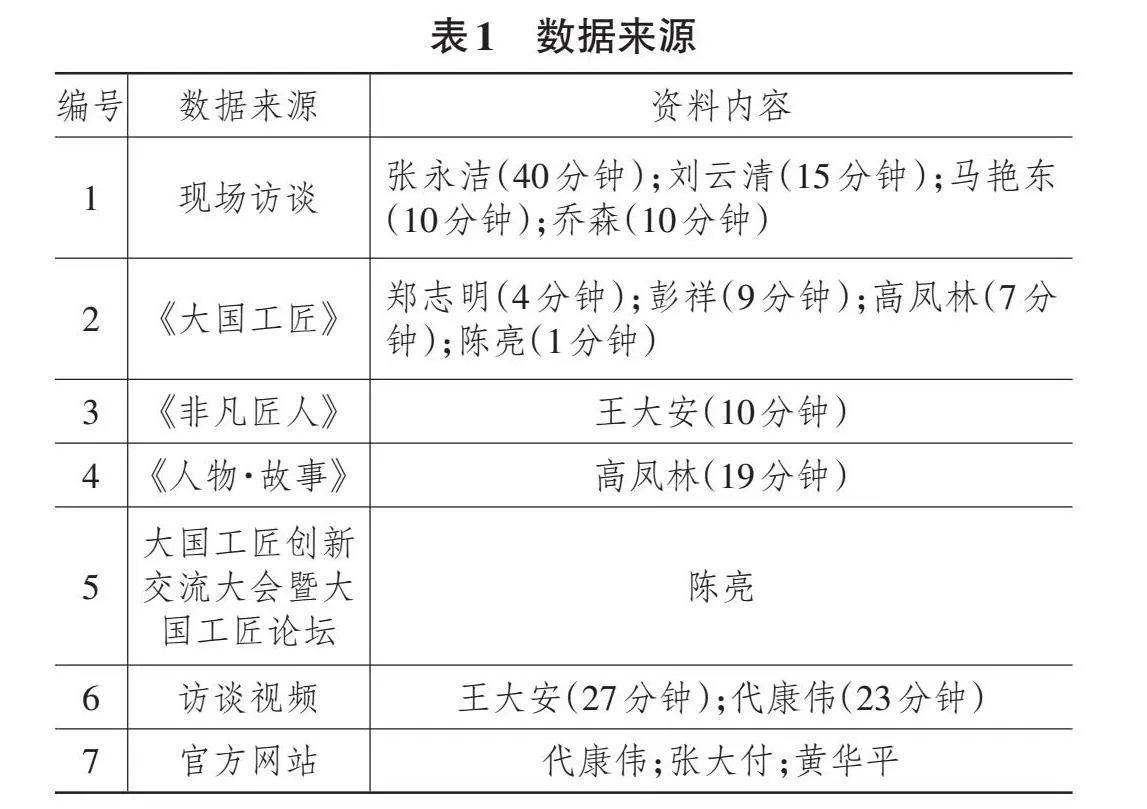

为保证数据资料的真实性和完整性,本文数据主要来源于:①工匠型人才代表访谈。在访谈之前,与受访者就访谈提纲、时间及地点进行沟通确认。本研究使用半结构化访谈提纲,线下与“中国铸造大工匠”马艳东、“中国质量工匠”刘云清、“江苏制造工匠”张永洁及“江苏大工匠”乔森进行访谈,每个受访者访谈时间为10~40分钟,并通过微信与受访者进行后续访谈,以确保访谈内容完全涵盖研究问题,获取创新绩效形成的一手资料。②互联网资料。随着互联网的深入与普及,获得的数据样本具有样本丰富、形式多样、时效性强和颗粒度小等特点,能够帮助研究者更好探索管理现象下的微观机制[31]。因此,借鉴Yin(2013)[32]的做法,任何数据都可以作为原始数据样本,以案例的代表性、易获取性、全面性及典型性为标准[33-35],通过央视《大国工匠》《非凡匠人》《人物·故事》纪录片和“大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛”“大国工匠与劳动模范研究所(微信公众号)”及相关网站等对工匠代表的新闻采访、事迹介绍、相关演说和报告资料进行工匠案例选取。③学术期刊。根据Langley等(2007)[36]在开展定性研究时利用公开出版物作为资料来源的方法以及彭伟等(2019)[37]、苏郁锋等(2017)[38]采用包括学术期刊在内的二手资料作为样本开展扎根研究的做法,本文以“工匠”“大国工匠”“工匠型人才”等关键词在中国知网(CNKI)等数据库进行文献检索,通过对收集的论文资料进行研读,选取与本研究主题密切相关的58篇文献作为案例的补充资料,见表1所列。通过上述面对面半结构化访谈、官方报道、网络数据文本及文献数据等多元化、多类型及多渠道的收集方式以增强研究结果的可靠性。

(三)资料分析

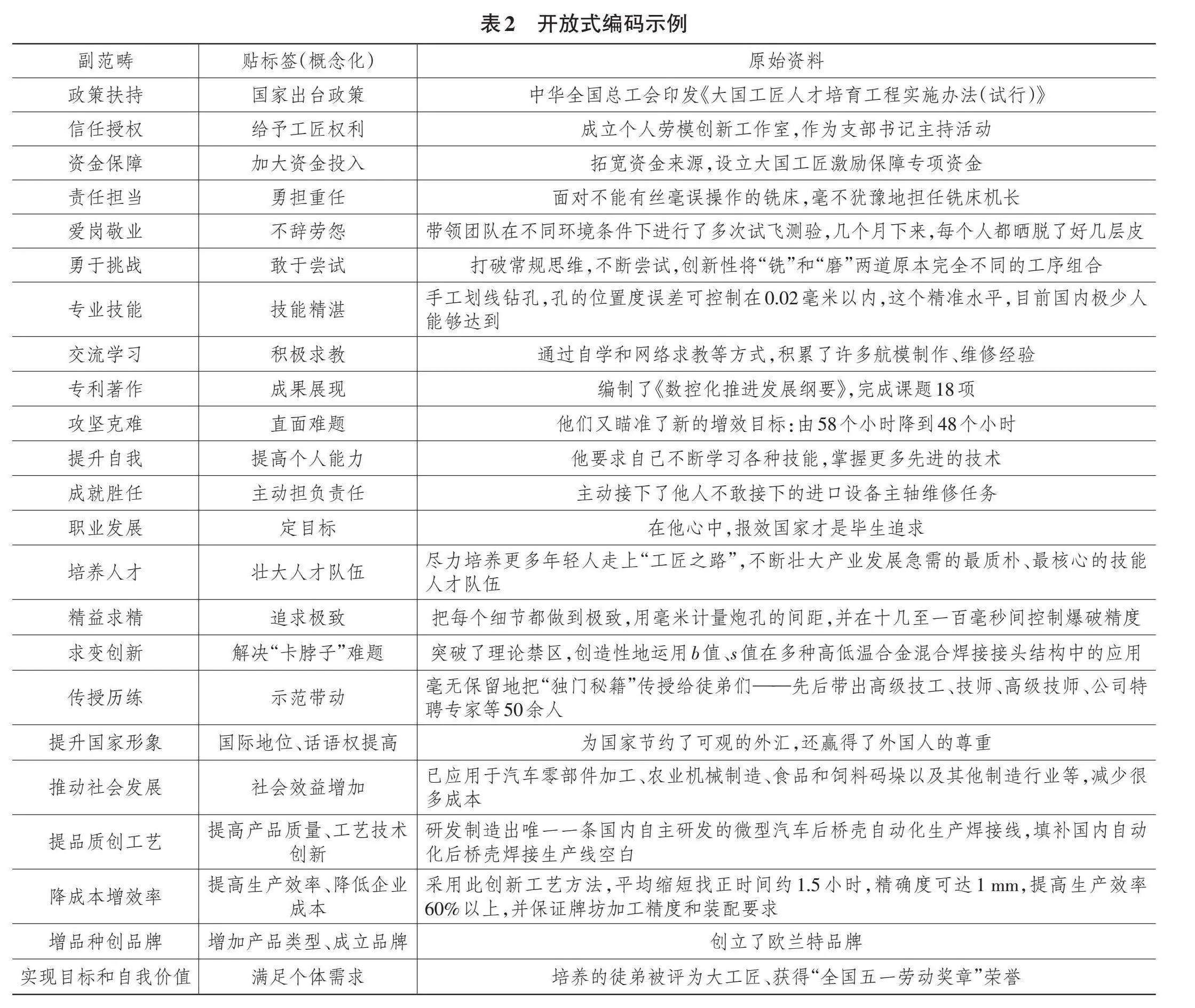

1. 开放式编码

开放式编码是打散原始资料并赋予概念,再将其重新组合。本文将收集的文献资料导入Nvivo12软件,通过贴标签对资料进行整理,剔除模糊无关的干扰语句,归纳概念并进行整合,形成范畴。每当有新的范畴、概念形成,就将其与之前的范畴、概念进行比对,以不断完善概念和范畴,最终得到23个副范畴,见表2所列。

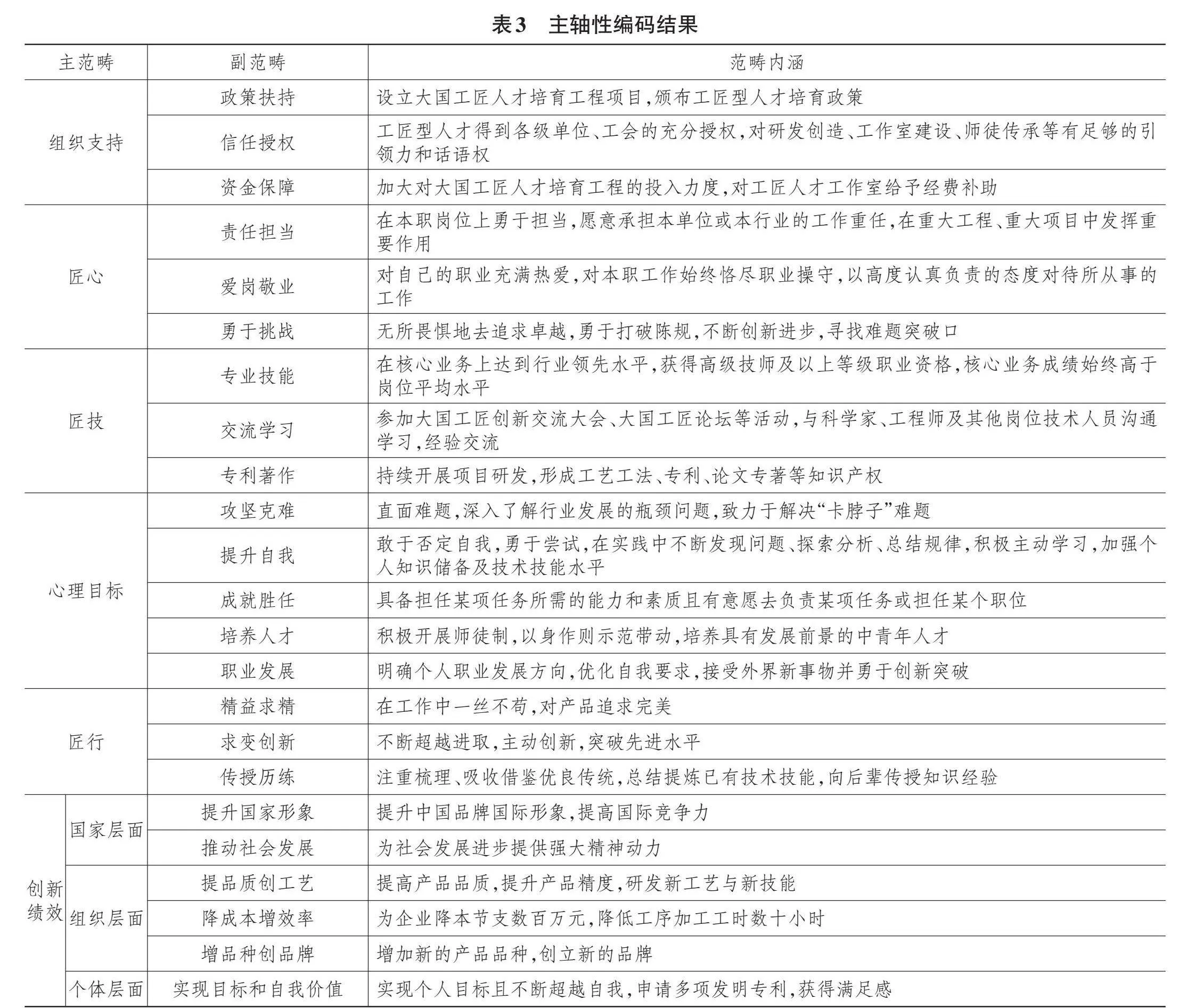

2.主轴性编码

主轴性编码主要按照“因果条件、现象、情景等”编码范式,根据编码间的相互关系和逻辑次序,分析编码在初始范畴层面的内在联系[39],并对其进行重新归类。本文对23个副范畴进行分析,最终得到 “组织支持”“匠心”“匠技”“心理目标”“匠行”“创新绩效”6个主范畴。其中,“匠心”是工匠型人才的品德和价值观,“匠技”是工匠型人才的技能和成果,“匠行”是工匠型人才的态度和行为,见表3所列。

3. 选择性编码

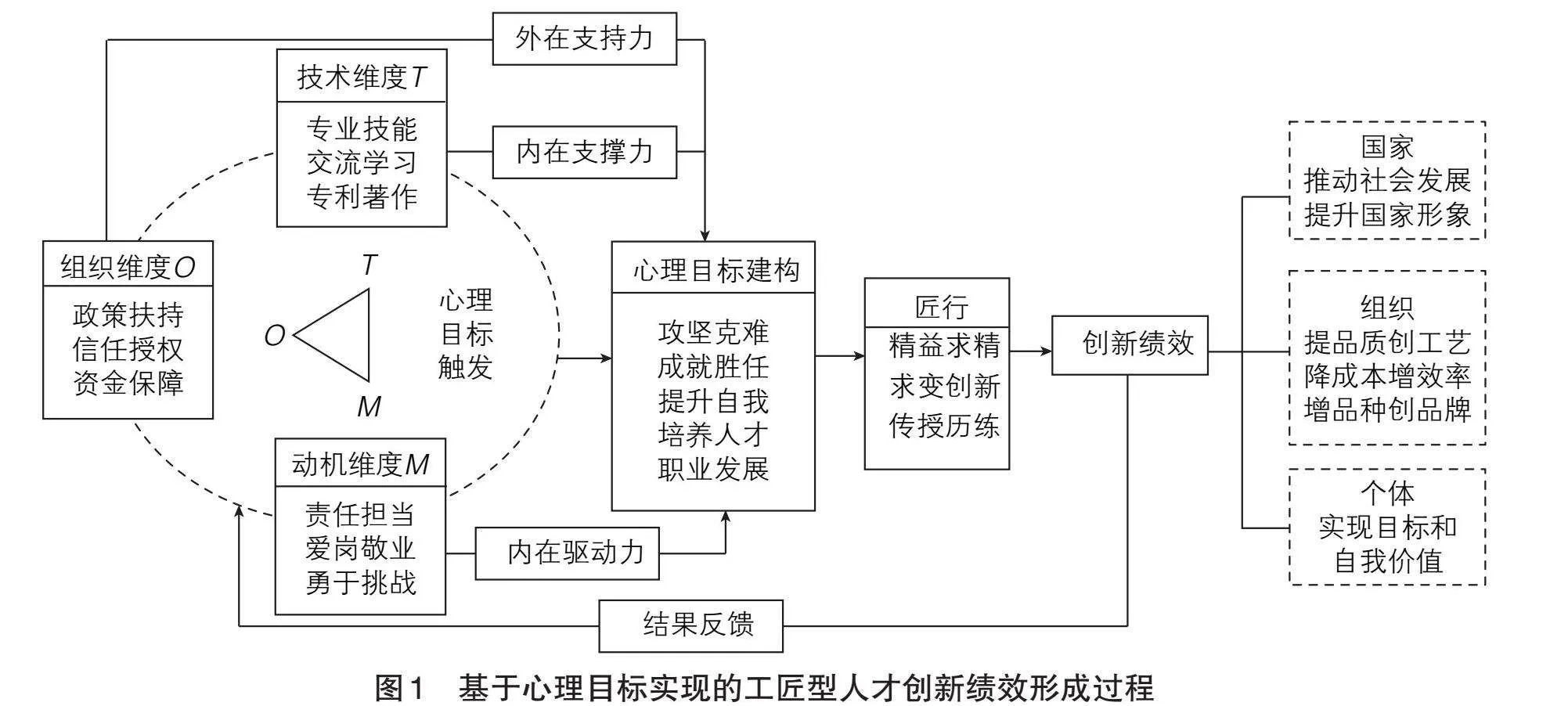

通过选择性编码,进一步梳理各范畴之间的关系并对诸多范畴予以系统性联结,深入剖析主范畴之间的内在逻辑,挖掘主范畴的本质内涵,最终将其整合为完整的分析图式[40]。组织维度——组织支持(O)、技术维度——匠技(T)、动机维度——匠心(M)三者共同构成心理目标触发机制(OMT),三者之间彼此依赖、互为支撑,共同决定了心理目标的建构。其中,组织支持是心理目标的外在支持力,匠心和匠技是心理目标建构的内在驱动力和内在支撑力,而匠行是心理目标实现的行动决策和实施过程,其带来了国家、组织和个体三个层面的创新绩效即行为结果,该结果通过反馈传递至OMT,形成新的心理目标,由此构成工匠型人才不断循环的“心理目标触发—心理目标建构—行动过程—行动结果”四阶段的创新绩效形成过程。该过程与自组织目标理论中“个体所拥有的指向未来的心理目标为个体的行为提供了强大动力,可以更有效地揭示和预测个体在某种情境下的行为表现及结果”的观点一致,诠释了心理目标是工匠型人才创新绩效形成的背后实体。具体如图1所示。

4. 理论饱和度检验

理论饱和度检验是为了确保没有遗漏新的概念、范畴或关系[41]。编码小组在完成以上15个案例分析的基础上,继续选取没有选中的3个工匠案例,按照之前的步骤进行理论饱和度检验。检验结果显示,除“组织支持”“匠心”“匠技”“心理目标”“匠行”“创新绩效”六个主范畴外,并无新的概念和范畴出现,六个主范畴内部也没有新的副范畴。此种情况说明,编码小组得到的编码结果和理论模型有较好的理论饱和度。

四、工匠型人才创新绩效形成过程阐释

自组织目标理论认为心理目标是个体对一定对象进行选择性建构、体现个人价值、具有相对稳定性、渴求实现的未来状态,为兴趣、动机、情绪、行为等提供新的理论基础。根据自组织目标理论和质性研究结果,工匠型人才爱岗敬业,秉持“走技能成才之路,守技能报国之志”“将不可能变为可能,是我们的工作,更是我们的责任”的担当(匠心M),在组织“政策扶持”“信任授权”“资金保障”等的支持下(组织支持O),凭借自身的专业技术(匠技T),敢于接受挑战,将“致力于解决‘卡脖子’难题”“攻坚克难”“提升自我”“成就胜任”“职业发展”“培养人才”等作为心理目标,驱使工匠型人才表现“匠行”:不畏困难、迎难而上,数年专注某一领域,精益求精、求变创新等,进而促使工匠型人才初期心理目标变成现实(创新绩效),其所形成的创新绩效又会反馈给心理目标触发机制(OMT),触发新的心理目标,由此构成不断循环的、基于心理目标实现的创新绩效形成过程。值得注意的是,工匠型人才创新绩效的形成需要时间的积累和沉淀,即心理目标的实现是一个动态过程,并非一蹴而就。从心理目标建构到付诸行动、再到形成创新绩效,工匠型人才具有明显的“心流状态”(Work-related Flow):当他们主动从事一种可控而富有挑战的任务(匠心M和组织支持O),且这个任务需要一定技能(匠技T)和动机(心理目标)驱使时,他们就会产生如水流一般的、独特的、令人兴奋的情绪体验,表现出明显的心流状态[42]。在这种状态下,“工作中的个体是如此投入,以至于忽视了周围的一切”,如工匠张永洁连续30多个小时未离开实验室、工匠刘云清数千次反复试验等,工匠型人才表现出的心流状态是对高效和充满动力工作状态的认知,不仅能带来幸福感,还能显著提高创新绩效[43-44]。从质性分析的主范畴来看,匠心中“始终恪尽职业操守”、匠技中“致力于解决‘卡脖子’难题”、匠行中“不断超越进取”、心理目标中“在实践中不断发现问题”等均为心流状态的表现,该状态贯穿创新绩效形成全过程,具体如图2所示。

以访谈对象之一的全国机械行业劳模、全国劳模、全国技术能手、江苏制造工匠、常州首届龙城工匠张永洁为例,1996年被公司选派赴日本三菱重工学习数控机械加工技术(组织维度——组织支持O),学成归来,他掌握相关数控加工技术,并发明重型零件找正加工、螺纹铣削等一系列专利技术(技术维度——匠技T)。“作为产业工人,就是要同0.01mm去战斗,将不可能变为可能,是我们的工作,更是我们的责任”(动机维度——匠心M)。面对挑战,他毫不犹豫地担任了铣床组长,“紧盯”数控机床,攻克技术难题(心理目标),他全身心投入技术难题攻克中,反复试验,甚至连续30多个小时未离开实验室(匠行),最终探索出防止机床误操作的《十秒确认法》,编制《数控化推进发展纲要》和CNC加工相关规范(心流状态贯穿始终)。开展的“提高牌坊内R加工效率”QC活动成功解决技术瓶颈,自主研发的“机械加工红外线直线找正器”“内螺纹数控铣削自动程序编程软件”等创新技术,每年为企业降本节支超300万元(创新绩效)。之后,为进一步强化理想信念和目标(改进后的心理目标),张永洁成立劳模创新工作室(组织维度——组织支持O),主动挑起培养数控人才的重任(动机维度——匠心M),将敬业奉献的工匠精神和专业技能(技术维度——匠技T)通过技术交流、师徒结对、技术讲座等多种形式传承给更多年轻人(匠行)。在所培养的技师中,1人荣获江苏省劳模,1人获评江苏省企业首席技师,3人被河海大学聘为兼职教师,3人被宝武集团聘为内部讲师(创新绩效)。目前,由张永洁及其工作室完成的课题已有18项(基于心理目标实现的创新绩效循环过程)。

创新绩效是匠行的结果,主要表现在国家、组织和个体三个层面:①国家层面的绩效主要包括推动社会发展和提升国家形象。案例表明,工匠型人才的创新行为为社会带来巨大的经济和社会效益,加快制造业的数智化进程,不断创新、精进、实用的智能化产品输出代表国家的高智能化水平,提升国家形象,“中国智造”成为新的国家标签。②组织层面的绩效主要包括提品质创工艺、降成本增效率和增品种创品牌。案例表明,工匠型人才的创新绩效表现为产品品质提高,带来诸多新技术、新工艺和专利,创立新品牌,增加新品种,为企业创造巨大的经济效益。③个体层面的绩效主要表现为实现目标和自我价值。案例表明,工匠型人才凭着“干一行爱一行,爱一行钻一行”的信念,不仅给组织、社会带来巨大的经济效益,而且给自身带来成就感、满足感和胜任感,实现自我价值。在三个层面中,个体层面的绩效是所有创新绩效的基础,而国家层面的绩效是终极目标,组织层面的绩效则是实现国家层面绩效不可逾越的中间环节。一方面,个体绩效的实现以组织层面的“提品质创工艺、降成本增效率和增品种创品牌”为表现形式,促进经济发展和提升社会形象;另一方面,组织层面“提品质创工艺、降成本增效率和增品种创品牌”的绩效既可以体现个体价值和社会进步,又可以提升国家形象;同时,社会发展的速度、国家形象的提升要以个体绩效的实现为推动力,以“提品质创工艺、降成本增效率和增品种创品牌”的实现为特征。因此,创新绩效的三个层面互为条件、相互融合,共同构成了一个不可分割的有机整体。

五、工匠型人才创新绩效形成过程的验证分析

(一)关键词频率统计

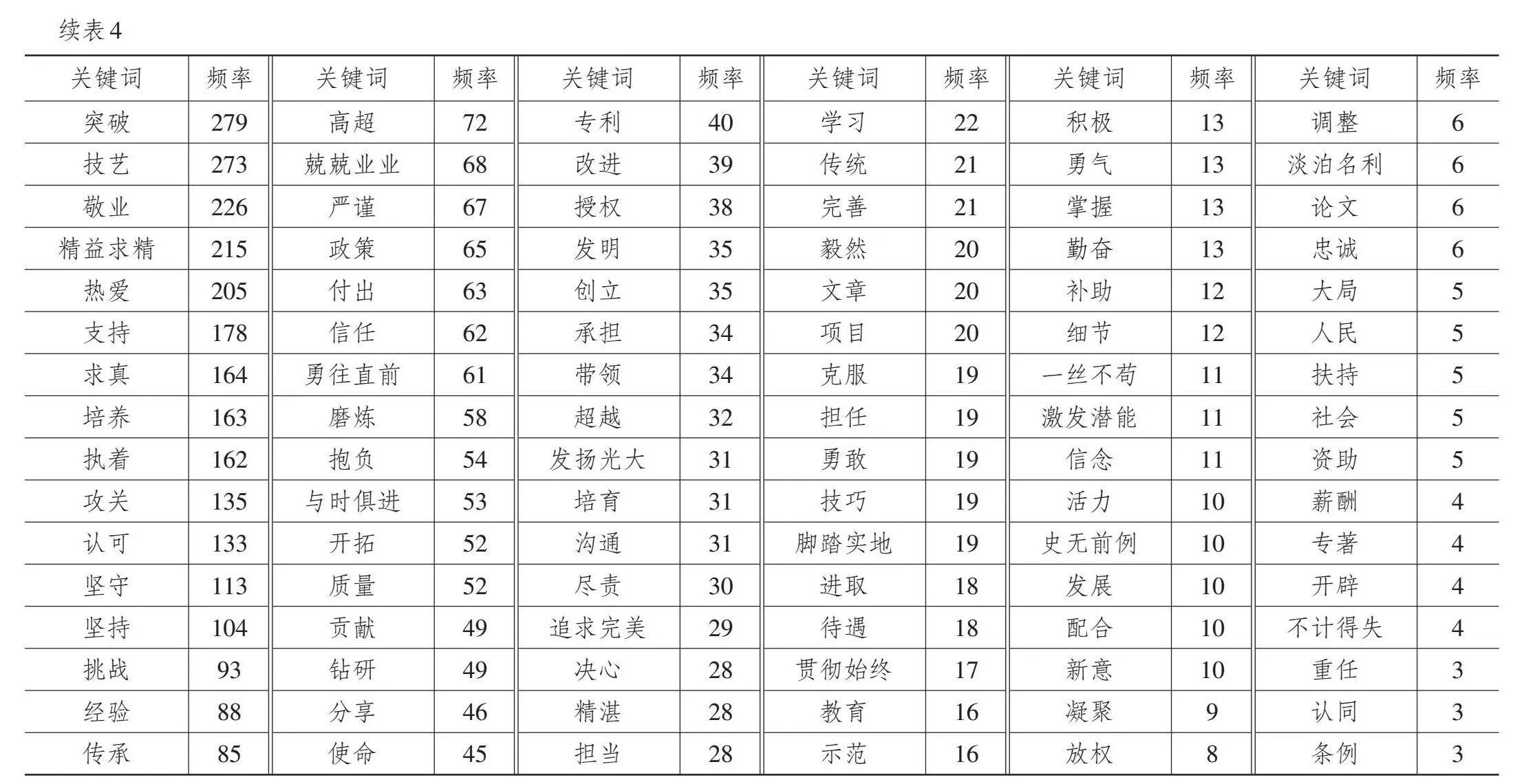

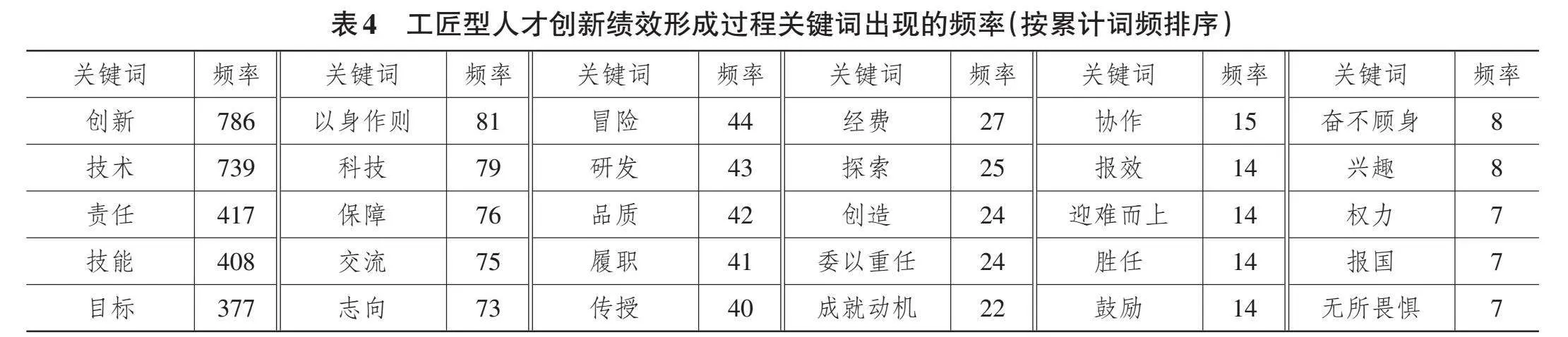

为进一步验证质性分析的结论,本文主要通过概括央视《工匠精神》纪录片、大国工匠事例,并通过网络收集有关工匠型人才、工匠精神的新闻报道、专题访谈、演讲汇报、文献专著等材料,共收集327个有效样本,并在327个有效样本中共提取体现工匠型人才创新绩效的相关关键词5 750个,见表4所列。由于篇幅限制,只列出出现频率3次以上的关键词。通过这些关键词,可以直观了解我国工匠型人才创新绩效的内涵。就词频而言,出现频率最高的关键词依次是:创新、技术、责任、技能、目标、突破、技艺、敬业等。

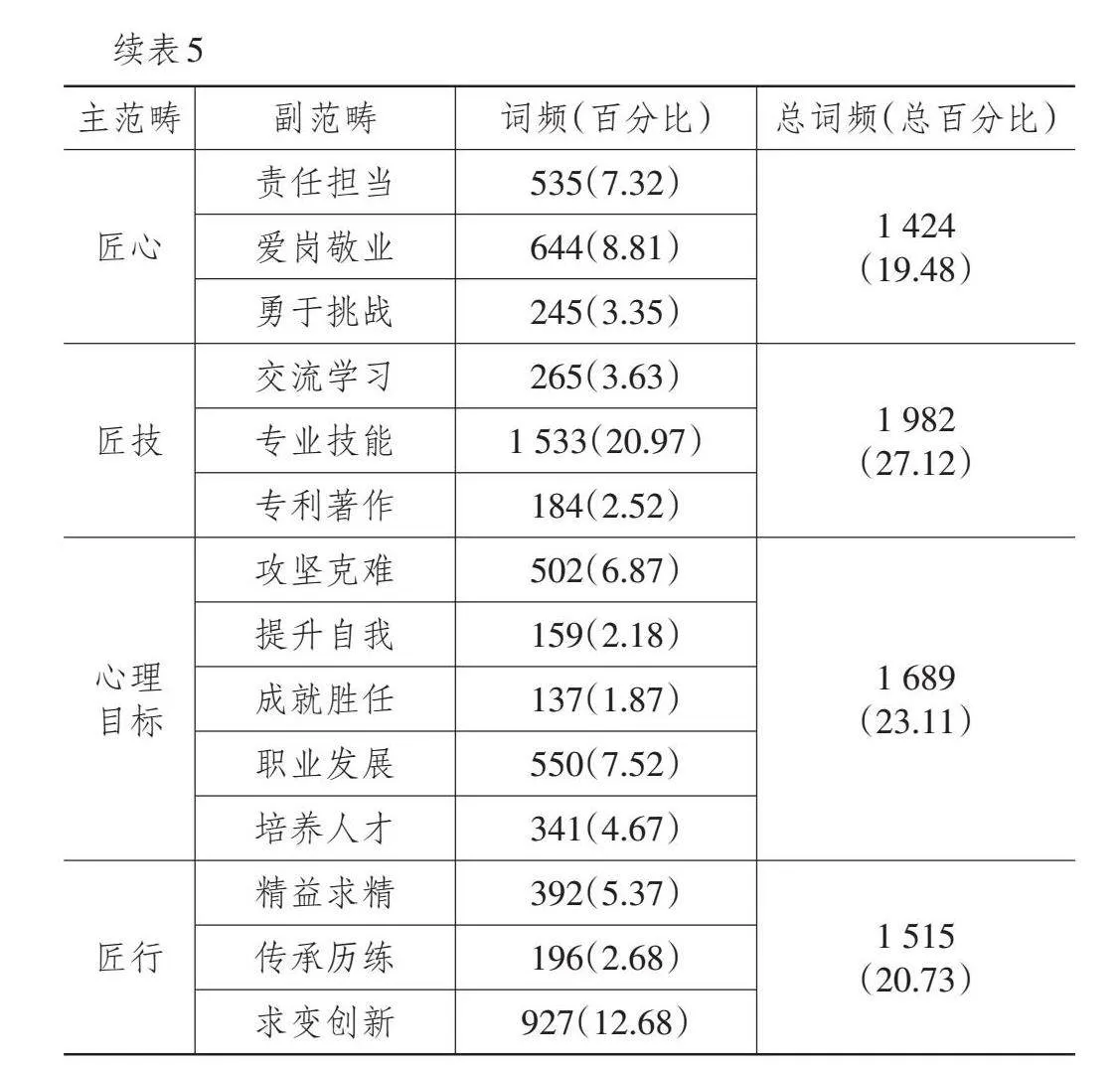

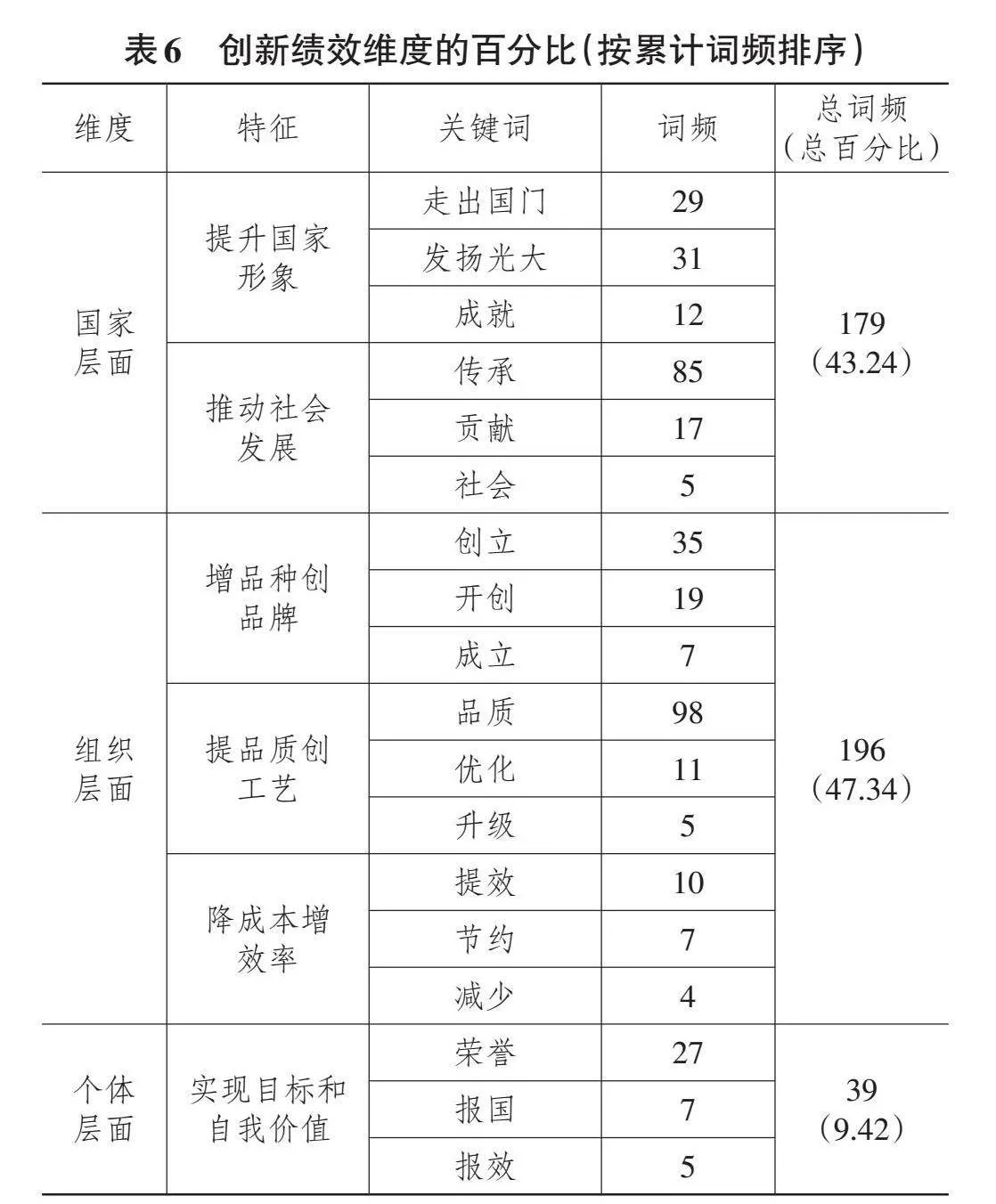

(二)维度划分与统计

由表4可知,有关工匠型人才创新绩效的高频关键词分布较为广泛,说明对于工匠型人才的研究范围较广。为更清晰地显示工匠型人才创新绩效的内涵,本文参照张勤和马费成(2007)[45]关于关键词的分类方法,对高频关键词进行多维度划分,同时邀请两名新团队成员参与其中,以提高结果的严谨性。由于篇幅限制,每个副范畴只统计出现频率在前6位的关键词,计算各维度词频所占比例,见表5所列。由表5可知,关键词中表现为“组织支持(政策扶持、信任授权、资金保障)占比9.56%”;“匠心”(责任担当、爱岗敬业、勇于挑战)占比19.48%;“匠技”(交流学习、专业技能、专利著作)占比27.12%;“心理目标”(攻坚克难、提升自我、成就胜任、职业发展、培养人才)占比23.11%以及“匠行”(精益求精、传授历练、求变创新)占比20.73%。这说明工匠型人才在组织支持下不断历练丰富自我,努力学习提升个人技术能力,勇担责任,并付诸行动,而这些行为带来的创新绩效又进一步强化工匠型人才的技艺、信念和目标,促使他们激发新的心理目标,由此形成不断循环的、基于心理目标实现的创新绩效形成过程,与质性分析的结论一致。

由于关键词缺少语境,故创新绩效的关键词可能会与组织支持、匠心、匠技、心理目标与匠行的关键词发生重合(比如国家层面的价值与心理目标、组织层面的价值与匠行等),且工匠价值体现的国家、组织和个体三个层面又是融贯的统一体,均增加了抽取工匠价值关键词的困难。经过小组成员多次讨论,得出结果见表6所列。可以发现,在工匠价值的关键词中,组织层面最多,占比47.34%;国家层面次之,占比43.24%;个体层面最少,占比9.42%。由于三个层面是不可分割、相互依存、相互促进的统一体,且本身都代表国家形象,因此,这三者反映的实质相同。

六、结论与启示

(一)研究结论

本文以15位工匠代表为研究样本,运用扎根理论与词频分析相结合的方法,对制造业工匠型人才创新绩效的形成过程展开探索性研究。结果发现,以新质生产力推动制造业高质量发展,离不开与现代科技进步、现代产业发展相适应的工匠型人才,其创新绩效产生于心理目标系统建构和实现的循环过程,由“心理目标触发—心理目标建构—行动过程—行动结果”构成,心流状态贯穿其中,反映工匠型人才“心声”的激励措施关系该人才群体对人才政策和人才工作的满意度以及由此带来的创新绩效;工匠型人才的创新绩效体现在国家、组织和个体三个层面上,三个层面互为基础、不可分割。

(二)理论价值

一是补充现有工匠型人才创新绩效理论解释不足的现状。本文基于自组织目标理论视角,通过质性研究,揭示工匠型人才创新绩效的形成经由心理目标触发、心理目标建构、行动过程、行动结果四个阶段,包含“组织支持”“匠心”“匠技”“心理目标”“匠行”“创新绩效”六个维度。其中,组织支持是心理目标建构的外在支持力,匠心和匠技是心理目标建构的内在驱动力和内在支撑力,三者相互依赖、互为支撑,分别从组织维度、动机维度和技术维度构成心理目标的触发机制(OMT),而匠行是心理目标建构后的行动决策过程,是心理目标实现的行动方案和行为策略,匠行带来创新绩效,创新绩效又通过结果反馈再次作用于心理目标的触发机制(OMT),进而形成新的心理目标,从而构成不断循环的、基于心理目标实现的创新绩效形成过程。结论表明,心理目标实现是工匠型人才创新绩效形成的背后实体,为解释工匠型人才创新绩效提供了新的理论基础。

二是深化现有工匠型人才重要性的研究。本文运用扎根理论,总结工匠型人才创新绩效主要体现在国家、组织和个体三个层面上。其中,国家层面的绩效表现为推动社会发展和提升国家形象;组织层面的绩效表现为提品质创工艺、降成本增效率和增品种创品牌三个方面;个体层面的绩效表现为实现目标和自我价值,三个层面的绩效互为条件、相互依存、彼此融合,形成不可分割的有机体,并通过词频分析进行验证。结论为现有以重要性、培育对策等为主的定性分析提供有力支撑,深化现有研究。

三是丰富现有关于工匠型人才创新绩效的影响因素研究。本文发现工匠型人才创新绩效的形成需要时间的积累和沉淀,在工匠型人才创新绩效形成过程中,心流状态明显:他们“乐在其中”,长时间专注于工作,“忘记周围的一切”,他们“其乐无穷”,在心理目标实现过程中实现自我价值,收获成就感和幸福感。即心流状态是工匠型人才高效和充满动力工作状态的积极心理认知表现,为研究工匠型人才创新绩效形成的影响因素提供新视角。

(三)管理启示

心理目标是工匠型人才创新绩效形成背后的重要实体,是激活个体创新动机、驱动创新行为、促进新质生产力发展的动力源。因此,企业要提高创新绩效,就要积极回应他们的心理目标,通过建立反映工匠型人才“心声”的激励机制进而实现长效激励。

一是多方面培育匠心。匠心是心理目标触发的动机支持,是心理目标实现过程中的价值坚守,亦是工匠型人才取得创新绩效的内在驱动力。匠心是持续创新的决心、是敢于突破“卡脖子”技术的勇气,是“不忘初心,方得始终”的坚持,更是“天下兴亡、匹夫有责”的责任担当。因此,要培养员工“干一行、爱一行、钻一行”的职业理念,帮助他们养成迎难而上、敬业精业、踏实肯干、坚持不懈的职业品质;帮助他们塑造能够产生指向与个体认知一致的内驱力的使命感。首先,深入推进产业工人队伍建设改革,让员工深切感受党和国家对技术工人的高度关注。继续开展“大国工匠”“最美职工”等学习宣传活动,充分发挥网络与新媒体等传播渠道对工匠们的宣传和引导作用,在全社会营造“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”崇尚工匠的氛围,培养技术工人的职业自豪感。其次,将目标驱动创新作为企业文化建设的重要内容,培养技术工人敢于接受挑战、精益求精、追求完美的信心和决心。号召并组织他们认真学习讨论工匠型人才的典型案例,将案例中“勇于挑战”“敢于担当”等模范力量内化于心、外化于行,促使其持续提高技能、实现创新突破,最终实现技术工人到大工匠的转变。

二是多渠道提高匠技。匠技是心理目标触发的技术支持,是心理目标实现过程中的根本保证,亦是工匠型人才取得创新绩效的内在支撑力。首先,帮助员工树立终身学习的意识。积极开展师徒对接或“一对一”帮扶等,提高被指导者的技能和品行。提供各种培训课程和专业认证,鼓励员工通过学习、与他人探讨等积累经验、获取知识并对知识进行再创造。制订员工进修和继续教育计划,帮助他们不断学习和更新知识,掌握先进技术,提高自身竞争力和专业技术能力。其次,建立容错纠错机制,为员工提供试错环境,避免员工因害怕失误而减少或抑制创新,鼓励他们克服在创新过程中的畏难心理,增强他们的工作积极性和团队协作意愿,提高专业技能。最后,对于职业院校而言,要改革人才培养方式,既要注重培养职业素养,又要不断强化操作能力。

三是多角度构建机制。培育政策、激励机制等作为心理目标触发机制的组织支持,是目标实现过程中的坚强后盾,亦是工匠型人才持续取得创新绩效的外在支持力。研究表明,当作为外部环境的管理实践及机制有利于个体心理目标实现时,个体内在动机增强,持续沉浸工作的心流状态明显,创新绩效显著,故组织支持会通过心理需要的满足对个体行为与绩效产生重要影响。基于工匠型人才“攻坚克难、成就胜任、提升自我、培养人才与职业发展”等心理目标,企业可以通过构建满足成就感、胜任感、归属感、使命感的管理机制积极回应人才心理需求:以绩效为据,设计合理价值分配的成就感激励机制;以奋斗者为本,建立公平竞争的归属感激励机制;以授权为主,营造自主共创共享氛围的胜任感激励机制;以凝心聚力为基,打造思想引领体系的使命感激励机制。

(四)不足与展望

不可避免,本文还存在以下两方面的局限:①在词频分析时,由于同义词很多,关键词的抽取不可避免地存在主观性,在未来的研究中将探索更科学的方法,用更精准的定量方法解释工匠型人才创新绩效形成过程。②受限于研究主题,本文仅在一定程度上回应了“心流状态能够让员工沉浸创新,把幸福感转化为行动绩效”这一观点[42],后续将聚焦于此,进一步挖掘和分析包括心流状态在内的积极心理认知在创新绩效形成过程中的作用机制。

参考文献:

[1]孙彦玲,孙锐.新时代人才强国战略背景下人才分类问题研究[J].科学学研究,2023,41(7):1186-1196,1210.

[2]中国·人才指数编委会.中国人才指数报告(2023)[R/OL].(2023-08-30)[2024-04-01].https://f1.cnfin.com/icmp-web-static-data/resources/third-upgrade/upload/2023/11/29/20231129178442047/753edda0050f42e183118edc111d60eb.pdf.

[3]肖群忠,刘永春.工匠精神及其当代价值[J].湖南社会科学,2015(6):6-10.

[4]程虹,田宏邈.工匠精神的不足导致产品质量不高吗?——来自中国企业员工匹配调查(CEES)的经验证据[J].宏观质量研究,2016,4(4):1-10.

[5]闫艳.技工院校工匠型人才培养方式研究[D].青岛:青岛大学,2022.

[6]周程祎.培养更多勇于创新的大国工匠[N].解放日报,2024-01-30(2).

[7]李珂.培养更多适应新质生产力发展的大国工匠[N].光明日报,2024-05-01(5).

[8]萧早荣. 工匠型人才的历史渊源与时代内涵[J].湖北开放职业学院学报,2023,36(21):56-58.

[9]惠新.工匠精神:伟大公司的驱动力[M].北京:中国商业出版社,2016.

[10]李宏伟,别应龙.工匠精神的历史传承与当代培育[J].自然辩证法研究,2015,31(8):54-59.

[11]蒋祎.工匠精神的内涵解构:基于技术哲学的视角[J].职教通讯,2018(4):51-57.

[12]刘志江,吴维库,王锋.面向“2025”工匠精神的新时代诉求[J].清华管理评论,2020(Z2):36-40.

[13]杨俊青,李欣悦,边洁.企业工匠精神、知识共享对企业创新绩效的影响[J].经济问题,2021(3):69-77.

[14]刘霞,邓宏宝.工匠精神的时代内涵、形成机理及培育方略[J].南通大学学报(社会科学版),2021,37(4):126-132.

[15]韩长日,杨秀英,谢林.工匠型人才培养的探索与实践[J].海南师范大学学报(自然科学版),2017,30(1):114-118.

[16]李倩倩,陈国强.基于校企合作的职业学校工匠型人才培养路径研究[J].职业,2022(17):42-44.

[17]章凯.目标动力学:动机与人格的自组织原理[M].北京:社会科学文献出版社,2014.

[18]章凯.兴趣的自组织目标-信息理论[J].华东师范大学学报(教育科学版),2004(1):62-66.

[19]熊文明,余维新,陈传明.学术创业者角色重构过程研究——基于目标动力学理论视角的多案例分析[J].研究与发展管理,2021,33(5):25-39,182.

[20]倪渊,张健.科技人才激励政策感知、工作价值观与创新投入[J].科学学研究,2021,39(4):632-643.

[21]章凯,杨娜.员工离职的心理目标系统驱动说及其管理蕴涵[J].南开管理评论,2022,25(3):202-214.

[22]章凯,林丛丛.员工幸福感的心理目标实现进程说[J].管理学报,2018,15(6):818-826.

[23]GLASER B G,STRAUSS A L.The Discovery of Grounded Theory:Strategy for Qualitative Research[J].Nursing Research,1968,17(4):377-380.

[24]孙继伟,林强,李晓琳,等.科创企业管理团队冲突显现的影响因素研究:基于扎根理论的探索[J].中国人力资源开发,2020,37(12):81-98.

[25]MURPHY C,KLOTZ A C,KREINER G E.Blue Skies and Black Boxes:The Promise(And Practice)of Grounded Theory in Human Resource Management Research[J]. Human Resource Management Review,2017,27(2):291-305.

[26]王丹,李柏洲.企业原始创新失败形成机制研究——基于25个案例的清晰集定性比较分析[J].软科学,2021,35(4):34-42.

[27]BEUKEL K. How Patent Experts Create Patent Breadth[J]. International Journal of Intellectual Property Management,2019,9(2):91-119.

[28]MILES M B,HUBERMAN A M. Qualitative Data Analysis:An Expanded Sourcebook(2nd Ed.)[M]. California:Sage Publications,1994.

[29]张勤.词频分析法在学科发展动态研究中的应用综述[J].图书情报知识,2011(2):95-98,128.

[30]赵宪章.2005—2006年中国文学研究热点和发展趋势——基于CSSCI中国文学研究关键词的分析[J].河北学刊,2008(4):108-113.

[31]陈晓萍,沈伟.组织与管理研究的实证方法:第3版[M].北京:北京大学出版社,2018.

[32]YIN R K. Case Study Research Design and Methods(Applied Social Research Methods)(5th ed.)[M]. California:Sage Publications,2013.

[33]EISENHARDT K M. Building Theories from Case Study Research[J]. The Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[34]毛义华,周晗.基于扎根理论的EPC总承包模式实施障碍研究[J].工程管理学报,2021,35(5):42-47.

[35]王珊珊,周鸿岩.基于扎根理论的企业专利运营模式研究[J].科学学研究,2022,40(8):1472-1480.

[36]LANGLEY A,KAKABADSE N K,SWAILES S. Longitudinal Textual Analysis:An Innovative Method for Analyzing How Realized Strategies Evolve[J]. Qualitative Research in Organizations and Management:An International Journal,2007,2(2):104-125.

[37]彭伟,于小进,郑庆龄.基于扎根理论的社会创业企业资源拼凑策略研究[J].财经论丛,2019(1):81-90.

[38]苏郁锋,吴能全,周翔.制度视角的创业过程模型——基于扎根理论的多案例研究[J].南开管理评论,2017,20(1):181-192.

[39]CORBIN J,STRAUSS A. Grounded Theory Research:Procedures,Canons and Evaluative Criteria[J]. Zeitschrift für Soziologie,1990,19(6):418-427.

[40]赵东辉,孙新波,钱雨,等.数字化时代企业家精神的涌现:基于多案例的扎根研究[J].中国人力资源开发,2021,38(7):92-108.

[41]MORSE J M. The Significance of Saturation[J]. Qualitative Health Research,1995,5(2):147-149.

[42]熊立,占小军.从心所“享”,顺“流”而创:高参与人力资源实践对员工二元创新的激励机制研究[J].南开管理评论,2022,25(3):192-201,224,202-203.

[43]滕乐法,吴媛媛,李峰.越沉浸越好吗?——品牌体验中消费者沉浸程度的双重影响研究[J].管理世界,2020,36(6):153-167,251.

[44]米哈里·契克森米哈赖.心流:最优体验心理学[M].张定琦,译.北京:中信出版社,2017.

[45]张勤,马费成.国外知识管理研究范式——以共词分析为方法[J].管理科学学报,2007(6):65-75.

[责任编辑:黄婷婷,张 兵]