王麟鹏针刺逐邪理论指导下耳尖放血联合揿针治疗慢性荨麻疹瘙痒的临床效果观察

2025-01-01唐诗唐鹏伟

【摘要】目的 探究王麟鹏针刺逐邪理论指导下耳尖放血联合揿针治疗慢性荨麻疹瘙痒的临床效果,为临床治疗提供参考。方法 选取2023年2月至2024年2月什邡市中医医院收治的90例慢性荨麻疹瘙痒患者的临床资料,进行回顾性分析。根据治疗方法不同分为常规治疗组和联合治疗组,各45例。比较两组患者临床疗效、中医证候积分、荨麻疹活动度、生活质量、睡眠质量、心理状态。结果 观察组患者临床疗效优于对照组(Plt;0.05)。治疗后,两组患者皮肤瘙痒、风团发作、恶心呕吐、心烦易怒的中医证候积分均降低,且观察组均低于对照组(均Plt;0.05)。治疗后,两组患者荨麻疹活动度评分量表(UAS7)、皮肤生活质量指数(DLQI)、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)评分均降低,且观察组均低于对照组(均Plt;0.05)。治疗后,两组患者焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)评分均降低,且观察组均低于对照组(均Plt;0.05)。结论 于王麟鹏针刺逐邪理论指导下采用耳尖放血联合揿针治疗慢性荨麻疹瘙痒患者的效果较好,可有效减轻皮肤瘙痒、风团发作等临床症状,降低荨麻疹活动度,改善生活质量及睡眠质量,调节心理状态,值得临床应用。

【关键词】王麟鹏针刺逐邪理论;耳尖放血;揿针;慢性荨麻疹;瘙痒

【中图分类号】R275 【文献标识码】A 【文章编号】2096-2665.2025.02.0072.03

DOI:10.3969/j.issn.2096-2665.2025.02.022

近年来,中国慢性荨麻疹发病率显著上升,严重影响患者生活质量。临床针对该病患者仍以药物为主,其中,依巴斯汀为第二代抗组胺药,疗效确切,能有效控制症状,但部分患者会发生头痛、眩晕、视物模糊、嗜睡等不良反应,且停药后复发率较高,远期效果欠佳[1]。中医理论学认为,风邪为慢性荨麻疹核心病机,治疗应以祛邪正气为主[2]。王麟鹏教授提出针刺逐邪理论,通过刺法逐邪与穴法逐邪,将耳尖放血与揿针相结合,可刺激患者机体穴位,达到祛邪补气、祛风止痒的治疗目的[3]。基于此,本研究探讨王麟鹏针刺逐邪理论指导下耳尖放血联合揿针治疗慢性荨麻疹瘙痒的临床效果,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2023年2月至2024年2月什邡市中医医院收治的90例慢性荨麻疹瘙痒患者的临床资料,进行回顾性分析。根据治疗方法不同分为对照组和观察组,各45例。对照组患者中男性24例,女性21例;年龄18~60岁,平均年龄(42.58±3.08)岁;病程2~11年,平均病程(5.93±0.93)年。观察组患者中男性23例,女性22例;年龄23~59岁,平均年龄(42.61±3.01)岁;病程1~10年,平均病程(5.88±0.97)年。

两组患者一般资料比较,差异无统计学意义(Pgt;0.05),组间具有可比性。本研究经什邡市中医医院医学伦理委员会批准。纳入标准:⑴西医符合《中国荨麻疹诊疗指南(2018版)》[4]中荨麻疹相关标准;⑵中医符合《瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识》[5]中医血虚风燥证相关标准(主证:风团发作,皮肤瘙痒;次证:恶心呕吐,心烦易怒;舌脉:舌红少津,脉沉细)。⑶年龄≥18周岁;⑷近30 d未使用糖皮质激素、免疫抑制剂、抗胆碱能类药物、抗组胺类药物治疗者。排除标准:⑴存在精神病史者;⑵存在血液系统疾病者;⑶药物性、物理性荨麻疹者;⑷存在重要器官功能障碍者;⑸存在恶性肿瘤疾病者;⑹哺乳期或妊娠期妇女;⑺对针灸针或耳穴敷贴过敏者。

1.2 治疗方法 对照组患者采用依巴斯汀片(ALMIRALL,S.A,国药准字HJ20140855,规格:10 mg)治疗, 10 mg/次、1次/d,睡前口服。

观察组患者在对照组基础上在王麟鹏针刺逐邪理论指导下采用耳尖放血联合揿针治疗:⑴耳尖放血。患者取坐位,对其耳廓进行按摩,耳廓充血后对耳尖常规消毒;一手固定耳廓放血部位,另一手采用一次性使用无菌注射针(浙江康德莱医疗器械股份有限公司,国械注准20193141818,规格:7号)进行点刺,挤压出血后(5~8滴),采用干棉球吸附。⑵揿针。取三阴交、足三里、风市、脾俞、肝俞、肺俞、血海、曲池、膈俞、风门穴(以上穴位均取双穴),及大椎穴,患者取仰卧位,对上述穴位皮肤常规消毒,点按上述穴位,将揿针(吴江市云龙医疗器械有限公司,苏械注准20142200224,规格:0.22×1.3 mm)针体揿入患者疼痛最敏感的阳性部位皮下,并适度按压。

两组患者均持续治疗。

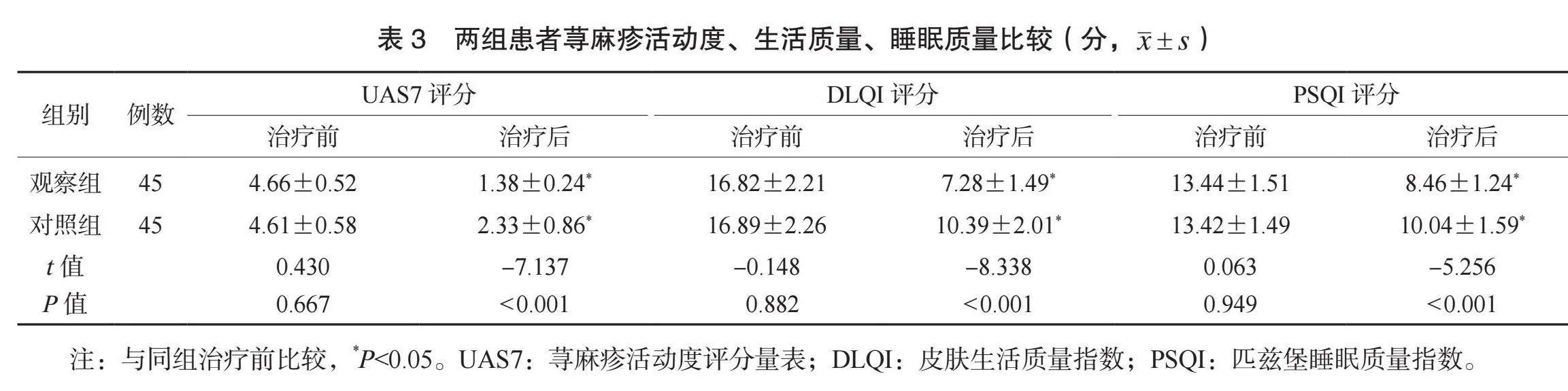

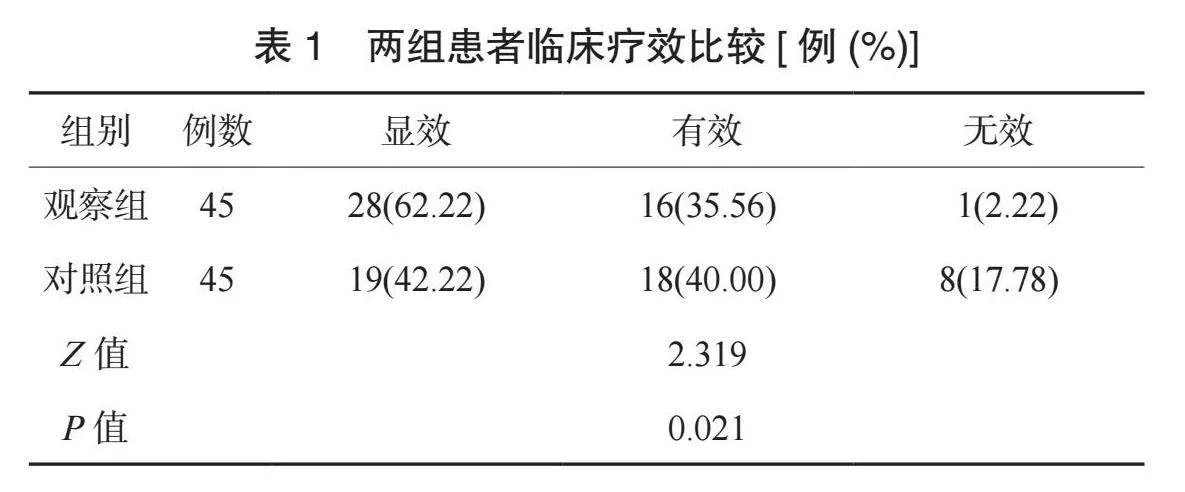

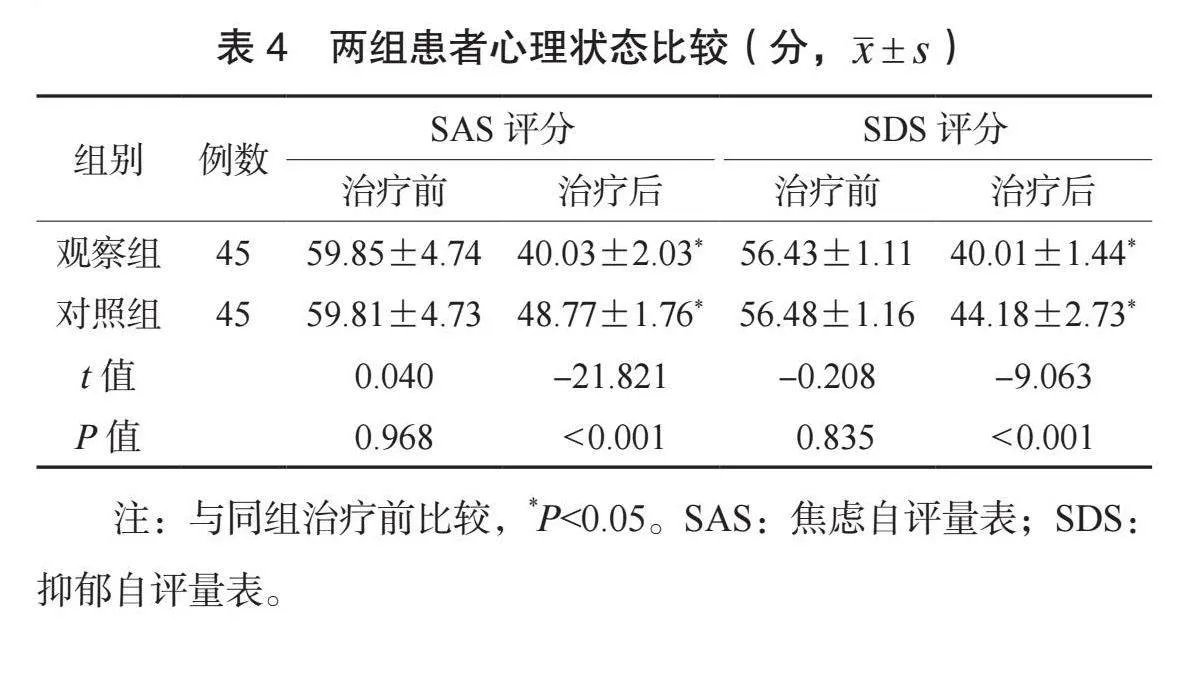

1.3 观察指标 ⑴临床疗效。根据《中医病证诊断疗效标准》[6]评价两组患者临床疗效,显效:患者皮肤瘙痒、风团发作、恶心呕吐、心烦易怒临床症状消失,中医证候积分减分率≥85%;有效:患者临床症状获得有效缓解, 60%lt;中医证候积分减分率lt;85%;无效:患者临床症状无变化,中医证候积分减分率≤60%。⑵中医证候积分。于治疗前后,采用中医证候积分评价患者主证、次证变化,包括皮肤瘙痒、风团发作、恶心呕吐、心烦易怒,症状由轻到重采用1、 2、 3、 4计分,患者症状严重程度与分值成正比[6]。⑶荨麻疹活动度。于治疗前后,采用荨麻疹活动度评分量表(UAS7)[7]评价两组患者荨麻疹活动度,包括风团症状、瘙痒症状2个维度,各维度包括4个项目,均采用0~3分计分法,患者荨麻疹活动度与分值成正比。⑷生活质量。于治疗前后,采用皮肤生活质量指数(DLQI)[8]评价两组患者生活质量,包括10个项目,采用0~3分计分法,患者生活质量与分值成反比。⑸睡眠质量。于治疗前后,采用匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)[9]评价两组患者睡眠质量,包括7个维度,共18个项目,总分范围0~21分,患者睡眠状况与分值成反比。⑹心理状态。于治疗前后,采用焦虑自评量表(SAS)[10]对患者焦虑心理进行评价,分界值为≥50分,分值与患者焦虑程度成反比;采用抑郁自评量表(SDS)[10]评价患者心理抑郁状态,分界值为≥52分;,分值与患者抑郁程度成反比。

1.4 统计学分析 采用SPSS 19.0统计学软件进行数据分析。计数资料以[例(%)]表示,采用χ2检验,等级资料采用秩和检验;计量资料以(x)表示,采用t检验。以Plt;0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效比较 观察组患者临床疗效优于对照组,差异有统计学意义(Plt;0.05),见表1。

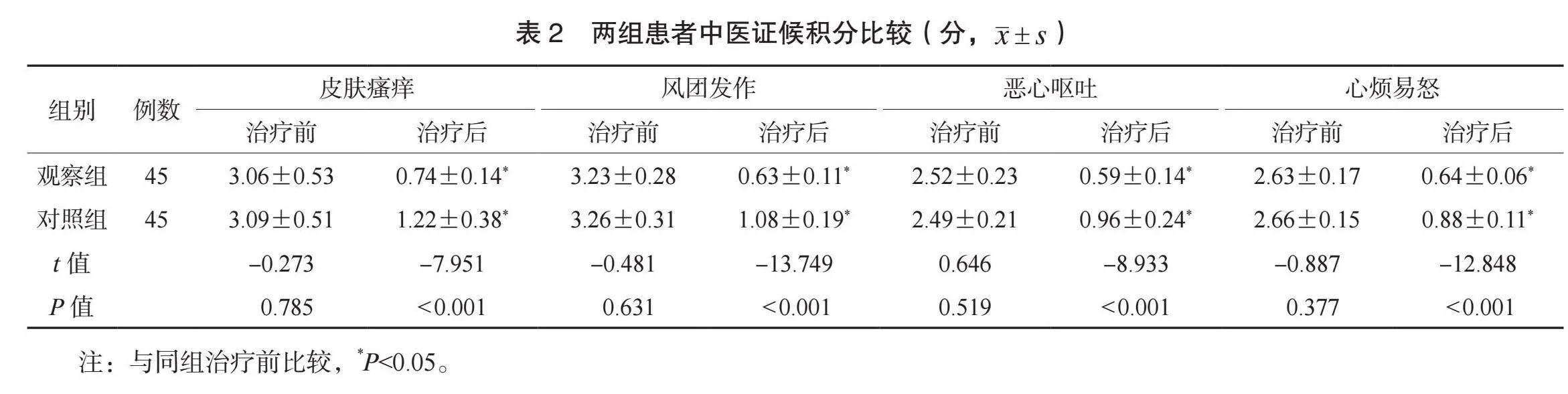

2.2 两组患者中医证候积分比较 治疗后,两组患者皮肤瘙痒、风团发作、恶心呕吐、心烦易怒积分均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表2。

2.3 两组患者荨麻疹活动度、生活质量、睡眠质量比较 治疗后,两组患者UAS7、 DLQI、 PSQI评分均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表3。

2.4 两组患者心理状态比较 治疗后,两组患者SAS、 SDS评分均降低,且观察组均低于对照组,差异均有统计学意义(均Plt;0.05),见表4。

3 讨论

慢性荨麻疹是临床常见的皮肤科疾病,病程普遍较长,常伴有面部、四肢或躯干风团发作,同时还会出现皮肤瘙痒、麻刺感,使患者出现抑郁等负面情绪,严重影响生活、睡眠质量[11]。目前,临床针对慢性荨麻疹发病机制尚未形成统一定论,但普遍认为与饮食、免疫机制、感染、内分泌障碍等因素有关[12]。依巴斯汀是临床治疗慢性荨麻疹患者首选的第二代抗组胺药,对临床症状有一定缓解作用,可减轻患者皮肤瘙痒状态,但患者长期用药会增加用药不良反应发生风险[13]。

中医理论学中,慢性荨麻疹属于“风疹”“瘾疹”范畴,常因卫表不固、禀赋不足,使风邪乘虚侵袭,同时风寒外邪,表虚不固,肝肾不足,情志内伤,使血虚生风化燥而起,患者病情迁延不愈,反复发作,使风邪过极,久病入络,蕴久成毒,日久化燥成风,行血虚风燥之态。因此,慢性荨麻疹患者常见血虚风燥证,治疗应以祛风止痒、祛邪补气、养血润燥为主[14]。

本研究结果显示,观察组患者临床疗效优于对照组;治疗后,观察组患者皮肤瘙痒、风团发作、恶心呕吐、心烦易怒积分均低于对照组。分析原因为,慢性荨麻疹发病与“风邪”密切相关,治疗应以祛邪祛风为主。王麟鹏教授指出,逐邪是针刺的主要作用,通过刺法引邪出体,可达到祛风止痒、祛邪补气的治疗目的,且逐邪需采用粗针重刺,入络者可放血。而慢性荨麻疹患者病情反复发作,久病入络,故采用耳尖放血联合揿针治疗。中医理论学认为,少阳主风,太阳主表,膀胱经上至头顶,再从头两侧至耳上,少阳经循行于耳,表证与太阳经有关,荨麻疹与风与表皆相关,因此耳尖放血可治风治表;同时,耳尖放血也可活血通络,达到调和气血的目的。揿针属于皮内针,可在皮下进行温和高频的持续性刺激,从而对机体展开动态调节。在慢性荨麻疹治疗中,揿针能对患者神经末梢进行直接刺激,使神经兴奋后沿神经传导通路传入中枢神经系统,刺激神经系统调节,进而激活神经-内分泌-免疫系统,从而有效改善患者皮肤瘙痒、风团发作等临床症状。

本研究结果显示,治疗后,观察组患者UAS7、DLQI、PSQI评分均低于对照组,SAS、SDS评分均低于对照组。分析原因为,慢性荨麻疹活动度越高,患者更易出现皮肤瘙痒、刺痛感等症状,降低其生活、睡眠质量,易造成焦虑和抑郁状态。基于王麟鹏逐邪理论指导下耳尖放血联合揿针治疗能从患者病机入手,在治疗实证的同时对虚证,实现标本兼治,逐步调节患者机体,达到祛邪祛风、扶正补气、养血润燥的治疗目的。

综上所述,慢于王麟鹏针刺逐邪理论指导下采用耳尖放血联合揿针治疗慢性荨麻疹瘙痒患者的效果较好,可有效减轻皮肤瘙痒、风团发作等临床症状,降低荨麻疹活动度,改善生活质量及睡眠质量,调节心理状态。

参考文献

张丽,杨波,曹巧芝,等.止痒消疹颗粒联合第2代抗组胺药治疗慢性荨麻疹的临床疗效[J].中南大学学报(医学版), 2024, 49(2): 175-181.

寿星虎,陈家辉,魏淑相.六经辨证论治慢性荨麻疹验案举隅[J].山西中医, 2024, 40(5): 39, 70.

王宝华.王麟鹏针刺逐邪思想述略[J].北京中医药, 2014, 33(7): 509-511.

中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心.中国荨麻疹诊疗指南(2018版)[J].中华皮肤科杂志, 2019, 52(1): 1-5.

中华中医药学会皮肤科分会.瘾疹(荨麻疹)中医治疗专家共识[J].中国中西医结合皮肤性病学杂志, 2017, 16(3): 274-275.

中国中医药管理局.中医病症诊断疗效标准[M].南京:南京大学出版社, 1994: 132-133.

中华医学会皮肤性病学分会荨麻疹研究中心.中国荨麻疹诊疗指南(2022版)[J].中华皮肤科杂志, 2022, 55(12): 1041-1049.

王晓玲,赵天恩,张喜芹.简体中文版皮肤病生活质量指标信度和效度初探[J].中华流行病学杂志, 2004, 25(9): 791-793.

路桃影,李艳,夏萍,等.匹兹堡睡眠质量指数的信度及效度分析[J].重庆医学, 2014, 43(3): 260-263.

段泉泉,胜利.焦虑及抑郁自评量表的临床效度[J].中国心理卫生杂志, 2012, 26(9): 676-679.

王亚新,罗俊娜,吴梅丽.加味荆防方联合西替利嗪治疗慢性荨麻疹[J].吉林中医药, 2024, 44(9): 1064-1068.

王佳怡,李捷.慢性荨麻疹发病机制的研究进展[J].中南大学学报(医学版), 2023, 48(10): 1602-1610.

马琳,吴景东.慢性荨麻疹中西医治疗进展[J].实用中医内科杂志, 2021, 35(1): 44-47.

张雅雯,周宏鹤,秦骥. 刺络放血疗法联合养血定风汤治疗血虚风燥型慢性荨麻疹的疗效观察[J]. 四川生理科学杂志, 2024, 46(9): 2048-2050.