“人民城市”理念融入城市管理专业建设路径研究

2024-12-31米娟

[摘 要]目前,我国城市管理专业建设普遍存在中国特色的专业建设理念缺乏、课程体系不够完善、课程思政挖掘不深、重方法论轻系统思维等问题,无法满足日益复杂化和大型化的城市对综合性城市管理专业人才的需求。习近平总书记创造性地提出了“人民城市”的理念,为城市管理专业的建设提供了方向。在“人民城市”理念的指导下,城市管理专业可以通过树立“人民城市”的专业建设理念、完善专业课程体系、构建“人民城市”思政理论体系、创新数字化技术人才培养思路等措施,培养出符合国家发展趋势、

适应现代城市需求的新型城市管理专业人才,助力城市化的高水平发展。

[关键词]人民城市;城市管理;课程思政;专业建设

doi:10.3969/j.issn.1673-0194.2024.21.056

[中图分类号]G642 [文献标识码]A [文章编号]1673-0194(2024)21-0197-05

0" " "引 言

城市管理专业是一门集合管理学、经济学、社会学、法学以及规划学等多学科的综合性新兴学科。随着现代社会发展的复杂化与大型化,很多城市问题已经不仅仅是依靠某一门学科或某一门单项的技术就可以解决,需要跨学科诊断后协同治理。因此,城市管理专业通过多学科融合为学生提供完整的专业教育,弥补了综合性城市管理专业人才的不足。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央特别重视城市工作,习近平总书记高瞻远瞩,创造性地提出了“人民城市”的理念,强调“城市是人民的城市,人民城市为人民”“城市建设要贯穿以人民为中心的发展思想”等,形成关于“人民城市”的重要思想。建设城市管理专业,怎么建、如何建,习近平总书记关于“人民城市”的重要思想给出了答案。

1" " "城市管理专业建设的现状和存在的问题

1.1" "城市管理专业建设的现状

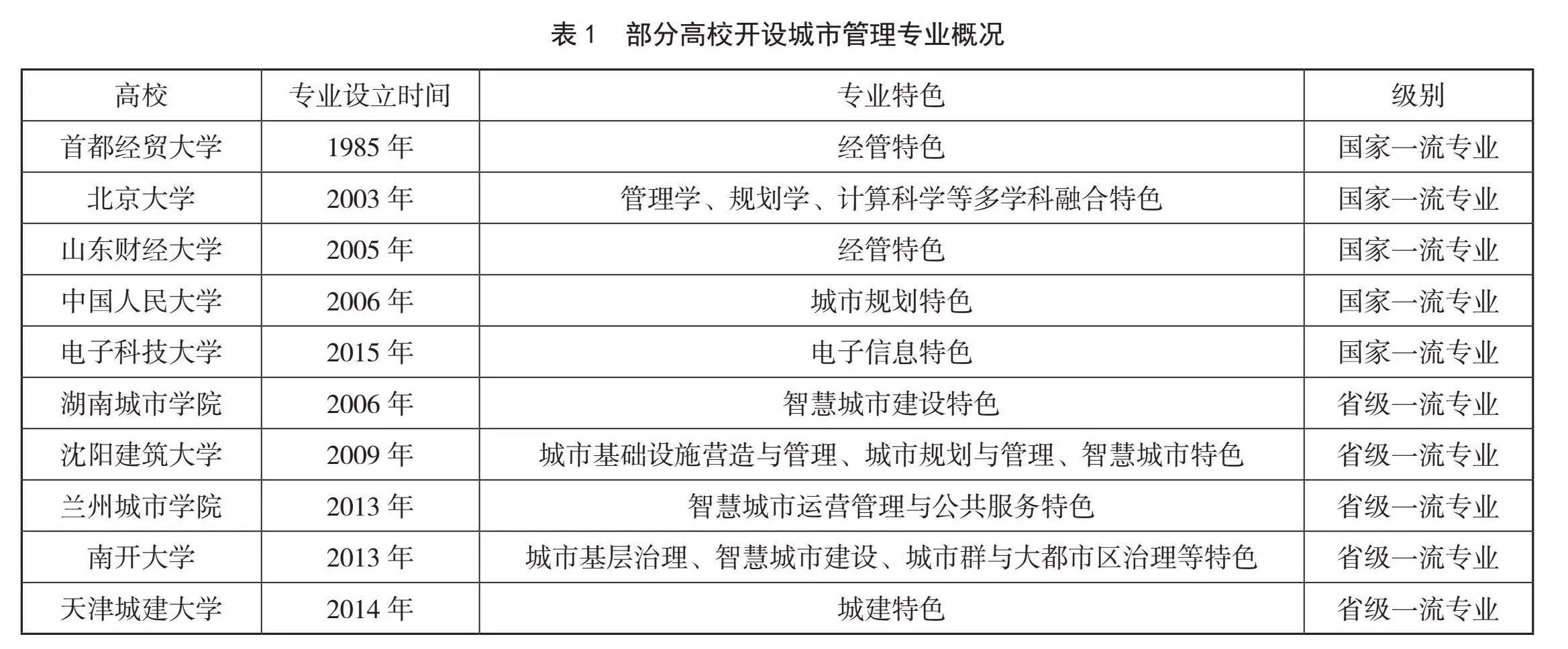

我国城市管理专业建设起步较晚,属于新兴学科。随着我国城镇化进程的发展,各高校纷纷开始筹备并设立具有自身特色的城市管理专业。截至2019年,我国共有63个城市管理专业点,其中,北京大学、中国人民大学、首都经贸大学、电子科技大学、山东财经大学等高校城市管理专业获批国家一流本科专业建设点[1],其余高校将城市管理专业的建设与各自学校的优势结合起来,形成了“百花齐放、各具特色”的格局(见表1)。总体来看,目前我国高校城市管理专业建设受各高校优势学科的影响,主要集中在政府公共治理、城市经济治理、城市规划治理、城市基础设施建设治理和智慧城市治理五个方面,虽然与城市热点问题相结合,但是缺乏城市管理专业建设核心指导思想,课程方向的设置呈现碎片化状态。

1.2" "当前城市管理专业建设存在的问题

1.2.1" "缺乏中国特色的专业建设理念

城市管理专业起源于欧美的工业城市,多以西方的城市治理理论为指导。在实践中,中国城市与西方城市在发展演进的过程中存在着巨大的差异,在西方城市有效的方法并不一定适用于中国城市的发展,不一定能满足中国人民对城市建设的期望和需求。缺乏中国特色的专业建设理念,导致对城市管理专业认识上存在模糊、引发误解,公众对城市管理专业的期望值降低、信心不够,使得现有的城市管理专业建设无法满足我国日益复杂化和大型化的城市发展对综合性城市管理人才的需求。这就要求立足于新时代中国城市的本质性特征,从价值、制度和技术等角度全面厘清中国城市治理现代化的本源,构建体现中国特色的城市管理专业建设理念[2]。

1.2.2" "课程体系不够完善

当前我国城市管理专业大多将课程重点放在了城市规划、城市基础建设、城市管理等以“物”为中心的“实然”因素上,对城市治理是为了什么,为达到目标应该如何治理,城市问题背后的深层次原因、机理等方面的知识体系设置不够完整,使城市规划和建设缺乏创造力、城市治理缺乏人文关怀,呈现出“头痛医头,脚痛医脚”的状态。课程设置范围较广,多为城市管理、城市经济、城市规划、计算技术、法学等学科相关碎片化课程,缺乏一条清晰的主线,使得学生感觉课程涉猎范围很广,但是课程之间的联系不清晰。

1.2.3" "课程思政挖掘不深

近些年来,虽然大多高校开展了“思政进课堂”

“思政金课”等活动,注重专业教学中思政元素的挖掘,实现思政教育和专业教育齐头并进,但是实践效果不尽如人意。究其原因,一是缺乏针对专业建设的思政培训。目前高校的思政课程培训并没有与各专业结合起来,没有针对具体专业建设的思政培训,使得专业教师在思政元素挖掘的过程中主要靠自学、自悟,效果大打折扣。二是思政元素碎片化严重。专业教师虽然在每个章节都会融入思政元素,但均是“各说各话”,

没有形成统一的、系统的课程思政思想,融入较生硬,不能有效地激发学生的好奇心、探索精神、钻研精神和专业自信。

1.2.4" "重方法论轻系统思维

随着互联网、大数据、云计算、区块链、人工智能等新数字技术的发展,城市管理专业建设从以前重视综合理论发展到现在偏好技术工具导向,培养学生运用科学技术去解决城市问题。这种培养方式虽然提高了学生理论联系实际的操作能力,但过于关注技术手段,拟采用单一的技术手段解决复杂问题,忽略了部分与整体的关系,割裂了理论与现实情况,忽视了城市问题背后的深层次的、系统化的成因,造成了现实问题治理的梗阻。这就需要超越分离式思维模式,追求新技术时重点关注人的需求和社会效应,将技术定位为改善城市的手段,而不是目标。

2" " "“人民城市”理念的内涵

以习近平同志为核心的党中央深刻认识到城市在我国经济社会发展、民生改善中的重要作用,提出了“人民城市”理念,从人民性、系统性、现代性三个方面破解了我国城市管理专业建设的难题,为我国城市管理专业建设的优化指明了方向。

2.1" "“人民城市”理念的精髓:人民性

“人民城市”的建设理念是对城市如何实现居民生活更美好的回应,是对人民主体性的回应。人民性是“人民城市”理念的前提,解决了城市发展属于谁、依靠谁、为了谁等重大问题,阐明了社会主义城市的根本属性。“人民城市”理念的人民性从以下三个方面体

现:一是从人的需求出发。一方面强调城市规划、建设要以解决人民最关心的问题为导向,最大限度地满足不同个体的差异化需求,以实现治理成果的共享。二是深刻理解人民需求的异质性。城市治理决策在满足大多数群体迫切需求的同时,对弱势群体的诉求进行正面回应,确保弱势群体的利益。三是以人的感受为最终评价标准,强调幸福感、获得感。金杯银杯不如群众的好口碑,将人民的感受作为评价“人民城市”治理成效的衡量尺度,促进了城市客观发展与人民主观感受的相统一,也体现了中国特色城市发展道路的优越性。

2.2" "“人民城市”理念的系统性:统筹规划、建设、管理

“人民城市”理念提出,城市工作要树立系统思维,从构成城市诸多要素、结构、功能等方面入手,系统推进各方面工作。城市的首要工作是科学规划,要综合考虑城市功能定位、文化特色、建设管理等多种因素来制定规划。城市工作要坚持规划为先、科学建设、精细化管理,实现城市发展高质量、城市生活高品质、城市治理高效能。

2.3" "“人民城市”理念的现代性:打造宜居、韧性、智慧城市

城市治理是国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。“人民城市”理念的现代性体现在立足现代人民需求,打造宜居、韧性、智慧城市。一是把保护生态环境摆在更加突出的位置,贯彻“金山银山不如绿水青山”,打造人与自然和谐共生的城市空间。二是重视城市内涝问题,加强排水能力建设,筑牢城市安全线。三是善于运用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术推动城市管理手段、管理模式、管理理念创新,提升城市智慧化治理水平。

3" " "“人民城市”理念下融入城市管理专业建设路径研究

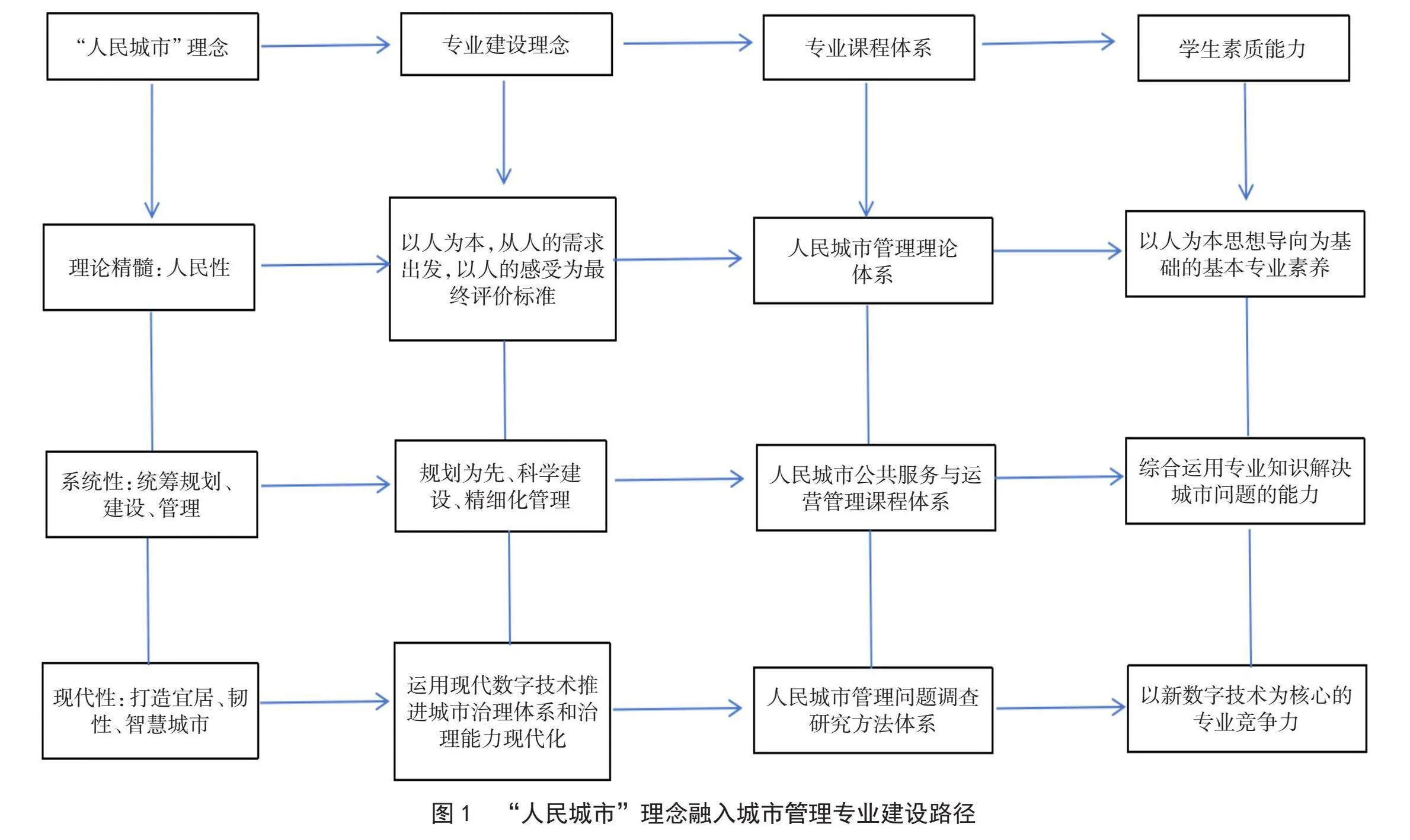

城市是承载现代国家建设和治理最为重要的战略空间,城市建设是实现国家现代化的重要引擎,其水平将直接影响到社会主义现代化强国目标的达成。我国城镇化的蓬勃发展使得社会对城市管理专业人才的需求与日俱增。可以说,习近平总书记关于城市工作的重要论述在关键时刻为我国城市管理专业建设提供了重要的指导价值,为城市管理专业建设指明了方向。城市管理专业建设可以从树立“人民城市”的专业建设理念、完善专业课程体系、构建“人民城市”思政体系、创新城市管理专业人才培养思路等方面着手,培养学生以人为本思想导向为基础的基本专业素养,综合运用专业知识解决城市问题的能力,以及以新数字技术为核心的专业竞争力,助力城市治理体系和治理能力现代化高水平发展(图1)。

3.1" "树立“人民城市”的专业建设理念

“人民城市”理念把城市作为生命体、有机体加以对待,保护其生态本底、历史厚度、幸福温度。“人民城市”理念强调金山银山不如绿水青山,强调保护历史文化,强调社会的进步和人的全面发展。无论是绿色优美的生态城市、底蕴深厚的人文城市,还是共建共治共享的和谐城市,实质是要达成人与自然、人与社会及人与人的共生共荣关系,是一种以人的价值为核心导向的新型城市文明[3]。因此,城市管理专业建设要把这一思想树立为人才培养的基本专业价值观导向,形成人与自然共生、人与历史文化共存、人与人共享的专业建设价值观。

3.2" "完善城市管理专业课程体系

“人民城市”理念要求城市治理要以人为本,优化城市布局,注重生态文明,传承历史文化,打造宜居、韧性、智慧城市。城市管理专业可以通过课程改革,在“人民城市”理念的指导下构建完善的专业课程体系。具体来说,一是构建人民城市管理理论体系,包括人民城市导论、城市管理学、城市规划学、城市经济学、城市社会学、城市管理法规、人工智能原理与应用等课程,明确城市发展的价值观,掌握中国特色社会主义城市发展规律,提升城市管理理论素养。二是构建人民城市公共服务与运营管理课程体系,包括城市社区治理、城市交通规划与设计、城市公共安全应急管理、城市生态案例、海绵城市建设、城市风貌管控、城市管理法规等课程,培养学生综合运用城市管理相关知识解决城市公共服务与城市运营管理问题。三是构建人民城市管理问题调查研究方法体系,包括GIS地理信息系统、社会研究方法、社会调查、数字技术与治理等课程,主要为培养学生能够运用数字技术精准识别与获取需求,并分析、解决城市问题的能力。

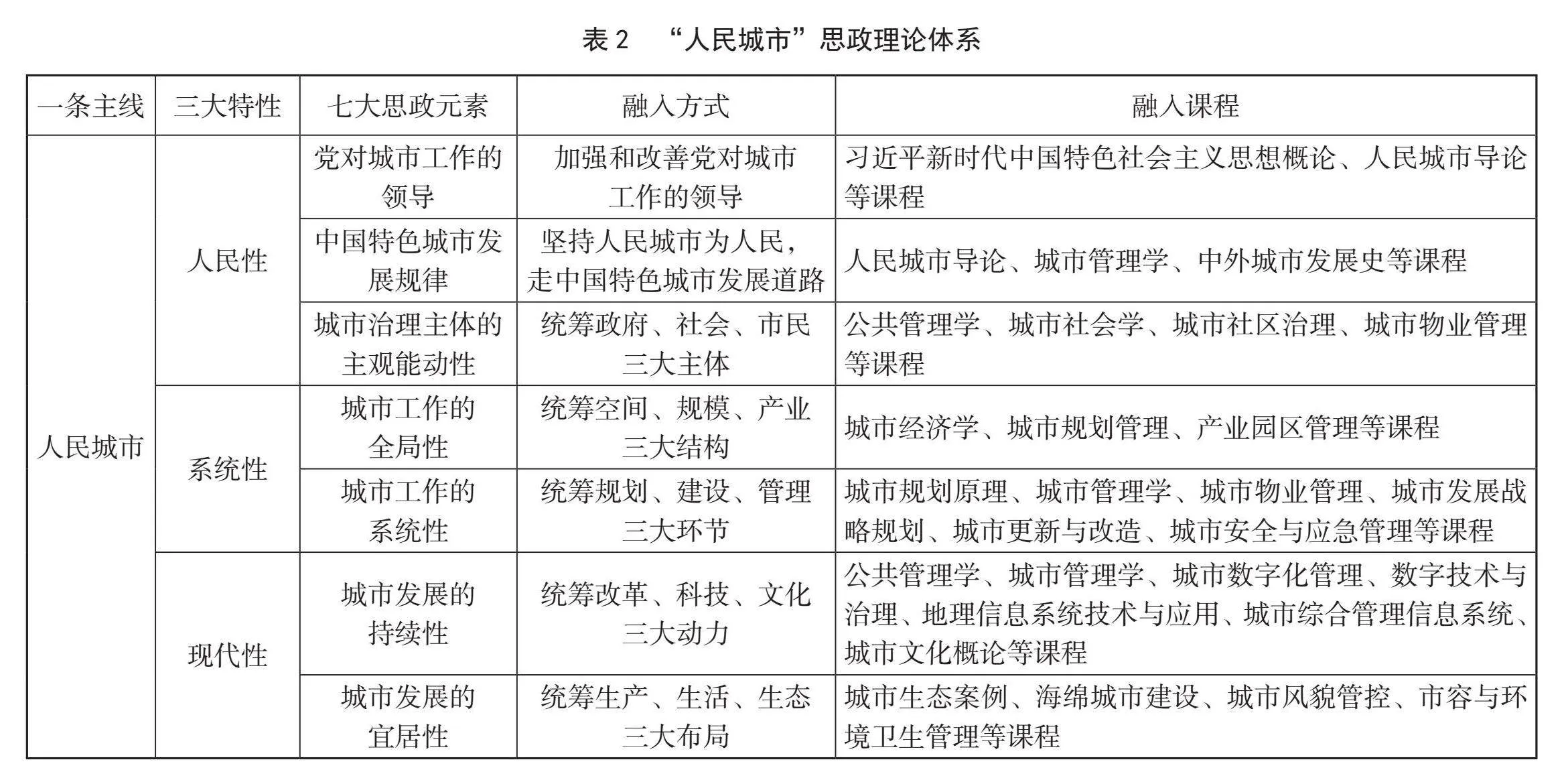

3.3" "构建“人民城市”思政理论体系

综观习近平总书记关于城市治理的重要论述,始终秉持着“以人民为中心”的价值观念。“人民城市”理念紧扣中国城市问题和议题,蕴含着我国文化密码、价值取向、核心理论,是中国城市管理专业课程话语体系的精髓。城市管理专业在专业课程的教学过程中不仅要将“人民城市”理念贯穿于专业知识体系的概念、范畴、命题、思想、理论、思维中,挖掘根植于中国城市管理的历史传统、基本国情和发展道路,解释、洞悉、破解城市发展问题[4],还要以“人民城市”理念为主线,将“加强和改善党对城市工作的领导”“坚持人民城市为人民,走中国特色城市发展道路”“提高城市工作全局性”“提高城市工作系统性”“提高城市发展持续性”“提高城市发展宜居性”“提高各方推动城市发展的积极性”等思政元素融入课程中,构建“一线三性七素”的“人民城市”思政理论体系(见表2)。

3.4" "创新数字化技术人才培养思路

城市管理专业是公共管理下设的二级学科,这就意味着城市管理专业是以管理学学科为主体框架,以数字技术为辅助手段的一门学科。因此,在城市管理专业人才培养思路上,既要明确中国城市治理的基本理论,也要引导学生掌握城市治理手段的科学化、精细化、智能化。一是开设城市管理原理性课程,引导学生把握中国特色社会主义城市发展规律,做到因地制宜。二是提高学生精细化治理能力,将社区治理、市政设施管理、市容环境管理、交通管理、社会治安、生态治理、历史遗产保护等城市治理活动纳入网格,实现小区域、模块化管理,提升城市管理的有效性。三是融入城市治理的新技术方法、手段,建设智慧城市治理虚拟实验室,通过模拟演练,利用大数据、云计算、区块链、人工智能等前沿技术识别、分析、解决城市问题,提升学生智慧城市治理水平,增强专业竞争力。在此过程中,要引导学生审慎运用数字技术,实现“工具理性”和“价值理性”的有效平衡。

4" " "结束语

当前,我国城市管理专业建设普遍存在中国特色的专业建设理念缺乏、课程体系不够完善、课程思政挖掘不深、重方法论轻系统思维等问题,其核心是缺乏明晰的专业建设指导思想,使得专业定位不清晰、课程设置形散神散,无法满足社会对综合性城市管理专业人才的需求。在“人民城市”理念的指导下,城市管理专业可以树立“人民城市”的专业建设理念,将中国特色城市发展道路的精髓融入专业建设中,完善专业课程体系,构建“人民城市”思政理论体系,创新数字化技术人才培养思路,培养出符合国家发展趋势、适应现代城市需求的新型城市管理专业人才。

主要参考文献

[1]沈体雁,郐艳丽,王德起,等.城市管理:国家一流本科专业学科建设和发展[J].城市管理研究,2022(0):187-195,215-216.

[2]陈松川,周霞,王金行.北京建筑大学:推进建筑类高校城市管理专业实现高质量内涵式发展[J].城市管理与科技,2022,23(6):64-66.

[3]刘洋.习近平关于人民城市重要论述的生成逻辑与时代价值[J].马克思主义研究,2022(8):97-104.

[4]陈松川,王金行.新时代城市治理理念推进城市管理课程质量建设[J].教育教学论坛,2022(9):13-16.