新时期农类职业本科院校劳动教育与耕读文化的融合实践

2024-12-31刘佩瑶

摘" 要:该研究探讨新时期农类职业本科院校劳动教育与耕读文化融合实践的对策。通过分析劳动教育与耕读文化在人才培养中的重要作用,提出加强课程体系建设、师资队伍建设、实践教学等对策。这些对策旨在促进劳动教育与耕读文化的深度融合,培养学生的劳动精神和实践能力,同时传承和弘扬耕读文化。该研究对于推动农类职业本科院校人才培养模式的创新具有积极意义。

关键词:职业本科院校;劳动教育;耕读文化;人才培养;融合

中图分类号:G712" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)23-0141-04

Abstract: This study explores countermeasures for the integration of labor education and farming and reading culture in agricultural vocational universities in the new era. By analyzing the important role of labor education and farming and reading culture in talent training, countermeasures such as strengthening the construction of curriculum system, teacher team construction, and practical teaching are put forward. These countermeasures aim to promote the deep integration of labor education and farming and reading culture, cultivate students' labor spirit and practical ability, and at the same time inherit and promote farming and reading culture. This research has positive significance for promoting the innovation of talent training models in agricultural vocational universities.

Keywords: vocational university; labor education; farming and reading culture; talent training; integration

随着新时代的到来,农类职业本科院校在培养高素质农业人才方面肩负着重要使命。劳动教育与耕读文化的融合,不仅是传承和弘扬中华优秀传统文化的重要途径,也是提升学生综合素质、培养创新精神和实践能力的重要举措。因此,本文旨在探讨新时期农类职业本科院校劳动教育与耕读文化融合实践的对策,以期为相关高校提供有益的参考。

1" 新时代涉农高校“耕读融合”内涵与培育体系构建逻辑

1.1" 新时代背景下涉农高校“耕读融合”的内涵解读

在新时代背景下,涉农高校的“耕读融合”具有更为丰富和深刻的内涵。这一理念强调将传统耕读文化与现代劳动教育紧密结合,通过耕读实践,不仅传授农业知识和技能,更着重于培养学生的劳动精神、创新能力和社会责任感。耕读文化作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分,蕴含着丰富的哲学思想、道德观念和人文精神。在新时代,这种文化被赋予了新的时代内涵,成为培养新时代农业人才的重要资源。通过耕读实践,学生能够深入了解农业生产的艰辛与不易,体验到劳动的喜悦与成就,从而培养起对劳动的热爱和尊重。同时,现代劳动教育也要求涉农高校在教育中注重培养学生的创新精神和实践能力。通过将耕读文化与现代劳动教育相结合,有利于学生在实践中探索新知、解决问题,从而培养他们的创新意识和实践能力。这种融合不仅有助于提升学生的综合素质,也有助于推动农业科技的进步和农业产业的发展。因此,新时代涉农高校的“耕读融合”内涵可以理解为,以传统耕读文化为底蕴,以现代劳动教育为手段,通过耕读实践培养学生的劳动精神、创新能力和社会责任感,为新时代农业人才的培养提供有力支撑。

1.2" “耕读融合”对涉农高校思政教育工作的价值意蕴

“耕读融合”对于涉农高校思政教育工作具有重要的价值意蕴。第一,它有助于引导学生树立正确的劳动观念和价值观。通过耕读实践,学生能够深刻认识到劳动是创造财富、推动社会进步的根本动力,从而树立起尊重劳动、热爱劳动、崇尚劳动的正确观念。同时,耕读文化中的勤俭节约、自强不息等精神品质也有助于培养学生的良好价值观。第二,“耕读融合”有助于增强学生对农业、农村、农民的认同感和归属感。通过深入了解农业生产和农村生活,学生能够更加深刻地认识到农业是国民经济的基础、农民是社会的重要组成部分,从而增强对“三农”问题的关注和理解。这种认同感和归属感的增强有助于引导学生积极投身农业现代化建设,为乡村振兴贡献自己的力量。第三,“耕读融合”有助于提升思政教育的针对性和实效性。通过将耕读文化融入思政教育中,可以使教育内容更加贴近学生实际、贴近生活实践,从而增强思政教育的吸引力和感染力。同时,耕读实践中的真实案例和生动场景也有助于加深学生对思政理论的理解和掌握,提高思政教育的效果和质量。因此,“耕读融合”不仅是对传统文化的传承和创新,也是对思政教育工作的深化和拓展。它有助于涉农高校在思政教育工作中更好地引导学生树立正确的价值观念、增强社会责任感、提升综合素质,为培养新时代农业人才提供有力保障。

1.3" 涉农高校“耕读融合”培育体系构建的逻辑思路

构建涉农高校“耕读融合”培育体系需要遵循逻辑严谨、结构合理的原则,以培养学生的劳动精神和实践能力为核心目标,以耕读文化为载体,通过课程体系、实践教学、师资队伍等多方面的建设,形成具有特色的培育体系。第一,要明确培育体系的核心目标是培养学生的劳动精神和实践能力。这要求在构建培育体系时,注重引导学生树立正确的劳动观念,培养他们的劳动习惯和劳动技能,同时提升学生的实践能力和创新能力。第二,要以耕读文化为载体,深入挖掘耕读文化的教育价值。通过开设耕读文化相关课程、组织耕读实践活动等方式,让学生在亲身体验中感受耕读文化的魅力,领悟其蕴含的深刻哲理和人文精神。第三,要注重课程体系的建设。在构建课程体系时,要注重将耕读文化与现代劳动教育相结合,形成具有特色的课程体系。通过优化课程设置、完善教学内容、创新教学方法等手段,提高课程的教学质量和效果。第四,实践教学也是培育体系的重要组成部分。通过搭建实践平台、开展实践活动等方式,让学生在实践中体验劳动的乐趣、锻炼实践能力、提升创新素养。第五,要加强师资队伍的建设。通过引进优秀人才、加强师资培训等方式,培养一支具备耕读文化素养和劳动教育能力的师资队伍。同时,鼓励教师积极参与“耕读融合”的实践研究,提升教育教学水平。

2" 当前涉农高校“耕读融合”培育的现状及分析

2.1" 缺乏整体化培育目标指导

目前,涉农高校在推进“耕读融合”培育工作时,普遍缺乏一个清晰、整体化的培育目标指导。这导致在实践过程中,各项工作的开展往往缺乏明确的方向和统一的标准,难以形成有效的合力。由于缺乏整体化的目标指导,涉农高校在课程设置、实践教学、师资建设等方面往往各自为政,难以形成系统性的培育体系。这不仅影响了“耕读融合”培育工作的深入推进,也制约了涉农高校在人才培养方面的创新和发展。

2.2" 各育人体系及培育载体协同共育合力弱

涉农高校在育人体系和培育载体方面存在协同不足的问题。各育人体系之间缺乏有效的沟通和合作机制,导致在资源分配、课程设置、实践教学等方面存在重复和浪费的现象。同时,培育载体之间也缺乏有效的整合和协调,难以形成多元化的培育环境。这种协同共育合力的弱化不仅影响了“耕读融合”培育工作的效果,也制约了涉农高校在人才培养方面的整体水平的提升。

2.3" 各阶段培育目标不明确及评价体系缺失

在“耕读融合”培育过程中,涉农高校往往缺乏明确的阶段性目标和有效的评价体系。这导致在实践中,难以对培育工作进行量化评估和持续改进。由于缺乏明确的阶段性目标,涉农高校在培育过程中往往缺乏针对性和实效性,难以根据学生的成长阶段和实际需求进行有针对性的培育。同时,评价体系的缺失也使得涉农高校难以对培育工作进行客观、全面的评价,无法及时发现和解决问题,影响了培育工作的质量和效果。

2.4" 专属课程体系及育人队伍建设相对滞后

涉农高校在“耕读融合”专属课程体系和育人队伍建设方面相对滞后。目前,涉农高校尚未形成完善的“耕读融合”课程体系,缺乏针对性强、实用性高的课程。同时,育人队伍建设也存在不足,缺乏具备耕读文化素养和劳动教育能力的专业师资队伍。这制约了涉农高校在“耕读融合”培育方面的深入发展,难以为学生提供高质量的教育和培养。

3" “三进三阶五融合”的“耕读融合”培育体系的构建

3.1" “耕读融合”劳动教育模式的理论基础

“耕读融合”劳动教育模式是在新时代背景下,结合中国传统耕读文化与现代劳动教育理念而形成的一种创新教育模式。这一模式以马克思主义劳动观为指导,深入挖掘中国传统耕读文化的精髓,将其与现代劳动教育的实践相结合,形成了具有中国特色的劳动教育理念。马克思主义劳动观认为劳动是人类社会存在和发展的基础,是创造财富和推动社会进步的根本动力。它强调劳动的价值和意义,认为劳动不仅创造了物质财富,还培养了人的道德品质和精神风貌。而中国传统耕读文化则强调农耕与读书并重,注重实践与理论的结合,体现了对劳动的尊重和热爱。

在“耕读融合”劳动教育模式中,我们汲取了马克思主义劳动观和中国传统耕读文化的精髓,将其融入到劳动教育的实践中。注重培养学生的劳动精神和实践能力,让他们在劳动中体验成长的快乐,领悟人生的真谛。同时,注重将耕读文化中的优秀元素融入到劳动教育中,让学生在劳动中感受传统文化的魅力,增强文化自信。

3.2" “三进三阶五融合”的“耕读融合”培育体系构建框架

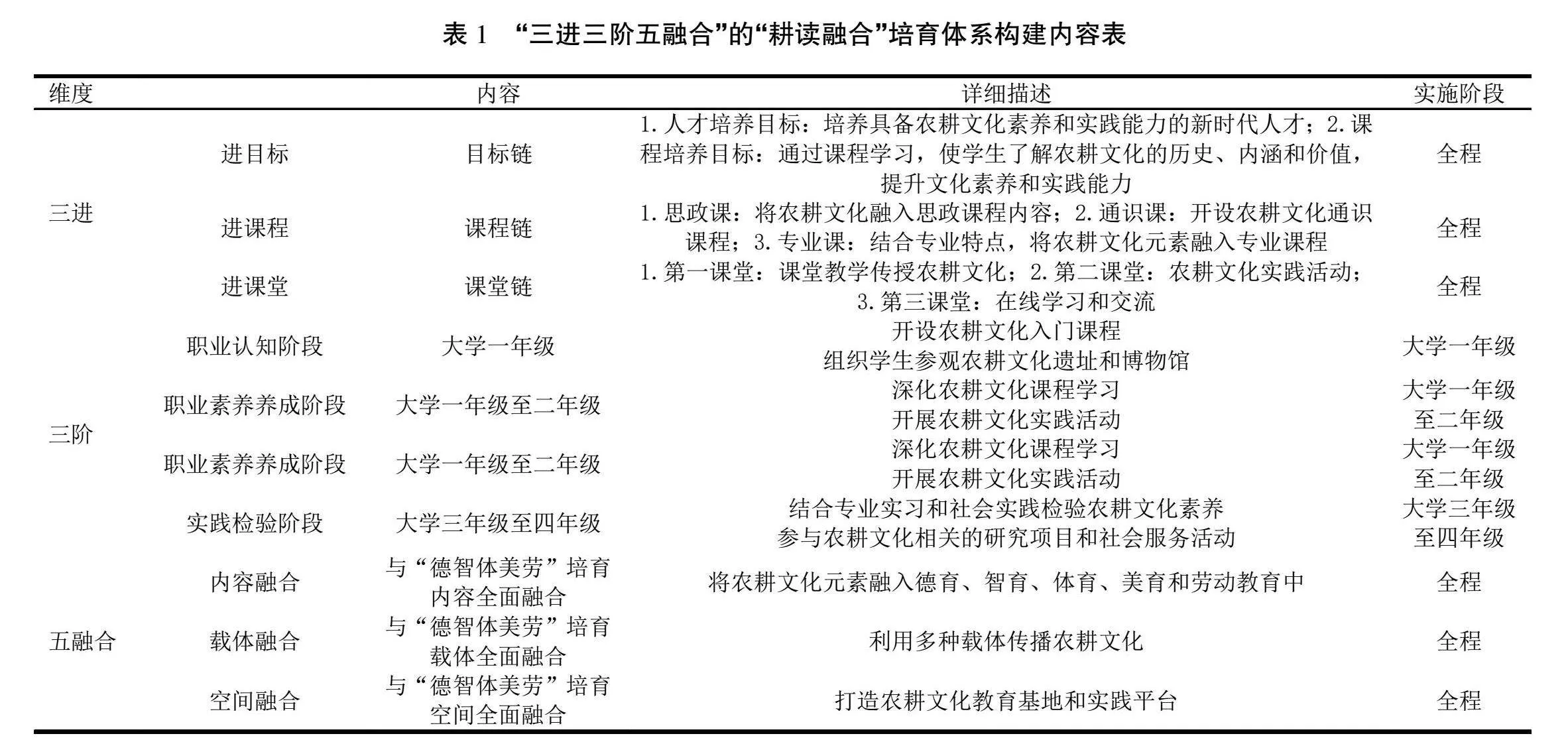

“三进三阶五融合”的“耕读融合”培育体系是一个系统性、递进式的培育框架,旨在通过多层次、多渠道的融合方式,实现劳动教育与耕读文化的有机结合(表1)。

第一,“三进”指的是进目标、进课程、进课堂。将“耕读融合”的理念和目标融入学校整体发展规划和人才培养方案中,确保其在教育教学中得到充分体现。同时,通过课程改革和课堂教学改革,将耕读文化元素和劳动教育内容融入课程体系和课堂教学中,让学生在日常学习中就能接触到耕读文化和劳动教育的相关内容。

第二,“三阶”是指职业认知阶段、职业素养养成阶段、实践检验阶段。在职业认知阶段,引导学生了解农业、农村、农民的基本情况,认识劳动的价值和意义;在职业素养养成阶段,注重培养学生的劳动技能、创新能力和团队合作精神;在实践检验阶段,组织学生参加农业生产实践、社会调查等活动,让学生在实践中检验和提升自己的综合素质。

第三,“五融合”包括“德智体美劳”五育内容的融合、载体的融合、空间的融合。在内容融合方面,将耕读文化与“德智体美劳”五育内容相结合,形成具有特色的课程体系和教学内容;在载体融合方面,利用校内外各种资源,搭建多样化的教育平台和实践基地;在空间融合方面,打破传统的教学空间限制,将课堂延伸到田间地头、工厂车间等实际生产场所,让学生在更广阔的空间内接受教育和锻炼。

通过“三进三阶五融合”的培育体系构建,将耕读文化与劳动教育有机结合起来,形成了一种具有创新性和实效性的教育模式。这一模式不仅有助于培养学生的劳动精神和实践能力,还有助于传承和弘扬中华优秀传统文化,推动涉农高校人才培养工作的创新发展。

4" “耕读融合”培育体系的实践探索

4.1" 强化政策引导,明确劳动教育与耕读文化的融合方向

为了有效推动“耕读融合”培育体系的实践,政府和教育部门应发挥其引导和调控作用,出台相关政策,为涉农高校提供明确的指导和支持。出台的政策应具体明确劳动教育与耕读文化融合的目标、原则和实施路径,为高校在实践操作中提供清晰的方向。第一,要强调劳动教育与耕读文化融合的重要性,将其纳入涉农高校人才培养的整体规划之中。通过明确融合的目标,即培养具有劳动精神、实践能力和耕读文化素养的新时代人才,为高校提供明确的育人导向。第二,要提出具体的实施措施,如设立专项资金支持涉农高校开展劳动教育与耕读文化融合项目,鼓励高校与企业、社区等合作,共同建设实践教育基地,为学生提供丰富的实践机会。第三,要建立评估和反馈机制,定期对涉农高校在劳动教育与耕读文化融合方面的成果进行评估和反馈,以便及时发现问题并进行调整。通过政策引导,可以确保涉农高校在“耕读融合”培育体系实践中的正确方向,推动其不断深入发展。

4.2" 深化课程改革,构建“耕读融合”的劳动教育课程体系

涉农高校作为实施“耕读融合”培育体系的重要阵地,要深化课程改革,构建具有特色的劳动教育课程体系。这一课程体系应以“耕读融合”为核心理念,注重将耕读文化融入劳动教育的各个环节。第一,高校应开设与耕读文化相关的劳动教育课程,如农耕文化、传统手工艺等,让学生在学习劳动技能的同时,了解耕读文化的内涵和价值。这些课程应注重理论与实践的结合,通过案例分析、实践操作等方式,让学生深刻体验耕读文化的魅力。第二,增加实践环节在劳动教育课程中的比重。通过组织学生参加农业生产实践、社会调查等活动,让学生在实践中了解农业生产的过程和农民的辛勤劳动,培养他们的劳动精神和实践能力。同时,高校还可以与企业、社区等合作,共同开发实践教育基地,为学生提供更多的实践机会。第三,注重课程体系的整体性和连贯性。将劳动教育课程与其他课程进行有机衔接,形成相互支撑、相互促进的课程体系。通过整体设计和规划,确保学生在接受劳动教育的同时,也能够全面提升自己的综合素质。

4.3" 加强师资建设,培养具备耕读文化素养的劳动教育师资

加强师资建设是推进“耕读融合”培育体系实践的关键一环。高校应充分认识到劳动教育师资队伍在培养学生劳动精神和实践能力方面的重要性,并采取切实有效的措施,培养一支具备耕读文化素养的劳动教育师资队伍。第一,高校应加大人才引进力度,积极引进具有丰富实践经验和深厚理论素养的劳动教育专业人才。这些人才不仅能够为学生提供高质量的劳动教育课程,还能够将耕读文化的精髓融入教学中,提升学生的文化素养。第二,加强对现有劳动教育师资队伍的培训。通过组织定期的培训活动、邀请专家学者进行讲座等方式,提升教师的耕读文化素养和劳动教育能力。同时,鼓励教师参与“耕读融合”的实践研究,积极探索劳动教育与耕读文化融合的有效途径,推动教育教学的创新与发展。第三,建立激励机制,鼓励教师积极投入劳动教育工作。通过设立劳动教育专项基金、评选优秀劳动教育教师等方式,激发教师的工作热情和积极性,推动劳动教育师资队伍的整体水平提升。

4.4" 搭建实践平台,推动劳动教育与耕读文化的深度融合

搭建实践平台是推动劳动教育与耕读文化深度融合的重要举措。涉农高校应充分利用自身资源和优势,积极为学生搭建多样化的实践平台,让学生在实践中深刻体验耕读文化的魅力,加深对劳动教育的理解和认识。第一,高校可以与农业企业、农村社区等建立合作关系,共同建设实践教学基地。这些基地不仅可以为学生提供真实的农业生产环境和实践机会,还可以让他们深入了解农村社会的风土人情和文化传统,加深对耕读文化的理解。第二,组织学生参与社会实践活动,如志愿服务、社会调查等。通过这些活动,学生可以深入基层、了解社会,体验劳动的艰辛与快乐,培养社会责任感和奉献精神。第三,利用网络平台搭建虚拟实践平台,让学生在虚拟环境中进行劳动实践和文化体验。这种方式既具有灵活性和便捷性,又能够为学生提供丰富的实践资源和学习机会。

5" 结束语

本研究针对新时期农类职业本科院校劳动教育与耕读文化融合的实践对策进行了深入探讨,提出了包括课程体系建设、师资队伍建设、实践教学以及校园文化建设在内的多维度策略。这些对策的实施,促进了劳动教育与耕读文化的深度融合,有效提升了学生的劳动精神、创新能力和社会责任感,还为中华优秀传统文化的传承与弘扬开辟了新路径。通过强化政策引导、深化课程改革、加强师资建设及搭建实践平台,为农类职业本科院校的人才培养模式创新提供了有力支持,对于培养适应新时代需求的农业人才具有重要意义。在以后的研究中,将持续探索和完善“耕读融合”教育模式,以期在更多涉农高校中推广和应用,共同推动农业教育的现代化与高质量发展。

参考文献:

[1] 方芸.新时代劳动教育的内涵与实践路径[J].教育研究,2021(5):34-38.

[2] 丰裕生.耕读文化在职业教育中的传承与发展[J].中国职业技术教育,2020(10):12-16.

[3] 王欣然.农类职业本科院校人才培养模式的创新研究[J].农业教育研究,2022(3):22-27.

[4] 赵峰峰.劳动教育与专业教育融合的实践探索[J].高等职业教育,2021(8):45-49.

[5] 刘子然.耕读文化在现代教育中的价值与应用[J].教育文化论坛,2020(6):78-82.