于灵魂互换中看封建压迫

2024-12-31文惠

《孔雀东南飞》《祝福》中的女主人公都受到封建制度的压迫最终走向死亡。基于此专题,设置“灵魂互换”的情境,以三个不同时期互换的小任务,一一完成对两位女主人公性格、自我意识、受封建束缚程度的比较,过程中调动学生的信息收集整合、思维批判、文学鉴赏等能力,从而使学生进入深度学习,体会封建制度对大众尤其是女性的迫害。

在统编教材选择性必修下册第一单元教师用书中,教学指导部分提出通过专题阅读、比较阅读来教学本单元的课文,本单元教学指导中也提出要求:在学生理解作品的基础之上,“尝试对其感兴趣的古今中外文学作品进行比较研究或专题研究”。《孔雀东南飞》中刘兰芝最后的死亡实际是封建礼教制度压迫的结果,纵观高中统编教材,这样受封建礼教压迫以致结局惨淡的女性并不少见,可以以此作为专题教学,但由于篇幅有限,笔者以《孔雀东南飞》中的刘兰芝为原点,仅选取《祝福》中的祥林嫂与之进行比较。

如何进行比较?如若是浅显的列表式对比会使学生感到枯燥无味,我们尝试通过真实的情境创设提高学生的积极性,把更多的探究过程留给学生,让学生在情境中完成语文学习活动任务,并逐渐达成学习目标。

情境设置:“灵魂互换”

此次对比可基于总的情境任务“如果刘兰芝与祥林嫂灵魂互换,那她们各自的人生会发生怎样的变化?结局会不会有所不同?请你写出她们互换灵魂后的后续内容”。

这是一个学生必须进入角色才能思考的情境设置,可以加深学生的真实代入感。另外,也结合了最近的网络热点“灵魂互换”,这样学生对问题的兴趣会大大提升,将有助于学生快速进入课堂。一个好的情境设置应该是除了能激发学生兴趣,还要与接下来的学习内容相关。“续写后续内容”就把“学习内容、学习方式与学生的自我成长、社会发展进行了紧密关联”,不仅是为了活动而活动。

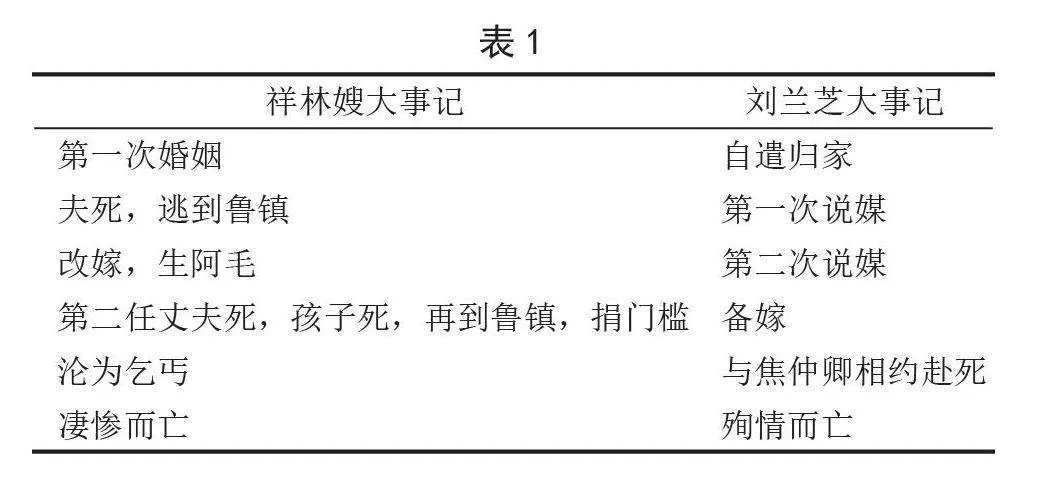

要完成这个学习任务,学生首先要进入两篇文本,梳理小说情节,了解故事梗概。因为是对两位女主人公的对比,因此还要梳理出她们各自的人生大事记。可设置图表内容,让学生完成表格的填写。为了提高课堂效率,这一部分可以作为预习内容,提前发给学生,如表1所示。

任务一:如果刘兰芝穿越到祥林嫂被迫改嫁时期,她会做出怎样的选择?如果祥林嫂穿越到刘兰芝第二次说媒时期(此处设定祥林嫂对焦仲卿的感情与刘兰芝一样)她会做出怎样的选择?

这一任务中为了提升学生的参与度,让学生真正“动”起来,我们可以采取小组探究模式,一组是刘兰芝变成祥林嫂后的情况,一组是祥林嫂变成刘兰芝的情况。“语文学科的本质并不是获得知识体系,而是进行能力构建,是技能的提升和素养的获得。”要解决以上两个任务,学生必须先归纳出两人的性格特点,根据她们各自的性格特点才能探讨她们可能做出的选择。

从刘兰芝面对兄长的逼迫选择以死明志可以看出,在她美丽温柔的外表之下有一颗刚烈之心。也就是说面对压迫,她是一个会反抗的女子。那么当她穿越到祥林嫂被迫改嫁之时,面对婆婆小叔子的逼迫,她很可能会选择玉石俱焚,就算最终被绑过去,她也一定会想办法改变现状,甚至可能不惜以死反抗。而祥林嫂则不然,祥林嫂在面对压迫时,尽管有一定的反抗,但是并不深刻。她像一棵匍匐在地上的杂草,不管环境多么恶劣,只要给她一点阳光或者雨露,她就一定会狠狠地抓住,因为她有着一个人最朴素最本能的愿望:活下去。在面对第二次说媒时,兄长的逼迫、母亲的劝说很可能会让她心甘情愿的备嫁。

学生在进行这一任务的思考时,可能并没有清晰认识到是何种原因导致她们做出了不同选择,但经过课堂梳理的反推,学生就会发现不同的性格将会在同样的人生路口做出不同的选择。

自我意识影响命运抉择

任务二:如果刘兰芝穿越到再到鲁镇时期,会做出怎样的选择?如果祥林嫂穿越到自遣归家时期,她会做出怎样的选择?

在这一任务中,我们引进了一种新的概念:自我意识,更明确的说是“女性自我意识”。对于学生来说,这是一个学术性较强的概念,很可能会摸不着头脑。老师可以印发一些与之相关的资料给学生(条件允许可以让学生课下先自行整理收集),以便帮助学生更好地去理解这一任务,这样既完成任务,又能锻炼学生归纳信息、整理信息的能力。

“自我意识是对意识自身的认识”,而所谓的女性自我意识,就是“指女性在社会环境中的地位、作用和价值的自觉意识。这种意识的存在在一定程度上就是已经在认识社会基础上对自我价值认知之后的一种体现”。在刘兰芝的身上,我们可以看到女性自我意识的觉醒,面对婆婆的无理刁难她选择的是自遣归家,而不是忍气吞声、任劳任怨、任骂任罚。到今天,很多女性面对婆婆的无理取闹,可能也是忍忍就过去了,可是千年前的刘兰芝对于“自我”的意识已经开始觉醒。她知道,作为一个人,不能仅仅活着,而应活得有尊严有价值。甚至在男性为主导的背景之下,她也并没有完全依附于男性,与焦仲卿的相处之中,她不卑不亢,不是一味地伏低做小;与兄长的相处中,也并没有一味顺从。反观祥林嫂则不然,在祥林嫂身上我们没有办法看到“自我”,她活在别人的眼光里,活在社会的舆论里,对于自身价值高低,她缺少肯定;对于生活的幸福与否,她缺少自己的看法。她更多的是根据社会的定义来定义自己的价值、自己的幸福。她放弃了作为人的“自我权利”,屈服于外界的影响。面对不幸,她只是默默的忍受,缺乏足够的反抗精神,往里追问则是自我意识的泯灭。

当刘兰芝穿到再到鲁镇时,一个有自我意识的女性,她并不会完全否定自我的意义,她也并不需要依靠周边人来定义自己的价值。而祥林嫂作为一个缺乏自我意识的女性,她一旦嫁到夫家,一定是想方设法巩固自己的婚姻,甚至不惜牺牲自己的感受。当她穿越到被婆婆百般刁难以后,她的选择很可能是继续忍气吞声,以不断的退让来维持表面的和平。

封建束缚程度影响命运抉择

任务三:如果刘兰芝穿越到沦为乞丐时期,她会做出怎样的选择?如果祥林嫂穿越到相约赴死时期,她会做出怎样的选择?

进入汉代,儒家成为官方正统,儒家的观念开始在社会广泛传播,影响着社会相应的伦理制度。孝道在这套伦理制度中占据着重要地位,“天下无不是”的父母,不管焦母如何蛮横霸道,对于焦仲卿来说,母亲这个身份就足以压制他的一切反抗。刘兰芝作为女人更是如此,夫家听从婆婆,归家之后听从母兄。刘兰芝与焦仲卿两人相约赴死,是因为在当时的社会背景之下,他们在现实生活中已经无法获得完满的爱情,也无法获得真正的幸福。

随着时代的发展,这套儒家的伦理制度发展到晚清时期已至鼎盛。“三从四德”“男尊女卑”的观念深入人心。把祥林嫂的死亡归咎为周围人,不如说归咎为当时受封建礼教观念影响下的人们。这些人里面甚至包括祥林嫂自己,在她身上我们看到个人伦理观念的异化。首先,她认同柳妈“分尸”的话语,担心自己死后下地狱;其次,她也认同作为一个二嫁的女人自己并不吉利;最后,在贺老六和阿毛死后,她明明可以选择其他去处,却偏要来到鲁镇再一次接受鲁四老爷封建思想的绞杀。

在这样的背景之下,两位女主人公带着不同的社会烙印。刘兰芝穿越为乞丐之后,作为一个自尊能干的女性,她可能会比祥林嫂活得更有热情、更积极。但是这种积极是否能够一直保持呢?笔者并不抱有乐观态度,因为人是社会中的人,每个个体都会受到社会大环境的影响。尽管刘兰芝是一个自尊能干的女性,可面对周遭日复一日数不尽的唾弃、冷漠、刻薄,她可能没有办法一直保持乐观。这便是社会的悲哀,这便是封建礼教“吃人”的由来。

祥林嫂穿越到相约赴死之时,作为一个深受封建礼教荼毒的女性,她真的能违背兄长意图而与焦仲卿赴死吗?如果她被迫嫁给了太守之子之后,就一定不幸福吗?答案并不肯定,但是至少证明结局可以有更多的可能性。那么,由此,我们能得出结论,相对于东汉末年时期,辛亥革命之前的晚清时期封建礼教对人们的压迫程度已达最深,社会中无处不透漏着压抑、恐慌。而从《孔雀东南飞》中我们可以看出,刘兰芝的再嫁在当时社会似乎是一件非常正常的事情,在刘兰芝的家中,刘兰芝的母亲也有一定的发言权。种种对比之下,我们不得不感叹,中国封建社会对于女性的束缚居然是随着时代而增长,封建礼教对社会的危害也是逐年加深。

到这一任务,我们必须引导学生进行深度学习“运用批判性思维审视语言文字作品,探究和发现语言现象和文学现象,形成自己对语言和文学的认识”。本任务将有利于学生的思维发展与提升、审美鉴赏与创造,并引导他们批判性地看待传统封建礼教。

以上任务完成以后,再引导学生找到三个小任务之间的关系:性格不同的背后有着自我意识觉醒的不同,自我意识不同的背后有着受封建礼教制度束缚程度的不同。再回到总的情境任务,让学生完成“灵魂互换”的后续内容。在任务教学过程中,老师要尤其注重学生每次的答案,引导学生进行反推,推出人物选择背后的原因。本堂课的构建基于一个总的情境设置,即祥林嫂与刘兰芝灵魂互换。在总情境之下,设置多个从属小任务、小情境,任务由浅入深,环环相扣,既比较了两位女主人公内里的不同,也要揭露出不同的根源:封建压迫。

(作者单位:重庆市江津第二中学校)