区域研究视角下《流俗地》中的南洋色彩

2024-12-31罗昕彭钰淇

《流俗地》为马来西亚华文文学最具代表性作家之一黎紫书的最新作品。与李永平、黄锦树等大多数马华文学作家的作品着力于展现马来西亚蛮荒、野性的一面不同,黎紫书以细腻的笔触描写了“浮世绘”一般的马来西亚现代都市生活,文字中充斥着马来西亚本土风情。该书以马来西亚锡都一个被居民称作楼上楼的组屋社区为背景,讲述了居住其中市井小民的俗务俗事。《流俗地》是一部相当新的小说,正式出版于2020年,被引进中国大陆时已是2021年,故前人针对此书进行的研究较少。本书距黎紫书上一部长篇小说《告别的年代》已过去了10年,离短篇小说集《天国之门》和《山瘟》的出版更是已经过去了 21年和19年,这二十年来的创作积累使《流俗地》在文学价值上达到了其从未有的高度。目前对这部小说的研究主要集中于空间叙事、女性形象等主题,关于其本土性的研究鲜少,“南洋色彩”这一主题具有较高的研究价值。

何以南洋

区域研究是一种跨学科、超学科的研究,既涉及政治、经济、国际关系等社会科学学科的研究,也涉及文学、历史、哲学、美术等人文学科的研究。2013年,国务院学位委员会将“国别和区域研究”正式列入外国语言文学一级学科之下的五个研究对象之一,并对其做了明确的学科概念界定:“借助历史学、哲学、人类学、社会学、政治学、法学、经济学等学科理论和方法,探讨语言对象国家和区域的历史文化、政治经济社会制度和中外关系,注重全球与区域发展进程的理论和实践。”因其是一门崭新的学科,尚未形成专有的研究方法与范式,故需借助其他学科的方法来研究。

需要注意的是,在通常的学科研究中,学科是本体,是为了说明本体而确定对象;在区域研究中,区域是本体,学科则是角度与方法。

所谓南洋色彩。南洋地区是一个区域,因而南洋研究自然也是区域研究的一个分支。在此还需要区分两个概念——“南洋研究”与“东南亚研究”。南洋与东南亚虽然地理范围相同,概念却不尽然一样。华侨大学华侨华人与区域国别研究院院长吴小安在《从“南洋研究”到“东南亚研究”:一位中国学者的观察与思考》一文中提出,南洋研究是中国中心和华侨华人中心的、中文中心的、新马中心的,因为“南洋研究的源起,一方面与中国政府对华侨的态度与政策密不可分,另一方面与南洋华侨社会的形成和成熟密切相关”。与之相对的东南亚研究则是一个更加全球性的概念。《流俗地》作为一部通过中文进行写作、主人公为南洋华侨的小说,使用“南洋色彩”这一词来概括其地域文化特色远比使用“东南亚色彩”要恰当得多。

关于南洋色彩的含义,《三十年来大陆的海外华文文学研究评述》对此进行了阐明:“马华文学的‘南洋色彩’至少包含两个大的方面:一是南洋特定自然地理环境所形成的——热带特有的自然风光,以及这种环境孕育下热情放纵的民族性格;二是特定社会人文条件所导致的——历史造就的多种族社会,以及由此形成的多元文化的相互交融和吸收。”

多彩南洋

发源于自然地理环境。马来西亚地处热带,全年都是高温多雨的气候。由于临近赤道,与一众中南半岛上的国家相比,马来西亚的雨更是格外的多,整个南洋地区中大概也只有印度尼西亚能与之相媲美。“银霞某一次坐在父亲老古的车上听收音机,里面的主持人恰巧在做天气预报,说道‘今晚上西马有雨。东海岸有雨。都城有雨。锡都有雨。’”处处都是雨天,可见马来西亚的雨水之多。雨也成了《流俗地》中最重要的意象之一。

“这国土上的雨真多。顾老师说,他这辈子四分之一的时间都在下雨。银霞想,说话怎么这般夸张呢?真不符合顾老师的作风。赤道上的雨多是在午后才来。前半日太阳有多暴烈,后半日的雨便有多凶猛,像是用半日蓄势待发,一举向日头报复,以牙还牙。顾老师说,因为雨下得频繁,人生中不少重要的事好像都是在雨中发生的。那些记忆如今被掀开来感觉依然湿淋淋,即便干了,也像泡了水的书本一样,纸张全荡起波纹,难以平复。”的确,许多事都是在雨水的滴答声中发生的:莲珠与细辉的谈天(这是姑侄俩第一次深入交流,也是一向以女强人形象示人的莲珠第一次展露自己疲惫的一面)、拉祖的去世、银霞21岁生日时与细辉相约看电影、总理大选(正是这次大选改变了马来西亚华人的处境)。 雨串联起了四十年来锡都的城市生活与社会变迁,承载了无数或生或死普通人的命运。从文冬新村,到近打组屋,再到美丽园:锡都的俗人与俗事便在这终年连绵的雨中流淌着。

有雨,才有水;有水,才有流动;有流动,才有了“流俗地”。

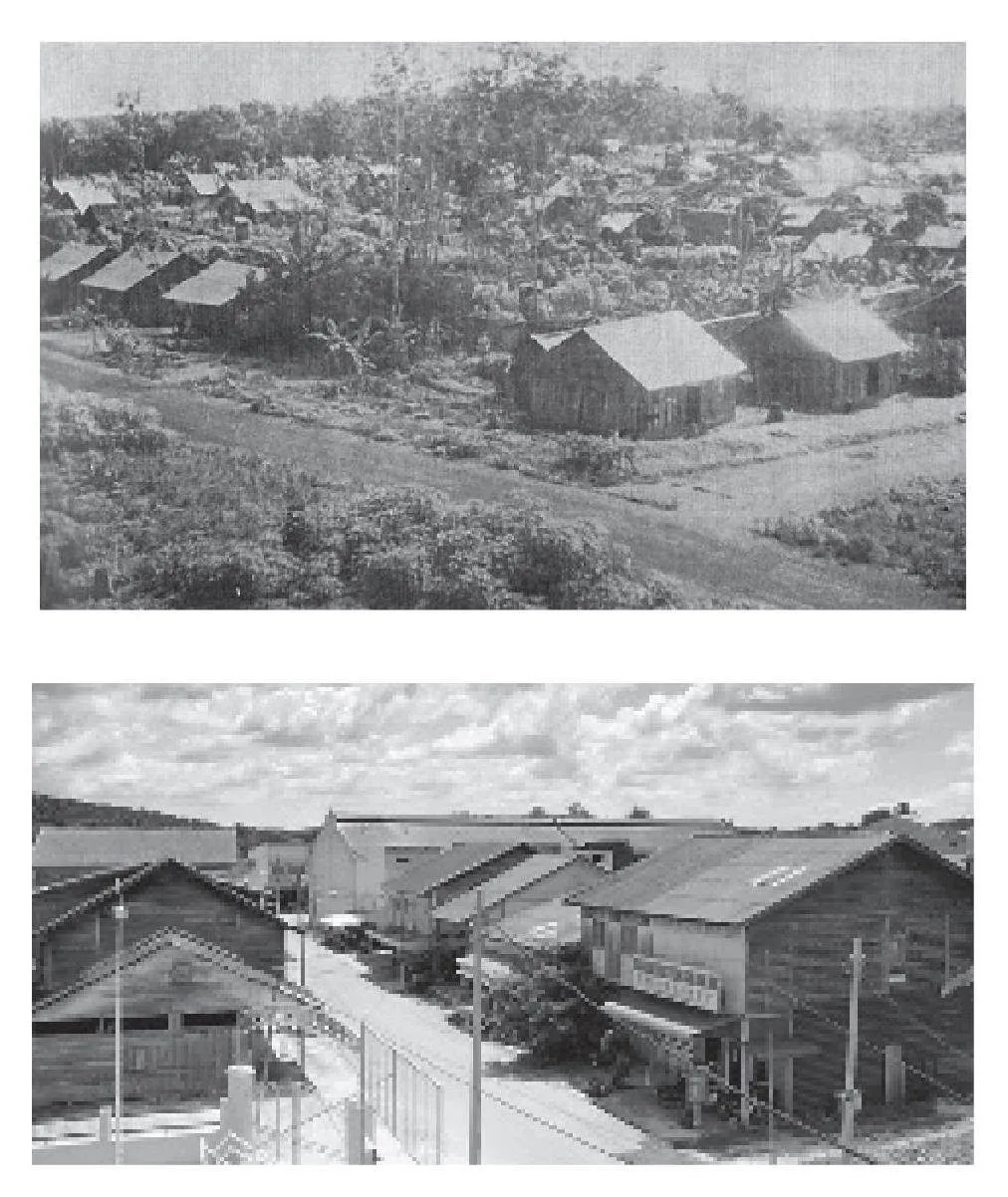

流淌于独特社会人文。住宅特色。马票嫂早年曾居住过的密山新村,与银霞幼时所生活的文冬新村同属于华人新村。华人新村形成于20世纪50年代,是马来西亚特有的历史产物。大部分新村都建立在州或县首府和其他小城镇外围,从而将广泛分散的乡村社群转型为半城镇化的社区。新村的人口密度极大,平均每间房屋居住6人,这也使得人与人之间的交往变得更加密切。有专家估计,马来西亚的七百多万华人中,有超过八成来自华人新村。在很长一段时间里,华人新村都是马来西亚华人文化的聚集地,承载着许多华人的回忆。新村的成立不仅彰显了现代社会的结构变化,还体现了乡村地区华人社群的大规模移居与迁徙。然而,时至今日,新村也面临着许多挑战,其中一些已发展翻新为现代化新村,而有些新村则因人口外迁永远消失在了历史长河中。

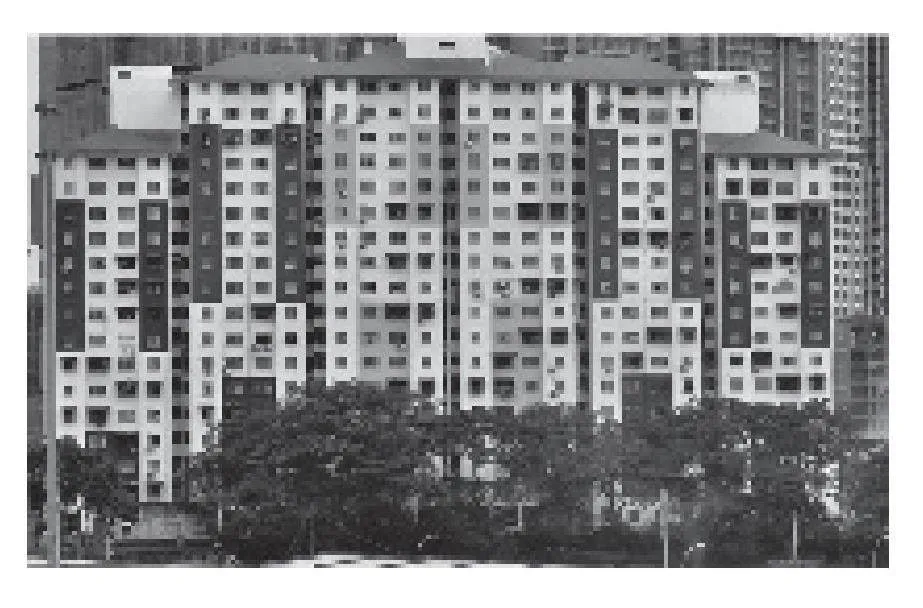

搬离文冬新村后,银霞一家住进了“楼上楼”,也就是近打组屋。这一过程侧面反映了大多数马来西亚华人身份进阶历程:随着时代的进步,越来越多的人口从新村迁入了更繁华的都市,新村逐渐退出了历史舞台,组屋则成了广大中低层百姓所选择的一种住宅形式。与新村类似,组屋也是新马地区的独特住宅。组屋楼层极多、高度极高,往往一栋楼居住着上百户人家,且各类设施条件较差,因而造就了“楼上楼”特有的氛围:每家每户之间来往密切,相处如同亲人一般,使充满着俗气的组屋格外温暖。

多元化的民族。马来西亚由三大民族构成:马来人、华人、印度人。《流俗地》以华人群体为主角,同时也描摹了其他民族的人物形象,体现着不同民族间的交流。

拉祖作为一个印度人,从小便被送去华文学校念书,中文说得极为流利,自然而然也与银霞和细辉这两个华人小孩成为了好朋友。他对聪慧的银霞颇为赏识,也曾为细辉一连捉了十只翠鸟治好了他多年来的哮喘病。甚至由于细辉和拉祖的关系太好而得了个“细辉·巴布之子”的外号,虽是打趣,这一称呼却也体现了马来西亚印度人的传统:马来西亚印度裔的名字通常都是“本人名字+父亲名字”的结构。后来拉祖因成绩优异而前往都城读书,在离开锡都后,他仍然与曾经的华人朋友保持联系,可见感情之深厚。其父亲巴布经营的巴布理发室也冲破了种族的限制,“所有在楼上楼长大的男孩,不计种族,全都曾经被各自的父母押送到那里,坐在那张电椅似的黑色旋转椅上领教过这位印度大叔的剪技和刀工”。密山新村盲人学校的老师伊斯迈则是以温和友好的马来人形象出现。尽管书中并未揭示其民族身份,但可以从名字“伊斯迈”——一个典型的马来人名字中推测出他是一个马来人。伊斯迈老师衣冠楚楚、温文尔雅,银霞在盲人院学习时便是在他的指导下学会了使用打字机,二人也在这一过程中滋生出了隐晦的爱意。

银霞、细辉与拉祖三人之间亲密的友情,银霞对伊斯迈老师的爱慕,银霞与小猫普乃间的感情,无一不彰显着马来西亚多民族社会中和悦、美好的一面。

然而,三大民族间也存在着矛盾与不和谐之处。

银霞曾在密山新村的盲人院中被人强暴,此后便鲜少前往那里了。虽然文中对此人没有详细描述,但从细节中大概可以猜出那是个马来人。放置打字机的屋子阴暗,若是明眼人进入一定会先开灯,银霞向来能听到开灯时镇流器发出的细微响声,可这次却没听到,于是知晓那人进屋时并没有亮灯,因此大概率是个盲人,居住在盲人院的人也只有马来人。

除却华人与马来人外,《流俗地》中也有着关于印度人与马来人之间冲突的暗示。多年前,曾有一对印度姐妹花居住在楼上楼。这对印度姐妹详细为银霞描述了她们的母亲曾经是如何喜爱猫、家中的猫是如何多,以及她们的母亲在后来是如何杀死了五只刚出生的幼猫。在这里,猫的形象可以被理解为马来人。银霞的母亲梁金妹常说“自来狗富,自来猫贫”,父亲老古说“这国土上向来有传统,马来人养猫,华人养狗,就像他们回到教堂念经,我们到神庙拜佛一样,壁垒分明”。这些话并非空穴来风,马来人养猫的习惯由来已久。在马来人信仰的伊斯兰教中狗被认为是不洁的象征,教条明确不能与狗接触,如若不小心摸到狗,必须用水清洗数次。于是马来人大多以猫为宠物,位于东马的砂拉越州甚至以“猫”作为首府(“古晋”一词在马来语中是猫的意思)的名称。由此可见,在马来西亚,猫几乎成了马来人的象征。这一情节也透露出马来西亚的不同民族在和睦相处之余也产生了不少矛盾。

黎紫书在《流俗地》中细致刻画了锡都的俗世百态,可以说,《流俗地》就是现代马来西亚社会生活的真实写照,足以被当作一部翔实的地方志进行解读。整部小说并没有过于宏大的叙事,而是着重将笔墨放在普通百姓的故事上,却依旧动人心扉。雨为故事增加了几分粘稠感与厚重感,独具特色的住宅与多元的民族宗教则反映了马来西亚的历史变迁和文化多样性,为这幅南洋百态图添上了绚丽多彩的一笔。当然,这些元素也仅是其众多“南洋色彩”中的冰山一角。作为一部内容极丰富、地方特色极为鲜明的小说,《流俗地》中还有更多内容有待研究者的进一步发掘。

(作者单位:浙江大学;北京师范大学附属实验中学)