耕读文化与环境土壤学课程实践教育融合探析

2024-12-31胡可梁利宝许剑敏

摘 "要:新时代高校开展耕读教育是推进乡村振兴的文化自觉,也是深化实践教育的内涵延伸。该文通过3年环境土壤学实践教育与耕读文化的融合,结合地域特色、建设实践基地,阐述在融合过程中,如何通过耕读文化培养学生学农、爱农、弘农的责任感与使命感。以期激发学生主动学习的热情和兴趣,将理论扎根于实践,使耕读文化贯穿教学环节,实现专业课与耕读文化的有机统一。

关键词:耕读文化;环境土壤学;实践活动;融合案例设计;实践效果

中图分类号:G640 " " "文献标志码:A " " " " "文章编号:2096-9902(2024)22-0128-04

Abstract: Carrying out farming-and-reading education in colleges and universities in the new era is a cultural consciousness to promote rural revitalization and an extension of the connotation of deepening practical education. Through the integration of three-year environmental soil science practical education and farming-and-reading culture, combining regional characteristics and building a practice base, this paper expounds how to cultivate students' sense of responsibility and mission to learn, love and promote agriculture through farming-and-reading culture during the integration process, in order to stimulate students' enthusiasm and interest in active learning, root theory in practice, make farming-and-reading culture run through the teaching process, and realize the organic unity of professional courses and farming-and-reading culture.

Keywords: farming-and-reading culture; environmental soil science; practical activities; integrated case design; effect of practice

“君子谋道不谋食,耕也,馁在其中矣;学也,禄在其中矣”。中华民族的耕读文化可以追溯到春秋战国时期,在农业文明、耕读传统中形成了“克勤克俭”的美德, “人与天调”的生态伦理, 在科技快速发展的今天,在当下的工商产业文明、市场经济中仍然具有重要的现实意义。特别是当今社会的生态环境危机、过度消费主义等, 更呼唤克勤克俭、人与天调的精神得到继承和发扬。随着《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》《关于加快推进乡村人才振兴的意见》等文件的发布,耕读教育被正式纳入党的教育方针。尤其是加强涉农高校耕读教育,为耕读文化注入时代内涵与精神,是在新的时代条件下传承和弘扬中国传统耕读文化的重要举措,也是历史赋予涉农高校的时代使命。而在构建新农科下的耕读教育体系过程中,主要目标是要把耕读教育融入高校人才培养体系和过程,同时,在耕读教育的过程中要与思政教育、创新教育和实践教育等相融合,这样才能培养具有耕读教育特色的新农科人才。

作为涉农高校的环境科学专业的专业基础课环境土壤学,为了更好地达到环境科学专业的培养目标,在依托山西农业大学的办学定位建设国内一流、国际有影响、地域特色鲜明的高水平研究应用型大学的基础上,提出为面向国家社会经济发展和新时期环境保护、生态文明建设的实际需求,培养德智体美劳全面发展,具有创新创业意识、自主学习能力、团队意识精神和强烈社会责任感,系统掌握环境科学领域基础理论、基本知识和基本技能,具有较强创新意识、分析解决问题和开展科学研究能力的目标。故此如何能更好地达到培养目标,我们对于环境土壤学这门集教学、实验、实践于一体的综合性课程,在其设计上将耕读教育与思政、创新、实践教育相融合,在理论学习中穿插耕读教育、在实践中饯行理论、寓教于行[1]。通过3年耕读文化与实践活动的融合,初步累积了关于如何通过耕读文化的深入了解培养学生学农、爱农、弘农意识的责任感与使命感,变被动接受为主动学习,培养环境科学体系下新型农科人才的一些经验。

1 "结合地域特色,在深入了解耕读文化内涵的基础上,结合实践,树立学生建设美好家乡的坚定信念

山西农业大学所处地理环境、人文环境与耕读文化均息息相关。晋中市太谷区的白塔寺,在西晋秦始八年,便已屹立在这片土地上,白塔寺的寺碑上承载着农耕的记忆。校园内的黄河农耕文明博物馆,犹如一部厚重的史书,诉说着先民洞察天地万物规律的智慧,展现了绵延不绝的农耕文明。并且随着历史的发展、时代的进步,传统农耕生活的情景其实已经离我们远去,尤其00后的学生对于传统的农耕更为陌生。为了使学生更好地理解耕读文化,组织学生参观黄河农耕文明博物馆,参观白塔寺寺碑,让其能身临其境地感受耕读文化。在博物馆中,利用大量翔实的农耕文物,系统地了解黄河农耕文化的起源、发展,了解在传统农业社会的发展进程,更深刻地感受耕读文化,从而对于自身专业能够更深层次地感同身受。在课程实践过程中,我们把这些古老的农耕文化与现代的实践手段相结合,引导学生传承中华文脉,加强中华优秀传统文化教育,扎根中国大地了解国情民情,在实践中增长智慧才干[2]。

2 "依托现有资源建设耕读教育实践基地

环境土壤学是农业院校环境科学的专业基础课,是一门实践性很强的应用型课程,旨在培养学生掌握土壤基础理论和先进技术措施,分析和解决农业生产中的实践问题。在以往的教学过程中,重点在课堂教学与实验教学,虽然理论知识和实验操作讲述颇多,但在实际应用过程中,尤其是毕业设计过程中,发现学生对于实践问题的处理能力还是有些欠缺,难以满足培养当代高素质新型农科人才的目标需求[3]。为了提高实践能力,达到学校的办学宗旨,依托山西农业大学黄河农耕文明博物馆、五台山地质公园实习基地、资源环境学院实践教学基地等,增加了实践环节与时长,在实践过程中,把耕读文化做到田间地头,真正达到理论与实践相结合。同时,按照新农科建设标准,结合环境科学专业的培养目标和课程建设的特点,将耕读教育与专业实践有机结合,并提升实践教学在整个课程体系中的比重,依托实践基地、产学研合作项目,以环境土壤采样、测定、评价等各环节为实践主要内容,让学生能深度参与土壤监测的整个过程。除此之外,在实践过程中,通过实践教育与理论教育的结合,提升学生的专业知识水平和实践操作技能,并将实践环节考核结果与学生的最终成绩与综合测评相挂钩,将过程性考核与期末考核结合起来,实现全方位育人的目标。进而提升学生的综合素养和专业技能。使学生在实践的过程中验证理论、体验耕读文化,真正地从课堂、从基地、从田间深刻体会“三农”的意义,增强学生对本专业的热爱以及对未来的信念。

3 "耕读教育与环境土壤学实践活动结合的必要性

所谓“耕读”,是“农耕”和“读书”的合称。广义的耕读文化,是指耕种、耕田文化或曰农耕文化和读书文化,在中国传统社会,“耕读并举”“半耕半读”,是最为普遍的一种生活状态和价值追求,也是中华优秀传统文化的基本特征之一[4]。新的耕读教育中,“耕”是热爱农业、崇尚劳动;“读”是刻苦学习、与时俱进,耕读相互融合、相互促进[5]。尤其是涉农高校,加强耕读教育要以扎根“三农”为关键、以培养知行合一为重点,既要强化学生耕读文化学习,增强学生爱国爱民之情怀,又要把教育教学与农业生产实际相结合,着力提升学生专业知识水平和现场分析问题、解决问题的能力[6]。环境土壤学作为一门实践占比较大的课程,与耕读文化的结合非常必要,只有将理论与实践紧密结合,让学生能在实践的过程中感受耕读文化的底蕴,能在耕读文化的熏陶下,更加体会农业可持续发展、乡村建设的重要性。同时,在乡村振兴战略深入实施过程中,作为涉农高校的环境科学专业是培养新型农业人才的重要基地。且耕读文化有效融入课程体系是课程思政的一个重要环节,也是提升学生专业素养、服务“三农”的重要途径。因此,在新农科背景下,将以往实践过程单一化的现状改变为将实践与耕读文化相结合,在田间地头做文章,将耕读文化融入整个课程体系,为培养乡村振兴新型人才奠定基础。通过3年的融合过程,发现学生都非常接受这种结合方式,在融合过程中,渐渐学会吃苦,学会团队合作,树立了正确的“三观”,为今后的工作学习奠定了良好的基础。

4 "环境土壤学与耕读教育课程融合内容设计

4.1 "环境土壤学耕读教育课程设计

为了进一步坚定涉农高校大学生为新时代农业农村服务的理想信念,在课程目标、培养方案、考核体系等方面均有效构建融入耕读文化,并建立实践平台,进一步拓宽专业课程耕读教学融合渠道。

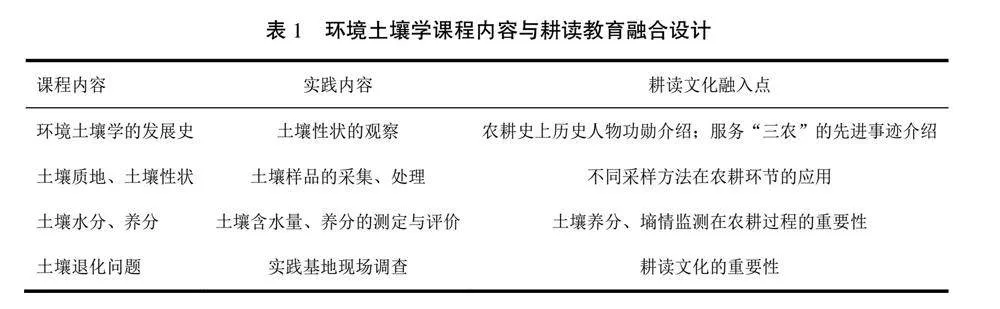

实践课程内容依托于课堂教学,追其根本,课堂教育是融入耕读教育的最初途径,故根据课程章节内容,设计不同的耕读融入方式,梳理归纳出环境土壤学课程耕读教育融合点(表1)。

任课教师会利用现有资源,认真撰写融入耕读文化的课程教案、大纲,完善课件,同时配套相关的讲解视频与案例分析。在授课过程中,在课堂理论知识讲述的过程中突出重点,把耕读文化与课程内容融合讲述,并通过结合时事热点,将理论知识与耕读文化、思政内容同社会实践相结合,引导学生更加深刻地理解耕读文化在专业体系中的重要性。

以农耕变迁过程中工具、方法、监测等技术的不断提高,融合在理论与实践教学中,并通过一些先进事迹的介绍,使学生增强专业自豪感。在实际操作中,既锻炼了实践技能,又加深了对耕读文化的理解,在3年的实践过程中,根据实践活动内容不断改进,使教学活动更加丰富多彩。

通过耕读文化融合案例进行教学、实践,我们发现学生对课程的理解和认知更加深入,并且案例的讲述对于提高学生对课程的热情也格外高涨,利用案例融合课堂,使得学生的知识结构和创新思维均得到了很大的提升。比如,通过实际案例使学生对耕读文化与专业的融合认知更加深刻。例一,在讲述土壤退化类型时,土壤的盐碱化是导致农业产量低的一个重要因素,在讲述这个内容时,就引入袁隆平老先生研究选育的耐盐性水稻成功的案例,通过对袁老先生生平的介绍,了解老前辈对中国农业的重大贡献,为中国的耕读文化贡献了非常重要的一笔。使得学生更深刻地理解耕读的重要性、实践的必然性,培养学生勇于创新的科学精神。例二,引入时事热点,“我国耕地与国外耕地管理方式的区别”“精耕细作、少耕、免耕的区别到底是什么”,在课堂上,通过对当下热议话题的讨论,观看相关视频,让学生对于耕读有更深层次的理解,在新的时代,什么样的耕作方式更适合国情,学生在课堂上讨论的热火朝天,各持己见,在讨论中,对于理论知识的理解也将更加透彻。例三,在讲述不同土壤类型利用与改良时,对于中低产田的改良尤为重要,习近平总书记强调“耕地是粮食生产的命根子,是中华民族永续发展的根基”,因此,要逐步加大中低产田改造力度,全面提升耕地质量,把解决14多亿人口的吃饭问题作为治国理政的头等大事。由此可见,科学的耕作方式、合理的土壤管理是土壤、农业可持续发展的基石,是人类文明发展的基本,那么耕读的重要性不言而喻,更使学生增强了专业自豪感与责任感。

4.2 "环境土壤学实践环节耕读教育课程设计

在野外实验实践环节过程中,通过耕读教育,除了加深学生对于农耕文化的理解,还增加了学生的团队意识。在为期3天的实习过程中,学生自行分组,查阅资料,了解实践基地的气候、母质、植被、土壤基本情况,在基础资料掌握的情况下,开始点位布设、采样,挖剖面,剖面样品采集,这些过程中均需要学生的团队意识,分工合作,在实际操作中,对于耕读有了更深层次的认知。野外作业结束后,返回实验室,要开始测样,选定方法,选定监测标准,配制药品、标曲,最后完美结束整个实践过程。在整个过程中,团队合作的方式增加了学生之间的交流,分享后,通过讨论,打开自己的思维,对于激发学生思考的创新性有非常好的作用,为今后的工作奠定了良好的基础。

除此之外,为了学生能够更好地对耕读文化有深刻认知,组织学生进行实习实践活动,依托学院绿肥实习基地,分组对实习基地的农业生产、肥料施用、土壤管理及人居环境公共服务空间等进行调查评价,在此过程中,学生可以深刻感受与领悟农耕文化,乡村情怀等优秀素养,通过耕读教育与实践活动结合,为推动乡村振兴贡献微薄的力量。

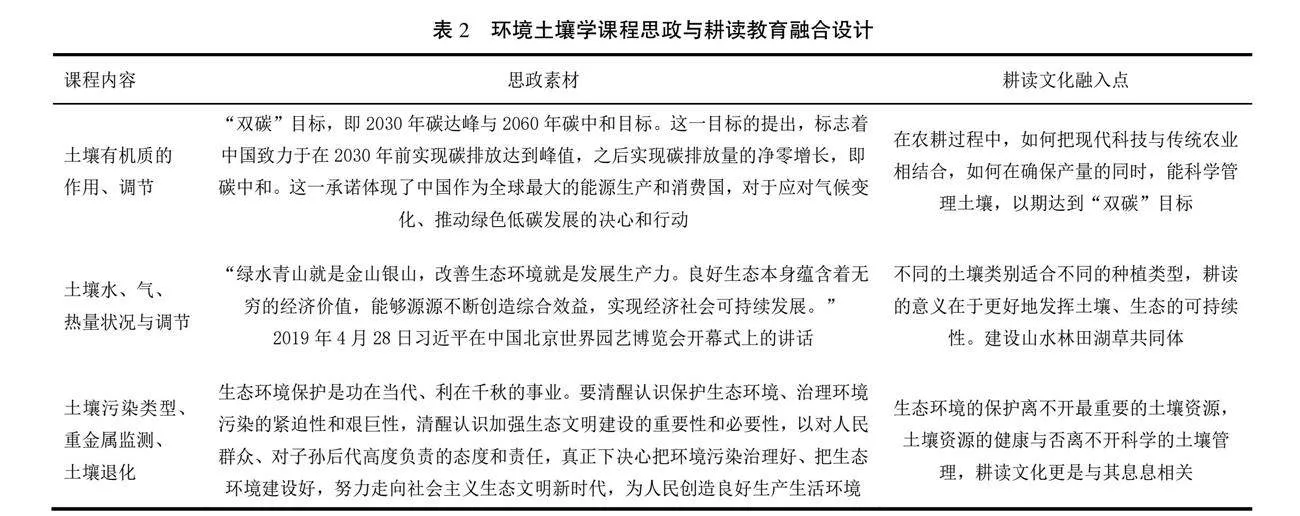

4.3 "环境土壤学课程思政与耕读教育融合设计

在授课过程中,通过以课程为基础,以立德树人为宗旨,利用学校优势资源及各种网络信息资源,对于课程相关的典型思政素材内容进行搜集、整理,并融入到课程设计与耕读教育中,将课程思政、耕读教育融入教学过程,充分发挥课程思政在耕读教育中的作用,以期达到潜移默化的育人效果,真正做到知识传授、能力培养、价值塑造于一体的涉农类专业课程。

通过课程思政、耕读文化、课堂讲述等内容的结合,让学生在学习和掌握专业知识的同时,能够深刻认识和领悟本专业背后所蕴含的责任。同时将科学的知识、方法转化为发展可持续农业、农业先进生产力的真正价值,树立学生学农、知农、爱农的价值观,努力培养德才兼备和全面发展的新农科人才。

在每年课程结束前,授课教师会通过问卷调查的形式对融合成效的达成度进行了解和掌握。3年结果显示,有95%左右的学生认为通过耕读教育可以使自己真正感受与领悟农耕文化、乡村振兴、家国情怀等优秀品德的重要性,并对自己的专业有了更加明确的认知,不再对未来迷茫,坚定了涉农专业的发展前景与信心。

5 "结束语

中国的耕读文化是传统文化的瑰宝。新时期,涉农高职院校要培养更多懂农业、爱农民、爱农村的技术技能人才,就必须传承创新耕读兴农的精神,耕读教育是高等教育的基本形式,也是“知行合一”观念的重要体现。作为涉农高校的专业课教师,我们更应该及时了解和掌握农业动态,密切关注党和国家在“三农”领域的思想指导方针,积极主动将耕读教育与课程建设相结合。环境土壤学实践活动与耕读教育相结合,使得同学们对于农耕文化与本专业课程的理解更加深刻,对于将理论扎根于实践也促进了对于专业知识的掌握。在今后的课程体系建设中,我们将继续加强融合,进一步把更多的课程知识点、课程思政与耕读文化、实践活动相结合,为培养高素质新型农科人才,为乡村振兴贡献微薄的力量。

参考文献:

[1] 姜沛民.把握耕读新时代内涵,构建“三融合”的耕读教育体系[J].高等农业教育,2022(5):3-4.

[2] 教育部关于印发《加强和改进涉农高校耕读教育工作方案》的通知[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/s7056/202109/t20210916_563719.html.

[3] 赵亚丽,李浩川,张红瑞,等.“新农科”背景下作物栽培学课程智慧课堂教学模式探索[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊),2023(7):21-24.

[4] 赵亚丽,李浩川,王群,等.耕读教育融入作物栽培学课程教学探索[J].智慧农业导刊,2023(24):137-140.

[5] 陈利根,林万龙,徐辉,等.耕读教育专家笔谈——耕读教育要把握“三重内涵”[J].高等农业教育,2022(3):3-9.

[6] 毛子翎,林同,吴奉奇.单体江新农科背景下森林保护专业实习教学的研究与实践——以华南农业大学耕读教育为例[J].科教导刊,2023(3):56-58.