新农科背景下农业硕士培养现状及模式探析

2024-12-31夏一丹唐绪媛高余鑫乐涛

摘" 要:新农科建设推动我国高等农林教育改革进入新阶段,加快建设新农科专业整体布局、促进创新应用型农林人才的综合发展是新时代发展的必然要求,而如何致力于新农科建设的整体布局,把握高等教育改革的整体趋势,培养高层次、高水平的专业型农业人才是当前高等农科院校需解决的重要问题。基于农业硕士人才培养的时代背景,系统探讨农业硕士专业学位研究生的培养现状,总结农业硕士培养模式存在课程结构设置不合理、“双导师”制未能有效落实、实践基地缺乏监督和管理,以及毕业生评价考核方式单一4方面问题,并针对以上问题提出加强实践-理论-实践培养模式、巩固“双导师”队伍建设和培养机制、完善政校企三方合作和设置双重考核评价体系这4点优化建议,以打造促进社会复合型农业创新人才发展的新型培养模式,为加快我国乡村振兴战略的实施提供人才支撑。

关键词:新农科;农业硕士;培养现状;培养模式;专业学位

中图分类号:C961" " " 文献标志码:A" " " " " 文章编号:2096-9902(2024)15-0104-09

Abstract: The construction of New Agricultural Science has promoted the reform of higher agricultural and forestry education in China into a new stage. Accelerating the overall layout of the construction of New Agricultural Science and promoting the comprehensive development of innovative and applied agricultural and forestry talents is an inevitable requirement for the development of the new era. How to focus on the overall layout of the construction of New Agricultural Science, grasp the overall trend of higher education reform, and cultivate high-level and high-level professional agricultural talents, is an important issue to be solved in higher agricultural colleges and universities. Based on the historical context of the training of postgraduate student majoring in agriculture, this paper systematically discussed the cultivation status of agricultural master degree graduates, and summarized four problems in the cultivation mode of agricultural master degree, including unreasonable curriculum structure, the failure to effectively implement the double tutorial system, the lack of supervision and management of practice bases, and the single evaluation method of graduates.

Keywords: New Agricultural Science; postgraduate student majoring in agriculture; training status; training mode; professional degree

我国是具有悠久农耕文明的农业大国,一直以来都非常重视农、林、牧、副、渔的均衡与特色发展。随着劳动生产力的逐步解放,科技创新驱动现代农业快速发展。高素质新型农业人才对我国乡村振兴、农业生产及农业现代化具有重要的支撑作用。2014年,国务院学位委员会将农业推广硕士正式更名为农业硕士,致力于培养服务我国“三农”及相关业务领域的管理机构与企事业单位的高素质人才培养[1]。2018年,教育部提出新农科建设,以中国农业大学为代表的多所高校联合,围绕新农科建设的相关命题展开讨论,将新农科介定为,主要以现代科学技术为手段,在乡村振兴战略和生态文明建设的背景下,将传统的涉农专业创新升级,推进原有知识体系、学科组成、人才培养模式等方面的改革,进而为乡村振兴发展提供坚固的人才支持[2]。2021年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》又提出为加快培养理、工、农、医类等专业紧缺人才,要加强研究生培养管理工作,提升研究生的教育质量,逐步扩大专业学位研究生的数量规模[3]。鉴于此,本文在新农科建设的背景下,分析当前农业硕士在课程设置、培养机制、招生就业等方面的现状,总结农业硕士培养模式的现存问题,重新审视农业硕士专业学位研究生的培养模式,并尝试提出改进建议。

1 新农科背景下农业硕士人才培养的时代背景

1.1 农业硕士人才是加快农村农业现代化的力量支撑

2018年,农业部明确指出要加快提升农业总体质量发展,通过高质量农业、绿色农业、品牌农业来加快农业的转型升级。2019年,中央一号文件提出坚持农业农村优先发展总方针,以实施乡村振兴战略为总抓手……顺利完成到2020年承诺的农村改革发展目标任务[4]。习近平总书记指出“乡村振兴,关键在人”,人才振兴是乡村振兴的基础[5]。乡村振兴战略的实施,除了发挥科技支撑的核心作用,更需要完备的人才体系作为智力支撑[6]。在此背景下,加快农村农业高质量发展与进步的前提是建设充足的人力资源,培养农业人才也必须紧紧抓住实现乡村振兴和农业农村现代化这2个命题展开,要着力改进与农业有关的学科课程,建设并完善与新农科有关的涉农专业,为农业农村事业的不断进步提供坚实的人才力量。

1.2" 改革培养模式是发展高层次农业硕士人才的重要途径

2017年,国务院学位委员会发布的《学位授权审核申请基本条件(试行)》强调农业硕士的培养过程要符合社会需求与职业导向,为农业农村发展管理培养高层次、高级别的专门人才[7]。农业硕士是我国专业学位研究生培养的重点对象,是新农科建设的重要内容。而在当前一、二、三产业迅速融合,社会人才激烈竞争的形势下,农业硕士的培养过程出现了不同层面的问题,农业硕士人才的科研水平、实践能力及应用技能还存在不足,教学理念与设计、知识结构与体系、人才培养模式等方面需要创新性改革,还需要紧密结合人才培养服务于乡村振兴和农村农业高质量发展的现实需要[8],这些使得在高等教育领域中推进农业硕士培养改革成为必然。

2" 农业硕士专业学位研究生培养现状

2.1" 课程结构设置

2014年,国务院学位委员会将农业硕士专业学位由15个培养领域调整为目前的8个领域[9]。在课程学分分配方面,由表1可知,农业硕士专业学位课程结构分为7~8学分的公共课、6~12学分的领域主干课、不少于2学分的选修课及4~6学分的实践训练环节,总学分不少于28学分。总体来看,公共学位课占25%左右,领域主干课占32%左右,选修课占16%左右,实践训练占18%左右,其他课占比不计,公共学位课和领域主干课占比较大,选修课和实践训练占比较小。充足的公共学位课和领域主干课有利于学生掌握系统的基础理论和专业知识,培养学生的专业技能,为实践训练奠定坚实基础。而选修课较少则会影响学生知识体系的完善、知识视野的拓宽,无法满足学生多元化的学习需求[10]。较少的实践训练也会影响学生实践应用能力的提高,不利于学生在实际的生产生活中解决相关问题。

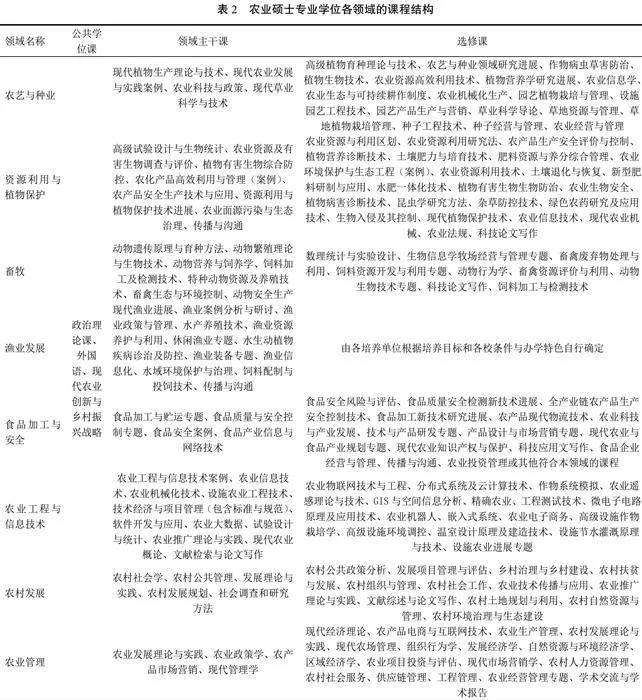

在课程设置方面(表2),公共学位课中除政治和外语课外,农业硕士研究生还需学习现代农业创新与乡村振兴战略课程。不同领域的主干课区别明显,例如畜牧领域的课程涉及动物遗传、繁殖、生产和饲料加工等内容,农业管理与农村发展这2个领域涉及社会学、公共管理、市场营销和发展规划等内容。选修课程涉及内容广泛、种类繁多,大体上根据培养目标、培养要求及专业特色来确定。

2.2" “双导师”培养机制方面

为培养复合型高层次农业硕士人才,提升学生的专业技能和实践应用能力,各高校逐步开展了“双导师”制,由一名校内学术研究水平较高、专业知识扎实的专任教师和校外实践经验丰富、工作能力强的专家或业务骨干组成。校内导师针对学生相关专业理论知识和创新能力进行培养,校外导师则重点指导学生的实践活动,培养学生的实践能力和职业适应能力等。校内外导师及时沟通、相互配合、取长补短,保证学生既能掌握所学领域的专业知识,又能提升实践应用和社会适应能力,从而提高研究生的培养质量[11]。

2.3" 招生录取情况

近年来,全国考研人数持续递增,从2018年238万的报名人数到2023年的474万,越来越多的毕业生在就业和读研之间选择后者。而专业学位研究生的发展更是迅速,尤其是2019年专业学位研究生招生规模达484 659人,占研究生招生总规模的52.88%[12]。高校招生人数随之递增,对于农业硕士的招生人数也发生相应变化。

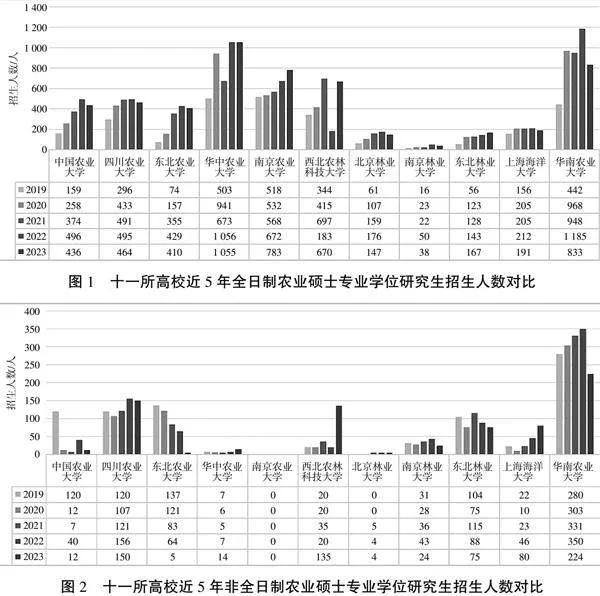

通过统计我国招收农业硕士专业学位研究生的“985”“211”及“双一流”高校近5年的招生情况(图1、图2),可以发现在2019—2023年这5年间,全日制农业硕士专业学位研究生招生人数整体呈上升趋势,尤其是2022年多所高校的招生人数达到顶峰,2023年相对减少。其中,华中农业大学、南京农业大学、华南农业大学招生人数普遍较多,中国农业大学、四川农业大学、东北农业大学和西北农林科技大学招生人数也逐年增加,而北京林业大学、南京林业大学、东北林业大学和上海海洋大学相比于其他高校招生人数较少。此外,各所高校非全日制农业硕士专业学位研究生的招生人数区别较为明显,华南农业大学非全日制招生人数最多,华中农业大学、北京林业大学、上海海洋大学等高校招生较少,南京农业大学甚至未招收非全日制农业硕士研究生。

2.4" 毕业生就业方向

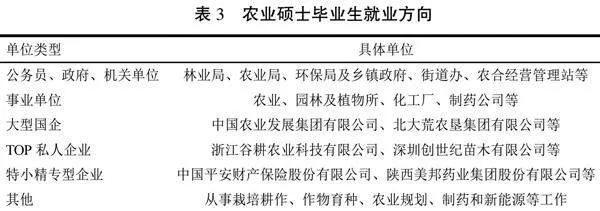

我国是农业大国,农学对于社会的经济发展、资源利用、生态环境和可持续发展等具有重要影响,所以农业硕士毕业生的就业前景非常可观。从表3可知,大多数农业硕士的毕业去向包括公务员、政府、机关单位、事业单位、大型国企、TOP私人企业和特小精专型企业等。与其他专业相比,农学专业的公务员岗位较少,只有林业局、农业局、环保局、乡镇政府、街道办或农合经营管理站等单位招收农学专业学生。但这并未阻挡农业硕士毕业生的报考之路,很多学生依旧选择公务员、政府机关作为自己就业的首选方向。其次,事业单位也是热门的就业方向,例如农业、园林、制药公司和化工厂等,这些单位工作稳定且收入不菲,与大多数学生的预期岗位目标相匹配。再次,一些毕业生为更好地实现自我价值和职业发展,会选择进入大型国企或TOP私人企业工作,这些企业竞争激烈、技术前沿、创新性强,甚至有些企业还会和高校进行合作,很多学生毕业后可直接进入该公司实习,是一个可以通过个人不断拼搏奋斗在市场中获得红利的不错选择。此外,还有一些毕业生选择在农业企业从事栽培耕作、作物育种、农业规划等工作,或者选择制药、新能源等行业,例如农、林、牧、渔等。

3" 农业硕士专业学位研究生培养模式的现存问题

3.1" 课程体系设置不合理,忽视实践能力的培养

近年来,我国多所高校都将农业硕士专业学位研究生学制从2年修改为3年,这使农业专硕生有了充足的时间和精力来完成自己的学业。全国专业学位研究生教育指导委员会发布的指导性培养方案中将专业硕士和学术硕士进行了区分,要求必须重视农业硕士专业学位研究生实践能力和应用能力的培养[13]。然而,很多高校依旧按照两年制的课程结构进行教学任务,并未构建适合于三年制的课程体系,甚至有些高校的农业硕士专业学位研究生还会和学术学位研究生一起上课。课程设置向理论化偏移,教学实践投入不够,学生难以将所学的理论知识应用于解决实际农业问题当中。

3.2" “双导师”制形式化,校外导师形同虚设

法国社会学家涂尔干曾说过:教育的成功取决于教师,教育的不成功也是因为教师[14]。高层次复合型硕士人才的培养必须以高水平高能力的优秀教师为支撑。教育部考虑到校内导师更擅长理论知识的传授,而缺乏解决实际问题的实践经验。所以,在农业硕士专业学位研究生培养方案中要求每名学生必须配备一位实践经验丰富、从事与所学专业相关的工作人员作为校外导师,与校内导师共同对农业硕士研究生进行培养和指导。事实上,部分高校虽然给农业硕士研究生配备了校外导师,但校外导师并未对学生进行相应的教学指导,双导师制只是一种形式,严重影响了学生实践能力的提升。

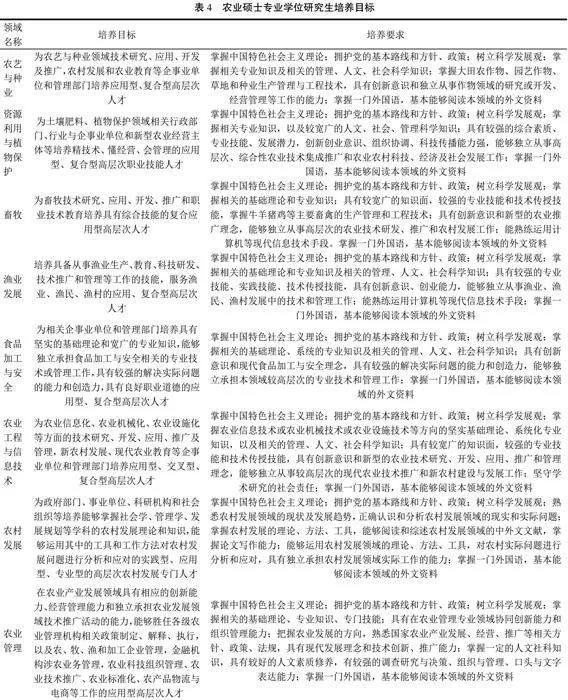

3.3" 实践基地监管不力,未发挥应有作用

自从2014年农业推广硕士被正式更名为农业硕士以来,其培养领域精缩为8个[9]。由表4可知,针对农业硕士专业学位研究生的培养重点放在了相关专业理论的掌握和实践技能与工作能力的提高上,目的是打造具有综合职业素质的应用型、复合型高层次人才。农业硕士专业学位研究生一般以职业需求为主导,侧重于实践应用能力的提高。实践基地是学生将所学的理论知识应用于实际生产生活的重要场所,不仅能帮助学生积累实践经验、培养实践能力,而且还能开拓学生认知视野,深化专业理论学习,增强社会责任感。因此,一些高校会选择与校外的企业单位共同签订协议,将该企业作为学生的实践基地,或者共同建立一个新的基地供学生开展实习实践。但是部分高校的实践基地建立完成后并未被真正投入使用,基地未被合理监管,实践岗位不能与学生专业领域相契合,甚至一些高校从未设立实践基地,这导致很多学生只能通过参与校内导师的课题来代替校外实践,造成了学生的实践不足。

3.4" 评价考核模式单一,过于重视学术水平

2018年,国务院学位委员会在《农艺与种业培养方案》中提出学位论文多样化的原则,可以通过研究论文、案例分析、调研报告、项目管理和设计规划等形式呈现出来。然而,大部分高校依旧采用单一的学术论文作为毕业考核的主要形式,并且要求学生在撰写论文时必须严格按照统一的论文格式,学生完成论文写作后再进行送审、答辩等环节,以专业学位研究生的毕业标准和要求为基准,学位论文成为了决定学生是否能够顺利通过毕业考核的唯一要求。其次,在进行论文选题时,大多数农硕生选择学术科研论文作为毕业论文的形式,而采用与农村、农业发展相关的案例分析、调研报告、项目设计等形式的论文非常少,且论文题目多是由校内导师指定,并非来源于在实践过程中未解决的问题或遇到的困难,论文缺乏实践性与应用性,学术化倾向严重。

4" 优化农业硕士培养模式的建议

4.1" 完善实践与理论协同培养模式,提升实践技能

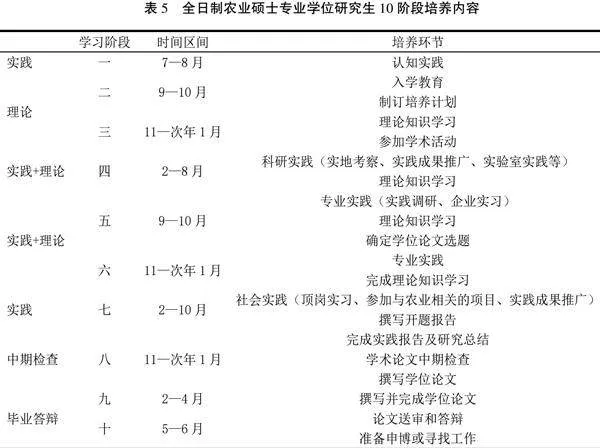

专业实践是我国农业硕士专业学位研究生培养的重要环节,也是专业学位研究生区别于学术学位研究生的明显特征。为此很多高校都建立了别具一格的培养模式,例如中国农业大学建立了“科技小院”,要求农业硕士研究生在开学报到前1~2个月进行暑期的实践体验,初步了解与所学专业相关的行业内容,尝试将理论知识与实际生产生活相联系,正式入学报到后再学习理论课程。目前,我国有103所高等农业院校和科研单位招收农业硕士专业学位研究生[15],建立的科技小院高达1 059个,由2 026名专家组成,这些小院分布在北京、河北、安徽和云南等全国各地,成为国家培养新农科农业人才的聚集地。因此,笔者提出了全日制农业硕士专业学位研究生10阶段培养方案(表5),将农业硕士研究生3年的学习时间划分为10个学习阶段。第一阶段为认知实践阶段,学生在正式入学前由教师带领前往科研基地、研究院所、农林业公司和农村试验站进行参观学习;第二、三阶段为理论学习阶段,学生在导师指导下制订适合自身学习的培养计划,学习专业课程,同时参加相关专业领域的讲座、研讨会、学术交流会等;第四、五、六、七阶段以实践为主、理论为辅,学生进行科研实践、专业实践及社会实践,结合实践中的问题确定毕业选题,并完成开题报告;第八阶段为中期检查,学生完成实践研究报告,实施毕业设计,接受学校中期检查考核;第九、十阶段为毕业设计或论文送审和答辩阶段,学生准备毕业审核和就业升学等事项。10个学习阶段相互联系,以实现实践与理论的相互协同。此外,高校可以与企业相关部门深入合作,共同建立多岗位轮换制度,从而提供给学生不同职业领域的实习机会。例如高校可以安排植物保护领域的农业硕士研究生在植保植检站站长、农化企业区域经理助理、专业化防治组织技术经理等岗位进行专业实习[16],提高应用创新能力。

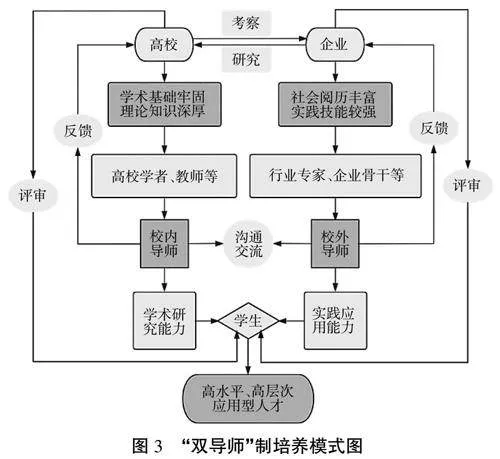

4.2" 巩固“双导师”队伍建设,健全“双导师”培养机制

教师队伍的专业水平与整体素质决定学生学习的优劣。教师在农业硕士研究生培养过程中不仅起到学术引领的作用,也潜移默化地影响他们的价值选择[17]。高校应制定严格的校内导师和校外导师遴选制度,全面了解校内外导师的综合素质、师德师风、专业能力等,选择学术基础牢固、理论知识深厚的学者或教师担任农业硕士研究生的校内导师。在确定校外导师前,高校应对相关企业进行了解和考察,包括企业的经营模式、管理机制、发展前景等,选择实践技能较强、社会阅历丰富的行业专家、企业骨干或者领军人物等与企业紧密联系并在企业高层次领域担任相应职位的人担任农业硕士研究生的校外导师。校内导师传授给学生相应的学科基础知识,帮助学生解决学术前沿问题,提高学术研究水平;校外导师以增强学生实践应用能力为重点,带领学生在行业领域进行探索和实践,提高学生职业适应能力。校内外导师相互配合,经常进行交流谈话,了解学生近期在校内外的学习情况,同时将学生的研究进展与实践成果反馈给高校和企业,作为对学生进行评估和审查的依据,以期将农业硕士研究生培养成为高水平、高层次的应用型人才(图3)。

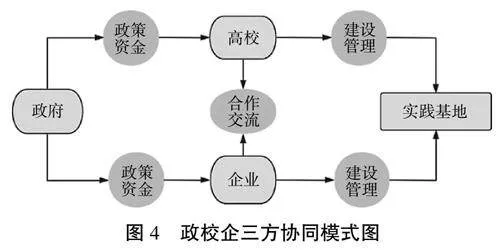

4.3" 加强政校企三方合作,强化实践基地建设与管理

实践基地是培养农业硕士专业学位研究生实践应用能力的重要支撑,也是学生实施生产实践、进行科技创新训练的基础[18],基地的建设与管理需政府、高校、企业三方共同协作完成。从政府角度而言,政府应健全关于基地建设的政策与方针,鼓励各高校与相关企业开展深度合作,依托学校特点与企业优势,优化人才培训基地,并为其提供相应的资金帮助;从学校角度而言,各大高校在政府的号召下,把握相关政策的支持,积极与企业建立具有学科特色、环境优良的实践基地,制定合理规范的基地监管机制,并定期对基地的基础设施、材料资源、学生实践情况等方面进行考察,加大对基地的维护和管理;从企业角度而言,企业要认识到教育工作的重要性,明确与高校合作的职责权限,主动承担实践基地的建设与管理工作,结合学生未来发展方向,有针对性地对学生的实践训练进行帮助与指导。此外,高校与企业应定期开展座谈会议,双方针对学生在实践基地的实习情况进行讨论和交流,校内外导师和农业硕士研究生也参与其中,提出各自在教学与实践中面临的问题与困难,校企双方及时商讨并设计解决方案,以保障学生实践过程的顺利进行(图4)。

4.4" 改革考核模式,设置双重评价体系

大多数高校均采取撰写学术论文的方式来评判学生是否满足毕业要求,而忽视了学生实践性和应用性的考查,尤其对于农业硕士专业学位研究生来说,此种评价考核模式较为单一。高校不仅要重点考查学生理论课程的学习和学术研究的成果,还应重视学生实践能力的发展,在充分考虑学生专业、个性、自身发展的基础上设置不同的评价体系。比如美国阿肯色大学就采取了课程论文和学术论文作为毕业考核的2种模式,若学生想毕业后继续深造学习,就可以根据实践过程的困难或问题及自身感兴趣的专业课题来撰写学术论文;若学生想把更多的时间和精力放在未来就业方面,则只需完成课程论文的撰写即可。因此,我国高校应完善毕业生的评价考核模式,构建多重评价体系,采取不同的方式考查学生的学术研究能力和实践应用能力。

借鉴国外高校的先进经验,笔者构建了农业硕士专业学位研究生毕业考核模式图(图5),农业硕士在第一、二学期统一参加实践活动,同时完成公共学位课和领域主干课等必修课程的学习。经过一年的学习与实践后,农业硕士研究生可自主选择未来发展方向,选择读博深造的学生需完成剩余的课程学习和20 000字的专题论文,课程学习的总学分不少于32学分,专题论文需结合所学的专业理论知识针对发现的问题进行撰写,形式不限,例如学术论文、案例分析、调研报告、项目管理和规划设计等;选择未来就业的学生除完成剩余课程学习外,还需撰写10 000字的实践论文并通过结业水平测试,其中课程总学分不少于26学分,实践论文的撰写需结合在专业实践过程中遇到的或实际农业生产中存在的困难或问题,结业测试由各学校自行组织,以及格或不及格作为评价标准。如果选择读博深造学生同时完成32学分的课程学习及20 000字的专题论文,则视为达到毕业标准,可顺利毕业;若某项内容未完成,须重新学习。如果选择就业的学生同时完成26学分的课程学习、10 000字的实践论文且结业水平测试结果为及格,可顺利毕业;若未全部完成,也须重新学习,直到达到毕业标准。

5" 结束语

随着国家政策的不断优化,农村农业发展迅速,现代化农业已逐渐形成,对于农业人才的需求也发生了实质性改变。在对农业硕士的培养现状进行综合分析后,笔者建议各高校应在新农科建设的背景下,通过校企双方相互配合,将各方面资源优化整合,着力打造促进高层次应用型人才发展的新型农业硕士培养模式,为社会培养复合型农业创新人才,进而更好地为乡村振兴贡献力量。

参考文献:

[1] 袁伟民,张瑞芳,陈曦,等.农业硕士专业学位研究生创新能力培养模式研究——以河北农业大学农村发展专硕为例[J].智慧农业导刊,2023,3(22):96-100.

[2] 吕新,张泽,侯彤瑜,等.“新农科”背景下农学类专业创新人才培养模式研究[J].教育现代化,2019,6(68):16-18,51.

[3] 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要[EB/OL].(2021-03-13).http://www.xin huanet.com/2021-03/13/c_1127205564.htm.

[4] 吕杰.新农科建设背景下地方农业高校教育改革探索[J].高等农业教育,2019(2):3-8.

[5] 何雯洁.乡村振兴战略背景下地方农业院校农业硕士培养模式研究——以江西农业大学为例[J].智慧农业导刊,2023,3(20):123-127.

[6] 罗黎敏,戎幸,童再康,等.农业硕士专业学位研究生职业素养内涵研究及其教育路径选择[J].高等农业教育,2021(1):117-122.

[7] 李立芹,王西瑶,杨世民,等.“双一流”建设新形势下农业硕士专业学位研究生培养模式创新研究[J].创新创业理论研究与实,2021(14):1-2,9.

[8] 许艺娜.新农科背景下应用型农林人才培养模式探究[J].海峡科学,2020(1):92-94.

[9] 梁德东.乡村振兴战略背景下农业硕士培养的探索与实践[J].吉林省教育学院学报,2021,37(4):125-128.

[10] 刘国瑜.农业硕士专业学位研究生课程体系建设探讨[J].高等农业教育,2017(3):99-103.

[11] 杨思霞,付鸿凯,陈玉保,等.提升校外导师在农业专业学位硕士培养中的实践育人作用研究[J].科技风,2023(18):46-48.

[12] 王战军.中国研究生教育质量报告:2020[M].北京:中国科学技术出版社,2020:34.

[13] 段留生,何忠伟,王琳琳,等.乡村振兴背景下农业硕士应用型培养模式探析[J].北京教育(高教),2021(8):68-70.

[14] 吴孟玲.面向新农科的地方高校农业硕士培养模式优化研究[D].南宁:广西大学,2021.

[15] 戚亚梅.关于农业硕士专业学位人才培养的探讨[J].农业科技管理,2019,38(5):70-73.

[16] 陈勇,周发明,彭健民.全日制农业硕士专业学位研究生“三双四模块七学段”培养模式的探索与实践[J].学位与研究生教育,2017(3):37-43.

[17] 时玉坤.新农科建设背景下农业硕士研究生培养质量及影响因素研究[D].哈尔滨:东北农业大学,2023.

[18] 文冠华,姜文忠,陈宏量.抓好专业实践环节确保全日制专业学位研究生培养质量[J].学位与研究生教育,2010(8):1-4.

基金项目:重庆市研究生教育教学改革研究(重点)项目(yjg222019);重庆市高等教育教学改革研究项目(223155)

第一作者简介:夏一丹(2000-),女,硕士研究生。研究方向为教育。

*通信作者:乐涛(1970-),男,博士,教授,博士研究生导师。研究方向为高等教育。