城乡居民养老保险对家庭双代经济流动的影响

2024-12-31郭永芳刘雯瑛王浩林

关键词:城乡居民养老保险;代际经济转移;家庭养老

中图分类号:F840.612

DOI:10.19504/j.cnki.issn1671-5365.2024.07.05

《2021年度国家老龄事业发展公报》数据显示,截至2021年末,全国60周岁及以上老年人口26 736万人,老年人口比重达到了18.9%,比2016年第六次全国人口普查公布数据上升2.2个百分点;65周岁及以上老年人口抚养比20.8%,比2016年提高了8.9个百分点,老龄化程度进一步加深。在预期寿命延长、家庭结构核心化、子女社会生活压力过大的趋势下,我国传统家庭养老的经济基础和孝道伦理受到一定的冲击,日益增高的抚养比也加大了子女赡养老人的压力,传统的家庭关系和代际均衡面临巨大的挑战,但家庭养老仍是老年人养老的主要责任主体,也是最基本、最富有生命力的养老模式[1]。为缓解家庭养老压力和满足老年人对社会化养老服务与日俱增的需求,正式制度的社会养老保障和非正式制度的家庭养老必须长期共存互补,我国社会养老保障体系需要不断发展完善[2]。针对农村和城镇非就业人口,我国于2009年、2011年,分别建立了新型农村养老保险和城镇居民养老保险,2014年将两者合并为城乡居民养老保险,整合了城乡有别的居民养老保险制度。城乡居民养老保险作为一项基本的社会保障制度,旨在为老年人提供社会养老支持。但同时,养老金收入对家庭总体的资源分配会产生影响,改变子女为父母提供的经济支持,以及父母为子女发展所提供的经济“逆反哺”。制度实施以来,国家不断加大财政投入,待遇水平不断提高,但目前,城乡居民养老保险的待遇水平较低,是否会对代际经济流动产生实质影响有待考察。

一、文献综述

中国孝道文化中的“养儿防老”让家庭养老成为世代承袭的养老方式,但在新时代,人们对养老责任认知发生了一定的变化,老年人养老问题不仅是家庭内部责任[3],青年人和老年人的思想也都呈现出养老责任承担主体多元化的趋势[4]。现阶段,我国老年人的收入主要来源于个人、家庭和政府三大主体[5]。随着少子化、人口流动及家庭核心化等变化,由子代提供养老保障的家庭养老功能衰退。为保障曾经为社会发展作出贡献的劳动者的晚年生活,建立完善的养老保障制度是必然的。社会养老保险制度的经济作用增加了老年人的经济收入,对亲子代之间的代际转移会产生影响。国内外学者普遍认为代际流动的方向具有双向性。我国学者费孝通提出“反馈模式”来形容中国家庭的代际关系[6],我国老年人的自立和其对成年子代仍继续提供帮助支持,弱化了子女对父母的赡养要求[7]。Oppong等对社会保障水平较低的发展中国家进行研究,也发现代际流动是双向的,但从方向上看家庭代际支持更多地表现出由亲代向子代转移的向下代际流动,至少是基本持平的状态[8]。

从理论上看,家庭内部的私人代际转移主要取决于转移行为的动机,当前学术界主要有两类代际转移动机:一是Becker 提出的利他动机假说,指家庭成员之间提供经济帮助是出于利他倾向,目的是实现家庭成员利益最大化的分配[9],社会养老保险减弱亲代对子代经济支持的依赖,子代会减少对亲代的经济支持,亲代会增加对子代的逆向反哺。二是Cox提出的交换动机假说,指私人转移期待有所回报,收入正向影响获得私人转移的规模,私人转移是基于“交换”目的[10],社会养老保险会促进子代对亲代的经济转移,减少亲代对子代的经济支持。也有研究表明,家庭之间的差异性无法用单一动机解释,利他动机和交换动机可能同时存在。因此,仅基于私人转移动机的理论模型的分析难以得出公共转移对私人转移影响的确定性的答案,公共转移对家庭代际转移的影响效应逐渐成为以实证主导的研究问题。

不少学者基于微观数据展开实证分析探究社会养老保险对家庭代际经济支持的影响,其是否能够替代家庭养老,仍存在诸多争议,主要分为以下三个观点:第一种是社会养老保险的领取“挤出”了家庭代际经济支持,认为社会养老可以提供经济支持替代家庭养老。Jensen的研究表明,南非老年人每增加一个单位的社会养老金收入,从非同居子女获得的经济支持就会减少0.25~0.3个单位[11]。刘佩使用倾向得分匹配法对CLHLS数据进行分析,发现参加社会养老保险会使得老年人收到的代际转移净额降低365元,还会降低老年人收到子女代际转移的概率[12],韩华为也发现得到农村低保救助会导致老年父母从其子女处获得的代际转移净值降低1 144.31元[13]。但刘一伟和张川川等实证研究发现新农保能在一定程度上替代家庭养老,使其获得子女代际支持的概率显著下降约32~56个百分点,但并没有减少他们获得子女经济转移的数额[14][15]。刘伟兵发现养老保险没有影响子女的经济支持,但弱化了子女的非经济支持[16]。第二种结论是养老金的领取“挤入”了家庭代际经济支持。靳卫东等研究发现新农保对子女赡养行为的影响并非替代作用,而是挤入作用,认为我国代际转移支付多出于交换动机,老年人参保对子女反哺具有“教育效应”[17]。Cox 和Rank发现老年人收入每增加20 000美元,其获得现金支持的金额增加1 100美元[18]。王翌秋和陈青霞研究发现父辈领取新农保显著提高了源自子女的经济支持[19],江国维和刘文浩也发现基本养老保险“挤入”了亲代对子代的经济支持,加剧了逆向反哺的现象[20]。胡宏伟发现养老金的支付增加了子女295.209元的经济支持,但并没有对子女经济支持金额产生显著影响[21]。第三种结论是“挤入”和“挤出”效应同时存在。谭银清和陈益芳发现新农保对子代货币支持存在挤出效应,对实物支付具有挤入效应,两种效应相互作用[22]。宁满秀和王小莲认为在不同的转移动机下,父辈收入增加影响代际转移动机,养老金对私人转移的影响不同[23]。

在整个老年人保障体系中,经济供养是对老年人的物质赡养,是养老问题的核心,直接关系到老年人的生活质量[24]。但是,不少学者发现子女对老人经济供养能力及水平有限,受各种内在和外在因素制约。黄庆波发现子女人口特征、老年人经济情况和健康均对双向代际支持有显著影响[25]。亲代年龄越大更易获得子代经济支持[26],受教育程度越高、身体健康的亲代向子代提供代际经济支持的概率也更高[27]。健在成年子女数也与亲代获得经济支持金额呈正相关关系[28]。甘雪慧和风笑天研究发现已婚男性子代支付更多生活费给父母并照顾他们的生活[29]。

综上所述,现有文献对社会养老保障和亲子代特征等对家庭代际经济支持的影响等课题进行了广泛研究,但大都局限在子代对亲代提供经济支持的探讨,缺少亲代对子代提供经济帮助的研究,尚没有统一的研究结论。本文尝试探讨新时代背景下,城乡居民养老保险对家庭内部亲子代之间双向经济流动的影响。

二、理论分析

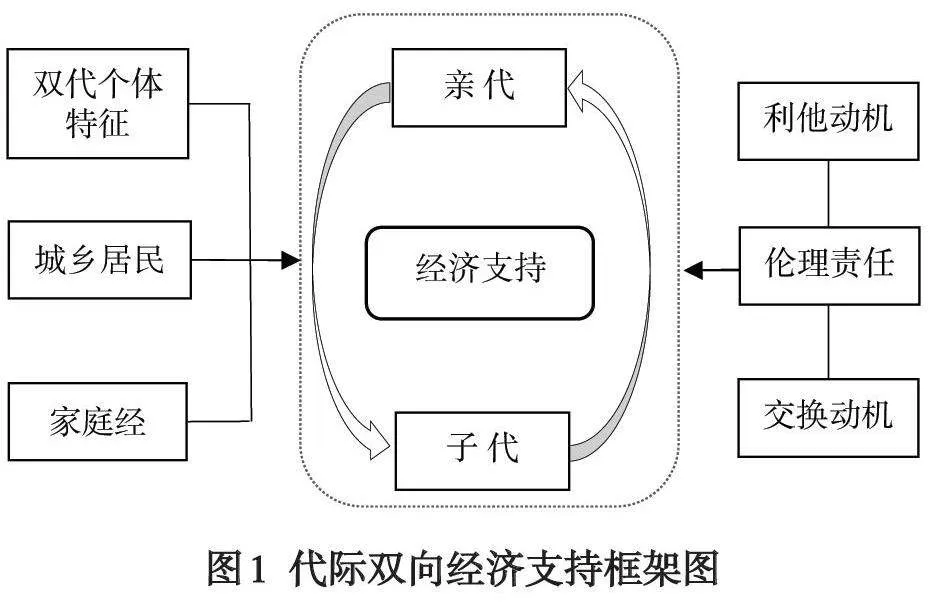

基于家庭代际经济支持的概念内涵,在已有研究的基础上,构建城乡居民养老保险对家庭内部双向代际经济支持影响的理论分析框架。

在代际关系的理论构建方面,我国著名社会学家费孝通先生基于对我国乡土社会的理解在1983年提出“反馈模式”来形容中国家庭内部的代际关系,认为中国代际关系是“接力+反馈”的模式,即父代抚育未成年子代,成年子代赡养父代,父母和子女之间是一种延时性的代际互惠关系[30]。出于对传统伦理责任的考量,在子女赡养年老父母的同时,老年父母也出于责任帮助子代成家立业。我国千百年来强调儒家文化中家庭传承的社会关系网络,子女仍然是赡养老人的主体,现代社会变迁和经济权威的转移对老年人的家庭赡养获得提出了挑战。养老保障制度从经济方面多元化老年人的收入来源,同时影响原本的家庭代际经济动态平衡。公共政策对私人转移支付的影响是学界探究的经典课题,利他主义假说认为家庭财富的代际转移是家庭成员具有利他主义感情的结果,这种对家庭资源分配的方式可以达到所有家庭成员消费的效用最大化。交换主义假说认为,代际转移是家庭成员为了获得“回报”所做出的行为,代际交换是使家庭内部保持长期稳定传承的一种社会交换。

城乡居民养老保险制度“嵌入”到家庭内部代与代之间的交流中,提高了老年人的经济收入,对子代经济支持行为可能造成影响,出于利他动机可能会降低亲代获得子代经济转移的数额。养老金收入的逐渐提高,当亲代能够完全保障基本生活所需时,子代提供经济支持的利他动机随之减少,并且逐渐向交换动机转变,子代为亲代提供经济支持是为了换取父母的经济支持或照料帮助,根据边际效应递减的原则,子代减少对亲代的支持,以维持自身效益的最大化。与此同时,亲代也对子代提供经济资源帮助子代成家立业,维系与子代之间的关系。养老金增加了亲代经济收入,让亲代更有能力支持子代发展,出于利他动机和传统的伦理责任,亲代会将从城居保中获得的经济资源转移给子代,最大化支持子代发展。根据费孝通先生提出的“反馈+接力”模式、代际交换理论、利他主义理论和伦理责任,构建城乡基本养老保险、双向代际经济支持的逻辑框架图:

三、研究对象与方法

(一)数据来源与变量设计

数据使用2018年中国健康与养老追踪调查(CHARLS)的追踪访问数据。调查对象为我国45岁以上的居民,由抽样人员利用计算机随机抽样,被调查对象来自28个省(自治区、直辖市),150个县,450个村,涉及10 257个家庭中的17 708人。CHARLS问卷作为我国唯一以中老年为调查对象的全国范围的大型家户调查,具有较好的代表性。

本文研究城乡居民养老保险对双向代际经济转移的影响,根据城乡居民基本养老保险参保人需满60周岁时可以按月领取的规定,选取问卷中60周岁以上的老年人。进一步剔除正在领取其他养老保险和缺乏关键变量的样本,保留至少有一位成年子女的样本,最终保留8 296个有效样本。将父母和子女根据问卷中家庭编号一一对应,加入子代个体变量以便减少子代差异对模型的影响。

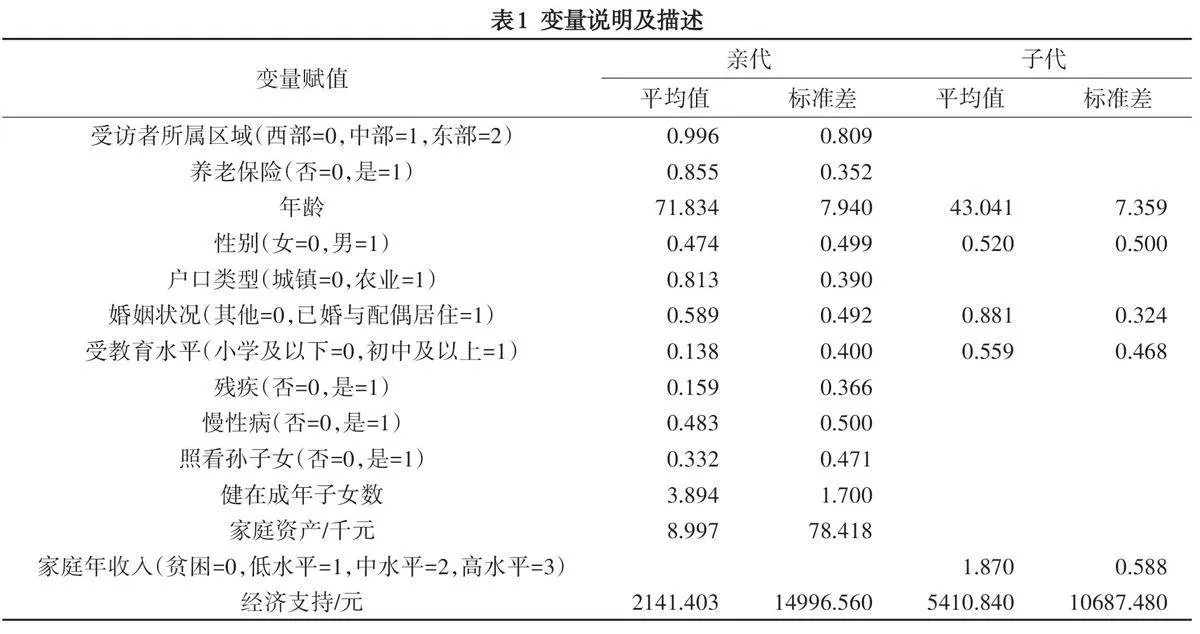

(二)变量选取与描述

论文将在问卷中选取家庭交往与经济帮助部分的问题:“过去一年,在孩子不和您住在一起时,您或您的配偶从孩子那里收到过多少经济支持”,“过去一年,在孩子不和您住在一起时,您或您的配偶给孩子多少经济支持”作为因变量。核心自变量为“是否参加城乡居民基本养老保险”。控制变量包括描述亲子代特征的年龄、性别、婚姻状况、户口、受教育程度、日常活动、慢性病、健在子女数。再加入双代家庭经济状况和区域特征。具体变量定义及描述见表1。研究样本中88.63%的子代对亲代有经济支持;亲代对子代提供经济支持的概率为35.76%。亲代提供的支持金额低于子代,大多数子代对亲代经济赡养,超三分之一亲代对子代提供经济帮助。这一现象可能是由于,老年亲代工作生产能力和生活自理能力下降,但子代作为壮年劳动力,经济收入高于亲代,子代赡养亲代也印证了中国家庭的“代际反馈”模式。

(三)模型设定

因变量“代际经济转移金额”为连续变量,因此采用线性模型对家庭代际经济转移的影响因素展开分析。

四、实证结果分析

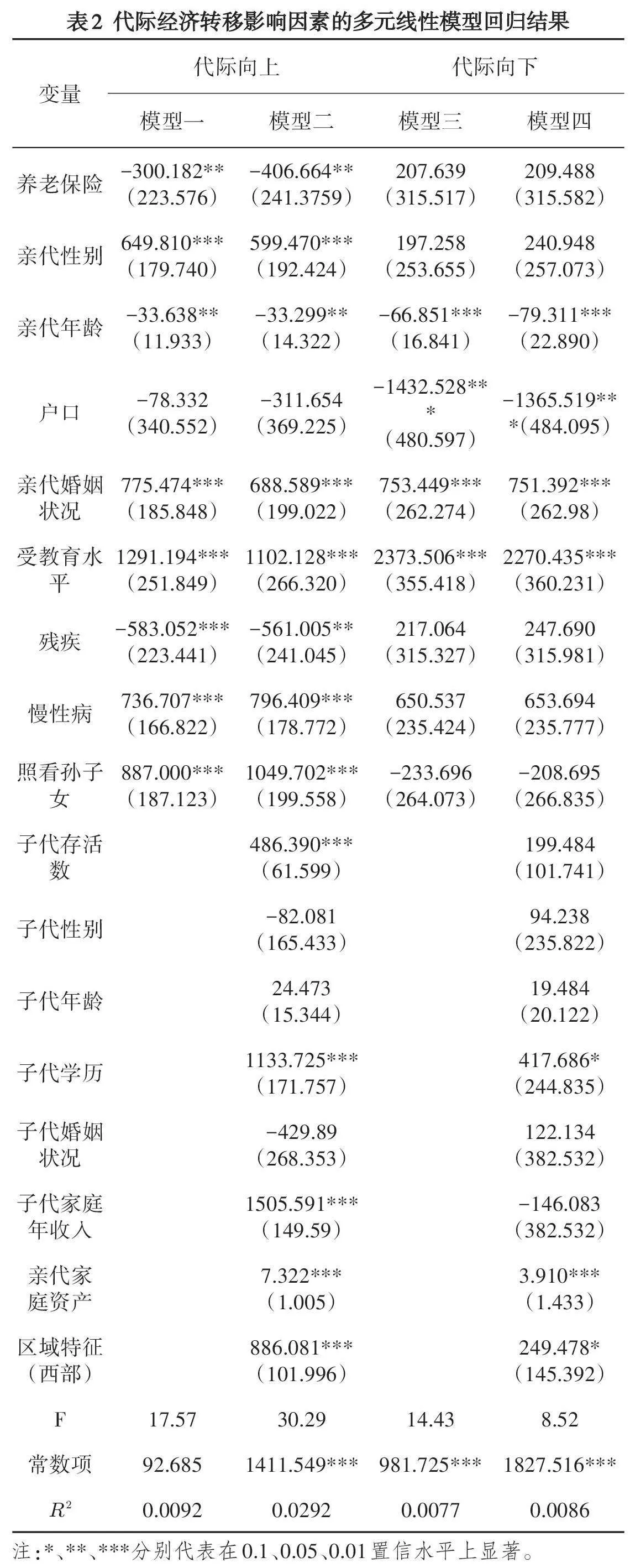

家庭双向代际经济支持影响因素的多元线性模型回归结果如表2所示。模型一和模型二是因变量为子代向亲代提供向上代际经济支持的模型,模型三和模型四是亲代向子代提供经济支持的模型。模型一和模型三是基础模型,考察了城乡居民基本养老保险和亲代特征变量对亲代获取和亲代提供代际经济支持金额的影响,模型二和模型四是增加了子代个体特征、双代经济状况和区域特征的扩展模型。通过比较发现,变量的系数方向和显著水平未出现明显变化,说明实证结果的稳健性较好。

(一)对向上代际经济支持影响的回归分析

城乡居民养老保险是本文关注的主要变量。在表2模型一和模型二中,城乡居民养老保险的系数值为负方向一致,且都在5%的统计水平上显著相关,亲代参加城乡居民养老保险对向上的代际经济支持影响显著,且回归估计结果稳健。这说明亲代参加城乡居民养老保险改变了子女的经济赡养行为。这一研究结论与刘佩、韩华为研究结论相似,即社会养老保险挤出了子女对老年父母的经济转移。从利他动机视角分析,当老年父母经济收入不足以保障其基本生活时,其子女会为父母提供基本生活所需,随着父母经济收入增加,子女提供向上代际经济支持的利他动机逐渐减弱,只保障社会养老无法保障的部分经济需求,因此城乡居民养老保险挤出了子代经济支持的规模。模型二数据显示,参加城乡居民养老保险的亲代比没有参加的亲代少获得406.664元,这说明城乡居民养老保障增加了老年人经济收入,挤出了子代对亲代的经济支持。

模型二结果显示,亲代特征显著影响向上代际支持。性别方面,男性亲代比女性亲代更多获得子代599.470元的经济支持。年龄方面,低龄老年人获得子女更多的经济支持,年龄每高一岁少获得子女33.638元转移,这是由于高龄的老年人相较于经济支持更需要生活上的照料。婚姻状况方面,已婚与配偶居住的子代对亲代多提供688.589元的经济支持。受教育水平也影响子代的经济支持,亲代和子代的受教育水平都在1%的显著水平上与子代提供的经济支持金额正相关。亲代身体状况也显著影响子代的经济支持,残疾亲代获得更少的经济支持,残疾老年人生活无法自理需要更多生活照料。患有慢性病比没有患慢性病的亲代多获得子代796.409元经济支持,慢性病老年人的日常医疗开销更大,子代出于利他动机会提高支持程度。照看孙辈的亲代也更多获得子代1049.702元的支持,从代际交换动机视角来看,亲子代之间的代际支持具有互惠性,亲代承担了隔代照料的责任,也属于“家庭代际交换”的一种。回归结果显示,子代特征、双代经济状况和区域特征也显著影响子女提供代际经济支持。老年人健在的成年子女越多,获得的经济支持就越多,说明各子代之间存在“互相示范”和“竞相供养”的情况。在家庭经济状况方面,子代家庭收入与其向亲代提供经济支持在1% 的水平显著正相关,这说明经济状况好的子代,出于利他动机会将经济资源分配给失去劳动收入的老年父母。亲代家庭资产与代际向上经济支持呈正相关,说明子代可能出于交换动机对资产丰厚的亲代提供更多的经济支持。在区域特征方面,相对于西部地区的亲代,在人均收入更高的中部地区和东部地区,子代向亲代提供的经济支持更多。总的来说,子代对亲代提供经济支持时,利他动机和交换动机同时存在,且利他动机高于交换动机。

(二)对向下代际经济支持影响的回归分析

表2模型三和模型四的结果显示,城乡居民养老保险对亲代向下代际经济支持的影响不显著。对于参加居民养老保险的老年人而言,城乡居民养老保险的待遇水平较低,养老保险并没影响其对子女的经济帮助。

在模型四数据显示,在年龄上,老年父母年龄每增长一岁会多给予子女79.311元经济支持,这是由于部分低龄农村老年人还作为劳动力从事农活或在城市工作有经济收入,所以有能力给子女经济支持。户籍变量在1%的水平上显著,城镇户口比农村户口的亲代多提供给子代1385.519元,可能是由于城镇老年人在年轻时经济积累更加丰厚有能力在经济上帮助子女。婚姻状况方面,与配偶居住的亲代也提供给子代更多的经济支持。在受教育程度上,与模型二相同,亲代和子代受教育程度都在1%的显著水平上,与亲代提供经济支持正相关。亲代家庭资产在1%的水平上与老年人代际向下经济转移显著正相关,说明资产多的亲代出于利他动机,为帮助子代有更好的发展,会将城居保中获得的部分资金和家庭资产转移给子代,支持子女成家立业。区域类型变量也显著影响代际向下的经济支持,经济更加发达的中部和东部亲代也有能力给予子代更多物质帮助。与此同时,父母对子女的责任和爱护不因性别、身体健康状况和子代的年龄、婚姻和收入而有所差别。总的来说,低龄、受教育程度高、家庭资产多和经济发达地区的老年人提供给子女更多的经济帮助,也就是说,拥有更多经济资源的父母能够提供更多的代际支持。

五、提高参加城乡居民养老保险老年人福利的建议

制度性社会养老保险在养老体系中提供了正式的社会支持,理清社会养老对家庭养老的影响对我国养老事业的进一步发展尤为重要。作为重要的养老模式,社会养老具有长期稳定性,理想化的社会养老可以代替一部分家庭养老,与家庭养老互补,实现“老有所养,老有所依”的养老目标。城乡居民养老保险是一项旨在消除城乡二元化差异,让人们平等共享社会发展成果的基本保障制度。本文基于2018年中国健康与养老追踪调查数据,实证探究城乡居民养老保险对家庭内部子代和亲代之间的双向经济支持影响,研究结果发现,亲代参加城居保在挤出了成年子代的经济支持,但并没有显著影响对老年父母的“逆反哺”,但双代的个体特征和家庭经济状况都对代际经济转移有显著影响。

(一)提高城乡居民养老保险水平,发挥家庭情感保障作用

城乡居民养老保险在提高老年人经济收入,同时也挤出了子代对亲代的经济支持,子女对父母提高经济支持背后发生作用的利他动机逐渐向交换动机转变。在交换动机的驱动下,家庭赡养从传统的利他动机的“孝”转变为要求“回报”的“交换”。城居保的经济保障作用发挥不充分,目前“保基本”的待遇水平不能替代家庭的经济保障功能。但社会养老比家庭养老有更强的御险能力,家庭提供精神照料和生活照顾非经济保障是趋势。所以应该在提高财政投资力度的情况下,激励居民“多缴多得”,选择更高水平的投保阶梯,扩大基金池。受教育水平高的亲代和子代之间的经济互动幅度也更大,说明文化水平有促进家庭经济内循环的效应,对双代家庭经济建设都有正向促进作用。老年人可以通过自学培训等提高自己的文化水平,与时代接轨发挥家庭保障作用。与配偶居住的家庭幸福感更高,维护家庭婚姻关系对家庭建设有双向促进效用。应该通过各种方式宣传教育,为维护和睦文明的新型家庭婚姻关系营造氛围。亲代和谐婚姻的“言传身教”,也能促进子代的家庭责任感,更好的发挥家庭的保障作用。

(二)鼓励老年人隔代照料孙子女

老年人隔代照料能增强社会养老保险的政策效应,隔代照料在社会养老保险制度影响代际经济支持中起到了中介机制作用。老年人参与社会养老保险通过影响隔代照料进而影响子辈的代际转移支付,提升了老年人的经济福利水平。老年人照料孙子女缓解中青年育儿压力的同时,对“重幼轻老”趋势的发展也有一定的抑制作用。孙子女的陪伴也能缓解子女缺位导致父母晚年的生活孤寂和精神空虚,享受与孙子女之间的天伦之乐。对于很多农村留守老人来说,隔代照料也能在经济上获得更多子女的补贴。照料孙子女能够体现老年人的经济价值,有助于解决“一老一小”的问题。

(三)关照独子女失能老人,发展养老服务产业

健在的成年子女越多,父母获得子女经济支持的金额越多,子代之间对父母的代际经济转移具有“攀比”效应和“示范”效应,只有一个子代的老年人获得的经济支持有限,社区应该在生活上对独子老年人更加关心,例如,帮助老年人使用电子设备与不同住的子女交流。对于失能老年人,构建社区养老服务体系,发展失能老人养老服务市场,培养专业化人才,政府、市场、培训学校共同建设。政府履行监管职能,规范养老服务市场的准入、监督机制,保障市场的运作效率,推动我国养老服务业高质量发展。

【责任编辑:许洁】