幼儿兴趣引导下的 “自然教育”主题课程实施与思考

2024-12-20徐婧婧

“大自然、大社会都是活教材”,自然教育是幼儿园课程的重要组成部分。《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)在科学领域中建议:“经常带幼儿接触大自然,激发其好奇心与探究欲望。”幼儿园把自然教育融入主题课程是为了给幼儿提供更丰富的课程类型与资源,将自然还给幼儿,将幼儿放归自然。

一、师幼讨论,共建课程预设

自然教育主题需要幼儿与教师共同讨论确定。课程内容需要具备直观性、持久性等特点,能够让幼儿明显地感受、直接地体验,从而激发幼儿的兴趣,引导幼儿持续深入地探究。

案例1

幼儿在散步的时候很喜欢聚集到樱桃树旁。幼儿G先指着樱桃花说:“你们看它开花了!”接着,抱住樱桃树说:“我要抱抱它,它好漂亮。”幼儿W见状模仿着幼儿G,说:“我也来抱一抱这个树。”幼儿L问:“老师,它会结果子吗?”教师:“会的,等到夏天的时候就会结果子。”幼儿L:“真想快一点到夏天啊!”

幼儿园操场上的两棵有着明显春季特征的树激发了幼儿的讨论与探究。通过开“儿童会议”以及一对一交谈等方式,幼儿逐步延伸出“春天开花,夏天结果”的话题。教师发现幼儿对春天的认识与憧憬有深入挖掘的价值,由此,班级开展了以“春天”为主题的自然教育活动。

二、多重角度,推动课程实施

自然教育活动应该用大自然来激发幼儿去洞察与体验。教师必须摈弃“灌输式”的教育,为幼儿提供自由自主的探究空间,让他们从活动中体验自然、习得经验、发展能力。

(一)家园共育,激发兴趣

幼儿园的自然资源是有限的。我们充分利用园外资源,采取“走出去”的方式,丰富幼儿的生活经验。如:积极发动家长资源,请家长利用节假日带幼儿到公园、乡村等更广阔的自然中感受春天,进一步激发幼儿的兴趣。

幼儿园里的樱桃树是幼儿每天都能直接接触、观察到的对象,教师便以此为契机推进活动。

案例2

幼儿N站在樱桃树下看了又看,她先走到向阳一侧抬头看了一会儿,又走到阴影一侧看一会儿,然后指着树问:“老师,为什么有的花开了,有的没开呢?”教师反问:“哪里的开了?哪里的没开?”幼儿N用手指了指,说:“这里开了,那里没开。”教师问:“你觉得为什么呢?”幼儿N:“因为它们没有水?”教师又问旁边的幼儿Z:“你觉得为什么有的开了,有的没开?”幼儿Z腼腆一笑,没有回答,幼儿G抢答:“我知道,因为它们没长大呢。”

为了解决幼儿的困惑,教师利用照片和调查表结合的方式,请家长与幼儿一起查阅资料,了解樱桃树的特点,从而让家长切实了解幼儿的发展与需要。

幼儿从广泛了解不同的花,到聚焦并深入认识一种花。整个过程中,教师与家长分工明确:教师挖掘活动的价值,家长拓展活动的内容;家长支持幼儿的需要,教师总结幼儿的发展。两者相辅相成,充分激发了幼儿的兴趣,推动课程深入开展。

(二)多元活动,满足兴趣

在传统的幼儿园自然教育中,教师往往习惯将自然教育局限在特定的场地与区角,这样容易导致幼儿接触的自然环境匮乏,致使自然教育流于表面而难以产生实际成效。为了改善这一点,我们在教育环境中创设了更具真实性的自然空间,突破课程、地点、时间的限制,让自然教育贯穿幼儿的游戏、学习与生活活动。

1.打造生动的自然区域,让自然具象化

幼儿处于形象思维阶段,教师应注重引导幼儿通过直接感知、亲身体验和实际操作来了解自然物在春天的特点。为此,我们尝试不断丰富幼儿园自然区的类型,不仅设置种植区,还增添了养殖区,并且尽量还原自然的生态环境。如:通过亲子种植、师幼种植等活动让幼儿感受植物的生长变化;通过饲养蝌蚪、孵化小鸡等活动让幼儿承担一定的职责,培养责任感。这些使幼儿更加直观地感受自己与自然的关系,为幼儿自发的观察探索行为提供充足的空间。

2.开展有趣的集体活动,让兴趣可视化

集体活动是幼儿园活动中的重要内容,对培养小班幼儿观察能力、语言表达能力有着不可替代的作用。我们组织了形式丰富的自然主题集体活动,如:通过美工活动“共做一棵树”,幼儿了解了不同树叶的形状、颜色等;在亲子调查“共探一朵花”的反馈分享环节,幼儿积极地向同伴展示自己的照片,分享自己的所见所闻……自然教育的集体活动不仅引导幼儿总结自己的认知,还能够挖掘班级大部分幼儿的兴趣点。

3.重视绘本阅读,让知识科学化

植物的生长、动物的繁衍……这些都蕴含着大自然的智慧。通过绘本阅读的方式,教师可引导幼儿理解自然的奥秘,使幼儿收获科学的自然知识,为幼儿的深入学习与探究提供支撑。如,在亲子共读绘本《花园》后,幼儿在逛公园时会有意识地观察不同的花,并主动查阅更多的资料来解决自己的困惑。

案例3

家长1:“最近女儿不仅主动喊我给她读故事,而且对书上不同的花也认识得很全面。”教师:“是的,小朋友们对相关的绘本都很感兴趣。”家长2:“没错,孩子在外面看见不同的树、花时,能把它们说得头头是道。”

兴趣能够引发幼儿的主动学习,从而激发其主动探究欲。这样的自然教育不仅满足了幼儿当前的需要,更能帮助幼儿形成受益终身的学习态度和能力。

(三)创设环境,深入兴趣

幼儿园环境的创设不仅要满足美观的要求,更应该具备教育意义。环境应该充分尊重幼儿的主体地位,有利于幼儿的学习,并满足不同幼儿的需要。在创设自然教育环境时,我们尝试将自然性和教育性有机结合,既能够保证“春天”主题的实效性,又能够促进幼儿发展。

首先,自然性是必不可少的。我们创设“自然角”,让幼儿直接观察、接触自然物,亲近自然,产生深入探究的兴趣。

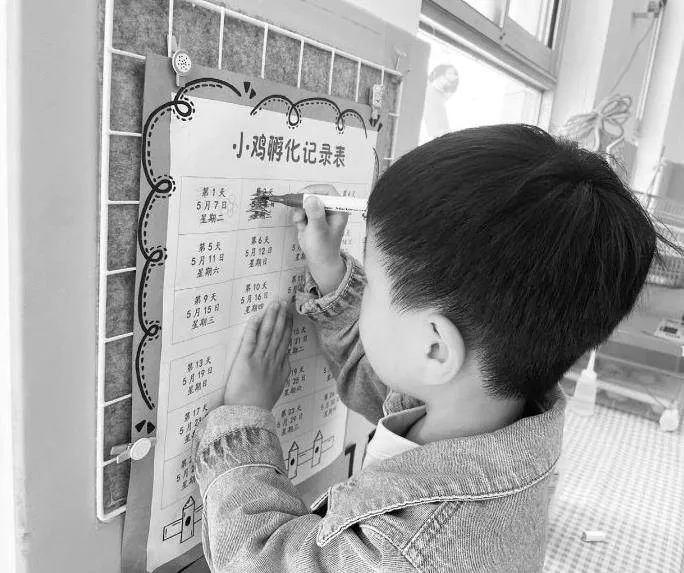

其次,挑战性要能够满足不同幼儿的需要。为满足不同能力幼儿的探究欲和探究能力的发展,我们提供了不同类型的观察记录材料,由幼儿自主选择、主动分享。如,在孵化小鸡的过程中,我们提供带有数字的孵化箱,设置记录表,让幼儿对孵化时间、湿度等进行记录。

案例4

幼儿H是今天的记录员,来幼儿园,他就主动来到记录表旁准备记录。可是他先看看前面幼儿的记录,又看看孵化箱,最后不得不向教师求助:“老师,我不会写数字。”教师:“那你觉得应该怎么办呢?”从旁边路过的幼儿C说:“你直接照着箱子上的写呗。”但是,幼儿H依然面露难色。教师摸了摸H的头表示安慰:“没关系,你可以用你喜欢的标志记录。你想用什么记录?”幼儿H:“我想画一朵花。”于是,幼儿H开始用标志将自己的观察记录下来。

幼儿可以选择自己熟悉的方式来记录,在观察和应用中感知符号的作用。在分享环节,幼儿既能够主动展示自己特有的记录标志,也能相互模仿,在潜移默化中了解孵化箱上数字的含义。

最后,开放性能让幼儿产生学习和探究的动力。幼儿的作品、记录等表征都是其学习和发展的痕迹,是教师了解和支持幼儿学习的依据。我们将幼儿的表征融入环境创设,记录幼儿的发展,也使得幼儿收获成功感。

三、反思总结,探究课程价值

在自然教育的实施过程中,教师必须避免形式化、教条化、刻板化,树立创新意识,应用科学策略,结合幼儿当前的学习需求,通过提供打造区域、开展活动和创设环境等方式,培养幼儿与自然的亲密关系,丰富幼儿的情感认知。

(一)自然教育应致力于关注幼儿真实的生活而不是课程设计

幼儿生理和心理的发展特点决定了他们的学习必须建立在体验的基础上。《指南》要求“最大限度地支持和满足幼儿直接感知、实际操作和亲身体验获得经验的需要”。因此,教师要全面关注幼儿的真实生活,从真实生活中生发学习故事,满足幼儿的兴趣需要。

首先,自然教育应源于幼儿的生活。“春天”有着明显的季节特征,主题的开展也是从幼儿发现樱桃树开花了的话题延伸出来的,是幼儿在接触、观察、讨论真实生活中的自然物后自然形成的。

其次,自然教育的实施应落脚于幼儿的生活,主题的走向应该根据幼儿的兴趣和发展需要推进。在探索春天的过程中,幼儿自发地发现生活中的春天,这是推进本次主题活动的重要线索。在“共探一朵花”亲子活动中,幼儿走进大自然,感受大自然,通过看一看、摸一摸、闻一闻等方式了解不同的花,也为之后的活动提供了丰富的生活经验。

最后,自然教育的课程资源应来自幼儿的生活。自然教育中的材料应是幼儿在生活中常见的、能够直接接触的、甚至有一定了解的事物。这样才能使幼儿在活动中既能够保持探究的兴趣,又能在自主探究中得到发展。

(二)自然教育应致力于回应幼儿的实际需要而不是完成既定课程目标

幼儿园的课程目标具有一定的生成性,随着课程的推进自然生成。在自然教育主题活动的生发与开展过程中,课程目标应该不断调整,以满足幼儿的需求和发展。

首先,针对不同的幼儿制订不同目标。每个幼儿的发展是有差异的,不同幼儿的兴趣与需要也不一样。在创设孵化小鸡环境时,我们投放了不同层次的材料,让幼儿自由选择记录时间,不要求幼儿一定用数字表征。这样既能够在潜移默化中提高幼儿的数学能力,又能够让幼儿保持对孵化小鸡的热情与期待。

其次,同一幼儿不同时期的学习目标也不同。当幼儿达到某一最近发展区后,便会产生新的最近发展区,教学目标也应随之调整。虽然生成性目标能够促进幼儿的终身学习与发展,但是在教育实践中具有一定的难度,需要教师具有前沿理念和较高的教学水平。这也是幼儿教师需要不断努力的方向。

总之,自然教育的生发、实施与推进应该在幼儿园中自然发生。大自然是丰富多彩的,每一株植物,每一处风景都有其独特之处。我们需要与幼儿一起在直接感知、亲身体验、实际操作中感受美、表现美、创造美。