5C 儿童 :“STEAM+”视域下幼儿园“项目链”的实践探索

2024-12-20王娜丹许丹

我园的项目活动存在“主题式”教材单一、“独行式”参与少协作、“全盘式”接收欠思考等问题,难以达成有效培养完整儿童的目标。基于此,笔者以创造力、合作力、沟通力、思维力、文化力五大素养为指向,打造STEAM+“活动仓”充实资源、玩转STEAM+“万花筒”生发五力、构建STEAM+“点评网”多维共振,从而形成具有本园特色的项目链,促进项目活动有效展开,助力5C儿童的培养。

一、当下项目活动现状及问题

项目活动是以幼儿的生活经验和兴趣为基础,以真实的问题驱动为导向,以持续性探究为中心的一种活动组织方式。目前,幼儿园开展项目活动往往存在以下问题:

1.“主题式”教材单一

项目实际操作中,教师习惯从省编教材中寻找幼儿感兴趣的探究内容,素材往往较单一,缺乏指向多元现实生活的具体情境,且与幼儿的生活经验缺少紧密联系。比如,在我园开展“动物朋友”项目活动时,教师只选择了教材中关于“斑马”的部分,不仅脱离了幼儿的实际生活,也难以让幼儿近距离观察研究。

2.“独行式”参与少协作

大部分教师在项目活动的架构过程中能充分考虑活动契合度和可操作性,但对于幼儿社会交往和团队协作等方面能力的培养缺乏必要关注,导致幼儿合作力度不够,参与度低,难以获得探究成就感。例如,在开展“建筑园林”项目活动时,教师让幼儿各自设计自己的建筑,没有提供合作完成大型建筑模型的机会,导致幼儿之间缺乏交流和合作。

3.“全盘式”接收欠思考

活动大多以教师为主导,任务也被提前设定,很多时候幼儿没有选择权和发言权。同时,很多项目的评价也仅以特定且单一的“结论”为指向,缺乏对探究内容背后蕴藏的核心问题做系统深入的评价。比如,在一次关于“植物生长”的项目活动中,教师让幼儿观察植物的生长过程,并完成观察报告。但是,教师并没有引导幼儿进一步思考植物生长的原因和条件,导致幼儿的探究缺乏深度和广度。

二、“STEAM+”视域下开展幼儿园“项目链”活动

基于以上问题,笔者提出在“STEAM+”视域下开展幼儿园“项目链”活动,旨在培养具有创造力(Creativity)、合作力(Collaboration)、沟通力(Communication)、思维力(CriticalThinking)、文化力(CulturalCompetency)的5C完整儿童。

1.突破“主题式”教材,唤醒自主探究新意识

通过“STEAM+”教育的跨学科教学,我们融合幼儿的兴趣点,设计多元化的项目主题,围绕生活中的真实问题展开,情境中为幼儿提供动手操作的机会,幼儿不再通过概念的灌输获得经验,而是在实践中自主构建完整的经验链,收获有意义的学习新模式。

2.规避“独行式”参与,培养幼儿学习新模式

以同伴协作为基点,我们引导幼儿在同伴合作中自主探究解决实际问题,通过“STEAM+”项目链活动,鼓励幼儿在实际问题的解决过程中积极动手操作,通过团队合作完成项目。

3.拒绝“全盘式”接收,衍生成长共评新路径

通过“53”评价机制,联动教师、家长、幼儿三方评价主体,重视过程评价,鼓励幼儿提出问题和假设,引导他们深入思考,探究内容背后的原因和条件。

三、“STEAM+”视域下“项目链”的实践操作

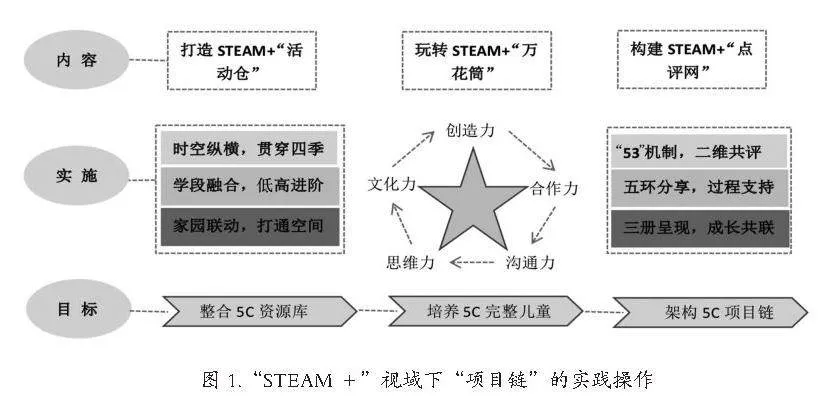

以整合“5C资源库”为目标,我们通过时空纵横、学段融合、家园联动的方式打造STEAM+“活动仓”;以培养创造力、合作力、沟通力、思维力、文化力五大素养为指向,玩转STEAM+“万花筒”为核心目标;通过“53”机制、五环分享、三册呈现的“点评网”构架5C项目链,以培养5C完整儿童(见图1)。

(一)打造STEAM+“活动仓”

1.时空纵横,贯穿四季

通过前期教师调研和幼儿调查,我们结合一年时间轴的纵横发展,围绕老街文化节日活动、特色活动、社会活动,设立项目活动单,教师灵活根据幼儿的兴趣点和热点挑选项目单中的项目。节日如春节、元宵、清明、中秋、重阳等,特色活动如民俗节、陀螺赛、擂台赛、腊八节等,社会活动如茶馆、书屋、棋舍、画坊等。

2.学段融合,低高进阶

在开展项目时,我们充分关注不同学段幼儿的认知特点差异,结合相应年段目标设计适合的进阶项目指向,做好知识、经验上的有效衔接融合。

3.家园联动,打通空间

秉持着“请进来、走出去”的方针,我们让幼儿近距离接触项目的目标与主体,通过多方位联动来发现问题、认识问题、解决问题。通过家园联动,让家长助教团通过传承老街文化,学习老街情怀,潜移默化影响幼儿。

(二)玩转STEAM+“万花筒”

我们结合“STEAM+”教育理念,关注情境中幼儿的好奇心和想象力,让幼儿在感受快乐、体验趣味、提升能力中打开创造之门。

案例:神奇的泡泡器

活动背景:幼儿在泡泡节中对泡泡的兴趣一直延续,于是我们组织了一场“泡泡器”的探究活动,充分激发幼儿的能动性和创造力。

活动目标:

1.科学(Science):了解泡泡器的特点,从科学的角度观察泡泡器的造型、吹口的特征。

2.技术(Technology):利用书籍、网络查找与泡泡器相关的知识,掌握剪刀、扭扭棒等工具的使用。

3.工程(Engineering):学会应用工程思维设计泡泡图,不断优化和改进设计图,制作优质泡泡。

4.艺术(Arts):能够绘制设计图,画面美观,设计有创意。

5.数学(Mathematics):确定泡泡器的比例与材料,感受泡泡留存时间、不同形状吹口吹出的泡泡大小。

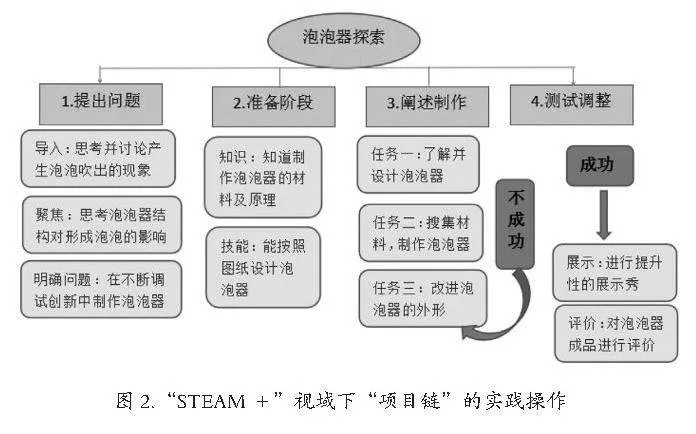

围绕此目标,幼儿进行讨论,分析驱动性问题,列出本项目待解决的问题:(1)采用什么材料制作泡泡器?(2)泡泡器的造型对泡泡有什么影响?(3)泡泡器的接口怎样进行融合?(4)如何吹出更多或者保持时间更久的泡泡?项目实施过程见图2。

项目反思:

1.材料主体“多样化”:不同材质的材料有不同的效果,材料的多样化有利于幼儿创造力的生长。

2.任务分派“创新性”:在不断发现、讨论和尝试中给予幼儿自主选择权,这既是幼儿主体性的体现,也能极大激发他们的主观能动性和创作热情。

3.结果导向“回旋式”:以成功和不成功的结果引导幼儿在实践中思考,成功指向于展示与评价,不成功指向于再次调整改进,最终进行双向回旋式评价,更好地展现创意之趣和生成之美。

(三)构建STEAM+“点评网”

1.“53”机制,二维共评

以“5C儿童”培养为指向,以5维评价角度、3维评价主体为指导,五环分享支持评价过程,可视化三册体现成长足迹,重视对“个人”“小组”的立体评价,充分展现评价的能动性。

(1)5要素评价方式

以PTA量表为依据进行五要素评价,五要素评价包含了创造力、合作力、沟通力、思维力、文化力,进行全面综合评价。在此基础上,设计相应的5维评价量表,对幼儿项目中的行为进行有针对性的评价,做到有理有据。

(2)3主体评价协助

将幼儿园、家庭、社区纳入评价主体,体现评价的独立性、真实性、多元性,让评价更加全面客观。利用多方的引导和评价,促使幼儿真正、能动地参与项目中,起到督促作用。

2.五环分享,过程支持

在“STEAM+”的评价过程中,创设了以交流分享为中心的五环:从问题引发→设计表征→建构模型→检验优化→展览评价。交流评价贯穿于每一环节之中,通过反思性的问题加以驱动,助力项目的推进。

3.三册呈现,成长共联

(1)电子成长册

借助信息化技术,引进“宝贝启步”App,教师用手机进行跟踪拍摄,拍摄结束后立刻上传视频、照片、录音、链接、点评等。家长可以进入软件观看成长册并进行点评或分享,比以往的评价方式更加快速和高效。

(2)项目册

利用班本化的项目册来记录和保存幼儿的探索记录,不定时展开便捷性评价。例如,家长开放日时,家长来到班级发现项目册,会主动打开来翻一翻,还可以带回家观看,让记录评价更方便。

(3)作品册

根据幼儿表征的特点和阶段展开评价,以展示幼儿在行进过程中的阶段性成长。鼓励幼儿进行自我评价和互相评价,借助绘画表达的方式让幼儿分享自己的成长快乐。

(四)“STEAM+”视域下“项目链”的成效反思

1.根植素养,缔造5C儿童

5C儿童与STEAM的理念非常契合,强调在生活化的背景下进行实践探究。幼儿在发现问题、思考问题、解决问题的过程中,不断学习各种探究方法,养成良好的学习习惯,5C素养得到迅速提升。

2.渗透生活,内化教师策略

在STEAM+“项目链”活动开展过程中,教师的观念不断转变。一方面,儿童从“被塑造的儿童”到“自主性的儿童”,从“荣誉中的儿童”到“生活中的儿童”;教师从“包办者”到“伙伴”。另一方面,教师的支持策略得到不断提升,能够找准幼儿需要支持的契机,逐步加深了对5C儿童养成的思考。

3.链接未来,孵化5C课程

依托5C儿童的养成发展,我们着眼幼儿的真实生活情境,园所结合节日、主题、特色、社会等维度进行了大量的探究项目开发,密切与社区、家园的配合,形成了一系列园本化的课程资源库。让资源库成为幼儿学习的“支持”,教师专业发展的“支架”,园所管理的“支点”。