借助循证观察支持儿童深度学习

2024-12-20杜红梅

深度学习是儿童回归学习本质的学习,强调儿童是生长的有机体,是经验的改造、重组和不断发展的过程。《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)中强调:“幼儿的学习是以直接经验为基础,在游戏和日常中进行。”如何让班本项目活动的生发和实施成为“体现在儿童身上的成长”,真正向儿童转身?这是我们需要思考和研究的问题。

循证理念最早出现在20世纪90年代的医学领域,落实到学前领域就是借助多层次、多角度的观察实证搜集,呈现从观察到解释,再到提出问题,最终形成可以实施的、更贴合儿童需要的活动计划的多次循环过程。它以证据为基础,基于证据进行改进的价值主张,改变了传统实践中以个人经验为主导的倾向。其中“循证观察”强调以发现式观察、一对一倾听等有效手段获取儿童活动状态及发展水平等方面的信息和数据,以此为证据评判活动的有效性和适宜度,形成从活动实施支持儿童深度学习的循证研究行动思路。考虑到循证观察研究周期较长,因此尝试将“循证观察”这种研究方法以“微型应用”的方式融入我们日常的班本项目活动中。下面以大班班本活动“小小施工研究院”为例,进行分析探讨。

一、共同建构儿童及成人观点,关注内在动机驱动

循证观察不同于心理学研究中的观察法,是理论与实证交互推进、持续多阶段的研究过程,以教育者的主动让步引发学习者的主动参与,从而引发参与体验和参与证据的形成。基于教师观察是受自身价值驱动的教育行为的认识,因此我们首先要做的是以儿童为出发点,注重“儿童、教师”这两个要素间的平等对话。通过以循证观察为研究工具,形成经验判断到科学评估的转变,结合多种方式搜集、记录儿童和教师最初的看法和经验,形成儿童真正需要的、真正看得见儿童的看法和表达。

(一)教师视角下的发现式观察记录

“小小施工研究院”班本项目活动的产生,源于幼儿园外围环境因为政府修路发生了变化。在项目启动前,教师一开始并没有先预设方案,而是结合COI循证观察记录表,以白描方式对儿童现场的动作、绘画、对话,多次持续观察,实地了解和发现现场的儿童是怎样理解和解释修理工程的。同时,辅以视频、照片记录下他们为什么要这样做的动机。在此基础上,教师通过多次回看视频,重温现场儿童的表现,对标《指南》、对标幼儿经验基础、对标主题核心经验,察觉儿童游戏的更多细节。教师视角下的发现式观察记录,不仅在于记录儿童的发展性行为、个性特点、社会交往行为以及可能存在的发展限制与突破,更在于透过现象看本质,努力发现儿童的行为变化和发展水平,读懂儿童的发展需求和儿童在游戏中的思维,从而尊重儿童的主体地位、独特价值以及他们的文化世界。

(二)实地探访后的聚焦式儿童会议

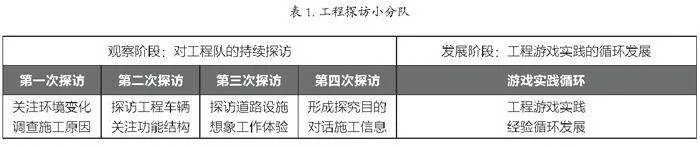

从教师视角下发现式观察记录的同时,基于儿童兴趣和已有经验,通过组建核心小组——工程探访小分队,以儿童会议的形式讨论工程探访队的四次探访情况。在这个过程中,工程探访小分队把面临的施工原因、施工车辆、施工路面、施工信息等告诉同伴,并寻求帮助,期望能找到解决问题的办法。在这个聚焦式的儿童会议团讨中,其他儿童也有机会了解探访队的工作进度。通过这样非正式班级会议和聚焦式班级会议的交互使用,形成了从小组到全班的想法交流和信息分享。通过多次持久的儿童团讨,才能确认儿童真实想表达的意思。而耐心倾听也让我们更深入地了解儿童背后的想法。(见表1)

二、在交流中立足儿童视角,呈现螺旋式探究过程

观察,是以视觉为主,融合其他感觉为一体的综合感觉,是知觉的一种高级形式,包含着积极的思维活动。循证观察,强调教师在儿童日常活动中通过观察认识和发现儿童,强调对儿童的观察是综合的、多维的、不断变化的,从而关注儿童当下的兴趣和个性特征,积极挖掘儿童身上有价值的生成性发展点,激发每个儿童有意义的学习。因此循证观察量表在实际使用过程中,其观察记录主要以描述和备注为两大板块,并附上观察记录检核表,方便把儿童的信息、儿童的思维、教师的思维组合起来呈现。我们尝试以循证观察的“小切口”,挖掘每个儿童个性发展的“大价值”,以螺旋上升的方式深入看到儿童的发展。

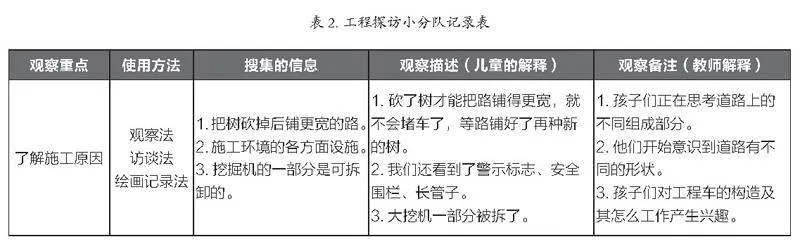

(一)依托观察备注,发现儿童

“循证观察”后,最重要的事情是在“观察备注”板块,把观察记录和对儿童所知、所想和所表达的意思的即时性思考(合理的猜测)联系起来。比如,对儿童游戏的最初思考和解释,尝试理解儿童动作语言的意思,他们为什么会有这样的言行,以及他们知道些什么。除了关注儿童外在的言行,更关注儿童内在的情绪经验和认知经验等。借助一对一倾听等实践方法,对儿童的心理活动和经验的思维加工过程进行解读,促使活动决策能更加贴近其真实的、起初的目的和需要。(见表2)

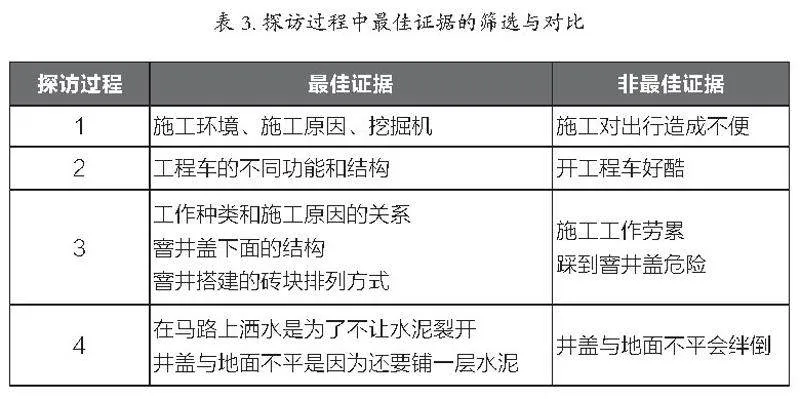

(二)活用观察检核,关注儿童

观察检核表是循证观察中的重要组成部分。借助观察检核,可促使多样证据产生关联,汇聚形成证据链。可以把每一次探访过程中最佳证据和非最佳证据进行筛选与对比,降低偏差,产出最佳证据,呈现儿童是如何围绕问题主动积极地思考与探究的。(见表3)

三、基于儿童观点锁定行动,迁移游戏实践经验

通过“儿童在玩,教师在看”的循证观察量表,教师在一次次的持续观察中能够找准观察的“眼”,掌握记录的“式”,解读儿童的“行”。通过儿童前期经验的积累和教师观察记录的实证学习线索,我们在行动路径上进一步梳理本次项目活动的学习价值、课程资源图和制定具体化的课程行动计划表,将工程探访经验迁移为本次“小小施工研究院”活动的大概念,帮助儿童更直观地看到自己经验积累和拓展的过程。

沙池区的围合造井:幼儿学着施工工人的样子先铺一层砖,再铺一层沙子,把砖块围合成深深的水井。在回看视频的过程中,他们不断回顾经验,试着调整砖块的摆放位置,把横向摆放的砖块调换成纵向摆放,增加井的受力面,让井变得更加牢固。

灵活利用砖块搭建舞台:有时整块砖会影响舞台搭建的效果,于是幼儿通过寻找半块的砖,合理布局砖块空间结构实现舞台造型,还学着前期探访施工环境时积累的经验,在施工工地放上安全围栏。

模仿混凝土调配水泥:幼儿想要将砖块之间粘牢,于是模仿工人调混凝土的样子在沙子里加水,但等“水泥”干后他们发现砖块很容易就松开了。通过多次实践,幼儿意识到沙子是无法将砖块粘牢的,接下来他们来到大七班协商承包土灶工程并签订了协议,成立了“工程迷你队”。

从发现幼儿对施工队感兴趣,我们连续观察、记录,并对幼儿行为进行分类整理和分析,然后借助循证观察的行动研究,在真游戏、真情境(现场或视频)中深度解读儿童的目的、兴趣、需要、经验、图式、能力、思维、策略、认知循环等,基于多样证据产生的关联汇聚形成证据链,促使教师将传统的活动决策调整为支架式的改变。在此过程中,教师和儿童经历了“呈现冲突”“审视调整”“深度反思”三个过程,形成了从表象走向深层“儿童在场”的循证理念。以儿童三次自主循证幼儿园门口工程施工信息及付诸游戏实践探索,以儿童经验的分析、提炼与升华,形成了关注儿童的本真样态与项目活动内容建构的意义共联、表达共通和分享共融。

参考文献

[1]张雪门.幼儿园的课程[M].北京:北京少年儿童出版社,1994.

[2]邓晓娟.儿童视角下的研究:大班儿童喜爱的幼儿园[D].大连:辽宁师范大学,2017.

[3]叶平枝.幼儿深度学习课程设计与实施[M].北京:教育科学出版社,2022.

[4]何园英.追求教育本真,传承和发展美育思想[M].上海:上海社会科学院出版社,2016.