让成长看得见

2024-12-20李培

家园共育是学前教育体系中不可或缺的一环,家园共育的目的是使幼儿园和家庭双方合力,共同促进幼儿的成长。这是一个让幼儿、家长以及教师三方都能获得成长的过程。幼儿园教师要将家长视为重要的合作伙伴,与之建立起信任关系,相互支持,共同成长。

刚入园的新生家长与教师在幼儿教育的问题上还未达成共识,因此成为我们首先要研究的对象。通过观察和接触,发现他们对孩子在幼儿园的生活与学习有期待,有质疑,会焦虑,也会担忧……在这样的情况下,教师就要用专业素养及道德品质来满足家长在育儿方面的合理愿望,增进相互认识和理解,从而建立起信任型家园关系。信任型家园关系的建立关键在幼儿入园的第一学期,抓住关键期才能达到事半功倍的效果。

一、教师主动引导网络联系

随着互联网的发展,现在的家长已经习惯通过网络分享教育资讯、探讨教育问题。网络互动成为家园共育的常用方式:能在短时间内使很多人共同参与;能让不善与人当面交流的家长表达内心想法;未能及时参与的家长可以通过讨论记录了解情况,获得启发。如何应用好这个平台,发挥家长资源的力量,是教师必须思考的问题。

1.分享日常活动内容

在入园初,我们坚持用网络海报的形式公布幼儿每天在园的生活和游戏内容。我们会用幼儿自己的口吻来具体描述,而非简单地罗列。我们虽没有呈现教学目标,但在文字中已经详尽叙述了幼儿在活动中的能力发展。这样做的目的,是让家长能更直接地看到幼儿每天在园的学习、生活状态。

在海报中,除了呈现日常活动外,我们会抓住时机,选择有代表意义的事例来描述,而家长也是通过具体事例来理解幼儿的行为。例如,在一次户外观察中,一个幼儿指着小树的牌子,告诉我们小树生病了。幼儿为什么会有这样的认知呢?这还要追溯到访园时,幼儿看到滑滑梯上挂着一个牌子,上面写着:维修中,请勿使用。为了让刚入园的幼儿明白看到这样的牌子不能上去玩,否则会发生危险,教师对幼儿说:“挂着牌子的就说明它生病了,不能玩!”现在幼儿将这种认知迁移到了挂着牌子的小树上,我们应该感到欣喜,因为幼儿已经能够关注标牌,还能将获取的新经验进行迁移,这不就是学习和发展吗?我们应该与家长共同分享这样的喜悦,让家长看到孩子的成长。

从这样的平台互动中,家长能够清晰地了解到幼儿在园的一日活动安排、幼儿在实际活动中的发展,以及教师在日常活动中对幼儿能力发展的重视和培养。教师从幼儿认知发展和心理学的角度,对幼儿在园的表现进行分析,能让家长了解幼儿在园状况,从而理解幼儿的行为。

2.关注生活随机教育

美国教育学家杜威提出“教育即生活”,我国教育学家陶行知也提出“生活即教育”。幼儿的学习与生活是密不可分的。所以,关注生活中的随机教育也成为我们与家长的共识,我们也将幼儿园的教学理念在无形中传递给家长。比如,我们会在特殊的日子里,用幼儿能理解的方式,播种下爱的种子。在9月18日全城拉响警报时,我们带领幼儿默哀;10月17日重阳节,我们鼓励幼儿为爷爷奶奶做一件力所能及的事,传承孝文化。网络不只是发通知的渠道,更是分享教育资讯、探讨教育问题的有效平台。

二、家长工作的连贯性和持续性

家长工作要保持连贯性和持续性,才能让家长看到幼儿入园后的变化,达成教育共识。初入园的幼儿会经历集体生活中的很多第一次:第一次在园吃饭,第一次在园吃点心,第一次在园画画等。我们要抓住这些“第一次”,通过直观的图片、视频与家长分享,想必这也是家长最想看的内容。

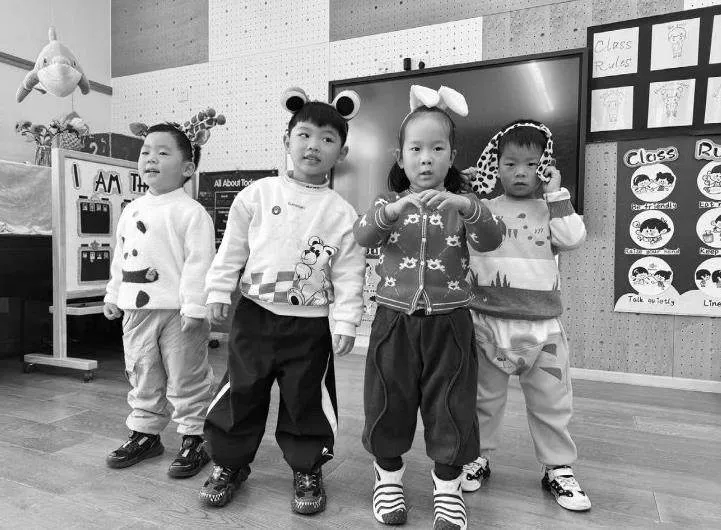

入园第三周,我们进行了第一次视频分享——幼儿分组表演歌曲《小鸡在哪里》。家长看了视频之后可能会心存疑惑:这是表演吗?他们根本就没唱呀,还谈什么表演呢!甚至还有幼儿胆怯地躲在别人的身后。或许有人要问:这样的视频你为什么要发?我想说:为什么不呢?这才是幼儿真实的状态呀!我们就是要引导家长去理解幼儿的行为和心理,用发展的眼光去看待幼儿。当然,教师要做的不仅仅是将视频丢到群里,而是要用专业知识进一步去引导家长正确地看待幼儿的第一次展示和表演。

转眼两个月过去了,11月初,我们将幼儿的第二次歌曲表演《小乌龟》视频分享到班级群里。

家长通过前后两次对比产生了直观的感受:和第一次相比,现在孩子们在舞台上能唱能演,他们有表情,有动作、能随乐律动,知道听前奏进入歌曲,表演结束后能主动地说“谢谢大家”。幼儿收获的何止是学会唱几首歌曲,他们还了解了舞台礼仪,获得了自信。

三、家长工作需提供有力证据

随着天气越来越冷,很多班级都会出现一个共性现象——幼儿入园迟。利用一次晨间的套圈游戏,我们详细记录了不同幼儿的游戏情况,便轻松地解决了这一难题。

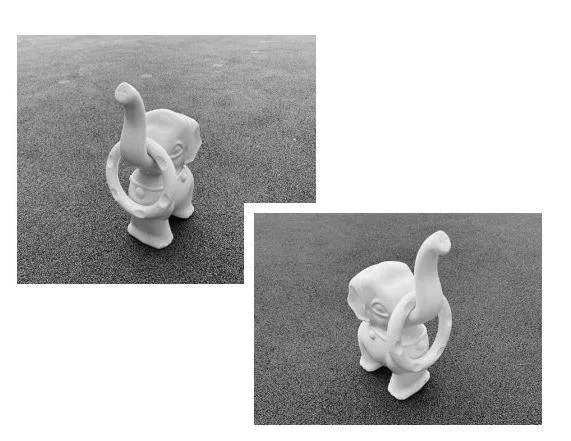

这两幅图是不同幼儿的玩法。一个幼儿拿了一个黄色的圈套住蓝色的小象,我们可以称之为游戏的基本玩法;另一个幼儿说:“不对。”于是,他用黄色的圈套住黄色的小象,这可以称之为颜色配对玩法。我们认为两个幼儿的玩法都可以,因为游戏玩法并非固定不变,可以在同一水平玩出不同花样;也可以根据不同的需求,增加难度。

教师将这一现象拍照发到班级群中,让家长意识到晨间锻炼发展的不仅是幼儿的身体素质,还有空间思维、数理逻辑等,这就是强有力的证据。由此,教师和家长也达成一个共识:孩子的全面发展从晨间锻炼开始。

四、及时反馈个性化的信息

每个幼儿都是鲜活的个体,每个家庭都有原生的教养方式。改变不是一件容易的事,只有让家长感受到幼儿园教育的不可替代性,才能达成教育共识。

开学初,我们班发生了一件“趣事”,在班级家长群中引发了不小的关注。故事主人翁是一个中德混血的女孩,名叫Minna,妈妈是中国人,爸爸是德国人,爸爸有自己带孩子、不用上幼儿园的想法。

一天上午,Minna妈妈给我发来了一条短信:“老师,今天本来是爸爸送Minna上学,但刚才我才知道爸爸带孩子出去玩了。”因为是在班级群中发的,消息立刻引来了其他家长的互动,有竖大拇指的,有称赞的……大家都抱着好奇的态度,想看教师怎么处理。就这件事而言,教师回复是必须的,但怎么回复则需要慎重。中午幼儿午睡后,我认真阅读了班级群中每一位家长的留言,经过反复斟酌,回复了这样一条:爸爸会遗憾今天没有送Minna来园,因为今天在幼儿园发生的有趣事不会重复再现。这既是给Minna的家长看的,更是给所有班级的家长看的。教师的语言既要有温度,更要有力度;既要让家长感受到教师对幼儿的关爱,更要告诉家长不要让幼儿无故缺席,幼儿园是有规章制度的。故事并没有就此结束。第二天,班级群里再次闪出了一条消息:“老师,不好意思,今天爸爸送Minna上学,又发生了昨天同样的情况。”妈妈为了证明自己,还特意截屏了这位德国爸爸与妈妈之间的互动。德国爸爸的一句“TodayIamherteacher”,既幽默又值得我们反思。崇尚自然教育的德国文化值得肯定,但是幼儿园教育有着家庭教育不可替代的价值,这一点也必须让这位德国爸爸认识到。教师在态度明确地回应后,更要用实际行动赢得家长的信任。

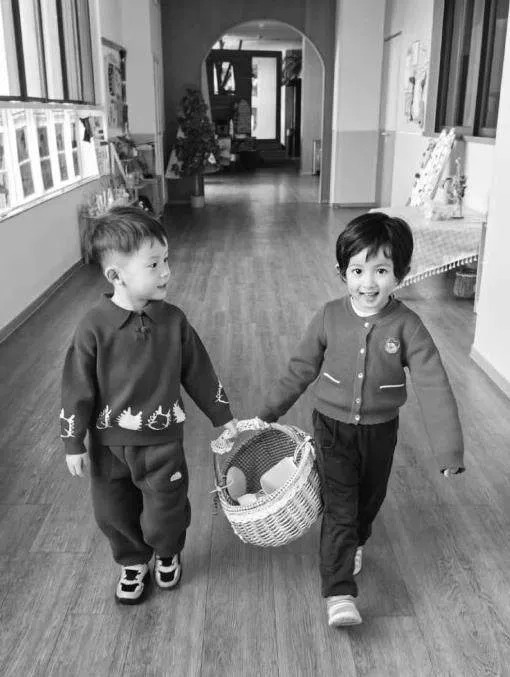

在接下来的日子里,我时常捕捉孩子的在园日常在家长群里分享,通过实例和分析来呈现教师在幼儿日常活动中的教育行为,让家长看见幼儿园教育的专业性。这天,排队外出时,我请了Minna和一位男孩子为大家拎篮子——这是他们力所能及的事,因为每个孩子都渴望长大、向往独立,我们要给孩子提供这样的机会。同时,做自己力所能及的事来为集体服务,这更是一份责任感的建立,同时也让孩子从老师和同伴的认可中收获归属感。我们要让家长看到,幼儿园教育的“专业性”是家庭所不具有的或者说难以替代的。当一件件的实例不断出现在德国爸爸的眼前,终于他不再坚持自己“自由生长”的模式,而是逐步地转向配合与支持。

幼儿在园的一日生活有太多值得与家长互动和分享的,信任型家园关系就是这样一点一滴建立起来的。在这个过程中,我们不断总结和反思,得到了这样的收获:

首先,真诚赢得尊重。与家长真诚相待,让家长感受到教师对孩子无私的爱,这是家园共育的前提。

其次,主动赢得信任。主动与家长分享幼儿在园发生的具体事情,让家长深刻地感受到教师对孩子的关注,赢得家长信任。

再次,敏锐赢得支持。教师对家长的态度和需求应保持敏锐,很多事并不是一成不变的,灵活变通是家长工作的法宝。

最后,用一个词来总结——那就是“专业的爱”。我们所有的教育行为,都是为了传递给家长一个重要的信息,那就是我们爱孩子,我们对孩子的爱是专业的爱。