《诗馀画谱》中苏轼文士词的图像阐释

2024-12-20孟雅婧

【摘要】汪氏辑《诗馀画谱》对所辑录的苏轼文士词进行了妙趣横生的图像阐释。词意画中的苏轼造型各异,其冠服样式起到标示人物身份、情志和仕途状况的作用。《诗馀画谱》重视对词作抒情主体的刻画,有时会将隐藏在物象后的词作者直接画出,构成图像对语象的人物增殖。受到画工文化水平的限制,画谱对人物语象的改写中也存在折损美感的败笔,这一情况通常发生于绘者混淆了抒情主体的性别身份时。而据“赤壁泛舟”绘画母题而作的词意画则受到同代赤壁图创作程式的较大影响,并同时呈现出雅与俗的双重特质,展现了晚明各界文化合流对具体艺术创作带来的改变。

【关键词】《诗馀画谱》;苏轼;词意画;赤壁图

【中图分类号】J227 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)46-0102-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.46.026

汪氏辑《诗馀画谱》刊行于万历四十年(1612),该画谱选摘出《草堂诗余》中的百首词作配以词意画,现存九十七幅。辑者姓名今已不存,黄冕仲跋文称其“宛陵汪君”,并赞曰:“汪君独抒己见,不惜厚赀,聘名公绘之而为谱。且篇篇皆古人笔意,字字俱名贤真迹。”[1]据此可知汪氏并非书家或绘者,而是组织《诗馀画谱》编撰的总负责人,他的身份很有可能是书商。这解释了《诗馀画谱》为何存在选词标准不明,且词牌、词人和词文多有讹误这两大问题。不过,《诗馀画谱》并非一般意义上的词选,它的独特价值在于词画合璧的艺术特征。只有紧扣词意画与词作的关系这一核心问题,才能扬长避短,挖掘出这本经典木刻词意画集的真正价值。

词意画来源于词作,是所谓的“文学图像”。赵宪章曾总结道:“文学图像作为作品文本的模仿和外化,一方面源自文学原作,另一方面也不可能一一对应……‘文学语象’是‘文学图像’的生成之源,而‘文学的图像化’说到底是‘语象的图像化’。”[2]15文学理论中的“语象”概念诞生于新批评思潮,“意指文学文本以语言为媒介描写出来的艺术形象。”[2]15探究词意画与词作的关系,必须落实到图像和语象的异同上。本文即以《诗馀画谱》选录的苏轼文士词为研究对象,考察晚明版画作品何以对词作进行图像阐释。

一、图像中的苏轼形象

《诗馀画谱》中有一类特殊的词作,它们并非“男子作闺音”,而是抒发了男性作者自身的情感,故称为“文士词”。这类词作在东坡词中占比较大。现存《诗馀画谱》中归于苏轼名下的词作共20首,其中《满庭芳·吉席》实出自胡浩然之手,故画谱实际辑录的东坡词为19首。在对应的词意画中,共有14幅以文士入画,这说明画工将它们的抒情主体判定为男性文人,也就是苏轼本人。画工笔下的苏轼造型各异,其中有四类装扮多次出现,分别是东坡巾、软角幞头、直角幞头和平式幞头。它们寓意不同,起到标示人物身份、情志和仕途状况的作用。

东坡巾即一种高筒方帽,因被东坡偏爱而得名,并逐渐成为苏轼画像中的程式化符号。在诸如元代赵孟頫《行书赤壁二赋册》卷后苏轼像、《治平帖》卷前苏轼像等经典肖像中,都可以看到东坡巾的身影。可见这一头饰已近乎人物标签,是识别东坡身份最直接、最重要的依据。“东坡巾”并非真由苏东坡发明,其原型可追溯至胡人的高顶帽,后经过汉化、文人化定型,又因苏东坡的影响力而盛行于文人群体。《诗馀画谱》中东坡巾共出现两次,分别在第三十二幅和第七十七幅。第三十二幅是《南柯子·游赏》的词意画《南柯子·端午》,此词叙写游船、宴饮等端午乐事,图中苏轼坐在画面下方游船的尾端,身后还有一位背对着他的侍从正蹲下准备酒菜。苏轼左手微微抬起,似乎在与对面的友人碰杯,东坡巾将他和船上另外两人区分开来。类似的情况还出现在第七十七幅词意画《念奴娇·赤壁怀古》中,苏轼与佛印、黄庭坚泛舟赤壁,处在居中位置的他头顶的东坡巾十分显眼。

软脚幞头的两脚下垂,在行动时缓缓飘荡,显得温文尔雅,于文人学士间颇为流行。这一头饰可以随心佩戴,又能够彰显雅趣,故常出现在休闲活动中。《诗馀画谱》中苏轼曾两次与女伴一同出现,佩戴的都是软脚幞头。第五十五幅词意画《江城子·春别》(图1)取《江城子·恨别》一词中“携手佳人,和泪折残红”一句入画,画面中的男女相互依偎,难舍难分,一旁的侍女面带微笑望着他们。该词作于苏轼离任徐州时,图像将这一场景当作寻常恋情处理,忽视了别离的感伤氛围,更不必说理解苏轼沦落天涯的身世之叹,实际与语象发生了偏移,是一处败笔。第六十一幅词意画《满庭芳·佳人》所对应的词作描绘歌舞升平的宴饮场景,且重点刻画了一位绝世佳人,故图像中头戴软脚幞头的文士都含情脉脉地望向美人,闲情意趣跃然纸上。

直角幞头的两脚平伸,是正式的官帽,只能用于庄重场合,象征着显赫的身份。这一特殊样式出现在第七十二幅词意画《八声甘州·送参寥子》中,对应词作写于元祐六年(1091)。彼时苏轼即将离开杭州前往汴京,临行前将此词赠予僧人参寥子。这次还朝是苏轼人生的重大转折点,他即将再次登上盛大的政治舞台,在宋史中书写辉煌的一笔。图中苏轼立于舟船,与参寥子依依惜别,所佩戴的直角幞头预示着他将青云直上。参寥子亦作官宦装扮,与其僧人身份不符,是画家的一处疏忽。值得玩味的是,苏轼并未在词作中展现对仕途的期许,反而流露了自己超然物外的人生态度和纵情山水的人生理想。图像又一次背离了语象,背后的原因在于,《诗馀画谱》中文士的头服样式承担着标示人物仕途状况的职能,这一惯例不会因为特定词作的内容而改变。

平式幞头低而平,为官员闲居时佩戴,在《诗馀画谱》图像中常隐喻着仕途的不得志。《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》作于苏轼贬谪黄州期间,其对应词意画《南乡子·重阳》中,头戴平式幞头的苏轼在山顶举起酒杯,望向远处山色。第六十六幅词意画《水调歌头·中秋》同作于苏轼仕宦生涯的低谷期,图中人物着平式幞头和宽袍道服,举杯对月,向远方的弟弟传达思念和祝福。类似装扮常出现在《诗馀画谱》的文人图像中,多用于羁旅、观景等场合,可看作与官服相对的常服。

上述四类头饰以各自的寓意暗示苏轼的仕途情况和心理状态,已是一种独特的图像修辞。除东坡巾属于特定人物的象征符号外,余下三种在《诗馀画谱》中均被广泛应用于文人图像,实具备了一定的程式化特征。另一方面,倘若着眼于整个苏轼形象变迁史,亦会发现《诗馀画谱》中的苏轼形象呈现出典型的明代特色。不同于突出人物贬谪色彩的宋元苏轼图像和完成了经典化与神圣化的清代苏轼图像,明代绘画强调苏轼的政治身份,将其塑造为一位仕途浮沉的文官,东坡形象中融入了明代文人自身对功名、际遇和人生的感叹。《诗馀画谱》所表现出的对于苏轼仕途情况的关注,便是这一时代特色在版画艺术中的具体呈现。

二、文士图像对语象的改写

《诗馀画谱》中据文士词而绘的图像往往以人物为表现重心,将文士放置在构图中心与构图兴趣点上。侯力认为,《诗馀画谱》所辑词意画的画面可用二分法、三分法分切出五个重要构图点,用二分构图法所形成的一个交叉点称为画面的构图中心,三分构图法所形成的四个交叉点称为构图的兴趣点。[3]它们无疑是最能抓住观者眼球的重要构图位置,画工将人物安排于此,体现出对词作抒情主体的强调。这一强调有时会放大抒情主体的重要性,在画面中表现为将隐而不彰的作者直接画出,从而构成图像对语象的增殖改写。

词作者在咏物词中隐身是经常出现的现象。《诗馀画谱》共收录三首苏轼咏物佳作,分别是《卜算子·黄州定慧院寓居作》《西江月·梅花》和《水龙吟·次韵章质夫杨花词》,对应着第十五幅、第二十九幅和第八十三幅词意画。在这三幅画作中,赏景人物均被画在构图兴趣点上,景物围绕人物图像展开布局,使整个画面具有再现词人作词场景的修辞意味。假如仅仅阅读词作,语言符号在读者脑海中形成的场景里未必会出现人物,图像将原本消隐的作词者明晰地表现出来,完成了增殖,但并未构成对语象的违背。究其原因,在于三首词中的物象均融合了苏轼的一腔怀抱,“物皆着我之色彩”。《卜算子·黄州定慧院寓居作》中的孤鸿寂寞幽独、蔑视流俗,正流露了初至黄州贬所的苏轼之心境。同作于黄州的《水龙吟·次韵章质夫杨花词》是一首次韵之作,苏轼在给友人章楶的信中诉说自己忧患傍身的处境,请求他不要将自己寄去的词作示人。这首咏物词写得细腻缠绵,隐晦寄托了在人世间漂泊无依又充满眷恋的复杂思绪。《西江月·梅花》则是作于岭南的一首悼词,借梅花的姿貌、气节赞美爱妾朝云的丽质和忠贞,抒发深沉的思念之情,与苏轼私密的情感世界直接勾连。三首词都创作于作者的政治失意时期。一次次遭贬对一位心怀壮志、以天下为己任的士大夫来说是不幸的,但另一方面,跌宕起伏、充满戏剧性的人生经历又为苏轼的文学创作提供了丰富的养料,他的艺术人格正是在仕途的挫折中逐步走向成熟的。词意画中人物图像的增殖实际和以人观景、物我交融的词境相吻合,表明苏轼营造的语象乃自身心境之外化,更好地呈现了词作中蕴含的文人精神。

有时,《诗馀画谱》中的人物图像还会与相关语象发生混淆,主要表现为图像中主体人物性别的错位。就画谱辑录的19首东坡词而言,画工将其中的14首判定为文士词,为其所绘的画面中主要人物都是男性文人,但其中有两幅出现了判断失误。第八十二幅《水龙吟·咏笛》(图2)是《水龙吟·赠赵晦之吹笛侍儿》一词的词意画,仅凭词题便可知,词作的描写对象是赵晦之家的歌女。“绿珠娇小”一句更是借用西晋石崇家善吹笛歌妓的典故,对所咏女子进行赞美。但图像中呈现的却是吹笛的男性文士,所拟画名“咏笛”也回避了演奏者的性别身份。又如第九十二幅词意画《贺新郎·夏景》(图3)源自一首闺怨词。原词叙写女子在对情郎的思念中孤寂入梦,被惊醒后和泪赏花,惹人怜惜。画工却配以文士敞胸露怀纳凉的场景,不仅误判了抒情主人公的性别,还流于粗俗。在上述两例中,图像对语象的呈现之所以发生偏移,根源在于画工对词作的理解出现了偏差。转换主人公性别并非出于艺术创作的需要,而是因为绘者在阅读词作时对抒情主体的身份和性别感到困惑。王兆鹏曾指出:“词中的主人公与词人自我的对应关系有一个变化过程,二者是逐步从错位分离走向同一对应的。”[4]词这一文体萌发于唐朝,在五代走向定型化,此时的抒情主人公基本为女性,作者却主要是男性文士,抒情主体和创作主体的身份并不一致。北宋恰是一个转换期,红粉佳人一统词家天下的格局被打破,文人开始以词言志,部分词作逐渐走向男性化、自我化。在后一类词作中,抒情主体和创作主体达成了身份同一,但依然存在大量“男子作闺音”的前一类现象,因此需要读者仔细甄别正在阅读的词作属于何种情况。《诗馀画谱》的画稿多出自底层画工之手,他们在判断抒情主体性别时出现失误是可以理解的。

以上即《诗馀画谱》中的文士图像对语象进行改写的两种情况。在咏物词中,观赏物象的词作者形象被增补进对应词意画,使图像与词境更加吻合,是一种忠实于语象的模仿尝试。而词意画中抒情主人公性别的错位源自画工对词作内容的误读,是图像背离语象的讹误。《诗馀画谱》的创作过程决定了它通俗、质朴的艺术面貌,其所录画作良莠不齐,理应在实际的词画对读中加以辩证。

三、雅俗辩证下的“赤壁泛舟”图像

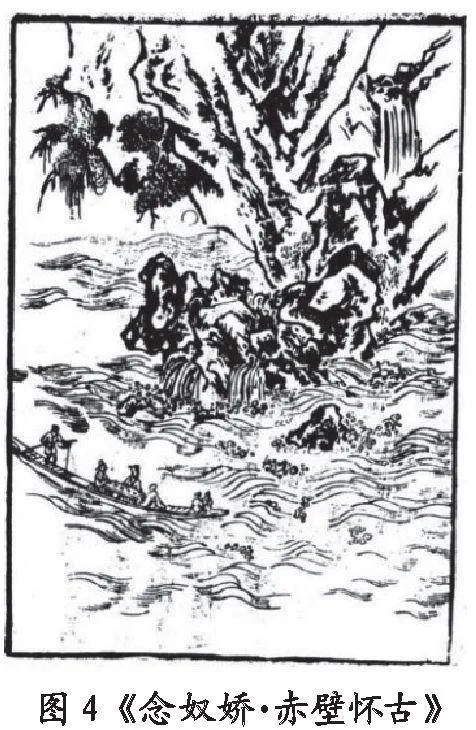

苏轼被贬黄州期间创作的前后《赤壁赋》与词作《念奴娇·赤壁怀古》引发了历代画家源源不断的图像表现,“赤壁泛舟”成为中国绘画史上重要的图像母题。在依据苏轼作品创作的诗意图、词意画中,同样以赤壁图最具代表性。《诗馀画谱》第七十七幅便是《念奴娇·赤壁怀古》的词意画(图4),其造境构图除了直接源于词作语象之外,还受到同代赤壁图的影响,并同时呈现出雅与俗的双重特质。

在图像中,舟船位于画面左下方,上有六名人物,除掌舟人和两位侍从外,共有三个主要人物。苏轼处于居中位置,东坡巾标示出他的身份。苏轼左边着软脚幞头的文士为黄庭坚,右侧是光头的佛印和尚。赤壁山占据了画面中心的大部分位置,山下波涛汹涌,依稀可见空中高悬的明月和山间奔流的瀑布。其中,黄庭坚、佛印两位人物及瀑布都是词作中并未出现的元素,图像将之增补于画面,乃是受到诸多复杂因素的影响。

首先,黄庭坚和佛印实际扮演了与苏轼同游赤壁的“二客”角色。然而,“二客”源出的文本并非词作《念奴娇·赤壁怀古》,而是《后赤壁赋》。词意画将赋文中的语象纳入己身,在“赤壁泛舟”母题中十分常见,有时甚至会引发观者的困惑。例如,人们至今不能确定金代武元直的《赤壁图》究竟是依据“赤壁三绝”中的哪一篇而作。针对这一现象,衣若芬的分析颇有启发意义,她认为,“武元直《赤壁图》并不直接指涉东坡的哪一篇作品,而是呈现东坡赤壁之游的概念,‘二客’或‘孤鹤’等物象有烘托陪衬的作用,但不足以作为辨识图像的文学文本的依凭,无论画题为何,几乎所有画东坡泛舟的作品都伴着二客,形成概念化或程式化的现象,甚至画题与内容不协。”[5]此结论同样适用于《诗馀画谱》中的这幅词意画,尽管它指涉的文本确定为词作《念奴娇·赤壁怀古》,却依然出现了《后赤壁赋》中的“二客”元素。接下来的疑问是,为什么画工要把“二客”的身份定为黄庭坚和佛印?文献中并没有三人同游赤壁的记载,佛印更是一生从未到过黄州。图像之所以进行违背原词和史实的大胆改写,实是戏曲影响所致。据统计,元明清以东坡为主题的戏曲有二十九本,其中有五本以赤壁为核心铺陈东坡故事。元杂剧《苏子瞻醉写赤壁赋》首次将与苏轼同游者改为黄庭坚和佛印,观众反响热烈,故明代流行的东坡赤壁题材杂剧大多保留了这一安排。版画作为一种较通俗的艺术形式,亦采纳了这一调整。除《诗馀画谱》外,刊于万历三十四年的《金莲记》(图5)、晚明类书《三才图会》中都出现了类似的人物图像增殖。

促使画面中出现瀑布的因素则更为复杂,其中直接原因是同代吴门画派赤壁图的影响。赤壁图在明代画家间十分流行,以《后赤壁赋》为文本的叙事性长卷于此时达到创作高潮,单景图式亦蓬勃发展,时有创新。这两类赤壁图都时常加入文本中所没有的观瀑情节。据赖毓芝分析,这一情节的原型是文徵明《仿赵伯骕后赤壁图》中的苏轼登高场景,该场景中山崖下波涛汹涌,后被移入传文徵明《后赤壁赋图》(图6)、钱榖《赤壁图》扇页等赤壁图时就变形为瀑布。[6]这些画作多出于文徵明门人弟子之手,说明添加瀑布已成为吴地流行的赤壁图格套,体现出文徵明《仿赵伯骕后赤壁图》或其原本《赵伯骕后赤壁图》的影响力。那么,这一在文人群体间流行的构图为何会影响通俗版画的词意画创作呢?或许与文徵明仿《赵伯骕后赤壁图》背后的故事有关。据《仿赵伯骕后赤壁图》后文徵明之子文嘉的题跋可知,当时有人意图强夺《赵伯骕后赤壁图》献给严嵩,画主舍不得,文徵明劝他莫因此惹祸上身,并替他临摹此画留存。严嵩失势后,原画下落不明。如赖毓芝总结的那般,“权臣的起落与名物的聚散这些充满戏剧性的元素,配合原来就广受欢迎的东坡传奇,使赤壁图像在明代的流行不再受限于文人的圈子。”[6]《诗馀画谱》第七十七幅诗意图《念奴娇·赤壁怀古》便是吸纳了吴门文人构图元素的通俗版画艺术品。

由此可见,《诗馀画谱》中的赤壁泛舟图像呈现出鲜明的跨界特色,它融合了不同文本、文体的特征,在雅、俗两股力量的交织影响下形成一种微妙的构图平衡。这同样是晚明文化的整体特征,从这个意义上讲,《诗馀画谱》中据文士词而绘的图像皆是跨越不同艺术媒介和雅俗文化界限的时代产物。

总体看来,《诗馀画谱》在词画关系之呈现上进行了有益的探索,对于所辑录的苏轼文士词进行了妙趣横生的图像阐释。词意画中的苏轼造型各异,其头服样式起到标示人物身份、情志和仕途状况的作用。《诗馀画谱》重视对词作抒情主体的刻画,有时会将隐藏在物象后的词作者直接画出,构成图像对语象的人物增殖。受到画工文化水平的限制,画谱对人物语象的改写中也存在折损美感的败笔,这一情况通常发生于绘者混淆了抒情主体的性别身份时。而据“赤壁泛舟”绘画母题而作的词意画则受到同代赤壁图创作程式的较大影响,并同时呈现出雅与俗的双重特质,展现了晚明各界文化合流对具体艺术创作带来的改变。《诗馀画谱》以生动鲜活的例子为文图研究提供了优质的材料,其艺术价值仍有待进一步挖掘。

注释:

①见明代陈汝言《金莲记》,收于周心慧、王致军编《徽派武林苏州版画集》,学苑出版社2000年版,第157页。

参考文献:

[1](明)汪氏辑.诗馀画谱[M].上海:上海古籍出版社,1988:4.

[2]赵宪章.文学图像论[M].北京:商务印书馆,2022.

[3]侯力.《诗馀画谱》比较艺术学研究[D].东南大学,2015:30.

[4]王兆鹏.唐宋词的审美层次及其嬗变[J].文学遗产,1994,(1):48-60.

[5]衣若芬.战火与清游:赤壁图题咏论析[J].故宫学术季刊,2001,18(4):63-102.

[6]赖毓芝.文人与赤壁——从赤壁赋到赤壁图像[A]//卷起千堆雪:赤壁文物特展[M].台北:“台北故宫博物院”,2009:244-259.