光伏支架微型桩承载力特性及质量控制

2024-12-10腾骁车向南

摘 要:微型桩基础作为常见的光伏支架基础形式广泛应用于各种光伏工程项目。本文对微型桩基础进行现场静载荷试验以及有限元数值模拟分析,结果表明,随着桩基础入土深度减少,其极限承载力均呈现降低趋势,在受到相同荷载的情况下,桩顶位移随着入土深度减少而逐渐增加,同时,随着荷载倾角变大,桩顶竖向位移减少,水平位移增加。本文提出微型桩基础各工序的施工质量控制要点以及质量问题解决措施,以期为后续的工程施工提供参考。

关键词:光伏项目;微型桩;静载试验;有限元模拟;承载力;施工质量

中图分类号:TU 47" " 文献标志码:A

在光伏工程中,单个固定式支架体量相对较小,支架数量巨大,因此,目前光伏工程项目通常采用直径小于400mm的微型灌注短桩作为支架的基础[1]。虽然国内外学者对微型桩进行了部分研究,但研究成果是按传统桩基础规范进行分析,或是聚焦在微型桩的预制安装方面,而对用于光伏支架的微型桩基础承载力特性,特别是不同地质条件下的桩基础承载性能没有进行系统研究。

受西南大起伏山地的地形特征限制,为保证光伏支架微型桩基础的稳定性,对桩基础的承载性能提出了更高的要求,不仅要对微型桩基础进行现场静载荷试验,还要结合有限元数值模拟,探明荷载作用下微型桩承载力特性的发展规律,为工程施工提供理论支持。

1 微型桩现场试验

1.1 场地地质概况

工程场区位于四川省凉山彝族自治州会理市,属中高山山地地貌,场地以大起伏大坡度山地为主,陡坡处基岩连续出露,其余部位基岩零星出露。根据场区地质勘察报告,工程场址区主要有震旦系上统灯影组上段(Zbd1)、震旦系上统灯影组中段(Zbd2)、三叠系上统—侏罗系下统白果湾群(T3-J1bg)、侏罗系中统新村组(J2x)及第四系全新统地层。第四系全新统中碎块石土块碎石含量约60%~80%,期间充填粉质黏土,主要分布在8#场地西部和10#场地西部,场址区其余地表广泛分布含砾粉质黏土。

1.2 试验方案

试验采用微孔灌注桩,根据前期地勘结果,选定3个典型地质区域进行试验,每个典型地质区域设置3组,每组3根桩。微孔灌注桩混凝土强度等级为C30,桩端露出地面0.5m,采用慢速维持荷载法,逐级等量进行加载[2]。

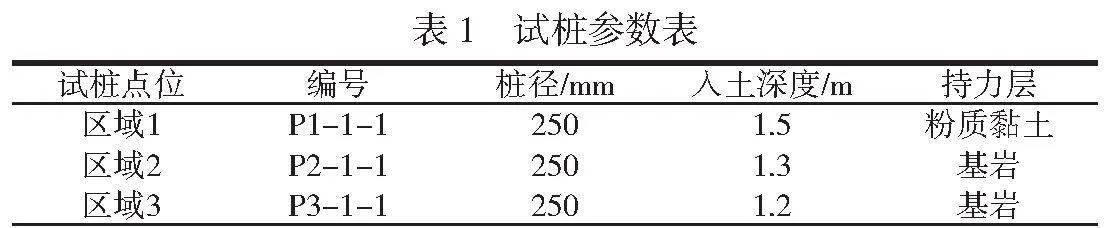

其他事项按照《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106—2014)。本文以每个区域1根试验桩展示试桩参数,见表1。

1.3 试验结果分析

对试验桩分别进行分级施加水平荷载及竖向荷载,得出各自工况下的桩顶荷载—位移曲线,如图1所示。

由图1(a)可以看出,当竖向荷载相对较小时,桩顶竖向位移随荷载增加呈现线性增加趋势,而曲线的曲率相对平稳,但在荷载加载至某级后,曲线曲率突然变大,曲线(竖向位移)急剧提升,此时桩顶竖向位移与前一级荷载加载后的位移相差超过5倍,可确定在前一级荷载加载后,试验桩已进入破坏状态,该级荷载即为极限抗拔承载力[3]。根据曲线可知,P1-1-1、P2-1-1、P3-1-1试验桩的极限抗拔承载力分别为22.42kN、24.68kN、30.47kN,与之相对应的桩顶竖向位移分别为3.23mm、3.66mm、4.06mm。此外,不同试验桩随着入土深度减少,其极限抗拔承载力也呈现降低趋势,在同一级荷载加载后,桩顶竖向位移也随之增加。

由图1(b)可以看出,各试验区域的试验桩水平荷载—位移曲线呈现相对平稳的非线性发展,曲线发展变化规律与图1(a)基本相同。根据曲线可知,P1-1-1、P2-1-1、P3-1-1试验桩的极限水平承载力分别为18.26kN、26.23kN、30.58kN,与之相对应的桩顶水平位移分别为5.36mm、6.98mm、8.75mm。极限水平承载力随着试验桩入土深度减少而降低的趋势,在同一级荷载加载后,桩顶水平位移随之增加。

2 微型桩承载力特性数值模拟

现场试验仅针对竖向荷载及水平荷载作用下桩基承载能力进行分析,在工程实际运营过程中,微型桩基础所受的荷载通常方向和角度都不相同[4]。为进一步分析在不同荷载角度情况下,微型桩基础承载力特性变化,利用有限元分析软件对微型桩进行数值模拟。

2.1 模型建立

采用MIDAS软件建立三维模型,以0.5m×0.5m的单元模拟土体,土体符合摩尔—库伦理论。混凝土桩、预埋钢管、土体均为实体单元,假定各结构层之间连续,忽略同质材料之间的相互作用,建立数值模型,如图2所示。

2.2 模型结果验证

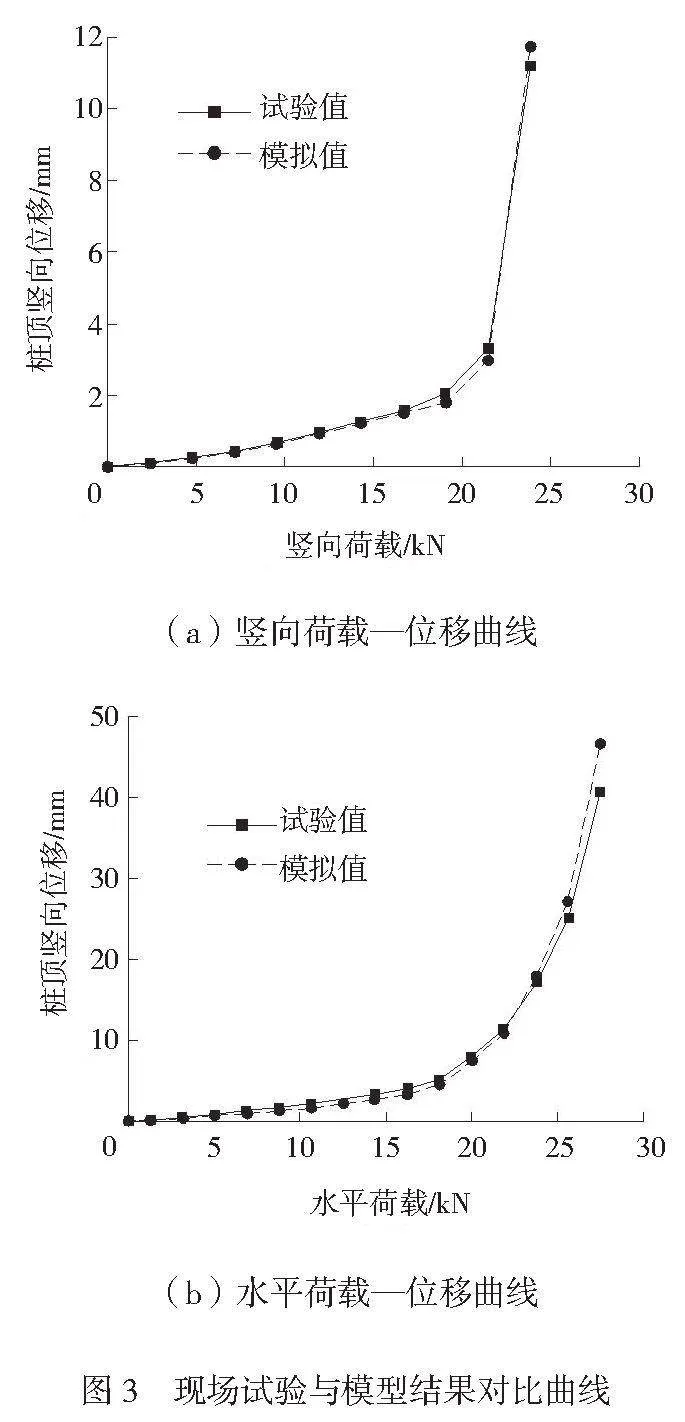

以试验区域1中的P1-1-1试验桩为例,现场试验与模型计算结果所得的桩顶荷载-位移曲线对比如图3所示。

由图3可以看出,有限元软件模型计算结果与现场试验所得数据基本吻合,模型计算中的极限承载力与试验结果一致,与之相应的位移变化虽然略小于试验结果,但仍在允许偏差内。两者的曲线发展变化趋势基本相同,说明有限元模型单元建立与划分相对合理,所得结果较为可靠,因此对微型桩的承载特性进行模拟分析是可行的。

2.3 荷载倾角对微型桩基础承载力的影响

在微型桩基础实际工程中,不仅会受到竖向作用力,还会承受水平作用力,即桩基础会承受斜向荷载[5]。利用有限元模拟分析软件,竖向与水平分解斜向荷载,并在桩顶进行加载,同时设置不同的荷载倾角工况,对其进行计算分析。当微型桩模型破裂或不能收敛时停止加载,本文以区域2中的P2-1-1试验桩为例,展示不同荷载倾角工况下的桩顶荷载—位移曲线,如图4所示。

由图4(a)可以看出,在荷载倾角从0°增至75°的过程中,桩顶竖向位移变化率呈现逐渐降低趋势。当倾角为0°时(即微型桩仅受竖向荷载),位移曲线在23.86kN处出现突变。当倾角为15°时,曲线仍然呈现类似发展规律,在24.69kN处出现突变。当倾角为30°时,曲线变化曲率由陡变转为缓变,无特别的突变点位。当倾角为45°时,曲线发展规律与上一级类似,位移变化量相对有所减少。当倾角为60°时,斜向荷载的水平分力增加,桩顶竖向位移及位移变化率进一步减少。当倾角为75°时,曲线变化近似直线,斜向荷载的水平分力远大于竖向分力,导致竖向位移变化极慢。

由图4(b)可以看出,当荷载倾角从15°增至90°时,桩顶水平位移变化率呈现逐渐增加趋势。当倾角为15°时,由于斜向荷载的竖向分力远大于水平分力,因此曲线近似线性变化。当倾角为30°时,斜向荷载的水平分力逐渐增加,桩顶水平位移随之增加,曲线在36.22kN处出现突变。当倾角为45°时,桩顶水平位移再次增加,曲线在33.27kN处出现突变。当倾角为60°时,曲线发展规律与上一级类似,桩顶水平位移进一步增加,与此同时曲线出现突变的荷载降至29.84kN。当倾角为75°时,斜向荷载的竖向分力相对较小,此时水平分力占据主导地位,曲线变化规律与倾角为90°时(即微型桩仅受水平荷载)基本一致,说明荷载倾角对桩顶水平位移的影响已经非常小了。

3 微型桩施工质量控制要点

3.1 桩基础施工工艺及控制标准

测量放线:在钻机就位前,应该对现场各控制点位进行复核,保证桩位无误差。

钻孔:钻孔时应该对钻机进行调平对中,保证钻杆轴线与桩位中心处于同一垂线上。

清孔:钻孔结束后须立即对桩孔进行清孔,保证成孔质量满足设计及规范要求。

立柱及钢筋笼:在桩孔经检测符合要求后,灌入少许细石混凝土,再进行钢筋笼及预埋钢管安放。

浇筑混凝土:在预埋钢管及钢筋笼安放完毕后,灌入C30细石混凝土固定。

工艺控制标准:桩位允许偏差<30mm;垂直度偏差≤1%H(H为孔深);桩顶标高偏差(-10,0)mm;桩长允许偏差<100mm。

3.2 施工质量问题及解决措施

桩位偏移:当桩位放样时应该使用全站仪精准测量,并实行复测复检制度。当钻机调整时,应该结合孔深以及钻机对桩孔的影响,采取预控措施,保证在钻孔过程中对桩位进行控制。

桩基沉降:当钻孔时,应该将桩位附近的淤泥或杂土等清理干净,在钻孔完成后须及时进行清孔,将孔内浮渣清除,并对孔口进行封闭,防止渣土掉入,在混凝土浇筑前须仔细检查。

孤石、卵石处理:通过采用向孔内投放片石进行冲进的方式处理钻孔过程中可能遇到的孤石或卵石[6]。当冲进时若发现已冲至孤石顶,则要及时停钻,并向孔内投放坚硬的片石,采用高频率、小冲程的方式进行冲孔。

4 结论

本文通过现场静载荷试验以及建立有限元数值模型对微型灌注桩承载力特性进行分析研究,得出以下结论。1)随着桩基础入土深度减少,其极限承载力也呈现降低趋势,在受到相同荷载的情况下,桩顶位移随着入土深度减少而逐渐增加。2)对桩顶竖向位移来说,当荷载倾角从0°增至75°时,竖向位移变化率总体呈现逐渐降低趋势。由于荷载的水平分力逐渐增加,因此远大于竖向分力,最终导致竖向位移的变化率总体呈现逐渐降低趋势,这表明斜向荷载对微型桩的承载力特性有显著影响。3)对桩顶水平位移来说,随着荷载倾角增加,水平位移变化率也在逐渐增加,当倾角为15°时,曲线近似于线性变化;当倾角为75°时,此时由斜向荷载的水平分力占据主导地位,曲线变化规律与倾角为90°时(即微型桩仅受水平荷载)基本一致。

参考文献

[1]李江渭,何铠岐,甘子牛,等.光伏支架微型灌注桩基础采用中美规范设计对比分析[J].电力勘测设计,2021(增刊2):45-49.

[2]张鑫,郭红星.单桩水平承载力检测应用[J].建筑工人,2023,44(8):29-30.

[3]王钦科. 浅覆盖层嵌岩桩抗拔承载特性及理论计算研究[D].成都:西南交通大学,2023.

[4]闫楠,赵香梅,白晓宇,等.嵌岩桩竖向承载性能试验研究进展[J].科学技术与工程,2023,23(25):10625-10637.

[5]李思杨.公路桥梁桩基施工问题及承载力测试探讨[J].中华建设,2023(8):69-71.

[6]车飞.光伏支架微型钻孔灌注桩施工研究[J].红水河,2023,42(4):73-76.