思想政治教育与德育概念的“等式”与“不等式”

2024-12-07郭强

摘 要时值学科设立与专业招生40周年,思想政治教育的守正创新呼唤学科交叉研究。作为马克思主义理论的二级学科,思想政治教育与教育学的分支学科——德育的概念关系问题,至今悬而未决,未能达成共识。学科交叉视域下的思想政治教育与德育,是一种有限条件的耦合关系。耦合关系为,德育堪称思想政治教育的现代释义,二者存在“等式”关系。有限条件是,当且仅当在基本内涵或多元内涵维度,“等式”关系才成立;在本体内涵维度,“等式”关系则不成立,即存在“不等式”关系。思想政治教育与德育概念关系的认识论,为立德树人根本任务的落实提出了方法论的镜鉴。一是“等式”关系的现实警示——树立多元内涵的有限原则;二是“不等式”关系的理想憧憬——实现学科发展的同频共振。

关键词思想政治教育;德育;学科交叉;立德树人

作者简介郭强,南京晓庄学院教师教育学院副教授,南京师范大学道德教育研究所兼职研究员

一、问题的提出

1984年4月13日,教育部印发《关于在十二所院校设置思想政治教育专业的意见》,标志着思想政治教育学科的正式设立与思想政治教育专业的正式招生,同时也宣告了思想政治教育概念正式成为官方统一的规范术语,被固定下来并沿用至今。40年后的今天,在中国式现代化的新时代背景下,思想政治教育概念基本问题的廓清与澄明,依然是思想政治学科科学化和系统化的重点与难点、前提与基础。

在立德树人的根本任务下,思想政治教育的守正创新呼唤学科交叉研究,“学科交叉研究是推动新时代思想政治教育学科建设的内在要求”[1]。思想政治教育是一门交叉了马克思主义理论、教育学、政治学、社会学等诸多学科的综合性学科,具有“明显的跨学科交叉性和复合性特征”[2],其中,又尤与教育学互动频繁、关系密切。思想政治教育作为马克思主义理论的二级学科,也是教育学的分支学科,与教育学的另一分支学科——德育,渊源甚深,“思想政治教育学科建设伊始存在借鉴德育学的研究路径”[3]。因此,思想政治教育研究与实践,既要运用马克思主义基本原理,又要遵循教育学基本规律。

目前,关于思想政治教育与德育的研究,马克思主义理论与教育学领域的学者们扎根自身学科,深度耕耘,或着眼于更为完善的政策解读,或致力于更为积极的实践改革,研究成果不可谓不多,却未能在二者的概念关系问题上形成共识,甚至囿于各自学科领域,各执一词,莫衷一是。在马克思主义理论研究领域,思想政治教育理论相关学者认为思想政治教育等同于德育,“对学生的思想政治教育,通常称之为‘德育’”[4]。在教育学研究领域,德育理论相关学者则认为思想政治教育包含于德育,“是德育的内涵之一”[5]。诚然,杨国欣[6]、于林平[7]等学者对两个概念的差异性与类同性进行了专题比较,为本文提供了研究基础,但在学科视角、论证焦点与学理逻辑上仍有进一步拓展的空间。从学科交叉的视角对二者的概念关系予以关切与回应,既是思想政治教育学科科学化无法回避的热难点,也是思想政治教育研究“趋热化”的“冷思考”。

本研究认为,马克思主义理论视域下的思想政治教育与教育学视域下的德育,两个概念之间是一种有限条件的耦合关系。耦合关系为,在我国,思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育是上述两个概念的多元内涵与共同要义,德育堪称思想政治教育的现代释义。有限条件是,当且仅当在多元内涵维度,二者才存在“等式”关系;而在本体内涵维度,即道德教育抑或政治教育上,二者则存在“不等式”关系。

二、马克思主义理论视域:

思想政治教育概念的逻辑与内涵

在我国,思想政治教育“本来特指中国共产党开展的思想政治工作”[8],其概念的形成与确立并非一蹴而就,亦非一经诞生就约定俗成。围绕党和国家不同历史时期的中心任务,思想政治教育历经宣传工作、政治工作、政治教育、思想政治工作、思想工作、政治思想工作等多个概念术语的更迭与变迁、创新与发展,最终得以确立,并在历史逻辑之维,形成了政治教育的本体内涵,在实践逻辑之维,形成了思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育等多元内涵。

(一)思想政治教育概念的历史溯源与本体内涵

思想政治教育作为一个科学概念,并非马克思恩格斯的话语原创。1847年12月8日,马克思恩格斯在伦敦创立了第一个以科学社会主义为指导思想的国际无产阶级政党——共产主义者同盟,并在《共产主义者同盟章程》中首次提出了“宣传工作”一词,规定“具有革命毅力并努力进行宣传工作”[9]是共产主义者同盟盟员的基本条件。“宣传工作”由此成为思想政治教育概念的“最初形态”[10]。

1921年7月23日,中国共产党成立,宣告了“党领导的思想政治教育工作的创立”[11],“也标志着党的思想政治教育的开端”[12]。在根据地与解放区教育中,中国共产党人从革命战争出发,“需要教育为革命服务、为政治服务,适应现实情况”[13],思想政治教育被赋予了鲜明的政治与阶级意蕴。1928年11月25日,毛泽东在《井冈山的斗争》中指出:“经过政治教育,红军士兵都有了阶级觉悟。”[14]政治教育成为战时共产主义教育的核心内容,也成为思想政治教育的话语表达。

1949年10月24日,毛泽东在《同绥远负责人的谈话》中提出,对于国民党起义人员,“要按照他们的具体情况和能够接受的程度进行思想政治教育,不能强迫灌注”[15]。这是思想政治教育概念的首次正式提出。1950年2月,全国学校工作会议召开,强调“坚决地贯彻思想政治教育的进行,是现在学校中开展新民主主义学习的主要关键”[16],思想政治教育概念由此进入学校场域。

然而,思想政治教育的概念并未就此固定下来成为统一的话语表达。20世纪50~60年代,“呈现出交错使用或同时使用‘政治工作’‘思想工作’‘政治思想工作’‘思想政治工作’‘思想政治教育’等提法或概念的局面”[17]。思想政治教育只是众多概念之中的一个,甚至不是使用最多的一个。

事实上,早在1954年4月8日,道德教育作为思想政治教育的内容元素,便随着《关于改进和发展中学教育的指示》的发布而进入了政策话语视野:“政治思想教育的任务,是树立社会主义的政治方向,培养辩证唯物论世界观的基础和共产主义的道德。”[18]“该指示把政治教育、思想教育和道德教育三要素一并纳入党的思想政治教育,从而形成了党的思想政治教育体系的雏形。”[19]然而,遗憾的是,直至改革开放之前,在共产主义道德的政治方向定位下,道德教育始终未能外显而生,政治教育与思想教育依旧是思想政治教育的核心。

改革开放后,随着以经济建设为中心的路线转向,思想政治工作科学化的呼声日益高涨。1983年暑假,教育部召开政治工作专业论证会,最终确立了学科与专业名称,即思想政治教育。1984年4月13日,《教育部关于在十二所院校设置思想政治教育专业的意见》出台,南开大学等12所高校试点增设思想政治教育本科专业,学制四年,招生人数360人。[20]至此,思想政治教育专业经设想、论证、确立到招生,正式付诸实施。这不仅标志着思想政治教育作为学科与专业正式确立,完成了从经验认识到科学理论的根本转向,也宣告了思想政治教育正式成为一个规范性、统一性的概念术语,多种概念交错或同时使用的局面一去不返了。

纵观思想政治教育概念的历史演变,思想政治工作作为一个比思想政治教育更早提出来的概念,可谓思想政治教育概念的“前身”[21]。思想政治工作并非思想工作与政治工作的简单相加,“政治工作中的思想性部分和思想工作中的政治性部分的叠加、融合”[22]的教育,才构成思想政治工作。宣传工作、政治工作、思想政治工作、政治思想工作等,皆因特定历史时期的特定中心任务而生、而变,但为了政治、服务政治的主旋律却始终不变。这也决定了思想政治教育并非思想教育与政治教育的简单叠加与融合,其落脚点在政治教育上,政治教育作为思想政治教育的核心表达,构成了思想政治教育的本体内涵。所谓本体,即“一切事物的形体或基础,引申为事物固有的恰当样式”[23],本体内涵即本源内涵、固有内涵。思想政治教育的本体内涵是政治教育,政治教育是思想政治教育区别于其他一切社会实践活动的本质特征所在。对此,有学者曾对思想政治教育进行正名:“‘思想政治教育’不是‘思想’与‘政治’的教育,而是‘思想’的‘政治教育’,换句话说,也就是‘思想’的特定‘意识形态教育’。”[24]“思想”的政治教育这一偏正短语,道出了思想政治教育的本体内涵。

(二)思想政治教育概念的实践发展与多元内涵

何谓思想政治教育?这一问题时至今日都难以形成统一答案。目前,思想政治教育概念形成了“施加论”“培养论”“转化论”“引导论”“需要论”等不同类型的定义。

关于思想政治教育,“施加论”认为是社会或社会群体用一定的思想观念、政治观点、道德规范对其成员施加有目的、有计划、有组织的影响,使他们形成符合一定社会、一定阶级所需要的思想品德的社会实践活动。[25]“培养论”认为是培养、塑造一定社会新人思想道德素质的教育实践活动。受社会经济政治文化的制约和影响,它包括思想教育、政治教育、道德教育。[26]“引导论”认为是一定的阶层、社会、组织、群体与其成员,通过多种方式开展思想、情感的交流互动,引导其成员吸纳、认同一定的社会观念、政治观点、道德规范,促进其成员知、情、意、行均衡发展和思想品德自主建构的社会实践活动。[27]“需要论”认为是教育者与受教育者根据社会和自身发展的需要,以正确的思想、政治、道德理论为指导,在适应与促进社会发展的过程中,不断提高思想、政治、道德素质和促进全面发展的过程。[28]这也与教育部思想政治工作司在《大学生思想政治教育理论与实践》中作出的官方界定相契合。[29]

上述概念界定虽然在表述上莫衷一是,但却在内涵上基本达成了“和解”,即认为思想政治教育传授的是思想、政治、道德等方面的教育,思想教育、政治教育、道德教育构成了思想政治教育的基本内涵。思想教育是培养思想素质的教育,主要是世界观、人生观、价值观的教育;政治教育是培养政治素质的教育,主要是政治制度、政治组织、政治关系、政治生活等的教育;道德教育是培养道德素质的教育,主要是社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等的教育。

随着马克思主义中国化时代化的不断发展,思想政治教育概念的内涵也发生了动态性的演变,形成了“三要素”说(思想教育、政治教育、道德教育)、“四要素”说(思想教育、政治教育、道德教育、法治教育或心理教育)、“五要素”说(思想教育、政治教育、道德教育、心理教育、法治教育)。陈万柏、张耀灿认为思想政治教育涵盖世界观教育、政治观教育、人生观教育、法治观教育、道德观教育等五个内容要素[30],因世界观教育与人生观教育归属思想教育,实际为四个内涵。孙其昂则认为思想政治教育包括世界观方法论教育、政治观教育、人生观与价值观教育、道德教育、审美与心理健康教育、民主法治与纪律教育等六类基本内容[31],同样因世界观方法论教育、人生观、价值观教育归属思想教育,实际为五个内涵。由此,在中国共产党的领导下,思想政治教育历经实践创新与发展,逐步构建了一个涵盖多元内涵的“大思政”概念。思想教育、政治教育、道德教育三个内涵构成了思想政治教育的基本内涵,思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育五个内涵则形成了思想政治教育的多元内涵。

三、教育学视域:德育概念的逻辑与内涵

与思想政治教育概念动态性、发展性的衍生历程相比,德育概念一经出现,就有着成熟而明确的术语表达,即道德教育。但随着政治与社会的发展变迁,德育概念在历经西方化、现代化之后,出现了中国化的内涵转向。具体而言,近代中国,德育概念在西方化与现代化的历程中,基本延续道德教育的本体内涵。而在中华人民共和国成立后,在中国共产党的领导下,德育概念逐渐从道德教育中抽身出来,被赋予了政治教育、思想教育、心理健康教育、法治教育等多元内涵,实现了中国化的发展变迁,并呈现出与思想政治教育合流的趋向。

(一)德育概念的历史溯源与本体内涵

随着近代西方学科分化与知识分类的发展,教育从哲学中分离出来成为一门独立的学科,道德亦“脱离宗教与政治法律而成为独立的社会意识形态”[32]。德育由此从教育中分解出来,与智育、体育并立。18世纪70~80年代,德国哲学家康德把遵从道德法则培养自由人的教育称为“moalsale eichingt”(道德教育,简称德育),或“ratichle erichung”(实践教育),德育一词由此产生。英国教育家斯宾塞第一次明确提出德育的概念理论,并将德育与智育、体育一起构建成一个完整的教育理论体系。德育从此在西方成为教育学中的一个基本概念,意指道德教育。

20世纪初,德育一词假道日本,舶来中国,逐渐成为现代教育学的普遍概念,开启了现代化的发展历程。1902年,中国第一个以日为师的现代学制——“壬寅学制”颁布,德育一词首次出现,指道德教育,“外国学堂于知育体育之外,尤重德育”[33]。1906年,清政府学部颁布第一个国家教育宗旨,即忠君、尊孔、尚公、尚武、尚实。德育一方面呈现出“忠君”“尊孔”的中学为体特征,另一方面又表现为“尚公”“尚武”“尚实”的西学为用理念,可谓新旧并存。同年,王国维提出,“教育之事,亦分为三部:智育、德育(即意育)、美育(即情育)是也”[34],并主张德育、智育、美育与体育“四育”一体,培养全面发展的人,加速了教育现代化的步伐。

1912年,蔡元培将公民道德教育与军国民教育、实利主义教育、世界观教育、美感教育并列,提出“五育”并举。[35]同年9月,公布《教育宗旨令》:“注重道德教育,以实利教育、军国民教育辅之,更以美感教育完成其道德宗旨。”[36]清末教育宗旨中,忠君、尊孔的封建主义道德思想被完全清除。国民政府时期,确立了“三民主义”的教育宗旨:“务期民族独立,民权普遍,民生发展,以促进世界大同”[37],虽然通过“党化教育”与“三民主义”教育意图加强对学校教育的专制控制,但德育概念大致与西方保持相同,为道德教育之义,属于“小德育”的概念范畴。近代出版的《教育大辞书》《中国教育辞书》均持此义,德育“以儿童之道德心之陶治为目的”[38],“道德教育训练道德品格之教育也。一称德育”[39]。

由此可见,德育一词在近代中国主要旨向道德教育,道德教育是德育的原始内涵,亦是本体内涵。根据德育理论,德育即培养学生品德的教育。何谓品德?品德即指个体依据一定的社会道德准则在行动时所表现出来的比较稳定和一贯的心理特征。[40]品德涵盖道德认知、道德情感、道德信念、道德行为四个构成要素,即知、情、意、行。四个要素各有侧重:道德认识是人们对社会道德现象、道德规范及其履行意义的认识,也就是对客观存在的道德关系及处理这些关系的原则、规范的认识;道德情感是伴随着道德认识而产生的一种内心体验;道德意志是人们自觉地确定道德行为目的,支配自己的道德行为,克服各种困难,以实现既定目的的心理过程;道德行为是指一个人遵照道德规范所采取的言论和行动。[41]

在中国共产党领导的根据地与解放区教育中,“很少使用‘德育’这一概念”[42],或者也可以说,出于革命战争的需要,德育通常以思想政治教育作为显性话语,指的是一种以战时共产主义教育为内容的政治教育。德育的这一政治属性取向,也为德育概念中国化初步奠定了基础。

(二)德育概念的实践发展与多元内涵

中华人民共和国成立后,在中国共产党的领导下,德育内涵“根据德育目标和教育对象思想政治品德发展的一般规律而确定,并随着社会发展进程而充实调整”[43]。德育概念由此从近代道德教育的本体内涵向基本内涵、多元内涵转向,最终发展为一个区别于西方德育概念的“大德育”,完成了从近代西方化、现代化到当代中国化的发展变迁。《教育大辞典》道出了德育概念中国化的现实表征:“德育(moral ethical education)旨在形成受教育者一定思想品德的教育。在社会主义中国包括思想教育、政治教育和道德教育。在西方,一般指伦理道德教育以及有关的价值观教育。”[44]这一变迁历程从党和国家德育政策的实践逻辑中即可按图索骥,管中窥豹。

1957年,毛泽东在最高国务会议上提出了我国第一个教育方针:“应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展,成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”[45]德育被置于全面发展教育之首。直至改革开放前,德育与思想政治教育如出一辙,在实践维度以政治性为旨向,政治教育的内涵得到了空前的强化。改革开放后,德育政策多以思想政治教育、思想政治工作为主题进行颁布,呈现出与思想政治教育政策合流的局面。

1988年12月25日,第一个明确以德育为主题的中央文件《中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知》发布,明确提出“在中小学教育中,德育即思想品德和政治教育”,同时“进行道德教育和良好心理品质的培养”[46]。道德教育、心理教育的内涵初露端倪。1993年2月13日,中共中央、国务院印发《中国教育改革和发展纲要》,提出“德育即思想教育和品德教育”[47]的理念。1995年11月,《中国普通高等学校德育大纲(试行)》颁布,指出“德育即思想、政治和品德教育”[48]。道德教育被突显出来,与思想教育、政治教育一起并列为德育的三大基本内涵。

至此,德育概念从道德教育的本体内涵,发展成为集政治教育、思想教育、道德教育为一体的基本内涵。思想教育即对受教育者世界观、人生观与价值观的教育,政治教育即对受教育者政治观点、政治态度以及政治行为的教育,道德教育即对受教育者知情意行的教育。思想教育、政治教育、道德教育共同构成了我国德育概念的基本内涵。

1998年3月,《中小学德育工作规程》公布,规定“德育即对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育”[49],心理健康教育被增列至德育内涵之中,形成了德育的四个内涵,德育开始从基本内涵向多元内涵延伸与拓展。2000年12月,《关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见》明确指出:“要把思想政治教育、品德教育、纪律教育、法制教育作为中小学德育工作长期坚持的重点。”[50]随着第五个内涵法治教育的增加,多元内涵的德育概念由此形成。

21世纪以来,在立德树人根本任务的政策话语下,德育实践进一步发展与创新,德育概念的内涵告别思想教育、政治教育、道德教育的传统表达,呈现出新的时代特征,即从横向维度的内涵拓展转向纵向维度的内涵深化,进一步细化、深化、具体化以及学段化。

2005年4月,教育部发布《关于整体规划大中小学德育体系的意见》,明确提出德育的五大内涵,即“德育主要是对学生进行政治、思想、道德、法制、心理健康教育”,并分学段对大中小学德育的目标、内容、课程、活动、途径等进行整体规划,构建一个“纵向衔接、横向贯通、螺旋上升”[51]的德育体系。2017年8月,教育部发布《中小学德育工作指南》,将德育内涵具体化,提出构建理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等五大德育内容。[52]这些德育内容看似脱离了传统德育内涵的话语表达,实则是在内涵细化和深化后,体现思想教育、政治教育、道德教育、心理健康教育、法治教育的相关内容。其中,理想信念教育旨在培养学生对党的政治认同、情感认同、价值认同,不断树立为共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想而奋斗的信念和信心,属于政治教育;社会主义核心价值观教育归属思想教育;中华优秀传统文化教育包括开展家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育,既涵盖思想教育,也包括道德教育;生态文明教育包括开展大气、土地、水、粮食等资源的基本国情教育,属于政治教育。

在中国共产党领导的德育实践逻辑之下,德育概念不断拓展与完善、细化与深化,从西方道德教育的单一内涵,转向思想教育、政治教育、道德教育的基本内涵,最后形成了道德教育、政治教育、思想教育、心理健康教育、法治教育的多元内涵,由此完成了德育概念的中国化历程。

四、“等式”与“不等式”:

思想政治教育与德育的概念关系

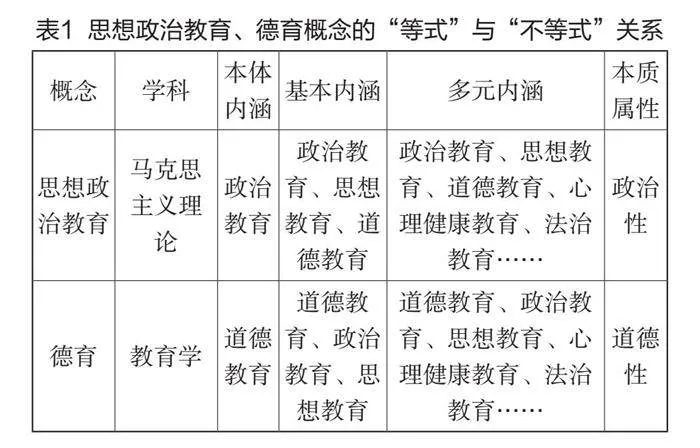

如上所述,作为两个不同学科下的基本概念,思想政治教育与德育有各自的逻辑与内涵,二者既有区别,又有联系,既有差异性,又有共通性。目前,学界关于思想政治教育与德育概念关系的回应,无论是马克思主义理论视域下“对学生的思想政治教育,通常称之为‘德育’”的“等式”关系论,抑或教育学视域下“思想政治教育是德育的内涵之一”的“不等式”关系论,均无法在两个学科之间甚至是各自学科内部形成共识,二者似乎都不无道理,但似乎又都缺乏必要的条件支持。事实上,“等式”关系论与“不等式”关系论均只在有限条件下才能成立,这一有限条件即在基本内涵或多元内涵维度,思想政治教育与德育求同,存在“等式”关系,而在本体内涵维度,思想政治教与德育存异,存在“不等式”的关系。(见表1)

(一)“等式”:思想政治教育与德育在多元内涵中求同

随着我国教育改革与实践深水区的来临,思想政治教育与德育均不可避免地面临概念内涵多元化的趋势。纵观上述两个概念的逻辑进路与内涵构成,在立德树人的根本任务之下,思想教育、政治教育、道德教育、心理健康教育、法治教育是两个概念的共同内涵所在。换言之,在基本内涵或多元内涵维度,思想政治教育与德育拥有了一致性的话语表达,实现了二维关系的耦合统一。在基本内涵或多元内涵求同的有限条件之下,德育堪称思想政治教育的现代释义。

思想政治教育与德育在多元内涵维度求同,其“等式”关系背后有着现实表征与深层原因。

一是现实表征。思想政治教育与德育的“等式”关系,在党和国家的政策话语体系中充分体现。思想政治教育与德育虽然有各自明确的学科归属,但在中国革命与社会建设的特殊历史实践中,二者却呈现出“你中有我、我中有你”的政策特征。无论是思想政治教育纳入德育话语,抑或德育纳入思想政治教育话语,二者在政策话语中交错相织,相互渗透,甚至合二为一,可谓政策常态。这在1994年8月31日出台的《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》中即有明确表达:“党的十一届三中全会以来,中央关于加强和改进学校德育工作陆续下发了《中共中央关于改革学校思想品德和政治理论课教学的通知》《中共中央关于改进和加强高等学校思想政治工作的决定》《中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知》。”[53]

二是深层原因。思想政治教育具有阶级性与普遍性,“随着统治阶级的利益而诞生,并为了统治阶级的利益而服务”[54]。马克思恩格斯认为:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想。”[55]历任国家统治者为了实现政治统治,必然要把其政治思想、政治意识与道德规范通过宣传与灌输的方式传递给社会成员,确保统治思想的社会主导地位,使被统治阶级和全体社会成员对统治思想产生敬畏感、认同感甚至归属感。统治阶级的这一涵盖政治宣传、思想灌输以及道德教化的实践活动,必然通过各级各类学校教育去推进与实现。在我国,作为一种实践活动,思想政治教育擎始于古代“育德”,在中国传统政治伦理影响下,“育德”源自道德教育,指向政治教育,贯穿思想教育,最终与思政政治教育在概念基本内涵上实现了融合。而作为一个概念术语,思想政治教育则形成于近现代,在中国共产党的领导下,逐渐与德育在概念多元内涵上实现了统一。从这个角度上讲,“育德”与德育堪称思想政治教育的古今释义,思想教育、道德教育是三者的共同要义。[56]

(二)“不等式”:思想政治教育与德育在本体内涵存异

思想政治教育与德育概念的历史逻辑表明,政治教育与道德教育分别构成了二者的本体内涵。思想政治教育与德育在本体内涵维度存异,表现为“不等式”关系。思想政治教育与德育的本体内涵存异,是不同的本质属性使然。本质,即事物存在与发展的依据,是事物的内在规定性。思想政治教育和德育有着自己独特的研究对象[57],不同的学科归属与研究对象本身就决定了二者不同的本质。“本质具有一元性”,“其本质只能是‘一’,不存在‘双重本质’或‘多重本质’”。[58]

一是马克思主义理论视域。思想政治教育“是政治在思想政治教育体系中的渗透”[59],政治性是思想政治教育的本质属性。政治性即“以受教育者思想政治素质的养成为指向的政治价值观再生产”[60]。“政治性本质决定了政治功能是其核心功能。”[61]当然,亦有学者提出了不同意见,认为思想政治教育的本质属性是“阶级性或意识形态性”[62]。从范围来看,意识形态性比政治性的范围小,其本身也是政治性的范畴,“传导主导意识形态,调节社会精神生产”[63]本身即思想政治教育的首要政治功能。因此,意识形态性与政治性两种本质性的观点并不冲突,政治教育作为思想政治教育的本体内涵,究其根源是由其政治性这一本质属性决定的。

二是教育学视域。根据德育概念的历史逻辑,德育源于西方,指道德教育。在我国,德育作为“舶来品”,原始内涵亦指向道德教育,“公民品德教育一直是德育之基”[64]。因此,在中西方教育中,德育的本体内涵均为道德教育。诚如有学者所言:“严格意义上的德育或德育的基本内涵只能是道德教育。”[65]2019年,中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》对道德教育的内容进行明确界定:“要把社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设作为着力点。”[66]德育本体内涵的背后是道德性这一德育的本质属性。相较于思想性、政治性等其他属性,道德性是德育之所以是德育的质的规定性所在,也是德育区别于思想政治教育以及其他实践活动的本质特征与边界所在。

因此,回归本学科场域,在道德教育抑或政治教育的本体内涵维度存异,既是实现概念区分与概念独立的根本边界,也是落实立德树人根本任务的基本前提。任何有意或无意地忽略、模糊思想政治教育与德育本体内涵的经验与做法,终将陷入思想政治教育“德育化”或德育“政治化”的误区。二十世纪六七十年代“盛行‘德育即政治教育’”[67]是值得警惕的。

五、认识论到方法论:

思想政治教育与德育的同向同行

作为一种培养人的社会实践活动,教育的本质属性是育人。何以育人?党的十八大报告予以明确回应:“把立德树人作为教育的根本任务,培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。”[68]如何落实立德树人根本任务?党的二十大报告指出:“育人的根本在于立德,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。”[69]“育人的根本在于立德”这一时代命题的提出,不仅为落实立德树人根本任务深化了理论认识并作出了根本回应,也为思想政治教育与德育的守正创新提出了新的课题。在中国式现代化与马克思主义中国化时代化的背景下,立德树人根本任务的落实,迫切需要思想政治教育与德育同向同行、同频共振。思想政治教育与德育的“等式”与“不等式”关系的认识论,为我们提供了方法论的启示与镜鉴。在学科交叉视域下,一方面,树立跨学科视野,在厘清思想政治教育与德育“等式”关系的基础上,于多元内涵求同,坚持多元内涵的有限原则;另一方面,回归本学科场域,在廓清思想政治教育与德育“不等式”关系的基础上,于本体内涵存异,实现学科发展的同频共振,以落实立德树人的根本任务。

(一)“等式”关系的现实警示:坚持多元内涵的有限原则

思想政治教育与德育同向同行、同频共振,首先要具备跨学科视野,在多元内涵维度探寻思想政治教育与德育的“等式”关系,坚持“你中有我、我中有你”、同向同行、协同发展,实现“1+1=2”,甚至“1+1>2”。然而,概念内涵的多元,并非意味着概念内涵的无限,求同之下的多元内涵,并非“多”到无边无界。而在实践中,思想政治教育与德育的概念内涵已然出现了愈发多元甚至无限多元的趋势。

在思想政治教育概念维度,除了思想教育、政治教育、道德教育、法治教育、心理健康教育,甚至“科学文化素质”[70]也被纳入其中。在德育概念维度,有观点认为除了“性教育、青春期教育,甚至还应包括环境教育、预防艾滋病教育”[71],愈发有将德育“无限扩展为除智育、体育、美育、劳动教育以外的一切教育”[72]之势。思想政治教育与德育概念内涵的无限多元、无所不包,一方面意味着各自本质属性的弱化、含混、偏离甚至丧失,最终导致思想政治教育“去政治化”和德育“去道德化”;另一方面也意味着两个概念的模糊、混淆、趋同甚至等同,从而失去了其同时存在的客观必要性,这将意味着两个概念的名存实亡。

目前,令人担忧的是,思想政治教育与德育的概念多元已然出现概念趋同的现实趋向,两种教育“内涵与外延一致,在学校是可以通用的概念”[73]的观点,在理论与实践中已然不是个例。面对思想政治教育与德育的概念内涵今天如此多元、未来可能更加多元的现实与预期,我们首先应从思想政治教育与德育的“等式”关系中提高警惕,树立多元内涵的有限原则,坚持多元内涵之下的思想政治教育与德育,多要多的适度,广要广的得当,切忌面面俱到、包罗万象,以防从概念多元走向概念趋同,从概念趋同走向概念等同,最终从概念趋同走向概念消逝。

(二)“不等式”关系的理想憧憬:实现学科发展的同频共振

思想政治教育与德育的同向同行、同频共振,还需要回归本学科场域,在本体内涵维度探寻思想政治教育与德育的“不等式”关系,警惕“你成为我、我成为你”、同手同脚、合二为一,避免“1+1=1”,甚至“1+1=0”。这就亟待重新审视思想政治教育与德育的学科地位,在学科地位上实现二者的同向同行、同频共振。一个不争的事实是,时至今日,两个学科地位发展不平衡的问题依旧突出,为落实立德树人根本任务提出了严峻挑战。

2005年12月,国务院学位委员会与教育部联合发布《关于调整增设马克思主义理论一级学科及所属二级学科的通知》,调整增设马克思主义理论为一级学科,思想政治教育被正式列为马克思主义理论的二级学科。至今,思想政治教育二级学科的地位确立已近20载。而与之相比,作为教育学分支学科的德育,其学科地位与发展境遇却大相径庭,至今未被国家列入教育学二级学科。2022年9月,国务院学位委员会、教育部发布《研究生教育学科专业目录(2022年)》,在二级学科目录中德育学依然缺失。2023年4月,《教育部关于公布2022年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》发布,最新版的“普通高等学校本科专业目录”中,亦未见德育学身影。

作为学校教育的重要组成部分,马克思主义理论学科下的思想政治教育与教育学学科下德育,如同一体两翼,只有实现同向同行、同频共振,才能落实立德树人的根本任务。这就好比一辆奔驰的汽车,左右两侧车轮不能一大一小、明显失衡,否则长此以往,车子必将脱离原来的前进方向。明确德育的二级学科地位,已然迫在眉睫。近年来,亦不乏学者对德育学的学科地位感到隐忧,并为二级学科的设立发出呼吁[74],但收效似乎并不明显。所幸的是,根据教育部最新公布的《学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉学科名单》,截至2023年6月30日,南京师范大学、江西科技师范大学、河南大学三所高校将德育学作为自主设置的二级学科列入教育学。[75]虽仅有星星之火,依然任重道远,倒也让我们看到了些许曙光。

参考文献:

[1]侯勇,钱锦.思想政治教育学科交叉研究范式:现状、问题与创新[J].思想教育研究,2021(8):50-56.

[2]宇文利.论现代思想政治教育学的学科制度[J].思想理论教育,2012(9):34-38.

[3][61]钱美玲.思想政治教育的政治功能研究:现状与展望[J].山西高等学校社会科学学报,2023(7):48-53.

[4][22][25][30][57][63]陈万柏,张耀灿.思想政治教育学原理[M].北京:高等教育出版社,2007:4,4,4,175,45,65.

[5]冯建军.“课程德育”议[J].北京教育(普教版),2021(5):35-36.

[6]杨国欣.德育与思想政治教育比较及现实意义[J].中国特色社会主义研究,2009(1):104-108.

[7]于林平.思想政治教育与德育之比较及其理论与现实意义[J].思想政治教育研究,2010(1):46-49.

[8]武东生.中国古代思想政治教育史[M].天津:南开大学出版社,2013:1.

[9]马克思恩格斯全集(第四卷)[M].中共中央编译局,编译.北京:人民出版社,1958:572.

[10][17]石书臣.思想政治教育概念的学科梳理和探讨[J].思想教育研究,2008(8):12-16.

[11][26]邱伟光.思想政治教育学概论[M].天津:天津人民出版社,1988:56,1.

[12]王树荫.中国共产党思想政治教育史[M].北京:中国人民大学出版社,2011:17.

[13]孙培青.中国教育简史[M].北京:中国人民大学出版社,2021:344.

[14]毛泽东选集(第一卷)[M].北京:人民出版社,1991:64.

[15]毛泽东文集(第六卷)[M].北京:人民出版社,1999:11.

[16]刘建军,曹一建.思想理论教育原理新探[M].北京:高等教育出版社,2006:9.

[18]中共中央文献研究室.建国以来重要文献选编(第五册)[M].北京:中央文献出版社,2011:175.

[19]周楠.中国共产党思想政治教育体系构建的演进历程与基本经验[J].学习论坛,2023(5):20-25.

[20][43][48][53]教育部思想政治工作司.加强和改进大学生思想政治教育重要文献选编(1978—2008)[M].北京:知识产权出版社,2015:23-24,155,154,147.

[21]冯刚,曾永平.“思想政治工作”与“思想政治教育”概念辨析[J].思想理论教育,2018(1):42-46.

[23]方朝晖.论“本体”的三种含义及其现代混淆[J].哲学研究,2020(9):38-48+128.

[24]郑建钟,张晓洪.“正名”:“思想”与“政治”的“教育”抑或“思想”的“政治教育”[J].理论月刊,2012(8):161-165.

[27]张耀灿.推进思想政治教育研究范式的人学转换[J].思想教育研究,2010(7):3-6.

[28][29]教育部思想政治工作司.大学生思想政治教育理论与实践[M].北京:高等教育出版社,2009:2,3.

[31]孙其昂.思想政治教育学基本原理[M].南京:河海大学出版社,2004:134-138.

[32]陈桂生.“教育学视界”辨析[M].上海:华东师范大学出版社,1997:195.

[33]王学珍,郭建荣.北京大学史料:第一卷(1898—1911)[M].北京:北京大学出版社,1993:87.

[34]舒新城.中国近代教育史资料(下册)[M].北京:人民教育出版社,1981:997.

[35]蔡元培.教育部总长蔡元培对于新教育之意见[J].中华教育界,1912(2):5-10.

[36]教育部公布教育宗旨令[J].教育杂志,1912(7):5.

[37][44]顾明远.教育大辞典(增订合编本)[M].上海:上海教育出版社,1998:2078,249.

[38]唐钺,朱经农,高觉敷.教育大辞书[M].上海:商务印书馆,1928:1462.

[39]王克仁,余家菊.中国教育辞书[M].上海:中华书局,1928:837.

[40]林崇德.品德发展心理学[M].上海:上海教育出版社,1989:8.

[41][65][71]檀传宝.德育与班级管理[M].北京:高等教育出版社,2013:20,4,2.

[42]张忠华.新中国德育地位的嬗变与省思[J].教育学术月刊,2023(6):90-97.

[45]毛泽东文集(第七卷)[M].北京:人民出版社,1977:385.

[46]中共中央关于改革和加强中小学德育工作的通知[EB/OL].(1988-12-25)[2024-07-11].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/07/t20070607_11634665.shtml.

[47]中国教育改革和发展纲要[EB/OL].(1993-02-13)[2024-07-11].http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/szyw/200706/01/t20070601_11569707.shtml.

[49]中小学德育工作规程[EB/OL].(1998-03-16)[2023-12-05].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A02/s5911/moe_621/199803/t19980316_81872.html.

[50]中共中央办公厅 国务院办公厅关于适应新形势进一步加强和改进中小学德育工作的意见[EB/OL].(2000-12-14)[2023-12-04].https://www.gov.cn/gongbao/content/2001/content_61240.htm.

[51]教育部关于整体规划大中小学德育体系的意见[EB/OL].(2005-04-21)[2023-12-21].http://www.moe.gov.cn/s78/A12/s7060/201007/t20100719_179051.html.

[52]教育部关于印发《中小学德育工作指南》的通知[EB/OL].(2017-08-22)[2023-12-04].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3325/201709/t20170904_313128.html?eqid=b85a8798000135f7000000026427e6c1.

[54][56]郭强.中国最早的思政课程:溯源与镜鉴[J].河北师范大学学报(教育科学版),2024(1):39-47.

[55]马克思恩格斯选集(第一卷)[M].中共中央编译局,编译.北京:人民出版社,1995:98.

[58]李辽宁.关于思想政治教育本质研究的思考[J].学校党建与思想教育,2017(1):11-13+25.

[59]孙其昂.政治性:思想政治教育的内容本质[J].南京社会科学,2006(3):56-61.

[60]宇文利.论思想政治教育本质:政治价值观的再生产[J].马克思主义与现实,2013(1):183-188.

[62]石书臣.思想政治教育的本质规定及其把握[J].马克思主义与现实,2009(1):175-178.

[64]冯建军,颜玉如.新世纪以来我国德育政策话语的分析——基于对118个德育政策文本的考察[J].国家教育行政学院学报,2023(7):22-34.

[66]中共中央国务院印发《新时代公民道德建设实施纲要》[EB/OL].(2019-10-27)[2023-12-04].http://www.gov.cn/zhengce/2019-10/27/content_5445556.htm.

[67][72]陈勋玮.大德育观与德育泛化的思考[J].中学政治教学参考,2017(33):1+4.

[68]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[J].求是,2012(22):3-25.

[69]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[N].人民日报,2022-10-26(1).

[70]陈少岚.提高科学文化素质是思想政治教育的重要内容[J].社会科学家,1988(1):9-12.

[73]王仕民.德育文化论[M].广州:中山大学出版社,2007:23.

[74]薛晓阳,翟楠.呼唤德育学成为二级学科[J].中国德育,2013(9):17-20.

[75]学位授予单位(不含军队单位)自主设置二级学科和交叉学科名单[EB/OL].(2023-08-20)[2024-01-06].http://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/s5743/s5744/A22/202108/t20210820_552722.html.

责任编辑︱何 蕊