“ 呂 ” 字字形和字义演变

2024-11-21贾小凡

【摘要】在语言文字发展过程中,很多汉字都因交流和传承的需要发生了字形转变和词义转移的现象。“呂”部在《说文解字》中的本义为“脊骨”,然而也有认为其本义是“金属”“两口”等的各家之说。先前的相关研究主要集中在呂族和吕部字方面,对“呂”字本身则分析较少。本文以许慎的《说文解字》对“呂”字的起源的观点为中心,以相关注解和考释著作为参照,通过考证分析“呂”字从甲骨文、金文、战国文字、篆文到隶书及楷书的形态变化,梳理总结“呂”字从古至今的“脊骨”“阴律”“国名”“金属名”等十四个义项的发展演变,分析了“呂”“吕”“膂”三种字形的区别,对于“呂”字本义的一些说法进行了总结和论证。

【关键词】《说文解字》;字形演变;字义演变

【中图分类号】H122 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)41-0133-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.41.035

中华文明赓续不断,很大程度上要归功于世界最古老的文字之一——汉字的传承。汉字发展历史几千年,经过了甲骨文、金文、战国文字、篆文、隶书及楷书等一系列字体演变,很多字的字形字义都发生了很大的变化,例如有些字的基本义随着语言的发展变化而改变,造字时的本义已不再使用,而转由其他字代为承担该词义和功能。《说文解字》中“呂”字的本义为脊骨,可在现代汉语使用中已完全失去了这一义项,而多表示地名或姓氏等,而在篆文时期诞生的“膂”则代替“呂”表示着“脊骨”的词义。本文以《说文解字》及相关文献典籍为理据中心,就“呂”字的字形和字义的特征和发展演变过程进行研究。

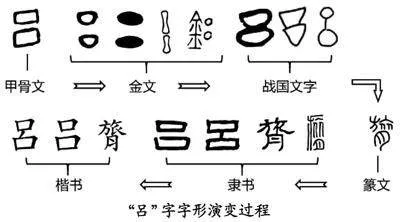

一、字形演变

“呂”,或写作“吕”,在《说文解字》中的解释为“脊骨也,象形。昔太嶽为禹心呂之臣,故封呂侯。力举切”。《说文解字注》中解释:“‘呂’象颗颗相承,中象其系联也。”《说文新证》也说其“取象脊椎骨节相叠连形”。可知“呂”为象形字,象两节脊骨。然而也有康殷先生等学者认为其原本字形为“吕”,“未明所象,晚金用为金属名称美称,又加金作 ,许篆讹作‘呂’,以牵就其‘脊骨’之解。又云‘昔太嶽为禹心呂之臣,故封呂侯’,盖皆颠倒本末之臆说”(《说文部首诠释》六八)。还有学者认为“呂”字从两个“口”。众说纷纭,这里先采用《说文》对这一字形的解释,后文再进行分析。

许慎的《说文解字》是以篆文形体为研究对象来解释字义的,但在篆文出现之前,古代文字还经历了从甲骨文到金文的演变过程。而“呂”字在先秦时期造字以后,也经历了从甲骨文、金文、战国文字到篆文、隶书、楷书,再到简化字的演变,具体字形如下。

甲骨文时期“呂”字的字形为 ,由两个棱角鲜明的方形上下堆叠而成,中间未有系联,由于书写工具的限制,线条较细,刻板平直,但已较为规整,注重对称,不过由于早期造字标准不完备,异体字较多。据《说文》的释义,每个方形应表示脊椎的一节骨节。也有人认为其字形由两个“口”组成,表“以口相接”之义,万献初先生认为其为“侣”的初文。然而《说文解字》中亦有“吅”字:“吅,惊呼也。从二口。”《说文义证》也说“呂”这个字“其为字象形,非两‘口’也”。所以我们不认为“呂”从二口。

金文“呂”的字形为 ,出处是西周早期貉子卣青铜器上的铭文,和甲骨文一样,两个构件中间不相连。比起甲骨文,金文笔触更为圆润粗犷,字形也更加规范、简洁和符号化。同时期效父簋写作 ,形为两个实心椭圆,一些人认为“呂”象金属块的部分原因也在此。战国早期曾侯乙钟作 ,上下两个椭圆形笔画圆转,向内凹陷,形状上更近似于骨节。此外,春秋时期余贎乘儿钟的“鋁”字作 ,康殷先生等学者认为其说明了“呂”的本义与金属有关。

战国时期的楚系及秦系简牍中,“呂”字中间开始出现系联,到了汉简,转变为有系联和无系联的两种“呂”字字形并行。楚系简帛中“呂”写作 ,上下两个半圆形堆叠在一起,继承了金文笔画较为圆润粗犷的特点。战国中期以后,以竹简和帛书作为主要书写载体的手写逐渐占据主导地位,因此笔画可以更加纷繁复杂,行笔首粗尾细,圆转流畅,较为美观。睡虎地秦简写作 ,也为相叠的两个几何形状。《说文新证》中说“呂”字“取象脊椎骨节相叠连形”考证于此。战国币文作 ,则系联更为明显,与《说文解字》篆文更为相似。

篆文依据战国文字而来,原本较为短粗的倾斜线条变成细长的弧线,形体大小均匀,形态以圆为主,富有艺术性和美观性。西汉初期马王堆帛书《养生方》一一二中写出了

这个字形,即“膂”,从象形字变成了“从肉,从旅”的形声字,上部分的构件“旅”为声符,也有人认为其有表意作用,因为军队是起支撑作用的脊梁,然而这种说法证据不充分;下部分的“肉”为形符。《说文解字》中“膂”的篆文与此相同,《说文》将其视为篆文的“呂”。而许慎之所以用古文“呂”而不用篆文“膂”作部首,是因为“呂”部字“躳”从“呂”而非从“膂”,《说文》中的“上”部也有这样的例子。

《国语·周语》中说共工从孙四嶽(也叫太嶽)疏通了河道,禹为嘉奖他,“祚四嶽国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有呂,谓其能为禹股肱心膂,以養物丰民人也”。段玉裁按曰:“《外传》(即《国语》)以‘膂’训‘呂’,以‘養’训‘姜’。韦解云:‘呂之为言膂也。’是呂、膂各字。许云:‘太嶽为禹心膂之臣,故封呂侯’,‘膂’为小篆‘呂’,是许所据《国语》‘股肱心膂’作‘股肱心呂’,本无二字,后之为《国语》学者不得其解,乃以‘氏曰有呂’作古文,‘股肱心膂’作小篆,韦氏习而不察,乃云‘呂之为言膂’矣。”段玉裁的这段话说明“呂”和“膂”本来就是一个字的古今两种字形,很多学者都误解其为同音同义的两个字了。

到了隶书,“呂”字的线条变得更加笔直而有波动性,笔势蚕头燕尾,形成粗细和起承变化,笔画更加简洁省略,今天所熟悉的“呂”字也在此定型。这个时期古文“呂”和篆文“膂”在隶书中也同时存在,如东汉时期礼器碑阴写作 ,西狭颂写作 ,也依然是有系联和无系联两种字形并行。西晋的晋太公呂望表中按另一种字形写作 ,汉印徵也写作 。

“呂”字在楷书阶段形态更加固定并通用至今,依然有 、 和 三种字形,第二种更为常用,第三种则较少使用,字形更为端正匀称,笔画工整,布局和谐,开始注重横斜竖弯等笔画。

二、字义演变

(一)脊骨

以许慎为主的多数学者从字形角度出发,认为“呂”的本义是脊骨。《说文解字》:“吕,脊骨也。”沈氏彤《释骨》曰:项大椎以下二十一椎通曰脊骨,曰脊椎,曰膂骨。或以上七节曰背骨,第八节以下曰膂骨。”《黄帝内经·灵枢译解·经别第十一》:“直者,从膂上出於项”,《经筋第十三》:“循脊内挟膂上至项,结於枕骨”,也都说明“脊”“膂”“项”在一条线上,同属于脊柱骨的一部分。

《皇象碑》上刻的《急就篇》中说:“尻髖脊膂腰背偻,股脚膝膑胫为柱。”段玉裁认为“腰背偻”和“胫为柱”辞意相对;而颜师古的版本为“尻髖脊膂腰背呂”,则“膂”和“呂”重复了,颜师古只能将两者分开释曰:“膂,夹脊内肉也。呂,脊骨也。”段玉裁、桂馥等人都认为这是不对的,是“文所未能审”。

随着双音节词增多,复词偏义现象逐渐普遍,“背”和“膂”常常一起出现,组成合成词“背膂”,其意义更偏向于“背部”的释义。如明代刘基的《二鬼》一诗:“江海为胃肠,蒿岳为背膂”,“背膂”与“胃肠”构词方式一致,主要指整个脊背而不是具体指背部和脊骨两个部分。同样的例子还有《庄子集释·卷九上》中“末偻而后耳”一句的释文:“李云:末上,谓头前也,又谓背膂也。”这句话描述的是孔子头颈前伸,背部佝偻弯曲的样子。《黄帝内经·灵柩译解·本藏第四十七》:“肾高,则苦背膂痛,不可以俛仰”,也是指整个后背疼痛。

中医里有吕细穴,出自《卫生宝鉴·卷二十》:“吕细膀胱经,一名太溪”,也就是《黄帝内经·灵枢·本输》中的太溪穴,位于“内踝之后,跟骨之上,陷中者也”,也就是在内踝和跟腱之间的凹陷处。“吕”即骨头,“细”即微小的间隙,“吕细”一词即是骨与骨之间的缝隙,是符合《黄帝内经》中的定位描述的。

(二)肉

《广雅·释器》:“膂,肉也。”《说文解字义证》中说:“(《说文》中的)‘脊骨也’者,《广韵》引《字林》同徐锴本,作‘脊肉也’。《韵会》引同本书‘脊背,呂也’。《字书》:‘呂,脊肉也,象脊呂之形’。”上文中说到的“背膂”一词,也已经带有了“肉”的含义,而不只是脊柱。马王堆汉墓帛书《养生方》中“除中益气”的药方有一条:“即取刑马膂(胪)肉十,善脯之”,“膂肉”即是背部的肉(也有说“胪肉”,即是腹部的肉)。

(三)比喻居中的地点

由于脊骨在人身体内部居中,所以“呂”字后来也被用来比喻居中的地点。如《华阳国志·卷一》有“孝子隗通爲母汲江膂水。天爲出平石至江中”一句,江膂水即是说江心水,也与“江中”对应,有人讹作“江裔水”,“裔”即水边,则正好和原意相反了。

(四)比喻重要的地位

由于脊骨是人身上重要的部位,“呂”也常常被用来比喻重要的地位。例如,“呂”常常与“心”连用,组成“心呂之臣”或“股肱心呂”等,两字都表示其重要性,常见于臣对君。《尚书·君牙》中有:“今命尔予翼,作股肱心膂。”然而《君牙》属于《周书》,“膂”这种字形在秦文中才出现,所以段玉裁认为其借鉴了《国语》中的“谓其能为禹股肱心膂”,是伪书。《晋书·列传第六九》中也有“引为长史,委以心膂之任”之句,这样的例子还有很多。《汉书·列传第六》中说:“臣幸得托肺附,诚见阴阳不调,不敢不通所闻。”颜师古注释说:“旧解云,肺附谓肝肺相附著,犹言心膂也。”所以“股肱”“肺腑”“心膂”作为人体内的器官和组成部分,都可以被用来比喻人的重要性。

(五)体力,力气

“膂”常与“力”搭配使用,表示体力或力气。《广雅·释志二》:“膂,力也。”《庄子集释·卷二上》:“吾生也有涯,而知也無涯。”郭象注:“夫举重携轻而神气自若,此力之所限也。而尚名好胜者,虽复绝膂,犹未足以慊其愿,此知之无涯也。”这里“膂”与前文“力”是一个意思。《方言·第六》中有“膂,力也,宋鲁曰膂。膂,田力也。”从这里也可以看出“膂”与“力”相对应,表示体力。《后汉书·列传第六二》:“卓膂力过人,双带两鞬,左右驰射,为羌胡所畏。”《汉书·帝纪》:“《书》不云乎?‘服田力啬,乃亦有秋。’”应劭曰:“农夫服田,厉其膂力,乃有秋收也。”也都表示力气。《论衡校释·卷第三》中有注释:“《河图》曰:‘怪目勇敢,通瞳大膂,力楚之邦’(《御览·八七》)。”这里的“大膂”与后文对应,应是指项羽有大力气。《说文解字注》中也提到:“《秦誓》‘膂力既愆’,《小雅》‘膂力方刚’,古注皆训为‘众力’。”

(六)担

作为承重的脊骨,“膂”在方言中有时也表“担负”义。《方言·第七》:“攍、膂、贺、■,儋也(今江东呼担两头有物为■,音邓)。燕之外郊、越之垂瓯、吴之外鄙谓之膂。”郭璞注:“擔者用膂力,因名云。”这一义项仅在《方言》一书中有体现。

(七)金属名

一些学者认为“吕”在甲骨文、金文时期是某种金属的专有名称。唐兰云:“吕是金文常见镈吕,吕是金属专名。”(《西周铜器断代中的“康宫”问题》,44页)燕耘云:“在帝乙、帝辛时代的王室卜辞有这样一条:‘王其铸黄吕,奠血,叀今日乙未利’(《金》五一一》)。”这种观点认为“黄吕”即是铜块。安徽固镇县出土的一枚蚁鼻钱上也有“吕”字样,说明“吕”字可代表金属,或作金属专名之义,因此楚人将其铸于蚁鼻钱上作为货币名称,以金属专名的含义表示钱文,表示铸有该铭文的蚁鼻钱是真材实料的铜的意思。

(八)钟名

“吕”也表示钟名。《史记·列传第二》:“大吕陈于元英,故鼎反乎磨室。”《索隐》曰:“大吕,齐钟名。”《晏子·谏篇》:“景公泰吕成。”《史记·平原君传》:“使赵重于九鼎大吕。”《正义》解释说:“大吕,周庙大钟。”“大吕”和“九鼎”一样,是国之宝器。《春秋左氏传·定公》:“分康叔以大路,少帛,綪茷,旃旌,大吕。”杜预注:“大吕,钟名。”《清史稿卷九五·志第七〇·乐二》还提到了大吕钟的尺寸:“古尺径三分三厘八毫五丝一忽,长八寸四分二厘七毫二百四十三分毫之二百三十九……”

(九)阴律

“吕”还表示我国古代音乐十二律中的阴律,分为六种,总称六吕。成奇数的六个管称“律”,成偶数的六个管称“吕”,总称“六吕”“六律”,简称“律吕”。《汉书·律历志上》:“律有十二,阳六为律,阴六为吕……吕以旅阳宣气,一曰林钟,二曰南吕,三曰应钟,四曰大吕,五曰夹钟,六曰中吕。”西周通过演奏六种吕来祭祀不同的神明,《周礼·春官宗伯》:“乃奏黄钟,歌大吕,舞云门,以祀天神;乃奏大蔟,歌应钟,舞咸池,以祭地示。”后来由此出现了“黄钟大吕”这一成语,用来形容庄严、正大、和谐的音乐,如《列子卷第七·杨朱篇》:“黄钟大吕不可从烦奏之舞。何则?其音疏也。”即是说黄钟大吕这种庄重的音乐不宜搭配过于纷繁复杂的舞步。《续资治通鉴·卷第一百二十六》:“但官职如读书,速则易终而无味,须如黄钟、大吕乃可。”则是以其舒缓庄严比喻做官和读书的过程不宜从速。

夏历还以十二律名与十二个月对应,大吕对应十二月。《礼记·月令》:“季冬之月,日在婺女……律中大吕。”《后汉书卷六·帝纪第六》:“随月律,谓《月令》:‘……十一月律中黄钟,十二月律中大吕。’”《晋书卷一八·志第八·律历下》:“欲使当今国之典礼,凡百制度,皆韬合往古……以大吕之月为岁首,以建子之月为历初。”《国语卷第三》:“元间大呂,助宣物也。”韦昭注:“十二月,大呂……大呂助阳宣散物也。”《清史稿卷一〇一·志第七六》:“大吕之钟,十二月用之。”

也有将十二律与十二时辰对应的,大吕对应丑时。《前汉孝武皇帝纪卷第十四》:“亥曰应钟。丑曰大吕。”《艺文类聚·卷第五》:“晋裴秀《大蜡诗》曰‘日躔星纪,大吕司晨。’”《周易参同契》:“丑子大吕,结正低昂。”《帝王世纪》:“于律为大吕,斗建在丑。”

上文提到的“吕细穴”还有一种常见的解释,即是说由于“吕”是阴律,在这里指穴内的物质是“纯阴之液”,“细”即细小缓慢,“吕细”就是描述穴位内部流淌着细小缓慢的水液,但这种说法无从考证,且与此穴另一个名称“太溪”的释义“宽大而浅的水流”对应不上。

(十)客舍

“呂”有时通“旅”,表示客舍。《睡虎地秦墓竹简·为吏之道》:“自今以來,叚門逆呂,赘婿後父,勿令为户,勿鼠田宇。”“逆呂”等同于“逆旅”。

(十一)长

“呂”在地方方言中表示“长”这一义项。《方言》第六:“矤,呂,长也,东齐曰矤,宋鲁曰呂。”《庄子集释卷八》有“一命而吕钜”,郭嵩焘云:“《方言》:‘吕,长也。’《说文》:‘钜,大刚也。’亦通作巨,大也。吕钜,谓自高大,盖矜张之意。”

(十二)古国名

《说文》:“昔太嶽为禹心呂之臣,故封呂侯。”前文说到《国语》中记载禹“祚四嶽国,命以侯伯,赐姓曰姜,氏曰有呂”。呂国故地在今河南省南阳市西部,周时赐姓姜,春秋初年被楚国所灭。

(十三)地名

“呂”也常被用作地名,如春秋时期宋国国邑呂县,在今江苏省铜山县东南。再如春秋晋国国邑呂州,在今山西省霍州市西南。《国语·郑语》:“当成周者, 南有荆蛮、申、呂、应、邓、陈、蔡、隨、唐。”《康熙字典》:“《后汉·郡国志》:‘汝南郡新蔡有大呂亭。’注:‘故呂侯国。’”

(十四)姓

《通志·氏族略二》:“呂氏,姜姓,侯爵,炎帝之後也。虞夏之际,受封为诸侯。又晋有呂氏,出于魏氏。又后魏有比邱氏,改为呂氏。”“呂”在我国古今都是大姓。《钦定四库全书·尚书注疏》中多次出现“吕祖谦”“吕氏”“吕望”等吕作为姓氏的用法。

由以上梳理分析可以看到,在表示“脊骨”及相关的义项时,“呂”和“膂”两个字形都可使用,后期用后者的情况较多。在表示“金属”及地名相关的义项时,基本只使用“呂”和“吕”而不用“膂”。

三、余论

通过前文,我们以许慎的《说文解字》及相关注解对“呂”字的起源的观点为中心,对其字形演变和字义演变进行了梳理归纳。然而,关于“呂”的本义的说法有很多,《古文字诂林》罗列了多家说法,徐仲舒的《甲骨文字典》也列出了一些观点,除了以许慎为代表的“脊骨”派外,获得最多支持的是“金属”派,即认为“呂”造字时的意义为“铸器所用之金块,金粒”,理由也有很多。首先,前文也提到,甲骨文卜辞中不止一次出现过“铸黄吕”,可知其与金属有关。其次,金文时期曾把该字写作 ,中间填实而未有系联,字形接近金属块,且金文中的“金”字早期都从 。再次,春秋时期余贎乘儿钟有“鋁”字作 ,似乎也表明“呂”与金属相关。最后,“呂”这个字形在分化出“膂”后很少再表示“脊骨”相关的含义,而多表示“阴律、国名、地名、姓氏”等。

然而,这种观点也很难解释为什么在“膂”出现前,“呂”字常常和“股肱”“肺腑”等其他体内器官连用表示重要地位,也时常组词“呂力”来表示体力、力气,更不用说方言中还用其表示“肉”或“担负”义,和“金属”这一义项似乎毫无关系。早期“呂”要负担的职能过多,一些义项之间的关联性也不大,而“膂”的字形出现后,帮助承担了“脊骨”这一类词义,使得“呂”渐渐不再表示这一义项,这是很普遍发生的词义演变现象。《古文字诂林》中也说:“膂为呂之音同来纽转注字,然俗字故从肉也。”所以“呂”即是“膂”,这种字形转变、词义转移是语言发展的结果。在现代汉语中,有许多字词也在经由时代的变化而不断地演变,通过对这些演变的关注和梳理,我们也可以窥见社会发展与人们生活的图景。

参考文献:

[1]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[2]段玉裁.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社, 1981.

[3]桂馥.说文解字义证[M].北京:中华书局,1987.

[4]季旭升.说文新证[M].福州:福建人民出版社,2010.

[5]康殷.说文部首诠释[M].北京:国际文化出版公司, 1992.

[6]唐兰.西周铜器断代中的“康宫”问题[J].考古学报,1962,(01):15-48.

[7]郭庆藩.庄子集释[M].北京:中华书局,2012.

[8]李圃.古文字诂林[M].上海:上海教育出版社,2004.

[9]徐中舒.甲骨文字典[M].成都:四川辞书出版社, 2014.

[10]邱建明.新发现的“吕”字蚁鼻钱初探[J].中国钱币,2023,(01):8-10.

[11]王伟.《说文解字》吕部字和吕族字研究[J].广西教育学院学报,2015,(05):88-90+144.

[12]谢丹.“归”字字形演变及字义演变[J].汉字文化,2023,(03):105-107.

[13]陈犇璐,张全爱,张奇文.“吕细”穴位考[J].浙江中医杂志,2023,58(6):397-398.

作者简介:

贾小凡,女,河南民权人,天水师范学院文学与文化传播学院硕士研究生,研究方向:汉语言文字学。