《说文解字》日部字现代使用情况研究

2024-11-21张伟伟

【摘要】《说文解字》是我国第一部系统探讨汉字的形、音、义的字书,随着时间的推进,《说文解字》中所收字的使用情况也随之发生变化。将《说文解字》同《通用规范汉字表》和《现代汉语词典》中的日部字进行对比分析,有利于了解《说文解字》所收日部字的现代使用情况,从而进一步窥探《说文解字》中其他部类收字的流传和使用情况。

【关键词】日部字;增减;常用字;本义

【中图分类号】H122 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)41-0125-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.41.033

许慎的《说文解字》(以下简称《说文》)是我国语言文学史上第一部较为系统完备的字典,在后世分析字形、探究字源、考释字义和辨识字音等方面都发挥了巨大作用,自问世以来就一直指导着汉语文字学的研究。正是因为其在语言文字研究方面的重要地位和巨大的学术价值,古今学者对《说文》的研究也不断深入,逐渐形成一门专门的学问即“说文学”。直至今天,对《说文》的继续研究仍有重大价值和深远前景。

相较于其他天象类名词如月部在《说文》中的收字情况,《说文·日部》共收录正篆70字,重文6字(不含新附字),“日”在古代人们的生活中的重要地位可见一斑。从所收字数上来看,日部字在《说文》中比重较大;从社会文化角度来看,日部字集中反映了古人对太阳及和太阳相关的如时间、天气、天文历法等表达的认识。因此日部字的研究不仅对《说文》系统具有重要意义,也对研究古人的思想观念和社会生活状况具有借鉴作用。

许慎在前人基础上重新修订“六书”的名目为象形、指事、会意、形声、转注、假借并逐一下定义,在编撰《说文》时从“据义构形”的特点出发,以“六书”为基本原则,通过对字形的分析来解说字的本义。《说文·日部》中的70个正篆按字形分类可分为象形、会意、形声三类。其中象形字只有“日”字,占《说文·日部》收字总数的1%;会意字包括早、晋、 、昏、㫐、昌、㬎、㬥、昔、昆、普这11字,占《说文·日部》总数的16%;其余58字为形声字,占《说文·日部》总数的83%。此外,《说文·日部》明确标注了重文6字,包括2个籀文,3个古文和1个或体。

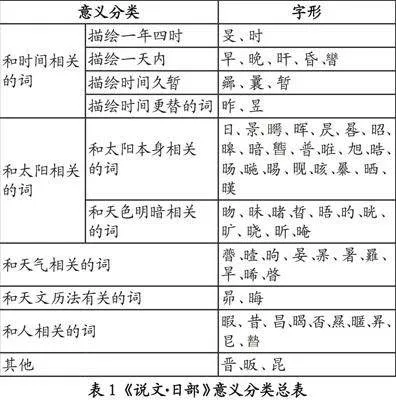

《说文·日部》按意义分类可分为和时间相关的词、和太阳相关的词、和天气相关的词、和天文历法相关的词、和人相关的词、其他六大类。具体可列表如下:

《说文》较全面地记载了早期汉字的面貌,而《通用规范汉字表》(以下简称《字表》)①权威地记录了现代社会词汇的使用情况。将《说文·日部》和《字表》中的常用字进行对比,可以了解日部字的现代使用情况。结合《字表》可以发现,日部字常用字有133个,包括一级常用字55个,二级常用字39个和三级常用字39个,具体可列表如下:

据统计,在《字表》中,相对《说文》减少的字有23个,约占《说文·日部》的33%;相对《说文》增加的字有86个;《说文》中传承下来的常用字共47个,约占《说文·日部》收字总数的67%,所占比例较大。

一、《字表》相对《说文》减少的字

《字表》相对于《说文》减少的字共23个,分别是㬫、暆、曫、 、㬮、 、暏、旳、晧、暤、 、暀、㬥、暱、晵、㫐、㫱、㫘、晹、曀、暍、晻、曏,主要可分为两种情况。

第一种是现在已经消亡的字。仅见于《说文》,现已不被《现代汉语词典》(以下简称《词典》)收录的字有18个,约占《说文·日部》的26%。在这18个字中,有些字是因为字形太过复杂,随着时间发展,原字形湮没在历史长河中,如㬫、暆、曫、 、㬮、 ;有些字是在发展过程中被它的异体字代替,如“暏”被异体“曙”取代,“旳”被俗字“的”取代,“晧”被俗字“皓”取代,“暤”被俗字“皞”取代,“ ”增加构件后变为“曄”,后被其简体“晔”取代,“暀”字被俗字“旺”取代,“㬥”字经字形演变后讹变为“暴”,“暱”被或体“昵”取代;有的是因为表相同意义的字太多或本身就很生僻而被淘汰,如晵、㫐、㫱、㫘。

第二种是未消亡但是并不常用的字,即收录在《词典》但不是见于《字表》中的常用字。存在于《说文》,现在还见于《词典》,但是已经不常用的字有5个,约占《说文·日部》的7%。其中,除了晹、曀、暍三字是因为意义生僻导致不常用之外,“晻”职能被“暗”兼并,“曏”职能被“向”兼并。

二、《字表》相对《说文》增加的字

《字表》中多出来的日部字共86个,分别是旦、旬、旨、易、是、晶、者、匙、量、炅、沓、杳、杲、耆、题、韪、昵、星、明、晁、暿、昙、旺、旿、晣、暝、暖、晨、暮、曝、晕、晴、晔、晰、暴、旧、昝、昊、春、智、显、昡、晊、晡、暧、暝、暾、曛、曜、昶、昈、昉、晙、映、昳、昂、昇、昀、暌、曦、旮、旯、旴、旵、昺、晅、晌、晗、㫰、晫、晪、晾、晱、暕、㬊、暅、暶、曌、㬚、曚、㬤、曈、昽、晟、暄、 。其中有些字是《说文》中有相关记录的,有些字是《说文》中未收录但存在于同时期其他文献中的,还有一些字是汉代以后才出现的。故可分为三种情况讨论。

(一)《说文》中有相关记录的

在《说文》中有记录的字共41个,这些字可大致分为五类。

1.收在《说文》其他部并使用至今

这类字共有16个,分别是旦、旬、旨、易、是、晶、者、匙、量、炅、沓、杳、杲、耆、题、韪。其中旦、旬、旨、易、是、晶六字另立一部,是部首字;其他字中,“者”在 部,“匙”在匕部,“量”在重部,“炅”在火部,“沓”在曰部,“杳”“杲”在日部,“耆”在老部,“题”在页部,“韪”在是部。

2.本属《说文》重文,后取代正篆

这类字共有11个,可细分为两类。

第一类是《说文》收录的重文,有昵、星、明三字。《说文》有“昵,暱或从尼”[1]135,“曐,古文星”[1]137,“明,古文朙,从日”[1]138。由此可见,“昵”是“暱”的或体字,“星”“明”分别是“曐”“朙”的古文。

第二类是《说文》未收录重文,但后世有说法认为是某字的重文,这类字包括晁、暿、昙、旺、旿、暝、暖、晣八字。其中,晁、昙、旺为俗体字,暿、暝、暖、旿为或体。《说文》中收录有“鼂”字,徐铉认为其“今俗作晁”[2]287;《说文》中收录有“暀”字,邵瑛认为其“俗别做旺”[2]1629;《说文》中收录有“黕”字,钮树玉认为“昙为黕之俗字,音义并合”[2]1647。此外,《集韵》收录了熹、晤、冥、煗的或体暿、旿、暝、暖;《集韵·之韵》有“熹,或作暿”[3]118,《集韵·青韵》有“冥,或从日”[3]514,《集韵·缓韵》有“煗,或作煖、暖”[3]774,《集韵·莫韵》有“晤,或从午”[3]1034。此外,还有一种特殊情况,《说文·日部》有“晢”字,许慎训为“昭晣明也,从日折声。《礼》曰:‘晣明行事’”[1]134。许慎未将“晣”字单列,而是以“晣”释“晢”。《广韵·薛韵》:“晣,同晢。”又《祭韵》:“晢,亦作晣。”[2]1619可见“晣”“晢”实为一字。

3.《说文》某一正篆后起字

这类字共有5个,分别是晨、暮、曝、晕、晴。

晨:《说文》中收录有“䢅”字。李守奎认为:“《说文》卷七别有晨字,是表‘星辰’义的‘晨’,正篆作‘曟’。但从古文字材料来看,‘晨’当是‘䢅’的后起异体字,后来‘晨’行而‘䢅’废。”[4]207

暮:《说文》中收录有“莫”字,“暮”是“莫”的后起字。“莫”字本义为日暮,但因其先秦时期就被假借表示无定代词“没有谁,没有什么”和副词“不,无,没有”,人们为了表意更为明确,就造出“暮”字表示“莫”的本义“日暮”。

曝:《说文》中收录有“曓”字,此字在汉代字形讹变为“暴”字。王志平认为“曝”是“暴晒”的“暴”的本字。后因“暴”字承担职能过多,分化出“曝”字表示“暴”本义[4]606。

晕:《说文》中收录有“晖”字。王志平认为“晕”与“晖”同从“军”声,本为一字,后来才成为分化字[4]609。

晴:《说文》中收录有“夝”字,徐锴认为“此即今日作晴字”[5]138,段玉裁认为古“夝”“暒”“精”皆今之“晴”[6]315。

4.《说文》某一正篆字形演变的结果

这类字共有9个,其中晔、晰、暴、旧、昝、昊六字是字形讹变的结果,春、智二字是字形演变时发生了隶变,显则是简化字。

晔:《说文》中收录有“ ”字,王志平认为,随着字形演变,“ ”字后增加构件“艸”,演化为“曄”字,后“曄”字简化为“晔”[4]603。

晰:《说文》中收录有“皙”字。《正字通·日部》:“皙,《正韵·七陌》‘晳’,注:白色,从白,从析。”“曾㸃,字皙,下本从白,《语》《孟》《史记》讹从日,今不敢改,故收入以便押用。”[2]1627段玉裁认为:“皙,今字皆省作晳,非也。”[6]363由此可知,“晳”本是“皙”的讹误,后“晳”字被异构字“晰”取代。

暴:《说文》中收录有“曓”字,在汉代时字形讹变为“暴”字。

旧:《说文》中收录有“舊”字。张标认为此字始见于三国魏高贞碑与北魏元谭墓志,乃构件“臼”的讹变,现代整理汉字时取以为简化正体[4]314。

昝:《说文》中收录有“朁”字。徐铉认为“今俗有昝字,盖朁之讹”[1]95,故“昝”是“朁”讹变的结果。

昊:《说文》中收录有“昦”字。邵瑛认为“《九经字样》以为隶省,其实乃俗儒不识夰字,笔法相近,变为天也”[2]1595。

春:《说文》中收录有“萅”字,白于蓝认为此字汉代时隶变为“春”[2]61。

智:《说文》中收录有“”字,张标认为此字隶变后为“智”[2]291。

显:《说文》中收录有“顯”字,简化后为“显”。

(二)《说文》未收录但其他文献有的

笔者查询CCL数据库后发现,《说文》中没有收录,但在汉代甚至之前的其他文献中存在的字共19字,分别是:昡、晊、晡、暧、暝、暾、曛、曜、昶、昈、昉、晙、映、昳、昂、昇、昀、暌、曦。接下来举一些这些字在文献中存在的实证:

昡:世幽昧以昡曜兮,孰云察余之善恶。(战国《屈原赋》)

晊:昄、晊、将、业、席,大也。(战国《尔雅》)

晡:晡夕之后,精神怳惚。(战国《宋玉、景差赋》)

暧:时暧暧其将罢兮,遂闷叹而无名。(东汉《全汉文》)

暝:徊肠伤气,颠倒失据,闇然而暝,忽不知处。(战国《宋玉、景差赋》)

暾:暾将出兮东方,照吾槛兮扶桑。(战国《屈原赋》)

曛:卧于池台上,曛然自若。(东汉《新论》)

曜:羔裘如膏,日出有曜。岂不尔思?中心是悼。(先秦《诗经》)

昶:有荀昶者,撰集孝经诸说,始以郑氏为宗。(战国《孝经》)

昈:效,昈,文也。(西汉《方言校笺》)

昉:始灭昉于此乎?(战国《公羊传》)

晙:朝、旦、夙、晨、晙,早也。(战国《尔雅》)

映:以书映光而读之。(西汉《西京杂记》)

昳:邹忌脩八尺有余,身体昳丽。(西汉《战国策》)

昂:服偃蹇以低昂兮,骖连蜷以骄骜。(战国《屈原赋》)

昇:古之圣帝,将立世子,则帝自朝服,昇自阼阶上。(西汉《新书》)

昀:若昀登据三事,德被四海,虎岂可抱负相随,乃至鬼方绝域之地乎!(东汉《风俗通议》)

暌:筮之,遇大有之暌,曰:“吉。”(西汉《新序》)

曦:尧候四时之中,命曦和察四星以占时气。(东汉《论衡》)

(三)汉代之后才出现的字

笔者利用CCL数据库检索,有些字在汉代包括汉代之前的主要文献中都没有记录,而是存在于汉代之后的文献中,这类字有26个,分别是:旮、旯、旴、旵、昺、晅、晌、晗、㫰、晫、晪、晾、晱、暕、㬊、暅、暶、曌、㬚、曚、㬤、曈、昽、晟、暄、 。

综上,可以发现,相对于《说文》来说,常用字新增了86字,其中《说文》中收录的字有41个,未被《说文》收录但是在汉代甚至更早的文献中有记录的字有19个,汉代之后才出现的字共有26个。

三、传承下来的常用字

对《说文》和《字表》日部字比较可以发现,两部书同时收录的汉字共47字。在这47个传承字中,笔者把这些字在《说文》中的本义和《词典》中的常用义进行对比,发现其中本义保留至今的字共27个,分别是日、旻、时、早、昒、晢、晋、旸、昫、 、晖、旰、晷、昃、晚、昏、暗、晦、旱、昴、曩、暇、暂、昪、暑、晞、昕,在此不做过多讨论;本义已经消亡的字共20个,分别是昧、昭、晤、晃、旷、旭、晏、景、曩、昨、昌、昄、昱、㬎、暵、昔、昆、晐、普、晓。其意义演变情况可具体分析如下:

昧:《说文·日部》:“爽,旦明也,从日未声。一曰闇也。”[1]134“昧”字本义表示天将亮而未亮的状态,后引申出糊涂、隐藏、昏暗义,而《词典》中第四个义项“冒犯、冒昧”是假借义,如左思《吴都赋》“相与昧潜险”中的“昧”即假借为“冒”。现本义消亡,仅保留引申义和假借义。

昭:《说文·日部》:“日明也,从日召声。”[1]134“昭”字本义表示太阳明亮的样子,后引申为显著、表明义。现本义消亡,仅保留引申义。

晤:《说文·日部》:“明也,从日吾声。《诗》曰:‘晤辟有摽。’”[1]134“晤”字本义为光明,现本义已经消亡,唯一义项“见面”是从它的通假字“迕”字假借来的。

晃②:《说文·日部》:“明也,从日光声。”[1]134“晃”字本义为光明,后引申为耀眼义。现本义消亡,仅保留引申义。

旷:《说文·日部》:“明也,从日广声。”[1]134“旷”字本义为光明,后引申为空而宽阔、心境开阔和耽误、荒废义。现本义消亡,仅保留引申义。

旭:《说文·日部》:“日旦出貌,从日九声,若勖,一曰明也。”[1]134“旭”字本义为日出之貌,由此引申出初升的阳光之义。现本义消亡,仅保留引申义。

晏:《说文·日部》:“天清也,从日安声。”[1]134“晏”字本义为天气晴朗,现在表示迟、晚义的“晏”实际上是“旰”的假借字。现本义消亡,仅保留假借义。

景:《说文·日部》:“光也,从日京声。”[1]134“景”字本义为日光,后引申出风景和情形义。现本义消亡,仅保留引申义。

曩:《说文·日部》:“曏也,从日襄声。”[1]135“曩”字本义为不久,后引申为泛指以前。现本义消亡,仅保留引申义。

昨:《说文·日部》:“累日也,从日乍声。”[1]135“昨”字本义为往日,现词义缩小为狭义的昨天。

昌:《说文·日部》:“美言也,从日从曰,一曰日光也。《诗》曰:‘东方昌矣。’”[1]135“昌”字本义为美言,引申为正当、美好义。“一曰日光也”之说是“昌”的假借用法,由此引申出“昌盛”义。现本义消亡,仅保留引申义和假借义。

昄:《说文·日部》:“大也,从日反声。”[1]135“昄”字本义为大,现仅用于地名江西“昄大”,本义已消亡。

昱:《说文·日部》:“明日也,从日立声。”[1]135“昱”字本义为明日,后引申为日光和照耀义。现本义消亡,仅保留引申义。

㬎:《说文·日部》:“众微杪也,从日中视丝。古文以往显字,或曰众口貌,读若唫唫。或以为茧,茧者,絮中往往有小茧也。”[1]135“㬎”字本义为从日中视丝,后引申为明显义。现本义消亡,仅保留引申义。

昔:《说文·日部》:“干肉也,从残肉,日以晞之,与俎同意。”[1]135“昔”字本义为干肉,现在当从前义讲的“昔”实际上是假借字。现本义消亡,仅保留假借义。

昆:《说文·日部》:“同也,从日从比。”[1]136“昆”字本义为同,后引申出合并、全部、后裔之义,现在“昆弟”之“昆”实为“晜”的假借。现本义消亡,仅保留引申义和假借义。

晐:《说文·日部》:“兼晐也,从日亥声。”[1]136“晐”字本义为日光全面覆盖,后引申出兼备、完备义。现本义消亡,仅保留引申义。

普:《说文·日部》:“日无色也,从日从並。”[1]136“普”字本义为日无色,后假借“溥”表示普遍、普通义。现本义消亡,仅保留假借义。

晓:《说文·日部》:“明也,从日尧声。”[1]136“晓”字本义为明亮,后引申为表示天刚亮的时候、知道和使人知道义。现本义消亡,仅保留引申义。

四、结语

显而易见,随着时间的推进,《说文·日部》的使用情况也随之发生变化。有些字由于字形复杂或意义生僻等原因导致不再常用甚至湮没在历史长河中,也有些字为了更好地适应生产力发展和社会进步被新造出来。不过《说文·日部》中更多的字被传承下来,在这些传承字中,多数字的本义被保存下来,少部分字本义消亡,仅保留引申义或假借义。总体上来说,通过《说文·日部》的现代使用情况,我们可以窥探到《说文》整体的收字情况和在现代汉语中的使用频率,进而对《说文》有更进一步的认识和了解。

注释:

①详见国务院:《国务院关于公布〈通用规范汉字表〉的通知》,https://www.gov.cn/gongbao/content/2013/content_ 2481095.htm,2013年6月5日。

②《说文·日部》中此字为“晄”,“晃”和“晄”实为一字。

参考文献:

[1](汉)许慎撰,(宋)徐铉校订.说文解字[M].北京:中华书局,2013.

[2]汉语大字典编辑委员会.汉语大字典[M].成都:四川辞书出版社,武汉:崇文书局,2010.

[3]赵振铎校.集韵校本[M].上海:上海辞书出版社, 2012.

[4]李学勤.字源[M].天津:天津古籍出版社,2013.

[5](南唐)徐锴.说文解字系传[M].北京:中华书局, 1987.

[6](汉)许慎撰,(清)段玉裁注.说文解字注[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[7]蒲钰萍.《说文解字》与《现代汉语词典》日部字对比研究[J].汉字文化,2018,(21).

作者简介:

张伟伟,女,汉族,河南南阳人,郑州大学硕士研究生,研究方向:汉语史。