墨家 “ 侔 ” 式推理的有效性分析

2024-11-21李志芳

【摘要】“侔”是墨家辩学的一个重要概念,它是中国古代特有的,从语义角度进行分析的一种推理,包括是而然、是而不然、不是而然、一周而一不周、一是而一非五种推理形式。但在五种推理形式中,仅有“是而然”是有效的。这些推理形式大多是为了在政治上论证自家思想,反驳别家论点,所以不具有普及性,无法推广使用。

【关键词】《墨经》;“侔”式推理;有效性;附加词

【中图分类号】B224 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)41-0082-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.41.022

春秋战国时期,是政治经济极不统一的大动荡时期,但同时也是思想文化极度碰撞的大繁荣时期。在这一时期诞生了诸多学派、学者,如儒家、墨家、法家、道家,孔子、老子、墨子、韩非子等。他们在乱世中兴起,徒步到各国讲学,宣传自家思想,明辨是非黑白。是谓:播其声,扬其道,释其理。

墨家是先秦时期的代表学派之一。在那个思想林立、百家争鸣的时代,墨家也是极负盛名,与当时的儒家被并称为“儒墨显学”。其代表人物墨子,作为这一时期的一位杰出的论辩学者,为宣扬墨家学派“兼爱”“非攻”的思想,积极与各家进行论辩。同时墨子在为其弟子开授课程时,也将“谈辩”列为专门的一科,进行讲学。因此,墨子可以说是中国历史上首位把逻辑作为一门课程去讲授的思想家。

一、墨辩逻辑

墨家辩学是中国历史上首个较为全面的逻辑体系。由于它是依附于辩或辩论(论证)而形成发展的,因此也被叫为墨辩逻辑。墨辩逻辑的产生并不是对逻辑本身以及自然追问的结果,而是作为了政治主张辩护的工具出现且通过实战逐步完善的。所以墨家的论述著作难以从逻辑的角度成一体系,缺少形式逻辑的严密性。墨辩逻辑更多的是应用逻辑,即就事论事,它是在运用自然语言说理的过程中逐渐显现的,所以其证明难免会存在逻辑上的自相矛盾。墨家的逻辑思想和逻辑体系主要反映在《墨经》一书中。赵纪彬先生在《中国哲学思想》一书中指出:“《墨经》作者的逻辑思想,从‘摹略万物之然’出发,和认识论有密切的联系。”

《墨经》是由墨家学派编纂而成,是中国古代逻辑思想的巅峰之作,包括《经上》《经下》《经说上》《经说下》《大取》《小取》六篇。《墨经》六篇总结了诸子百家争鸣辩论和朴素科学认识的形式、规律以及方法,它构成了中国的逻辑学体系。其中最后一篇《小取》是理解《墨经》其余几篇逻辑思想的入门之作,也是墨家逻辑学的简明纲要。

逻辑学主要研究的是推理形式和推理规律,其中包括演绎推理、归纳推理、类比推理、辩证推理等等。在《墨经》中也存在很多经典的推理形式,例如譬喻类推、援例类推、归谬类推等,其中“侔”式推理也是《墨经》中的经典推理之一,又被称为比词类推。《小取》将其定义为:“侔者也,比辞而俱行也。”“比”:二人为从,反从而比。“辞”:以名举实,以辞抒意,以说出故。也就是说,从一个命题(辞)通过“侔”的方法得出另一命题,从而使得两辞相比而俱行。简单说就是在这一命题的基础上附加相同的词项得出另一命题的直接推理。比如“马是动物,所以白色的马是白色的动物”。但为了防止推理无效,《小取》还在此基础上给出了一条凌驾于所有规则之上的规则:“辞之侔也,有所至而正。”也就是说,“侔”式推理要在一定范围内进行推理,一旦超出了这个限度就会无效。

二、《墨经》之“侔”

《墨经》中关于“侔”的部分主要存在于《大取》《小取》两篇,包括五种类型:是而然、是而不然、不是而然、一周而一不周、一是而一非。为论证这五种推理类型的有效性,文中还给出了大量的同类案例予以佐证:

(一)“是而然”的推理:即表示前提肯定,结论也肯定的比词类推。具体推理是指,在肯定前提的主、谓项前,分别添入一个相同且可以表关系的词项,进而得出一个肯定的论断。表达式为:A=B,并且CA=CB(C为动词)。

从语法上看,“是而然”是主谓式的复合句,其形式为:……是……。一般我们从逻辑学角度判断一个复杂句时,首先要关注的就是连接词。在“是而然”这一表达式中“是”和“然”,它们分别针对上句和下句,或者可以说是前提句和结论句。但在前提和结论这两个句子之间是没有明显的关联词的,因此也无法判断两句之间是并列、转折还是递进的关系。但上下句之间也并不是毫无关系的,它们是由“而”联系在一起的。它们的关联性可以理解为:因为有前者,所以有后者;或者可以说是因为前者成立,所以后者才成立。它类似于普通逻辑中的前提与结论之间的有效推理关系。因此从这一点看,可以把“是而然”理解为推理的形式。

(二)“是而不然”的推理:即表示前提肯定,结论否定的比词类推。该推理与上一推理过程相同,结论相反。具体推理过程为,在肯定前提的主、谓项之前,分别加一个相同且表示关系的动词后,得出的结论却是否定的。出现这一现象是因为在前提分别加入相同的动词后,组成的新词项,改变了原有的意义。由此出现了“行而异,转而诡,远而失,流而离本”的问题。其表达式为:A=B,并且CA≠CB。

与“是而然”类似,“是而不然”的前后两句间也没有明显的连接词。那么,“是而不然”放入两个句子间是什么关系呢?有的学者认为“是而不然”两句之间的关系与“是而然”一样,属于推论关系,但更多学者认为它们不应被归类为推论关系。至于前后两句之间到底是什么关系,现在也没有具体的定论。

(三)“不是而然”的推理:即表示前提是否定,但结论是肯定的比词类推。具体推理是指,有一组词,去除一个成分后,该词与原词不成立,但在添加一个成分的情境下,再去除该成分却是成立的。可以形式化为:CA≠A,并且RCA=RA。例如,“读书”不能被理解为“书”,但“好读书”可以被简化理解为“好书”。

(四)“一周而一不周”的推理:该推理是一种说法表示周遍,一种说法不表示周遍的比词类推。该类推理剖析的是一个语言形式AB,有时A(动作或关系)遍及于B的各个分子,有时则不遍及于B的各个分子。其公式是: AB一语,有时A遍及B各分子,有时则否。

(五)“一是而一非”的推理:该推理是表示一种说法成立,一种说法不成立的比词类推。具体推理是说,存在两个谓词结构f(x)和g(x),如果用A代入变量x中时,两个谓词结构式等值。如果用B代入变量x中时,两个谓词结构式不等值。其表达式为:f(A)=g(A);f(B)≠g(B)。

三、“侔”的有效性推理

(一)“是而然”:《小取》一篇对该种形式的推理给出了如下案例:白马,马也;乘白马,乘马也。骊马,马也;乘骊马,乘马也。获,人也;爱获,爱人也。臧,人也;爱臧,爱人也;此乃是而然者也。

推理过程如下:

根据上述表格可以看出,每个命题的前半句是前提为“是”的性质命题,后半句是结论为“然”的性质命题,而后由前提推出结论“是而然”。前提的主谓项之间是种属关系(所有的A都是B,但有的B不是A)。例如,白马、骊马都属于马;获、臧都是人。经“侔”式推理填入附加的词项(乘、爱)后,主谓项之间原有的种属关系并未被破坏,进而得出了一个有效的论断。

该推论可以形式化为:P是Q;RP是RQ。例如:白马是马的种概念,增加动词“乘”并未更改二者的种属关系,因此乘白马就是乘马。获是人的种概念,所以爱获就是爱人。可将这一有效式总结如下:前提是肯定的,在肯定前提的主项P、谓项Q之前,各附加一动词词项R,推出的结果还是肯定的。当然必须特别关注的一点是:新加入的词项定要满足没有更改主、谓项之间的关系这一要求。如若改变了前后项之间的关系,那就会变成另一种推理。

(二)“是而不然”:《小取》一篇对“是而不然”这种形式的推理给出了以下案例:获之亲,人也;获事其亲,非事人也。车,木也;乘车,乘木也。船,木也;入船,非入木也……此乃是而不然者。

推理过程如下:

根据上述表格可以看出,“是而不然”的推理结果与“是而然”相反。在肯定前提下,填入附加词,得到的结论却是否定的。存在这一现象的原因是“是而不然”在前提的主、谓项填入附加词项后,其内涵发生了变动,违反了同一律。或者说结果中的主、谓项转变为了其他含义,更改了前提中主项、谓项原有的关系,所以不能继续从肯定的前提中得到肯定的结论。

该推理可以形式化为:P是Q;RP非RQ。但“是而不然”这一表达式是无效的。例如:“获之亲,人也”,可表示为:获的父母是人,或者可表示为获的父母是人的种概念。但在添入附加词项“事”后,得出新的论断“获事其亲,事人也”不再保持原有的种属关系。且这两句话的意思也出现了变动,“事亲”是指孝敬、侍奉双亲,但“事人”在古代有其固定含义,是指作为他人的奴仆,奉承、讨好他人。所以,“获事其亲”不能再进一步理解为“获事人”。下面的例子也是如此,“乘木”指的是乘坐一根未被雕琢过的木头,而“入木”则是指人死后被放入棺材,二者的含义都出现了偏差,因此该推理无效。

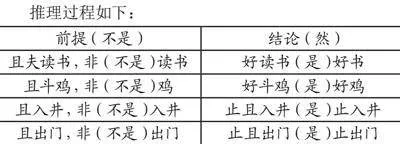

(三)“不是而然”:《小取》一篇对“不是而然”这种形式的推理给出了以下案例:“且夫读书,非读书也;好读书,好书也。且斗鸡,非鸡也;好斗鸡,好鸡也。且入井,非入井也;止且入井,止入井也。且出门,非出门也;止且出门,止出门也。”

推理过程如下:

上述推理是涉及模态词“且”的时态推理,表示即将发生但尚未发生。在这类推理形式中,前提首先是对主项进行肯定、对谓项进行否定,在附加了词项之后,其结论对主项和谓项都进行了肯定。上述例句可以形式化为:MRP非RP;NRP是NP。上述推理可理解为一种表“可能”的模态命题推理,即可以转变为真,但现下还不是真的虚真。“且读书”理解为将要读书,但现下还没开始读,“读书”属于还未实现的将来,因此仅能表达为“且读书,非读书也”;而“好读书”表示为已经爱上了读书,这已经成为一个既定事实,属于现实,因此可以说“好读书,好书也”(好读书是好书的众多方式中的一种)。后续案例也是同样道理,“且入井”是即将要跳入井中,该事件尚未成为事实,因此“且入井”,并非“入井也”;“止且入井”是指制止将要跳入井中,也就是说制止跳入井中这一事件变成现实,因此可以表示为“止且入井”,可以说是“止入井”。上述分析都是以《小取》中给出的案例为例,是从语词的具体意义出发,进行的推理。但若替换语词其中的一部分,结果还能如刚才所分析的那样吗?试将“读”替换为“焚”,从而得出“好焚书,好书也”。若按照上述解释,“好焚书”表示一个既定事实,已经喜欢上了焚书,那就可以对其进行简化,得出结论“好书”,但结论明显是荒谬的。

该推理形式目的和“是而不然”很相似,都是为了论证自己学派的学说,驳斥论敌言论。这一表达具有或然性,很容易通过驳斥,证明它在形式上不是有效的。其中一例“有命,非命也;非执有命,非命也。无难矣”。就是为了在政治上反驳儒家的宿命论。其中“非执命”一词是墨家对儒家天命论的反驳,而“非命”则是指没有了生命这种既定的事实,二者讨论的并非同一事物,因此不能相互替代。由此可见,该命题是墨家用偷换概念的形式来宣传自家“非命论”思想的。

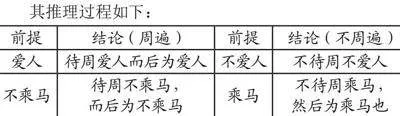

(四)“一周而一不周”:《小取》一篇对“一周而一不周”这种推理形式给出了以下案例:“爱人,待周爱人而后为爱人。不爱人,不待周不爱人;失周爱,因为不爱人矣。乘马,不待周乘马,然后为乘马也;有乘于马,因为乘马矣。逮至不乘马,待周不乘马,而后为不乘马。此一周而一不周者也。”

其推理过程如下:

这一“侔”式推理的表达较为特殊,难以通过形式语言将其简洁地表示出来。就墨家观点来看,“爱人”是说“爱”的外延须包含所有人。而“不爱人”的外延无须包含所有人;“乘马”的外延不必包含所有马,但“不乘马”的外延却要包含所有马且不乘。在张斌峰教授看来“一周一不周”这一理论,是用以“强调墨辩逻辑对‘侔’式推理的辩学法则或要求的。所以不能把它视作纯逻辑命题去强解”。这种观点有一定的道理,如果仅仅将“周”和“不周”解释为周延与不周延的话,那“乘马”以及“不乘马”两句的周延性就与如今的周延理论相吻合;但“爱人”和“不爱人”这两句就不符合周延性了。因此该类型的推理不能单纯地与西方的周延理论画上等号。

当然还有一部分学者认为“一周而一不周”所讨论的问题与周延性毫无关系,它是在提出一种在类推过程中极易出现的谬误。也就是说形式相同的命题若要成立,对其所添加条件的要求未必相同。这种类推是为论证墨家的“兼爱”思想的,墨家的“兼爱”要求爱的是所有人。有人因此就会举例反问,若“爱人”是指爱所有人,那于“爱人”形式结构相同的“乘马”是要乘所有马吗?这明显与社会的约定俗成不符。所以“爱人”不是“兼爱”。“一周一不周”就是对该例的反驳,若不加以分析就添加条件的话,“一周”未必能推出另“一周”,且很有可能得到“一不周”。

(五)“一是而一非”:《小取》一篇对“一是而一非”该种推理形式列出了以下案例:“居于国,则为居国;有一宅于国,而不为有国。桃之实,桃也;棘之实,非棘也。问人之病,问人也;恶人之病,非恶人也。人之鬼,非人也;兄之鬼,兄也。祭人之鬼,非祭人也;祭兄之鬼,乃祭兄也……此乃一是而一非者也。”

其推理过程如下:

在上述推理中,“居于国”是指主体居住于某个国家中,该主体具有“居国”的属性;但“有一宅于国”则是指主体在某国境内有一处宅院,该主体并不具有“有国”的属性。“桃之实(是)桃也”是指人们习惯性地将结在桃树上的果子叫作树的简称“桃”;“棘之实,非(不是)棘也”是指人们并没有将棘的果实简称为“棘”的习惯。其实,这一推理还涉及了语言的命名问题。命名的目的是识别,也就是说通过命名将名字与事物相联系,通过命名将一事物与其他事物相区别。古人用“桃”来命名某类树和其果实。不论最初是以树为特征来命名果实,还是以果实为特征来命名树,总之二者都以“桃”为名。且受语境影响,在具体使用时,二者不会发生混乱的情况。如“桃之实,桃也”,其中前一个“桃”是指桃树,后一个“桃”是指桃树上结的果子。“棘”虽为酸枣树的名称,但该名称并不是以其果实为特征的命名,而是以树上的刺作为特征进行命名的。因此,“棘”是酸枣树和其上的刺的名称,不能代指树上的果实。所以,关于植物的两句“一是而一非”,其推论是由命名和使用时的偶然性以及必然性导致的。

“问人之病(是)问人也”一句是指问询病人的病况,可以简化为“问人”(可理解为对病人病况的一种关注);“恶人之病,非(不是)恶人也”则侧重于病,所厌恶的是病不是身患该病的人,因此不能将其简化为“恶人”(厌恶身患该病的人)。该推论与第一句的情况相同,都是因句子深层结构发生了改变,从而导致的句意结果的改变。第一句的“居于国”中,“居”是谓语,“国”是宾语,作为介词的“于”在省略后并不影响句子的整体结构,因此省略后的句意没有发生改变。“有一宅于国”中,“有”是谓语,“宅”是宾语,而“于国”是修饰“宅”的后置定语。若将“一宅于”省略,那该句话的宾语就由原来的“宅”变为了“国”。宾语发生了改变,句子意思自然也会随之发生改变。同样的道理,“问人之病”其宾语是“人”,省略定语“之病”后句子的结构没有发生改变,句意自然也不会发生改变;“恶人之病”其宾语是“病”,省略定语“之病”后,该句“恶人”的宾语由“病”变为了“人”,句子结构发生了改变,句意自然也随之变动。

《先秦逻辑史》一书中指出“这种‘一是而一非’的推论在形式上已经不属于附性的‘侔’式推理,已经是一种直接变换了谓词(动词、名词或量词)的推论”。也就是说即使在这类推论中常项保持不变,结构也相类似,但是附加不同的变量后,还是会得出不同的结论。该形式可以表示为:RP 是 SP,RQ 非 SQ。“一是而一非”这一表达式侧重于日常语言的应用,其内容有真有假。所以从形式逻辑的角度看,该推理无效。

四、小结

通过对上述五种“侔”式推理的解析可看出,有效式仅有“是而然”一种。单从“侔”式推理中就可大致看出,墨辩逻辑是一种更偏向于现实的应用型逻辑,而这也与墨子“摩顶放踵,利天下为之”的思想一致。将其应用于现实,作为了“兴利除害”的工具。所以相较于其应用性来说,墨辩逻辑并不是特别注重对逻辑思维形式和结构的研究。当然这一特点也与当时春秋战国时期百家争鸣的时代背景有关,与我国当时的形式科学不发达也有一定的关系。墨辩逻辑重心在“用”,集中于“辩”,以事说理,以辩通理。通过辩论中的具体实例,阐发其逻辑思想。

在“侔”式推理还有要注意的一点是:限度,它的推理需要在限度范围内进行。就例如“是而然”与“是而不然”的推理:在加入附加词项后,要保持前提与结论的主谓项、其种属关系以及所表示的属性的同一。上述这些结论仅是根据前文所出现的案例进行的分析,并不保证绝对不变。在日常生活中,应用这类表达式也要注重与事实相结合,尽量避免出现误用、错用的情况。就如《墨经》所言:“不可不审也,不可常用也。故言多方,殊类,异故,则不可偏观也。”

参考文献:

[1]钱爽.再论《墨辩》之“侔”与“不是而不然” ——与周云之及谭戒甫先生商榷[J].中国文化研究,2020,(02).

[2]陈孟麟.墨辩逻辑学[M].济南:齐鲁书社,1983.

[3]周云之,刘培育.先秦逻辑史[M].北京:中国社会科学出版社,1984.

[4]张斌峰.近代墨辩复兴之路[M].太原:山西教育出 版社,1999.

[5]郑旭.浅谈《墨经》中的“侔”式[J].江苏科技大学学报(社会科学版),2010,10(02).

[6]潘旋.中西方古典逻辑推理差异性比较研究[D].东北师范大学,2014.

[7]姚曼.墨家谈辩说理的逻辑分析[D].浙江大学,2013.

[8]张家龙.论《墨经》中“侔”式推理的有效式[A]// “中国名辩学与方法论研讨会、道家与西方研讨会、冯友兰哲学思想研讨会”优秀论文精选[C].1998:40-44.

[9]王左立.墨家辩学与逻辑[J].逻辑研究专辑,2001, (00):50-53.

[10]杜国平,赵曼.《墨经·小取》侔式刍议[J].毕节学院学报,2013,31(01):45-49.

[11]程仲棠.“侔式推理”解构[J].暨南学报(哲学社会科学版),2003,(04):1-9.