爱的时候不必撒谎

2024-11-21宁雅菲

【摘要】马尔克斯逝世十周年之际,他曾增删五次并最终放弃出版的遗作《我们八月见》在他的后人、编辑、译者等多人的协作下得以问世。这是马尔克斯唯一一部以女性第一视角写就并对女性的性冲动进行直面描写的小说,作品篇幅短小却意蕴无穷。本文就弗洛伊德包含“无意识”理论和人格分析说的“冰山理论”对该小说展开分析研究。

【关键词】弗洛伊德;无意识;人格分析说;马尔克斯;文艺心理学

【中图分类号】I106 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)41-0007-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.41.002

一、弗洛伊德的“冰山理论”

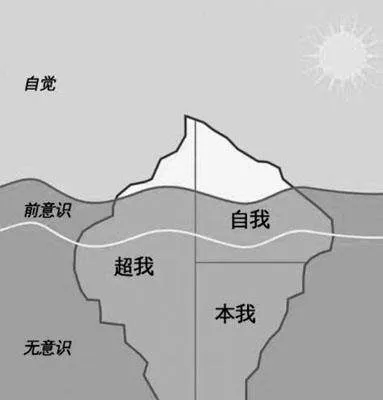

1895年,心理学家弗洛伊德与布罗伊尔合作发表《歇斯底里研究》,弗洛伊德的“冰山理论”通过这部作品首次亮相心理学领域研究舞台。弗洛伊德认为人类心智活动可以被比喻为一座浮在水面上的冰山,其中只有一小部分是显性意识,而更大部分则是被隐藏在海面之下的潜意识(又称无意识)。

弗洛伊德借助冰山模型,将心智分为意识(Conscious Mind)、前意识(Preconscious Mind)和无意识(Unconscious Mind)三个不同的层次。顾名思义,意识呈现于表层部分,是大部分人向他人展现出来的形象。无意识处于大脑的底层,暗中影响人的细微心理活动,甚至在精神结构中起到支配作用。前意识则处于中层,介于意识和无意识二者之间,起协调作用。冰山理论的核心观点是,人的行为和情感不仅受到意识层面的影响,还受到无意识和前意识层面的影响。弗洛伊德认为,解决心理问题和理解人的行为需要深入探索潜意识(无意识)的层面,以便揭示隐藏在冰山深处的冲突和欲望。

“冰山理论”同样适用于弗洛伊德的人格分析说。弗洛伊德以其精深的洞察力和独创的理论架构,向我们展现了人性的复杂多面性,犹如一座屹立在心灵深海中的冰山。他将人格比作一座冰山,细分为本我(id)、自我(ego)和超我(superego)三个部分,每一部分都有其独特的功能和地位。

在“本我”的层面,我们见到的是人性最原始、最深沉的部分,这里是本能的涌动,欲望的燃烧。它像是深海中的暗流,充满了力量,却又难以捉摸。本我遵循着“快乐原则”,它不惜一切代价地追求满足,不论是对食物的渴望,还是对性的冲动,都体现了它的力量。在冰山的隐喻中,本我便是那深藏在水下的巨大山体,其庞大和强大难以想象。

而在“自我”这一层,我们看到了人性的理智与审慎。自我是一个理性的调节者,它在本我和超我之间寻求平衡。它像是冰山露出水面的部分,是我们可以直观感知和理解的。自我遵循“现实原则”,它既要满足本我的需求,又要考虑到社会的规范和约束。自我在意识、前意识和潜意识之间游走,如同一艘在大海中航行的船只,时刻应对着风浪的挑战。

“超我”是人格的理想化和道德化的部分,遵循“道德原则”,追求道德的无瑕和社会的认可,约束本我的冲动,并引导自我的行为符合社会规范[1]。超我是我们内心的道德法官,它不断地评判我们的行为,提醒我们保持高尚的品质和道德水准。

弗洛伊德无意识观点的提出具有开创性意义,而生动形象的“冰山理论”不仅对精神分析和心理咨询领域产生了深远的影响,也对大众分析文学中的人物形象、探究作品中人物深层次的思想内涵与心理活动具有重要帮助。在此就马尔克斯的作品《我们八月见》展开论述分析。

二、《我们八月见》的潜意识(无意识)表现和梦境描写

弗洛伊德认为梦是通往潜意识的唯一途径,人唯有在睡梦中方能将理性防备卸下,那些被抑制的、潜伏在潜意识中的大量记忆和欲望才得以浮现[2]。在弗洛伊德本人的著作《梦的解析》里,他又进一步指出:“暴露的潜意识也仍然不会直白地展现自己,而是戴上扑朔迷离的面具,唯有建立在对梦者本人的极致了解上才有可能被人层层解读。”[3]

在《我们八月见》里,马尔克斯不仅进行了很多对女主角梦境的描写,全文更是笼罩在一种梦境般充斥着焦虑和宿命论的氛围之下。女主角每次前往小岛都在酷热难耐、暴雨连连的八月,要经历船只的颠簸并忍受晕船带来的恶心,更不用说整个小岛都笼罩在大雾之中——种种意象都与人类关于梦境的共同记忆相仿。与此同时,主角习惯每次都在岛上的酒吧听着迷乱的音乐喝下一杯杜松子酒,酒精易使人产生不真实的幻想。由此,我们不妨大胆做出假设:主角每年登岛的经历都近乎对梦境的具象化映射,兼具梦的碎片化特点。

《我们八月见》中,全文最大的冲突在于主角内心挣扎在保持家庭安定稳定和渴望寻求婚姻外的爱欲之间的矛盾。在文本中我们可以看出,“渴望出轨”并非主角一时兴起,这种想法早在主角结婚时就植根于她的“潜意识”层面。在女主第一视角阐述的文本中,可以看出主角有很强的“处女情结”:在小说开篇就有强调“她在毫无恋爱经验,还没取得文学艺术学位之前就以处子之身嫁给了他”[4]8。后文更是提到主角在订婚之后询问了丈夫相关的事情,“他自然全盘否认。他戏称自己还是处子。可他讲的太像真的,她相信了”。这里的内容虽然在说主角信任丈夫,可从叙述语言中的“自然全盘否认”“太像真的”等用词不难看出主角其实对此心存怀疑。在她们结婚时,“她曾对他说过,她不在意他和别的女人上床,但不能是同一个女人”。新婚时期理应是一对夫妻感情最为甜蜜和彼此信赖的时刻,但表现出全心全意爱并信任着丈夫的主角却担忧着未来丈夫会出轨。依照弗洛伊德的精神分析理论来看,这正是她的潜意识心理在作祟。我们知道,意识是呈现于表层的部分,它是人有目的的、自觉的心理活动且受道德约束。主角安娜·马格达莱纳·巴赫在感性上对于丈夫的爱情和个人道德约束使得她在意识层面上想要信任丈夫的忠贞;但是基于朋友的言论和她对于丈夫过去经历、为人性格的了解,在潜意识层面她始终对此怀疑。潜意识是人类精神活动中最深层、最原始的部分。它不能被人清楚把握,却暗中影响甚至规定着人们心理最细微的活动,并在人的精神结构中起支配作用。安娜虽然在结婚时并未察觉自己在潜意识层面的担忧,但是她在多年后的行为指向正说明了潜意识的巨大力量。

《我们八月见》如焦虑梦境般的故事开篇于一次安娜乘坐渡轮去岛上祭奠母亲的旅途。在酒吧里,她偶遇了一位风度翩翩的男士,在两人一同喝了一杯酒,畅聊过文学与艺术后,他们进入了同一间房间。安娜将这次体验视为一场愉悦的冒险并尽可能掌握着主导,但当她醒来后却发现对方在她的惊悚小说书页间夹了一张留给她的二十美元钞票——二十美元不过是家境优渥的安娜做一次头发付给理发师的小费。她认为对方这个行为近乎把她当作一名妓女,是对她人格的侮辱。更糟糕的是,安娜对那个男人一无所知,这意味着她无法找到他并对这份侮辱进行打击报复:安娜无力的噩梦就此开始。

全文中最直接的关于梦境的描写在故事的后半段:安娜在和友人吃饭时认为邻桌的一个男人有些眼熟(后文证实这正是蓄了胡须的那个给她留下二十美元的男人)。安娜因此感到心神不宁,在晚上她艰难入睡又被噩梦惊醒,在她的丈夫进行询问时,她胡乱编了个噩梦讲给他听。“那个梦就和新婚时期时常吓醒她的那些真实而可怕的噩梦一样。”[4]45弗洛伊德分析心理学认为,梦境所演示的其实是内心某种愿望的达成,所有梦的核心本质都是被压抑的愿望的变相满足。这里提到安娜在新婚时期常做噩梦正是对她在潜意识层面担心丈夫出轨的设想的印证。《梦的解析》中提道:“未被表达的情绪永远不会消失,它们只是被活埋了,有朝一日一定会以更丑恶的方式爆发出来。”[3]新婚时压抑自己的内心的安娜选择在结婚多年的中年时期出轨很好地证明了这一观点。而距离第一次在岛上出轨同样时隔多年的安娜在此时遇到并无需任何人帮助就意识到这个偶遇的男人正是那个往她书中夹了二十美元的人,这份恍然也可以解释为被埋藏在海面下冰山般潜意识的觉醒。“尽管怒火越烧越旺,她却越来越不把那个男人和岛上的不幸经历带来的糟糕记忆放在心上了”[4]92,可以理解为安娜进行自行解梦的过程,当她的潜意识在前意识的作用下浮出海面成为一种意识(自觉)的过程完成后,曾经困扰她多年的噩梦也在此刻消融。

三、从人格结构理论分析《我们八月见》主角心理变化

在《我们八月见》中,除了“无意识”和梦境意象分析,人格结构理论也可以从主角安娜·马格达莱纳·巴赫的一系列变化和成长中得到鲜明体现。安娜早期受到的道德规训使她的超我一直占据主导作用,而伴随着她在岛上发生的一系列事情,她的本我在快速觉醒。她的自我因两者的主导关系产生改变而痛苦、挣扎,最终达到协调平衡。

(一)安娜“本我”“超我”之间抗争产生的压抑性力比多

在小说开篇,作者马尔克斯用了大量文字来表达安娜受到过良好的教育、社会规训,并且家庭幸福。在早期教育上,安娜成长于文学艺术之家,她的父亲在省音乐学校当了四十年的校长,母亲则是一位终身任教的有名教师,“尽管母亲还有很多长处,可到死都没想过改行”[4]8。从这段描写中,我们不仅可以看出安娜家庭的文化氛围良好,也可以感受到她的家庭和所接受的早期教育向往稳定、厌恶改变。精神分析学观点极其重视童年经验和早期记忆,认为孩童时期所形成的认知可以对人格塑造产生长久的影响。同样,安娜的丈夫也是音乐家之子,曾任管弦乐队指挥,后来接任了教师的职务。安娜在毫无恋爱经验的19岁就嫁给了他,门当户对且结婚27年来婚姻和睦,但他们婚姻的结合似乎更符合社会的价值认同而非爱情的情感波动。

在《性学三论》一书中,弗洛伊德还提出了力比多(libido)概念,即性欲内驱力。在人格结构理论中,力比多更多象征着本我的原始欲望。当受到道德约束的超我不断地压制本我不断增长的欲望时,力比多被压抑,就产生了压抑性力比多。本我近似于一种想要冲出的冲动力,而超我是一种阻力,在本我超我中挣扎的性力给人直观的感受就是被压抑。安娜每次登岛都是在酷热难耐、阴雨连连的八月,这种令人感到沉闷、酷热、压抑的意象正是压抑性力比多的具象化。同时也表现出每逢安娜登岛,她的本我意识就开始逐渐想要挣脱超我的束缚。

(二)安娜“自我”的觉醒

伴随着“本我”性冲动的冲击,安娜的“自我”也在进行着改变和觉醒。《我们八月见》中包含大量隐喻女主角安娜“自我”意识正在觉醒的描写。如安娜初一登岛,就取下了婚戒和男士手表,这个意象代表她认为登岛可以摆脱家庭的束缚,因此岛上墓地的山顶“是唯一让她感觉不到孤独的孤独所在”[4]9。当安娜进行第一次婚外性行为的尝试时,“两个人就那样躺着,感受灵魂的嗡鸣”[4]18,第二章开篇,安娜感觉到“她再也不是原来的她了”“真正变了的不是这个世界,而是她自己,她一直在生活着,却从没观察过生活,只是那一年从岛上回来后,她才开始用批判的目光审视自己的日子”[4]25,同样隐喻着安娜“自我”意识正在觉醒,并用批判性的IGlCPSUQccorACqreUkAppT4AexPswAlK5dEo/21J94=观点反思她之前每天不过是一天又一天地重复重视社会规训而忽略自我的生活。

在弗洛伊德的人格结构理论中,自我代表理智和审慎,按照现实原则来调节和控制本我的活动,压抑本我的非理性冲动,是本我和超我之间的仲裁者,也是个体与现实的协调者。性冲动是人类的本能,即安娜“本我”渴求的快感,但受道德规训的“超我”在压抑“自我”的本能,两者之间的争斗使安娜的“自我”感到痛苦,但痛苦中又蕴含着安娜个人对生命和自身的反思,在“自我”协调的过程中“本我”“超我”必将走向平衡。

(三)死去的母亲——另一个安娜

作为拉丁美洲魔幻现实主义文学的代表人物,马尔克斯的魔幻笔触在《我们八月见》同样随处可见,其中最具特点的就是安娜去世的母亲形象贯彻小说始终。

故事开篇,初登岛打扮后的安娜照镜子时发现那时的自己同秋日的母亲面容一般无二,从这里开始亡母似乎就成了安娜自身的某种映射。安娜每年都要独自来岛上祭奠母亲,不仅风雨无阻还拒绝任何人陪同,仿佛小岛是自己和母亲之间的独有的秘密——故事尾声安娜了解到母亲生前也和自己一样踏上小岛进行婚外情也证实了这一点。小说中,安娜对她的亡母有种宗教般虔诚的信仰:当她因出轨而痛苦煎熬时,她唯一想要倾诉并寻求答案的对象是已故的母亲并把倾诉后的生活迹象归结为母亲给予她的暗示。当她发现母亲曾同她一样出轨时,“她并不悲伤,反而受到激励,因为她发现自己生命中出现的奇迹实际上是母亲生命的一种延续。”[4]95

亡母的形象既是安娜另一个理智“超我”的映射,也是正在逐渐成长的“本我”的映射。在痛苦中挣扎的安娜想要向母亲寻求答案、安慰和解脱,但母亲早已亡故,在暗中协调、安慰和宽恕安娜的正是理性的安娜自己。潜意识的安娜知道自己的需求,但是需要一个契机或者媒介冲破海面的束缚,于是安娜将这份感情寄托给了母亲。

在故事的结尾,安娜去墓地请看守人和雇来的掘墓人挖出了棺材,她在棺材中看到了自己,“她不仅觉得母亲还像生前那样带着无可慰藉的悲伤,还觉得自己正在被死者注视。母亲爱她,正为她哭泣。”[4]102伴随着安娜与理性的“超我”和已经协调完成的“本我”的直接见面,安娜纠结了全篇的痛苦情绪在此画上句号。她带着母亲的遗骨回家并决定永别那个充斥着她个人性冲动的小岛,曾让她魂牵梦绕的小岛在此时显得喧闹又贫瘠。她说:“母亲什么都明白。”此时的安娜也完成了与自己的三个部分人格的和解,她的本能和性冲动不再假于外物,而是真正意义上在自身得到释怀与融合。于是安娜带着一个将“本我”和“超我”完美平衡并已经觉醒的自己回家了。

参考文献:

[1]秦家琪,马伟军.弗洛伊德与现当代心理学——探寻内心深处的奥秘[J].大众心理学,2024,(01):2-4.

[2]刘美丹,张鑫.论弗洛伊德精神分析法的文学应用[J].佳木斯大学社会科学学报,2023,41(01):62-64+68.

[3]弗洛伊德.梦的解析[M].丹宁译.北京:国际文化出版公司,1998.

[4]加西亚·马尔克斯.我们八月见[M].侯健译.海口:南海出版公司,2024.