战略衔接期村社本位的农业产业化与内生动力激活

2024-11-10郑佳鑫

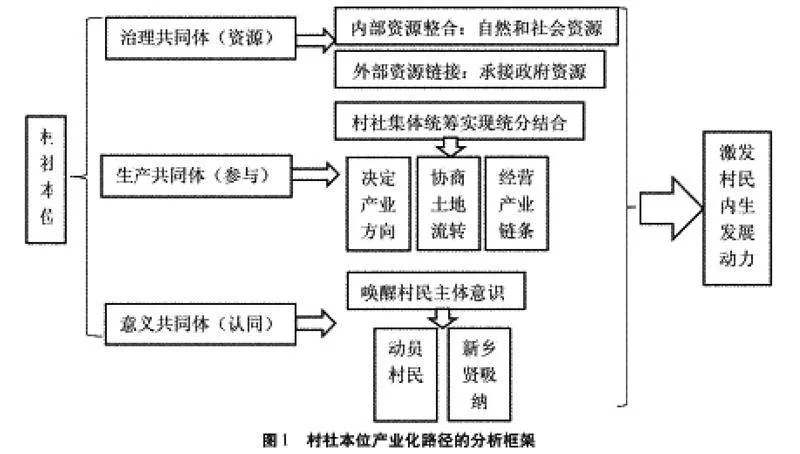

[内容提要]在巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴时期,农业产业发展在增强脱贫群众内生发展动力上发挥了重要作用。相较于政府和资本主导的外生式产业发展模式,村社本位的内生式农业产业化路径在解决农户的内生动力和产业可持续发展问题中更具优势。村社本位具有治理共同体、生产共同体、意义共同体三重内涵,由此出发构建了“资源—参与—认同”的分析框架。基于Y乡的实地调研,发现作为治理共同体的村社集体能够整合村内的自然资源和社会资源并链接政府资源;作为生产共同体的村社集体在村社统筹产业发展的基础上,带动村民参与村庄产业发展的方向、共同协商土地流转事宜以及合力经营产业链条;作为意义共同体的村社集体通过文化活动动员村民和吸纳新乡贤,唤醒了村民的主体意识,减少了产业发展的阻力。

[关键词]村社本位;农业产业化;内生动力;战略衔接期;乡村振兴

[中图分类号]F326.1

[文献标识码]A

[文章编号]1008-8091(2024)03-0075-08

【收稿日期】2023-12-18

【基金项目】国家社会科学基金青年项目“县域视角下乡村振兴与新型城镇化融合发展研究”(21CSHO10)

【作者单位】武汉大学社会学院,湖北 武汉,430072

【作者简介】郑佳鑫(1996— ),女,福建福州人,武汉大学社会学院博士研究生,研究方向:农村社会学。

一、问题提出

党的二十大报告指出,要全面推动乡村振兴,巩固拓展脱贫攻坚成果,增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力[1]。在广大中西部地区,农村的主要产业是农业。因此,在“完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务”[1]的背景下,农业产业化在乡村振兴过程中仍扮演着至关重要的角色。打赢脱贫攻坚战,产业发展是根本之策。在乡村振兴的20字方针中,产业兴旺居于首位,再次突出了产业发展的重要性。

在已有的研究中,政府主导和资本主导是脱贫攻坚时主要的农业产业化模式。政府主导的产业扶贫往往以失败告终,在“发展产业—失败—发展新产业”的产业扶贫怪圈中,政府的“逼民致富”乃至“诱民致富”[2]使农民处于弱势且被动的地位。从政府的角度出发,政府主导的产业扶贫屡屡失败的原因主要在于政府与市场的边界模糊。一方面,政府在强制性干预产业发展的过程中,忽视或者说难以把握市场的规律,表现为找不到市场销路、订单农业的产品却不符合市场需求等[3]。另一方面,政府科层制的运行逻辑与市场脱节,阻碍了产业的成功发展。地方政府在产业扶贫中出现了策略性应对,有学者认为是压力型体制的“扶贫军令状”[4]使脱贫丧失了应有之义,还有学者认为基层政府存在一种“积极的惰性”,这源于晋升与竞争为主的强激励与应付上级验收考核而形成的弱惩罚[5]。此外,在项目制与科层制的巨大张力之间,上级政府对项目进行选择性平衡,导致精准识别偏离,地方政府在申请和立项阶段置换扶贫目标,盲目扩张项目[6]。

资本主导的产业扶贫与市场的沟通更加顺畅,但资本的逐利性与扶贫的社会责任难以兼顾。在理想状况下,龙头企业作为市场主体,更能应对市场风险,为农户提供社会化服务。但是企业在利益最大化的追求下,从农村获取廉价劳动力和原料,通过市场交换完成对农户剩余劳动的掠夺,实现自身的资本积累[7]。部分企业遵循政府的要求,不是为了实现规模经济效益,而是看中了争取国家项目获得奖补资金[8]。甚至,资本下乡的目的与经营农业无关,而是为了圈地获得土地收益,政企合作共同“经营村庄”[9]。在企业领办的合作社中,合作社成为了下乡资本的包装,成为多个权力主体牟利的工具[10]。最后导致的结果就是企业的牟利逻辑消解了扶贫过程中的社会责任逻辑[11],对农户的带动作用有限。

总体来说,政府和资本主导的产业扶贫更偏向外生式的农业产业化模式,在推动产业发展、链接市场上具有优势,但是弊端也已经显现出来。一方面,依靠政府补贴和政策红利的发展可持续性不强,乡村、农民内生发展动力不足[12],呈现了在产业发展中的小农境地[3];另一方面,资本的逐利性对农村资源进行掠夺,实质上加剧了农村的衰落[13]。相比起外生式的发展模式,内生式的发展路径在适配农村和农民需求、激发农民内生动力上更具优势,是农业产业化的可行方式。内生式发展需要发挥村庄内部的主体作用,但是从学界的研究中发现了一些问题。一是部分小农缺少自我发展能力[14],内生动力不足。二是村庄的精英能人俘获扶贫资源[15],大户把合作社变成个人所有[16],出现“大农吃小农”的现象[17]。三是村社统筹或者说村社本位的方式可以推动农业转型[18]、实现小农户和现代农业的有机衔接[19]以及农业规模经营的内生发展[20],但是部分村庄过于排斥地方政府介入,导致内生发展潜力有限[21]。

基于上述讨论,本文将提出激活村民内生发展动力的村社本位的农业产业化发展路径,以河南省L县Y乡的蜜瓜产业发展为例,讨论乡村振兴中村社本位的农业产业化机制。在以村庄共同体为本位的基础上,村社集体吸纳了村庄的精英而非放任精英谋利,为小农户发展赋能,同时村社本位的内生式发展不再排斥外界资源,弥合了村庄内部主体发展的部分缺陷。笔者在2022年8月于L县调研10天,对发展蜜瓜产业的村支书以及负责农业的乡镇干部进行了访谈。文中涉及的村庄有三个,材料呈现时以蜜瓜种植的发源地D村为主。

二、理论基础与分析框架

(一)理论基础

“村社本位”是诸多学者扎根中国经验提出来的学术概念。徐勇指出“村社既是生产组织和社会组织,更是农民的精神共同体,集体主义和平均主义是村社的基本原则和行为规范” [22]。与俄国和印度的村社传统不同,家户制是中国农村的本源制度。家户与村社互相重叠,村社本位包含着家户与村社为基础的统分结合。贺雪峰从村庄治理的角度强调村社的重要性,村社是承接国家资源下乡和乡村公共品短缺的桥梁。为了实现这个目的,村社内部不仅要发挥村委会的力量,还要培育民间的积极分子[23]。温铁军从经济社会维度提出“村社理性”,期望节约农民组织成本达成地方公共品供给和地方治理有序,而最容易产生组织租的领域是农村留守人群为主的文化建设和农田水利等基础设施建设[24]。谢小芹侧重社会文化角度构建村社共同体,村社共同意识是在族群记忆、互助文化传统、集体性遗产和多元行动主体的有序互动中形塑的,村社本位的结构性要素包括强有力的村社权力和具有村社性、有机性、文化性的有机共同体[21]。

基于上述讨论,本文认为村社本位具有三点意涵:一是承接国家资源与整合村庄内部资源的治理共同体,二是基于土地集体所有和家户与村社统分结合的生产共同体,三是文化建设的意义共同体。本文所指的村社集体主要是村两委。

(二)分析框架

本文从村社本位的三点意涵出发,构建“资源—参与—认同”的分析框架。资源、参与、认同三要素相互作用,构成农村内生发展的根基[13],使得脱贫地区的群众有了内生发展能力。首先是作为治理共同体的村社。村社集体作为中介组织,对内整合村庄内部的自然和社会资源,对外承接政府在产业发展过程中的各项资源。其次是作为生产共同体的村社。村社集体以统分结合的方式带动村民深度参与到产业发展的过程中。其中,组织建设与村民共同决策产业方向提供了组织基础,土地集体所有为村社集体统一协商流转土地提供了制度基础,党支部领办合作社为产业链条的合力经营提供了组织载体。最后是作为意义共同体的村社。村社集体通过文化活动,动员了在村与不在村的村民,在面子竞争的作用下吸纳新乡贤群体参与产业发展,增加了多主体对村庄的认同。总之,在整合资源、参与产业的过程中,村民对村庄的认可得以形塑。反之,村民对村庄有认同,也会促使他们主动参与到产业进程中,配合村社集体的工作,从而进一步加强了资源的整合功能,推动村庄的整体性发展,形成良性的循环。

三、个案地区农业产业化的发展历程

L县原本是个国家级贫困县,全县有115个贫困村。Y乡共20个村,3.86万人,耕地5万亩,以大田作物小麦、玉米、花生为主,特色经济作物种植约1万亩。经济作物以省道为界呈现“南瓜北果”的分布格局,蜜瓜种植5000亩,涉及11个村,年总产量3万吨,年销售额1.2亿元。L乡的蜜瓜产业始于脱贫攻坚时期,从零开始做起,至今可大致划分为三个阶段。

首先是试错探索阶段。2015年,党中央提出实现脱贫攻坚目标的总体要求,发出打赢脱贫攻坚战的总攻令。Y乡鼓励各村通过发展产业实现脱贫,定期召开村干部会议,了解产业发展情况。积极进取的村干部开始频繁外出考察寻找适合本村的产业,并经历了多次失败。D村是Y乡的一个贫困村,村支书在种植蜜瓜前,种过食用菌、杭白菊,养过牛、羊、兔,但效果有限且风险较大。2016年2月,D村党支部书记偶然得知省农科院专家在L县试点种蜜瓜,于是打算在村里试种。通过集资试种2个棚,在首次收获时卖了15000元,取得了开门红。

其次是扩张规范阶段。一方面是规模的迅速扩张。自D村蜜瓜试种成功后,带动本村村民主动参与。至今,D村种植蜜瓜的农户共有30户,以中等规模种植为主。蜜瓜大棚的数量从2016年底的100多个增长到2022年的650个棚。同时,D村对全县的其他村庄产生辐射效应,至今带动了10个乡镇117个村发展蜜瓜产业。另一方面是农产品种植的规范标准问题。一是蜜瓜的瓜形问题。市场更偏好圆形而非细长形的蜜瓜,H村村干部从海南引进了更贴合市场的品种。二是蜜瓜出售的时间标准。为了整体的产业发展,村干部向农户定下了40天卖瓜的时间标准,避免因蜜瓜质量不合格导致口碑问题。

最后是三产融合阶段。自2020年以来,各村形成了农业产业园为基础的产业集聚,种植规模基本稳定。在新阶段,从横向上以国家级蜜瓜产业强镇等项目为依托,进一步增加蜜瓜产业园区的种植规模。在纵向上加工蜜瓜相关的农产品,延长产业链,逐步形成育苗、种植、销售、储藏、加工、品牌创建的全产业链体系。同时以“蜜瓜发源地”为背景,打造示范基地、产学研教育基地,充分挖掘蜜瓜产业潜在资源,开发乡村旅游新业态。

综上,L乡的蜜瓜产业发展主要依靠的是村社集体的力量,发挥了村社集体在农业产业化中的统筹作用。村社集体接受政府的引导并整合相关资源,村民在村社集体的带动下主动参与,逐渐形成对村庄的认同。

四、村社本位的农业产业化机制

(一)整合资源:内外链接激活发展

资源的开发利用是产业发展的前提。村社集体是整合内外部资源的治理共同体,因此可以在立足内部资源的同时,链接外部资源推动本地产业发展。内部资源包括地方的自然资源、社会资源,外部资源来自地方政府提供的各种支持。

1.立足内部资源

首先是自然资源。自然条件的独特性是农产品在全国市场具有竞争力的重要资源。L县的农业发展条件长期薄弱,饱受盐碱和风沙侵蚀。尽管盐碱地不适合种粮食,却非常适合蜜瓜的种植。当地气候相对干旱,昼夜温差大,蜜瓜口感脆甜。与新疆蜜瓜相比,L县地处中原腹地,交通运输条件便利。新疆蜜瓜需运输两天两夜才能到目的地,在蜜瓜糖度15之前就必须采摘,但L县蜜瓜一天一夜即可到达,可以等待熟到甜度18甚至19时再进行采摘。有村民由此表示L县的蜜瓜比新疆的更甜。独特的自然条件使得L县蜜瓜有机会占据全国蜜瓜市场的生态位,通过一定的时间差优势与新疆、山东、海南等地竞争。

其次是社会资源。尽管伴随着城市化和工业化的发展,农村的熟人社会逐渐解体,但是传统熟人社会的一些核心特征并没有消失,比如熟人关系网络和人情互惠。熟人社会的关系网络具有信息的对称性[26],使村民之间彼此熟悉,在人力资源的调动上具有天然优势。同时信息的传播速度迅速,使村民能够共享在村庄中发生的事情。这带来两个积极影响。其一,有利于村干部带头发展产业。村干部在村庄中具有以口碑为基础的信任[27],他们作为产业发展初期的关键群体,拓展了个人中心的差序格局人脉网,即先通过私人关系动员自己信任的人参与,再号召更多的人加入,逐渐形成一个小团体。例如,D村的村党支部书记动员村两委成员与他共担创业风险。在H村,村支书是一名退伍军人,他回村后首先动员发小回村担任会计,一同参与产业发展。其二,方便村干部将产业发展的最新成果传递给村民,激励村民主动参与。村干部在试种蜜瓜时,多数群众尚在观望,但关注其发展。蜜瓜成熟时,许多村民亲眼见证了村干部地里的蜜瓜一车车装走,了解到种蜜瓜确实能够带来盈利。人情互惠使得创业成功的村干部作为先富者有义务带动其他村民脱贫。村干部在早期发展时利用了村社集体提供的优惠资源,同时接受了村民的信任。D村在脱贫攻坚时有开晚间会(诉苦会)的习惯,有家庭条件困难的村民用渴望的眼神问D村的村党支部书记:“你说我能脱贫吗”?村民对脱贫的渴望激发了村干部发展产业的决心。对于村干部而言,如果村庄没有产业,尤其是在别的村已经发展起来的情况下,只能说明自身没有起到好的带头作用,村干部脸上是挂不住的。

2.链接外部资源

村社集体有效整合外部政府资源,促进了内外资源的协同,进一步推动了当地产业的内生发展。政府的作用主要体现在D村蜜瓜试种成功后向该地倾斜的资源,这些资源包括农产品生产过程中基础设施建设补贴、农业保险支持以及品牌打造和销售渠道拓展等。

在农产品生产过程中,政府通过提供奖补资金和扶贫资金支持了村民的大棚建设,并采购农业保险避免农业风险。2017—2019年间,村民建棚可以获得政府的奖补资金。以常见的冷棚为例,每亩大棚的补贴资金为6000元,农户仅需支付7000元。L县作为国家级贫困县和政治大县,村干部可以向上级部门争取扶贫资金和项目资金。以Z村为例,2017年,村社集体用20万的扶贫资金建了12个棚,占地15亩。建成的大棚被租给村里有意向的农户,从而带动了贫困户和普通村民就业。为提高村民抗风险能力,政府在发展初期免费为农户购买农业保险。2019年,临近蜜瓜上市之前,一场龙卷风袭击了本地数个村。得益于政府购买的农业保险,受灾的农户能获得4000-6500元的赔偿。受灾后,重建的农户仍能继续享受政府的建棚补贴,村民的损失减少,部分村民在这期间还扩大了经营的规模。

在农产品销售过程中,政府带领农户对接客商,确保销售渠道畅通,同时致力于打造地方品牌。2017年,县里的主管领导带30人前往北京学习,成功对接了北京新发地果蔬批发市场,甚至协调了批发市场的两间门面作为对蜜瓜产业的帮扶。同时,政府引进了新发地集团,在L县建设了一个新发地市场。此外,县里还带着组织种植户和村干部去了浙江、湖南、湖北等地对接客商,这些地区如今成为当地蜜瓜销售的主要流向地。政府部门带着种植户和村干部外出考察、对接客商的同时,有意推广L县蜜瓜的品牌。当时的县委书记在党的十九大“党代表通道”中热情推介了L县蜜瓜,为L县蜜瓜产业提供了良好的宣传平台。

总之,村社集体链接外部资源而非外部资源直接替代了村社集体的发展。村庄的产业发展摆脱了过去的依附地位,产业发展的方向由村社集体做主,同时立足内部资源,最大化利用外部资源。

(二)自主参与:发展过程的统分结合

当地村民的主动参与是实现内生发展的关键。村社集体作为生产共同体,在产业发展的全过程中发挥了统分结合的作用,即通过村社集体的统筹功能带动村民主动参与。从产业发展的过程来看,村民主动参与进产业方向的集体决策、土地流转的共同协商以及产业链条的合力经营中。

1.产业方向的集体决策

村庄依赖产业发展实现脱贫,而产业的选择取决于村社集体和村民的共同决策。村支书重建党支部,改造了产业发展的组织基础。D村原先是个普通的中西部软弱涣散村,村庄贫困,村干部存在不团结现象,其中好几位经常不在村。主要原因在于光靠在村里担任村干部,根本无法维持家庭生计。当时村党支部书记的月收入是300元,村两委干部为180元,其他村干部是120元,而外出打工一个月能挣2000元。2011年,村党支部书记上任后的第一件事就是整顿班子成员。2014年,村委会换届,新的村两委班子得以重建。村党支部书记通过组织建设和对村干部以及党员的动员,将村庄公共性建立了起来。在退林还耕的整治过程中,村党支部书记带领村干部拿着斧子去砍树,对自己的本家一视同仁。实践型党建加强了党组织与群众的联系,提升了党组织在基层社会的权威 [28]。

组织建设带动了村庄公共性建设,最终服务于产业发展,使村民可以参与产业方向的集体决策。村民一方面与村干部一同进行实地考察,到不同地方寻找适合本村发展的产业;另一方面,通过村民代表会议,村干部、村民代表、党员、一般农户共同参与决策。村民参与产业方向的选择,有助于集思广益,避免单靠村干部考虑不周全,同时也激发了村民的主人翁意识,避免了一言堂对村民意见的忽视。

2.土地流转的共同协商

在二轮土地承包不变和“三权分置”改革之下,传统细碎化的单家独户式小生产如何对接现代农业成了问题[29]。种蜜瓜需要建大棚,而一个大棚的面积小则一两亩,大则十几亩。规模化种植与细碎化土地的矛盾是一家一户解决不了的事情,再加上大棚是南北向的,地块是东西向的,南北建棚需要协调多个农户的土地,单靠种植户是很难完成这项任务的,必须依靠村社集体的力量统一协调流转。在Y乡的某个村,村民也在种蜜瓜,但是因为缺少村社集体协调土地流转,所以村民只能在自己的一亩三分地里忙活,难以实现规模种植。

村社集体与村民共同协商统一流转土地,为规模经营创造条件。在试种阶段,村里需要流转的土地较为有限,因此工作较为顺利。在规模种植阶段,村领导先进行广泛的宣传和动员工作,组织村民开会,详细介绍村庄的产业发展计划,鼓励村民积极参与。对于愿意流转土地的村民直接现场确认,其他暂时不愿意流转土地的村民再继续做工作。通常情况下,70后、80后想流转土地,出去打工;50后、60后看地比较重,他们依靠土地获取收入。从经济理性的角度考虑,大部分村民愿意流转土地,他们原先基本都是不收钱或者收取少量费用将土地流转给了亲戚朋友,现在村里根据市场行情给村民流转费。对于小部分不愿意流转土地的村民,他们可以与村里协商调地。调地有两种方案,一种是跟其他村民私下互换地块,一种是调到村里的其他地块。因为调地可以获得土地合并整理后溢出的几分地,所以这部分村民也是愿意的。

3.产业链条的合力经营

村社集体领办合作社统筹产业链,村民自主参与到产业发展中,实现了全产业链条的合力经营。在过去“逼民致富”的行政压力下,村民必须听从上级政府的要求进行农业种植,结果往往以失败收场。在多次失败之后,村民开始消极抵抗。村干部的领导作用显得至关重要,缺乏他们的引领,村民对项目的可行性产生怀疑,甚至对好项目村干部自己不参与提出疑虑。为了解决这一问题,村干部带头发展产业,承担产业试错的成本,以提高村民投入产业发展的积极性。在上级政府的建议下,村干部作为带头人,成立了专业合作社,更好地带动村民参与产业链各个环节。村民与村社集体形成了紧密的合作关系,共同推动了产业链的发展。

D村在2016年下半年,由村支书和两个村干部带头同两个贫困户共同成立了一个合作社,其初衷是村里的种植户共同参与,形成合力经营。由于这个合作社在性质上属于村干部私人办的,不便承接国家项目,于是村支书在2019年又成立了一个村社集体领办的专业合作社。合作社在产业链的各环节都发挥了作用。首先是统一供种育苗。最初育苗由村民自行负责或委托给合作社,后来由专业育苗公司负责,而合作社负责协调。随着育苗专业化,村民能够专注于种植环节,并每年选择不同的种子进行试种。其次是统一技术指导。D村村民开始学种蜜瓜时,村干部以合作社的名义请了技术指导。请技术员碰到过不靠谱的情况,但是由于村社集体的资源更加丰富,迅速找到了可靠的技术员。村里先后请过“说一半留一半”的技术员、“纸上谈兵”的技术员,最后才找到寿光的技术员。请技术员的费用由种植户共同承担,一个棚几十元。然后是合作社统一建大棚。D村合作社在统一建大棚时出现了两种情况。一种是村民主动报名并有贷款需求。最后采取的方式是由合作社承接贷款,再发放给小农户,由小农户分季返还贷款,以提高了贷款效率。另一种是申请扶贫项目资金建棚,大棚归村社集体经济合作社所有,优先租给本村村民。最后是统一销售。L县的一级蜜瓜主要销往南方市场,对接无锡、长沙、嘉兴、武汉等城市,二级蜜瓜主要销往本地市场。本地蜜瓜的销售主要对接了三个渠道:一是郑州一个超市的老板,这个老板有上千家超市,二是北京的新发地批发市场,三是电商平台。由于销售渠道充裕,种植户与合作社在销售上存在松散的合作关系。虽然种植户基本上各自销售,但是会以合作社的名义统一销售,并把钱先打到合作社的账上,以便开具对公发票。

(三)形塑认同:唤醒村民主体意识

认同是农村产业内生发展的精神源泉。伴随着城市化和工业化的发展,农村的熟人社会逐渐解体,大量村民外出务工,与村干部和村庄的联系越来越少。村民参与产业发展的配合度不够高,在协调土地流转等环节需要反复做工作,给村干部的工作带来了难题。村社集体也是意义共同体,重构地方认同可以从开展文化活动、发挥新乡贤群体的带动作用入手,重新凝聚地方居民的心理认同,从而减少产业发展的阻力。

1.文化活动与村民动员

村庄的文化活动在向村民潜移默化传递良好价值观的同时,也是村干部展开群众动员的场合,有助于加强村民对村集体的认同。L县的饺子宴发源于Y乡某村,由于效果突出,很快作为典型推广到全县。饺子宴邀请在村60岁以上的老人免费吃饺子,给当月生日的老人们过生日。村干部通过在饺子宴上开展文明户、好婆婆、好媳妇、好妯娌等荣誉称号评选,动员村里的留守妇女义务包饺子。

饺子宴动员了在村的大部分群体,村干部借助这个公共场合进行政策宣传、加强干群联系。在饺子宴上,村干部需要公开发言致辞。在产业发展初期,村干部可以在这个场合告知产业发展的近况以及相关政策优惠,动员村民主动参与。过去D村是个软弱涣散村,大部分村干部不在村,与村民之间缺少联系。饺子宴增加了村干部与群众打交道的频率,对每家每户的情况有了更多的了解,干群关系得到了改善。

有效的村民动员能够增加村民对村集体的认同。对老年人来说,饺子宴为他们提供了社交的空间,使原本边缘化的老人能够被看见。因此老人参与饺子宴的热情很高,Z村60岁以上的老人有400多人,每次能来两三百人,行动能够自理的老人基本上都来了。对于在村的留守妇女,获得荣誉称号激励她们参与饺子宴,同时也给她们提供了走出家庭、参与公共生活的机会。在获得自我认可的同时,她们也增加了对集体的感情,感到“都是给咱们村里办事”。村干部还会将活动视频分享到微信群、抖音等公共平台,让在外打工的子女看到自己家人欢乐的场面。一些在外务工的村民纷纷认为要“支持村里给老人办的好事”,不仅留言点赞,还积极捐款。捐款的金额一般就几百元,村民觉得“我们情况差不多,我也要给村里做贡献”,最后大家比着捐。通过线上线下的结合,村干部动员了在村和不在村的村民,唤起了村民对村集体的认可,提高了村民在产业发展中的配合意愿。

2.面子竞争与新乡贤吸纳

河南Y乡属于小亲族地区,村庄内部存在激烈的社会竞争,村民在参与社会竞争的过程中获得面子和价值归属。在上级政府的指导和村两委的统筹下,各村搭建了公共平台,使得公共空间的展演有了表现的舞台。村干部利用面子竞争将新乡贤群体吸纳进产业发展中,争取到了村庄经营群体的支持。

新乡贤是符合地方公共利益的社会权威,他们未必在场,但能够为乡村做贡献,获得民众认可[30]。Y乡各村普遍成立了乡贤会,将村庄的精英阶层囊括在内。新乡贤的内生动力源于乡村蕴含的价值归属感。于他们而言,一部分来自他们与乡村的情感连接,一部分与他们能够在村庄获得的面子有关。对于积极参与公益的乡贤,村党支部书记会在现场对其表示感谢,并颁发荣誉证书。此外,相关活动的视频会分享到微信群和抖音等平台,供其他村民观看。D村更设有乡贤馆,鼓励新乡贤为村庄作出贡献。

对新乡贤的吸纳为村庄产业发展提供了助力。新乡贤的经济条件普遍都处于村庄的中上阶层,可以为村社集体提供资金方面的支持。部分新乡贤还参与到种植经营环节中,成为产业发展的中坚力量。依托社会资本的优势,新乡贤在村民销售农产品遭遇市场梗阻时利用人脉寻找客源。在日常的工作中,新乡贤也积极配合村干部工作,以身作则捐款、捐物,给其他村民起到了示范作用,营造了良好的村庄公共氛围。

五、结论与讨论

在巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴的背景下,产业发展的重要性仍然居于首位。在过去的产业脱贫阶段,外生式的扶贫模式出现了各种问题,最终农户的内生动力难以被激发出来,村社集体也没有发挥积极的引领作用。本文以河南省L县Y乡的蜜瓜产业发展为例,考察村社本位的农业产业化模式的机制。村社本位具有三点意涵,集治理共同体、生产共同体和意义共同体于一身。具体来说,作为治理共同体的村社集体以本村的自然和社会资源为主,链接政府资源,产业发展由村社集体做主。作为生产共同体的村社集体可以在村社统筹产业发展的基础上,带动村民参与村庄产业发展的方向、共同协商土地流转事宜以及合力经营产业链条。作为意义共同体的村社在村庄文化活动的举办和村庄社会竞争的底色下,动员村民并吸纳新乡贤,为村民打造了地域文化的归属,减少了产业发展的阻力。因此,L县的蜜瓜产业是在脱贫攻坚的背景下由村社集体统筹激发了村民的内生动力,最终实现村庄整体性发展的过程。

基于本文的案例,可以进一步讨论产业发展中能人村干部的“头雁”作用[31]以及政府在产业兴旺中的角色定位。第一,能人村干部是村庄的“中坚农民”,是农村青壮年回流乡村之后形成的、依靠经营村庄内部资源、获得中等收入的新阶层。这样的“中坚农民”在农村劳动力转移、市场化水平提高、农业农村政策的偏向下是可以再生产出来的[32]。因此,在产业发展中,L县涌现出了一批直接从事农业生产经营又能带领村民致富的能人村干部。他们的个人利益与集体利益相互捆绑,构成了他们发展的动力源泉之一。第二点,产业发展是市场行为,而主导地方政府的是政治逻辑。“重发展、轻服务”是地方政府推动产业发展时犯的主要错误[3]。政府在产业兴旺之际应该从主导转向服务。Y乡政府的成功之处在于在开始的时候鼓励而非强制村干部发展产业,也不指定发展特定产业,给村社集体留了市场空间,为村干部找到适合本地发展的产业提供了基础,避免陷入产业发展的一次性怪圈。在产业发展初期,提供了各种支持,包括产前的贷款和基础设施建设补贴,产中的生产服务、技术指导对接,产后的销售渠道打通。在产业发展起来后,进行生产动员推动产业的迅速扩散,将产业快速规模化,最终形成地域的集聚,从而在全国市场中立足。尊重和发挥小农户在产业发展中的主体性是产业兴旺的应有之义,村社本位的农业产业化路径是有效的衔接方式。

参考文献:

[1]习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜 为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗:在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M]. 北京: 人民出版社, 2022.

[2]吴毅.“诱民致富”与“政府致负”[J].读书, 2005(01): 122-126.

[3]王春光, 单丽卿. 农村产业发展中的“小农境地”与国家困局——基于西部某贫困村产业扶贫实践的社会学分析[J/OL].中国农业大学学报(社会科学版), 2018, 35(03): 38-47.

[4]邢成举. 压力型体制下的“扶贫军令状”与贫困治理中的政府失灵[J]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2016, 16(05): 65-73.

[5]刘军强, 鲁宇, 李振. 积极的惰性——基层政府产业结构调整的运作机制分析[J/OL]. 社会学研究, 2017, 32(05): 140-165.

[6]许汉泽, 李小云. 精准扶贫视角下扶贫项目的运作困境及其解释——以华北W县的竞争性项目为例[J/OL]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2016, 33(04): 49-56.

[7]阮池茵. 农业产业化发展与凉山彝族农民的贫穷——对凉山州苦荞产业发展的考察[J]. 开放时代, 2017(02): 206-223.

[8]黄宗智,龚为纲, 高原.“项目制”的运作机制和效果是“合理化”吗?[J]. 开放时代, 2014(05): 143-159.

[9]焦长权, 周飞舟.“资本下乡”与村庄的再造[J]. 中国社会科学, 2016(01):100-116.

[10]冯小.农民专业合作社制度异化的乡土逻辑——以“合作社包装下乡资本”为例[J]. 中国农村观察, 2014(02):2-8.

[11]蒋永甫,龚丽华, 疏春晓.产业扶贫:在政府行为与市场逻辑之间[J/OL]. 贵州社会科学, 2018(02): 148-154.

[12]刘明月,冯晓龙, 冷淦潇, 等. 从产业扶贫到产业兴旺:制约因素与模式选择[J/OL]. 农业经济问题, 2021(10): 51-63.

[13]张文明,章志敏.资源·参与·认同:乡村振兴的内生发展逻辑与路径选择[J]. 社会科学, 2018(11): 75-85.

[14]陈恩.产业扶贫为什么容易失败?——基于贫困户增能的结构性困境分析[J]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2019, 19(04): 87-95.

[15]何毅,江立华. 产业扶贫场域内精英俘获的两重向度[J]. 农村经济, 2019(11): 78-85.

[16]孟飞.农村大户领办合作社:生成、影响及其规制[J]. 农业经济问题, 2016, 37(09): 71-79.

[17]仝志辉, 温铁军. 资本和部门下乡与小农户经济的组织化道路——兼对专业合作社道路提出质疑[J].开放时代, 2009(04): 5-26.

[18]陈靖, 冯小. 农业转型的社区动力及村社治理机制——基于陕西D县河滩村冬枣产业规模化的考察[J].中国农村观察,2019(01):2-14.

[19]韩庆龄.村社统筹:小农户与现代农业有机衔接的组织机制[J/OL]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2020, 20(03): 34-43.

[20]梁伟.村社本位与农业规模经营内生发展:机制与绩效[J/OL]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(05):51-61.

[21]谢小芹.“村社本位”:社区参与的一种分析性框架——以贵州郎德苗寨社区参与旅游发展为个案[J]. 理论月刊, 2020(09): 96-108.

[22]徐勇. 中国家户制传统与农村发展道路——以俄国、印度的村社传统为参照[J]. 中国社会科学, 2013(08): 102-123.

[23]贺雪峰. 村社本位、积极分子:建设社会主义新农村视角研究二题[J]. 河南社会科学, 2006(03): 22-25.

[24]温铁军, 董筱丹. 村社理性:破解“三农”与“三治”困境的一个新视角[J]. 中共中央党校学报, 2010, 14(04): 20-23.

[25]钟丽娜. 村社集体:小农户组织化与现代农业衔接的有效载体[J].现代经济探讨, 2021(06): 126-132.

[26]杨华, 杨姿. 村庄里的分化:熟人社会、富人在村与阶层怨恨——对东部地区农村阶层分化的若干理解[J]. 中国农村观察, 2017(04): 116-129.

[27]罗家德, 李智超. 乡村社区自组织治理的信任机制初探——以一个村民经济合作组织为例[J/OL]. 管理世界, 2012(10): 83-93.

[28]徐明强, 许汉泽. 新耦合治理:精准扶贫与基层党建的双重推进[J/OL]. 西北农林科技大学学报(社会科学版), 2018, 18(03): 82-89.

[29]张厚安. 深化改革——再从农村出发[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2018, 57(06):1-5.

[30]高万芹. 社会动员与政治动员:新乡贤参与乡村振兴的动力机制与内在逻辑[J/OL]. 南京农业大学学报(社会科学版), 2022, 22(04): 91-102.

[31]涂圣伟. 脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接:目标导向、重点领域与关键举措[J]. 中国农村经济, 2020(08): 2-12.

[32]夏柱智.“中坚农民”与农村社会秩序运行新机制[J/OL]. 中国青年研究, 2021(11): 31-37.