“双减”背景下初中数学课堂教学方法探究

2024-11-05王永年

【摘要】“双减”政策在初中数学教学中的落实有利于提高课堂教学效率,促进学生思维能力的发展,教师应转变教学观念,积极探索提升课堂教学质量、减轻学生学习负担的新方法,达到减负增效的目标,同时针对初中数学教学现存问题,如学生主体地位模糊、作业压力繁重、“教—学—评”一致性尚未落实等,采取一系列创新策略.基于此,文章提出教师可通过突出学生主体地位、课堂教学深度设计、改善课堂评价策略等方式,在“双减”背景下促进课堂教学质量和效率提升,激发学生的数学兴趣,并提高学习能力和数学素养,促进学生全面发展.

【关键词】“双减”;课堂教学;初中数学;提质增效

引 言

“双减”政策的实施为教育界带来较大挑战,也为教育改革提供了新的机遇.该政策主张减轻中小学生的作业压力、课外负担,主张提高课堂教学质量和效果,达到减负增效的目的.数学作为初中课程体系的主要学科之一,寻找既能符合政策要求,又能确保学生数学能力和素养发展的新型教学方法,成为教育者的重点工作.现阶段,初中数学教学存在一些问题,教师应积极响应“双减”政策号召,带领学生通过动手实践进行深度探究与思考,并尝试丰富教学情境,引导学生开展沉浸式学习,从而不断丰富学习体验,减轻学习压力.

一、“双减”政策对初中数学教学改革的重要意义

(一)有助于提高课堂教学效率

在“双减”背景下,初中数学课堂应具备三个要素,即明确教学目标、教师科学引导、教与学相互促进.首先,在清楚的教学目标引导下,学生的学习方向更加明确,拥有内在动机去主动学习和探索知识,由此提高学习效率.其次,在教学中教师发挥主导作用,学生居于主体地位,在轻松愉快的氛围内互动交流和学习,二者协同共进.再次,教师根据基本学情、教学目标进行教学方案调整、评价体系构建等,使课堂教学更具针对性,能够为学生提供更加丰富的学习资源和科学指导,增强学生的学习体验,使其充分体验数学知识的趣味性和实用性,在应对考试时能够做到举一反三,灵活应对,从而取得理想的数学成绩,课堂教学效率因此得到极大提升.

(二)有助于学生思维能力培养

学习的最终目标不仅仅是考试成绩的提升,从本质上看,是为了使学生能够熟练应用理论知识,解决生活中面临的各类问题,具备较强的思维能力,实现全面综合发展.“双减”政策不断深入,主张减轻学生负担、提高课堂教学效果,强调学生个人素养的全面提升与发展.这就要求初中数学教师积极转变思路,设计深度课堂教学,不单单传授知识,还要注重学生思维能力的提升和对解题方法的掌握.在此背景下,教师通过问题导向、情境创设、实验教学等方式,使学生参与到知识探究活动中,与组内成员、教师进行讨论和交流,主动表达自身想法,碰撞思维火花,充分激发数学学习热情,还可在亲自动手、动脑思考中培养创新思维、推理假设和检验的能力,促进对数学概念和原理的理解和掌握,而不仅仅是对公式和运算步骤的机械记忆,最终朝着更深的数学领域发展.

二、初中数学课堂教学现存问题

(一)学生主体地位模糊

在传统教育观念影响下,部分教师在课堂居于主体地位,持续不断地向学生灌输知识,学生处于被动听讲的地位,机械地记笔记,很少有自主学习和思考的机会.有些教师为了充分利用宝贵的课上时间,甚至很少提出问题,唯恐与学生互动“浪费时间”.在此课堂环境下,学生主体地位模糊,课堂氛围枯燥乏味,学生常常走神、昏昏欲睡、说悄悄话等,不利于学习效率提升.部分教师片面按照教材内容教学,侧重于学生最终的运算结果,忽视对解题过程的讲解,导致学生无法将课本知识和实际应用相结合,不利于数学思维发展,学生处于迷茫心理,应变能力较差,题目稍稍变化便不知从何下手,对数学知识掌握空泛死板,学习质量较差.

(二)作业压力繁重

数学知识较为抽象,特别是几何图形内容,更需要学生具备数形结合能力、建模思维,掌握相应的学习技巧,才能快速高效解题.但是,部分教师受应试教育理念影响,为夯实学生的数学基础,热衷于题海战术,通过布置大量习题强化学生的知识理解,由此达到提高考试成绩的目的.但此种教学模式较为简单粗暴,学生课下要投入大量时间和精力“刷题”,很容易增加学习负担,身心疲惫,甚至产生逆反心理,出现抄作业、不写作业等情况.可见,此种教学模式背离了“双减”政策的初衷,教师需要及时纠正,寻找更加人性化、科学高效的教学模式,使学生愿意主动参与数学学习活动.

(三)“教—学—评”一致性尚未落实

当前初中数学教学中存在教学和评价脱节的问题,主要表67b4c2ecd059cd617797661a8b529048e173a19b9e98c955c21675538c91b5ba现为评价方式落后、评价内容不丰富、评价主体单一等,导致评价结果不够客观,带有较强的教师主观色彩,且以笔试成绩为主,忽视学生学习态度、思维等层面的变化反馈,无法全面体现学生的学习成果和问题,难以为教学方案优化提供科学指导.同时,受评价方式单一影响,一些学生将重心全部放到应试知识、应试技巧学习上,制约了个性化发展的可能性,还会增加学习压力、心理压力,不利于身心健康成长,与“双减”的宗旨相背离.在此背景下,如何促进“教—学—评”一致性的贯彻落实成为教师亟待解决的问题,只有创建多元评价体系,才可促进学生更好地学习和成长.

三、“双减”背景下初中数学课堂教学方法

(一)突出学生主体地位,激发学习探索欲望

传统教学模式多以教师为主导,学生被动接受知识,很容易感到枯燥乏味,对学习失去热情.在“双减”背景下,教师应自觉树立现代教学理念,突出学生在课堂上的主体地位,尊重学生的个性和想法,通过开展探究活动、模拟实验等方式,吸引学生积极参与各个教学环节,充分激发其探索欲望,在数学学习中投入更多热情.

1.开展探究活动,培养创新思维

在“双减”背景下,教师要尊重学生的课堂主体地位,不断创新教学理念与方法,有效提升课堂教学效率,减轻学生的课业负担,使其愿意主动参与到学习和探索之中.在数学教学中,为达到提质增效的效果,教师应考虑到初中生活泼好动的特点,通过开展探究活动的形式,为其提供活跃思维、动手参与、充分展现自身学习能力的机会,使每名学生都能够发表意见,主动思考,碰撞出思维的火花,促进学生创新思维、证明猜想能力、探究思考能力的全面提升.例如,在“等腰三角形的性质”教学开展前,教师先引导学生进行回顾性分析,唤醒对全等三角形基本性质的记忆,为本节课学习打好基础.然后为学生发放等腰三角形卡纸,师生一同开展“折纸活动”,让学生一边对折一边观察三角形的重合点,提出关于等腰三角形基本性质的猜想,思考辅助线之间的关联,巧妙地引出本节课重点:等腰三角形“三线合一”的性质.在探究活动开展中,教师引导学生针对猜想进行验证,即“顶角平分线、底边上的中线、底边上的高,三线重合”.经过分析,发现可以采用中线法进行验证,教师马上给予肯定,并介绍作角平分线法、作高法等多种证明方式,丰富学生的认知.为巩固课堂教学成果,教师出示例题,要求学生用不同的证明方式解题,由此培养创新思维,促进知识迁移.通过教师的引导,学生能够独立探究和解答题目,有效强化猜想和证明能力,减轻学习压力.

2.搭建数学实验操作活动,培养数形结合能力

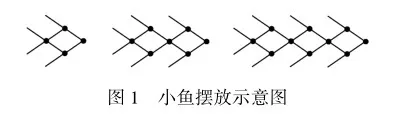

初中生拥有爱玩、喜欢热闹的天性,比起晦涩难懂的理论知识,更喜欢趣味游戏.为减轻学生的学习压力、提高教学效果,数学教师可组织开展实验操作类活动,给予学生更多亲身参与的机会,呈现直观鲜明的数据,培养全局观念和推理、数形结合能力.例如,在“一元一次不等式”教学中,重难点在于列出一元一次不等式,并解决简单问题.教师可提供一些火柴棒作为教辅工具,摆放形式如图1所示.先由教师提出问题:“观察已经摆放好的3条小鱼,分别用了多少根火柴棒?要想摆放n条小鱼需要多少根火柴棒?”教师要求学生以小组为单位,将实际操作数据记录下来,结合自身逻辑推理,分析数字和图形间的关联,然后用含有n的式子表示出来,大家一同验证和归纳,分享小组的解题思路.最后,教师提出延伸问题:“用50根火柴棒最多可以摆出多少条小鱼?你能列出不等式吗?”该问题引导学生观察小鱼和所用火柴棒间数量的变化规律,锻炼学生的数形转换能力,使其在轻松自由的氛围内,与组内成员讨论交流,活跃地思考,进一步达到学科减负和提质增效的目标.

(二)课堂教学深度设计,实现提质增效

在“双减”政策逐步实施下,数学教师应创新教学理念,进一步优化教学内容,围绕基本学情和教学目标,促进课堂教学的深度设计,课上借助多媒体和生活情境进行精细讲解,吸引学生注意力,并分层布置作业,改变以往“一刀切”带来的课业压力,使每个层次的学生都能取得进步,真正实现提质增效.

1.细化学情诊断,明确教学目标

课堂教学围绕学生开展,教师要先细化学情诊断,才能“以学定教”.首先,开展随堂测试,了解班内学生的整体水平,发现知识盲区和薄弱处,根据测试结果调整教学方案,从而满足学生的个性化需求.每名学生都是独立的个体,教师应做到因人而异、因材施教,观察每名学生的学习行为,与之交流反馈,识别并帮助解决存在的学习障碍,增强学生的数学自信.在“双减”背景下,教师还应科学制订具体教学目标,围绕本节课内容精心设计教案,为学生学习提供明确目标与方向,帮助其抓牢重点内容,学会灵活高效地学习和应用数学知识.以“一次函数”为例,教师应立足于教材,结合学生基本学情,将教学目标设定为“了解一次函数的定义、学会判定两个变量之间是否为函数关系”,围绕上述目标制订教案、设计教学流程,由此增强学生对函数知识的兴趣,在目标导向下加深知识记忆,提高课堂学习效果.

2.课上精细讲解,丰富教学情境

数学学科具有抽象性,涵盖许多抽象概念,对学生逻辑推理、抽象思维要求较高,特别是进入初中后,数学知识难度加深,许多学生感到学习吃力.在“双减”政策实施下,教师应意识到数学与生活间的关联,围绕课本知识引入生活化元素,创设生活化教学情境,并在先进信息技术、智慧平台的支持下,将晦涩枯燥的知识直观呈现给学生,由此激发他们的学习动力,加深对数学概念、原理等知识的理解.例如,在教学“一元一次方程”时,教师利用多媒体降低板书教学的难度,并引入生活中居民用电情境进行知识点教学.先在大屏幕上展示生活用电的波动曲线,特定范围内为0.68元/千瓦时,超过a千瓦时后,按照基本电价每千瓦时加价0.05元收费.这时,教师进行提问:“小明家8月份用电量为84千瓦时,缴纳电费58.32元,请问a值是多少.”上述情境学生十分熟悉,能够很快产生学习动力,并在问题驱动下主动思考,根据题意列出以下算式:0. 68a+(84-a)(0.05+0.68)=58.32,计算得出a为60.教师马上给予肯定,并继续追问:“如果小明家9月份平均每千瓦时的电价为0.70元,该月总用电量是多少?该交多少电费?”学生陷入思考,教师提示可将所求用电量用x表示,所交总电费固定,可列出方程:0.68×60+(0.68+0.05)(x-60)=0.70x,计算得出x=100,再用0.70×100=70元.上述生活情境创设不但能吸引学生的注意力,提高运算和问题解决能力,还可在无形中培养学生的环保意识,引导其自觉节约用电.

3.优化随堂练习,引导趣味学习

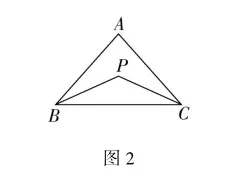

“双减”强调减轻学生的学习压力,减少课后作业,这就要求教师应将重心放到课堂,改变以往的“题海战术”,通过设置随堂练习,帮助学生巩固知识,减轻学习压力.教师在布置课堂练习时,可以将其与生活场景相结合,使学生意识到生活处处是数学,明白数学知识的应用价值,由此提高学习兴趣,做到学以致用.值得注意的是,教师应合理控制作业难度和数量,确保学生有充足时间完成,还可分层布置,满足各层次学生的知识训练需求.对于低层次的学生,随堂测验应以基础训练为主,如“若函数y=x+2-3b为正比例函数,求b的值.”对于中层次学生,可适当增加难度,如“在图2所示的等腰三角形ABC中,∠B和∠C的平分线相交于点P,设∠A的度数为x,∠P的度数为y,当∠A发生改变时,请列出y和x之间的函数关系式,并判断二者之间是否具有一次函数关系”.上述测验题可对学生进行提高训练,

教师还应在帮助学生巩固基础知识的同时,促进其思维发散.对于高层次学生,可布置更为复杂的题目,如“现从A,B两地向甲、乙两地运送蔬菜,已知A,B两地各有14吨蔬菜,其中甲需要15吨,乙需要13吨,从A运送到甲的运费为50元/吨,从A运送到乙的运费为30元/吨,从B运送到甲和乙的运费分别为60元/吨和45元/吨,假设总运费为W元,从A地向甲地运x吨蔬菜,请列出W和x间的函数关系式,如何运送蔬菜才能使运费最低?”上述题目具有一定难度,可促进学生知识拓展,提高学生对理论知识的实践应用能力.

(三)改善课堂评价策略,推动学生多元化发展

在“双减”背景下,数学课堂教学评价体系应与时俱进,朝着多元化方向转变.以往教学多以考试成绩为唯一标准,无法满足当前教学要求,很难全面反馈学生数学能力和学习成果,这就需要教师创建多元化评价体系,促进“教—学—评”一致性的贯彻落实,使课堂教学和评价有机结合,调动学生兴趣,培养主动探索和创新的精神,既能减轻课业负担,又能实现全面发展.在评价主体方面,除教师评价之外,还鼓励学生参与评价,以自评、小组互评等方式,明确自身薄弱点和缺陷,便于后续改正,从而高效完成学习任务;还可联系家长,针对子女学习活动做出客观评价;邀请其他学科教师加入,对学生综合表现进行评价.在评价内容方面,除书面成绩之外,还要将学生课堂表现、小组探究贡献度、作业完成度、数学思维发展等多方面融入进来,实现多方位、全过程的评价,鼓励学生多元化发展,而不是单纯掌握应试技巧,陷入“高分低能”的尴尬境地.在评价方式方面,课堂教学阶段,教师可口头表扬学生,也可采用肢体动作,如微笑、手势点赞、拍拍肩膀等方式给予认可,同时,教师还可引入计算机系统,以积分方式记录学生每堂课的表现,每个学期结束,学生可用积分兑换相应的奖品,此举可使学生在后续学习中不再抵触,自觉端正态度,激发学习积极性.

结 语

综上所述,在双减背景下,数学教师应站在学生的角度思考问题,坚持以生为本的原则,不断丰富课堂教学模式,依靠情境教学、探究合作活动、模拟实验等方式,为学生创造良好的思维转化条件,并构建多元化教学评价体系,对学生进行多角度、全方位的评价,通过丰富评价主体、评价内容、评价方式等手段,获得客观全面的评价结果,促进学生综合发展,也可为后续教学方案优化提供科学依据,最终让初中数学课堂整体教学达到提质增效的目标.

【参考文献】

[1]杨万俊.“双减”背景下初中数学课堂教学的创新策略探究[J].学周刊,2024(12):76-78.

[2]殷成叶.“双减”背景下初中数学课堂教学提质增效的策略[J].中学数学,2024(6):82-83.

[3]刘国辉.“双减”背景下初中数学课堂教学策略探究[J].数学学习与研究,2023(36):89-91.

[4]林寒冰.“双减”背景下初中数学课堂教学提质增效探究[J].基础教育论坛,2023(22):80-82.

[5]宋军.“双减”背景下初中数学课堂教学实效提升的建议[J].数学大世界(下旬),2023(6):68-70.

[6]梁慧琴.“双减”背景下初中数学课堂教学的创新策略探索[J].数学学习与研究,2023(10):113-115.