以“和”求“积” 三三得“久”

2024-11-02王莹张娜

学校文化是学校的核心,是驱动学校持续、稳定、高质量发展的动力,是学校获得凝聚力、竞争力和影响力的必由之路,是学校发展的不竭动力源泉。课程作为师生成长的平台,是引领学校发展的重要因素,同时也是学校文化得以呈现和传承的载体。实现学校文化与三级课程一体化建设,以“和”求“积”,三三得“久”,是榆林市第九小学的新探索。

挖掘学校文化内涵,构立三级课程育人愿景

在构建学校文化与三级课程一体化体系时,首先需要深入挖掘学校文化的内涵,使之成为驱动课程建设的灵魂。榆林市第九小学以国家课程为基础,结合地方特色与校本特色,构建了国家课程校本化、地方与校本课程特色化的育人格局。这一过程不仅体现了对学校历史与传统的尊重,还彰显了与现代教育理念的融合。学校研究学生对学校文化与三级课程一体化的课堂与学习行为,激发学生学习的内驱力,促进学生全员发展、全面发展、个性发展。

学校文化与三级课程一体化建设“以‘和’求‘积’,三三得‘久’”的释义为:“和”指各种因素的和谐与协调;“积”是指“整体大于部分之和”“整体涌现性”“几何级增长”;“积”比“和”多两笔,多的是两种支撑性因素,即指“向下扎根的坚守性”和“向上飞扬的创造性”;当学校教育能“化和为积”时,它就有了很强的可持续发展性,即这里所说的“得‘久’”。

校训的更新从“先成人,再成才;先做人,再做事”到“怀冲天情,持笃行志”,不仅是文字的更迭,还是理念的升级。新校训中“冲天”与“笃行”分别蕴含了对学校位置与历史的自豪感和对师生追求卓越、脚踏实地的期许,进一步明确了学校的文化方向与价值取向。定义“冲天”至少有两个原因,一是学校位于榆林市航宇路,长期践行着“特别能吃苦、特别能合作、特别能创新、特别能奉献”的航天(航宇)精神,二是校名“九”小中,九是个位数中最大的一个数,也有“九天揽月”之意;“笃行”之意,有方向、有能力、能坚持,有起伏、有变化、能长远,有“笃行不怠”之意,也因榆林的别称——“驼城”,像骆驼一样稳步前行。学校认为,现在的校训不仅能充分体现原有校训的愿景,更能体现师生生命成长的健康样态。“为每个平凡生命增添绚丽色彩”的办学理念与“青春”的概念相关联,既是向学校历史致敬,又是对当前时代背景下立德树人目标的深刻理解。这一理念强调了学校对每一个学生的个性化关怀与成长支持,旨在通过教育,让每位学生都能展现出独一无二的光彩。

聚焦学校文化与三级课程一体化,探寻三级课程建设新思路

一是明确工作思路。优化顶层设计,建立项目工作室(坊),抓住“学校文化与三级课程一体化”存在的问题,梳理改革实践体系,全力组织施工。二是采用科学方法。坚持问题导向,一切从实际出发,采取文献研究法、调查研究法、行动研究法、比较研究法,注重教育教学和管理服务等方面的一线大数据,利用信息技术手段,保证情况真实、数据可靠、结果科学。三是突出育人导向。聚焦“学校文化与三级课程一体化”,遵循学生身心发展和教育教学规律,紧扣时代脉搏,把爱国主义教育、理想信念教育和社会主义核心价值观等有机融入“一体化”,扎实开展素质教育,促进学生全面健康发展。四是关注核心素养。立足“学校文化与三级课程一体化”,以培养“全面发展的人”为核心,在丰富多彩的三级课程内涵上,培养学生适应社会发展的能力和好习惯,培养学生“文化底蕴、科学精神、学会学习、健康生活、责任担当、实践创新”六大核心素养。五是解决重大难题。建设好“学校文化与三级课程一体化”,重组课堂结构,改变学习方式,开展跨学科学习,提升课堂教学效益;打造好“学校文化与三级课程一体化”,开展缤纷社团、课后服务和项目式活动,提升学生综合素养;利用好“学校文化与三级课程一体化”,助力学生全面发展,破解“学校文化与三级课程一体化”问题瓶颈。

因此,建设“学校文化与三级课程一体化”体系,必须明确工作思路,坚持育人导向,遵循学生身心发展规律,紧密结合时代需求,将爱国教育、理想信念教育和社会主义核心价值观等元素有机融入课程体系之中,促进学生全面发展。

激活学校文化基点,发挥三级课程育人实效

学校努力激活学校文化基点——为每个平凡生命增添绚丽色彩,让每个孩子成长为最好的自己,让学生在德的养成、智的启迪、体的历练、美的熏陶和劳的实践方面获得全面、协调与和谐的发展。构建“三三三课程”体系,即原则上的呼应三种文化(中华优秀传统文化、社会主义先进文化、革命文化),升维构划与降维实施(学校层面整体构划,级、班个性生成),踏浪而进与积久而淀相结合的原则;有校本(学校层级、比较统一的)课程,级本(根据年龄特征、因级有异的)课程,班本课程以及聚焦生本课程的优长项目“小先生”展学课程、混龄助学和家长支持课程。这一课程体系的提出,为学校高质量发展提供了更为科学、细致的指导蓝图。

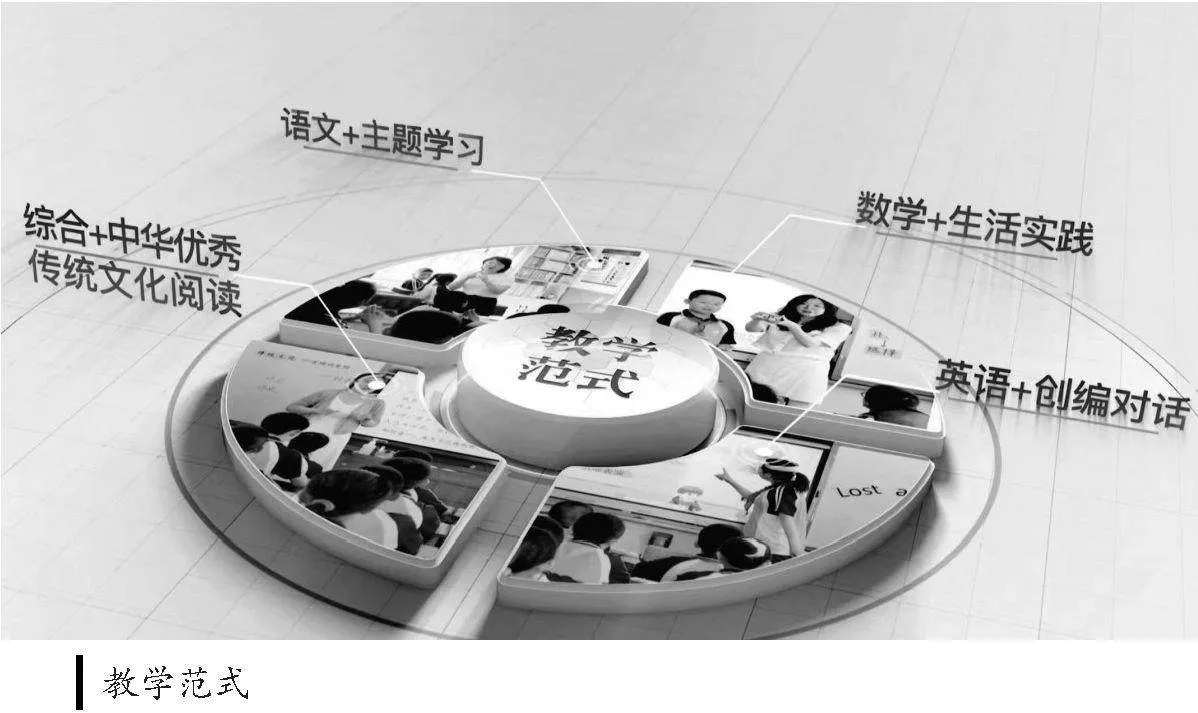

“三三三课堂”的设计与优化,围绕“让学”优先(对教学现象进行“一定程度的颠覆”和较大幅度的重构)、同向异阶、立标施评原则展开,通过问题和任务驱动(一般以三个问题或任务来组织和推进一堂课:自学,形成“已知”;提学,着力“似知”;进学,面向“未知”),构建以自学、提学、进学为核心的学习流程,同时关注学习过程中的反思与评价(“该学”的有没有学到、学好;“可学”的有没有观照和涉及;“愿学”的有没有引发和促成),确保学生的学习成效与兴趣激发。

聚焦“三个课堂”,推动学校基础教育高质量发展。以课程重构、课堂重建为核心,立足学生发展视野,坚持以“第一课堂”为主线,以学定教,通过课堂结构优化重组,改变学生的学习方式和对学生的评价方式,促进学生自主、全面、终身发展。以“第二课堂”为载体,设立分层、分类的“1324”课程体系,推动开展缤纷社团活动,让每名学生都能选择自己喜欢的课程,助力学生成长为最好的自己。以“第三课堂”为推手,利用区内外研学教育和社会实践资源,全面加强研学旅行和社会实践课程建设,带领学生进入社会大课堂,获得综合大体验,让学生在看、学、思中感悟生活,在练、行、践中陶冶情操,促进学生核心素养的提升。

耕一方沃土,撒一把种子,施一季雨水,赏一园花开。教育如同培育花朵,致力于为每个平凡的生命增添绚丽色彩。榆林市第九小学通过深化“学校文化与三级课程一体化”建设,实现了教育理念的革新与实践的创新,不仅激活了学校文化的核心价值,而且在实践中不断探索、创新,形成了独具特色的教育样态,为学生的个性化成长提供了更广阔的空间。未来,学校会继续通过文化引领发展,深化“九小行动”,以“和”求“积”,实现教育的可持续发展,为培养具有国际视野和深厚人文底蕴的现代公民奠定扎实基础。