基于“四个理解”的问题驱动教学设计

2024-10-27刘再平罗新兵王允

摘 要:“四个理解”对于学生数学核心素养的落实、数学教学质量的提升、数学教师的专业发展有重要的影响. 数学问题驱动教学是合理设计问题链并推进教学过程的教学模式,在体现数学思维脉络中落实数学核心素养. 以“椭圆及其标准方程”的教学设计为例,将“四个理解”与问题驱动教学创新融合,分析了“四个理解”的内涵,构建了基于“四个理解”的问题驱动教学模式,展示了其教学路径,有效实现了知识建构与学会学习的统一.

关键词:四个理解;问题驱动;教学模式;教学路径;核心素养

中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1673-8284(2024)05-0042-06

引用格式:刘再平,罗新兵,王允. 基于“四个理解”的问题驱动教学设计:以“椭圆及其标准方程”为例[J]. 中国数学教育(高中版),2024(5):42-47.

数学问题链是数学知识结构化的表现形式,是对数学问题不断深化、推广,逐次引申、综合而形成的若干问题. 数学问题驱动教学是运用数学问题链推进教学的过程,倡导利用主干问题及与其关系紧密的子问题引导学生冷静思考、充分表达,体现思维脉络的教学. 在数学课堂教学中,教师如何设置数学问题链,如何利用问题链推进教学进程,是问题驱动教学首要思考的问题.

数学教学的“四个理解”着眼于数学知识本质和学生认知特点,有效利用信息技术,合理设置教学情境,通过在情境中生发的高质量和系列化问题,引导学生深度思考和探究,在提升学生思维水平和提高课堂教学效率的同时,为问题驱动教学提供了理论指导和实践指南. 以下基于“四个理解”构建具体教学模式,并以“椭圆及其标准方程”为例,探讨问题驱动教学的课堂实践.

一、“四个理解”的内涵

2010年,章建跃博士提出了理解数学、理解学生和理解教学;2017年,章建跃博士在原有的“三个理解”的基础上补充了“理解技术”,正式提出数学教学的“四个理解”. 他强调:“四个理解”的水平是教师专业水平和育人能力的集中体现,是提高数学教学质量和效益的决定性因素,是有效提升学生数学核心素养的必备条件.

理解数学主要是对数学方法、思想和精神的理解,对数学知识中凝结的数学思维活动方式和价值观资源的理解,深入剖析数学知识内容,深入理解和自觉应用具有统摄性的一般概念. 理解学生主要是把握学生的认知特点,了解学生的数学学习规律、认知基础、生活经验、知识技能和思维方式,其核心是理解学生的数学思维规律. 理解教学主要是对数学教学规律和特点的理解,数学教学过程应当是以启发式教学思想为指导,用问题驱动学生学习,学生通过类比、推广、特殊化等思维活动,经历概念的概括过程和思想方法的形成过程. 理解技术主要是在现代信息技术背景下懂得如何有效利用技术促进学生的学和教师的教.

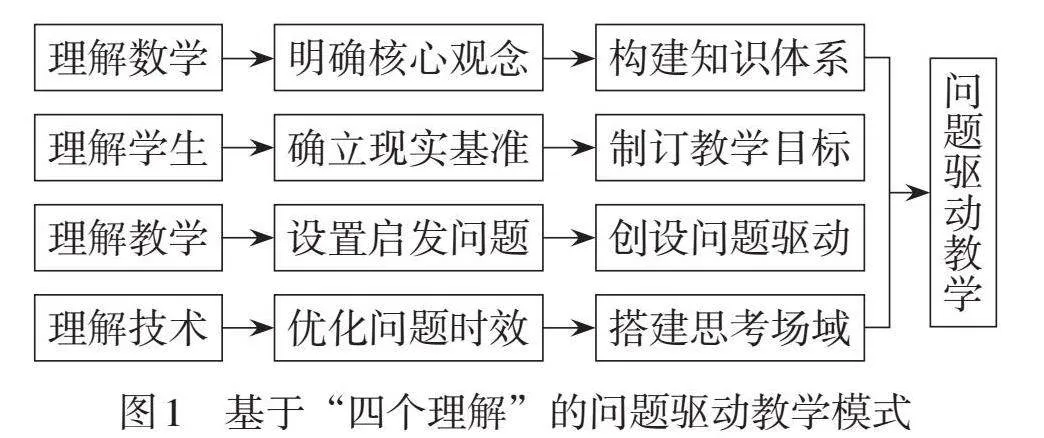

二、基于“四个理解”的问题驱动教学模式

问题驱动教学是一种操作性较强的教学实践方法,“四个理解”为数学问题驱动教学提供了理论指导和基本逻辑. 将“四个理解”与问题驱动教学有机融合,不仅有利于“四个理解”理念的落实,提高问题驱动教学的有效性,还可以拓展理论的外延,丰富实践的内涵. 鉴于此,构建基于“四个理解”的问题驱动教学模式,如图1所示.

基于理解数学明确核心观念是开展问题驱动教学的基础,有利于教师把握数学知识结构体系,从而站在系统的角度展开教学. 基于理解学生确立现实基准是问题驱动教学实施的前提. 建构主义学习观认为,知识的获取是以原有的经验为生长点,学生建构知识的过程是对自身已有经验的改造和重组,理解学生确立现实基准有利于唤醒学生的已有经验,制订符合学生认知的教学目标. 基于理解教学设置启发问题是问题驱动教学的关键,理解教学设置启发问题才能协调课堂教学节奏,实现知识的有序生成与理解. 基于理解技术优化问题时效是问题驱动教学的辅助,理想的数学课堂教学是依靠多媒体等信息技术和教学板书在高品质课堂教学追求的共识中相得益彰.

三、基于“四个理解”的问题驱动教学路径

数学问题驱动教学试图运用主干问题激发学生深入思考,在解决问题的过程中建构知识与积累经验,并在体会思想的脉络化思考中发现问题、提出问题、分析问题和解决问题,提升数学核心素养.“四个理解”的教学理念很好地指引问题驱动教学实现上述目标. 本文以北师大版《普通高中教科书·数学》选择性必修第一册(以下统称“教材”)中的“椭圆及其标准方程”为例,具体展示基于“四个理解”的问题驱动教学设计.

1. 基于理解数学明确核心观念

数学学习是一个不断淡化较特殊的概念和方法寻求较一般的数学核心观念的过程,数学教学的目标与根本任务在注重概念理解与经验积累的同时,更注重学生思维能力的发展,以及形成概念与方法背后蕴含的学科品质和核心观念. 明确数学核心观念不仅有利于教学目标的落实,也是发展学生数学核心素养的迫切需要.

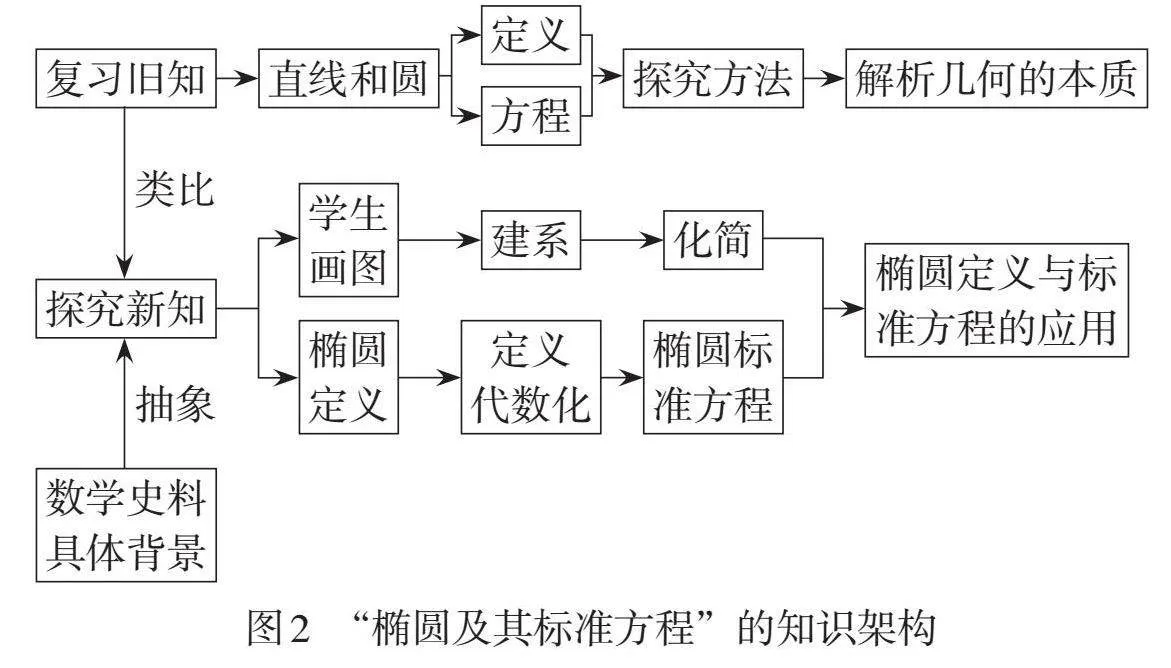

“椭圆及其标准方程”是学习直线和圆后的延续,要求学生先类比直线和圆的学习心路历程,再从画椭圆的过程中概括椭圆的定义,然后合理建系,将椭圆的几何定义代数化,推导椭圆的标准方程,如图2所示. 学习本节内容也为后续双曲线、抛物线的学习做好了类比铺垫.《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》对本节课的要求是:根据具体问题情境的特点,建立平面直角坐标系;根据几何问题和图形的特点,用代数语言把几何问题转化成为代数问题;运用代数方法得到结论.

通过上述分析可知,本节课的数学核心观念是坐标法,其本质是通过建系寻求椭圆的标准方程,即将几何图形转化为代数形式,进而用代数方法研究图形的几何性质,建立代数与几何之间的联系,这也是数形结合的典范.

2. 基于理解学生确立现实基准

在学习本节内容之前,在知识上,学生已经学习了直线和圆的方程,经历了合理建系、将几何问题代数化、从定性到定量研究问题的历程;在能力上,学生已经具备基本的观察、概括、建系和化简能力;在数学思想方法上,学生对数形结合思想有所了解. 这些都为本节课的学习做好了准备. 然而,在抽象概括椭圆定义和化简椭圆方程时,本节课对学生数学抽象、逻辑推理和数学运算等素养要求较高,学生存在一定认知挑战,因此应该创设顺应学生认知规律的问题情境和问题链来驱动学生学习,以求突破这些认知难点.

基于此,制订本节课的教学目标:了解圆锥曲线的发展历史和椭圆的实际背景,经历在实际情境与动手画椭圆的过程中抽象椭圆定义的过程,理解椭圆的定义;通过恰当建立平面直角坐标系,经历由椭圆定义推导椭圆标准方程的过程,掌握椭圆标准方程,并能应用其解决相关问题;体会解析几何的本质和数形结合思想,培养学生的几何直观、数学抽象、数学运算和逻辑推理素养,积累数学活动经验,引导学生学会学习;通过渗透数学史料和引导学生动手实践,培养学生学会用数学的眼光观察世界、用数学的思维思考世界、用数学的语言表达实际问题,激发学生的数学学习兴趣,培养他们刻苦钻研的精神,落实数学育人.

本节课的教学重点是理解椭圆的定义,掌握椭圆的标准方程,并能解决一些具体问题;教学难点则是椭圆定义的概括和椭圆标准方程的推导.

3. 围绕理解教学设置启发性问题

在理解教学方面,本节课引导学生通过类比、特殊化和一般化等思维活动,让学生经历概念的概括与归纳过程和思想方法的形成过程. 其中,核心是培养学生的数学思维能力,关键是设置好的驱动问题和设计自然的教学过程. 因此,本节课以问题驱动学习,类比直线与圆的学习经验,借助数学史和身边的椭圆情境提出主干问题,然后在对主干问题的探究过程中不断提出相互关联的子问题,引领学生在不断思考的过程中抽象椭圆的定义,推导椭圆的方程,感悟知识生成的自然性、连贯性和合理性.

(1)类比已有经验,借助数学史和实际情境提炼主干问题.

背景1:直线的方程有哪些?圆的定义和方程是什么?如何推导直线和圆的方程?回顾直线和圆的学习历程,思考解析几何的本质是什么.

【设计意图】温习旧知,回顾解析几何的本质:合理建系,将问题转化为用代数定量的方法来研究几何问题,建立代数与几何之间的联系,为椭圆的学习做好认知与经验的类比基础.

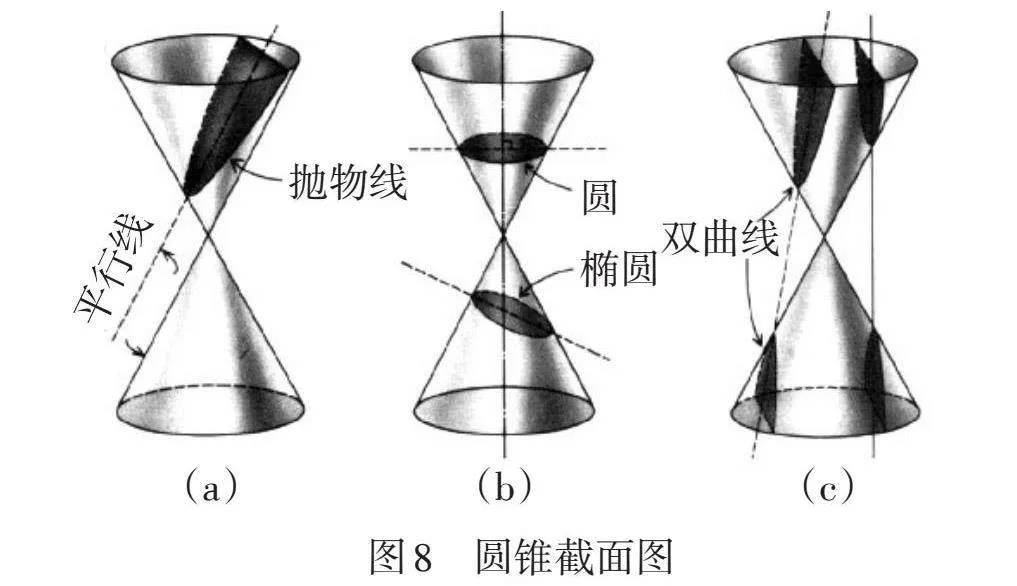

背景2:阅读教材章头语,思考圆、椭圆、抛物线和双曲线为什么被统称为圆锥曲线,如何切割圆锥获得所有圆锥曲线. 梳理圆锥曲线的发展历史.

师生活动:教师引导学生从静与动两个视角梳理圆锥曲线的发展史,如图3所示.

背景3:列举身边的椭圆实例.

师生活动:当学生发现如图4和图5的实例后,教师可以引导学生将桌面上的水杯倾斜一定角度,然后观察水面的形状,从而发现身边的椭圆,如图6所示.

【设计意图】通过渗透数学史料,由远及近地列举椭圆实例,消除学生对椭圆的陌生感,激发学生的钻研热情,帮助学生感受数学的美,激发学生对数学研究的热情,充分发挥章头语的育人功能,并为椭圆定义的抽象做准备.

主干问题:动手画椭圆,能否概括椭圆的定义并探究椭圆的标准方程?

(2)分解主干问题,设计结构关联的子问题链.

子问题链主要指围绕教学主题,一环套一环、一步接一步,环环相扣、步步深入、循序渐进地促进主干问题解决的一系列问题. 子问题链中包含的一系列问题往往不是相互独立的,它们是根据主干问题的内在逻辑和问题解决的基本套路,结合学生的认知发展规律,在学生思维受挫之际及时提出的一系列联系紧密的子问题. 因此,子问题链是解决主干问题的有力辅助、是学生思维方向的指引者,是促进学生合乎逻辑地思考并自然建构新知的强大保障.

子问题1:阅读教材第一、二自然段,如何动手画一个椭圆?

师生活动:教师借助几何画板软件展示画椭圆的基本程序,学生4人一组用课前准备好的绳子等工具合作画椭圆,并选一组学生在黑板上演示.

子问题2:将绳子的两端固定在同一个定点上,用笔尖勾起绳子的中点使绳子绷直,围绕定点旋转,笔尖形成的轨迹是什么?将绳子的两端分别固定在两个定点上,用笔尖勾直绳子,移动笔尖,得到的轨迹又是什么?

子问题3:回顾上述作图过程,哪些量没有变?哪些量变了?试归纳概括椭圆的定义.

师生活动:教师引导学生归纳概括椭圆的定义,了解焦点与焦距的含义.

子问题4:若定义中的常数等于[F1F2],则动点的轨迹是什么?若定义中的常数小于[F1F2],则动点的轨迹又是什么?

【设计意图】通过有序追问,先驱动学生结合画椭圆的实践经验,类比圆的定义抽象概括椭圆的概念,然后逐步完善并加深对椭圆概念的理解.

子问题5:通过背景1,我们回顾了直线和圆的方程的探究程序,即建系、设点、列式、化简. 类比上述方法,能否探究椭圆的标准方程?

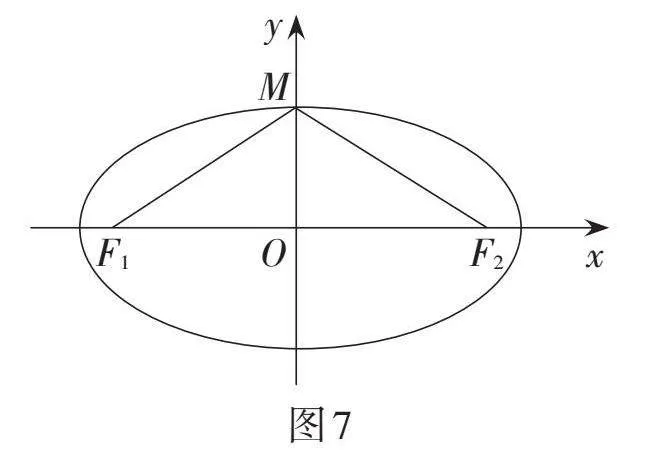

子问题6:如图7,当动点M在y轴的正半轴上时,由椭圆的定义及对称性,能否判断线段[MF1]与常数a的关系?

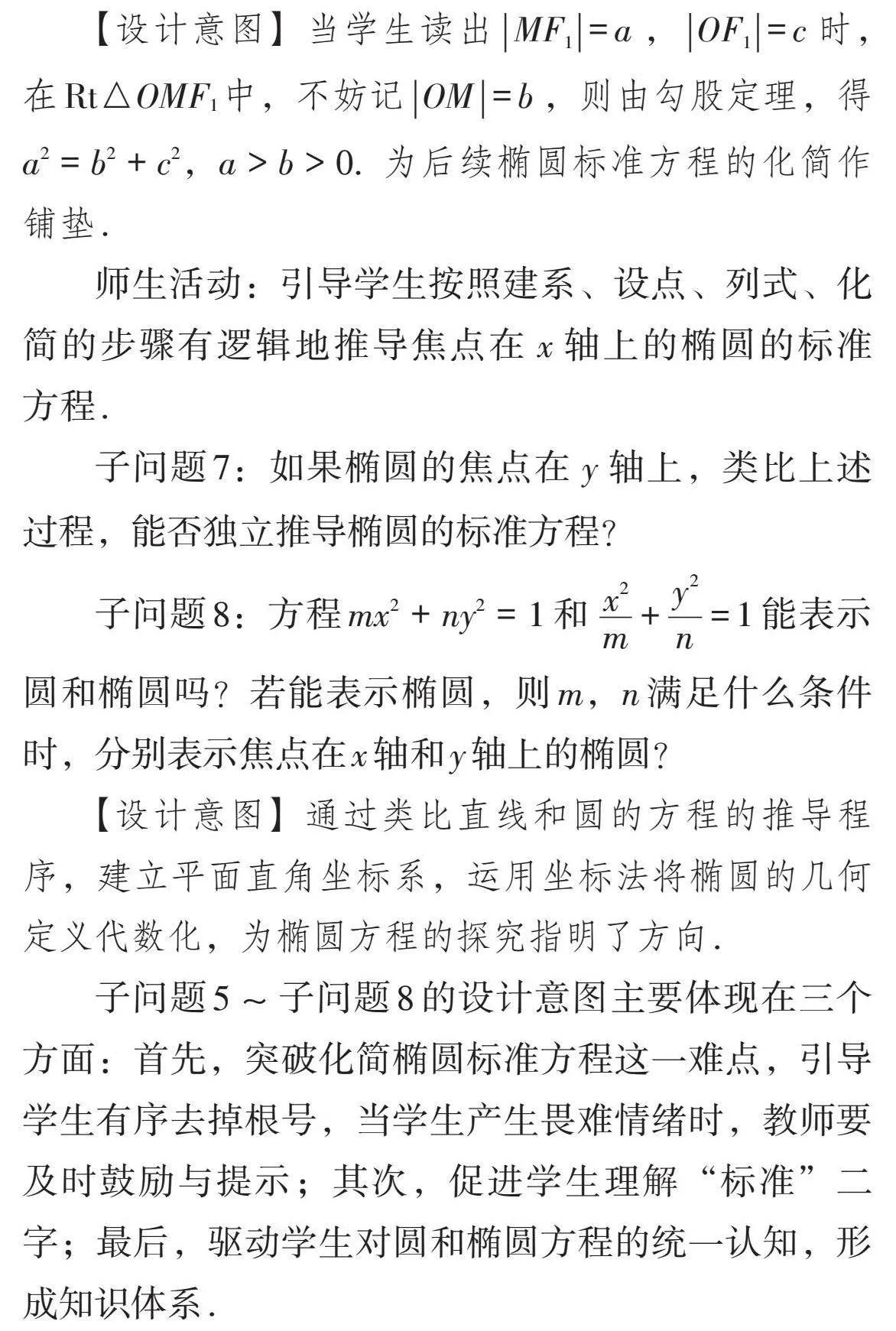

【设计意图】当学生读出[MF1=a],[OF1=c]时,在Rt△OMF1中,不妨记[OM=b],则由勾股定理,得a2 = b2 + c2,a > b > 0. 为后续椭圆标准方程的化简作铺垫.

师生活动:引导学生按照建系、设点、列式、化简的步骤有逻辑地推导焦点在[x]轴上的椭圆的标准方程.

子问题7:如果椭圆的焦点在[y]轴上,类比上述过程,能否独立推导椭圆的标准方程?

子问题8:方程mx2 + ny2 = 1和[x2m+y2n=1]能表示圆和椭圆吗?若能表示椭圆,则m,n满足什么条件时,分别表示焦点在x轴和y轴上的椭圆?

【设计意图】通过类比直线和圆的方程的推导程序,建立平面直角坐标系,运用坐标法将椭圆的几何定义代数化,为椭圆方程的探究指明了方向.

子问题5 ~ 子问题8的设计意图主要体现在三个方面:首先,突破化简椭圆标准方程这一难点,引导学生有序去掉根号,当学生产生畏难情绪时,教师要及时鼓励与提示;其次,促进学生理解“标准”二字;最后,驱动学生对圆和椭圆方程的统一认知,形成知识体系.

当然,在推导焦点在y轴上的椭圆的标准方程时,教师要给学生留下充足的思考时间,鼓励学生独立完成,从而提高学生的探究能力和思维品质.

子问题9:本节课学到了哪些知识和技能?这些知识与技能是如何生成的?积累了哪些学习经验?体会到了哪些数学思想方法?

师生活动:当学生小结、师生补充后,鼓励学生课后类比学习抛物线和双曲线的相关知识.

4. 关注理解技术优化问题时效

数学课时有限,每节课学生注意力集中的时间也有限,为了在有限的时间内完成教学目标,可以合理增加教学容量,丰富教学形式,化解数学抽象特性,这迫切需要理解技术优化问题时效. 因此,本节课将多媒体、几何画板软件、数学实验与传统数学教学有效融合.

(1)借助信息技术,优化主干问题和子问题的时效性.

本节课是在学生已有直线和圆的学习经验的基础上,结合数学史料和实际椭圆情境提出主干问题,重点是引出和探究新知. 因此,主干问题的提出需要高效利用课堂教学时间,借助信息技术,运用多媒体及时呈现数学史料(图3)、实际椭圆情境(图4、图5和图6)和圆锥曲线的动态切割视频(图8).

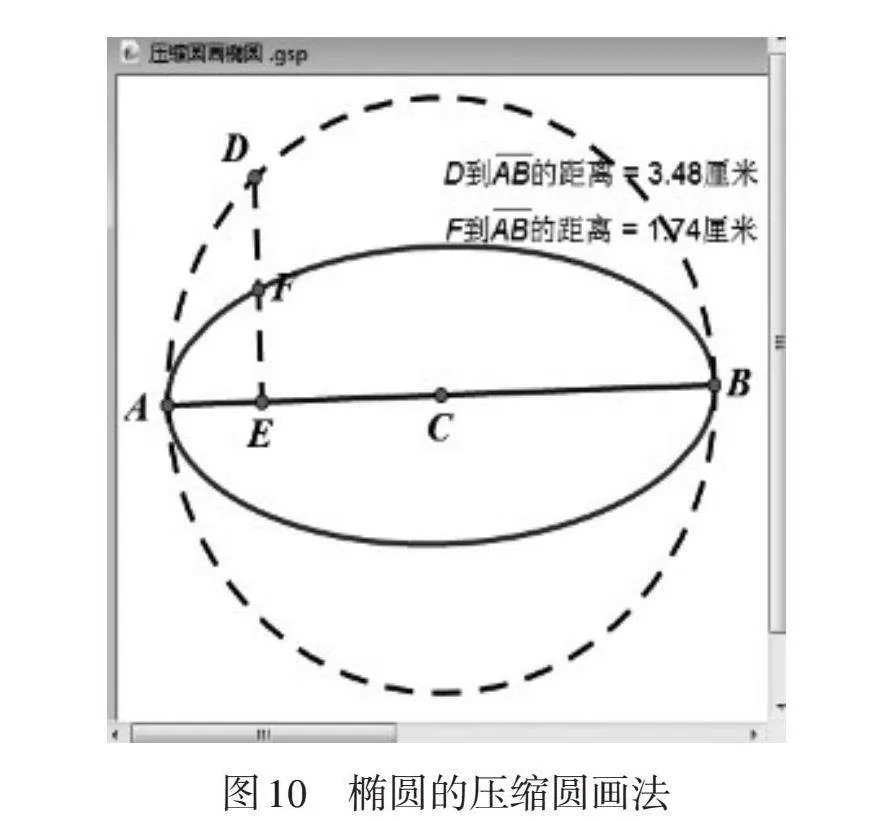

在提出子问题1和子问题2后,为了促进学生顺利画出椭圆,可以借助几何画板软件动态展示椭圆的画法(图9),课尾也可以展示压缩圆的椭圆拓展画法(图10).

(2)借助信息技术,优化课堂练习和课后作业的时效性.

为促进学生理解和巩固新知,提高学生的独立思考能力,鼓励学生课后继续探究,需要设计好的课堂练习与课后作业题. 用多媒体呈现课堂练习与课后作业题,便于学生及时延续学习活动.

课堂练习1:概念辨析,并说明理由.

(1)椭圆的特殊形式是圆;

(2)到F1[-1,0],F2[1,0]的距离之和为2的点的轨迹是椭圆;

(3)平面内与两个定点F1,F2距离之和等于常数的点的轨迹是椭圆.

技术指南:利用PPT设置判断按钮和动画效果,给予合理注释,高效评判,加深学生对概念的理解,做到精准教学.

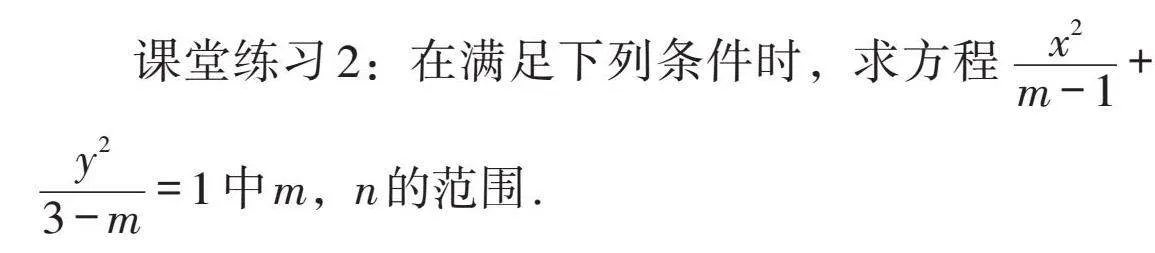

课堂练习2:在满足下列条件时,求方程[x2m-1+][y23-m=1]中m,n的范围.

(1)表示圆;

(2)表示焦点在x轴上的椭圆;

(3)表示焦点在y轴上的椭圆;

(4)表示椭圆.

技术指南:利用PPT呈现,简洁精练,突出知识体系.

课堂练习3:(教材例题改编)2021年12月29日,长征二号丁遥四十一运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将天绘-4卫星送入预定轨道. 天绘-4卫星的运行轨道是以地球中心为焦点的椭圆,距地球表面最近点的距离为m千米,距地球表面最远点的距离为n千米,地球可近似地看作一个半径为R千米的球体,求椭圆轨道的标准方程.

技术指南:播放相关视频,动态呈现卫星发射过程,形象直观,渗透德育,激发学生的民族自豪感和自信心.

课后作业1:教材习题2-1的第1题、第2题、第3题和第9题.

课后作业2:制作圆与椭圆知识的思维导图.

课后作业3:类比椭圆的学习模式,预习抛物线和双曲线的相关知识.

技术指南:PPT简洁直观,高效展示,分层作业,优化教学方式.

总之,无论是新知探究阶段,还是巩固评价环节,都可以运用信息技术来辅助完成,节省课堂时间,适度扩大课堂容量,优化问题时效,促进课堂教学活动顺利开展,从而提高课堂教学的有效性,这也是教材中增加信息技术应用内容的意图.

四、设计反思

好的教学设计需要提出有效的问题和设计自然的过程,其核心是教会学生思考,帮助学生学会数学学习,提高学生的数学思维能力.“四个理解”指引下的问题驱动教学设计,还需要关注以下几点.

1. 创设真实性、相关性问题情境

好的问题情境建立在情境的真实性和相关性上. 情境的真实性指情境本身来自真实的世界,反映了数学知识发展的真实脉络;情境的相关性指问题是在情境中自然产生的,而非人为编造,问题的解决也需要借助情境信息.

2. 设计可接受、促思考的引领问题

怎样才能设计好的引领问题?我们认为,在学生的心理和认知承受范围内,以促进学生的积极思考为目的,以实现课堂自然生成为追求,紧扣当前数学一般观念,促进学生数学思维发展,才是好的引领问题.

3. 梳理承启性、进阶性问题关系

好的问题应该突出数学的知识结构和系统性. 主干问题的设计需要关注知识的本源,子问题链的设计要助力主干问题的解决,在突破学生思维障碍的同时,促使学生合乎逻辑地思考和建构新知. 主干问题指导了子问题链的提出;反之,子问题链促进了主干问题的解决,从而厘清了知识脉络,揭示了知识本质. 两者相辅相成,共同实现学生数学思维的进阶.

4. 突出灵活性、有效性问题的使用

尽管基于“四个理解”的问题驱动教学中的问题以教师课前预设为主,但是真实的课堂教学是在师生互动中演进的,课前预设的问题不能完全僵化和原封不动地呈现给学生,学生在教学过程中提出的一些数学问题也要灵活选用,即突出灵活性、有效性问题的使用.

参考文献:

[1]黄光荣. 问题链方法与数学思维[J]. 数学教育学报,2003,12(2):35-37.

[2]唐恒钧,张维忠. 数学问题链教学的内涵与特征[J]. 教育研究与评论(中学教育教学),2021(1):8-12.

[3]章建跃. 理解数学 理解学生 理解教学:“第五届全国高中青年数学教师优秀课观摩与评比活动”总结暨大会报告[J]. 中国数学教育(高中版),2010(12):3-7,15.

[4]章建跃. 核心素养导向的高中数学教材变革(续1):《普通高中教科书·数学(人教A版)》的研究与编写[J]. 中学数学教学参考(上旬),2019(7):6-11.

[5]李昌官. 为发展学科一般观念而教:兼谈解析几何复习起始课教学[J]. 数学通报,2019,58(9):11-15.

[6]唐恒钧,张维忠. 数学问题链教学的理论与实践[M]. 上海:华东师范大学出版社,2021.

[7]中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.

[8]王先进. 谈问题串的设计方法[J]. 数学通报,2012,51(7):17-19,23.

[9]章建跃. 章建跃数学教育随想录[M]. 杭州:浙江教育出版社,2017.

[10]李亚琼,宁连华. 数学知识观视角下学习进阶的再审视[J]. 课程·教材·教法,2023,43(7):111-117.