指向“归类突破”的微专题课模式研究

2024-10-27李现勇樊星星

摘 要:根据高中数学微专题课的特点和“归类突破”的原则探究微专题课堂模式的构建,并以“数列的递推关系”为例设计指向“归类突破”的微专题复习.

关键词:归类突破;微专题课模式;数列的递推关系

中图分类号:G633.6 文献标识码:A 文章编号:1673-8284(2024)05-0004-04

引用格式:李现勇,樊星星. 指向“归类突破”的微专题课模式研究:以“数列的递推关系”为例[J]. 中国数学教育(高中版),2024(5):4-7.

一、引言

微专题是从学生的学情出发,以知识方法为中心串联问题的小切口专题. 微专题课是高三二轮复习的主要形式. 归类教学是高中数学教学的常用教学方法,指在不排除知识积累与适度训练的前提下,更加注重并强调诸多数学问题解决方法上的类别归纳,追溯创设各种情境下的数学问题背后隐藏的通性通法,能对解决办法进行合理的归类并实施有效教学. 归类时应该将具有相似属性、特征或解题方法的知识点或题目归为一类. 同时,考虑知识点或题型的难易程度、深浅层次,按照由浅入深的顺序进行递进式教学. 不仅要关注单个知识点或题型,还要考虑它们与整个数学体系的关系. 归类还可以根据学生的学习情况和教学的需要进行适当调整. 对于一些多角度解决的问题,可以根据不同的解题方法进行多维度归类. 归类的过程和结果应该围绕教学目标进行,如提高解题效率、加深对某一数学概念的理解等,使归类具有目标导向性. 归类的过程应该注重实践性原则,即鼓励学生参与且通过实践活动(如合作探究和小组讨论等)来深化对此类知识的理解和应用.

二、模式建构

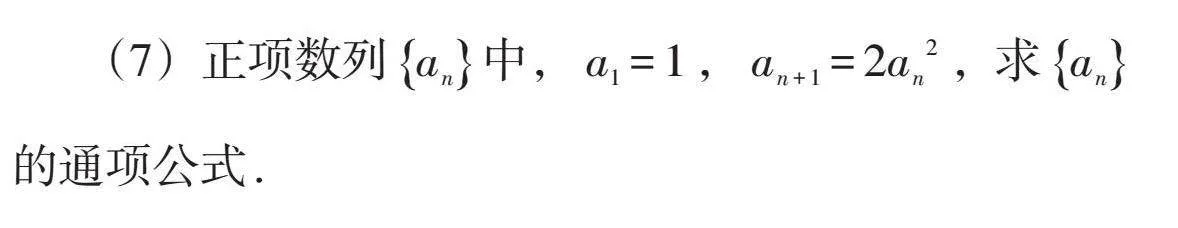

基于以上理论,指向“归类突破”的微专题课的设计必须依据学生的学情、课程标准和高考试题分析来确立微专题的主题和教学的焦点. 将教学内容进行合理分类,精心挑选典型例题和变式题目,并选用适当的练习题进行巩固和反馈. 此外,还需要对教学结构进行周密规划,明确教学内容的排列顺序,设计学生的课堂互动活动,以及确定教学方法和评价策略,最终形成指向“归类突破”的微专题课模式,如图1所示.

三、教学实例

基于上述模式,笔者设计并实施了一堂以“数列的递推关系”为主题的“归类突破”微专题复习课. 此次教学活动是以学生的学习情况反馈为基础,识别学生在掌握数列递推关系方面存在的弱点,并将其作为促进学生能力提升的关键切入点.

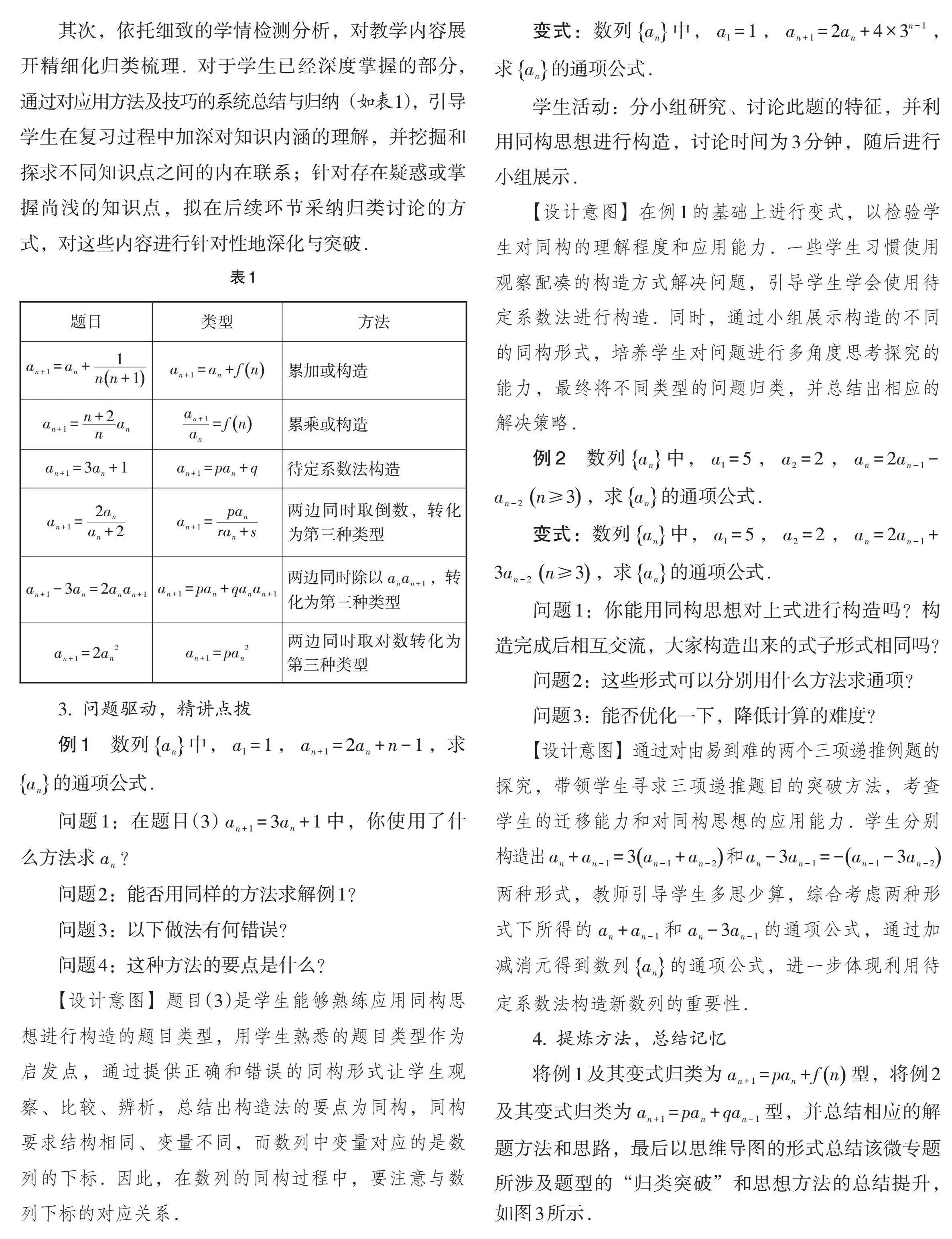

1. 基础前测,学情反馈

(1)数列[an]中,[a1=1],[an+1=an+1nn+1],求[an]的通项公式.

(2)数列[an]中,[a1=1],[an+1=n+2nan],求[an]的通项公式.

(3)数列[an]中,[a1=1],[an+1=3an+1],求[an]的通项公式.

(4)数列[an]中,[a1=1],[an+1=2an+n-1],求[an]的通项公式.

(5)数列[an]中,[a1=1],[an+1=2anan+2],求[an]的通项公式.

(6)数列[an]中,[a1=1],[an+1-3an=2anan+1],求[an]的通项公式.

(7)正项数列[an]中,[a1=1],[an+1=2an2],求[an]的通项公式.

【设计意图】《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《标准》)中对数列通项有具体要求:“能够结合具体实例,理解通项公式对于数列的重要性,知道通项公式是这类函数的解析表达式.”依据“归类突破”的相似性原则,设置数列的递推关系课前基础测试,让学生进行知识回顾和自检,检测学生对此数列递推关系基本题型的掌握程度. 教师通过批阅作业摸清学情,寻找学生的易错点和能力增长点,并根据学情进行微专题教学内容的设置.

在本案例的实际操作过程中,第(4)题学生的错误率最高,主要错误原因是利用同构思想进行构造时形式错误,深究内因是学生对同构思想的理解不够深入,导致应用出错,而同构思想在高中数学的数列、函数与导数、解析几何等知识中均有体现. 因此,基于学情将本微专题教学的重点放在[an+1=2an+n-1]及其变式,教学目标为对同构思想的深入理解和应用.

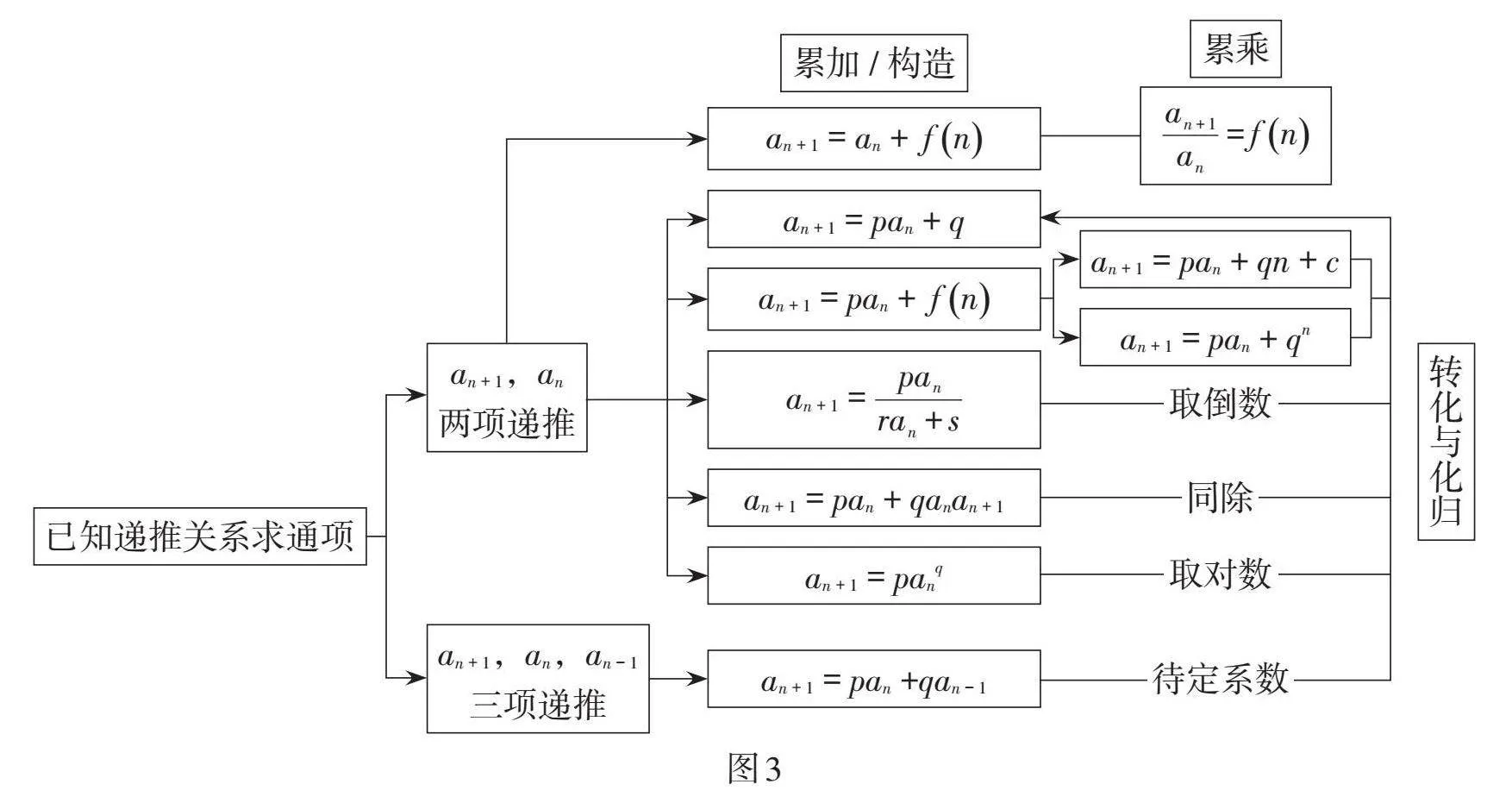

2. 专题梳理,分类研讨

首先,以全局视角呈现“数列”部分大专题的完整结构(如图2),帮助学生建立知识体系,体现了归纳突破的系统性原则. 这种方式旨在为学生提供一个清晰的学习方向,使他们能够更好地理解微专题内容在大专题中的作用,从而在学习过程中形成更为连贯和结构化的认识.

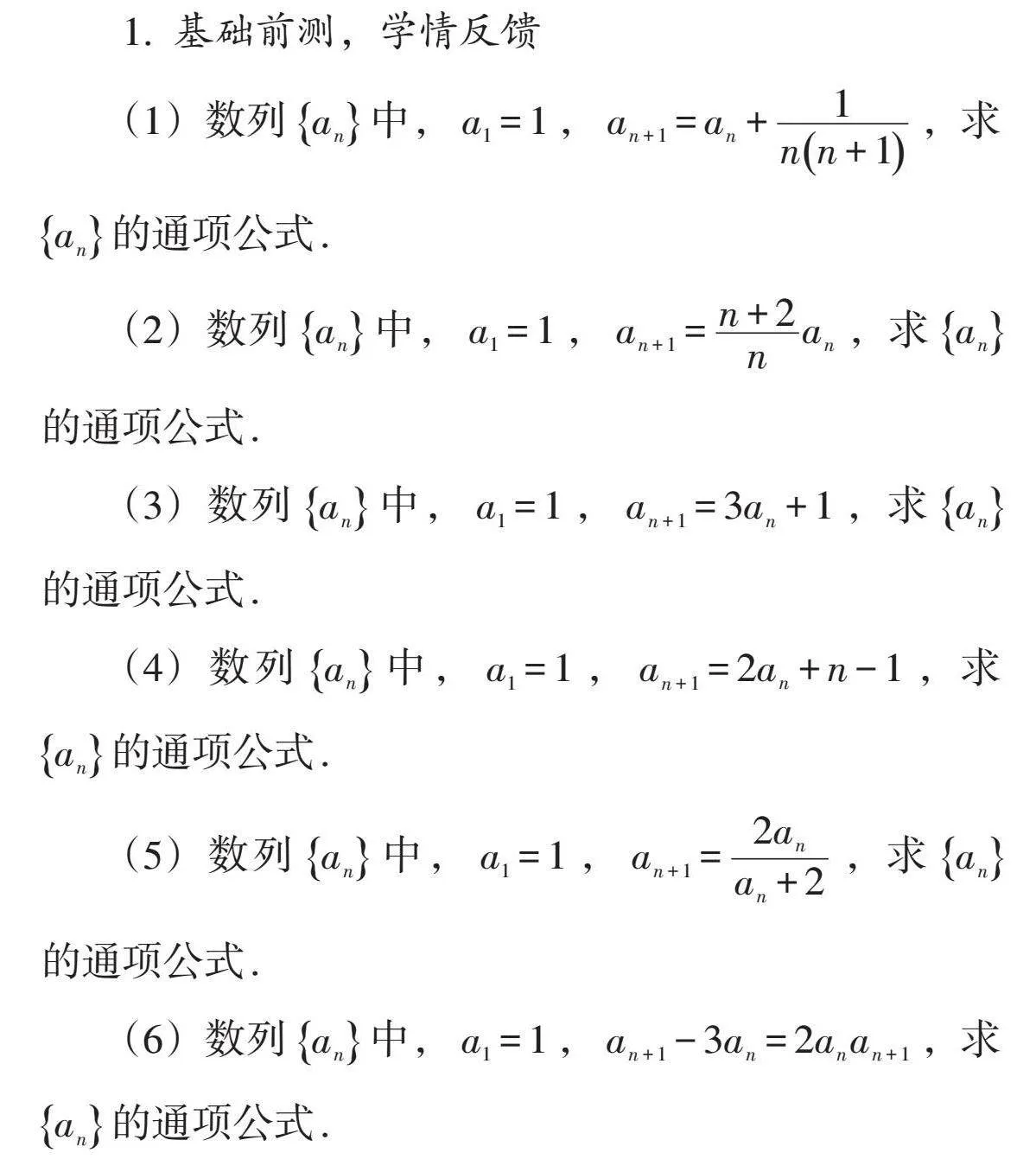

其次,依托细致的学情检测分析,对教学内容展开精细化归类梳理. 对于学生已经深度掌握的部分,通过对应用方法及技巧的系统总结与归纳(如表1),引导学生在复习过程中加深对知识内涵的理解,并挖掘和探求不同知识点之间的内在联系;针对存在疑惑或掌握尚浅的知识点,拟在后续环节采纳归类讨论的方式,对这些内容进行针对性地深化与突破.

3. 问题驱动,精讲点拨

例1 数列[an]中,[a1=1],[an+1=2an+n-1],求[an]的通项公式.

问题1:在题目(3)[an+1=3an+1]中,你使用了什么方法求[an]?

问题2:能否用同样的方法求解例1?

问题3:以下做法有何错误?

问题4:这种方法的要点是什么?

【设计意图】题目(3)是学生能够熟练应用同构思想进行构造的题目类型,用学生熟悉的题目类型作为启发点,通过提供正确和错误的同构形式让学生观察、比较、辨析,总结出构造法的要点为同构,同构要求结构相同、变量不同,而数列中变量对应的是数列的下标. 因此,在数列的同构过程中,要注意与数列下标的对应关系.

变式:数列[an]中,[a1=1],[an+1=2an+4×3n-1],求[an]的通项公式.

学生活动:分小组研究、讨论此题的特征,并利用同构思想进行构造,讨论时间为3分钟,随后进行小组展示.

【设计意图】在例1的基础上进行变式,以检验学生对同构的理解程度和应用能力. 一些学生习惯使用观察配凑的构造方式解决问题,引导学生学会使用待定系数法进行构造. 同时,通过小组展示构造的不同的同构形式,培养学生对问题进行多角度思考探究的能力,最终将不同类型的问题归类,并总结出相应的解决策略.

例2 数列[an]中,[a1=5],[a2=2],[an=2an-1-]

[an-2 n≥3],求[an]的通项公式.

变式:数列[an]中,[a1=5],[a2=2],[an=2an-1+][3an-2 n≥3],求[an]的通项公式.

问题1:你能用同构思想对上式进行构造吗?构造完成后相互交流,大家构造出来的式子形式相同吗?

问题2:这些形式可以分别用什么方法求通项?

问题3:能否优化一下,降低计算的难度?

【设计意图】通过对由易到难的两个三项递推例题的探究,带领学生寻求三项递推题目的突破方法,考查学生的迁移能力和对同构思想的应用能力. 学生分别构造出[an+an-1=3an-1+an-2]和 [an-3an-1=-an-1-3an-2]

两种形式,教师引导学生多思少算,综合考虑两种形式下所得的[an+an-1]和[an-3an-1]的通项公式,通过加减消元得到数列[an]的通项公式,进一步体现利用待定系数法构造新数列的重要性.

4. 提炼方法,总结记忆

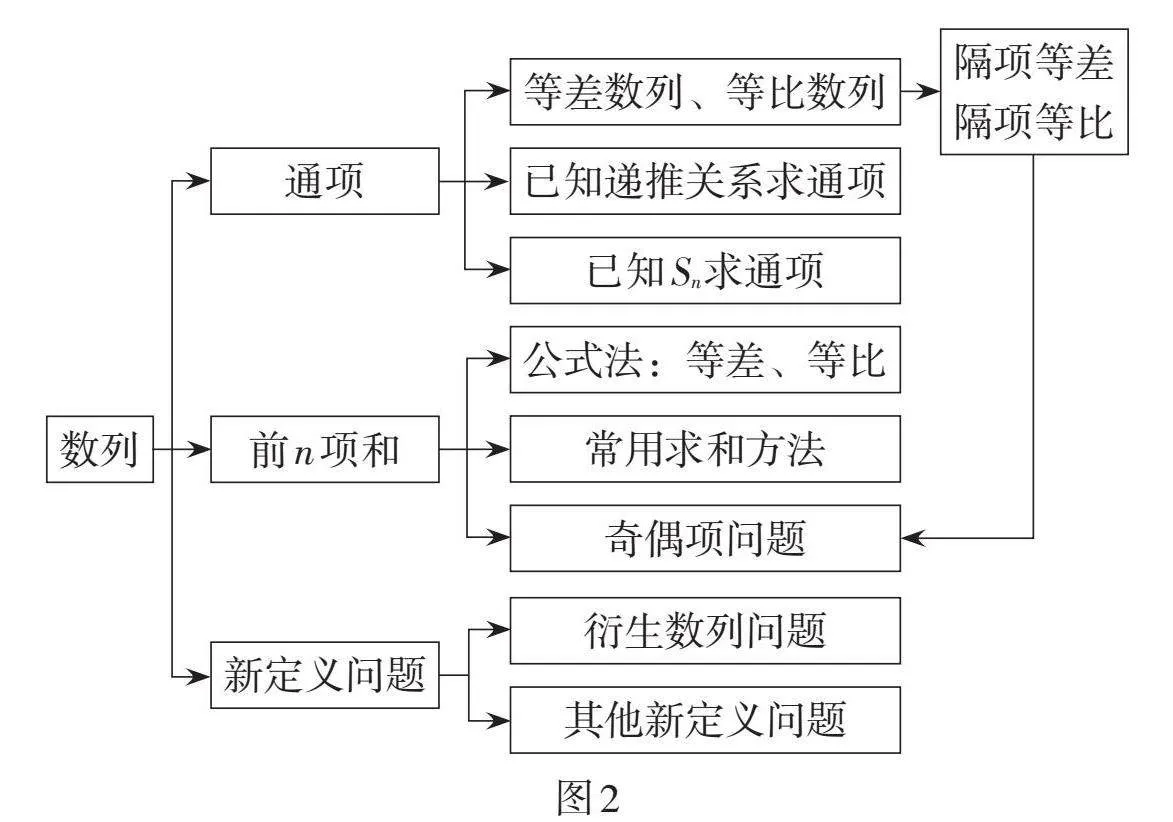

将例1及其变式归类为[an+1=pan+fn]型,将例2及其变式归类为[an+1=pan+qan-1]型,并总结相应的解题方法和思路,最后以思维导图的形式总结该微专题所涉及题型的“归类突破”和思想方法的总结提升,如图3所示.

5. 实践训练,后测评价

(1)在数列[an]中,[a1=3],[an+1=2an-n+2],若[an>980],则[n]的最小值是 .

(2)已知数列[an]满足:[a1=2],[an+1=an+2n],则[an]的通项公式为 .

(3)已知数列[an]满足[a1=2],[a2=6],且[an+2-][2an+1+an=2],若[x]表示不超过[x]的最大整数(如[1.6=1],[-1.6=-2]),求[22a1+32a2+…+2 0242a2 023].

【设计意图】通过实施分层的评估与反馈机制,使学生能够根据自己的学习水平接受适当的挑战和支持,同时强化学生对学习内容的理解和掌握,增强了学生的自信和动力,更有效地识别并挖掘了学生的潜力.

四、反思总结

《标准》提出高中数学课程以学生发展为本,要求启发学生思考,引导学生把握数学内容的本质. 因此,微专题的设计要从实际学情出发,从知识的整合回顾检测入手,找到学生的易错点和能力的增长点,开展针对性的微专题靶向训练,以提高复习的效率. 同时,“归类突破”不能仅存在于微专题课堂中,教师还应该引导学生将“归类突破”的方法应用于平时的错题整理中,分类整合错题并总结经验,提高错题资源的利用效率.

微专题中,归类要符合逻辑,不能罗列堆砌,要注意例题和变式内在变化的规律性,引导学生进行合乎逻辑地总结,强化化归思想的应用. 针对不同程度的学生,可以设置不同难度的题组,从“形似质同”到“形异质同”再到“形似质异”层层递进,以促进个性化教学的实施.

“归类突破”强调运用归纳和演绎的思维方式,帮助学生在归类的基础上总结解题的规律和方法,从而培养学生的逻辑思维能力和解决复杂问题的能力.“归类突破”教学不局限于单一知识点或题型的传授,更注重将知识进行系统整理和联系,以帮助学生建立完整的知识体系,增强学习内容的连贯性. 在“归类突破”的教学过程中,学生不仅要接受知识,还要主动参与分类和归纳的过程,以增强自主学习能力. 这种教学方式能够促进学生形成独立思考的能力,有利于创新人才的培养.

参考文献:

[1]徐国平. 高中数学“归类溯源教学”的实践与探讨[J]. 中学数学研究,2015(10):1-5.

[2]中华人民共和国教育部. 普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)[M]. 北京:人民教育出版社,2020.