结构视域下基层网格化治理的制度性起源

2024-10-23陈辉

内容提要 基于制度起源的研究有助于理解治理机制何以如此。学界对于城市基层网格化治理的研究较多关注数字技术、政策扩散与治理能力,较少以结构视角探究其制度起源。这需要以长时段聚焦城市基层网格化治理的生成逻辑,注重制度漂移的叙事分析以及关键节点与社会变迁的互动,探讨城市基层治理的运行机理。城市基层网格化治理植根于社会内在文化系统与空间生产之间的互动,体现了基层治理演化具有内在的历史延续性,从里坊制到网格化皆注重国家治理的基层有效性与社会秩序的建构与发展。

关键词 基层治理 网格化治理 空间生产

陈辉,东南大学人文学院特聘教授、南京智库联盟城市治理与政策分析研究所所长

本文为国家社会科学基金项目“城市基层网格化管理的生成逻辑与发展路径研究”(20BZZ050)、江苏高校哲学社会科学研究基金重大项目“城市网格化社会治理的生成逻辑与发展路径研究”(2020SJZDA090)、江苏省社会科学基金重大项目“江苏发展全过程人民民主研究”(22ZDA006)的阶段性成果。

一、问题的提出

基层治理是国家治理的基石,各国基层治理都有其自身的运行逻辑。中国现代国家特性由其内部的历史演化所决定,涉及其内部持续存在的“根本性议程”或“建制议程”(constitutional agenda)[1]。城市基层网格化治理的研究较多关注数字技术、政策扩散与治理效能,较少注重其制度的起源研究[2]。已有研究往往仅聚焦某一时段的碎片化分析,落入“片面的深刻”,导致只知其一不知其二的狭窄视野和近视目光,缺少对于历史纵向的深度把握,从而难以看出基层治理的长时段发展脉络与内在逻辑[3]。年鉴学派创始人马克·布洛赫主张“倒溯”的研究方法,认为“起源”意味着“起点”与“原因”[4]。制度的产生与发展有其深刻的历史根源,基于制度起源的研究有助于理解治理机制何以如此。历史政治学的研究路径在于注重过程追踪与关键节点,检视制度生成的内在特质与运行机制。治理制度的形成并非一蹴而就,需要将宏观历史与微观行为有机结合,拉长时间探究制度形成的内在机理。事实上,“只有深入一个经验的具有历史处境的现实的特殊性中,才能理解社会世界最深刻的逻辑”[1]。

因此,本文主要聚焦基层治理结构生成的内在逻辑,运用过程追踪法,结合制度的关键节点,从大历史与长时段维度探究城市基层网格化治理的起源与演化路径,从而深入理解基层治理制度的内在特质。

二、基层治理结构的生成逻辑

理解结构需要从多学科的维度,对结构的探究“在多学科之间的协调上取得出路”[2]。制度是社会治理结构的载体,年鉴学派代表性人物费尔南·布罗代尔将“结构”视为考察社会问题的钥匙,表示历史的长时段。“结构”是指社会上现实和群众之间形成的一种有机的、严密的和相当固定的关系,具有促进或阻碍社会发展的作用[3]。历史事件“是瞬间即散的尘埃。它们像短暂的闪光那样穿过历史”[4]。历史是三种时段的辩证关系,起长期、决定性作用的是自然、经济、社会的“结构”;“局势”的变化(周期性的经济消长),对历史进程起直接的重要作用;“事件”是深层震荡中泛起的浪花,由隐藏其下的内在文化传统所决定。根据年鉴学派的理论,政治呈现大海表面的波涛,犹如漂浮于时间海洋中的泡沫,探究掀动波涛的“深海暗流”[5],需要从历史深处追溯其生成与演化的长时段逻辑。

新制度经济学代表人物道格拉斯·诺思以结构变革解释长期经济增长的原因和人类社会的历史进程,结构是决定经济绩效的社会特质。结构的形成与地理环境、生活空间紧密相连。17世纪,国会在法国和西班牙衰落,但何以在英国壮大?道格拉斯·诺思认为,英国作为岛国,其地理空间使其与欧洲大陆国家隔离,外来入侵从来不像对欧洲大陆那样构成严重威胁,从而不存在将王权对产权和征税的权威加以集中的现象,亦不需要维持一个庞大的中央政府[6]。

在政治学研究文献中,结构变迁是指政治正式组织的变化,随着学科的发展,结构变迁的概念扩大到正式角色关系和非正式角色关系的变化,结构是相关角色或人群之间固定关系的形式、定型化的生活环境[7]。政治学家加布里埃尔·阿尔蒙德等将结构分为体系、过程和政策三个层次,其认为新结构的引入一般有三种途径:由于外部压力而强行设立新的角色;为应对现存社会结构无法处理的挑战,富有创造力的领导引用新的结构形式;使现存结构适应新的情况,适应通过仿效、创造、试验加以“巧妙结合”而发生[8]。

社会学家安东尼·吉登斯将结构理解为社会系统生产和再生产所包含的规则和资源,这些规则和资源在制度中循环往复使用,具有“坚固性”(solidity);结构的特征“并不是在场的某种模式化,而是在场与不在场的相互交织;得从表面的呈现形式中推断出潜在的符码”;结构研究在于揭示“社会总体再生产中包含的最根深蒂固的结构性特征”[1]。事实上,此种结构性特征突出体现在文化权力上[2]。社会生产与再生产所凸显的因素主要为群体行动、结构与功能以及社会关系等[3]。

因此,多学科视角的结构分析在于穿透时间隧道与社会变迁的表层,发现社会生产与再生产的本质特征,深究隐匿于社会制度之下的内在机理。透过文化与空间的维度探究治理结构生成的双重逻辑。

1.文化逻辑。托克维尔将制度维系的本质归因于文化,意即民情,包括民众的社会认知、道德特质与思想习俗。民情作为心灵的惯习(habits of the heart)对于机制的形成作用重于法律和环境;民情能反转(turn)不利的地理条件与最坏的法制因素,反之,若缺乏民情的支撑,优良的地理条件与最好的法律体系也不足以维系政体运行[4]。马克斯·韦伯将社会视为文化体系,从观念文化入手探讨资本主义的起源,指出“独特的精神气质”对于经济行为与组织制度会产生深远效用;基于文化因素分析人的行为方式[5]。“韦伯命题”是基督新教所产生的职业伦理与现代资本主义具有因果关系[6],由原罪(original sin)产生的入世禁欲主义是资本主义发展的首要因素[7]。因此,文化对于治理结构的生成具有重要作用。

杜赞奇从大众文化角度提出“权力的文化网络”(the cultural nexus of power)。20世纪上半叶,国家权力逐步摧毁传统文化网络,但未能“找到一种使乡村领袖和国家政权合法化的传统文化网络的可行替代物”,仍是利用传统的赢利型经纪体制征收赋税,导致了“国家政权内卷化”[8]。费孝通以“差序格局”理解中国社会的基层结构:“《中庸》里把五伦作为‘天下之达道’。因为在这种社会结构里,从己到天下是一圈一圈推出去的,所以孟子说他‘善推而已矣’”;“在我们传统的社会结构里最基本的概念,这个人和人往来所构成的网络中的纲纪,就是一个差序,也就是伦”。费孝通认为,差序格局与团体格局具有不同的基层结构,究其根本原因在于不同社会的文化观念[9]。因此,文化基因的微弱差别会引致治理结构的重大差异。

2.空间逻辑。空间涵盖物理空间与社会空间。物理空间意即地理环境,黄仁宇基于大历史的维度认为社会结构生成主要受地理环境的影响,中国城市文化是“亚洲大陆地理的产物”,以传统“农村的习惯及结构作为行政的基础”,不同于欧美和日本“以商业的法律作高层机构及低层机构的联系”[10]的海洋性国家经验。鲁迅从空间环境分析民族性格以及精神气质的内在关系,将“经世致用”意即“重实际”的品质与行为归因于中国独特的地理环境:“因为中华民族先居在黄河流域,自然界底(的)情形并不佳,为谋生起见,生活非常勤苦,因之重实际,轻玄想。”[11]马克思主义理论家列斐伏尔提出了“三元空间辩证法”,三元空间即物质、精神与社会;空间是社会的产物,社会空间被视为生产关系与政治关系的总和,相互渗透、互相叠加[1]。列斐伏尔将空间与社会生产紧密联系,形成了空间生产理论,强调了空间生产的政治性[2]。本文借用列斐伏尔“空间生产”概念,与其不同之处在于这里的“空间生产”主要指地理空间,诚如马克思所言,“人创造环境,同样,环境也创造人”[3]。

因此,社会秩序的建构以文化为基础,以空间为载体,基层网格化治理结构的生成逻辑主要基于文化基因与空间生产之间的交互作用。

三、基层网格化治理的起源与演进

聚焦历史时序与关键节点的过程分析,有助于理解治理结构的因果机制,从而构建社会科学自主知识体系。中国城市基层网格化治理的起源与演进,植根于儒法国家的文化因素与内陆空间的双向互动。

1.历史时序。不同于西方社会,中国城市的起源与治理有其自身逻辑。“城市”一词最早见于先秦文献,《韩非子》中“是故大臣之禄虽大,不得借威城市”[4],说的是大臣的俸禄虽然丰厚,不能凭借威势在城中炫耀,“城市”意指城市的公共空间;《诗经·定之方中》之序云“文公徙居楚丘,始建城市而营宫室,得其时制,百姓说之,国家殷富焉”[5],说的是卫文公迁都于楚丘,始建城市,营造宫室,“城市”涵盖城墙和市场。中国古代城市主要是政权中心,城市与政治紧密相连,商业需要依附于行政系统。“城市”包含“城”与“市”两层含义:“城”是指“都邑四周的城垣”,即城邑,出于安全与秩序的需要,“被圈围设施围起来的聚落”[6];“市”是指“城邑中买卖货物的集市”,“因井田以为市”,市出于商业与贸易的需求。“城”与“市”两者间交相融合形成了城市治理的空间特质。文化基因体现了一个民族的生活方式,孟子认为,“人有恒言,皆曰:‘天下国家。’天下之本在国,国之本在家,家之本在身”[7]。这说明了天下的根本在国,国的根本在家,家的根本在自身,反映了从修身、齐家到治国、平天下具有内在的一致性与通达性。战国时期秦国商鞅变法建立了基层治理的“什伍之制”,通过“令民为什伍,而相牧司连坐”,新法将居民五家为“伍”,十家为“什”[8]。国家以户为单位将人民纳入国家组织。秦统一六/2hApt/ElA90zFiKh5cGxiY+XU3bmq6DKt7TqJ3Pn5E=国后,行政系统进一步取代了封建领主的封邑,郡县化过程使得民众成为国家以户籍注录的人口,形成编户齐民、家国同构、组织严密的“天下国家”形态[9]。秦汉时期,基层每十里设“亭”,亭长主管该地的治安警卫、民事争讼以及征丁征粮等事项。中国古代对于基层社会治理,主要基于一定的户数与空间“家国同构”型的治理结构,这与西方国家与社会的二元论不同,中国历史上的国家与社会具有互融性,此为基层治理的内在结构。

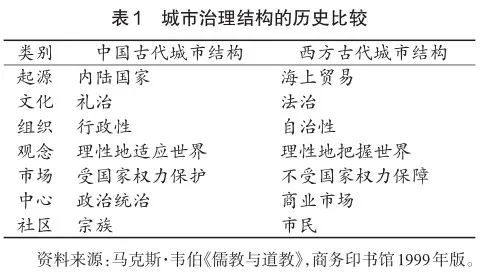

2.关键节点。钱穆认为:“汉和唐,是历史上最能代表中国的两个朝代。”[10]这两个时代也是基层治理结构形成的关键节点。网格作为城市基层治理的空间,可以溯源至汉代都城长安。托克维尔指出,首都之所以具有政治优势,既非由于其地理位置,亦非由于其宏伟或者富庶,而是由于政府的性质;随着行政事务集中到巴黎,巴黎成为时尚的典范和仲裁者,成为权力和艺术中心,“全国活动的主要起源地”,“巴黎已成为法国本身”[1]。汉代长安的城市空间按照网格体系布局,每一坊500步(690米),长安城内分为160个坊(里)[2]。坊由里正管理,居民住于此,里围有墙,南北或东西有门,称为闾。汉代“长安闾里一百六十,室居栉比,门巷修直”,居民出入必须经由里门[3]。城市空间布局的背后有其文化理念支撑,社会治理的文化基因体现为“外儒内法”。汉宣帝在位期间,汉朝步入全盛期[4],太子刘奭曾向汉宣帝言:“陛下持刑太深,宜用儒生。”宣帝发怒道:“汉家自有制度,本以霸王道杂之,奈何纯德教,用周政乎!且俗儒不达时宜,好是古非今,使人眩于名实,不知所守,何足委任!”乃叹曰:“乱我家者,太子也!”[5]这深刻反映了传统中国社会治理在思想上体现为儒家为表、法家为里,即外儒内法。形塑律令型国家的文化基础,在于中国古代城市起源于内陆环境而非海上贸易(见表1)[6]。

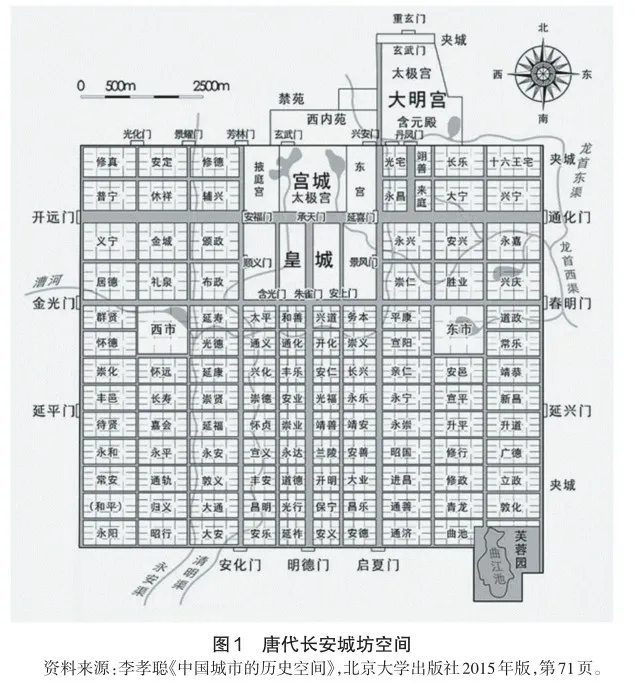

唐代基层社会以百户为里,每里设立里正一人,主要负责管理户口、检查民事、催驱赋役,城市修建了坊墙,整座城被划分为由围墙环绕的单元坊,形成了以地域空间为基础的里坊制[7]。长安城分为宫城、皇城与外郭城(里坊):宫城为皇室宫掖所在地,宫殿坐北朝南,寓意为“南面为王”;皇城为朝廷官员行政区域;围绕宫城、皇城的里坊为居民(包括官员与百姓)的住户。坊门在日出和日落时击鼓启闭,坊墙与坊内区划的设立形成了封闭空间,便于居民管理和治安维系。城内有东、西两市,对称位于皇城两侧,以商品贸易的店铺为主,具体包括政府的官商、海外的番商、坐商、行商以及手工作坊。唐代长安城的空间布局是我国古代城市治理的典范,呈棋盘状网格式排列,南北和东西向大道将全城划分为街西和街东各54个“坊”。清晨五更二点时击鼓开启坊门,傍晚时再击鼓关闭坊门,唐诗“晓声隆隆催转日,暮声隆隆呼月出”“六街鼓绝行人歇,九衢茫茫空有月”是此中场景的真实写照。坊门的开闭由管理各坊的负责人“坊正”负责,“在邑居者为坊,别置正一人,掌坊门管钥,督察奸非”[8]。由此形成了基于时空的网格状设计,组织严密的城市基层管理,如图1所示。

唐都长安呈网格式的空间规划,“坊”构成了治理网络的不同节点。白居易曾在《登观音台望城》中写道:“百千家似围棋局,十二街如种菜畦。遥认微微入朝火,一条星宿五门西。”[9]此诗作于唐文宗大和元年(827),白居易从苏州刺史回到长安任秘书监,住在长安新昌坊。诗作反映了长安城市治理的时空布局:皇宫、衙署、街道、市民住宅布局规整,“围棋局”“种菜畦”是纵横交错空间治理的呈现,“入朝火”是百官早朝时手持火把、灯笼情景的再现,“一条星宿五门西”体现了古代“天人合一”城市空间规划的设计。中央禁军即“北衙”和“南衙”,分别驻扎在宫城以北的禁苑和宫城以南的区域。唐代中叶长安时为世界上人口最多的国际化大都市,是欧亚大陆的中心,仅登记在籍的居民(编户)就已达到80万[1]。基于里坊的棋盘式网格结构规整而有序,其指导思想在于,“畦分棋布,闾巷皆中绳墨,坊有墉,墉有门,逋亡奸伪无所容足。而朝廷官寺、居民市区不复相参,亦一代之精制也”[2]。这使逃亡罪犯无处隐匿,官府、市场与居民区各有其边界。

3.基于网格的城市韧性。韧性是指在遭受冲击之后的响应和回弹能力,体现促进恢复活力以及发展的可持续性[3]。基于中国古代都城的城市韧性分析(urban resilience,UR),意即城市作为都城的持续性(sustainability,S)以及面对挑战与颠覆的复原力(recovery,R),简化的效用函数为:UR=f(S,R)。本研究选取了中国古都中作为都城超过半个世纪(50年)的城市合计为26个,都城持续性与复原力的韧性指标测量显示:西安(长安)是中国古都中城市韧性最高的城市,作为都城的年限为1077年,复原力指数为17,这与汉唐时期基于网格化设计的城市治理具有紧密的关联,其促进了城市社会的安全、稳定以及秩序的建构。

斯坦福大学李国鼎中华文化讲席教授陆威仪(Mark Edward Lewis)认为,平民区被设计为完全的“网格式”,是中国大城市延续几百年的基本特征,唐代长安则是其完美的典型[4]。“网格式”提升了城市治理的内聚力,形成了唐代城市简约治理的范式,亦印证了唐代的繁盛在于立法与治理的简约性,诚如唐太宗李世民所言:“用法须务存宽简”“国家法令,惟须简约”[5]。

由于城市商业与手工业的发展,唐代后期“侵街打墙、接檐造舍”等侵街现象亦随之出现[6]。北宋以后的城市治理始由闭合式的里坊制向开放式街巷制转变。虽然坊墙拆除,临街店铺不断呈现,但城市空间“网格式”的治理仍然延续下来。元代的大都(北京)以街道划分为50个坊,其城市治理的空间布局为明、清两代所承继,北京亦为中国古都高韧性城市。北宋都城汴梁、南宋都城临安皆是在唐代旧城基础上改扩建而成[1]。基层社会以保甲制度施行监察保卫、清查人口、维持治安。具体以十家为一保,设保长;五十家为一大保,置大保长一人;十大保为一都保,置都保正、副两人。保长等皆以众所服者充之。保甲制度体现了基层社会治理的组织化,形成了以家为核心的邻里集体责任网络。吕思勉认为保甲制为“古什伍之制”,“后世亦常行之”[2]。明代通过“物勒工名”的责任管理制度,修建了迄今原真性保存最为完整,世界上规模最大的都市城墙之一。里甲制始于1381年,“以一百十户为一里”,百户为十甲,里长一人,甲首一人,“董一里一甲之事”[3]。里甲长的重要职责在于记录人口、了解邻里、限制流动、维持社会秩序,通过奖励有德行的人,预防违法和惩罚违法之人,以保障里内的秩序,强调“凡民邻里,互相知丁,互知业务,具在里甲”;不仅如此,也赋予老人一定的权力,负责处理婚姻、邻里纠纷、轻微犯罪等次要的民间事务[4]。清代顺治以来,保甲制逐步取代里甲。十户一甲、十甲一保;甲设甲长、保设保长。其职责体现为“诘奸尻,除盗贼,立门牌,稽丁口,咨于绅耆,辨房地主客,平其侵冒,以佐治安编户”[5]。通过保甲制,清代的行政管理延伸至社会基层,不过保甲长不算作行政官员,这样可以减少帝国的行政开支。

保甲制作为传统中国基层社会治理的方式,以户为单位,编户齐民,构建成庞大共同体,使民众相互监督,实现社会安定。保甲制的有效运行需要以宗族祠堂为基础的儒法文化来支撑,正如晚清思想家冯桂芬曾言,“以保甲为经,宗法为纬”[6]。事实上,以家户为统治基础的保甲制在社会相对平静时期较为有效,如若历史进入矛盾激化而社会大动荡,民众因绝望而铤而走险时,保甲体系就不合时宜了[7]。晚清以降,面对社会的分崩离析和三千余年未有之大变局,孙中山以“一盘散沙”[8]分析近代中国面临的困境,蒋廷黻指出近百年的中华民族根本只有一个问题:“组织一个近代的民族国家。”[9]一言以蔽之,近代中国面临的根本任务在于整合社会进行国家建构。

国民党由于组织涣散、虚弱,缺乏广泛的群众基础,难以让现代国家权力扎根于社会,在基层社会未能创设有效的治理结构。中国共产党将马克思列宁主义基本原理与中国具体实际、中华优秀传统文化有机结合,形成了组织严密、纪律严明的革命型政党,具有强大的组织与动员能力,通过群众路线有效嵌入社会基层,充分发动群众,经过武装斗争,取得了革命胜利。1949年后,中国共产党在城市以自上而下的街居制进行国家政权建设,促进了基层社会的组织化。街居制与单位制形塑了计划经济时期城市基层治理的二元结构,从而有效地整合城市基层社会,完成了“解难题”工作,同质、固化与非流动性为其基本特征。改革开放以来,随着市场经济的建立与单位改制,基于计划经济制度设计的街居制范式面临着内在危机:其一,社会流动阶层的扩大,街居制的逆向负责制难以满足大量由“单位人”转变为“社会人”的多种需求;其二,由于街居制的行政化色彩,其难以有效承接由单位剥离出来的各项社会服务职能。传统社会向现代社会的演化体现在国家能力与民众权利的双重增长以及异质性的增强,街居制面临严峻的挑战,需要探索破解基层治理的碎片化、条块分割以及权责不明的困境。2004年北京市东城区以网格化作为城市基层治理的试点,将东城区25.38平方公里的范围划分为1593个网格,每一个网格约为100米×100米,实施全时段监管与服务,明确各网格责任人,对于城市区域实施分块管理的体系,称之为“万米单元网格”[1]。随后,以地域空间划分若干网格,配备管理人员,进行网格编码,运用数字技术推动敏捷性、精准化与整体性的城市基层网格化治理在全国推进,至2012年全国31个省级行政区(不含港澳台)普遍形成了城市基层网格化治理结构。

相较而言,从里坊制到网格化皆注重从空间维度建构国家治理的基层有效性与保障社会秩序的运行,不同之处在于中国共产党领导的城市基层网格化管理更加重视以网格服务为己任,诚如习近平所言:“共产党是为人民服务的政党,为民的事没有小事,要把群众大大小小的事办好。要改革创新,完善基层治理,加强社区服务能力建设,更好为群众提供精准化精细化服务。”[2]1978年以来,党的历届三中全会都是改革发展的里程碑,党的十一届三中全会将党和国家工作重心转移到经济建设上来,党的十四届三中全会提出建立社会主义市场经济体制。经济发展推进了社会治理体制的现代化,2013年党的十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》首次以中央文件的形式明确基层治理“以网格化管理、社会化服务为方向,健全基层综合服务管理平台”[3]。网格化成为我国城市基层治理的主要范式,基层社会治理的背后隐藏了深刻的历史延续性,要通过推进中国式现代化将历史优势转化为治理效能。

四、结论与讨论

马克思指出,理论只有彻底才能说服人,“所谓彻底,就是抓住事物的根本”,“我们仅仅知道一门唯一的科学,即历史科学”[4]。基层网格化治理的研究,有必要将其放在中国政治与社会变迁的大历史中予以考察。社会学家迪尔凯姆认为:“要想了解现在,首先必须离开它。”[5]本文从结构视域理解基层网格化治理的前世今生,将历史与现实有机勾连,再现制度的内在联系,发展有机的社会治理。社会科学研究与史学研究之间需要交融互动,从而深化对于国家治理内生性演化的制度探析[6]。网格作为国家治理产生的有着明晰边界的基层结构,具有层层累积的历史渊源。习近平指出:“如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”[7]

文化理念的形成植根于中国独特的空间环境,国与家紧密联系,意即“溥天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”[8]。历史上,中国的国家与社会关系不同于西方以产权为基础的二元对立,本质上是互嵌的关系。一方面,国家嵌入社会,体现为国家权力在基层社会的运行与管理;另一方面,社会嵌入国家,体现为国家治理中的人本化。相较而言,中国古代城市的运转更加注重国家权力与政治统治,这与同时段以商业贸易为中心的西方城市有着一定区别。近代以来,基层治理从传统宗法社会向现代法治社会的转型,需要形塑法理权威,发展中间阶层。黄仁宇从大历史的视角研究,认为国民党以城市经济创设了一个高层机构,结束了军阀间的混战;共产党通过土地革命创设了新的基层机构。因之,中国的任务则在于在高层机构与低层机构间敷设有制度性的联系[1]。这种制度性的联系,体现在有效治理,将自上而下的国家治理与自下而上的社会自治两者有机结合,意即发挥网格的链接效用。通过基层公共产品供给,网格服务让社区有效运转,促进网格共同体的生长,推进基层治理体系和治理能力的现代化。

治理结构是社会观念与集体行动的内在反映。基层网格化治理植根于中国社会内在文化系统与空间生产之间的交互作用,以空间治理的数字化与智能化,促进基层服务的精准性与精细化;以人民为中心,聚焦群众需求,通过群众路线促进基层治理的有机发展。浙江诸暨“枫桥经验”体现为发动和依靠群众,通过说理方式,矛盾不激化、不上交、就地化解,毛泽东要求“诸暨的好例子,各地仿效,经过试点,推广去做”[2]。在此基础上,习近平总书记高度重视坚持和发展“枫桥经验”,他指出,“以人民为中心的发展思想”“人民城市为人民”是做好城市工作的出发点和落脚点[3]。

城市基层网格化治理起源的探究,有助于推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,构建中国之治的自主知识体系。中国基层治理的发展经验因其内在逻辑,成为原创性治理理论的“生产者”,而不是西方理论的“消费者”。费孝通晚年思考人类社会发展,注重从文化自觉进行深层探究,其目的在于文化自主,理解植根于本民族传统的文化,注重不同文化间的交流、对话与互动,提出“各美其美、美人之美”,从而实现“美美与共”的大同思想[4]。聚焦历史深处探究城市基层社会的演化,基层网格化治理需要将传统公序良俗与现代民主法治有机结合。大历史意味着从“技术上的角度看历史”[5],费孝通认为:“除非新技术为人民所接受,否则单靠它本身,事业并不能开展。”[6]事实上,制度亦复如此,只有和文化、民情、社会历史发展相匹配方能有效生长,从而发挥治理效能。如若建构的是无本之木、照抄照搬的制度,即使立意是良善的,也往往形同虚设,成为空中楼阁,难以发挥作用,甚至产生反向效果。在不确定性加剧的风险时代,基层网格化治理的发展旨在通过数字赋能,促进信息流动,及时预测、发现问题,从而以网格为平台,建构政府与市民间合作信任的互动关系,打造宜居、具有韧性、智慧的城市。

社会结构的相对稳定性和整体性有助于从长时段理解社会传统演化的变动与恒常。国家治理的基础在于社会秩序的形塑,网格化结构促进了基层社会的有效治理。脱离历史的治理是无本之木,游离现实的治理终将导致混乱失序,城市基层网格化治理的发展路径在于通过网格服务提升基层自治能力,促进网格空间的包容性发展,从而实现基层治理有秩序与有活力的双重目标。

〔责任编辑:史拴拴〕

[1]孔飞力:《中国现代国家的起源》,陈兼、陈之宏译,生活·读书·新知三联书店2013年版,第1页。

[2]刘伟、王柏秀:《国内学界的网格化管理研究:回顾、反思与展望》,《公共管理与政策评论》2022年第1期。

[3]周雪光:《寻找中国国家治理的历史线索》,《中国社会科学》2019年第1期。

[4]马克·布洛赫:《历史学家的技艺》,张和声、程郁译,上海社会科学院出版社2019年版,第16—17页。

[1]皮埃尔·布尔迪厄:《实践理性——关于行为理论》,谭立德译,生活·读书·新知三联书店2007年版,第3页。

[2]皮亚杰:《结构主义》,倪连生、王琳译,商务印书馆1984年版,第119页。

[3]蔡少卿主编:《再现过去:社会史的理论视野》,浙江人民出版社1988年版,第54页。

[4][5]费尔南·布罗代尔:《地中海与菲利普二世时代的地中海世界》第2卷,吴模信译,商务印书馆2017年版,第416页,第9页。

[6]道格拉斯·C.诺思:《经济史上的结构和变革》,厉以平译,商务印书馆1992年版,第7页,第178页。

[7]杰克·普拉诺等:《政治学分析辞典》,胡杰译,中国社会科学出版社1986年版,第173页。

[8]加布里埃尔·A.阿尔蒙德等:《比较政治学:体系、过程和政策》,曹沛霖等译,上海译文出版社1987年版,第161—165页。

[1]安东尼·吉登斯:《社会的构成:结构化理论纲要》,李康、李猛译,中国人民大学出版社2016年版,第15—22页。

[2]陈辉:《文化权力与社会变迁:〈红楼梦〉研究的当代命运》,上海三联书店2019年版,第355页。

[3]Steven Vago, Social Change, New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2004, pp.8-10.

[4]Alexis de Tocqueville, Democracy in America and Two Essays on America, London: Penguin Books, 2003,pp.357-361.

[5][7]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,于晓等译,生活·读书·新知三联书店1987年版,第36页,第144页。

[6]马克斯·韦伯:《新教伦理与资本主义精神》,林南译,译林出版社2020年版,“导言”第2页。

[8]杜赞奇:《文化、权力与国家:1900—1942年的华北农村》,王福明译,江苏人民出版社1996年版,第236页。

[9]费孝通认为“团体格局”的社会结构来源于基督教观念的作用,参见费孝通:《乡土中国》,人民出版社2008年版,第30—37页。

[10]黄仁宇:《万历十五年》,中华书局1982年版,第265—266页。

[11]《鲁迅学术经典全集》,北京燕山出版社2013年版,第208页。

[1]亨利·列斐伏尔:《空间的生产》,刘怀玉等译,商务印书馆2022年版,第18页,第129页。

[2]亨利·列斐伏尔:《空间与政治》,李春译,上海人民出版社2015年版,第41页,第51页。

[3]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第172—173页。

[4]高华平、王齐洲、张三夕译:《韩非子》,中华书局2014年版,第26页。

[5]程俊英、蒋见元译《白话诗经》,岳麓书社1995年版,第72页。

[6]许宏:《踏墟寻城》,商务印书馆2021年版,第280页。

[7]方勇译注:《孟子》,中华书局2010年版,第132页。

[8]司马迁:《史记》,岳麓书社1988年版,第523页。

[9]许倬云:《万古江河——中国历史文化的转折与开展》,上海文艺出版社2006年版,第63页。

[10]钱穆:《中国历代政治得失》,生活·读书·新知三联书店2005年版,第33页。

[1]托克维尔:《旧制度与大革命》,桂裕芳、张芝联译,商务印书馆1992年版,第111—114页。

[2]崔瑞德、鲁惟一:《剑桥中国秦汉史:公元前221~公元220年》,杨品泉等译,中国社会科学出版社1992年版,第546页。

[3]梁庚尧:《中国社会史》,东方出版中心2016年版,第79页。

[4]日比野丈夫:《秦汉帝国》,吴少华译,四川人民出版社2019年版,第164页。

[5]班固:《汉书》第9卷,中华书局2012年版,第239页。

[6]马克斯·韦伯:《儒教与道教》,王容芬译,商务印书馆1995年版,第61页。

[7]唐代现实主义诗人杜甫在《兵车行》中曾云:“去时里正与裹头,归来头白还戍边。”蘅塘退士:《唐诗三百首》,岳麓书社1988年版,第90页。

[8]杜佑撰、文锦等点校:《通典》,中华书局1988年版,第63页。

[9]白居易:《登观音台望城》,《全唐诗》中华书局1960年版,第5041页。

[1]唐代长安市区和城郊的人口总量为169万人,长安在公元7到10世纪成为欧亚大陆无与伦比的国际性大城市。参见费正清、赖肖尔:《中国:传统与变革》,陈仲丹、潘兴明、庞朝阳译,江苏人民出版社2012年版,第95页。

[2]中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第11期。

[3]马库斯·布伦纳梅尔:《韧性社会》,余江译,中信出版集团股份有限公司2022年版,第10页。

[4]陆威仪:《哈佛中国史:世界性的帝国》,张晓东、冯世明译,中信出版社2016年版,第77页。

[5]吴兢:《贞观政要集校》,中华书局2003年版,第428页,第450页。

[6]王溥:《唐会要》卷八六《街巷》,上海古籍出版社1991年版,第1867页。

[1]许宏:《大都无城:中国古都的动态解读》,生活·读书·新知三联书店2016年版,第29—32页。

[2]吕思勉:《中国制度史》,上海教育出版社2005年版,第311页。

[3]孟森:《明史讲义》,中华书局2006年版,第36页。

[4]马骊:《朱元璋的政权及统治哲学》,莫旭强译,吉林出版集团股份有限公司2018年版,第202—204页。

[5]南京市地方志编纂委员会办公室:《南京通史·清代卷》,南京出版社2014年版,第144页。

[6]冯尔康:《雍正传》,人民出版社2014年版,第365—366页。

[7]萧公权:《中国乡村:19世纪的帝国控制》,九州出版社2018年版,第70页。

[8]孙中山:《建国方略》,中国长安出版社2011年版,第237页。

[9]蒋廷黻:《中国近代史:1840—1937》,江苏人民出版社2016年版,第2页。

[1]陈平:《网格化:城市管理新模式》,北京大学出版社2006年版,第49页。

[2]中共中央党史和文献研究院:《习近平关于基层治理论述摘编》,中央文献出版社2023年版,第19页。

[3]《中国共产党第十八届中央委员会第三次全体会议文件汇编》,人民出版社2013年版,第70页。

[4]《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社2012年版,第10页,第146页。

[5]马克·布洛赫:《法国农村史》,余中先等译,商务印书馆1991年版,第4页。

[6]周雪光:《寻找中国国家治理的历史线索》,《中国社会科学》2019年第1期。

[7]习近平:《在文化传承发展座谈会上的讲话》,人民出版社2023年版,第3页。

[8]高亨注:《诗经今注》,上海古籍出版社2009年版,第315页。

[1][5]黄仁宇:《万历十五年》,中华书局1982年版,第265页,第262页。

[2]《建国以来毛泽东文稿》第10册,中央文献出版社1996年版,第416页。

[3]《习近平著作选读》第1卷,人民出版社2023年版,第407页。

[4]张冠生记录整理:《费孝通晚年谈话录:1981—2000》,生活·读书·新知三联书店2019年版,第517页。

[6]费孝通:《江村经济:中国农民的生活》,外语教学与研究出版社2010年版,第271页。