园长的幼儿园自我评估观及其实践样态

2024-10-02李琳刘昊

[摘 要] 自我评估是幼儿园教育质量持续改进的引擎,也是落实《幼儿园保育教育质量评估指南》的重点与难点。对于园长有关自我评估认识的探讨,是一个重要的前置性问题。本研究以京沪两地13位园长为研究对象,采用非结构化深度访谈,通过主题分析法深入探析园长对自评主体、常态化自评机制以及自评与外评关系等问题的认识,并在此基础上从组织架构、标准制定、自评实施和结果运用四个维度分析了自评实践的不同样态,尝试构建出不同发展水平园所自评的阶段性理论构想。最后,本研究从激发园所自主性与自我意识、探索现代治理改革以及完善持续改进等方面提出了针对性对策与建议。

[关键词] 幼儿园自我评估;园长;自我评估观;实践样态

一、问题提出

(一)从外部走向内部:现代化教育评价改革的必由之路

2022年教育部《幼儿园保育教育质量评估指南》(以下简称《评估指南》)高度强调自我评估的重要地位,首次提出构建常态化的自我评估机制,并将外部评估的功能价值最终落实到自我评估的完善上来,鲜明地体现了当前我国幼儿园质量评估重心从外部走向内部的转向。这一转向也是对现代学校治理理论下评价改革探索的回应。有效的自我评估能充分调动园所内各主体的积极性,使得多主体参与教育治理、实现学校层面的善治成为可能。在实践场域中,进行自我评估还是学校自我认识与自主实践的中介,是统一个体需要和社会标准的途径,是实现自主发展的重要手段。[1]如在学校自我评估的发轫地欧洲,欧盟就曾充分肯定了自我评估相对于外部评估能为学校、教师和学生等多主体带来更为积极的变化,是支持学校发展最为关键的机制之一。[2]

(二)考责与自治的博弈:自我评估样态的多重选择

学校自我评估的发展史在一定程度上可以视为外部考责压力与学校自治诉求之间的博弈与协调,二者在特定历史条件下此消彼长,衍生出了自我评估的多种样态。总体来看,两者关系趋向于在外部压力与内部动力保持平衡,在此基础上,自下而上、由内而外的学校自治生态逐步形成。与此趋势相呼应,陈惠英将学校自评的发起动力梳理为外部动力主导、外部动力推动以及外部动力引导三个阶段,其呈现出越来越依靠内部力量的趋势。[3]刘昊进一步将幼儿园自评划分为三种形态:外驱式,即以迎合外部评估为动力;周期式,即由内部力量驱动但采取了独立于日常管理的方式;渗入式,即将自评的思维和方法融入日常管理并成为园所质量文化的一部分。[4]幼儿园自评呈现出逐渐从附属于外部评估体系,到获得独立地位,再到真正实现常态化的发展路径。

《评估指南》以政府文件的形式提出对幼儿园自评的要求,引发了各地对自评的热议与探索,从外部力量和内生动力关系的视角观之,这本身就颇为值得玩味,其实践中涌现出的多种样态更值得深入考察。

(三)认知形塑现实:园长认识对自我评估的重要作用

新制度主义理论认为一项新的制度之所以能够发挥功用,是规制、规范和文化—认知三大核心因素相互作用的结果。[5]其中文化—认知要素是关于世界的、内化于行动者个体的系列符号表象,是一种最深层次的合法性支撑。[6]在幼儿园自我评估中,文化—认知要素集中体现于幼儿园对自评工作价值意义的理解,这一理解往往不取决于政府下达的制度文本本身,而是基于个体对制度功能、价值的理解,及其自身隐含的心理期待。已有研究表明,园长的认知对自评工作的影响主要体现在两方面:一是影响自评的动力。在组织变革视域下,管理者的认知是将外部动力转换为使能动力的核心因素。[7]只有提升管理者对自评的认识水平,才能带动教师整体的投入并最终实现学校治理结构调整和质量改进。[8]二是影响自评的质量。有研究发现园长对外部标准和评价反馈的觉知,尤其是其积极的态度,会影响到园所内部自评与改进成效,[9][10]自评只有被视为一种自下而上、指向质量提升而非迎合上级要求的过程,才能真正地发挥促进质量提升的作用。[11]

具体而言,在与外部评估的博弈中,园长如何看待自我评估,是更多地将其视为应付制度要求的程序,还是更多地将其视为自我审视和改进的渠道?园所自评在此观念影响下呈现出了怎样的真实样态?这些都是落实《评估指南》自评要求时需要回答的前置性问题。在这一背景下,本研究遵循自评开展的基本逻辑,通过深度访谈探析园长对《评估指南》中自我评估的认识及其实践开展状况,尝试对数据进行类型剖析和理论建构,以为正确开展自评工作、有效推进学校改进提供有益借鉴。

二、研究方法

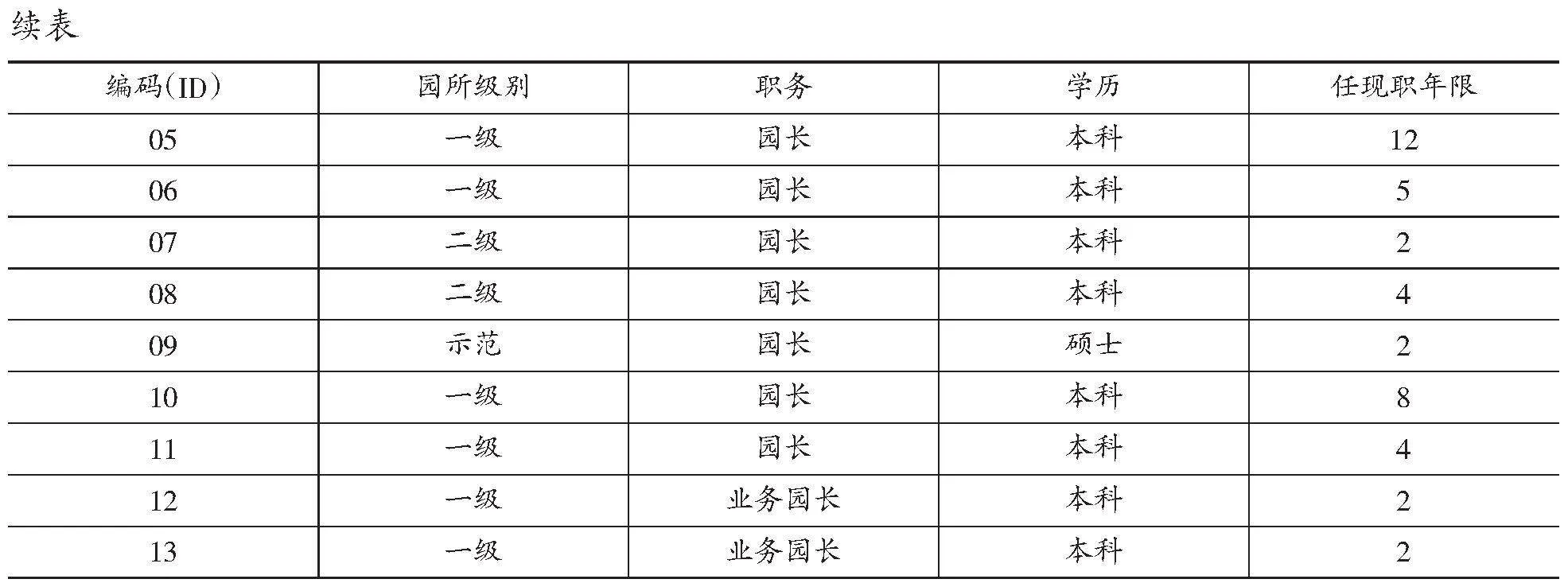

(一)研究对象

为深入探究园长对《评估指南》实施后幼儿园自我评估的觉知、行为和体验,本研究邀请北京和上海两地的园长为访谈对象,这主要是考虑到两地在政策与实践方面具有较高敏感度与创新性,是自我评估的先行者,两地园长的观念和做法对其他地方落实《评估指南》有一定借鉴价值。①值得指出的是,本研究旨在探讨园长对自评本身的看法,并非意在比较两地园长认识的地区差异,因此未从此方面进行分析。

本研究依循理论取样(theoretical sampling)原则,以园所等级为参照,首先邀请一地在自评方面有更多经验和更高水平的园长,以从最大程度上构建编码体系的最宽边界,继而以同样思路邀请另一地园长参与研究。研究过程中通过持续比较技术(constant comparison)编码,直到实现信息饱和(saturation)、不再产生新的编码意义为止停止招募,表1呈现了访谈对象的基本情况,同样也是被访者的参与顺序。

(二)研究方法与工具

本研究采用一对一深度访谈法,通过线上线下相结合的方式对园长进行访谈。

访谈工具采用自编的《园长的幼儿园自我评估观及其实践》提纲,内容包括基本信息、园长对自评的认识(自评主体、常态化自评、自评与外部评价关系),以及自评实践状况(组织架构、标准制定、自评实施、结果运用等)。访谈提纲是非结构化的,以上所列维度仅用于提示研究者在访谈过程中适度限定谈话范围,并不用来限定或提示被访谈者的发言内容。如“在《评估指南》背景下,请您谈谈幼儿园开展的哪些活动是自评”;访谈以自由谈话的形式展开,通过提问和不断追问,保证被访谈者能够自由、全面、原本地阐述本人对自我评估的理解及其所在幼儿园的实际做法。

(三)分析方法与步骤

1. 分析方法。

本研究采用主题分析法(thematic analysis)对访谈文本进行质性分析。主题分析法基于解释现象学,着重对数据中浮现出的主题和模式进行总结以描述主体的经历和行为,并通过解释、联系来进行深入的叙事性分析。[12]与扎根理论旨在通过探索性研究发展出新的理论不同,主题分析更擅长于总结数据中浮现的主题并进行阐释,主题与其在材料中出现的频次无关,而与重要性有关,[13]这一定位更符合本研究通过访谈了解园长不同的自评观及其实践样态的研究目的。

2. 分析步骤。

遵循自评开展的基本逻辑,本研究将“自上而下的推论式编码”(deductive category construction)与“自下而上的归纳式编码”(inductive category construction)相结合,采用多阶段混合提取方式来构建类目、形成主题,主要分为4个大的阶段。[14]

第一阶段:初步整理和阅读文本,完成重要文段备忘录。本研究整理了13位园长访谈文本共计119 133字。

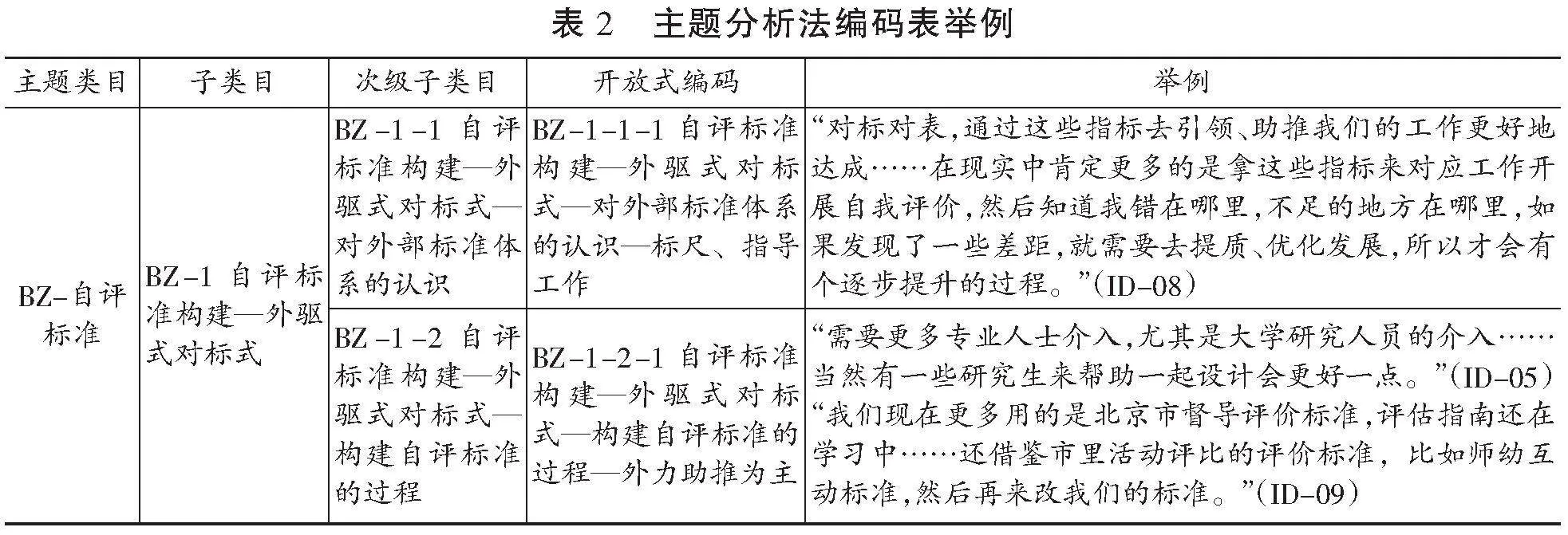

第二阶段:初次编码,即“创建初步主题类目、形成主题类目体系”“对每一个主题类目下的内容进行编码,以创建子类目”“定义子类目”。基于分析差异化原则,最初的主题类目按照自上而下的推论式编码原则从研究问题中直接构建。其中,“园长自评观”形成2个主题类目,即对自评本身的理解、对自评和外评关系的认识,“自评实践样态”形成4个主题类目,即组织架构、标准体系、自评实施、结果运用,共计6个主题类目。

继而,在每个主题类目下,按照自下而上的归纳式编码原则逐步聚合为初始子类目。具体分两个步骤:一是在语义水平(semantic level)上编码。编码单位不以词语或段落等形式化标准为依据,而是基于具有完整观点和结构的语义范围(semantic boundary),由此同一个语义范围可能包含多个句子甚至多个段落,而同一个段落可能会归属多个语义范围,本研究共解析出315个语义范围;二是在潜在水平(latent level)上形成子类目。研究进一步提取语义背后的潜在含义,寻找数据集中出现的模式,并根据某个重要概念浮现的盛行率(prevalence)高低来确定是否将其归纳为一个子类目。②如多位园长提到要对标外部标准、以外评结果为依据来指导自评,此类高盛行率的概念会被提取为“外部依赖型”子类目。经过初次编码,本研究共形成6个主题类目、24个子类目和38个次级子类目。

第三阶段:二次编码,再次分析原始数据以保证使用了足够多的信息来区分类目和形成新的子类目。由于质性研究的数据收集和分析同步进行,随着信息的增多和数据清查的开展,本研究最终确立6个主题类目、26个子类目、41个次级子类目和120个开放式编码(表2)。其中同一类目下的次级子类目之间有平行并列、逐层递进两种关系。

第四阶段:形成主题矩阵,以类目为基础得出结论并进行深度诠释。

研究采用协议编码的文本分析思路,先由两位专业人员独立编码,分析差异并进行协商;如未达成一致则邀请更多团队成员参与以澄清差异,最终达成一致的编码系统。

三、研究结果与分析

(一)园长对幼儿园自我评估的认识

作为园所的核心管理者,园长对幼儿园自我评估内涵的理解决定了实践的方向与成效。研究发现,园长对自我评估的功能价值有较为一致的看法,即普遍认为其是对幼儿园质量的“自我监控”与“自行把脉”,是在“对园所发展优势和问题剖析的基础上逐步形成的螺旋式上升的优化与改进机制”。但研究也发现园长在自评实施主体、对常态化自评机制的理解,以及对自评和外评关系的认识等方面仍呈现出较大差异。

1. 园长对自我评估主体的认识。

由谁来做是园所自评时首先需要回答的问题。研究发现园长对自评主体的认识有以下三种样态。

样态一:模糊的主体观。5位园长指出自评主体应当包含多个层次,涉及多元的利益相关方,如“自评工作不仅仅在学校开展,还应该邀请家长、专家和社会第三方人员共同参与”(ID-08)。虽然从中似乎可以看到多元参与的现代治理理念的影子,但深入分析会发现持此类观点的园长的认识更多停留在“(评价)过程当中就应该包括幼儿园的方方面面(的人),我们都是大家一起来进行的”(ID-11),而对多元主体如何参与自评并没有明确的想法。因此,这种看起来容纳了尽可能多的主体但缺乏有效落地手段的宽泛主体观,可能在一定程度上反映出园长对于自评边界的模糊认识。

样态二:单一的主体观。有3位园长将自评限定在教师个体层面,指出“自评就是班级老师自己开展的、针对工作情况开展的自我评分”(ID-07、08)。“自评是教研之前由任课老师自己先讲一下设计思路、现场反馈和反思”(ID-05)。此种认识强调了自评对于教师个人反思的重要性,但必须指出的是,从学校自评的理论和实践看,自评更应是在组织层面计划和实施的学校改进策略之一。由是观之,这种单一主体的认识在一定程度上窄化了对自评主体的认识。

样态三:聚焦的主体观。此种认识把自评的主体限定于园所内部,主要由保教工作的实施者构成。如有园长提出幼儿园自评的“自”指幼儿园全体人员,既包含全体专任教师,还包含“保健医、后勤人员”等各条线的全员参与,另有2位园长提到儿童也应作为自评主体。值得特别关注的是,在此类观念下还可以区分出两种不同的重心取向:一是以管理者为重心,如“最关键的一个人是园长,只有园长认可了才能想办法去搭平台、做通员工的思想工作,园长是一个风向标”(ID-10)。二是以教师为重心,如“自评是基于教师专业自觉的自评”(ID-01),“最重要的是教师观念转变,将自评作为提升自身的方法而不是外在负担”(ID-13) 。

2. 园长对自我评估常态化机制的认知。

《评估指南》指出,“幼儿园应建立常态化的自我评估机制”,如何理解“常态化”成为园长落实这一要求的重要前提。研究发现园长的认识呈现如下三种样态。

样态一:与迎接外部评估状态相对的“日常”。一位园长指出,“与迎接督导评估所做的那种补材料的自评相比,其他时候都是日常的自评”(ID-05)。但此种认识是否代表着一种理性自觉的常态化自评呢?后续访谈中该园长表示,“外国专家或参访团来,就带他们自由看看环境,看看孩子上课的状态,这就是真正的自评”(ID-05)。显然,此种将不包含评价成分的日常活动等同于自评的看法远未达到理性自觉状态,而更像是一种对迎接外部评估“战时状态”的逆反式“思想抵抗”,或是过重外评压力下的低声呐喊——“督导评估一多,我们就要去应对,那自我发展的空间就少了”(ID-02)。

样态二:一定周期内由管理层或专门组织开展的自评。有5位园长所理解的常态化指时间和形式上的周期化与专门化,通常是外显的,如“常态就是定期开展的,结合学校各条线、各自的指标和要求开展的评价,比如固定的每月、每学期的自评”(ID-08)。又如期末考核,“考核组期末的时候会成立,对园所的各项工作进行考核”(ID-03)。还有园长的提问也反映了这一认识:“要规定好时间,是一个月评一次,还是每个学期评一次?要评什么、怎么评、什么时间评?”(ID-13)

样态三:日常随机的、由管理层或专门组织开展的自评,本质上是教师习惯性的自我反思与自觉改进。2位园长指出常态化自评就是日常保教管理工作,如“考核组的老师日常会去听老师的课,也会监控日常教育质量”(ID-04),“园长会通过日常巡班来找到老师自身教育行为和管理行为方面的问题,及时调整”(ID-13)。这一样态下自评的无痕最终体现为教师的一种反思性习惯,如“我们不觉得自评非得一个阶段评一次,或者是我规定怎么评,而更多的是老师渗透到每一周、每一天去思考这个问题,而我们(管理者)就带动他们从一个阶段到下一个阶段进行整体反思”(ID-02)。

上述园长对常态化自评理解的三种样态实际上对应了三种不同的层次水平,是自评从一种外显的工作形式向内隐的思维习惯的转换,从独立于日常保教工作的额外负担向与日常保教工作融为一体的管理模式的转变,这一发现与前文所述刘昊进行的理论划分是相呼应的。[15]

3. 园长对自我评估与外部评估关系的认识。

《评估指南》在评估方式上强化自我评估的同时,还特别指出应“有效发挥外部评估的导向、激励作用”以有针对性地引导园所自评。园长如何看待和处理内外部评估之间的关系对自评的有效开展至关重要。在此方面,园长的认识也可划分为三种样态。

样态一:外部依赖型。有4位园长将外部评估视为引导园所发展的根本保障,如“我们可能局限于自己的专业水平,督导评估的专家指导能给(我们)方向(上)的指引,看到我们跟外面做得好的学校的差距”(ID-08)。这一类型的自评更多的是对标督导评估结果以查漏补缺、调整方向,如“专家团队来帮我们把方向,而不是(我们)自己闷着头走,不然就会走歪了、走偏了或者步子慢了。把了方向后我们就能走得更快”(ID-06)。

样态二:外部倚重型。此种认识虽然也关注外部评估的引导作用,但与外部依赖型不同,它更多地仅将专家意见作为一种参考,或是对园所内部自评结果的印证和背书,而非金科玉律。如“督导评估跟自评基本上是吻合的,我们觉得在哪一方面确实还不够的,专家会给我们明确提出来”(ID-03),“我们更多地是参考外部评价,进行内部审视和自我观察”(ID-01)。

样态三:自我倚重型。秉持此种认识的园长对外部评估结果抱有谨慎态度,当该结果与自身对园所的认识不同时,会更倾向于相信自己的判断。如“督导评估认为我是好的,给我这个证书,但不给我这个证书不说明我是不好的,只是到了这个时候需要有个考核。有时候结果蛮准的,有时候看看就过了”(ID-04);“有的专家能够给出一个比较准确的诊断,但也有的就觉得很大很空”(ID-09)。这类园长的高度自我认同还表现在对某些外部评估价值定位的质疑上,如“用一次测查、一个数据标准来衡量孩子(跳绳)的协调性是有问题的”(ID-02);“一次督导是看不到园所成长整个过程的,怎么能判断我们的标准是定高了还是低了”(ID-10)。

以上三种样态真实地反映了园长在面对外部考责和内部力量动态博弈过程中的选择倾向。一个客观事实是,大部分园长仍然高度重视外部督导评估结果并将其作为重要参照,这也是多年来督导评估工作的影响所在;但同时我们也看到了部分园长基于自评形成的稳定自我定力和认同感,园所自我觉知的意识开始萌芽,这难能可贵,其背后的组织特征与文化特质尤其值得进一步探讨。

(二)园所自我评估的实践样态

园长对自评的认识不同,相应地幼儿园自评也呈现出多种实践样态。根据幼儿园自评工作的实践逻辑,以下将重点就园长访谈中所聚焦的四个核心要素——“谁来评、评什么、如何评、结果如何用”进行重点阐述。

1. 谁来评:园所自我评估的组织形态。

基于教育管理学分析管理制度的三个维度——部门组成、权责分配、考核机制,本研究深入分析了访谈资料,发现园所自评的组织架构可分为以下三种样态。

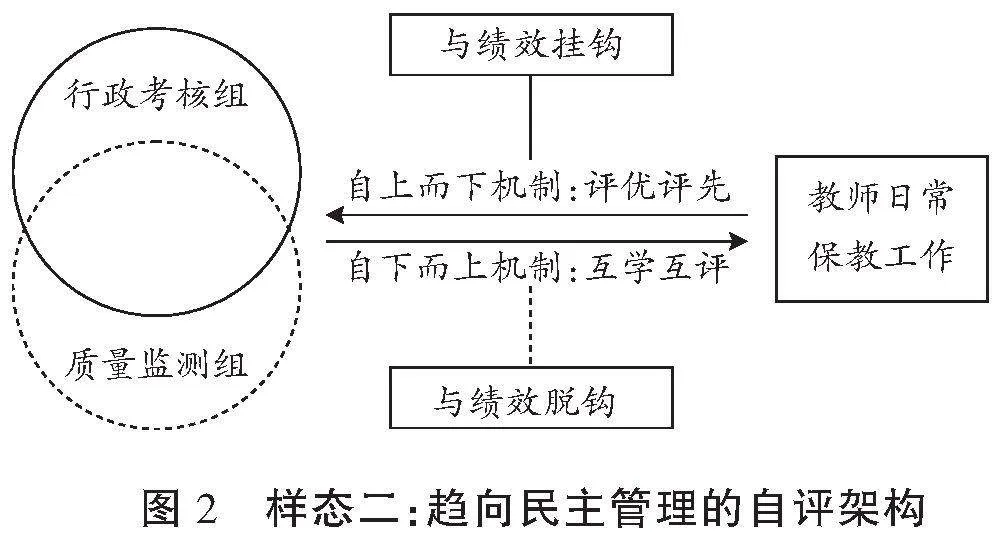

样态一:科层制自评架构(图1)。该样态是传统科层管理结构在自评工作中的体现,在各园所均不同程度地存在着。从部门组成来看,管理层自上至下(通常到教研组长层面)承担自评管理工作,有时会涉及基层骨干人员,如有2位园长提出“有时会邀请各年级组的骨干教师去参评”(ID-08),“我们还有一个扩大团队就是班长群体”(ID-10)。从权责分配来看,科层制的显著特点是逐层管理、上传下达。由此可见班长群体的纳入主要是为了更好地理解决策者的思路以有效落实,越往下层自评的自主权越小;相应的,考核机制通常采用层级考核并与绩效挂钩,如“每月有奖金考核,教师自评打分,教研组和园方再打分,最后决定发多少钱”(ID-07),“根据每月自评重点来考核,比如5月份师幼互动教育随笔评价就与绩效和工资直接挂钩”(ID-12)。

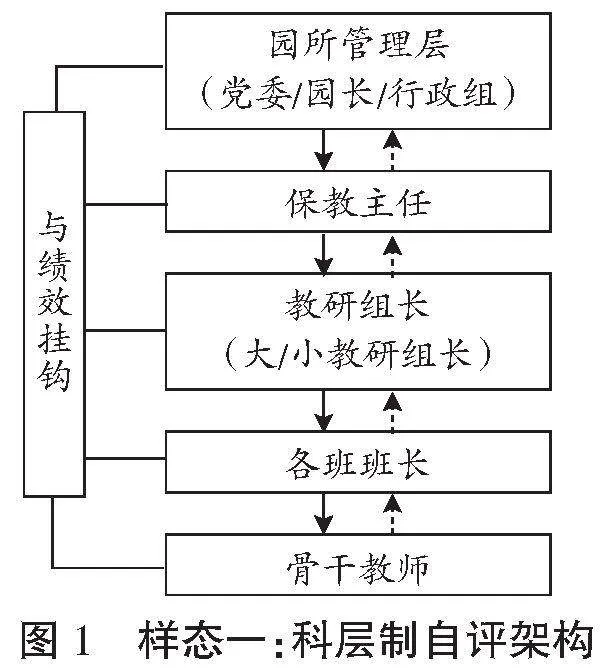

样态二:趋向民主管理的自评架构(图2)。该样态的典型特点是考核组中开始吸纳普通教师代表、部分自评考核与绩效脱钩。从部门组成来看,传统的行政考核人员组成有了变化,如“这两年最大的变化就是管理评价团队有了青年教师代表的参与”(ID-03),“教师代表每学期从头到尾都要参加每个月的领导小组例会,不然她/他也没有发言权”(ID-06)。这些普通教师代表通常通过轮值、自荐与他荐、民主选举、项目邀请、领导商定等几种方式参与进来。还有的园所成立了专门的质量评估组(ID-04),虽然成员与行政考核组有相当程度的重合,但在职能上更专注于自评监测,相对独立;从权责分配看,该样态的权责重心仍体现出向上集中的趋势,但由于有了普通教师参与决策和实施,民主程度有了实质提升;从考核机制看,总结性的评优考核,如“教学评优、骨干教师评选”(ID-04)与绩效挂钩,但日常保教自评则更多的是互学互评,“日常自评要尽量去行政化,不与绩效挂钩,否则会影响教师专业理解”(ID-02)。还有的园所采用“流动红旗、师德标兵”(ID-11)等精神奖励形式,以低利害的方式开展自评。

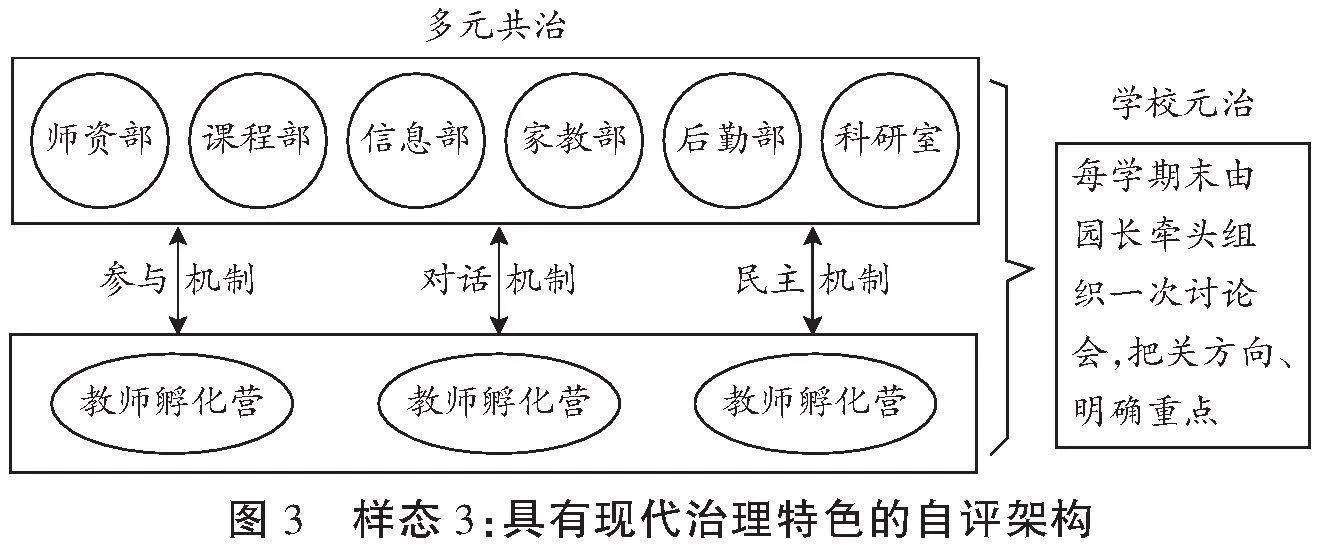

样态三:具有现代治理特色的自评架构(图3)。在所有样本园所中,有1位园长谈及的自评管理架构体现出鲜明的现代学校治理特色:多元共治、民主参与、学校元治。[16]一是多元共治的扁平化管理。该园将管理层权力拆分为师资部、课程部、信息部、家教部、后勤部和科研室,各司其职,六部联动。在此管理架构中,“一般看不到园长这两个字,园长始终存在于一个项目中、一个课题中、一个行动研究中”(ID-01)。“我们和老师是一体的,都是研究者,接触孩子最多的是老师,我要向她们学习。在幼儿园没有大园长,只有教师。”(ID-01)二是基于基层教师团队意识觉醒的民主参与。该园教师会根据每月自评指标和内容自动组队为不同的“教师孵化营”,园所管理层会下沉到不同教师孵化营平等参与讨论,“孵化营里的每个人年龄不同,同样年龄的人对专业的认识也不一样,对相似的证据可以从不同视角解读,可以利用这种差异性充分交流”(ID-01)。正是这种参与、对话、民主的机制使得评价信息得到充分发酵与及时反馈。三是园长通过课程领导力引领发展方向、实现有效的园所层面元治。教育治理理论认为元治通过统筹设计、制度安排和利益整合以确保正确的发展方向,是实现善治的关键。[17]该园长指出在日常参加“教师孵化营”的基础上,“每学期我都会召开一次评价交流会,重点讨论什么是最有价值的证据,下一阶段的评价朝哪个方向发展”。“园长的决策权力更多是一种课程影响力,它应该大于管理者自身的影响力。”(ID-01)此外,特别值得一提的是,该园的考核采取任务驱动式,与日常评价完全脱钩,“月考核和学期考核就以完成的任务量来划定,承担的任务多,收入也高;(但是与考核不同的是,)日常自评是一种专业自觉,是自己应当有的专业追求”(ID-01)。

综上,自评组织架构是园所管理制度的体现,更是综合了园情、历史和组织特性的文化彰显。[18]以上三种组织架构反映了不同发展阶段、不同文化特征园所自评的真实样态,从本质上体现了园所管理层,乃至每一位教师自主性弘扬的由低到高的三个发展阶段,这种强调多元参与、民主管理、元治赋能的趋向是园所管理水平在自评上的具体体现,使得自评价值得以充分彰显。[19]

2. 评什么:园所自我评估标准体系的建构。

自评标准体系的制订是园所质量管理的起点,是决定园所自评方向、内容和成效的重要一环。自评标准的形成体现着内外标准的对话与博弈,呈现出不同特点,本研究发现如下三种主要样态(见表3)。

从样态一到样态三,园所在形成自评标准的过程中自主性越来越强,从更多照搬外部“空降”标准或单纯依靠外部专业人员,到更多依据园情、创造性地生成个性化的自评标准,并与外部研究者形成合作伙伴,这是自评标准落地最关键的要素。[20]更重要的是,这种具有自我觉醒意识的自评标准建立的背后,体现了从单一确定的绝对质量观向基于情境与对话的相对质量观的转变,这是一种更为本质的评价范式转型的开始。[21]

3. 如何评:园所自我评估的实施。

围绕如何具体实施自评这一问题,园长的观点也可分为以下三种样态。

样态一:目标达成式。在该样态中,园所管理者通过对标自评标准对教师进行计分式评价。如“每条标准我们都会细化为行为指标,然后去对应教师有没有达到,每个月进行总结排名”(ID-12);“我们每学期有一个奖金考核,第一步教师根据标准完成自评,然后教研组和园方再评,就是三级评估,是自下而上的”(ID-07)。显而易见,这种方式是科层管理制度下的典型产物,其优势是有利于精细化的量化管理,但也容易陷入“自我内卷”的形式主义泥淖。

样态二:问题诊断式。这一样态中的自评主要围绕保教工作中发现的问题展开,通过“识别—诊断—调整—评估”的闭环促进质量改进。如某幼儿园质量评估组发现了有段时间“幼儿入园时礼貌意识比较弱”这一普遍问题,于是“第一时间通过保教组传递给各个教研组和每位老师,通过不同层面的教研,分析这个问题”,最终通过与幼儿谈话、家园沟通、班级互相学习等方式改善了这一问题(ID-04)。问题诊断式评价是最为常见的一种自评实践模式,其明确的问题靶向、清晰的解决策略、可验证的改进成果被实践证明是一种行之有效的学校改进思路。[22]

样态三:过程嵌入式。在该样态中,自评隐性地融入日常保教管理工作、教师教育教学工作中,每时每刻进行的管理与教学本身就是评价。如“我们落实自评的工作就是日常随机的进班观察与指导”(ID-09);“我们认为一日生活皆有评价,评价已经不是外显的工具问题,而是要求老师带着评价的视角去看待孩子的活动,并且成为一种习惯”(ID-01)。管理层更多的是在价值层面上引领教师,如“我们经常会让教师问自己三个问题——幼儿眼中的世界是什么样的,支持幼儿发展的环境是什么样的,滋养幼儿主动学习的课程又是什么样的”(ID-01)。通过不断反思以唤醒更高层面的自觉。

从样态一到样态三,自评逐渐从一种外显的形式转变为内隐的思维习惯,在此过程中也不断激发着个体的内在动力与潜力,并最终指向了教师真正的专业发展和园所质量提升。

4. 怎么用:自评结果应用于保教改进的路径。

通过园所自评将好的具体经验、做法上升为策略、规律,以在更广泛层面上加以运用和推行,是自评推动园所可持续发展的重要一环。[23]研究主要发现以下三种样态。

样态一:自上而下的反馈与辐射。如:“我们就是跟班指导,每周一,园长带着所有的保教干部在所有的班走一圈,一人负责一个班去汇总问题,从周二到周五,各自进班逐一指导落实;下周一我们再来一轮,看问题是否解决,又产生了什么新的问题”(ID-10)。“在每周进班指导的基础上,每月我们会带领老师结合标准开展自评,发现问题再调整,学期末进行整体的汇总性评价,这样形成一个循环往复、螺旋上升的闭环”(ID-13)。

样态二:自下而上的对话与交流。如“老师每天都会根据指引收集支撑经验形成的证据,两星期一次小教研,每月一次教研组长会议,问题反馈上去,然后三个教研组长会一起深入不同班级观察孩子,形成一个循环”(ID-02)。

样态三:自上而下+自下而上的结合。自上而下和自下而上的两种路径往往在不同程度上同时存在,形成上下沟通机制。这两种方式存在的成分比重和表现形态,与前文所述的幼儿园自评架构密切相关,科层管理体制中更常采用效率更高的自上而下的反馈与辐射机制,而倾向于民主管理的组织则会给自下而上的对话与交流机制以更宽松的生成空间。

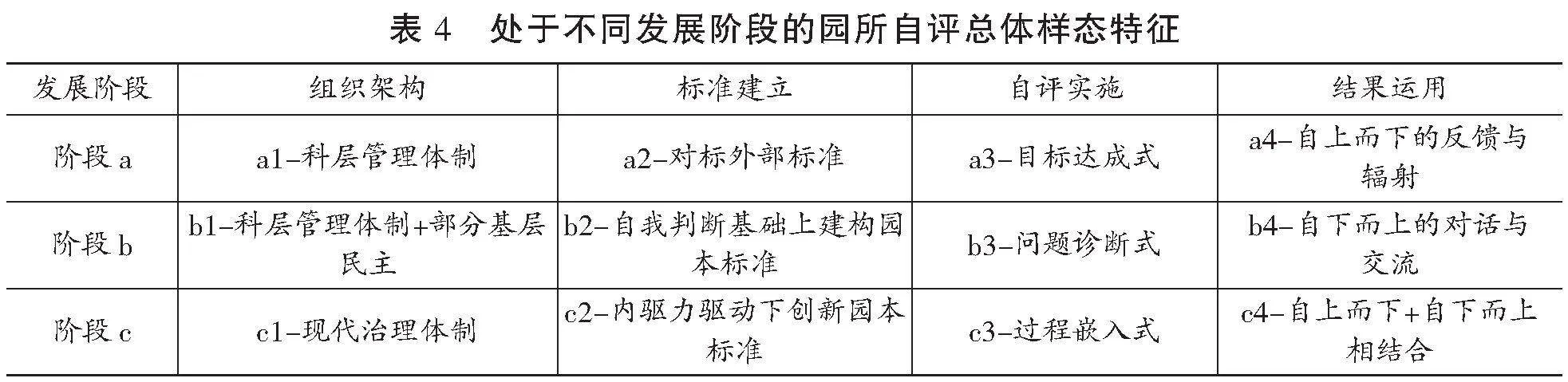

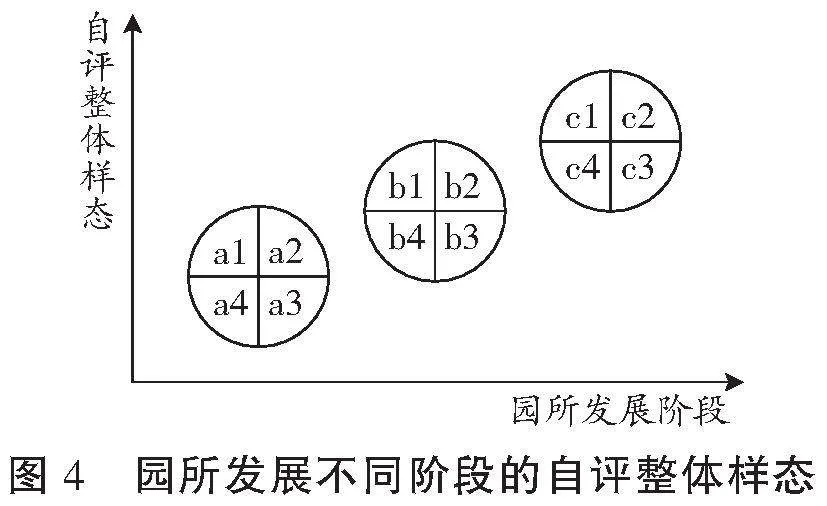

5. 处于不同发展阶段的园所自我评估整体样态。

总体来看,研究发现园所自评实践一方面在组织架构、标准体系、自评实施、结果运用等方面呈现出明显的差异化样态,另一方面也具有较为鲜明的发展阶段特征。义务教育学校自评和诊断发展阶段启示我们,发展水平和需求不同的园所自评定位和需求不同,呈现出的总体样貌也有所差异。[24]我们尝试进行这样的理论建构,即整合各类样态并提取其关键要素、总结出特有规律,通过指明价值导向以引导不同发展阶段和需求的园所在有效自评的道路上探索适合自己的渐进性路径。当然不可否认的是,这里不同发展阶段的自评样态更多的是基于本研究样本的理论抽象与假设,并不具体对应着某一所或某一级别的园所,而更多意在指明一种可能的发展方向。(见表4、图4)

四、讨论与建议

(一)讨论

1. 园长对幼儿园自我评估实施主体、常态化自评机制的认识尚待进一步厘清。

幼儿园自评来源于学校自评的研究。学校自评是由学校发起、出于决策和变革目的对教育实践进行反思,系统描述和评估学校运行过程,从而促进学生、教师和组织发展的活动。[25]有鉴于此,有研究提出幼儿园自评的主体应来自园所内部而非外部,应建立与日常保教管理工作相融合的常态化机制,应将外部评估结果为我所用而非所困。[26]

具体而言,在自评主体上,园长的认识存在单一或泛化倾向,说明其对自评定位的理解仍存在偏差。尤其值得关注的是,大部分园长均未明确将幼儿作为自评主体纳入其中,这与近年来倡导的儿童主体和儿童参与的思潮并不匹配,[27]也与自评服务于学生发展这一基本定位相去甚远。[28]在对常态化自评机制的理解上,园长更多将其视为周期性、常规性的自检自查,而与融入日常、即时反思、有效反馈的理想状态仍有一定差距。

2. 园所自主性和自我意识的觉醒是有效开展自我评估的关键和难点。

多项国际知名的大型学校改进计划③发现,卓有成效的学校改进具有诸多共性,其中“共同的愿景与发展动力、积极上进的氛围与文化”是最为重要的前提,[29][30]而学校的自主性和自我意识的觉醒则是达成这一前提的首要条件。[31]

本研究发现自主性越强和自我意识觉醒程度越高的园所,越会倚重日常自评结果而非单纯追随外部评价的判断,越会注重自下而上的民主参与与对话机制,越会寻求与教师达成标准共识并有效推进;反之,则可能更倾向于奉外部评估为圭臬、为外部标准所禁锢、强调对标落实而圈禁了教师的自主性。然而,我们也要认识到园所自主性与自我意识的觉醒是一个极为复杂的过程。正如新制度主义理论所言,对外部资源的依赖与合法性的追求是组织在环境中生存与发展的强大动力和制度压力,一所幼儿园对政府提供的公共资源依赖程度越高,其对外部评价制度的适应与遵从程度就越高。[32]这与我们的发现高度一致,“自我倚重型”的园长虽然有时并不认同外部评估的部分理念,但她们仍然表示会根据外评要求适当调整教育行为。此外,园所自主性与自我意识觉醒还与园所发展历程、文化背景、心理积淀、反省意识甚至管理者意愿与个性密切相关,其形成和演变都需要一个漫长的过程,并容易受到外在因素的影响。[33]

3. 对自评的再评估和循证改进是幼儿园自我评估中的薄弱环节。

学校自评的过程也是教育改进的过程。近年来以循证研究为特征、基于教育实践场域的教育改进科学为自评开展提供了重要的理论框架,[34]其提出的持续改进循环圈(Continuous Improvement Cycle)——识别与理解教育问题、开发与制定教育方案、实施教育方案、评估教育变革、推广教育改进,[35]为自评的实施路径提供了重要抓手。

对应这一改进循环圈,研究发现“评估教育变革”,即基于循证思路,对自评实施方案后的再评估,这一环尤为薄弱。一些园长虽然对自己开展的自评是否有效存在疑虑,但缺乏对其进行反思、验证的思路和方法,更多的是一种在模糊经验驱使下“摸着石头过河”的状态,这可能会产生大量无意义数据和解释力弱的证据,最终影响自评改进的有效性。因此,自评开展过程中始终反思“到底什么是有效的,对谁有效,在什么情境下有效”这一原则性问题,[36]并加强对自评的元评估研究是一个亟待关注和解决的难点。

(二)建议

1. 激发园所自主性与自我意识,在相对自主地位的基础上与外部评估共生共促共发展。

首先,自主性与自我意识是园所自评的核心与灵魂,也是教育改进得以真正发生的前提条件。为此,一是在自评定位上,建议基于以评促进原则激发评估者的内在动力。幼儿园应达成这样的共识——自评的目的指向改进,而非鉴别、选拔、奖惩等对部门、教师和幼儿问责的高利害功能,这是让利益相关者由抵触变为配合、由被动转为主动,并营造自然对话与交流氛围至关重要的一步。[37]二是在自评切入点上,建议以需求为导向、变差异为机遇以构建共同价值观。管理者应通过对话了解幼儿园和教职工真实的评价需求,既包含明显的外在需求,也要唤起个体内部潜在的真实需求,不仅包含共同需求,还要关注差异化需求,只有这样才能从根本上调动教职工积极性以实现共同愿景。[38]必须看到的是,园所自主性的培育同样需要一个良好的外部环境,尤其是需要教育管理部门对于幼儿园的信任和赋权,避免过于细致和僵化的管理对其自主性造成损伤。

其次,正确处理园所自评与外部评估的关系是重要前提。当前,学校改进已经进入网络构建(networking)的第四阶段,“学校是改进的中心,但没有任何一所学校是一座与世隔绝的孤岛”已经达成共识。[39]从这个意义上讲,任何一所学校都是“相对自主”的,它们需要审慎并灵活地调整与外部评估的关系:一是必须辨析外评与自评在评价目的、评价取向、评价方式、结果使用途径等诸多方面的根本不同,将外部评估和自我评估工作区分开来,分别谋划,差异性地施策,不要试图一举两得地把监管、扶持、激励、培育等多种功能附加于同一件工作之中。深入落实《评估指南》精神,首先要对外部评估进行深度改革,才能创造良好的氛围和空间,促使幼儿园自我评估回归其本质。当然也要看到,外评与自评的最终目的是一致而不是对立的,外部的评估标准、评估结果可以为幼儿园自评提供启示和借鉴,帮助其进行更客观的诊断,把握大的改进方向。

2. 探索现代治理模式,以多元共治、民主参与、学校元治为路径激发园所自评活力。

自我评估实际上就是一场园所内部管理的变革,以现代治理理念重塑园所管理制度是从根本上激发园所动力和活力的强心剂。近年来有学者指出,教育治理并不仅仅存在于宏观层面,更应重视深入学校和班级的多层级多元共治。[40]体现在幼儿园自评中,“多元共治”应致力于实现自评组织架构的扁平化,将评估话语权真正下放给每一位普通教职员工;“民主参与”指的是园所应构建基于共识性愿景、围绕能力建设、共享系统思维的专业改进共同体(Professional Improvement Communities,PICs),通过民主参与、充分对话等机制实现教师自治,促进园所发展,如研究发现的“教师孵化营”“贝海拾珠”等教研方式就是此类共同体的雏形;“学校元治”指的是享有办学自主权的园所应对自评方向、过程、效果负有责任。这里的责任是第四代评估强调的园所中各利益相关群体的“共享责任”,而非仅仅是园长或少数管理者的责任。[41]

3. 转变评估观念,加强改进科学研究,以元评估为突破口促进园所持续改进。

教育改进科学聚焦实践中亟待破解的关键问题,试图将焦点由“到底什么是真实的(true)”转向“到底什么是有用的(useful)”循证教育研究,[42]这一立足点与园所自评是契合的。基于此,园所自评应在评估观念和实践路径上进行相应的调整。

一是在评估观念上,自评应坚持相对主义质量观和适宜标准原则,即认同只有建立在园所内部各主体协调与沟通基础上的园本共识才是“好的质量”和“有用的标准”,而不刻意固守达成科学主义信效度的外在标准。与此相对应,自评改进方案的有效性也是相对于某一种或某几种特定情境而言,不一定适用于所有情境。[43]这一点清晰地体现在园长选择性地借鉴外部标准和自主构建标准等方面。二是在实践路径上,鉴于元评估是自评改进中相对薄弱甚至缺失的一环,建议园所自身加强并借助第三方“促进者朋友”的力量,有意识地对自评过程、成效进行审视和反思,以便及时调整自评方向和改进策略,形成高质量持续改进的真正闭环。[44]

综上所述,本研究运用主题分析法深入探讨了园长对自我评估的认识与理解,并对不同的实践样态进行类型分析和理论建构,以期为更好推动《评估指南》的自我评估机制落地提供借鉴。但本研究所分析的样态与模型更多的是基于京沪两地园长的现有认知和现有探索经验,并不能囊括上面园所自评的所有形态,亟待未来进行更大规模、更多利益主体的研究以进一步探求幼儿园自评的模式与规律,进行更深入的田野研究以探讨园所自评改进的发展路径,逐步构建具有中国特色的幼儿园自我评估与改进的教育生态。

注释:

①北京市教育委员会、北京市人民政府教育督导室于2019年2月颁布《北京市幼儿园办园质量督导评估标准(试行)》(文中简称《督导评估》),开启了在发展性督导理念指引下以评促建的外部评估新阶段,相应园所自我评估有了相应调整与变化;上海市教委教研室于2020年4月印发《上海市幼儿园办园质量评价指南(试行稿)》,明确提出“以幼儿园自评为主”,逐步建立起“自我认识、自我监测、自我发展”的机制,并在实践中有诸多探索。

②盛行率与主题直接挂钩,代表着主题的关键性(keyness),但它并不与频率、篇幅等指标直接挂钩,而是取决于能否捕捉到与研究问题相关的重要内容。

③国际知名的大型学校改进计划包括:国际学校改进计划(International School Improvement Project,ISIP),欧洲八国有效学校改进项目(Effective School Improvement,ESI),英国“为全体学生改进教育质量”(Improving the Quality of Education for All, IQEA)项目,等等。

参考文献:

[1]骈茂林.学校自我评估:意义、问题及其改进[J].当代教育科学,2006(02):57-60.

[2]JET2020 WORKING GROUP SCHOOL. Supporting school self?鄄evaluation and development: key considerations for policy?鄄makers[R].Luxembourg: Publications Office of the European Union,2020:2,4-5.

[3][8]陈惠英.学校自我评价制度建立的动力机制:概念、演进与运作机理[J].教育探索,2020(11):1-4.

[4][15]刘昊.幼儿园自我评价的三种形态[J].学前教育,2022(21):18-21.

[5][6]W.理查德·斯科特.制度与组织——思想观念与物质利益:三版[M].姚伟,王黎芳,译.北京:中国人民大学出版社,2010:58,70.

[7]张婧,段艳玲.市场导向组织变革的动力机制研究[J].科研管理,2013,34(10):109-117.

[9][33]潘月娟,杨青青,宋贝朵. 幼儿园教育质量外部评价体系的影响效果与作用机制:基于园长的知觉[J].教育测量与评价,2020(01):9-16.

[10]FADDAR J, VANHOOF J, DE MAEYER S. School self?鄄evaluation: self?鄄perception or self?鄄deception? The impact of motivation and socially desirable responding on self?鄄evaluation results[J]. School Effectiveness and School Improvement,2018,29(4):660-678.

[11]CHAPMAN C, SAMMONS P. School self?鄄evaluation for school improvement: what works and why?[J]. CfBT Education Trust,2013:48.

[12]ARONSON J. A pragmatic view of thematic analysis[J]. The Qualitative Report,1994(02):1-3.

[13]伊凡希雅·莱昂斯,阿德里安·考利.心理学质性资料的分析[M].毕重增,译.重庆:重庆大学出版社,2010:71.

[14]伍多·库卡茨.质性文本分析:方法、实践与如案件使用指南[M].朱志勇,范晓慧,译.重庆:重庆大学出版社,2017:68-87.

[16][17][40]褚宏启.绘制教育治理的全景图:教育治理的概念拓展与体系完善[J].教育研究,2021(12):105-119.

[18][31]霍普金斯,爱恩思科,威斯特.变化时代的学校改进[M].孙柏军,编译.北京:北京师范大学出版社,2016:96-99,52-53.

[19][26]刘昊,李琳.自我评价的概念辨析、历史演进及其在幼儿园的应然定位[J].学前教育研究, 2023(02):12-20.

[20]刘昊.幼儿园教育质量自我评价的学理逻辑与实践路径[J].教育测量与评价,2020(01):17-22.

[21]李琳.从中立到多元:学前教育评价中“价值”问题探析[J].教育测量与评价,2015(04):4-9.

[22]赵德成.有效的学校改进:理论探讨与案例分析[M].上海:华东师范大学出版社,2022:35-37.

[23]李琳.学校改进视域下的幼儿园自我评估[J].上海托幼,2023(05):18-21.

[24]李凌艳.从自醒到自主:由内部评价走向自我诊断[J].中小学管理,2018(02):22-26.

[25]MACBEATH J. Background, principles and key learning in self?鄄evaluation: a guide for school leaders[M]. Nottingham: National College for School Leadership,2015:4.

[27]李召存.以儿童为本:走向“为了儿童”与“基于儿童”的整合[J].学前教育研究,2015(07):9-13.

[28]李凌艳.学校诊断[M].北京:北京师范大学出版社,2020:43-45.

[29]HOPKINS D. School improvement for real[M]. London and New York: Routledge Falmer,2001: 27-45,63,64-65.

[30]GREEMERS B, STOLL L, REEZIGT G, et al. Effective school improvement?鄄ingredients for success: the results of an international comparative study of best practice case studies[M]//TOWNSEND T. International Handbook of school effectiveness and improvement: review, reflection and reframing. Dordrecht: Springer,2007:825-838.

[32]潘月娟.幼儿园教育质量评价基本问题探讨——基于新制度主义理论视域[J].教育研究,2018(01):108-111.

[34]李军.论教育改进科学:迈向改进型组织的艺术[J].华东师范大学学报(教育科学版),2022(12):1-13.

[35][36]HINNANT?鄄CRAWFORD B N. Improvement science in education: a primer[M]. Gorham, ME: Myers Education Press,2020:4,43.

[37][38]张志红.校本评价的内涵、挑战及策略探析[J].当代教育科学,2020(03):45-51.

[39]REYNOLDR, HOPKINSD, STROLLL. Linking school effectiveness knowledge and school improvement practice: towards asynergy[J]. School effectiveness and school improvement,1993,4(1):42.

[41]埃贡·G·古贝,伊冯娜·S·林肯.第四代评估[M].秦霖,蒋燕玲,等译.北京:中国人民大学出版社,2008:258.

[42]PERLA R J, PROVOST L P, PARRY G J. Seven propositions of the science of improvement: Exploring foundations[J]. Quality Management in Healthcare,2013,22(3):175.

[43]PURCELL J. Best practice and best fit: chimera or cul?鄄de?鄄sac[J]. Human Resource Management Journal,1999,9(3):26-41.

[44]U.S. Department of Education. Every Student Succeeds Act[S]. Washington, DC: Department of Education,2015:388-389.