中国体育用品国际贸易网络格局演化及结构特征研究

2024-09-26游龙飞范松梅

摘要:该研究基于联合国贸易数据库中1992—2021年的体育用品国际贸易数据,采用复杂网络方法对我国体育用品国际贸易网络演化特征及结构特征进行了分析。研究发现:(1)中国体育用品国际贸易网络整体演化特征为网络规模不断扩大,贸易总量持续增长,贸易顺差较大,出口市场集中度较高,进口市场重心转移倾向明显。(2)产品结构演化特征为出口产品分布呈现“集中—分散—集中”的演化趋势,出口核心国相对固定,主要为美国和日本;进口产品分布由“集中”转为“分散”,主要进口国存在一定变动,前期进口国主要为美国、日本和韩国,进入21世纪后,越南、印度尼西亚、泰国等东南亚国家逐渐成为主要进口国。进出口结构发生逆转,出口产品从运动专用服饰、运动专用鞋靴等劳动力密集型产品向其他体育用品、健身与康复器械等资本密集型和技术密集型产品转变;进口产品结构转变特征与出口相反。建议应合理扩大体育用品进口贸易规模,缓解体育用品进出口贸易规模的不均衡态势;开拓新兴国际市场,提高国际贸易的风险应对能力;坚持创新驱动发展,促进体育用品对外贸易转型升级。

关键词:体育用品;国际贸易;复杂网络;格局演化;全球产业转移;产业升级

中图分类号:G80-052文献标识码:A文章编号:1006-2076(2024)04-0072-12DOI:10.14104/j.cnki.1006-2076.2024.04.008

Abstract:Basedontheinternationaltradedataofsportinggoodsfrom1992to2021releasedbytheUnitedNationsComtradeDatabase,thisstudyusesthecomplexnetworkmethodtostudytheoverallevolutioncharacteristicsandproductstructureevolutioncharacteristicsofChineseinternationaltradenetworkofsportsgoods.Itisfoundthat:(1)Theoverallevolutioncharacteristics:thescaleofChineseinternationaltradenetworkofsportsgoodscontinuedtoexpand,andthatthetotaltradevolumecontinuedtogrow,withlargetradesurplus.Theconcentrationofexportmarketishigh,andtheshiftoffocusofimportmarketisobvious.(2)Productstructureevolutioncharacteristics:thedistributionofexportproductspresentsanevolutionarytrendof"centralization-decentralization-concentration",andthecoreexportcountriesarerelativelyfixed,mainlytheUnitedStatesandJapan.Thedistributionofimportedproductshaschangedfrom"concentrated"to"dispersed",andtherearecertainchangesinthemainimportingcountries.Intheearlystage,theimportobjectsaremainlytheUnitedStates,JapanandtheRepublicofKorea.Inthe21stcentury,SoutheastAsiancountriessuchasVietnam,IndonesiaandThailandhavegraduallybecomethemainimportingcountries.Theimportandexportstructureofsportinggoodshasreversed,andtheexportproductshavechangedfromlabor-intensiveproductssuchassportsspecialclothing,sportsspecialshoesandbootstocapital-intensiveandtechnology-intensiveproductssuchassportinggoodsandequipment,fitnessandrehabilitationequipment,andthestructuraltransformationcharacteristicsofimportedproductsaretheoppositeofexports.Thestudyproposesthatthescaleofimporttradeofsportinggoodsshouldbereasonablyexpandedtoalleviatetheimbalanceofthescaleofimportandexporttradeofsportinggoods;exploreemerginginternationalmarketsandimprovetheabilitytocopewithinternationaltraderisks;adheretoinnovation-drivendevelopmentandpromotethetransformationandupgradingofforeigntradeinsportinggoods.

Keywords:sportinggoods;internationaltrade;complexnetwork;patternevolution;globalindustrialtransfer;industrialupgrading

中国特色社会主义进入新时代,体育产业在国民经济中的地位进一步提升[1],已被列为我国的战略性新兴产业,成为经济发展的新增长点。在体育产业中,体育用品制造业是最具活力和竞争力的产业[2]。2022年,中国体育用品及相关产品制造业总产出为14259亿元,占体育产业总产值的43.2(W]。自20世纪80年代起,中国凭借较低的劳动力成本、较低的原材料和土地价格等优势,成为第四次体育用品制造业国际产业转移的承接地[3]。虽然,中国一度成为世界体育用品制造大国,“中国制造”占世界体育用品业的比例高达65(W]以上[4],但由于产品附加值较低,且仅仅依靠生产数量的粗放型增长,中国体育用品制造业在国际产业链分工中处于低端地位[5]。2008年金融危机后,第五次全球产业转移浪潮兴起[6]。与东南亚国家相比,中国生产要素成本较低的比较优势逐渐丧失,提高体育用品制造业创新能力,推动体育用品制造业转向高质量发展的必要性逐渐凸显。与此同时,中美贸易摩擦加剧、贸易保护主义抬头、新冠肺炎疫情席卷全球的复杂国际环境等,也让体育用品制造业的国际贸易网络格局发生了很大的变化,此时中国体育用品制造业面临着参与全球产业链、价值链、创新链协同升级的机遇和挑战。

通过梳理以往文献发现,中国体育用品国际贸易领域已经取得诸多颇有意义的研究成果,主要集中在体育用品国际贸易发展现状研究[1-2,7]、体育用品国际贸易影响因素研究[8-9]、体育用品国际竞争力研究[4,10]、体育用品国际贸易与中国宏观经济互动关系研究[11-12]等方面。但相关研究较多地关注于体育用品出口贸易视角,相关体育用品双边贸易的研究成果较少,对体育用品贸易结构进行内部演变规律和结构特征等细分研究的文献也较少。同时,在研究范围上,已有研究的时间跨度较短、国家数量较少,难以做到全面准确的分析。在研究方法上,现有文献使用的研究方法较为简单,仅对宏观的国际贸易结构进行了特征分析。可见,已有的研究难以全面、直观地反映中国体育用品贸易在全球贸易中的单边或双边关系。

复杂网络研究方法能够从全局视角对贸易网络特征进行识别,可将大量真实复杂的系统高度抽象,同时利用国家之间的贸易数据构建世界贸易网络,描述其网络特征及随时间变化的特征,从而解释一些宏观经济现象[13]。目前,复杂网络研究方法已在能源[14]、粮食[15]、制造业[16]等领域得到广泛应用,但在体育领域的运用相对较少。虽然我国学者也曾使用复杂网络方法对中国体育产业结构特征展开研究[17],但针对体育用品国际贸易方面的研究十分稀少。

基于此,本研究运用复杂网络方法,选取中国及与中国具有体育用品国际贸易联系的37个国家作为研究对象,根据联合国贸易数据库(UNComtrade)发布的1992—2021年体育用品国际贸易数据,构建以中国为中心的体育用品国际贸易网络。具体而言,将国家抽象为节点,国家之间的体育用品贸易联系抽象为边,使用Ucinet软件对数据进行分析,并通过Gephi0.9.2软件实现贸易网络的可视化,进而对中国体育用品国际贸易网络的整体演化特征和结构特征进行研究,深入分析中国与其他各国体育用品国际贸易网络的内部发展态势,厘清中国体育用品国际贸易总额、贸易结构、贸易对象国的变动情况,以期为应对复杂的体育用品国际贸易环境,促进中国体育用品国际贸易网络的地位优势向技术领先优势转化,以及为实现“十四五”时期中国体育用品制造产业高质量发展的目标提供重要参考。

1研究设计

1.1模型构建与样本选择

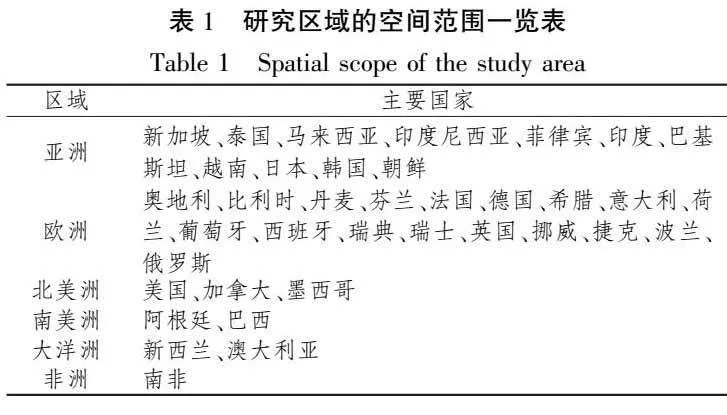

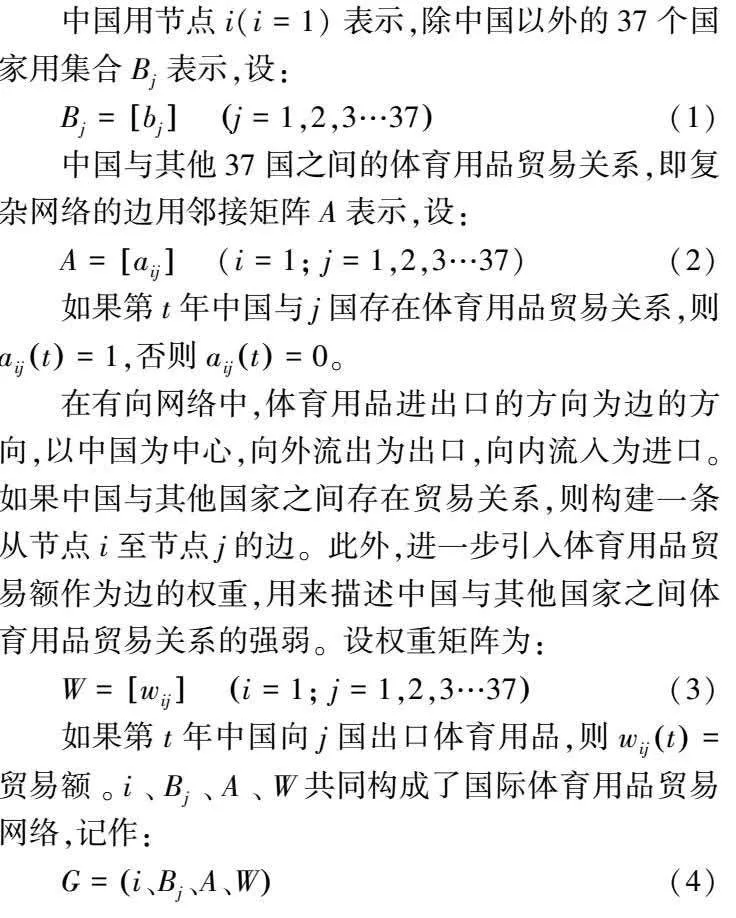

从空间角度探究国际贸易关系及其结构特征是世界经济地理学的主要研究内容之一,国际贸易的网络化研究能够全面、直观地反映全球贸易中的单边或双边关系。国外相关国际贸易网络化的研究多是利用国家之间的贸易数据构建世界贸易网络,分析其主要特征及演化规律,并在此基础上解释一些宏观经济现象[18-19]。因此,借鉴先前的研究成果,本研究认为中国体育用品国际贸易可以看作是由很多国家组成的典型复杂网络,体育用品在国家之间持续循环流通。同时,本研究将与中国开展体育用品贸易的国家看作一个点,将国家之间发生的进口或出口关系看作边,根据中国与世界各国之间的体育用品贸易关系,建立中国体育用品国际贸易复杂网络模型。研究模型以中国及与中国在体育用品国际贸易中贸易额较高的37个国家为分析样本[9,20](见表1)。2021年,这些国家与中国在体育用品国际贸易中的双边贸易额占世界体育用品贸易总额的比例接近85(W],故样本数据具有较强的代表性。具体模型设定如下:

在有向网络中,体育用品进出口的方向为边的方向,以中国为中心,向外流出为出口,向内流入为进口。如果中国与其他国家之间存在贸易关系,则构建一条从节点i至节点j的边。此外,进一步引入体育用品贸易额作为边的权重,用来描述中国与其他国家之间体育用品贸易关系的强弱。设权重矩阵为:

1.2指标选取

复杂网络模型的测度指标可以分为连通性指标和[HJ]中心性指标两大类。其中,连通性指标以整体网络为研究对象,能够反映出整个贸易网络联系是否紧密,具体选用网络密度指标进行衡量;中心性指标以各个网络节点为研究对象,能够反映网络节点数量及在网络中的地位,具体选用节点度和点强度进行衡量[21]。

1.2.1网络密度

网络密度用来测量复杂网络中节点间联系的紧密程度,即中国与其他国家之间体育用品贸易关系的紧密程度。网络密度等于网络中实际存在的关系总数除以理论上最多可能存在的关系总数。计算公式为:

式中,N表示网络节点数,L表示网络中实际存在的关系数目。网络密度的取值范围为0,1,该值越接近1,表示中国与其他国家之间的体育用品贸易联系越紧密;越接近0,表示中国与其他国家之间的体育用品贸易联系越少。

1.2.2节点度

节点度表示节点i与其他节点间的连线数量,即第t年与中国有体育用品贸易的国家数量。节点度越大,与中国有体育用品贸易关系的国家越多。在有向网络中,节点度分为出度数和入度数。

首先,节点i的出度数表示第t年中国向其他国家出口体育用品的国家数量。计算公式为:

其次,节点i的入度数表示第t年中国向其他国家进口体育用品的国家数量。计算公式为:

1.2.3点强度

节点度只能体现出中国与其他国家之间是否存在贸易关系,无法体现出贸易规模的大小,因此引入点强度的概念。点强度表示节点i与其他节点的连线权重,即第t年中国与其他国家之间的体育用品贸易额。点强度越大,说明中国与该国的体育用品贸易额越大,贸易流量越大。在有向网络中,点强度分为出强度和入强度。

首先,节点i的出强度表示第t年中国向其他国家出口体育用品的贸易额,表示为wijt=贸易额,将贸易额加总得到第t年中国出口体育用品的贸易总额。计算公式为:

其次,节点i的入强度表示第t年中国向其他国家进口体育用品的贸易额,表示为wjit=贸易额,将[HJ]贸易额加总得到第t年中国进口体育用品的贸易总额。计算公式为:

1.3数据来源

在研究的时间跨度方面,1992年党的十四大第一次明确提出了建立社会主义市场经济体制的目标,中国的体育事业由此开启了更大范围的市场化改革之路,同年进入“体育市场体系探索阶段”[22]。因此,以1992年为起始时间,研究1992—2021年中国体育用品国际贸易网络的演变特征。

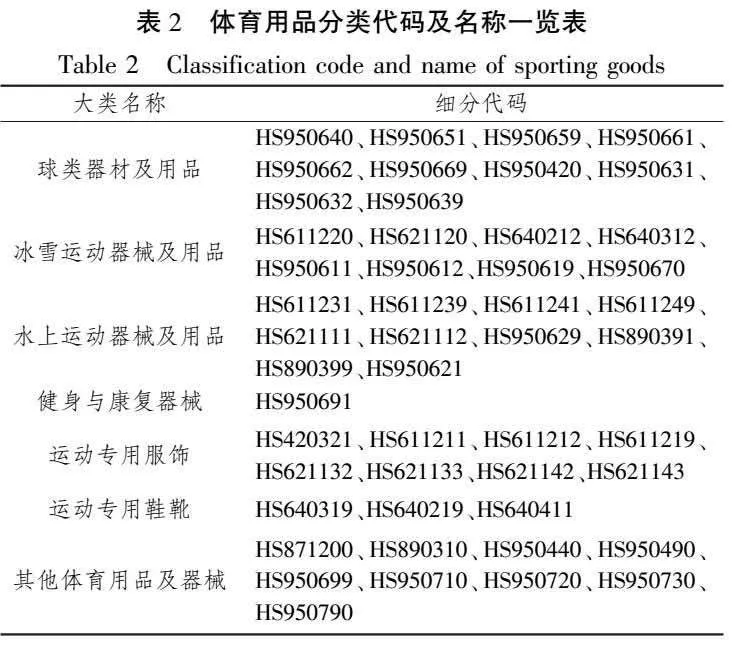

为了对中国体育用品国际贸易中的产品结构特征展开深入研究,本研究进一步对体育用品做了分类。目前,国际上没有统一的体育用品分类标准,欧洲体育用品协会将体育用品分为“体育服装”“体育鞋”“体育器材”三大类[23],但这种划分方式过于宽泛,无法体现出不同体育用品的特点。本研究主要参考了陈颇等[12]、李骁天等[23]国内学者对体育用品的分类情况,以及国务院发展研究中心信息网对中国体育用品进出口值的统计归类情况,将体育用品划分为球类器材及用品、冰雪运动器械及用品、水上运动器械及用品、健身与康复器械、运动专用服饰、运动专用鞋靴、其他体育用品及器械七大类。其中,其他体育用品及器械主要包括竞赛型自行车、山地型自行车、越野型自行车、户外游戏用品及设备、棋类用品等不便分类的体育用[HJ1.8mm]品及器械。另外,参考金礼杰等[24]、孟瑞等[1]、季雯婷等[25]的研究,结合最新版的《商品名称和编码协调制度》(HS),在七大类之下确定了49个小类(见表2)。每一小类数据均来源于联合国贸易数据库(UNComtrade),大类数据由细分小类数据加总获得。

2中国体育用品国际贸易网络整体演化特征

2.1网络规模不断扩大,区域联系更加密切

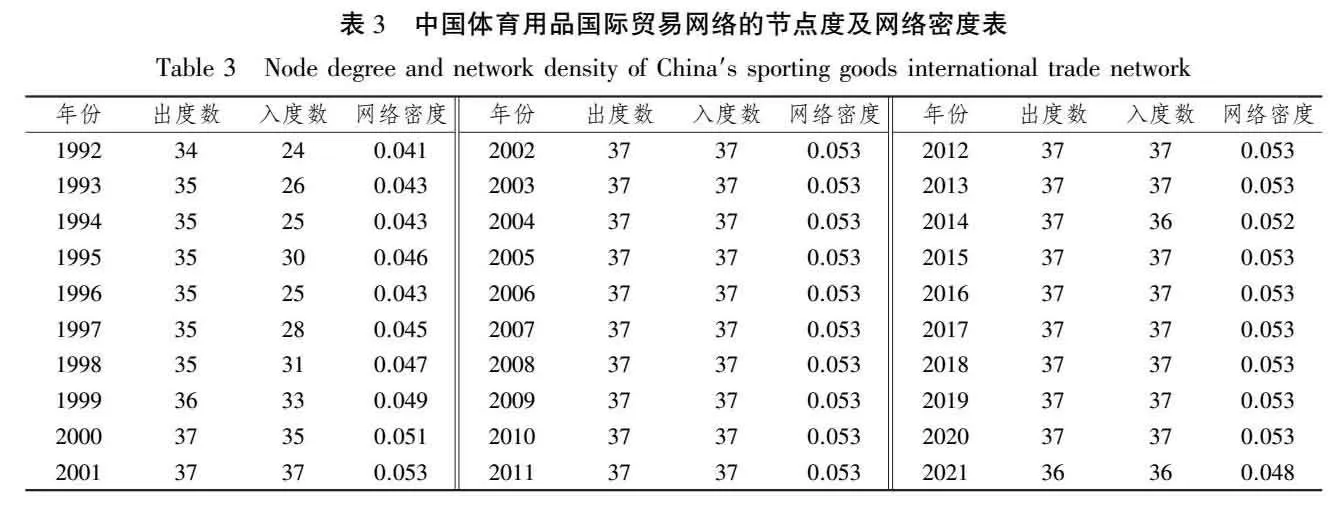

1992—2021年,中国体育用品国际贸易伙伴国数量呈增长态势,中国与各国的体育用品贸易联系越来越紧密,已成为体育用品国际贸易的深度参与者(见表3)。

(1)节点度方面。1992—2021年,中国体育用品国际贸易网络出度数在34~37之间浮动,稳中有增;入度数增幅明显,最大增幅由24增加至37。具体而言,2000年之前,中国体育用品国际贸易网络入度数明显小于出度数,说明与中国建立体育用品贸易关系的出口国家数量要远多于进口国家数量,这与中国出口大于进口的进出口贸易不平衡状况相符[26]。21世纪以来,中国体育用品国际贸易网络出度数与入度数开始持平且较为稳定,说明中国与各国之间逐渐形成了持久稳定的体育用品贸易关系。究其原因,2001年中国加入世界贸易组织后,中国与各个国家间的贸易限制减少,更多高品质的国际商品和服务进入中国市场,中国也开始深度参与经济全球化。(2)网络密度方面。1992—2021年,中国体育用品国际贸易网络密度的变化情况与节点度基本相似。2000年之前,中国体育用品国际贸易网络密度整体呈现稳定增长态势,网络联系更加紧密;21世纪以来,中国体育用品国际贸易网络密度基本保持稳定状态,说明中国与各国之间逐渐形成了较为紧密、较为稳定的体育用品国际贸易关系。

总体而言,节点度和网络密度的变化情况表明,中国与越来越多的国家建立了体育用品贸易联系。

2.2以出口贸易为主,贸易总量持续增长

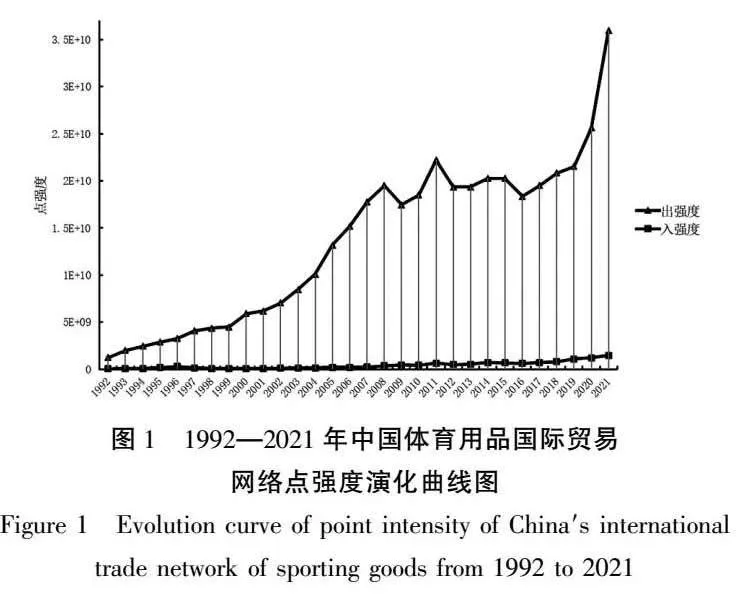

中国体育用品国际贸易网络出强度和入强度均呈现整体增长态势,具体演化趋势如图1所示。

(1)出强度的演化趋势反映了中国体育用品出口贸易额的变化。第一,1992年以来,中国体育用品出口贸易额稳步增长,第一个峰值出现在2008年。2008年北京奥运会为中国培养体育用品民族品牌进入国际市场提供了良好的契机,充分释放出中国体育用品的出口贸易潜力。《北京奥运会财务收支和奥运场馆建设项目跟踪审计结果》显示,在北京奥运会的带动下,2008年北京市体育产业增加值为154.0亿元,与2007年相比增长了75.8(W],占GDP的比重达1.39(W],其中体育用品销售情况较为突出,销售量与上一年同期相比增加了2倍多[27]。第二,2008年美国次贷危机引发的金融危机给全球企业带来了前所未有的挑战,中国体育用品企业处于发展初期,应对危机的能力较弱,再加上自身缺乏战略意识、品牌定位模糊、科技创新能力低等原因[28],北京奥运会后中国体育用品出口贸易结束了多年的高速增长,进入了调整期。第三,中国体育用品行业的市场集中度较高,产业集群效应明显,广东、福建、江苏、浙江、北京、上海6省市体育用品行业的市场集中度超过85(W]。在规模经济红利的影响下,2010年中国体育用品对外贸易开始企稳向好,2011年再次出现峰值。2011年,中国体育用品行业出口总额为159.16亿美元,实现贸易顺差152.4亿美元[29]。第四,2012—2019年,中国体育用品出口贸易额变动幅度较小,发展较慢。究其原因,中国劳动力价格上涨和中国生产资料价格优势逐渐下降,加之体育用品企业核心竞争力较弱,品牌优势尚未完全形成,在全球分工中处于加工制造的低端环节,难以满足消费者日渐增强的多样化消费需求。第五,随着中国体育用品企业中科技、品牌、营销等高级生产要素培育的逐渐成熟,再加上2022年北京冬奥会的带动作用,中国体育用品对外贸易呈现复苏态势,重回增长轨道。海关总署数据显示,据不完全统计,2022年中国体育用品及设备出口总额为176.69亿美元,超过2020年的158.12亿美元,展现出较强的行业韧性[30]。

(2)入强度的演化趋势反映了中国体育用品进口贸易额的变化情况。1992—2021年,中国体育用品进口贸易额整体呈现上升态势,但仍存在巨大的贸易顺差。2021年中国体育用品出口贸易额是1992年出口贸易额的28.8倍,中国体育用品进口贸易额是1992年进口贸易额的43.3倍。虽然进口贸易比出口贸易的增加更为明显,但2021年中国体育用品进口贸易额仅是同年体育用品出口贸易额的1/25,进口规模仍然偏小,表明中国主要为体育用品对外贸易出口大国,进出口贸易规模不对等现象严重。近年来,虽然中国体育产业发展迅速,但仍远远落后于发达国家[31]。并且,当前中国体育产业的发展无法完全依靠消费驱动来实现,需要通过大量的贸易顺差积累为后续大规模的体育产业投入提供资金支持,才能进而实现内需和外需的共同驱动发展[32]。另外,调整体育用品进口贸易结构有利于扩大内需、优化内需结构[33],相关研究也已证明,进口贸易结构的变化与经济增长存在正向关联性[34]。

2.3出口市场集中度过高,存在一定风险

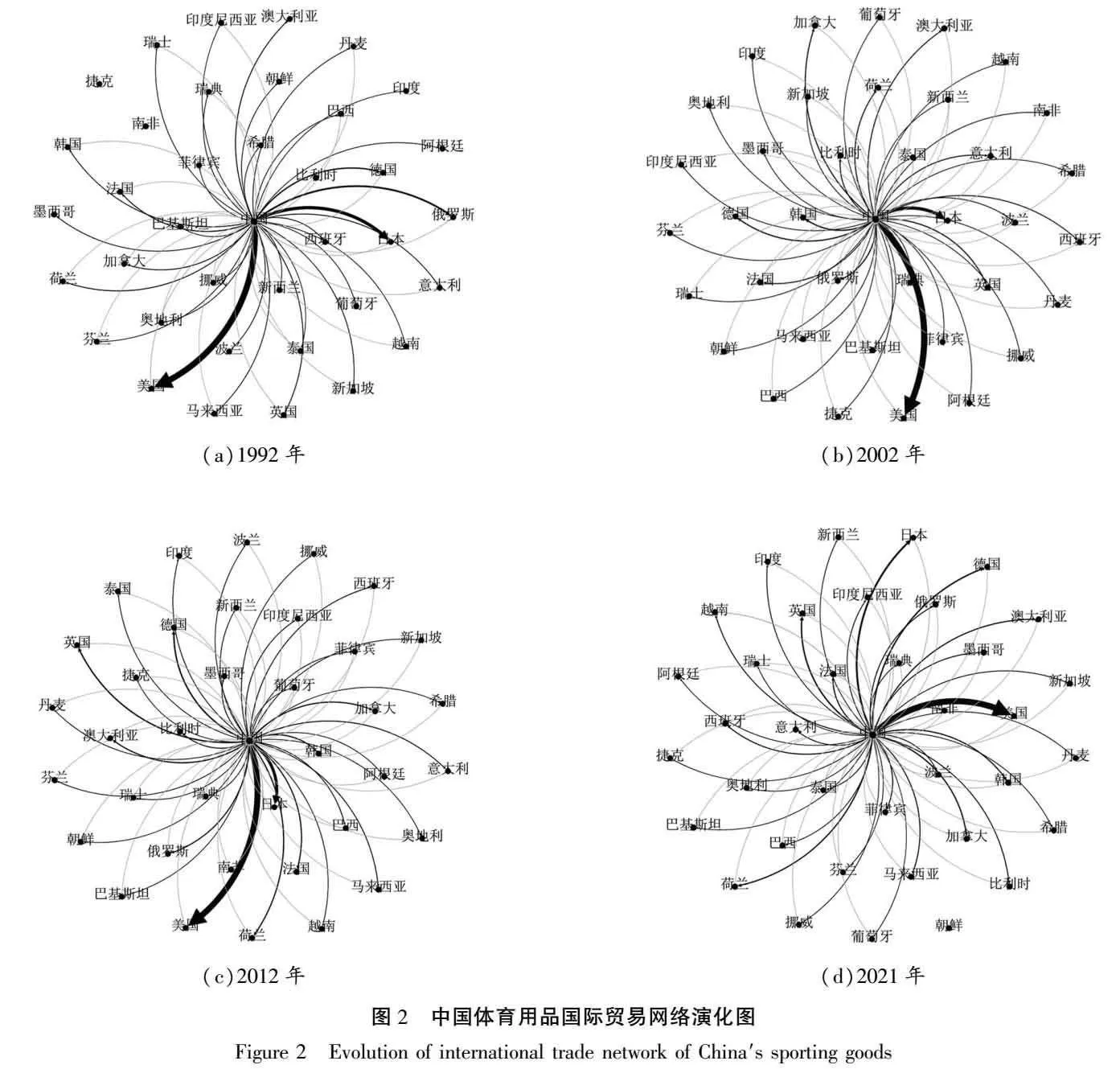

选择1992年、2002年、2012年、2021年4个时间节点,对中国体育用品国际贸易网络进行可视化(见图2)。图中线条的粗细代表节点之间贸易流量的大小,浅色线条代表中国向其他国家进口的体育用品,深色线条代表中国向其他国家出口的体育用品。总体来看,1992—2021年,中国体育用品国际贸易网络密度不断增加,贸易流量不断增大。

从国别情况来看,中国与美国的出口贸易连线始终最为显著,其次为日本。(1)1992—1999年,中国与美国的体育用品出口贸易额占37国出口贸易总额的40(W]以上,1993年更是高达49.9(W],接近中国体育用品出口贸易额的二分之一。随着贸易多元化的不断推进,21世纪以来,虽然中国出口美国的体育用品贸易额占出口贸易总额的比例降至40(W]以下,但美国始终为中国体育用品第一大出口国。究其原因,一方面,美国是世界公认的体育强国,体育人口占国家总人口的比例接近50(W][35],对体育用品的需求量较大;另一方面,中美两国都是体育用品制造大国,在世界体育用品市场中占据着较大的市场份额,并且中美两国体育用品在世界市场上的相似度较低,互补性较强。因此,两国体育用品贸易紧密程度较高,今后的双边发展潜力仍然较大[26]。(2)1992—2021年,日本始终是中国体育用品第二大出口国。究其原因,日本是与中国隔海相望的邻国,双方在开展国际贸易时拥有更为便利的交通运输条件,且体育产业发展态势良好,居民体育运动参与率较高。2012年日本体育产业总产值约为1033.96亿美元,2016年参与体育运动的人数占比为68.8(W][36]。

总体来看,2021年,中国体育用品出口贸易额排名前十位的国家主要集中于欧美地区和亚洲地区,分别为美国、日本、德国、英国、加拿大、荷兰、韩国、澳大利亚、法国、西班牙,中国体育用品出口贸易额高达273.18亿美元,占当年中国体育用品出口贸易总额的76(W]。由此可见,中国体育用品出口市场集中度过高,对个[HJ]别国家的依赖性增强,受其政治、经济等方面的影响较大,这将导致中国体育用品出口贸易面临较大的风险[37]。

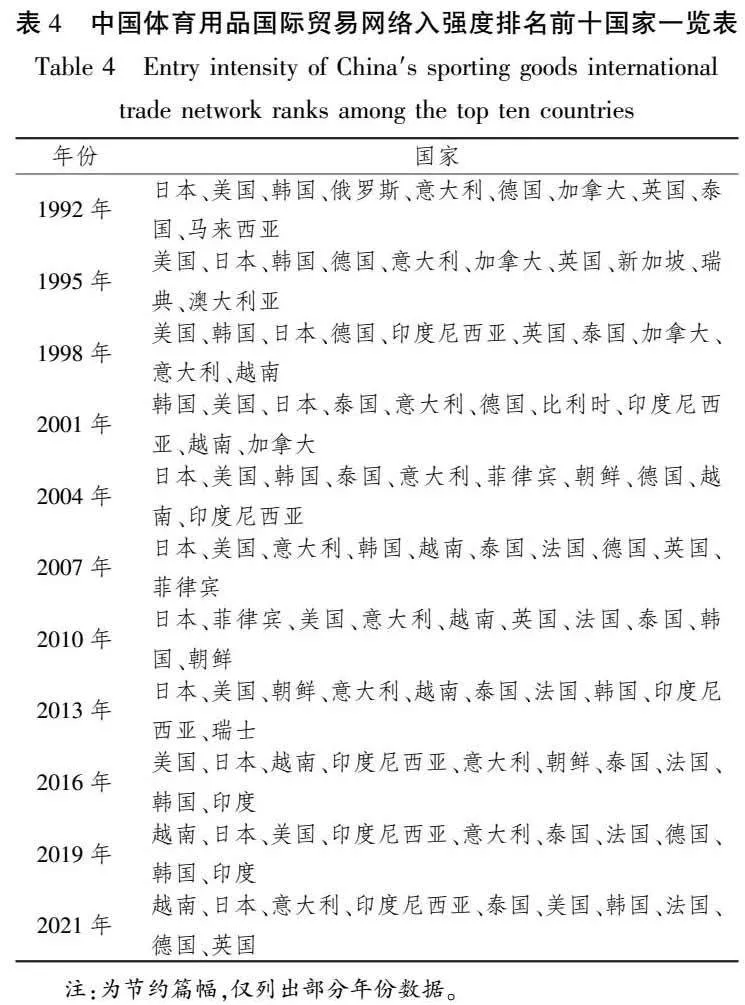

2.4进口市场稳中有变,重心转移趋向明显

中国体育用品进口市场集中度低于出口市场,且存在进口市场重心转移的情况(见表4)。

从整体演变趋势上看,进口市场重心从美国、日本、意大利、法国、德国等发达国家转移至东南亚各国。引起这一转移的原因主要在于全球产业转移和国内产业转型。20世纪80年代,第四次全球产业转移浪潮兴起,美国、日本、德国等发达国家将劳动密集型产业和一般技术密集型产业向中国和东南亚国家转移,发达国家重点发展技术、知识密集型产业[38]。此时,中国体育用品制造业主要从事运动鞋服的生产制造,在全球价值链分工中处于低端环节,高端运动器材主要依赖进口。因此,中国体育用品进口市场主要以日本、美国、韩国、德国等发达国家为主,东南亚国家由于与中国承接产业类型相同,进口额较低。

进入21世纪,美国、日本、韩国长时间居于中国体育用品主要进口国的地位。随着第五次全球产业转移浪潮的兴起,中国劳动力、原材料、土地等生产要素的比较价格优势逐渐丧失,东南亚各国的价格优势逐渐凸显。再加上中国始终坚持科技创新驱动体育强国建设,统筹推进体育用品制造业技术研发和技术转化,在全球价值链分工中不断向高端跃迁,因而以劳动力密集型产业为主的体育鞋服加工制造业陆续向东南亚转移[38]。中国的主要进口产品从高端运动器材转变为运动鞋服,东南亚的泰国、越南、菲律宾、印度尼西亚等在中国进口贸易中的地位越来越重要。2018年,越南首次超过美国成为中国体育用品第一大进口国,之后连续4年排名第一,2021年中国进口越南的体育用品贸易额占进口贸易总额的比例已达33.5(W]。

3中国体育用品不同产品结构国际贸易网络演化特征

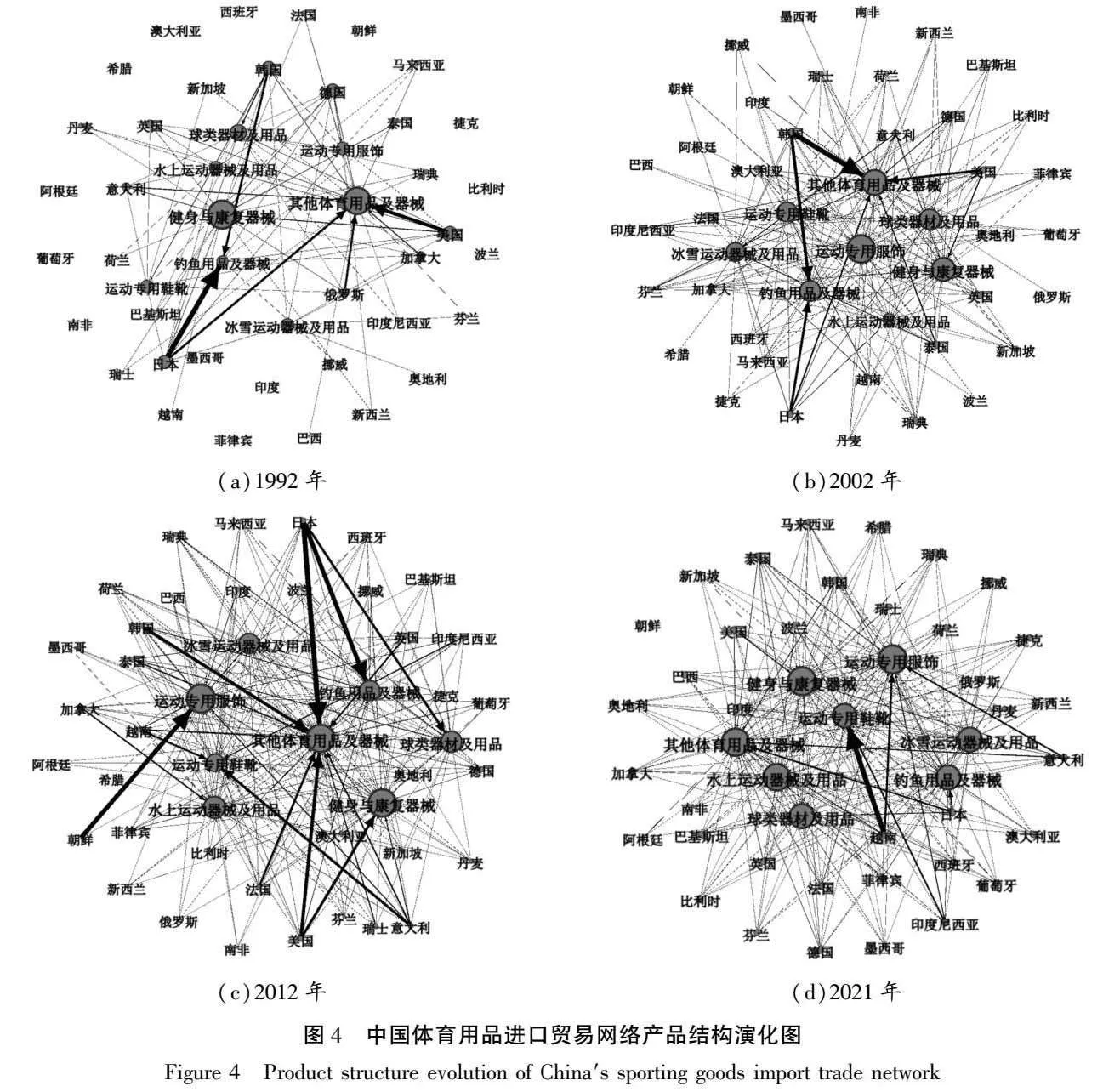

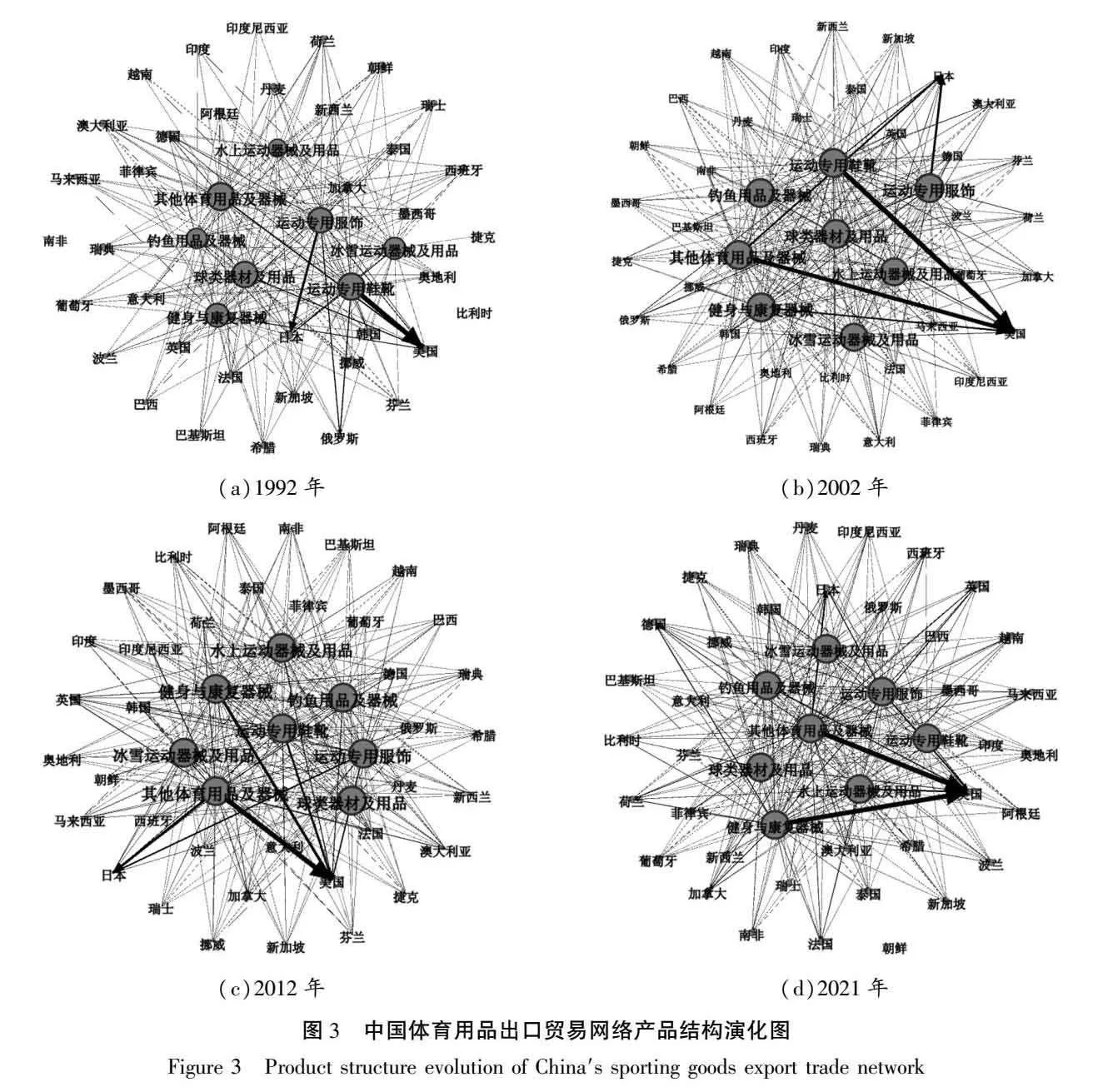

将1992年、2002年、2012年、2021年4个时间节点下七大类中国体育用品国际贸易网络进行可视化,具体研究不同产品结构下中国体育用品国际贸易网络演化特征(见图3和图4)。图中节点的大小由边的权重决定,边的权重由节点之间的贸易流量决定,具体表现为线条的粗细。

3.1出口产品分布呈现“集中—分散—集中”的演化趋势,出口核心国相对固定

中国体育用品出口贸易网络产品结构演化结果如图3所示。

1992年,中国体育用品出口贸易主要以运动专用服饰和运动专用鞋靴为主,两大类出口贸易额占体育用品出口贸易总额的65.58(W]。其中,运动专用服饰主要出口至日本,运动专用鞋靴主要出口至美国。出现这一现象的原因在于,中国体育用品企业科技创新能力不强,缺少自主品牌,国内原材料、劳动力等生产要素价格较低,在体育用品国际贸易中处于价值链低端,因此只能通过代加工厂批量生产体育鞋服以及利用价格优势占据市场[39]。同年,其他体育用品及器械出口贸易额占中国体育用品出口贸易总额的比例仅为12.6(W];健身与康复器械出口贸易额占中国体育用品出口贸易总额的比例更低,仅为4.89(W]。因此,中国体育用品出口的产品类型呈现出较为“集中”的特点。

2000年初期,其他体育用品及器械、健身与康复器械等体育用品出口贸易额占中国体育用品出口贸易总额的比例不断提升。2002年和2012年,其他体育用品及器械出口贸易额占比分别上升至22.73(W]和31.28(W];2012年,健身与康复器械出口贸易额占比增长至17.84(W]。但同时期,运动专用服饰和运动专用鞋靴出口贸易额呈现波动下降趋势。2002年,两大类体育用品出口贸易额之和占中国体育用品出口贸易总额的比例下降至49.64(W],2012年仅为24.37(W]。此时,中国体育用品出口产品类型呈现出“分散”的特点,具体呈现出以器械类与鞋服类为主的出口特征,美国和日本仍是中国体育用品的核心出口国。

2014年,国务院发布的《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》中指出,中国体育产业在迎来高速增长的同时更加注重高质量发展。同时提到我国体育用品制造业要创新发展,采用新工艺、新材料、新技术,提升传统体育用品的质量水平,提高产品科技含量。一方面,以劳动密集型产业为主的运动专用鞋靴、运动专用服饰出口额不断减少。2021年,两大类体育用品出口贸易额之和占中国体育用品出口贸易总额的比例仅为14.61(W]。另一方面,以资本密集型和技术密集型为主的器械类体育用品逐渐成为中国出口的主要体育用品。特别是伴随着全民健身上升为国家战略以及新冠肺炎疫情助推公众运动健康意识的提高[40],健身与康复器械在中国迎来了新的发展契机。2021年,健身与康复器械出口贸易额占中国体育用品出口贸易总额的比例已达30.07(W]。此时,中国体育用品出口的产品类型再次呈现出“集中”的特点,主要出口以资本密集型和技术密集型为主的器械类体育用品,且美国和日本仍为中国体育用品的核心出口国。

3.2进口产品分布由“集中”转为“分散”,主要进口国存在一定变动

中国体育用品进口贸易网络产品结构演化结果如图4所示。与中国体育用品出口贸易网络产品结构特征相比,进口贸易网络的主要贸易流向更加复杂。

20世纪90年代至21世纪初期,由于缺少高端体育用品及器械生产的核心技术,中国体育用品及器械主要依赖进口。1992年,中国体育用品国际贸易主要以其他体育用品及器械、健身与康复器械进口为主,两大类体育用品进口贸易额之和占中国体育用品进口贸易总额的比例高达74.6(W];运动专用服饰和运动专用鞋靴的进口贸易额之和占中国体育用品进口贸易总额的比例仅为5(W]。2002年,中国仅从韩国进口的器械类体育用品贸易额占当年体育用品进口贸易总额的比重就高达35.0(W]。可见,此阶段中国体育用品进口的产品类型也呈现出“集中”的特点,主要以进口其他体育用品及器械、健身与康复器械为主,进口国家主要为美国、日本和韩国。

随着对体育用品转型升级的不断重视,中国逐渐开始研发和制造拥有自主知识产权的体育器械,对国外的进口量逐渐减少。2012年,其他体育用品及器械、健身与康复器械进口贸易额之和占中国体育用品进口贸易总额的比例下降至32.52(W];运动专用服饰和运动专用鞋靴进口贸易额之和占中国体育用品进口贸易总额的比例上升至26.38(W]。主要进口国家数量也不断增多,除了合作较为密切的美国、日本和韩国外,还与意大利、法国、加拿大、越南、印度尼西亚、泰国等国家建立了广泛的贸易联系。同时,运动专用服饰和运动专用鞋靴进口贸易额持续增长,2021年,两大类贸易额占比增长至52.54(W],与器械类体育用品进口贸易额占比大致相当。此时,中国体育用品进口的产品类型呈现出“分散”的特点。

3.3进出口结构发生逆转,中国体育用品贸易地位发生改变

1992—2021年,中国体育用品进出口贸易的产品结构变动较为明显,体现出中国作为第四次全球产业转移承接国和第五次全球产业转移输出国的地位变化。以运动专用服饰、运动专用鞋靴为代表的劳动密集型产品由以出口为主转为以进口为主,以体育器械为代表的资本密集型和技术密集型产品由以进口为主转为以出口为主。

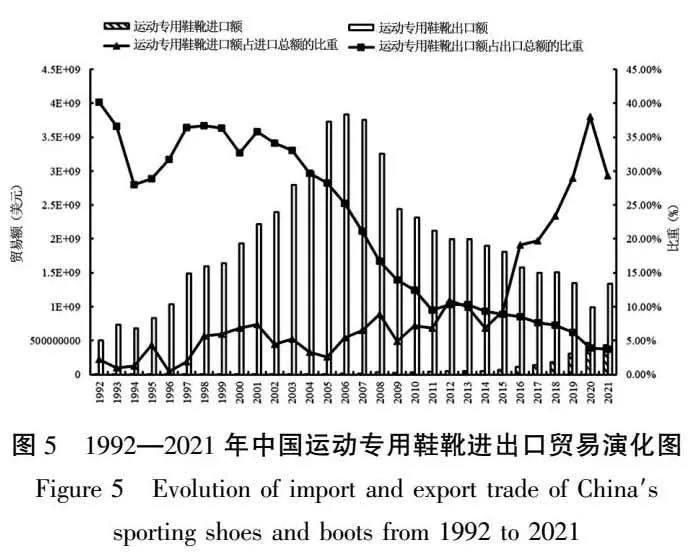

(1)运动专用服饰、运动专用鞋靴进出口结构特征。20世纪80年代初,伴随着第四次全球产业转移浪潮的兴起,中国成为运动专用服饰、运动专用鞋靴等劳动密集型产业转移的最大承接地,通过委托加工、贴牌生产等方式参与运动鞋服产业的全球价值链分工,产品销往美国、日本及欧洲各国等发达国家[41]。1992年起,运动专用服饰、运动专用鞋靴的出口贸易额稳步提升,大约在2006年达到峰值,占进出口贸易总额的比例也在较高位置波动(见图5和图6)。作为第四次产业转移的受惠国之一,中国通过大量吸引外资提升了体育用品制造业水平,也为体育产业的未来发展创造了条件[42]。2007年开始,中国运动专用服饰、运动专用鞋靴出口额呈现出明显的下降趋势,中国在劳动力、土地、原材料等生产资料上的比较价格优势开始逐渐丧失。相比之下,东南亚各国为了吸引投资出台了一系列减税降费、鼓励行业和地区发展的优惠政策,劳动力密集型产业逐渐向东南亚转移。这一转移趋势符合中国产业转型升级的需要,有利于促进国内产业结构优化升级,促进新旧动能接续转换。

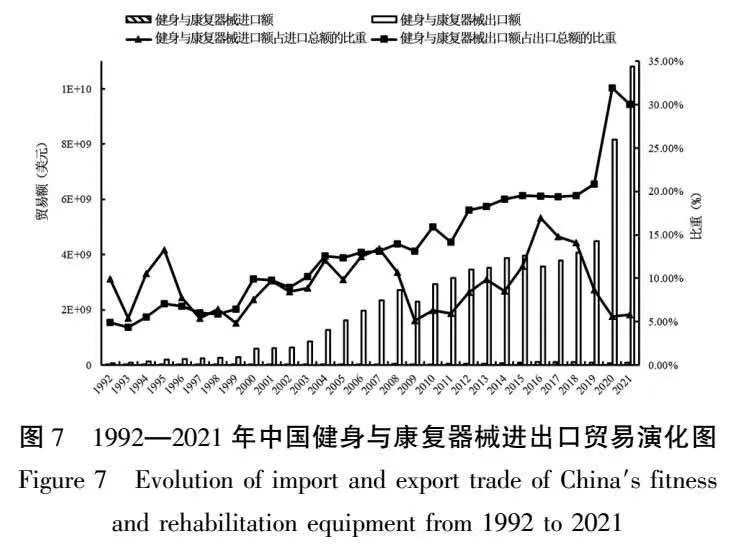

(2)器械类体育用品进出口结构特征。随着劳动密集型产业不断向东南亚转移及中国产业转型升级的不断深入,中国器械类体育用品获得快速发展,并由以进口为主转为以出口为主,中国逐渐成为第五次全球产业转移浪潮的输出国[43]。总体而言,器械类体育用品对技术、资本要求较高。如,其他体育用品及器械中的竞赛型自行车属于自行车类中的高端产品,其价格是普通自行车的5~10倍;水上运动器械及用品中的帆船、帆板类产品具有消费人群收入水平高、单次运动消费高和产值高等特点,在发达国家或经济发达地区较为流行;球类器材及用品中的高尔夫装备,其运动本身主要以吸引高端消费者群体为主[44-45]。在不同类别的器械类体育用品中,健身与康复器械进出口贸易发生了最为明显的变化(见图7)。其中,1992—2007年,健身与康复器械进出口贸易额占体育用品进出口贸易总额的比重变化不大,基本在5(W(W]的范围内波动;2008年起,健身与康复器械的进口贸易额占比开始下降,出口贸易额占比开始上升,且两者差距不断加大;2021年,健身与康复器械出口额占比为30.07(W],而进口额占比仅为5.82(W]。究其原因,一方面与中国体育产业转型升级对健身与康复器械的出口能力增强有关。特别是近年来,中国可穿戴设备的兴起极大地促进了运动器械智能化、智慧化、科技化程度的提高,产品国际竞争力不断增强[46]。另一方面与全民健身上升为国家战略,健身与康复器械制造业迎来发展机遇密切相关。体育设施是全民健身发展的基础保障,随着国内参与体育锻炼人群的不断增加,其对健身与康复器械的需求也大幅增加,进而促进了中国健身与康复器械生产制造业的发展,提高了中国健身与康复器械的出口竞争力。

4结论与建议

4.1结论

运用复杂网络研究方法对1992—2021年中国体育用品国际贸易网络的密度、节点度、点强度进行研究,并将以中国为中心的体育用品进出口贸易网络进行可视化处理,进而分析中国体育用品国际贸易网络格局的整体演化特征和结构特征。研究结论如下:

(1)中国与各国之间逐渐形成了持久稳定的体育用品贸易关系,网络规模不断扩大,贸易总量持续增长,区域联系更加密切。

(2)中国体育用品国际贸易以出口为主,出口贸易额远高于进口贸易额,存在巨大的贸易顺差。出口市场集中度较高且出口国家相对固定,主要集中于美国、日本;进口市场分布较为分散且进口国家存在一定变动,前期主要以美国、日本、德国、法国等发达国家为中心,后期逐渐加入了越南、泰国、印度尼西亚等东南亚发展中国家。

(3)中国体育用品进出口结构存在转变趋势。体育用品出口产品结构呈现“集中—分散—集中”的演化趋势,前期主要集中于出口运动专用服饰、运动专用鞋靴等劳动密集型产品,随后过渡到以出口器械类与鞋服类为主,后期又转变为集中于出口其他体育用品及器械、健身与康复器械等资本密集型和技术密集型产品。进口产品结构由“集中”转为“分散”,前期主要集中于进口其他体育用品及器械、健身与康复器械等资本密集型和技术密集型产品,后期逐渐过渡到以进口器械类与鞋服类为主,但也呈现出侧重于主要进口运动专用服饰、运动专用鞋靴等劳动密集型产品的趋势。

(4)中国体育用品进出口产品结构发生转变的原因主要与全球产业转移及国内产业转型升级有关。第四次全球产业转移浪潮的兴起,中国成为劳动密集型产业转移的最大承接地,在全球价值链分工中处于加工制造的低端环节,此时主要出口运动鞋服等劳动密集型产品,高端运动器材主要依赖进口。随着中国制造业转型升级的不断深入,中国逐渐成为第五次全球产业转移浪潮的输出国,运动鞋服等劳动密集型产品逐渐开始从东南亚国家进口,运动器材等资本密集型和技术密集型产品逐渐转为出口。

4.2建议

4.2.1合理扩大体育用品进口贸易规模,缓解体育用品进出口贸易规模不均衡态势

积极扩大进口以利于中国体育用品对外贸易的均衡发展,减少贸易摩擦,促进体育产业转型升级。(1)优化进口产品结构。体育用品企业重点进口智能体育装备、竞技体育器材、高端健身器材、冰雪运动器材等资本密集型和技术密集型体育产品,在积极引进的同时加强科技创新,学习国外的新产品、新材料、新工艺,不断提高自主创新水平。(2)优化进口伙伴布局。体育用品企业应该立足于各个国家(地区)的优势资源,建立更高水平、更高层次、更加多样的进口贸易格局。对于运动专用服饰、运动专用鞋靴等劳动密集型产品,中国可以利用东南亚国家生产要素成本较低的比较优势扩大进口,降低消费者的购买成本,增加消费者的购买意愿;对于高端体育设备、高科技产品、新能源材料等,中国应该以美国、日本、德国、法国等国家为主要进口国家,实现与中国体育用品生产制造的优势互补。(3)优化进口贸易环境。便利的营商环境可以有效降低国际贸易的交易成本,提高贸易效率。政府应该在自由贸易协定框架下,打破伙伴国之间的贸易壁垒,简化进口贸易流程,降低关税,减少贸易阻力。同时,通过深化“一带一路”倡议、区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)以及扩大进口博览会规模等方式,吸引更多的国外优质体育用品企业到中国投资,为中国体育用品企业带来更加优质的进口资源。

4.2.2开拓新兴国际市场,提高国际贸易风险应对能力

中国体育用品出口贸易市场集中度较高,主要集中于美国、日本、韩国、德国、法国等少数发达国家。近年来,中美贸易摩擦加剧、贸易保护主义抬头、逆全球化趋势不断发展,要注意防范并积极应对中国易受个别国家贸易政策变动影响的风险。(1)积极开拓国际市场。加强与“一带一路”沿线国家及南美、东欧等新兴国家在体育用品国际贸易领域的合作,减少对部分发达国家的贸易依赖,保证贸易出口结构的合理性,促进国际市场出口布局优化,增强中国体育用品对外贸易的市场韧性。(2)推进出口质量升级。高品质的体育产品具有较强的比较优势,市场竞争力高,在国际贸易市场受到冲击时不容易被替代。因此体育用品企业应该深入推进体育用品转型升级,提高产品附加值,延长产业链,在巩固国际竞争优势地位的同时培育新的贸易增长点。(3)利用制度设计应对风险。体育用品企业需针对不同产品、不同国家制定不同的贸易风险应急预案,进一步完善自身贸易壁垒预警机制,提高风险应对能力。政府也应提高风险预警能力和防范能力,帮助体育用品企业应对危机。要特别重视的是,中国应该积极参与体育用品国际贸易法规制定及产品标准体系建设,加大自身影响力及体育用品制造业优势,增强国际话语权,不断向体育用品国际贸易全球价值链高端攀升。

4.2.3坚持创新驱动发展,促进体育用品对外贸易转型升级

在第五次全球产业转移的当下,中国体育用品制造业需要摆脱从价值链低端进入由发达国家主导的国际产业分工体系,通过承接资本密集型、技术密集型和知识密集型产业转移,逐渐从价值链高端主导体育用品国际贸易标准制定和产业分工。(1)创新体育用品制造技术。建设物联网、5G网络等基础设施,将数字化、人工智能、远程控制等技术应用于体育用品及器械的生产制造、宣传营销等领域,做到数据采集标准化、接口规范化,建设一批数字化体育用品制造企业。(2)加强数字化技术在体育产品中的应用。加强人工智能、AR、VR等技术在体育用品生产中的应用,打造中国体育用品自主品牌和核心技术。在运动专用鞋靴、运动专用服饰等传统的劳动密集型产业方面,中国体育用品制造业应该不断优化产品、改造升级、创新设计,以消费者创新需求为导向,生产满足消费者需求的个性化、智慧化体育用品。(3)学习、引进各国创新产品和创新资源。精准识别国际市场中有发展潜力的先进技术,通过进口、引进、参股、并购等方式,引入创新产品、创新人才与创新项目,强化与国际高新技术组织合作,通过“进口、学习、再创新”的发展模式,加快中国体育用品制造业科技创新的全球化步伐。

参考文献:

[1]孟瑞,程媛媛,宋昱.新时代中国体育用品进口贸易的研究进展、问题及优化路径[J].成都体育学院学报,2021,47(1):63-70.

[2]刘晴,罗亮,黄晶.“双循环”新发展格局下我国体育用品制造业高质量发展的现实困境与路径选择[J].体育学研究,2021,35(2):29-38.

[3]王结春,项亚光.国际体育制造业承接发展与策略取向[J].成都体育学院学报,2015,41(5):66-69.

[4]何冰,周良君,陈小英,等.中国体育用品业国际竞争力的理论与实证研究[J].体育科学,2007(7):14-22.

[5]吕康强,杜熙茹,杨明.“十四五”时期我国体育用品制造产业高质量发展的必要性及可行性[J].体育学刊,2021,28(5):36-42.

[6]刘友金,周健.变局中开新局:新一轮国际产业转移与中国制造业的未来[J].湖南科技大学学报(社会科学版),2021,24(2):63-70.

[7]纪惠芬,杨明.我国体育用品对外贸易发展现状研究[J].中国体育科技,2021,57(10):89-96.

[8]陈颇.美国技术性贸易壁垒对我国体育用品及设备出口贸易的影响及对策——基于贸易引力模型的实证研究[J].北京体育大学学报,2021,44(7):25-35.

[9]郭新茹,曾嘉怡.消费者异质性、文化距离与我国体育产品出口贸易——基于33个贸易U9yy241jhWjtZQbg84xmRw==伙伴国的实证研究[J].体育与科学,2020,41(2):43-52.

[10]钟华梅,王兆红.人口红利、劳动力成本与体育用品出口贸易竞争力关系的实证研究[J].武汉体育学院学报,2018,52(6):50-55.

[11]王永祥.体育用品出口贸易与我国宏观经济[J].生产力研究,2011(4):89-91.

[12]陈颇,赵恒,夏崇德.体育用品出口贸易与中国进出口贸易互动关系的实证研究[J].北京体育大学学报,2009,32(3):20-24.

[13]吴标.“英国脱欧”对世界贸易的影响——基于复杂网络的收入支出模型分析[J].国际经贸探索,2017,33(1):4-16.

[14]张宏,丁昊,张力钧,等.全球天然气贸易格局及中国天然气进口路径研究[J].地域研究与开发,2020,39(6):1-5.

[15]聂常乐,姜海宁,段健.21世纪以来全球粮食贸易网络空间格局演化[J].经济地理,2021,41(7):119-127.

[16]许和连,孙天阳,成丽红.“一带一路”高端制造业贸易格局及影响因素研究——基于复杂网络的指数随机图分析[J].财贸经济,2015(12):74-88.

[17]蔡朋龙,王家宏,方汪凡.基于复杂网络视角下中国体育产业结构特征研究[J].中国体育科技,2021,57(3):67-79.

[18]KALIR,REYESJ.Financialcontagionontheinternationaltradenetwork[J].EconomicInquiry,2010,48(4):1072-1101.

[19]FAGIOLOG,REYESJ,SCHIAVOS.World-tradeweb:topologicalproperties,dynamics,andevolution[J].PhysicalReviewE,2009,79(3):036115.

[20]ANDREFFM,ANDREFFW.Globaltradeinsportsgoods:internationalspecialisationofmajortradingcountries[J].EuropeanSportManagementQuarterly,2009,9(3):259-294.

[21]李天祥,刘星宇,王容博,等.2000—2019年全球猪肉贸易格局演变及其对中国的启示——基于复杂贸易网络分析视角[J].自然资源学报,2021,36(6):1557-1572.

[22]李刚,张林.中国现代体育市场体系发展的历史溯源、现实审视与路径选择[J].体育科学,2020,40(9):3-13.

[23]李骁天,王莉.对我国体育用品产业市场结构特征的研究[J].体育科学,2007(5):15-22.

[24]金礼杰,李柏.中国体育用品出口贸易效率与潜力研究——基于随机前沿引力模型的实证分析[J].武汉体育学院学报,2022,56(5):47-55.

[25]季雯婷,顾江.中美体育用品贸易的竞争性、互补性及增长潜力的实证分析[J].体育科学,2018,38(8):19-25.

[26]裴长洪,盛逖.中国进出口贸易不平衡及其调整战略[J].财经问题研究,2007(4):3-10.

[27]李亚龙,吴瑞红,张梦娣.标新立异,推陈出新——从北京奥运会看中国运动品牌的营销策略[J].中国商贸,2010(10):35-36.

[28]史民强.后奥运时代中国民族体育用品品牌战略[J].体育学刊,2010,17(1):113-118.

[29]国家体育总局.中国制造占世界体育用品业65%以上份额.(2012-05-18)[2023-12-04].https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20745751/n20767297/c21226572/content.html.

[30]国家体育总局.增加值增长外贸复苏态势显现——体育用品业重回增长路径.(2023-05-26)[2023-12-04].https://www.sport.gov.cn/n20001280/n20067608/n20067635/c25636305/content.html.

[31]段娟娟,李荣日.溯源、观势与谋局:体育产业演化研究[J].沈阳体育学院学报,2020,39(6):94-101.

[32]陈卫东,盖新哲,马曼.重视转型升级背景下贸易顺差格局的可持续性[J].国际贸易,2018(4):34-37.

[33]张群,张曙霄,吴石磊.优化进口贸易结构促进扩大内需的对策研究[J].经济纵横,2014(1):68-72.

[34]裴长洪.进口贸易结构与经济增长:规律与启示[J].经济研究,2013,48(7):4-19.

[35]彭国强,高庆勇,季浏.国家生命周期视阈下美国的体育强国成长特征与启示[J].体育与科学,2022,43(3):14-23.

[36]郑和明,尚志强,薛林峰.日本的体育产业发展现状、发展方式及启示[J].首都体育学院学报,2020,32(2):116-121.

[37]陈颇,刘波,刘志勇,等.中国体育用品全球贸易发展:现状特征与对策建议[J].体育学研究,2021,35(2):66-76.

[38]董小君.通过国际转移化解过剩产能:全球五次浪潮、两种模式及中国探索[J].经济研究参考,2014(55):3-18.

[39]张元梁,平杰.中外体育用品业专利战略比较研究——以DII数据库运动鞋相关专利数据为例[J].中国体育科技,2017,53(6):54-64.

[40]邹德新,姜翀,徐云.“新冠肺炎”疫情对城镇居民体育锻炼行为意愿影响的实证研究[J].广州体育学院学报,2022,42(3):1-8.

[41]赵蓓,林必越.产5a0f1668d27924eb538b229f02f65cb79740bb31fe850402c21581364587c7d5业集群价值链构建研究——以泉州鞋服产业为例[J].现代管理科学,2014(5):73-75.

[42]岳圣淞.第五次国际产业转移中的中国与东南亚:比较优势与政策选择[J].东南亚研究,2021(4):124-149.

[43]王海全,吴德进,陈燕和.中国产业向东盟转移的动因、影响及趋势研究[J].福建论坛(人文社会科学版),2021(12):100-110.

[44]郭法博,沈克印,刘帅.基于生命周期理论的我国高尔夫产业发展研究[J].体育文化导刊,2021(4):79-84.

[45]唐玉林.中国自行车出口贸易的现状、障碍和竞争力问题[J].对外经贸实务,2013(11):47-50.

[46]郑芳,徐伟康.我国智能体育:兴起、发展与对策研究[J].体育科学,2019,39(12):14-24.

[引用格式]游龙飞,范松梅.中国体育用品国际贸易网络格局演化及结构特征研究[J].山东体育学院学报,2024,40(4):72-83,104.

收稿日期:2023-07-20

基金项目:北京市社会科学基金项目(编号:21YTC044)。

作者简介:游龙飞(2000-),女,河南新乡人,硕士研究生,研究方向为体育经济学。

通讯作者:范松梅(1987-),女,江苏南通人,博士,讲师,硕士研究生导师,研究方向为体育经济学。

作者单位:1.北京师范大学体育与运动学院,北京100875;2.北京体育大学体育商学院,北京100084。