京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系与优化策略

2024-09-26李瑶耿元文林琴琴

摘要:公共体育服务跨域多主体协同治理作为推进京津冀公共体育服务跨域治理体系和治理能力现代化的关键环节,其各参与主体之间的有效协调、有序参与及协同治理,是提升京津冀公共体育服务跨域治理质效的重要保障。该研究运用社会网络分析方法对京津冀公共体育服务跨域治理多主体间的关系进行分析,以期为提高京津冀公共体育服务治理效能提供理论参考。结果显示:京津冀公共体育服务跨域治理多主体整体网络密度为0.043,整体网络呈现松散特征,各参与主体间仍有较大差距;政府主体节点最大,以北京市体育局、天津市体育局、河北省体育局为主,其他主体在整体网络中处于边缘状态,节点较小;多主体交互网络中心性分析显示京津冀公共体育服务各主体间分布不均,以政府为主要参与主体,各主体间呈现失衡现象。鉴于此,该研究建议通过创新京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理模式,培育京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理文化,搭建京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理机制等优化策略,构建可持续健康发展的京津冀公共体育服务多主体协同发展新路径。

关键词:公共体育服务;跨域协同治理;多主体协同关系;社会网络分析;京津冀协同发展

中图分类号:G80-051文献标识码:A文章编号:1006-2076(2024)04-0029-11DOI:10.14104/j.cnki.1006-2076.2024.04.004

Abstract:Multi-subjectcollaborativegovernanceofpublicsportsservicesisakeylinktopromotethemodernizationofcross-domaingovernancesystemandgovernancecapacityofpublicsportsservicesinBeijing,TianjinandHebei.Effectivecoordination,orderlyparticipationandcollaborativegovernanceamongallparticipantsareimportantguaranteeforimprovingthequalityandeffectivenessofcross-domaingovernanceofpublicsportsservicesintheregion.Thispaperusessocialnetworkanalysismethodtoanalyzethemulti-subjectrelationshipofcross-regionalgovernanceofpublicsportsservicesinBeijing,TianjinandHebei,inordertoprovidetheoreticalreferenceforimprovingtheregionalgovernanceefficiencyofpublicsportsservices.Theresultsshowthatthedensityofmulti-agentoverallnetworkofcross-domaingovernanceofpublicsportsserviceinBeijing-Tianjin-Hebeiis0.043,theoverallnetworkisloose,andthereisstillalargegapamongparticipants.Themainnodeofthegovernmentisthelargest,ledbyBeijingSportsBureau,TianjinSportsBureauandHebeiSportsBureau.Theothermainnodesareintheedgestateinthewholenetwork,andthenodesaresmall.Thecentralityanalysisofmulti-agentinteractionnetworkshowsthatthedistributionofpublicsportsservicesintheBeijing-Tianjin-Hebeiregionisuneven,withthegovernmentasthemainparticipant,andthereisanimbalanceamongthesubjects.ItissuggestedthatweconstructanewpathforthesustainableandhealthydevelopmentofBeijing-Tianjin-Hebeipublicsportsservicemulti-subjectcollaborativedevelopmentthroughaseriesofoptimizationstrategies,suchasinnovatingthecross-domainmulti-subjectcollaborativegovernancemode,cultivatingcross-domainmulti-subjectcollaborativegovernancecultureandestablishingmulti-subjectcollaborativegovernancemechanism.

Keywords:publicsportsservices;cross-domaincollaborativegovernance;multi-subjectcollaborativerelationship;socialnetworkanalysis;coordinateddevelopmentoftheBeijing-Tianjin-Hebeiregion

京津冀协同发展是习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动的重大国家战略,旨在促进区域协同发展,形成新的增长极。党的二十大报告强调,促进区域协调发展是加快构建新发展格局、着力推动高质量发展的重要内容[1],必须采取更加精准有效的举措,逐步化解区域发展中的不平衡不充分问题,促进区域协调发展向更高水平和更高质量迈进。《京津冀协同发展报告(2023)》明确提出,要完善京津冀公共服务体系和共同富裕制度安排,推动构建京津冀地区均衡协调发展新格局[2]。公共体育服务作为京津冀公共服务协同发展的重要组成部分,在京津冀体育事业发展中具有兜底线、保基本的关键作用。《“十四五”体育发展规划》明确提出,要推动体育融入国家重大区域发展战略,深入对接京津冀一体化发展。随着京津冀公共体育服务一体化发展的逐渐深入,其跨域性特征愈发凸显,跨域协同治理为主导的社会治理形态也成为京津冀一体化发展的关键手段。但现实发展中,京津冀公共体育服务多主体间非均衡发展与公共资源约束问题较为凸显,依赖于政府主导的治理模式难以解决复杂的协同治理问题[3]。而跨域多主体协同治理是解决京津冀地区重大或复杂跨域性公共体育事务低效问题的应然选择,是实现“资源整合、规模扩张、效益提升、互利共赢”的重要举措[4]。《京津冀协同发展规划纲要》也明确提出,要实现京津冀协同治理、创新驱动,构建京津冀协同发展的体制机制,加快京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理。因此,多主体间的有效互动、通力配合和共同参与,是促进京津冀公共体育服务跨域协同治理的重要手段。但回顾已有研究发现,京津冀公共体育服务研究成果主要聚焦于合作模式创新、权责关系分配、治理能力建设和价值观念引导等方面[5-6],对京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同发展的整体量化分析鲜见报道。基于此,本研究对京津冀地区公共体育服务跨域治理各参与主体间的社会关系进行直观的量化分析,探讨京津冀公共体育服务跨域治理发展中多主体之间的关系及发展现状,以期为京津冀公共体育服务跨域治理建言献策。

1京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系的时代价值

1.1实现京津冀公共体育服务均等化的重要抓手

党的二十大报告指出,到2035年,基本公共体育服务实现均等化,这为我国公共体育服务发展擘画了实践蓝图[1]。推动区域公共体育服务均等化是保障人民基本公共体育服务权益的重要举措,是落实全民健身国家战略和建设健康中国、体育强国的核心内容[7]。《京津冀协同发展规划纲要》也明确指出,促进公共体育服务均等化是京津冀协同发展的本质要求。虽然,跨域多主体协同治理在推进京津冀公共体育服务均等化、实现共同富裕中发挥着基础性和引领性作用,但是公共体育服务跨域多主体协同治理的建设工作滞后于体育事业的发展,阻碍了公共体育服务均等化目标的实现。而跨域多主体协同治理模式为京津冀公共体育服务明确了兜底性、强制性的发展要求。因此,京津冀各省市各参与主体应以此为依据,在统一标准指导下实现均衡推进,助推京津冀公共体育服务均等化发展。

1.2解决区域协同发展问题不可或缺的重要手段

京津冀协同发展战略作为国家重点区域战略,建设以首都北京为核心的世界级城市群,形成高效有序的治理体系和多主体协同治理的治理结构,有利于京津冀公共体育服务的协同发展。京津冀具有发展大型城市群的天然优势布局,且在实际发展中,作为核心城市的北京,也已经发展成为巨型城市,但周围缺乏城市过渡衔接、区域发展间存在断层、虹吸效应异常显著,很难形成协同发展新格局[8]。而实现京津冀公共服务一体化,是解决区域协同发展问题的重要环节。跨域多主体协同治理强调政府主导下多个参与主体平等参与以及主体间集体行动的协调有序、重视协商和倡导民主,实质是用分散的方式破除政府单一治理模式,意味着在政府主体引导下,多个参与主体平等参与,各主体间协调有序、协商共治,实现主体、资源、利益的有机结合。这样有利于打破区域间的地域壁垒,构建跨域多主体协同治理模式,成为解决京津冀公共体育服务区域协调发展问题不可或缺的重要手段。

1.3响应京津冀公共体育服务高质量发展的应有之义

高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务,也是中国式现代化的本质要求[9]。公共体育服务高质量发展是体育强国建设的必然要求,跨域多主体协同治理在京津冀公共体育服务高质量发展中发挥着重要作用[10]。目前,京津冀协同发展正处于向高质量发展迈进的关键阶段,要求提高公共体育服务供给质量,深化各参与主体协同力度,促进京津冀公共体育服务协同发展。跨域多主体协同治理作为解决跨域性公共体育事务管理活动中利益协调问题的有效模式,能够将政府、社会组织、企业和人民群众等参与主体联合起来,确保各参与主体在治理过程中充分合作,以互动、协作、共赢为愿景,形成多主体广泛参与的协同治理格局。京津冀协同发展战略高度契合国家新时代高质量区域协调发展要求,跨域多主体协同治理也已成为衡量国家高质量发展的重要指标,是未来公共体育服务治理的核心议题。

2数据来源与方法选择

2.1数据来源

跨域治理是指政府(中央政府和地方政府)、社会组织、企业和人民群众等多元主体在平等、互动与协商基础上,共同参与和联合治理公共事务的过程[11]。本研究据此确立了京津冀公共体育服务跨域治理的参与主体,所有数据均来源于京津冀公共体育服务跨域治理公开信息(各省市体育历年大事记、体育工作年度性总结、报告等文本资料)。根据以上信息,基于数据可获得性、代表性、统计口径一致性,整理统计了2013年1月1日至2022年12月31日间参与京津冀公共体育服务跨域治理各项活动(包括体育政策文件、赛事活动、会议、展示活动等)的主体情况。结果显示,近10年来京津冀公共体育服务跨域治理参与主体共有239个。基于此数据以及多主体间的合作情况,构建了主体间社会网络共现矩阵作为研究样本,并进一步运用Ucinet软件进行矩阵对分处理以及网络可视化分析。

2.2方法选择

社会网络分析是研究行动者之间关系的社会学方法[12]。Ucinet软件因其直观、灵活、便于操作,可视化网络结构,科学呈现网络数据化特征等优点,成为被社会学家普遍认可、广泛接受的处理社会网络数据的综合性分析工具[13]。本研究运用社会网络分析法,借助Ucinet软件构建各主体协同关系网络图,进一步选取程度中心性、中介中心性、特征向量中心性3个指标,对京津冀公共体育服务跨域治理主体间协同关系进行直观量化分析。

3京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系网络分析

3.1多主体网络可视化分析

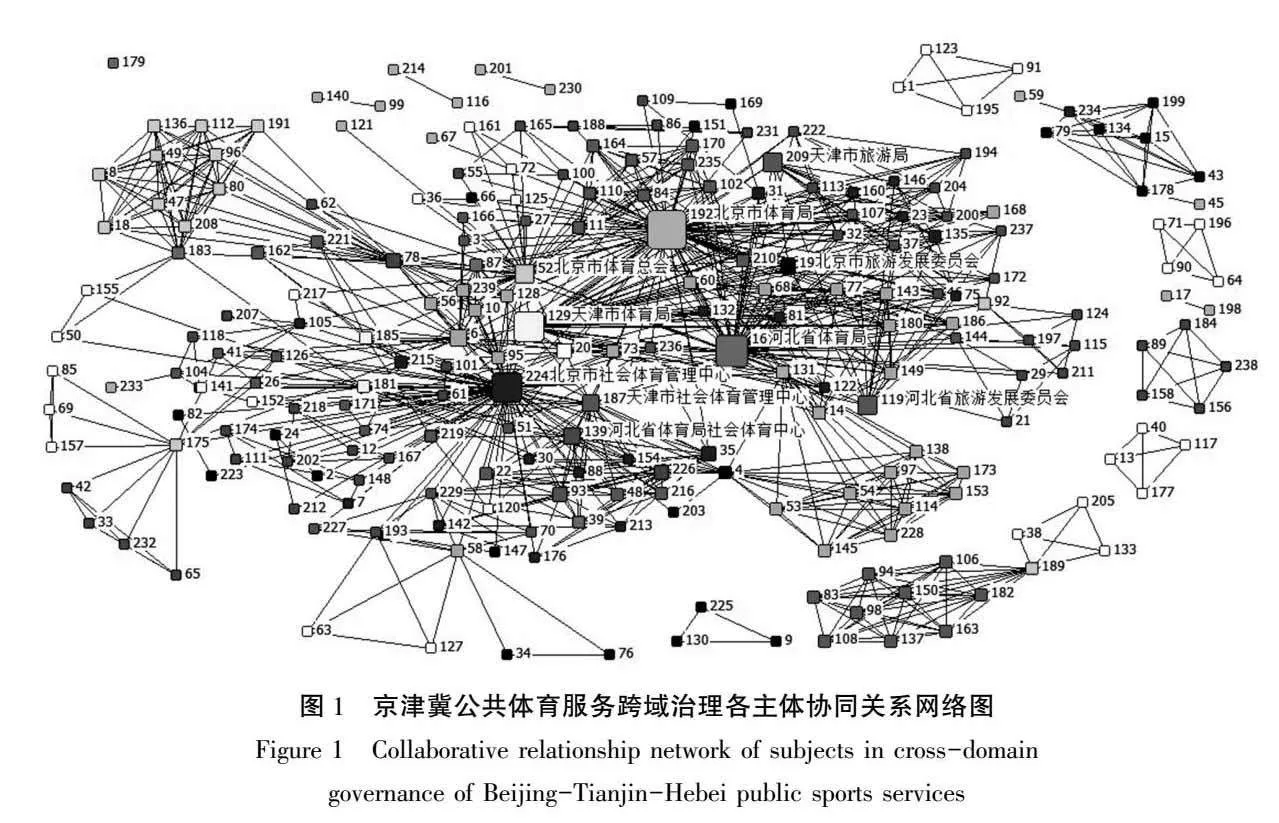

本研究运用Ucinet软件中的“NetworkVisualizationSoftware”模块,构建了京津冀公共体育服务跨域治理各主体协同关系网络图(见图1)。多主体间关系的强弱决定着网络结构的整体状况,网络密度和网络最短路径是考察主体间强弱的有效指标。网络密度越大,互动程度越高,关系越密切[14];节点越大表示其参与程度越高,节点越密集表示其关联性越强。结果显示:京津冀公共体育服务跨域治理多主体整体网络密度(平均值为0.043,标准差均为0.726)低于1,网络平均最短路径为2.589,表明网络中任一主体与其他主体取得联系时平均需经过2.6个以上的网络成员;距离凝聚力指数为0.263(凝聚力指数介于0至1之间,数值越大表示凝聚力越强),表明整体网络呈现松散特征。具体而言,北京市体育局、河北省体育局、天津市体育局的节点最大,参与程度最高;北京市社会体育管理中心、天津市社会体育管理中心、河北省社会体育指导中心的节点也相对较大;其他主体在整体网络中处于边缘状态,关联性较弱。

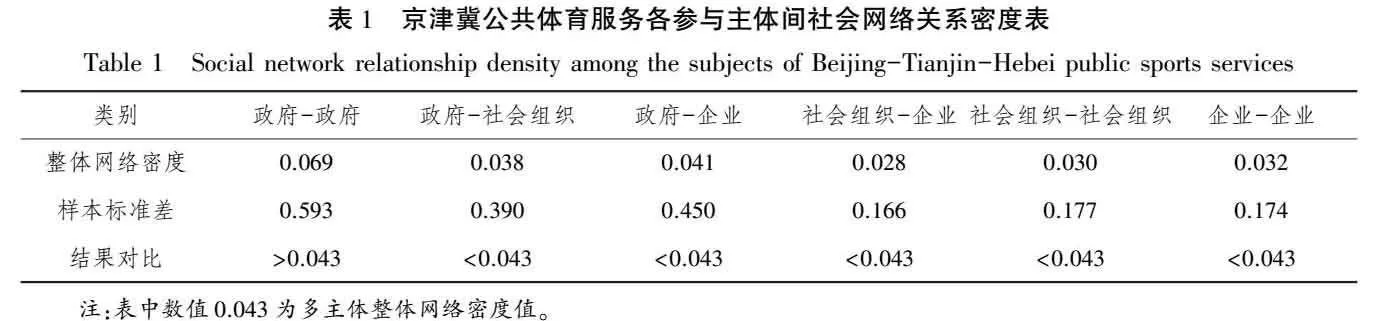

同时,对两两主体间的社会网络关系密度分别进行测算,结果如表1所示。其中,政府-政府主体间的整体网络密度(0.069)最高,但数值远低于1,表明在京津冀公共体育服务跨域治理中,与社会组织和企业等主体相比,政府与其他主体的互动最强,关系最密切。并且,政府-政府主体间的整体网络密度大于多主体整体网络密度,其他主体间的整体网络密度均低于多主体整体网络密度。可见,在整个网络中,政府主体间的网络贡献度最大。

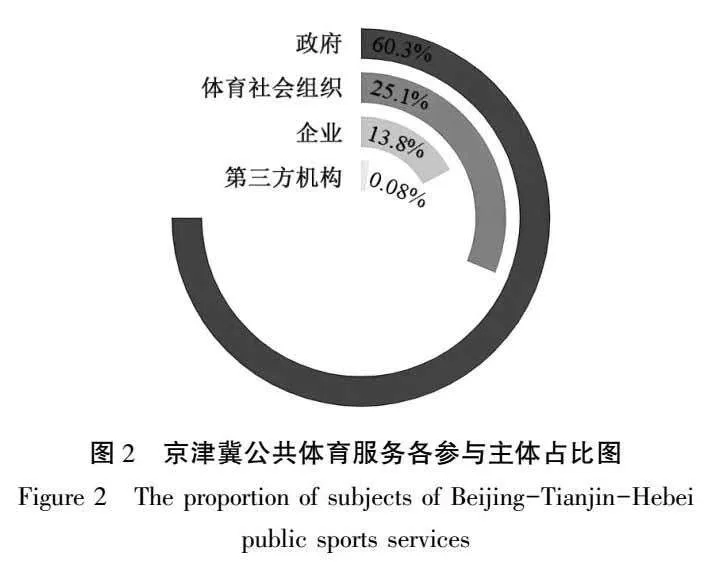

另外,通过样本资料统计得出京津冀公共体育服务各参与主体的占比情况(见图2)。其中,参与跨域治理的政府主体占比60.3(,表明政府主体数量最多,辐射范围最广;社会组织占比25.1(,表明主要以单一的体育社会组织重复参与为主,连续两次以上参与跨域治理的体育社会组织较少;企业占比为13.8,且均以协办或赞助的形式参与治理,参与频数较少,缺乏连(23]续性;第三方机构仅有首都体育学院和石家庄学院参与。总体来看,京津冀公共体育服务跨域协同治理各主体间的关系密度较低,以政府行政任务驱动治理为主,社会力量参与意愿不强、参与途径不足。

3.2多主体交互网络中心性分析

3.2.1程度中心性指标

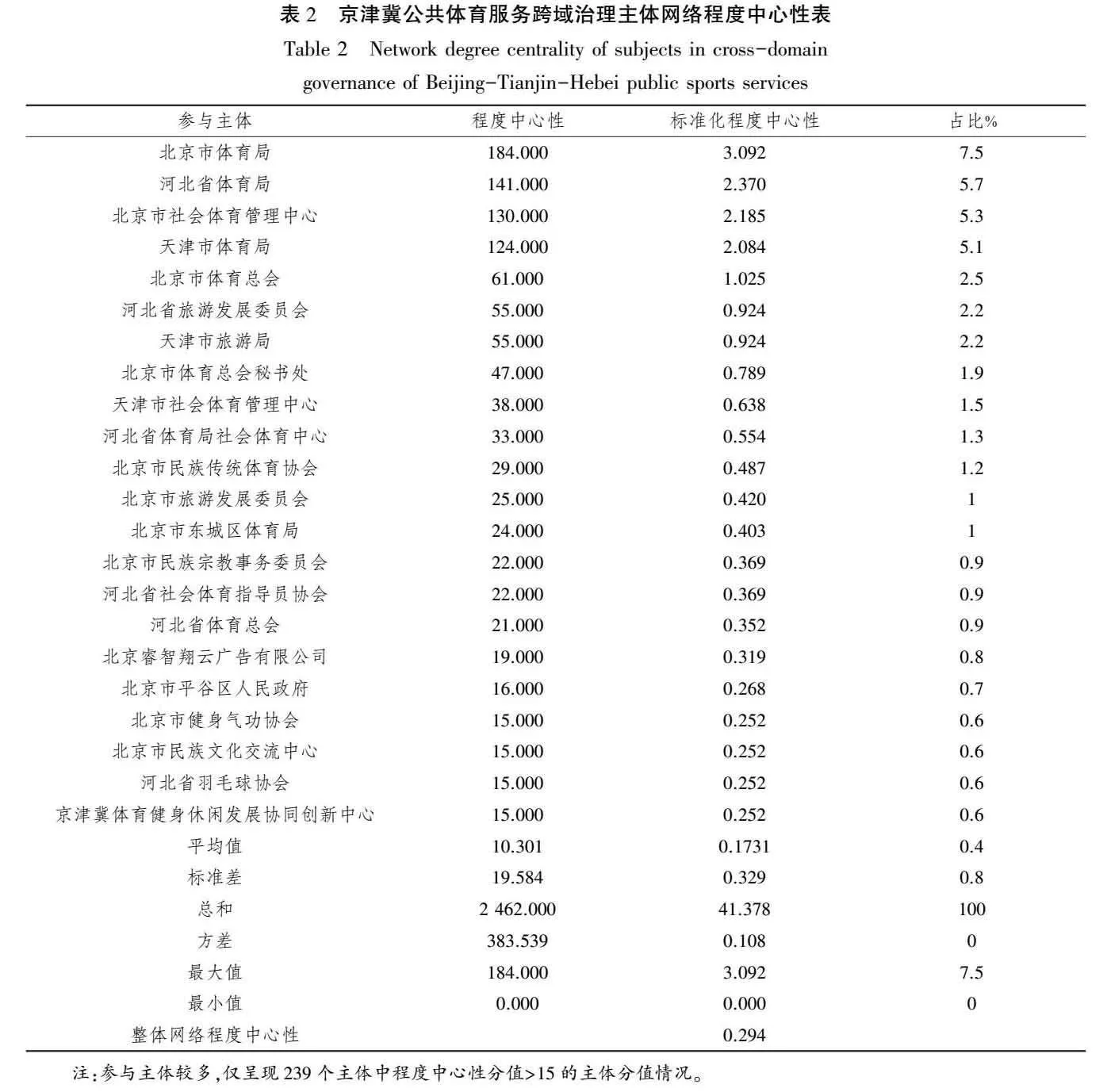

程度中心性指标可以准确判断京津冀公共体育服务跨域协同治理中各参与主体的重要程度,程度中心性分值越大,表明该主体与网络中其他主体间的直接交互越多[15]。用Ucinet软件中的“Network-Centrality-Degree”对关系矩阵进行运算,结果如表2所示。整体来看,在京津冀跨域协同治理的239个主体中,多主体整体网络的标准化程度中心性为0.294;各参与主体中,排名前4位的分别为北京市体育局、河北省体育局、北京市社会体育管理中心和天津市体育局,其程度中心性分别为184、141、130、124,标准化程度中心性分别为3.092、2.370、2.185、2.084;北京市体育总会的程度中心性为61,标准化程度中心性为1.025,与前4位形成明显的断层。另外,北京市、天津市、河北省各主体中程度中心性超过15的有22个,占比9.205(,其中政府主体共有17个,占比高达77.273(。这说明在京津冀公共体育服务跨域治理中以政府行政任务驱动为主,下设的各级政府部门配合省市体育部门促进跨域治理,虽然参与度踊跃,但社会组织参与程度有限,仅以完成政府下达的任务为主,缺乏主体参与的自主性,表现出以行政任务为导向的公共体育服务跨域治理管理模式,呈现主体类型参与的“失衡现象”。

3.2.2中介中心性指标

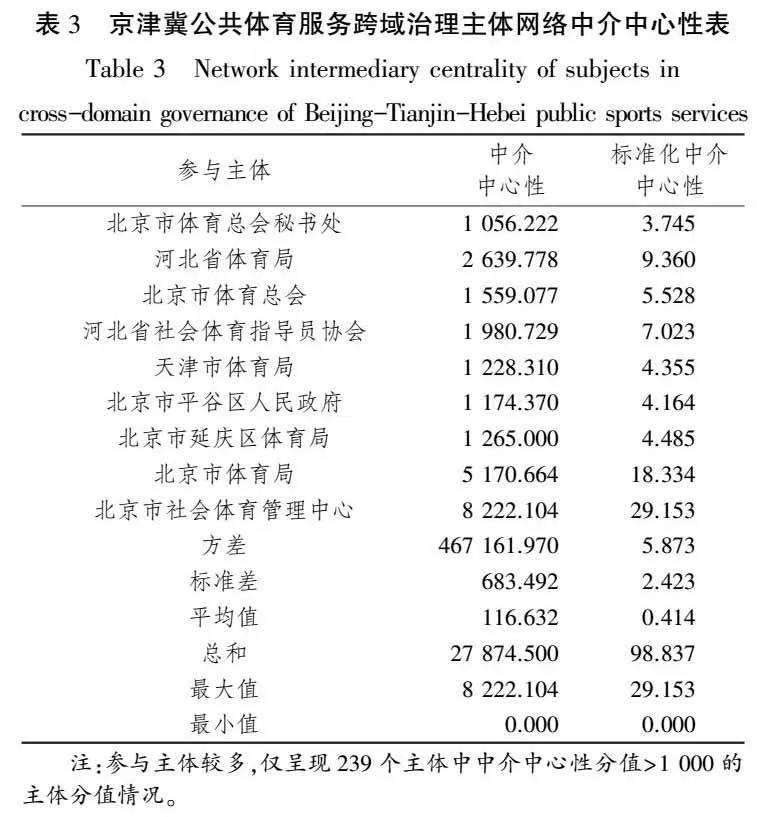

中介中心性代表一个节点在网络中的影响力,其分值高低反映某个节点对其他节点的控制能力和依赖程度[16]。用Ucinet软件中的“Network-Centrality-Freemanbetweenness-Nodebetweenness”进行操作运算,结果如表3所示。整体来看,京津冀公共体育服务跨域治理的239个主体中,中介中心性最大值为8222.104,最小值为0,平均值为116.632。具体而言,北京市社会体育管理中心和北京市体育局的中介中心性分别为8222.104和5170.664,标准化中介中心性分别为29.153和18.334,与其他省市体育局之间形成明显的断层,说明北京市社会体育管理中心和北京市体育局在京津冀公共体育服务跨域治理的资源和信息传递过程中起到至关重要的作用。因此,北京作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、国际科技创新中心[17],应以更高标准推动京津冀一体化发展,落实京津冀协同发展战略,更好地发挥首都北京在京津冀协同发展中的核心、引领和带动作用。另外,在中介中心性超过1000的9个主体中政府主体有8个,且北京市政府主体有6个。这说明目前京津冀公共体育服务跨域协同治理中,两市一省的政府主体成为控制整个网络节点间信息流通的关键渠道。同时,社会主体中仅有河北省社会体育指导员协会的中介中心性超过1000,进一步表明社会力量的资源占有量和信息传递作用十分有限。

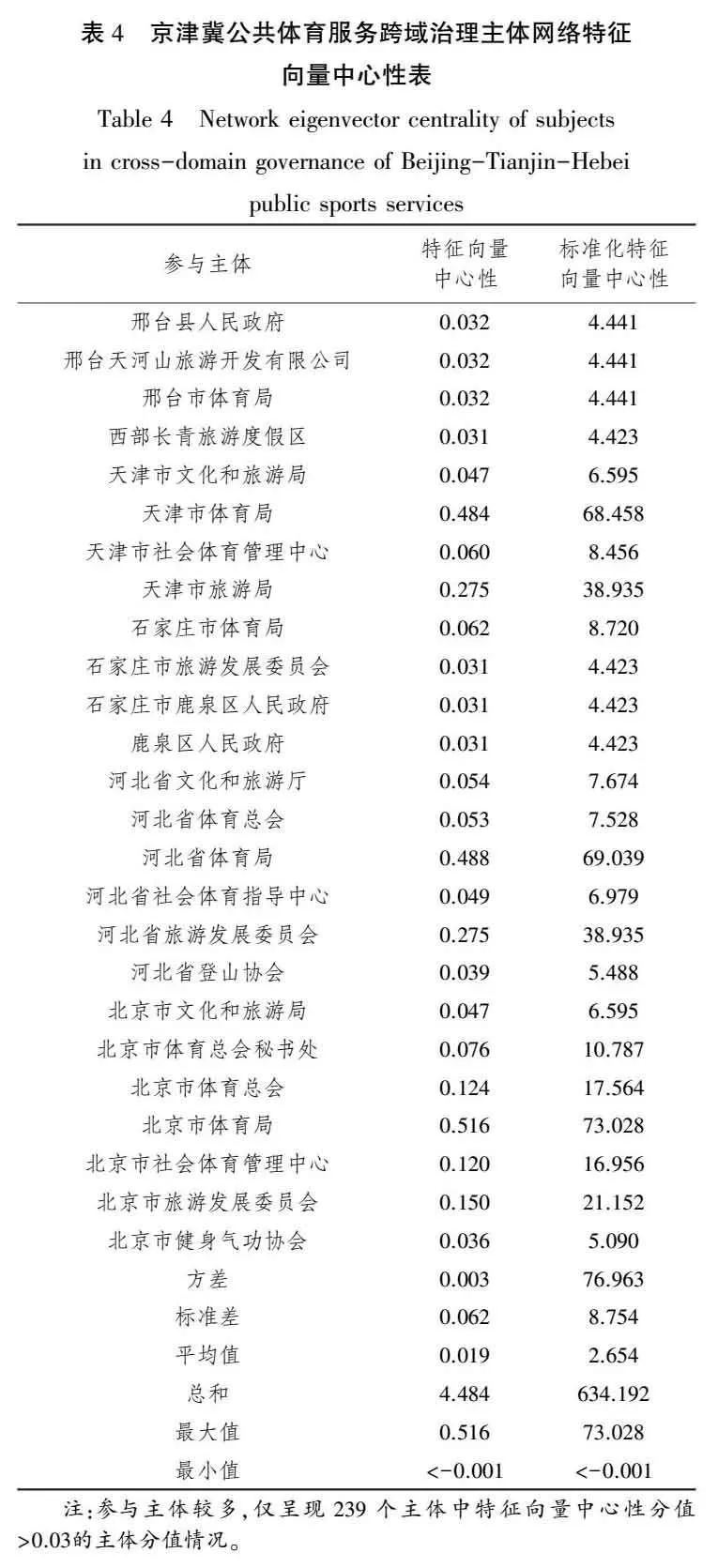

3.2.3特征向量中心性指标

特征向量中心性测度某一个节点与网络“中心”节点的亲近程度,特征向量中心性越高,表明该主体融入网络核心圈的程度越高,影响力越大[18]。用Ucinet软件中的“Network-Centrality-EigenvectorCentrality”进行操作运算,结果如表4所示。整体来看,京津冀公共体育服务跨域治理的239个主体中,特征向量中心性最大值为0.516,最小值为0,平均值为0.019。具体而言,北京市体育局、天津市体育局、河北省体育局的影响力较大,特征向量中心性分别为0.516、0.484、0.488,标准化特征向量中心性分别为73.028、68.458、69.039;其次是天津市旅游局、河北省旅游发展委员会,特征向量中心性均为0.275,标准化特征向量中心性均为38.935,但与北京市体育局、天津市体育局、河北省体育局之间呈现断崖式分割。另外,特征向量中心性超过0.1的主体有8个,均为政府主体,其中北京市政府部门占据4个。并且,特征向量中心性大于0.03的25个主体中,仅有西部长青旅游度假区、邢台天河山旅游开发有限公司、河北省登山协会、北京市健身气功协会为非政府部门,其余21个主体均为政府部门。这说明仅有两市一省体育局是当前网络中最具影响力的突出关系节点,其他参与主体的影响力相对较低,尤其是作为核心主体之一的社会力量,在京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理中的影响程度尚有较大提升空间。总体而言,在当前京津冀公共体育服务跨域治理主体网络中,各参与主体均未处于网络核心圈的核心地位,整体网络和各主体特征向量中心性分值仍有待提升。

4京津冀“任务驱动式”跨域治理多主体协同关系及其局限

4.1京津冀“任务驱动式”跨域治理多主体的协同关系

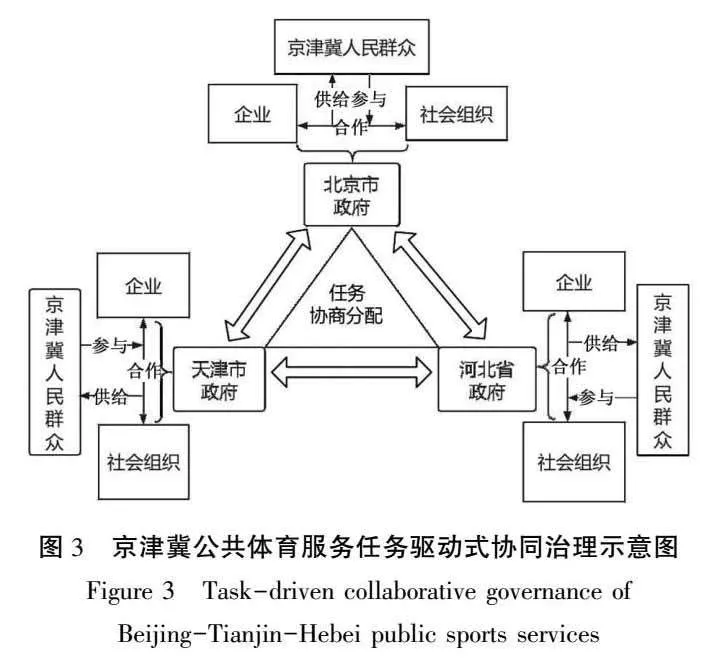

跨域协同治理是区域协调发展的重要保障,能够有效促进多主体共同参与,协调地方政府有效协作,满足多主体治理系统的动态平衡,保证公共事务得到及时有效的治理[19]。京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系是解决跨域性公共体育事务管理活动中利益协调问题的有效机制,协同治理单个组织难以解决的跨域性公共体育服务问题。其本质是在多主体共同处理复杂公共体育事务时,通过规范与引导各参与主体间信息共享、资源互通、行动互联,实现京津冀公共体育服务利益最大化[20]。不同于传统的过度依赖于政府行政任务驱动式的治理模式,跨域多主体协同治理既强调政府统筹治理,又强调政府、社会组织、企业和人民群众等参与主体为实现公共体育利益平等而进行的协商合作。本研究结果显示,当前京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系网络表现出具有突出影响力的关键节点,但整体网络密度、多主体交互网络中心性指标明显偏低,说明京津冀公共体育服务跨域治理多主体间的关系尚不密切,联动次数较少。同时,各参与主体数量及各中心性指标均体现出政府主体在京津冀公共体育服务跨域治理中的主导地位,社会组织和企业则起到辅助协办作用。并且,当前京津冀公共体育服务跨域治理以上级政府部门的任务协商分配机制作为最主要的推动方式。

以上结果呈现出政府行政任务协商分配的多主体协同治理架构,政府之间依据协商会议和国家政策文件要求,协商分配京津冀各行政区划范围内的服务供给任务,通过投资补助的方式交由体育组织和企业之间合作落实,为各行政区划内的人民群众提供高质量供给(见图3)。

4.2京津冀“任务驱动式”跨域治理多主体协同关系的局限

4.2.1政府主导,社会力量参与不足

党的二十大报告中指出,在中国式现代化国家治理体系中,政府、企业、社会组织与公众等多元主体共同参与是构建共建共治共享社会治理格局的必然要求[1]。社会组织和企业等社会力量参与到跨域协同治理中,是各参与主体积极履行社会责任的良好表现,有利于促进公共体育服务治理效率的协同增效。京津冀公共体育服务发展正处于传统“一元模式”向“跨域多主体协同治理”的过渡时期[21],与平等、协商、共治的跨域治理要求仍存在较大差距[22]。政府主体将社会力量作为下级指导部门,依靠政府行政任务协商分配完成京津冀跨域治理,保证协同治理结构的稳定和顺畅,具有一定的合理性。但是,政府主体的单一治理易忽略人民群众的真实需求,难以保证治理效率,且限制了社会力量的积极参与[23]。同时,社会力量由于过度依赖政府的资源和制度支持,在相关活动中往往会无视社会责任,仅追求经济利益。另外,公共体育服务建设投入大、回报周期长,导致社会力量和民间资本参与跨域协同治理的动力不足,治理成本负担过重。京津冀公共体育服务跨域治理各参与主体互动关系网络和多主体交互网络中心性结果也显示,各参与主体数量及各中心性指标均体现出政府主体在京津冀公共体育服务跨域治理中的主导地位,仅有少数政府体育部门和社会组织之间建立了多次合作关系,而大多数社会组织和企业仅参与过一次跨域治理,缺乏连续性,致使京津冀公共体育服务任务驱动式协同治理特征愈加凸显。

4.2.2虹吸效应,辐射引领带动不足

区域协调发展下的中心城市辐射引领带动作用是确保跨域协同治理有效性的必要前提。同时,不断缩小京津冀内部的发展差距仍然是未来一段时间内京津冀协同发展的重要议题,也是衡量京津冀协同发展的关键。而促进公共体育服务跨域多主体协同治理有助于疏解北京非首都功能,缩小京津冀各地差异,实现京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同发展。但是,由于京津冀中心城市辐射带动能力较弱,京津两大城市对周边城市的资源存在“虹吸效应”,致使各省市参与主体之间难以形成跨域多主体协同治理合力,各类资源要素无法通过有效整合达成实质性的协同,协同治理进程缓慢[24]。因此,应将各城市之间的经济发展水平差距保持在适度范围内,这样有利于充分发挥核心城市的辐射引领带动作用,提升京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理效能。从中介中心性结果来看,京津冀公共体育服务跨域协同治理中,京津政府主体是影响整个网络的关键节点,河北省仅有省级政府主体的影响程度较高,其他主体的信息传递和资源占有量十分有限。此外,京津冀区域内作为核心城市的北京,虽已经发展成为巨型城市,但区域发展间存在断层;河北省缺乏具有一定承接能力的关键节点,接受核心城市辐射的能力有限,无法充分分享中心城市的发展成果,难以很好地承接京津两地公共体育服务的梯度转移。

4.2.3属地治理,区域协同治理困难

《深化京津冀体育协同发展战略合作协议》《深入推进京津冀体育协同发展议定书》等一系列政策及方案要求京津冀公共体育服务跨域治理进行广泛的多元化配置。京津冀公共体育服务跨域治理中,政府应积极发挥主导作用,支持和引导社会组织、企业和人民群众等治理主体发挥自身优势,积极参与政府活动,形成协同共治的治理格局[25]。社会组织治理遵循属地治理原则,有利于加强政府主体的责任感、调动社会主体的积极性,但各省市政府各自为政,执行力和协作积极性较为缺乏,致使公共体育服务属地治理理念在一定程度上影响了区域协同治理的效果[26]。从整体社会关系网络和各中心性结果来看,京津冀仅有少数体育部门存在跨域联动,大多数省市间的系统联动机制较为缺乏,跨域多主体协同治理的潜能尚未发挥。另外,虽然政府任务驱动式协同治理在调动地方政府积极性及强化治理主体责任方面具有不可替代的关键作用,但其传统的治理逻辑存在易忽视跨域治理的长期性和复杂性等弊端。究其原因,政府部门将政策、活动等交由社会力量操作落实,除政府外的所有参与主体均为执行者,故各主体间为被动任务协商分配的多主体协同治理模式,跨域协同治理缺乏主动性和自觉性。

4.2.4数据鸿沟,信息孤岛现象明显

京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理强调各参与主体基于平等互信基础上的信息互通和信息共享,通过彼此间有限资源的整合与统筹,破解数据鸿沟下各地区间的信息垄断,实现整个京津冀地区政府、社会组织、企业和人民群众等多主体之间的信息流通与共享[27]。因此,建立信息共享平台是京津冀公共体育服务信息公开化、透明化的重要途径,通过多主体间的有效协同,扩大信息公开范围,拓宽信息公开渠道,助力京津冀公共体育服务多主体良性博弈态势的形成[28]。但是,京津冀公共体育服务跨域治理涉及多个省市的多类参与主体,协同治理范围广、难度大。并且,各参与主体间依赖于政府行政任务分配进行治理,而这一简单化的治理模式致使当前京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理信息共享机制尚未健全。此外,在实践中还存在信息共享程度低、协同治理信息不对称、缺乏统一的信息发布渠道和平台、治理信息机制建设形式化等问题,“信息孤岛”现象较为严重。京津冀公共体育服务跨域治理各参与主体互动关系网络和多主体交互网络中心性结果也显示,目前仅有北京市社会体育管理中心和北京市体育局在京津冀公共体育服务跨域治理的资源和信息传递过程中占据着较大的比重,而社会力量的资源占有量和信息传递作用受到限制,京津冀公共体育服务治理信息共享渠道与平台建设方面仍有较大提升空间。

5京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系优化策略

5.1创新京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理模式

当前,京津冀各参与主体之间各自为政,缺乏对话、互动和协商,呈现出政府主体“一元治理”的现状。随着京津冀一体化战略的逐渐深入,区域协同治理范围不断延伸,合作领域不断扩展,京津冀公共体育服务要采用科学合理、可操作性强的跨域多主体协同治理模式,以解决京津冀日益繁杂的公共体育服务问题[29]。不同于传统的政府单一治理的区域主义,跨域治理强调各参与主体自愿合作的跨域多主体协同治理,此模式能有效发挥各参与主体的治理能力,规范各参与主体的协同治理行为,提高跨域多主体协同治理效率,保障跨域多主体协同治理质量,进而推进公共体育服务跨域多主体协同治理进程。

功能定位是科学推动京津冀协同发展的重要前提。政府、社会组织、企业和人民群众等参与主体充分发挥治理能力和功能优势,实现跨域多主体协同治理模式效率的最大化和跨域治理途径的最优化。具体而言,各参与主体在政府的引领带动下积极参与到京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理中,明确职责与角色,分担政府职能,提高行动自觉,形成有效共治[30]。(1)政府是京津冀公共体育服务跨域治理的主导者。政府承担着政策制定、制度规范、协商分配等多种职能,能有效平衡政府、社会组织、企业和人民群众等参与主体间的关系,转变公共体育服务的发展方式,激发社会主体活力,构建政府与社会组织、企业、人民群众之间的协商沟通机制。此外,政府应优化职能结构,减少过度干预,构建多主体协同发展格局,积极回应人民群众对公共体育服务的个性化需求。(2)社会组织是京津冀公共体育服务跨域治理的推动者。社会组织能主动征集和反馈人民群众真实的公共体育服务需求,将分散的个人意志凝聚成集体意识,为人民群众创造广泛表达意见的平台。此外,社会组织还能有效协调公共体育服务资源和公共体育服务供给的精准对接,为人民群众提供多样化和个性化的公共体育服务。(3)企业是京津冀公共体育服务跨域治理的执行者。企业以PPP的形式参与治理,利用自身的优质资源与社会组织、政府、人民群众等主体间展开积极合作,并自觉履行企业的社会责任。(4)人民群众是京津冀公共体育服务跨域治理的参与者。人民群众通过合理的渠道将自身利益诉求和公共体育服务需要反馈给政府及社会组织,推动供需精准适配。同时,人民群众充分发挥民主自治主动性,强化人民群众自治能力,提升公共体育服务跨域多主体协同治理效能。因此,在京津冀公共体育服务跨域治理中,政府、社会组织、企业和人民群众等参与主体应明确功能定位,打破区域限制,构建京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理模式,有利于提升京津冀公共体育服务跨域协同治理效率,也便于形成京津冀公共体育服务协同发展的新增长极。

5.2培育京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理文化

跨域多主体协同治理文化缺乏共同动机,致使治理主体间各自为政、缺少合作意愿,治理理念碎片化。因此,培育跨域治理多主体协同参与文化成为推进京津冀公共体育服务跨域治理的关键。共同动机是一种自我强化的循环过程,包括信任、理解、内部合法化和承诺4个要素[31]。由此,培育信任、理解、内部合法化和信守承诺的跨域治理多主体协同治理文化,能够强化多主体间的合作意识,激发各主体的参与热情,实现补位、提质、增效的目标。

(1)树立京津冀公共体育服务跨域治理“协同共同体”理念。“协同共同体”理念是多主体协同参与京津冀公共体育服务跨域治理的文化基础,有助于摒弃传统的单赢思维,调动更多的主体参与跨域治理,达成京津冀公共体育服务跨域治理集体行动共识。在政府主导下,各参与主体突破本位主义立场来看待公共体育服务问题,认识到跨域治理的整体性和联动性,进而增强跨域协同治理的凝聚力和向心力。(2)各省市应加强跨域治理责任感。各参与主体要明确跨域治理中的治理责任,因为承担治理责任是实现利益共享的前提条件。同时,明晰各主体的功能定位和权责边界,充分发挥各自的优势,加快推进错位发展与融合发展。此外,要实现真正意义上的京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理,必须消除“区域限制”“各自为政”的狭隘思想,在京津冀公共体育服务跨域治理“协同共同体”理念的基础上,破除地域壁垒,主动将各自的发展目标纳入京津冀公共体育服务协同发展的战略空间中。同时,需要加强区域内部联系,合理弱化北京的虹吸作用,加强北京的辐射外溢作用,推动京津冀公共体育服务跨域治理形成“方向一致、措施一体”的“协同共同体”[32]。

5.3搭建京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理机制

京津冀公共体育服务以政府行政任务驱动治理模式为主,各主体参与公共体育服务跨域治理的内在动力不足。而合理高效的一体化机制是区域内多主体协同治理的关键。奥尔森认为,具备认知统一、利益协调、制度约束的集体行动逻辑是实现多方协同治理的长效手段[33]。因此,参考奥尔森的集体行动逻辑,从组织协调机制(达成集体行动共识)、协商决策机制(搭建集体行动平台)、激励约束机制(集体行动的反馈与调整)3个层面构建以多主体需求驱动为核心的京津冀公共体育服务一体化机制(见图4)。

5.3.1构建多主体组织协调机制,达成集体行动共识

属地管理是以政府的地域管辖为基础的行政管理体制,是落实属地管理责任的主要依据[34]。属地管理的生成与发展是平衡国家治理权威性和有效性的重要体现,是规范公共体育服务发展的重要手段,但演化为“属地内发展”时则成为了发展壁垒,也制约了体育社会组织的发展和功能发挥[35]。故公共体育服务属地治理应逐渐消除地域壁垒,在属地治理的基础上积极推动京津冀公共体育服务跨域治理向跨域多主体协同治理转变。可见,为有效协调跨域协同治理中各参与主体的利益冲突,消除各行政区划的区域限制,达成集体行动共识,构建平等互利、协商对话、共同治理的组织协调机制势在必行。

《京津冀健身休闲运动协同发展规划(2016—2025年)》明确指出,鼓励支持京津冀三地体育社团跨域合作和协同发展,构建区域体育联合的组织协调机制[36],这为京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理组织协调机制建设提供了政策依据。京津冀组织协调机制可以分为两个层次:第一个层次是省级政府部门、体育社会组织、企业、人民群众和第三方机构联合创立的组织协调机制,旨在提升京津冀公共体育服务的治理水平;第二个层次是各参与主体和各运动项目建立的专门组织协调机制,如,省级篮球跨域联合会、省级足球跨域联合会。具体而言,组织协调机制要求从政府层面单一治理转向各参与主体协调治理,构建以政府为主体,社会组织、企业和人民群众等多主体共同参与的格局。在各参与主体的协调配合下,以解决行政区划内公共体育服务需求为目标,促进京津冀公共体育服务协同发展为己任,发挥各地资源优势,消除京津冀城市区域限制,强化协同治理的主动性积极性,共同谋划京津冀公共体育服务跨域治理的协同增效。

5.3.2构建多主体协商决策机制,搭建集体行动平台

公共领域是交流信息和表达观点的网络,信息通过过滤和筛选,形成与特定的公共事务相关的信息束[37]。互动协商是确立协同治理基础、明确治理目标及建立治理伙伴关系的基础,对跨域治理至关重要。京津冀公共体育服务跨域治理旨在解决治理碎片化的问题,疏通公共体育服务多主体互动渠道,有效提升治理效能[38]。本研究结果显示,京津冀公共体育服务跨域治理依赖于政府行政任务分配的单一治理模式,各参与主体间缺少协商共治的集体行动平台,在一定程度上限制了各主体间的沟通和协作。因此,应破除自上而下任务协商分配治理模式,弘扬以社会需求为导向的协同治理理念,建立多主体共同参与协商决策机制,促进多主体间的协同共治。

(1)构建京津冀公共体育服务跨域治理多主体协商网络平台,实现京津冀公共体育服务资源数据实时动态呈现[39]。各参与主体在平台上发布信息、表达诉求、检索信息、决策公共事务、监督反馈等,实现跨域治理信息一站式检索,及时获取最新动态,以构建政府、社会组织、企业和人民群众等多主体间的信息共享途径。(2)建立主体间信息共享机制。信息共享平台是实现跨域协同治理的基础,是促进各参与主体之间有效沟通的重要保障。针对信息不对等和主体间沟通失调等问题,应成立专门的管理机构,建立信息公享平台,加强信息共享、治理联动、治理效果的及时反馈。此外,还应不断发展第三方中介组织和民间机构,拓展信息交流渠道,促进主体间的信息互联互通,实现信息的快速传递。

5.3.3构建多主体激励约束机制,实现集体行动弈衡

京津冀公共体育服务跨域治理要形成更加高效有序的治理体系、网络形态的治理结构和动态灵活的治理机制[18]。要充分利用跨行政区组织协调机构在跨域治理中的协调潜力,联合各省市体育局、社会体育管理中心等政府部门以及体育社会组织、体育企业和人民群众等参与主体,基于自身发展需要搭建完善的跨域治理多主体激励约束机制。

(1)合作机制。合作机制是京津冀公共体育服务跨域治理的重要引擎,直接影响协同治理的效力。通过政府、社会组织、企业和人民群众等多主体之间的信息共享、民主对话、平等交流等方式达成协作共识,实现各利益主体间的话语表达与平等参与[40]。河北省应与北京市和天津市在公共体育服务领域进行深度合作,通过建立分支机构或整体搬迁方式,吸引京津地区的优质公共体育服务资源向河北地区倾斜。同时,加速河北省公共体育服务治理高标准对标京津地区,协调京津公共体育服务政策外延,并通过良性合作提升各主体对协同治理的认可。(2)评价机制。评价机制是京津冀公共体育服务跨域治理的关键,具有反馈功能和监督功能[19]。针对政府、社会组织、企业和人民群众等参与协同治理的角色定位,建立京津冀地区各参与主体的评价标准和评价指标体系,将跨城治理政策制度制定、治理信息共享、协商平台共建及协同治理财政支出等列为考核指标,提升多主体间协同参与的积极性,从而以评促改推动跨域协同治理的不断深入。(3)监督机制。监督机制是京津冀公共体育服务跨域治理的保障,对其他机制起到基础保障作用。各参与主体间进行有效监督与审查,能够规避京津冀公共体育服务跨域治理决策失误和资源浪费问题。因此,应建立监督反馈平台,实现各主体内部的相互监督,各参与主体在相互监督的机制下进行良性互动。同时,积极引导第三方监督机构参与全过程监督与评价,形成自上而下的监督机制。(4)奖惩机制。奖惩机制是跨域治理的动力,能有效提升各主体参与的积极性[41]。综合依据所设立的协商机制、评价机制以及监督机制,对推进协同治理作出突出贡献的参与主体予以奖励或政策支持。同时,对于一些阻碍跨域治理的不良行为,应建立严厉、有效的惩戒制度(如,荣誉撤销、罚款等),以保证多主体间协同治理的有效开展。四大机制之间相互依托,着力解决跨域治理问题,强化跨域治理联动性,进而实现京津冀公共体育服务跨域多主体协同治理利益的最大化。

6结语

随着京津冀协同发展战略的深入推进,以及在政府相关任务的推动下,公共体育服务跨域协同治理各参与主体仍呈现出较为松散的协同关系。目前,京津冀公共体育服务由政府“一元主体论”向“跨域多主体协同治理”过渡,强调由政府、社会组织、企业和人民群众等多主体共同组成的跨域多主体协同治理体系,构建彼此之间的协同合作关系。但是,京津冀公共体育服务各主体间缺乏积极性和自主性,仅以政府行政任务驱动为主,各参与主体间发展不均衡、不充分,总体处于共谋思路、共打基础的起步阶段。新发展阶段,京津冀各省市应进一步明确各参与主体的角色定位,创新跨域多主体协同治理模式;树立跨域治理“协同共同体”理念,培育跨域多主体协同治理文化;增强跨域多主体协同治理联动性,搭建跨域多主体协同治理机制,以实现各参与主体间的良性互动及可持续发展。

参考文献:

[1]中国政府网.习近平:高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告.(2022-10-25)[2024-03-25].https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm?eqid=8e9c952200069f9b00000004647ed0f1.

[2]人民网.《京津冀协同发展报告(2023)》发布协同发力推动都市圈高质量发展[N/OL].北京日报,2023-07-06[2024-03-26].https://www.beijing.gov.cn/ywdt/zwzt/jjjyth/xy/202307/t20230706_3156327.html.

[3]高奎亭,陈家起,李乐虎.体育公共服务跨域协同治理:理论阐释、实践偏差与矫正机制——以京津冀为例[J].中国体育科技,2022,58(7):99-106.

[4]郑家鲲.“十四五”时期构建更高水平全民健身公共服务体系:机遇、挑战、任务与对策[J].体育科学,2021,41(7):3-12.

[5]李乐虎,高奎亭,李可兴.组织社会学视域下我国区域性地方政府协同治理公共体育服务的影响因素及路径研究:基于我国3个区域的调查分析[J].首都体育学院学报,2021,33(4):429-437.

[6]柳天恩,孙雨薇,田梦颖.京津冀基本公共服务均等化的多重困境与推进路径[J].区域经济评论,2023(3):32-39.

[7]郑家鲲,冯俊翔.以标准化促进均等化:基本公共体育服务的发展路向[J].武汉体育学院学报,2023,57(6):5-11.

[8]周伟.京津冀城市群的合作与发展思路研究[J].商业经济研究,2021(16):190-192.

[9]李兰冰,徐瑞莲.中国式现代化建设背景下京津冀产业协同发展路径[J].北京社会科学,2023(10):34-44.

[10]张成福,李昊城,边晓慧.跨域治理:模式、机制与困境[J].中国行政管理,2012(3):102-109.

[11]代志新,马睿文,班若琳,等.财政政策支持体育产业高质量发展的理论逻辑、实践问题与优化路径[J].北京体育大学学报,2023,46(3):48-61.

[12]陈红琳,魏瑞斌,门秀萍.社会网络分析方法与研究主题的关联分析[J].情报科学,2022,40(9):38-46.

[13]刘军.整体网分析讲义:Ucinet软件实用指南[M].上海:格致出版社,2009:6-10.

[14]向博文,魏伟,赵渺希.黄浦江核心区滨水游憩流空间结构特征研究[J].上海城市规划,2022,167(6):104-110.

[15]吴坚,贺蕾,盘劲呈,等.体育学学者学术合作网络对学术话语权影响的实证研究[J].武汉体育学院学报,2022,56(1):28-35.

[16]袁朋伟,张阳阳,董晓庆.中国城市数字经济的联系强度与时空特征研究[J].贵州社会科学,2023(8):125-134.

[17]张可云,蔡之兵.北京非首都功能的内涵、影响机理及其疏解思路[J].河北学刊,2015,35(3):116-123.

[18]李国平,吕爽.京津冀跨域治理和协同发展的重大政策实践[J].经济地理,2023,43(1):26-33.

[19][ZK(#]牛瑞新,李燕领,邱鹏,等.中国体育公共服务供给方式:理论阐释、运作实践与机制路径[J].中国体育科技,2022,58(10):102-108.

[20]刘旭然.数字化转型视角下政务服务跨域治理的特征、模式和路径——以“跨省通办”为例[J].电子政务,2022(9):112-124.

[21]马德浩.跨域治理:我国区域公共体育服务协调发展的新路径[J].体育学刊,2019,26(6):63-68.

[22]高奎亭,陈家起,李乐虎,等.城市群体育公共服务跨域治理多主体协同关系与优化策略——基于长三角城市群的实证考察[J].上海体育学院学报,2023,47(3):69-80.

[23]邱实,杨爽.属地管理扩张下的基层治理困境及优化研究[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2022,24(6):59-67.

[24]孙久文,程芸倩.京津冀协同发展的内在逻辑、实践探索及展望——基于协同视角的分析[J].天津社会科学,2023(1):114-121.

[25]焦长庚,戴健.我国公共体育服务供给机制的演化与嬗变——基于“特征—动力—路径”的逻辑分析[J].山东体育学院学报,2020,36(3):14-20.

[26]颜昌武,许丹敏.基层治理中的属地管理:守土有责还是甩锅推责?[J].公共管理与政策评论,2021,10(2):102-112.

[27]高奎亭,陈家起,宋杰,等.我国现代化城市群体育公共服务跨域协同治理的理论架构与实践优化[J].西安体育学院学报,2023,40(3):318-327.

[28]栾丽霞,吴官政,李林峰.合作治理视域下地方政府购买青少年公共体育服务研究[J].体育文化导刊,2023(4):1-8.

[29]焦长庚,史小强.全民健身公共服务多元主体合作供给的逻辑解构与效能提升——基于结构功能主义AGIL模型[J].山东体育学院学报,2023,39(4):47-56.

[30]王俊涵,李荣日.社区体育公共服务供给治理多元主体动态演化博弈研究[J].山东体育学院学报,2022,38(4):36-47.

[31]闫冰.城市社区治理的碎片化及其整合:协同治理的视角[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2021,54(5):27-32.

[32]丛亮.深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和指示批示精神有力有序有效推动京津冀协同发展[J].宏观经济管理,2022(1):1-5.

[33]李康.从集体行动逻辑、共容利益到市场强化型政府:奥尔森的思考轨迹及其启示[J].当代经济研究,2023(8):55-64.

[34]赵新峰,袁宗威.京津冀区域大气污染协同治理的困境及路径选择[J].城市发展研究,2019,26(5):94-101.

[35]党琳燕.体育社会组织属地治理衍生的“双重排斥”研究[J].山东体育学院学报,2021,37(3):105-110.

[36]国家体育总局.关于印发《京津冀健身休闲运动协同发展规划(2016-2025年)》的通知[EB/OL].(2017-09-14)[2024-03-26].https://www.sport.gov.cn/n315/n20001395/c20032402/content.html.

[37]曹煜玲,张军涛.多元主体参与区域公共管理的困境与出路[J].管理学刊,2010,23(4):39-41.

[38]黄悦,李燕领.体育公共服务协同治理:内涵阐释、现实困囿与纾解路径[J].体育文化导刊,2023,252(6):8-45.

[39]锁利铭.中国城市群跨域治理的经验、前景与路径[J].人民论坛,2021(11):56-59.

[40]王栀韩.从一元治理到多元治理:台湾淡水河系的治理机制研究[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2017,56(2):8-18.

[41]高奎亭,李乐虎,杨刚,等.主体协同、制度体系与城市群体育公共服务跨域治理绩效的关系——以长三角城市群为例[J].广州体育学院学报,2022,42(6):54-63.

[引用格式]李瑶,耿元文,林琴琴.京津冀公共体育服务跨域治理多主体协同关系与优化策略[J].山东体育学院学报,2024,40(4):29-39,48.

收稿日期:2023-11-19

基金项目:国家社会科学基金一般项目(编号:21BTY093)。

作者简介:李瑶(2001-),女,河北秦皇岛人,硕士研究生,研究方向为公共体育服务。

通讯作者:林琴琴(1982-),女,山东潍坊人,博士,教授,博士研究生导师,研究方向为公共体育服务。

作者单位:燕山大学体育学院,河北秦皇岛066004。