增强资本市场的内在稳定性 重视基金经理激励问题

2024-09-25吕峻

摘要

2024年的政府工作报告中提出要增强资本市场的内在稳定性,其中涉及的一个重要方面就是基金经理的激励问题。切实完善和落实基金经理的长周期激励政策可以促使公募基金形成长期价值投资的理念,吸引居民财富向长期资本转换,最终形成社会财富和长期资本管理人相互成就的良性互动局面,缓解我国资本市场大起大落的波动特性。本文梳理并总结了中美基金经理的激励政策,对比性地剖析了我国基金经理激励政策存在的问题和产生的后果,最后就如何完善和落实我国基金经理的长周期激励制度提出了政策建议。

关键字

资本市场;基金经理;薪酬激励

根据中国基金业协会数据显示,截至2023年底,我国境内共有公募基金管理公司145 家,管理基金数量达到11528只,管理资产净值合计27.6万亿元,剔除货币基金和债券基金,管理资产净值为11万亿元,占A股流通股总市值的16.4%。公募基金的管理群体——基金经理人数达到3700多人。他们的平均执业年限在5年左右,平均年龄在38岁左右,其中约三分之一在35岁以下。这些顶着名校、高学历光环的年轻基金经理群体,享有远高于同龄人的薪酬①,曾经因在2020年的股市上涨中给持有人创造了高额收益,成为普通投资者追捧的对象,又因在2022—2023年的股市下跌中给持有人带来巨额损失,受到公众的强烈质疑。公募基金前期“抱团式”的非理性投资风格,应该是2024年初股市几乎崩盘式下跌②的重要原因之一。

但是,关于2024年初股市下跌的原因,公众和监管部门讨论最多的是股市扩容、股东减持、交易规则和法治等方面的问题,较少讨论本应对资本市场起稳定器作用的公募基金的治理问题。作为我国资本市场最重要的机构投资者和公众财富管理工具,公募基金于1998年成立的初衷就是希望能发挥专业投资者的作用,通过价值投资和长期投资,减缓资本市场的大幅波动。但是经过二十多年的发展,它们非但未起到应有的作用,反而不断因交易“丑闻”和非理性的短期投资风格被公众广泛诟病。其背后的原因与其治理机制的缺陷,特别是激励制度的缺陷密切相关。以公募基金为代表的机构投资者的投资行为与股市的诸多问题,如上市公司股东的大幅减持、频繁再融资和市场缺乏长期资本等等都有密切关系。如果机构投资者的治理机制不能得到较好的解决,即使本轮股市的极端下跌趋势通过各方的努力得到扭转,也很难说我国股市暴涨暴跌的波动特征会得到根本性的改变,今年政府工作报告中提出的增强资本市场内在稳定性的任务亦较难完成。当然,机构投资者的治理机制建设是一个系统工程,本文主要讨论其中最重要的一个方面——基金经理的激励问题。

一、我国公募基金经理的激励政策

1.2022年之前的基金经理的薪酬政策

2022年之前,我国的基金经理没有相对具体的统一薪酬政策。从已有的法规文件来看,在2012年证监会发布的《证券投资基金管理公司管理办法》中提出了基金管理公司董事会“对经营管理人员的考核,应当关注基金长期投资业绩、公司合规和风险控制等维护基金份额持有人利益的情况,不得以短期的基金管理规模、盈利增长等为主要考核标准”的原则。在当年发布的《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》中鼓励基金管理公司高管、基金经理等关键人员购买本公司管理的或者本人管理的基金份额,并对持有期限长短做出了规定,同时要求在对外报告中披露主要管理人员和基金经理负责人持有基金份额总量的数量区间。

从实践来看,2022年之前,多数基金管理公司并未很好地遵守上述政策文件提出的激励原则,大多选了以短期激励为主的激励政策。基金管理公司对基金经理的考核周期以一年期为主。[1]虽然一些基金管理公司逐步试点一年以上的长期考核或(和)利益绑定的基金经理跟投制度,但考核周期仍然偏短,大多以1~2年为主。其背后的原因是,在没有强有力政策约束和监督的情况下,基金经理可以通过互相“抱团”快速拉高他们管理资产的净值并提高收益率排名,吸引缺乏投资经验和知识的普通投资者增加资金投入,形成“抱团”拉高资产净值→吸引增量资金投入→进一步“抱团”拉高资产净值的自我强化循环。在这一循环过程中,基金管理公司可以快速获得大量的管理费收入,基金经理可以获得丰厚的奖金。当这一循环后期因新进入资金缺乏或市场情绪变弱难以维持时,参与循环的基金净值就会发生崩塌,但这并不影响基金经理前期已获得的丰厚奖金和各期应享有的不菲基础薪酬。由于对基金经理的短期激励和过度激励,导致在2020年的股市上涨中,一方面基金行业薪酬过高、增长过快、少数基金经理薪酬过度“冒尖”的现象突出;另一方面对市场走势有带动作用的一些所谓“赛道股”和“白马股”股价过于高估,给后期股市的大幅下跌埋下了伏笔。

2.2022年改革后的基金经理薪酬政策

鉴于基金经理激励存在的上述问题,在国家治理整顿金融行业的大背景下,从2022年开始,证监会和中基协陆续发布了一些具体的政策文件,规范公募基金的激励制度。2022年4月,证监会发布的《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》中指出:“应督促基金管理人严格执行薪酬递延制度,建立完善经营管理层和基金经理等核心员工奖金跟投机制,实施违规责任人员奖金追索扣回制度,严禁短期激励和过度激励行为, 支持基金管理公司探索实施多样化长周期激励约束机制”。2022年6月,中基协在证监会上述文件的基础上出台了《基金管理公司绩效考核与薪酬管理指引》(后文简称《指引》),在薪酬结构、薪酬支付、绩效考核、薪酬内控管理等方面对基金管理公司重要经营管理人员的薪酬激励提出了更加具体的要求,市场称之为“公募限薪令”。该《指引》内容主要包括:(1)延长基金经理考核周期,要求基金经理考核周期要延长到3年以上;(2)建立递延薪酬制度,要求基金公司建立绩效薪酬递延支付制度,递延支付期限不少于3年,高级管理人员、基金经理等关键岗位人员递延支付的金额原则上不少于40%;(3)建立利益捆绑制度,要求基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%用于购买本公司管理的公募基金。这些偏向于长期的激励政策具体执行情况如何,截至目前未见到任何官方或者非官方的相关披露或报道。不过,虽然《指引》规定的激励政策比之前具体和全面了很多,但在我国现有的公募基金治理框架、执法环境和市场环境下,仍存在一些明显的漏洞,这一点将在后文进行分析。

3.美国共同基金经理的激励政策

根据美国投资协会数据,截至2022年底,美国共同基金(公募基金)规模约为22.1万亿美元。其中散户投资者(即家庭)占比88%,机构投资者占比12%。美国共同基金经理约8000人,大部分年龄分布在40到60岁之间,平均年龄为55岁,人均管理1.2只基金,平均管理资产规模约为20亿美元。值得注意的是,美国共同基金经理薪酬水平与我国社会公众印象有较大差别。沃顿商学院网站2021年根据美国劳工统计局公布的数据,统计出美国证券投资行业投资组合经理的平均年薪为124 810美元③,按照人民币和美元汇率计算,和我国基金经理过去几年的薪酬水平基本相当。不过,基金经理因不同的投资经验和投资业绩,相互之间薪酬水平差异巨大。

4.美国共同基金经理的薪酬政策

美国证监会对共同基金经理薪酬激励政策没有具体规定,主要实行的是透明度监管政策。为了增加投资者和基金管理公司之间的相互信任,强化外部投资者对基金经理薪酬激励的监督,美国证监会对基金经理激励政策的信息披露有较为详细的规定。2004年和2005年,美国证监会针对一些基金管理公司损害持有人利益的行为,要求在基金报告的附加信息(SAI)中披露基金经理的薪酬结构、考核频率与方法以及基金经理个人持有基金份额的区间。设立这些要求的目的是认为投资者可以根据这些信息了解基金经理的激励机制和利益捆绑形式,判断基金经理的利益和持有人利益的一致程度,以减少可能产生的代理风险。

不过,美国共同基金的组织形式和我国公募基金有较大差别。我国公募基金以契约型组织形式为主,而美国共同基金以公司型组织形式为主。公司型组织形式意味着基金持有人(或投资人)是基金公司股东,基金公司聘请专业的董事会代表股东利益选择基金管理公司管理资产,并监督基金管理公司的激励政策和投资行为。根据Management Practice公司 2021年的调查信息[2],基金公司董事会一般会聘请3~7名独立董事,多数独立董事(约64%)富有投资经验,年龄分布在60~75岁之间。此外,由于许多基金公司的主要发起人就是基金管理公司本身,因此基金管理公司和基金持有人的利益可以通过股权关系深度绑定,从而确保二者利益方向的高度一致。

总体而言,相对透明的薪酬政策、代表基金持有人利益的专业型董事会和深度的利益绑定是美国共同基金能够执行长周期激励政策和长期投资策略的重要“法宝”。下面根据近期一些学术论文统计结果和基金报告,对基金经理的激励政策做更为详细的说明。

(1)薪酬结构方面。美国共同基金经理的薪酬结构主要由基础薪酬、奖金和利润分享计划构成。其中基础薪酬主要基于基金经理的经验和责任决定;奖金取决于基金经理管理组合的业绩表现,业绩考核基准将绝对收益、相对收益以及风险调整后收益三者结合起来;利润分享计划则取决于公司当年利润情况和个人或团队对公司的贡献程度。根据部分自愿公布潜在奖金(即最高奖金机会)和基本工资的相对权重的基金报告[3]:在量化披露中,35%的基金报告的奖金/工资比例高于200%,约70%报告的比率高于或等于100%。在定性披露信息的基金中,大约一半的基金声称奖金激励大于基础工资,另一半则提到奖金是总薪酬的重要组成部分。值得提出的是,根据基金报告,绝大多数基金管理公司除薪酬计划外,为了留住员工建立了相对完善的福利制度,基金经理除了可以享受标准退休福利和健康福利之外,还有补充退休和健康福利。

(2)考核周期和权重方面。共同基金经理的绩效评估区间时间跨度较大,有1年至10年不等,平均评估期间为3年。[3]评估期间的选择基于不同基金投资风格或投资标的而定。收益率波动幅度较低的被动型基金考核周期较短,波动幅度较高的积极进取型基金考核周期较长,一般至少覆盖3~5年的业绩区间。一些基金业绩考核周期达到10年。在长周期考核中,各期的权重分布不等。一些基金公司各考核周期权重相同,如普信基金、哥伦比亚与奥本海默公司;一些公司考核周期越长,所占权重越高,如美国资本集团;一些公司短周期所占比重较高,如先锋基金。先锋基金由于短期所占权重较高,被知名基金评级公司晨星公司认为其考核短期化,给予了第二等级的薪酬激励评级。晨星公司认为,先锋基金的考核短期化可能导致其长期投资策略得不到贯彻执行,使其有更强的动力频繁交易,或冒更大的风险获取短期超额收益,这会牺牲长期投资者的利益。不过先锋基金旗下基金以被动策略为主,对于基金经理个人能力的依赖性相对较低。

(3)年终奖金的发放形式。美国共同基金年终奖的发放形式较为多元。许多基金管理公司会将五成左右以现金形式发放,剩余部分以股权激励或基金份额形式发放,其中股权部分分摊在数年内入账。这种现金与长期激励相结合的薪酬结构,既能即时奖励基金经理当期的优秀业绩,又能将其与持有人长期利益有效绑定,避免基金经理追求短期超额收益,同时也能限制基金经理为了自身利益所做的择时交易行为。晨星公司结合了基金经理持基数据与基金业绩评级结果,发现基金经理个人持有基金份额越多的公司,风险调整后业绩会更好。此外,从奖金发放时间来看,基金经理并未全部实行递延薪酬政策,统计数据显示仅30%的公司实施了递延薪酬制度。[3]

5.美国共同基金经理激励政策对基金经理及其投资业绩的影响

共同基金经理相对完善的长期激励政策,使得基金经理队伍比较稳定,基金收益率的波动幅度也较低。④基金经理近5年的平均留职率为93%,平均任职时间长达9年。稳定的职业经历加上长期的激励政策,使得共同基金收益率也有不错的表现。从表1可以看出,近五年美国股票型基金收益率平均达到9.5%的较高水平,特别是波动幅度明显低于我国的公募基金。这种和权益投资风险相配的收益率水平⑤和波动率,对长期资金有很强的吸引力,也容易使持有人的投资行为长期化。根据美国投资协会发布的数据,从2000年中期到2023年中期,共同基金持有的资产从7.1万亿美元增加到24.3万亿美元,52.3%的美国家庭拥有共同基金,共同基金资产是许多美国家庭储蓄和投资的重要组成部分。

不过,共同基金的治理结构和基金经理激励政策并非完美。一方面,共同基金在近些年来表现出投资周期缩短的态势;另一方面,代表持有人利益的董事会有偏向于基金管理公司的倾向。晨星公司认为美国基金行业中,基金经理投资于其管理基金的份额整体依旧偏低,基金经理和基金持有人利益捆绑程度不够。

二、我国基金经理激励的问题及后果分析

1.我国公募基金经理激励问题分析

和美国共同基金经理激励政策相比,2022年之前我国基金经理考核周期明显偏短,虽然2022年证监会和中基协进行了一定程度的改进,但是仍然存在以下几方面的问题。

(1)实际考核周期仍然偏短。虽然2022年之后,中基协颁布的《指引》中要求将考核周期延长到3年以上,但是并未规定考核周期的权重。在我国市场环境、基金管理架构和基金收费制度下,基金公司管理层难以产生内在的动力去设计真正意义上的长周期激励政策。最终的结果可能是赋予短周期业绩高权重、长周期业绩低权重,如此很难从根本上扭转对基金经理的短周期考核倾向。此外,社会公众普遍认为的证监会和中基协要求实施的递延薪酬制度也是一种长周期考核方式,实质上是一种误解。该制度本质上是一种便于给予经济处罚的责任追究制度,只有在递延期内发现责任人前期存在明显投资失误或违法违规行为,才会被扣减递延薪酬。基于资本市场的周期性波动特征,一般较难将基金后期的损失归咎于基金经理前期的投资失误。现实中未出现2020年的明星基金经理因其管理的基金后期收益大幅回撤而受到经济处罚的案例就反映了这一问题。⑥基于递延薪酬制度这一局限性,美国共同基金行业实施该制度的公司并不占多数。

(2)利益绑定容易被“择时行为”规避,且绑定程度不够。《指引》规定:“基金经理应当将不少于当年绩效薪酬的30%用于购买本公司管理的公募基金,并应优先购买本人管理的公募基金”。这种利益绑定形式的跟投制度,如果没有规定基金经理购买基金的时机,在实践中可能会出现基金经理为了自身利益选择购买时机或持有期限的行为,并不能真正达到利益绑定的效果。在这方面,美国的一些基金管理公司直接以奖金发放时的基金份额净值发放奖金(即按照应发的奖金规模除以当时基金份额净值发放基金份额)是一种限制基金经理择时的较好方式。此外,30%的绩效薪酬最低利益绑定比例是否能够促使基金经理从持有人利益的角度考虑投资行为,也仍然是一个问题。如上文所述,一方面,当前环境下基金管理公司无内生动力将这一比例调高至和持有人长期利益一致的比例;另一方面,即使美国的许多基金管理公司采取了50%的捆绑比例,晨星公司经过评估后仍认为基金经理和基金持有人利益捆绑程度不够。

(3)执行情况如何仍旧存疑。2022年发布的激励政策,即使不考虑政策漏洞,在实践中能否被基金管理公司有效执行仍然存疑。首先,证监会早在2012年提出的长周期考核原则,实践中并未被多数公司认真执行。新政策的实施仍然面临这方面的问题。⑦其次,我国基金经理的激励政策不透明,《指引》仅要求基金管理公司将其制订的具体激励制度上报证监会和基金业协会,难以发挥公众和媒体的监督作用。最后,我国公募基金治理结构中,缺乏代表持有人利益的专业顾问选择基金管理公司并监督其投资行为的环节,基金管理公司缺乏足够的压力实施有利于持有人利益最大化的激励政策。

2.我国基金经理偏短期的激励结果分析

难以发挥对上市公司的治理作用。作为主要机构投资者的公募基金,相对于个人投资者来说,其优势在于资金量庞大、管理人员专业,既能发挥其投资研究能力,筛选治理结构良好且具有发展潜力的上市公司,也能利用其资金和专业优势,发挥“用脚投票”和“用手投票”的作用,影响上市公司经营决策,避免上市公司做出不符合公司长期发展的战略决策,并限制上市公司原始股东和高管随意减持股份。如果基金经理的考核短期化,基金经理不但没有动力利用其重要投资者的身份监督和约束上市公司决策行为,而且为了短期利益有可能会加剧上市公司经营行为短期化的倾向。从我国资本市场现状来看,公募基金不但未有效发挥“用手投票”职能,而且“用脚投票”职能的发挥也远远不够。一些未盈利或业绩大幅下滑的公司频现原始股东大幅减持股票而公募基金仍然坚守或增持现象就反映了这一问题。

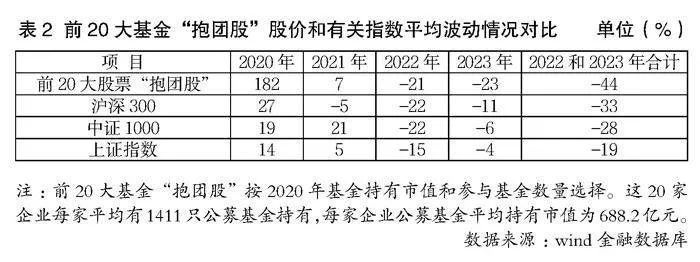

(1)加剧资本市场的波动,导致市场发生极端波动。偏短期的激励政策容易导致基金经理短期化的非理性投资行为,并进而加大资本市场的波动幅度。自2015年公募基金规模快速扩张以来,资本市场的炒作风格从过去的“炒差、炒壳、炒小”逐渐过渡到对“赛道股”和“白马股”等股票的“抱团化”炒作,并在2020—2021年达到极致,导致被“抱团”的股票股价严重超过自身价值。2021年以来,因经济预期和外围环境的不利变化,这些具有市场风向标的股票价格不断发生崩塌,引起市场产生恐慌情绪,导致股市发生大幅波动。从表2可以看出,前20大基金“抱团股”在2020年平均涨幅达到182%,在2022—2023年下跌中平均下跌44%,年度波动幅度不但远高于上证指数,甚至远高于小盘股指数中证1000。从表3可以看出,前20大基金“抱团股”在2020年末市盈率中值达到70倍,是A股整体水平的两倍,后期经过大幅下滑,到2023年末才达到和市场整体基本相同的水平。

不利于促成全社会投资行为的长期化。资本市场的平稳发展,需要长期资本和耐心资本。因此,社会各方将2022—2023年的股市下跌原因部分归咎于我国资本市场长期资本的缺乏。但是,从表1的中美股票型基金收益率对比可以看出,我国股票型基金过高的收益率波动很难吸引长期资本,反而可能使长期资本投资行为短期化。面对前期高达50%—100%的高收益率,理性持有人通过择时及时地选择退出是确保收益实现的最佳选择。因为从投资逻辑来说,前期过高的收益率往往意味着后期过深的收益回撤,而且从历次我国资本市场“牛熊”转换规律来看,后期的回撤幅度大多难以通过单纯的市场机制得到扭转。如果前期投资不及早退出,就会导致较长时期持有人的投资收益化为乌有。高风险和高波动的基金收益特征,持有人通过择时选择短期持有是最理性的选择。这也是我国居民愿意储蓄,不愿投资基金特别是权益性基金的重要原因⑧,因为普通居民并不具有择时投资的知识和能力。基金收益的高波动率是以公募基金为代表的机构投资者和持有人双方短期化投资行为相互影响的结果。不过,也有人认为中美资本市场投资者结构差异是导致中美资本市场基金收益率波动差异最主要的原因,这一观点在一定程度上是成立的,但是从收益波动幅度远低于上证综指的我国社保基金权益投资来看(见图1),在我国资本市场实现相对稳定且合理的收益并非不可实现。社保基金权益投资的收益率特点是其长期投资行为和专业化团队对受托管理机构激励约束机制双重作用的结果。

三、结语——进一步完善基金经理的长周期激励制度

资本市场的健康发展和内在稳定性机制建设需要长期资本的引入,长期资本的引入则需要有奉行长期价值投资策略的管理人。长期资本和长期资本管理人互为成就。如果没有合理的机制引导和约束资本管理人采用长期投资策略,即使引入长期资本,长期资本也容易蜕化为短期资本。短期资本进出造成的市场波动,反过来又会加重管理人的短期投资行为,形成恶性循环。从我国居民财富资产构成中较低的金融资产配置比例来看,资本市场拥有引入大规模长期资本的丰厚土壤,但要将居民储蓄转化为长期资本需要长期资本管理人以相对稳定的业绩作为引导。在这方面最重要的一环就是要推动机构投资者建设适应长期投资的激励制度,具体来说需要从以下三个方面着手。

(一)政府必须意识到现阶段机构投资者治理机制的建设对资本市场健康发展的重要性。实力强大的机构投资者是资本市场投资风格的主要引导者,散户投资者仅仅是市场跟随者。只有机构投资者切实树立长期价值投资理念,才能真正发挥其“用脚投票”和“用手投票”的功能,推动上市公司治理机制的建设和资本市场资源配置功能的完善,减弱我国资本市场“大起大落”的特性。作为资本市场最重要的机构投资者,公募基金治理机制的完善无疑是资本市场内在稳定性机制建设的重要方面。在当前的市场环境、投资者特点和基金管理架构下,基金管理公司缺乏内生动力去落实有利于长期价值投资风格形成的激励制度,需要政府部门采取强有力的措施予以干预。

(二)进一步完善现有基金经理的激励政策或(和)改变公募基金治理架构。如前文所述,2022年中基协发布的《指引》在考核周期权重设计、奖金发放方式等方面仍存在不少漏洞。基金管理公司缺乏内生动力容易使实践中的政策仅具有长期激励之“形”,而无长期激励之“实”,需要政府部门或行业组织进一步堵塞漏洞,完善相关政策细节。此外,仿照社保基金投资管理方式或美国共同基金组织形式,从改变公募基金的组织形式和治理架构入手,引入代表持有人利益的专业团队来监督和约束基金经理的投资行为也不失为一种完善公募基金治理机制的有效手段。

(三)增加激励信息透明度,利用公众力量推动基金经理长周期激励政策的落实。现有的行政法规仅将监督基金经理长周期激励政策落实的责任赋予了政府监管部门和行业自律组织,从以前的执行效果来看,并未达到预期目标。公募基金作为一种公众财富管理产品,社会公众在投资时有必要了解其管理人利益和持有人利益在何种程度上保持一致。因此,具体的基金经理激励政策不应是一个“黑箱”,基金管理公司应在定期报告中详细披露基金经理的薪酬结构、考核周期、基金持有量和持有期限,接受社会公众和持有人的监督。

注释:

①根据澎湃新闻,2017年,北京太智联合企业管理顾问有限公司通过抽样调查统计,发现基金经理的平均年薪(中位数)为169万元。

②严格来说,2024年初的下跌是从2022年初开始,只是在2024年初出现了加速趋势。

③见“How Much Do Portfolio Managers Make? ”, Wharton Online (upenn.edu).

④当然美国共同基金稳定收益率影响因素很多,并不能完全归功于基金经理的长期考核,但长期考核在其中起到了重要作用。

⑤平均9.5%的收益率水平是考虑权益投资的高风险之后,和其他不同风险投资产品相比,是社会可以接受的一个正常水平。

⑥从另一角度来说,部分原因也是因为基金公司管理层也是“抱团式”投资的受益者。

⑦从证监会2023年和2024年初对一些券商行业的执法检查来看,一些券商并没有认真执行2022年证监会要求的长周期考核制度,因此,有理由怀疑基金管理公司对《指引》的落实情况。

⑧2020年,房地产占中国居民财富的比例达69%,金融资产占比为31%。金融资产中又以现金和存款为主,现金和存款占金融资产的比例达54.9%,股票和基金占金融资产的比例仅为16.1%。居民持有金融资产虽然有所增长,但大部分是以购买货币基金为主。

参考文献:

[1]冶英.公募基金经理的激励机制探究——基于Z基金的案例分析[D].上海交通大学,2018.

[2]Management Practice Inc. Mutual Fund Director Compensation: The 2021 Management Practice Annual Survey[R], 2021.

[3]MA L, TANG Y, GOMEZ J P. Portfolio Manager Compensation in the U.S. Mutual Fund Industry[J/OL]. The Journal of Finance, 2019, 74(2): 587-638.