徽州建筑中“大门”图像的生成因素与形态内涵探析

2024-09-24孙伟李娇娇

摘 要:门是建筑中的重要构件,往往承载着建筑的整体精神。基于独特的地理环境、经济、社会文化等因素,徽人创造了多种多样的大门形式,形成了十分壮观且色彩纷呈的“图像景观”。作为文化的表征物,大门形态的文化内涵主要表现在三个方面:物质形态文化内涵、制度形态文化内涵、精神形态文化内涵。对此研究有益于理解与把握徽州大门文化的整体性,并助力其传承与发展。

关键词:徽州建筑;大门;图像;文化内涵

中图分类号:TU238 ""文献标识码:A ""文章编号:1673-1794(2024)04-0076-05

作者简介:孙伟,黄山学院艺术学院副教授,博士生,研究方向:设计学、视觉文化(安徽 黄山 245000);李娇娇,云南省曲靖市第一小学教师(云南 曲靖 655099)。

基金项目:教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国传统建筑的图像学研究——以徽派建筑为例”(18YJC760072);安徽省人文社科重点项目“新媒介视域下传统村落形象传播机制研究”(2022AH051926)

收稿日期:2024-03-20

中国传统建筑以重视门面为其特征,因此,门是十分重要的构件。作为分割建筑空间的标识和确定房屋空间的边界,门在样式、造型、装饰、风格上表现得十分精彩,形成了独特且别具意味的“图像景观”,为人们展现了一个丰富而充实的物质世界,也为人们塑造了一个极具东方色彩的精神之域,给人们带来了与众不同的感官体验。门的形态丰富多样,既可分为长方形门、圆形门、月牙形门、瓶形门、葫芦形门等,又可分为单扇门、双扇门等,还可分为大门(正门)、房门、耳门、边门、窗门、园门、后门等。大门往往由门扇、门框、门槛、门洞、门楼、门罩、门阶、门鼓(石鼓)等部分组成[1]64-66对于门的重视,徽州人民自然也不例外,早有“十分建楼、七分建门”之说。在徽州,一扇扇大门,便是一幅幅图像画卷,彰显着徽州能工巧匠的智慧,蕴含着徽人的思想观念与审美旨趣,凝聚着徽州文化记忆,成为我们今天了解、认识与解读徽州又一重要的“视觉文本”。因此,本文以徽州建筑中的大门为研究对象,侧重从视觉文化的视角深刻系统地解读“图像之门”的生成之因及多重形态文化内涵,希冀促进徽州大门文化的传承与发展。

一、徽州建筑中“大门”图像的生成因素

(一)地理环境因素

徽州地处亚热带湿润气候区,气候湿热、降水丰沛,境内群山逶迤,丘陵连片,山地及丘陵占十分之八九,复杂的地形地貌气候条件形成了一处相对独立的自然地理环境。而这一地理环境孕育了徽州建筑的地域性,为徽州建筑及门获得自然禀赋提供了条件。正如柯布西耶所言,建筑与环境存在共存性。[2]43徽州地貌、地址、气候,虽不宜农作物生长,却有利于树木茶叶的生长。森林覆盖率很高,木材不仅丰富,而且种类繁多,诸如黄松、赤松、金叶松、马尾松、杉树、桦树及椴树等分布全区,[3]9桐油、生漆等天然涂料和杉木、松木、柏木、楠木、樟木、银杏木等建筑用材均盛产于此地,[4]正如民国《歙县志》载:“屋庐之制,因居山国,木植价廉,取材宏大,坚固耐久”。[5]83-84又如“徽之为郡在山岭川谷崎岖之中”,地理崎岖,多属山地丘陵,造就了丰富的石材资源,常用于建筑上的黟县青、茶园石、白麻砾石、青石等都产于此地。这些石材在徽州工匠的作用下在建筑上广泛使用,而在大门的建造中,常以其用于制作门框、门套、门槛及石雕等。再如,徽州群山之间不乏适合烧砖制瓦的黏土与大量的烧制砖瓦和石灰所需的薪柴,为建造门楼提供了砖瓦材料。[6]

(二)经济因素

徽州素有“七山一水一分田,一分道路加田园”之称。土地少且贫瘠,加之历史上不同时期中原大量人口迁入此地,促使当地人口的增长,粮食不足,人地矛盾不断加剧。此外,徽州介于万山之中,交通闭塞,山区的土特产品无法与外界交换,造成本土产品的滞销。[7]在这一背景下,聪明勤奋的徽州人不得不重新选择自己的生计模式,于是他们不再固守农耕之路的传统模式,而是外出经商,走上了“以贾代耕”的商业之路。从东晋起,徽州历代有不少人远涉异乡,从事贸易,足迹遍及全国。《知新录》载:“徽俗好离家,动经数十年不归。”[8]4至明清时期,徽商达到黄金时代,而且其业务区域不仅遍及全国各地,还拓展到海外,推动徽州故土实现了“富室之称雄者,江南则推新安,江北则推山右”的历史图景。[9]43随着徽人在商业上不断取得成功,商业资本达到了惊人的程度,据统计,到万历年间,有的商人拥有商业资本达百万两。[10]27致富后的徽人不忘报答桑梓徽州,除了捐助家乡教育、文化、筑桥、修路等公益事业和救济、保障和福利等社会慈善事业之外,[11]129-137还在家乡投入大量资本以大兴土木,不仅推动建造祠堂、牌坊、书院、文会等公益性建筑,还为徽州建筑中大门的建造积聚了经济资本。

(三)社会文化因素

据记载,自东汉起,便有大量中原衣冠士族因避北方战乱南徙徽州,[12]15以“晋、宋两南渡及唐末避黄巢之乱,此三朝为最盛。”[13]随着中原人民的迁入,中原文化与徽州本土的山越文化不断交流融合,特别是包括匠师技艺在内的中原建筑文化,以及对乡村社会人与人关系的秩序规范与道德约束发挥作用的宗法制度亦随之融入,实现了在地化的传承与发展,也以直接或间接的形式影响着徽州建筑的营造。除此以外,还有风水文化。历史上,徽州素有崇尚风水的习俗,最早可以追溯到东晋时期,几乎与风水说创建同步。[14]两晋时期,风水中心在江西;至宋元以后,风水文化中心已转移到徽州一带。[7]而且由于徽州大儒朱熹笃信推崇风水之说,“风水之说,徽人尤重之”,[15]128使得风水之俗在徽州普遍盛行,广泛影响着村落的选址、布局、建筑单体的规划、设计,以及以门代表的建筑构件的建造。由此观之,交往交流交融的多元文化成为徽州建筑及门生成与发展的重要动因。

二、徽州建筑中“大门”图像形态的文化内涵

门的基本含义是指建筑或不同空间的出入口,其扩展含义延伸为关塞、要扣、禁要之地。[16]214我国各民族由于地域环境、历史文化传统、风俗习惯、宗教信仰等的差异,经过长期的历史积淀,形成了各具特点的文化与生活习俗。正是这些原因的综合作用,才产生了不同形态的建筑和建筑上的门。自古以来,门对于不同民族而言是重要的表征物,以此表达各民族的思想观念与文化意义,因此,不同民族或不同地域的门文化往往有所不同。而“文化”一词的含义是多样的,其中,一种观点认为,文化是由物质形态文化、制度形态文化、精神形态文化三个层次内容构成。[17]365-366徽州建筑中大门是文化的产物,是文化的表征体,自然兼具三种形态:物质形态、制度形态、精神形态,但是三重形态的文化内涵并非一致,而是有所侧重与不同。因此,理解不同形态的文化内涵对于徽州大门文化的整体性和系统性可能更具价值和意义。

(一)物质形态文化内涵

门是建筑的出入口,是人们使用各种材料筑造成的一个物质构筑物。徽州建筑中,丰富多样的大门图像的生成是以材料的物质性为基础,当然亦是物质空间的创造。而物质形态是由各种各样物质材料的物质性所决定的,主要表现在对于物质材料的物理性能的认识、把握和利用上。就大门而言,木、石、土是其材料的主要构成,徽州建筑匠师在对木、石、土材料的选取与利用中造就了特色的物质形态文化内涵。

1.木材方面。徽州山多地少,但气候温和湿润,雨水丰沛,为自然植被生长提供了得天独厚的条件,林木资源相对颇为富饶,松、竹、梅、桂、柏、梓、桐、樟、椿、枫、榛、银杏、杉等树种均有不少。[8]18正如清康熙十八年(1679),闵麟嗣《黄山志定本》记载了黄山九大名松:扰龙松、卧龙松、接引松、棋枰松、蒲团松、困龙松、迎送松、倒挂松、破石松。[18]111-112在大门建造中,木材主要作为其门扇和木雕用材。由于种类的不同,木材的性能千差万别。这就需要匠师充分认知木材的冲击韧性、强度、加工性、含水率、弹性、密度、腐朽度、弯曲强度等方面的物理性能,[19]305以对其进行因材施艺。如杉木为常绿乔木,厚革质,坚硬,先端锐尖[18]124;银杏木具有不易变形,木质细腻光滑又易于雕刻的特点。[20]20马尾松主要物理性质为:纹理直或斜,不均匀,轻或中,干缩通常中等,强度低或中,冲击韧性中。[21]64

2.石材方面。徽州山多,石材资源丰富。石材主要用于制作大门的门框、门墩、石雕等。而要利用石材需要了解其使用性能的物理指标有抗压强度、抗弯强度、表面光泽度、硬度、密度、耐磨性、吸水率和抗冻性等。[19]413如对黟县青需要了解的是其为品质较高的石材,属于大理石,石质坚硬,纹理细腻,颜色偏灰黑。[5]83对茶园石需要认知的是其质地细腻、色泽青灰,适宜用于柱础、桥梁、地基、路面等。

3.土材方面。黏土是由地壳表层的各种硅酸盐类岩石如长石、花岗岩、斑岩、片麻岩等长期受风、雨、冰、雪、日晒等自然界急剧变化的作用,崩解破裂,成为碎块,这些碎块在水和大气中碳酸气的作用下,因化学分解而形成的。[19]592一般而言,黏土常作为水泥、陶瓷、砖瓦等产品的原材料,砖瓦主要用于徽州建筑中大门的砖雕和门罩用瓦。在对砖瓦的使用中,需要了解其尺寸偏差、弯曲度、表面含杂质程度、颜色等。[19]590。

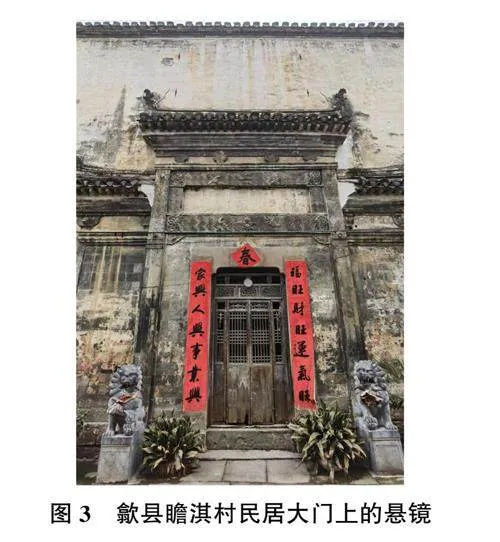

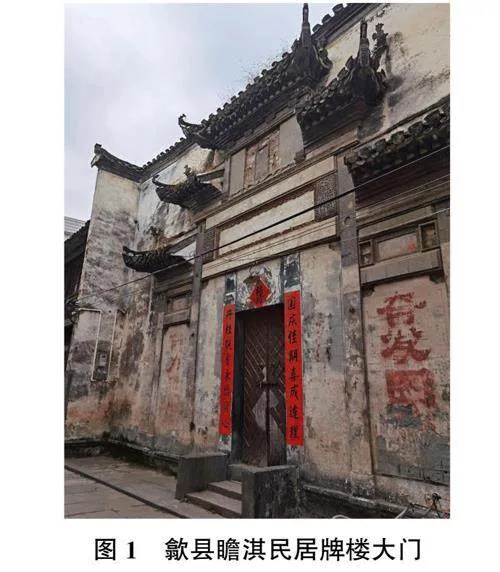

总之,在大门图像生成中,以木、石、土三材为代表的物质材料为其物理形态奠定了基础。并且,鉴于材料的丰富性及别具一格的纹理、色彩、质地等特点,无论是源自于门屋形式的牌坊,还是祠堂大门、民居大门,都在其形态上表现出诸如牌楼门(见图1)、字匾门、八字门、垂花门等多重形式与视觉美学风格。

(二)制度形态文化内涵

我国建筑制度古已有之,包含多个子类别制度,具体可分为建筑工官制度、建筑等级制度、建筑标准规范、建筑工程管理及相关的法规、法律等。[22]这些制度并非某个朝代所独立颁布,而是由相应的不同朝代所规定,并且不同朝代的建筑制度千差万别。徽州建筑作为中国建筑中的重要流派,其必然会受到各种制度规范的影响。纵观中国建筑历史,徽州大门大概主要遵循国家层面建筑制度和地域层面建筑技术制度。

1.国家层面建筑制度。建筑制度文化是人们为了自身居住、使用和发展的需要而创制出来的有组织的规范体系,包括各种成文的和习惯的建筑行为模式与建筑行为规范。[23]10从文献来看,中国古代建筑很早就需要服从国家建筑制度要求。《汉书》曰:高祖诏列侯食邑者皆赐大第室,二千石受小弟室。注云有甲、乙次第,故曰第。又曰出不由里门,面大道者名曰第。[24]727《唐令》载:“门舍,三品以上五架三门,五品以上门两下,六品及庶人不得过一门两下。”[25]24宋代《天圣令》载:诸王公以下,舍屋不得施重栱、藻井。……其门舍,三品以上不得过五架三间,五品以上不得过三间两夏,六品以下及庶人不得过一间两夏。[25]82《明会典》载:洪武二十六年(1393)规定,公侯“门屋三间五架,门用金漆及兽面,摆锡环”;一品二品官员,“门屋”三间五架,门用绿油及兽面,摆锡环;三品至五品,“正门三间三架,门用黑油,摆锡环”;六品至九品,“正门一间三架,黑门铁环”。同时规定,“一品官房……其门窗户牖并不许用髹油漆。庶民所居房舍不过三间五架,不许用斗拱及彩色妆饰”。[26]20清代基本沿袭明代规制,《大清会典》卷五十八载:亲王府制,正门五间,启门三,缭以崇垣,基高三尺;亲王世子府制,正门五间,启门三,缭以崇垣,基高二尺五寸;贝勒府制,基高二尺,正门一重,启门一。堂屋五重,各广五间。贝子府制,基高二尺,正门一重,堂屋四重,各广五间。[27]91从历史线索来看,徽州是中国封建社会后期的儒学重地,徽州建筑对国家层面建筑制度的遵循相对比较自然。在国家建筑制度的作用下,徽州建筑及大门既形成了统一的风格特征,也在某种程度上产生了等级秩序,从当前的遗存来看,这种等级烙印依然清晰可见。然而,由于社会发展和人们生产生活的现实需求,在不违反和僭越国家建筑规制的原则下,徽州建筑及大门也存在着一定程度的局部的灵活变通,促使其功能合理设计与视觉图像形态丰富多变。

2.地域层面建筑技术制度。除了受国家层面建筑制度的影响之外,徽州建筑及大门的营造还更多受到徽州当地建筑技术制度、规范和准则的约束。当然,这些制度、规范很多是在工匠学习官方建筑手段、做法、准则之后实现本地化的创制。徽州文化星光灿烂,源远流长,而文化与技术关系密不可分,技术在某种程度上也是文化的创造,因此,很多文化因子如风水说、徽州风俗、信仰等往往以制度的方式介入到徽州建筑营造之中,成为了特色的建筑技术制度,毫无疑问大门则受其影响。随着大门的营建,徽民在此过程中不断总结建造经验,反思建造过程与工艺,总结与凝练建筑准则和规范,逐渐发展出了围绕大门的选材制度、木作制度、石作制度、砖作制度、瓦作制度等,并在实践中广泛普及。正是在这些技术制度的作用下,不仅充分使大门功能稳定发挥,还赋予了大门别样的文化特色。从徽州区呈坎罗光荣的宅门,到婺源理坑余懋衡的“天官上卿”宅门,再到绩溪龙川“胡氏宗祠”大门、歙县许村的“大邦伯祠”大门(见图2),在徽州建筑中代表着较高的建造水准和颇具视觉冲击力的图像景观,无疑体现着建筑技术制度对其发挥的牵引力、影响力。

(三)精神形态文化内涵

建筑是一种文化,它强烈地外化着人和社会的种种历史和现实。[28]107大门往往承载着建筑的整体精神,人们会通过门的设计与装饰体现其主体诉求,门成为人们观念、思想、心理等文化形态的表征之物。徽州大门作为文化表征之物,赋予了大门较为丰富的精神形态文化内涵,主要表现在避凶纳吉、追求审美情趣、标榜身份与财力三个方面。

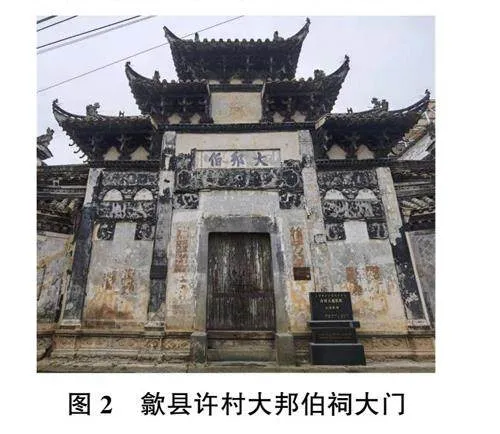

1.避凶纳吉。中国传统建筑中,宅门是尤为特殊的物理部件:它是开阖之隅,是区别内外空间的关键点。门所具有的对立又易于转化的特质让其在实用功能之外承载了丰富的文化功能。其中,避凶纳吉便是一项,徽州大门也不例外。一方面,就大门建造而言,徽人较为重视,常常借助风水学说来进行规划与设计门洞的大小、高低、开门方位等,如当大门处于不利位置时,常设假门、斜门、宝葫芦、泰山石敢当等加以调适,从而达到驱邪禳灾,获得相对完美意义上的“福”门,门光尺的运用便是对此的有力说明。除此以外,从大门图像来看,徽人常常在大门中悬物(悬镜、剪刀、戟头等)以到达求“善”目的。如安徽省黄山市歙县瞻淇村民居大门上的悬镜(见图3)。

2.追求审美情趣。从美学意义而言,中国古代建筑为中国艺术的重要组成部分。几千年来,在中国这样的国度里,因文化、民族、地域、气候等条件的不同,产生了不同的建筑艺术形式、风格与流派。同样的,独特的地理环境和人文环境孕育了徽州建筑,它作为“中国派”建筑的一支,点缀在徽州大地之上,形成了自然古朴、隐僻典雅的艺术风格,[1]9为人们带来独特的审美体验。在徽州建筑中,大门形态颇为丰富,一幅幅大门图像既是对徽州文化、故事的诉说,也以潜移默化的方式涵养着人们的心灵,培养着人们的审美意识。西递的“大雅堂”、许村“怡心堂”、黄村的“经义堂”、思溪的“思序堂”、甲路的“马廷莺第”等的大门,皆是徽州大门之美的代表,无一不以独特的形式语言向人们呈现着形式美、秩序美、活性美、神韵美。相应地,这也说明了徽地人们知美、爱美、乐美与创美,充分体现了他们对美的认知、理解与追求。

3.标榜身份与财力。大门是宅主的脸面。因此,徽人常以其作为表征身份、彰显财力的文化符号。中国自古以来就有士、农、工、商四民职业的划分,其中士的地位最高,而商的地位最低,读书取士成为了人们的不懈追求。由于徽地人地矛盾尖锐,徽人便以从农转向从商为主,但是,他们并非全部经商,而是有的亦官亦商,有的亦商亦农,有的终身经商,有的终身为农,而不管是处于何种阶层,当他们在经济上富足之后,除了想着实现阶层跨越之外,还会通过各种各样的途径来获得其他场域中的资本,以此更好地提高自己的社会地位及现实利益。[29]185而门又是一种彰显和提高社会地位、身份的极佳载体,故徽人常以大门大做文章,注重大门对“文”的表达,营造出浓郁的文化氛围和独特的审美趣味。其中,有的是以“含蓄”的方式对“文”的表征进行,如常在宅门上以相对昂贵的建筑材料做精美华丽或刚劲挺拔或简约空灵、缜密繁复的雕饰来达成,仙鹤延年、福寿双全、麒麟送子、富贵吉祥、福寿如意、招财进宝等都是常见图像主题。有的则相对直接一些,常在门楣上设置门匾,突出了对“文”表达的直接性。如休宁县黄村祠堂门楼上的“进士第”门匾、婺源李坑李文进宅第门楼上的“大夫第”门匾和余维枢宅第门楼上的“司马第”,等等,都以不同的方式映射着幽雅、尚文、清高、超脱等文化心理与趣味,彰显着一个家族的文化积淀和传统。

另一方面,大门亦是经济实力彰显的表征体。徽人自从商后,便逐次在多个行业中业绩斐然,特别是明、清之际,徽商达到巅峰时期,成为徽地乃至全国的富商巨贾或行业标杆。经济实力的雄厚在促使徽商获得更多社会资本实现阶层跨越的同时,亦更希望以某种媒介来象征经济实力的强大,从而光耀门第,而宅第的脸面——大门自然成为其予以考虑的重点。于是,当徽商建造宅门之时,不惜重金,力求从材料选择到做工再到繁缛雕饰等都追求极致、精益求精,以此表达“富裕”“高贵”等观念来满足自己的优越感及彰显社会、经济地位。如黟县宏村汪定贵的承志堂宅门,从整体造型语言来看,此大门为八字门,属于一种品级较高的大门形式,加之以精美砖雕构成的商字形门罩、硕大的抱鼓石,无不透露出宅主财力之雄厚。

三、结语

门是人们出入必经之地,是向外界展示的窗口。在现实生活中,人们不仅创造了各式各样的实物之门,也形成了丰富的与门相关的文化。地理、经济、文化等因素的综合结果,致使徽州建筑及大门在视觉上构成了一幅幅的图像景观。这些由大门组成的图像世界在诉说着徽州过往,正视着现实生活,期许着未来的同时,还以其不同的形态文化内涵沁润着人们的心灵。徽州大门主要有物理形态、制度形态、精神形态,而三重形态并非各自对立、互不干涉,而是存在密切联系,相互影响,是一个有机整体。并且每重形态又代表着不同的内涵,因此,通过分析徽州大门三重形态内涵,不仅进一步地揭示大门在广义文化上的意义,还益于促进阐释大门与人之间的紧密关系,弥补和缝合两者对立视角下认知的不足,从而助推徽州大门的文化史、艺术史乃至视觉文化研究。如此这般,相信徽州建筑中大门文化的传承与发展更加顺利。

[注 释]

① 图1、图2、图3照片来源:由黄山日报社记者王婧提供。

[参 考 文 献]

[1]

王明居,王大林.徽派建筑艺术[M].合肥:安徽科学技术出版社,2000.

[2] 南京工学院建筑系.建筑理论与创作[M].北京:中国建筑工业出版社,1987.

[3] 张仲一,曹见宾,傅高杰,等.徽州明代住宅[M].北京:建筑工程出版社,1957.

[4] 孙伟,石琳.徽州建筑技术与文化互动研究——基于亚里士多德“四因说”系统哲学的分析[J].系统科学学报,2024(3):34-40.

[5] 刘托,程硕,黄续,等.徽派民居传统营造技艺[M].合肥:安徽科学技术出版社,2013.

[6] 黄成林.试论徽州地理环境对徽商和徽派民居建筑的影响[J].人文地理,1993(4):57-63.

[7] 陈安生.试论徽派建筑形成的几个条件——兼谈徽派建筑的继承和弘扬[J].中国勘察设计,2008(3):22-28.

[8] 江骥.徽派建筑[M].上海:学林出版社,1991.

[9] 张海鹏,王廷元.明清徽商资料选编[M].合肥:黄山书社,1985.

[10] 宋婷.商业文化与创新创业[M].北京:九州出版社,2022.

[11] 卞利.明清以来徽州社会经济与文化研究[M].合肥:安徽大学出版社,2017.

[12] 朱永春.徽州建筑[M].合肥:安徽人民出版社,2005.

[13] 陆林,凌善金,焦华富,等.徽州古村落的演化过程及其机理[J].地理研究,2004(5):686-694.

[14] 陆林,徐致云,葛敬炳.徽州古村落人居环境的选择与营造[J].黄山学院学报,2005(5):5-8.

[15] 何晓昕.风水探源[M].南京:东南大学出版社,1990.

[16] 顾馥保.建筑形态构成[M].武汉:华中科技大学出版社,2013.

[17] 卢盛忠.管理心理学[M].杭州:浙江教育出版社,1998.

[18] 冯广平.徽州树木文化图考[M].北京:科学出版社,2013.

[19] 马眷荣.建筑材料词典[M].北京:化学工业出版社,2002.

[20] 过汉泉.古建筑木工[M].北京:中国建筑工业出版社,2004.

[21] 成俊卿,杨家驹,刘鹏.中国木材志[M].北京:中国林业出版社,1992.

[22] 傅熹年,钟晓青.中国古代建筑工程管理和建筑等级制度研究[J]. 2014(Z1):26-28.

[23] 张芳,肖飞.中国传统建筑旅游景观[M]. 北京:中国旅游出版社,2022.

[24] 紀昀,等.景印文渊阁四库全书(第八九四册)子部二○○·类书类[M].台北:台湾商务印书馆,2008.

[25] 刘雨婷.中国历代建筑典章制度(下册)[M].上海:同济大学出版社,2010.

[26] 王俊. 中国古代门窗[M].北京:中国商业出版社,2022.

[27] 贺业钜. 建筑历史研究[M].北京:中国建筑工业出版社,1992.

[28] 任洪国.建筑导论[M].北京:中国建材工业出版社,2021.

[29] 缑梦媛.区隔与变通:民居之门的空间结构及文化功能[M].北京:文化艺术出版社,2019.

责任编辑:李晓春