道德自我领导的内涵界定和量表开发

2024-09-24朱月乔周祖城

摘 要: 鉴于道德自我领导对于应对日益复杂环境的重要性,本研究对其内涵进行了研究和界定,确定了促进型和抑制型两个维度的道德自我领导,总结了四个主要的道德自我领导策略,即自我目标设定、自我观察、自我反思和自我激励,最终开发和验证了包含两个维度共15个题项的测量量表,为推进未来的研究和实践提供了研究工具和理论指导。

关键词: 道德自我领导;内涵界定;量表开发

中图分类号: F 203.9

文献标志码: A

The Connotation Definition and Scale Developmentof Moral Self-leadership

Abstract: Given the importance of moral self-leadership in coping with increasingly complex environments, this study examined and defined its connotation, and identified two dimensions of moral self-leadership, namely promotion and inhibition. This study also summarized four moral self-leadership strategies, namely self-goal setting, self-observation, self-reflection, and self-motivation, and finally developed and validated a measurement scale containing a total of 15 items in two dimensions. In this way, this study provides research tools and theoretical guidance for the future research and practice.

Key words: moral self-leadership; connotation definition; scale development

复杂而动态的当下环境,员工面临的道德问题也更加复杂而模糊,而组织的道德规范经常不能有效指导[1],不得不依靠自己进行道德推理和决策。加上快节奏的工作以及互联网对注意力的分散,人们更容易陷入无意识地自动反应来应对问题,而在此状态下更容易做出不道德行为[2-3]。因此,员工亟须在道德上进行自我领导来应对道德决策挑战。

VanSandt & Neck [1]提出可以将道德和自我领导联系起来解决组织和员工之间的道德标准差异带来的不道德行为,组织可以鼓励员工将自我领导策略用于道德目标,即明确自己的道德目标,并进行自我指导和自我激励来帮助实现道德目标。在这篇文章基础上,Steinbauer 等[4]为检验伦理型领导和聚焦于道德的自我领导(self-leadership focus on ethics)之间的关系,选择了两个自我领导量表[5-6]中的6个题项,并将之改编为聚焦于道德的自我领导题项。

目前仅有的这两篇关于道德自我领导的文献,只是提出可以将自我领导的方法用于追求道德目标,都没有明确界定道德自我领导的内涵和给出其定义。Steinbauer等 [4]采用的聚焦于道德的自我领导的量表没有充分反映道德自我领导不同于一般的自我领导的独特性,包括没有考虑到道德目标的两个层次,以及道德判断的重要性。有鉴于此,本文首先对道德自我领导的结构、主要策略进行分析;进而提出定义、建立条目池、进行内容效度验证以及探索性因子分析来得到道德自我领导量表;最后通过验证性因子分析和效标效度分析来验证量表的有效性。

1 道德自我领导内涵的界定

1.1 道德自我领导维度构成的理论分析

道德自我领导不能仅仅认为是将自我领导用于道德目标,还要反映道德目标的特殊性。因此,道德自我领导结构的理论基础首先来源于对道德目标的分析。道德目标可以分为两个层次:一是避免做伤害他人的事;二是追求更高的道德理想,即去行善、去利他。企业伦理学科的开创者De George [7]指出:“如果我们不能履行基本的道德义务,则应该受到道德谴责;如果我们仅仅履行最基本的道德义务,则既不应受到谴责,也不应获得额外的赞扬;如果我们能够超越基本的道德义务,而以理想伦理作为更高的标准来要求自己,则应得到道德赞扬。”因此,道德自我领导需要基于这两个不同层次的道德目标展开具体的策略。

其次,道德自我领导本质上属于一种自我领导,自我调节是自我领导的基础,因此道德自我领导和道德自我调节有关。社会认知理论[8]提出了道德自我调节包含双元性,即负向/抑制型和正向/促进型[9]。抑制型道德自我调节的动机源自防止个体做出不道德、没有人性的事情,而积极型道德自我调节则体现在促使个体表现出符合道德和人性的行为。

综上所述,本文提出道德自我领导有两个维度,一是抑制型道德自我领导,目标为减少不道德行为;二是促进型道德自我领导,目标为增加利他行为。

1.2 道德自我领导的主要策略和定义

道德自我领导的策略建立在自我领导策略基础上。完整版自我领导量表[6]包含八小类策略,包括自我目标设定、自我观察、想象成功实现目标、自我奖励、反思信念、自我对话、自我惩罚和自然回报策略。但是这八小类不一定都适用于道德目标,并且我们认为这些策略可以进一步进行归类。 首先,想象成功实现目标策略,我们认为不太适用于道德目标,因为追求道德目标的过程是长期的且抽象的,例如不做不道德之事,很难具体想象成功地不做不道德之事。同时,自我惩罚策略也没有纳入,因为Houghton 等 [5]提出自我惩罚策略很容易造成对个体的打击,因此更建议采用自我奖励策略。剩下来的六类策略可以进一步归纳成四个策略,即自我目标设定、自我观察、自我反思和自我激励。目标设定和自我观察不变,自我反思指原有的反思信念策略,自我激励包括原有的自然回报策略、自我奖励策略和积极自我对话策略。

和聚焦于道德的自我领导问卷[4]相比,他们的量表包含目标设定、自我观察、自我奖励、评价信念和建设性自我批评这五个策略。其中,前四个策略和我们的分类基本一致,但相较之下本文的自我激励策略更好地涵盖了原自我领导的策略。同时,虽然我们没有包含建设性自我批评这个策略,但是本量表中的自我激励策略包含了“提醒自己不道德行为会带来内疚感”,类似于建设性自我批评策略。综上,本文归纳和总结的道德自我领导四种策略,涵盖了适用于道德目标的原自我领导策略,但做出了更整合和简洁的分类,更方便我们把握道德自我领导的核心内容。

同时,这四个主要策略也符合成功的自我调节要求,根据社会心理学的研究,成功的自我调节要满足以下几个要求:1)明确的可实现的标准;2)有效的自我监督;3)行动和改变的能力 [10]。自我目标设定与自我观察策略符合前两项要求;通过自我反思发现问题的原因,从而能够去改变,通过自我激励提高行动力,因此满足了第三项要求。综上所述,可以对道德自我领导做出如下界定:员工通过自我目标设定、自我观察、自我反思和自我激励策略来帮助自己减少不道德行为和增加利他行为的过程。道德自我领导可分为两个维度,一是致力于减少不道德行为的抑制型道德自我领导,以不违背基本的道德义务为目标;二是致力于增加利他行为的促进型道德自我领导,以追求更高的道德理想为目标。

1.3 道德自我领导和相关概念的区别

通过将道德自我领导和相关概念进行比较,可以进一步明确道德自我领导的内涵。

1.3.1 道德自我领导和自我领导的区别

自我领导是一系列认知和行为策略,来帮助个体实现自己设定的目标。因此,它是一种基础性能力,帮助个体实现某种目标的能力。当把这种能力用于实现自己的道德目标时就是一般意义上的道德自我领导。但由于道德本身的特点,道德自我领导和自我领导的具体策略不完全一致,目标也有自身的特殊性,包含抑制型目标和积极型目标两种。

1.3.2 道德自我领导和伦理型领导的区别

首先,每个人都可以成为道德自我领导的主体,而伦理型领导的主体是有领导职位的人。其次,道德自我领导重点在于个体如何领导自己,使自己在行动中符合个人道德(道德是待实现的目标),而伦理型领导包含两个维度,一是领导者自身的行为要合乎伦理,二是要向下属施加影响使他们的行为也合乎伦理 [11]。

1.3.3 道德自我领导和道德行为的区别

道德行为是单个的行为,而道德自我领导是一个有意识的主动自我影响的过程,不是单个的行为。道德自我领导的目的是通过过程控制来试图掌控自己的人生,使之实现自己的道德目标。

2 道德自我领导量表开发

2.1 量表条目池建立及内容效度验证

根据上文提出的道德自我领导的定义和维度,不能仅仅将原有自我领导测量改编为适用于道德方面,而是要反映道德目标本身的特点,如分为两个维度,以及追求道德目标必然会涉及道德判断,因此在撰写条目时也需要包括道德判断。例如,“我会反思自己的道德标准是否一定是对的”,“我会反思怎样做才是真正对别人有价值的”。同时要将道德目标更具体地反映在题项中,如在撰写自我观察条目时,要考虑具体观察的道德内容,如“我会注意自己的言行举止是否符合道德规范”“我会注意是否有机会去帮助他人”,但 Steinbauer等 [4]的测量题项如“我会追踪我的道德目标的完成进度”则没有明确反映道德目标具体的内涵。因此,在考虑道德目标本身特点和具体内容的基础上,我们参考自我领导问卷、伦理型领导问卷、真实性领导问卷以及共享领导问卷,编写道德自我领导问卷的条目,初步形成30个条目。

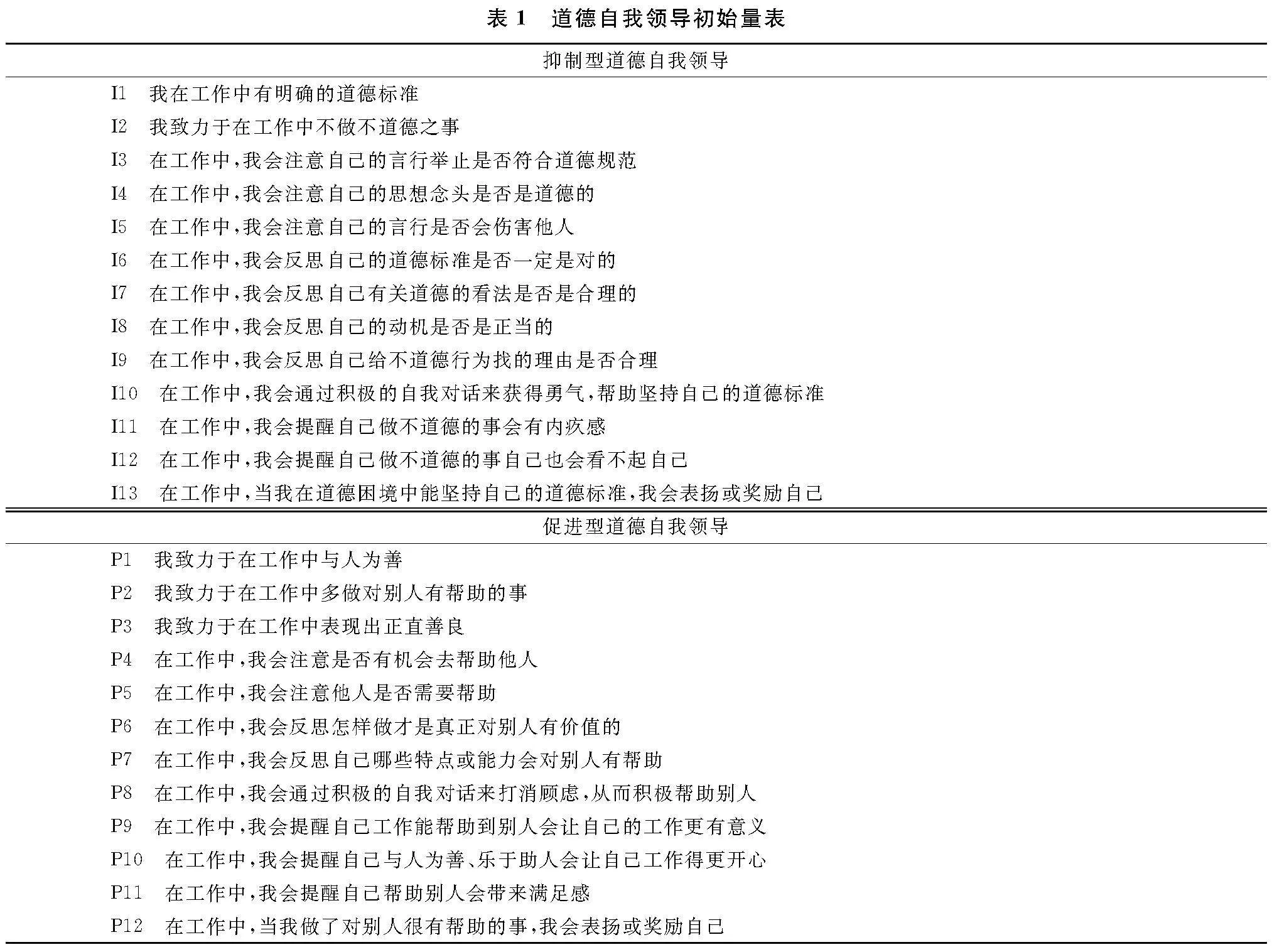

建立条目池后,我们邀请了8位管理领域专家(副教授3位,讲师4位,博士生1位)对条目的内容效度进行评判,以删去有歧义的条目。内容效度评判采用评分者一致性进行评价[12]。具体操作如下:向8位专家出示包含道德自我领导的定义以及两个维度的定义,并将30个条目随机排列。评分者需要在条目后的选项中勾选该条目所属的维度,获得75%以上赞同率的条目将被保留,进入因子分析阶段。最后,形成了25个条目的初始量表(其中抑制型道德自我领导包含13个条目;促进型道德自我领导包含12个条目)。如表1所示。

2.2 探索性因子分析

通过问卷星收集样本1进行量表探索性因子分析(Exploratory Factor Analysis, EFA)和信度检验,以删减不合格的条目,共收集有效样本172人。被试需要回答道德自我领导条目所描述的情形多大程度上符合其个人情况。测量采用李克特5点量表,1代表非常不符合,5代表非常符合。样本人口统计学变量信息表如表2所示。

首先,采用SPSS26软件对数据进行探索性因子分析。KMO测量值0.856,自由度105,近似卡方634.947,p<0.001,这说明样本数据可以进行探索性因子分析。

其次,采用主成分法抽取2个因子,采用promax=4的最优斜交旋转法进行旋转。删除因子载荷偏低或者跨因子载荷的条目后,最后获得了2个因子15个条目的量表。量表内容及载荷见下表,两个因子累计解释总变异的41.537%。根据维度所包含的含义,维度1为抑制型道德自我领导,其含义为通过自我目标设定、自我观察、自我反思和自我激励策略来避免发生不道德行为的过程,包含8个题项;维度2为促进型道德自我领导,其含义为通过自我目标设定、自我观察、自我反思和自我激励策略来促进利他行为的过程,包含7个题项。

再者,进行信度检验。15个条目整体的 Cronbach’s α 达到 0.841,促进型道德自我领导的Cronbach’s α为0.791,抑制型道德自我领导的 Cronbach’s α达到 0.758。量表信度达到要求。

3 道德自我领导量表的验证

3.1 验证性因子分析

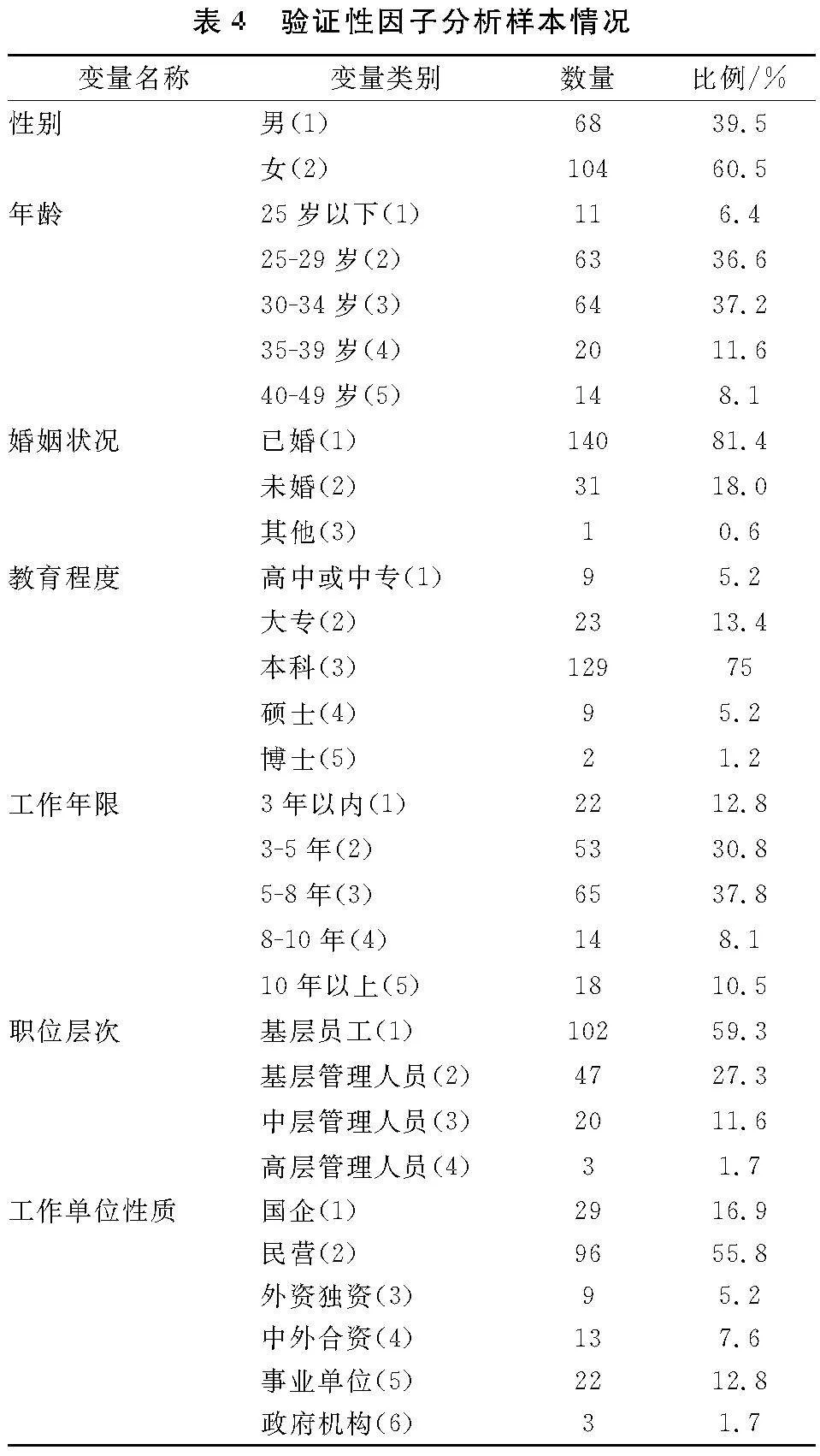

通过问卷星在线收集样本2进行量表验证性因子分析(Confirmatory Factor Analysis,CFA)和信度检验,以再次确认量表信效度。验证性因子分析样本量为172。收集过程和探索性因子分析样本一致。样本人口统计学变量信息如表4所示。

首先,进行信度检验。15个条目整体的 Cronbach’s α达到0.821,促进型道德自我领导的Cronbach’s α为0.776(7题),抑制型道德自我领导的 Cronbach’s α达到 0.745(8题)。其次,采用LISREL 8.70进行验证性因子分析。结果显示两因子模型拟合结果较好,其中χ2=138.62, df=89, p<0.001, 近似误差平方根(Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)为0.057,非规范拟合指数(Non-Normed Fit Index, NNFI)为0.94,比较拟合指数(Comparative Fit Index, CFI)为0.95,残差均方根(Standard root mean-square residual,SRMR)为0.065。两因子模型优于单因子模型(单因子模型:χ2=271.92, df=90, p<0.001, NNFI=0.84, CFI=0.87, RMSEA=0.109, SRMR=0.087; Δχ2=133.3, p<0.001),量表结构效度有所保证。

3.2 效标效度分析

在对第二份样本进行验证性因子分析的同时,还收集了被试的帮助行为和反社会行为。帮助行为量表来自Williams & Anderson [13]所使用的7个题项,例题如“帮助工作负荷重的其他人”(Cronbach’s α=0.782)。个人反社会行为(Individual antisocial behavior)采用Robinson & Kelly [14]9题项量表,例题如“在工作时故意出言伤人或是做了损害他人的事情”(Cronbach’s α=0.837)。

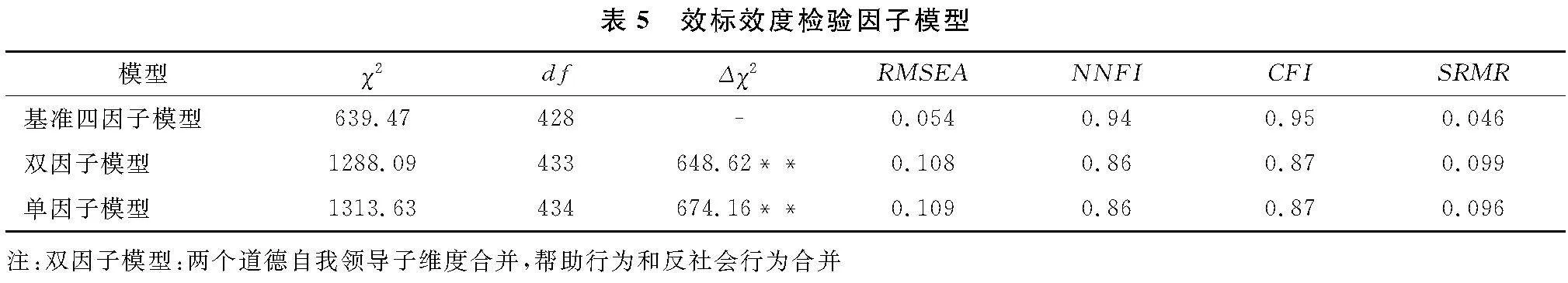

首先对四个量表进行验证性因子分析,结果显示4因子模型拟合效果较好,优于双因子模型和单因子模型。模型比较结果见下表。说明变量结构角度有所保证。

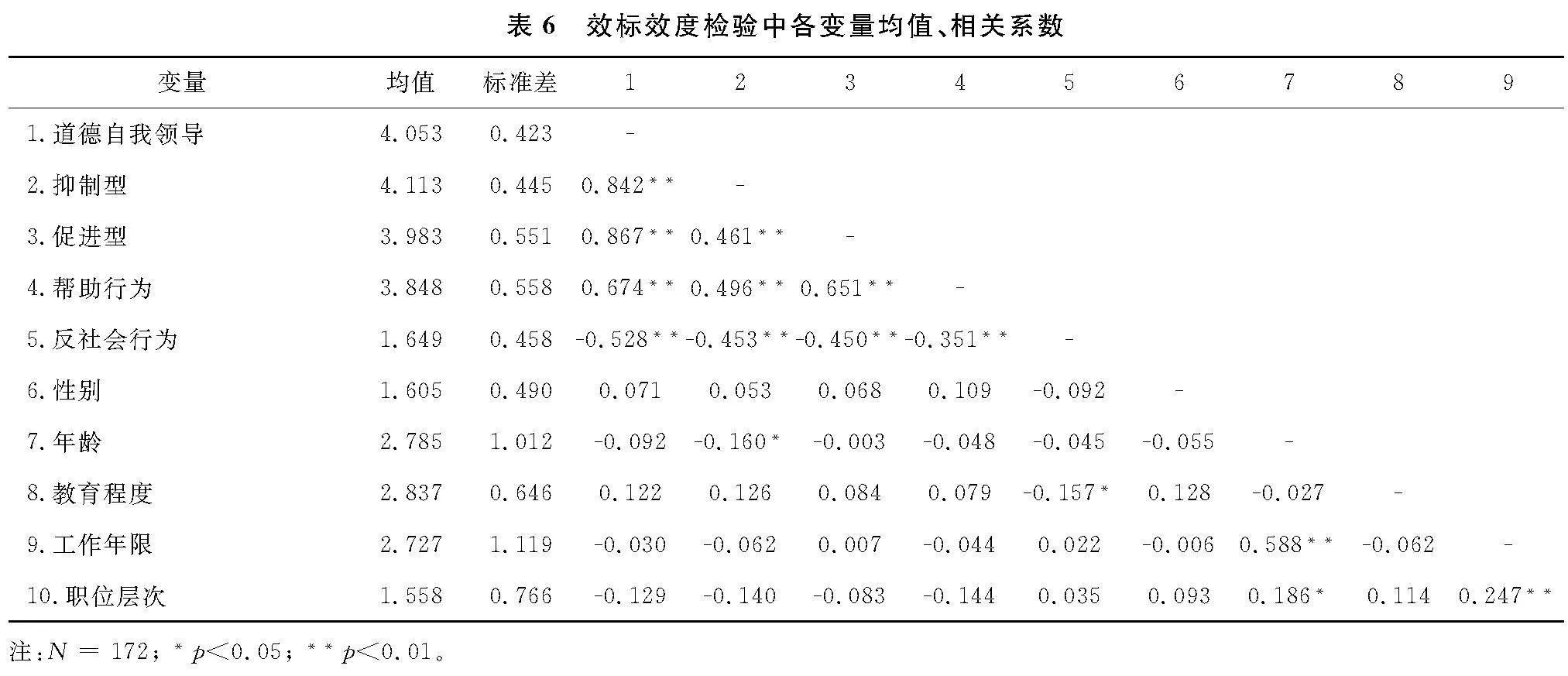

进一步进行相关分析,根据理论和现有文献,道德自我领导应与帮助行为呈正相关关系,和反社会行为呈负相关关系。道德自我领导和帮助行为呈正相关(r=0.674, p<0.01),和个人反社会行为呈负相关(r=-0.528, p<0.01)。

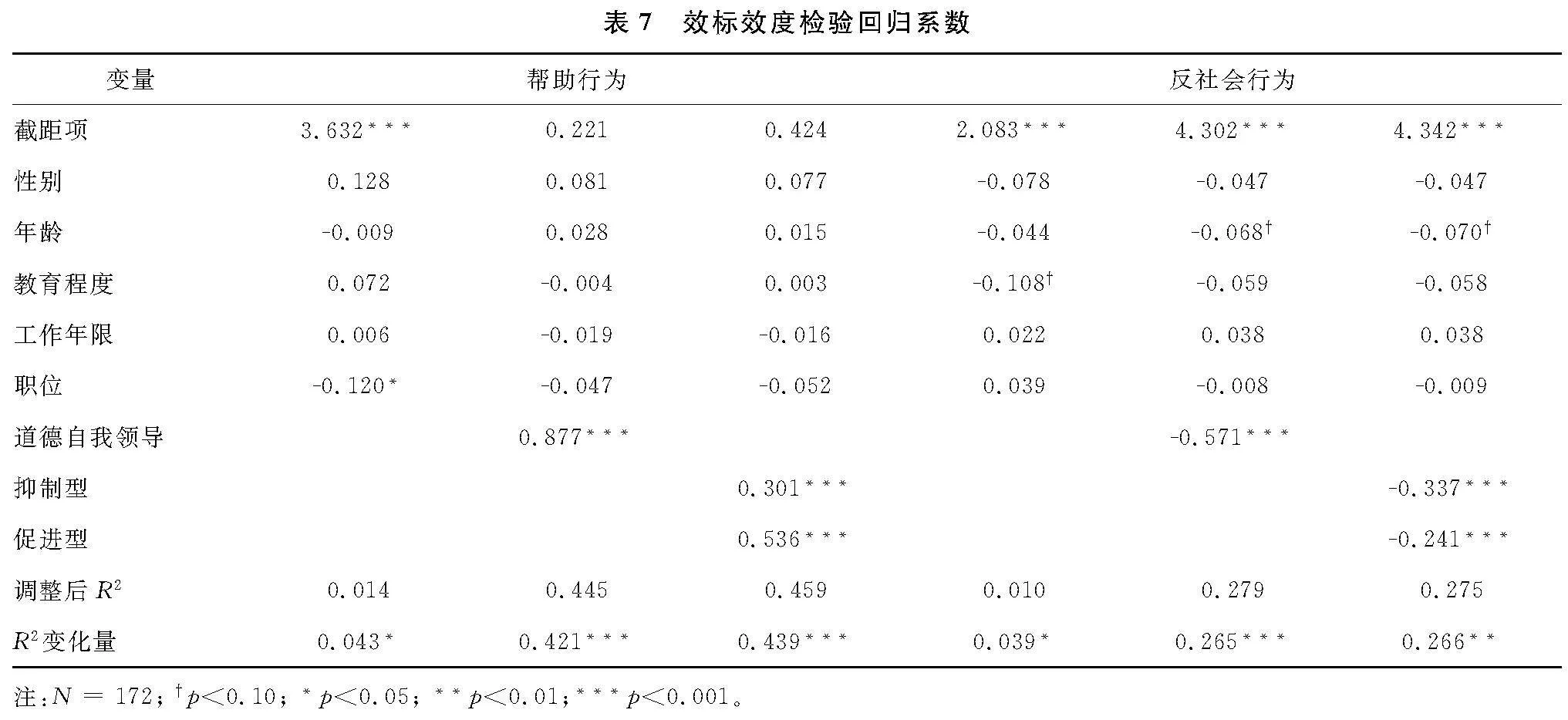

由表7回归结果可知,在控制了性别、年龄、教育程度、工作年限和职位层次后,道德自我领导和帮助行为正相关(b=0.877, p<0.001),和个人反社会行为负相关(b=-0.571, p<0.001)。分开看两个子维度,抑制型道德自我领导和帮助行为正相关(b=0.301, p<0.001),和个人反社会行为负相关(b=-0.337, p<0.001)。促进型道德自我领导和帮助行为正相关(b=0.536, p<0.001),和个人反社会行为负相关(b=-0.241, p<0.001)。量表效标效度得到保证。并且,可以进一步发现,抑制型道德自我领导和个人反社会行为相关性更高,而促进型道德自我领导和帮助行为相关性更高。

通过上述量表开发和验证过程,最终确认了包含两个维度15个题项的道德自我领导的量表,其中抑制型道德自我领导包含8个题项,促进型道德自我领导包含7个题项。

4 总结

本文根据道德目标分为基本的道德义务和更高的道德理想两个层次,以及道德自我领导策略要体现道德判断和两种道德目标具体的内容,界定了道德自我领导的维度和内涵,并开发了相应的测量量表。将道德自我领导分为减少不道德行为的抑制型和增加利他行为的促进型两个维度有重要意义,正如周祖城[15]提出企业社会责任应该分为底线责任和超越底线的责任,前者是首先必须做到的,但后者指明了进一步努力的方向。类似的,两维度划分使得个体不管处于何种道德水平,都有可以努力的目标;且更加明确了抑制型是底线,应避免道德许可效应[16],即认为自己做了一些利他之事,就可以有资格做一些不道德之事。因此,本研究界定的道德自我领导和开发的量表对指导员工道德实践和推进组织道德研究有重要意义。

参考文献:

[1] VANSANDT C, NECK C. Bridging ethics and self-leadership: overcoming ethical discrepancies between employee and organizational standards[J]. Journal of Business Ethics, 2003, 43(4): 363-387.

[2] RUEDY N E, SCHWEITZER M E. In the moment: The effect of mindfulness on ethical decision making[J]. Journal of Business Ethics, 2010, 95(1): 73-87.

[3] TENBRUNSEL A E, MESSICK D M. Ethical fading: The role of self-deception in unethical behavior[J]. Social Justice Research, 2004, 17(2): 223-236.

[4] STEINBAUER R, RENN R W, TAYLOR R R, et al. Ethical leadership and followers’ moral judgment: the role of followers’ perceived accountability and self-leadership[J]. Journal of Business Ethics, 2014, 120(3): 381-392.

[5] HOUGHTON J D, DAWLEY D, DILIELLO T C. The abbreviated self-leadership questionnaire (ASLQ): A more concise measure of self-leadership[J]. International Journal of Leadership Studies, 2012, 7(2): 216-232.

[6] HOUGHTON J D, NECK C P. The revised self-leadership questionnaire: Testing a hierarchical factor structure for self-leadership[J]. Journal of Managerial Psychology, 2002, 17(8): 672-691.

[7] DE GEORGE R T. Business Ethics[M]. 7th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2010: 86.

[8] BANDURA A. Social cognitive theory of moral thought and action[A]. In W. Kurtines, & J. Gewirtz (Eds.), Handbook of moral behavior and development[C]. Hillsdale, NJ: LEA, 1991: 45-103.

[9] BANDURA A. Reconstrual of “free will” from the agentic perspective of social cognitive theory[A]. In J. Baer, J. C. Kaufman, & R. F. Baumeister (Eds.), Are we free? Psychology and free will[C]. NY: Oxford University Press, 2008: 86-127.

[10] BAUMEISTER R, HEATHERTON T F, TICE D M. Losing control: How and why people fail at self-regulation[M]. San Diego, CA: Academic Press, 1994.

[11] BROWN M E, TREVINO L K, HARRISON D A. Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2005, 97(2): 117-134.

[12] HINKIN T R. A brief tutorial on the development of measures for use in survey questionnaires[J]. Organizational Research Methods, 1998, 1(1): 104-121.

[13] WILLIAMS L J, ANDERSON S E. Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors[J]. Journal of Management, 1991, 17(3): 601-617.

[14] ROBINSON S L, O'LEARY-KELLY A M. Monkey see, monkey do: The influence of work groups on the antisocial behavior of employees[J]. Academy of Management Journal, 1998, 41(6): 658-672.

[15] 周祖城. 走出企业社会责任定义的丛林[J]. 伦理学研究, 2011, 3(53): 52-58.

[16] MONIN B, MILLER D T. Moral credentials and the expression of prejudice[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 2001, 81(1): 33-43.