巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的策略分析

2024-09-20宋书超

摘 要:促进脱贫攻坚与乡村振兴实现有效衔接,是党中央为确保今后不出现大规模返贫、全面推进乡村振兴而采取的重要战略举措,不仅为巩固脱贫攻坚成果指出新方向,同时也为乡村振兴工作注入新内容。该文采用实地调研和文献研究相结合的方式,首先论述脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的理论基础和现实依据,以及对面临的主要困境,最后从提高由绝对贫困向相对贫困治理能力的转变;引导和推动乡村产业可持续发展;完善有效衔接的政策体系与规划机制;加快实现由“被动扶”向“主动兴”转变4个方面,提出巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的思路对策。

关键词:脱贫攻坚;乡村振兴;贫困治理;衔接困境;对策分析

中图分类号:F323 文献标志码:A 文章编号:2096-9902(2024)18-0168-05

Abstract: Promoting the effective connection between poverty alleviation and rural revitalization is an important strategic measure taken by the Party Central Committee to ensure that there will be no large-scale repoverty in the future and comprehensively promote rural revitalization. It not only points out new directions for consolidating the achievements of poverty alleviation, but also injects new content into rural revitalization work. This article adopts a combination of field research and literature research. Firstly, it discusses the theoretical and practical basis for the effective connection between poverty alleviation and rural revitalization, as well as the main challenges faced. Finally, it discusses four aspects, including: improving the governance capacity of transforming absolute poverty into relative poverty; guiding and promoting the sustainable development of rural industries, improving and effectively connecting policy systems and planning mechanisms; and accelerating the transformation from passive assistance into active development. Countermeasures have been proposed to consolidate and expand the achievements of poverty alleviation and effectively connect with rural revitalization.

Keywords: poverty alleviation; rural revitalization; poverty governance; dilemma of connection; countermeasure analysis

党的二十大报告指出,全面推进乡村振兴,加快建设农业强国,扎实推动乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴。为此,要深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实习近平总书记重要讲话重要指示精神,不断深化、巩固、拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。坚持问题导向、目标导向、效果导向,着力补齐农业农村发展短板弱项,全面推进乡村振兴,加快推进农业农村现代化,扎实推进共同富裕。

1 脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接的理论基础和现实依据

1.1 反贫困理论的启示和应用

反贫困理论是研究脱贫攻坚问题的基础,它提供了一种有效的理论框架和参照系统,引导人们深入理解乡村贫困的内在形成机制及脱贫攻坚的策略路径。在过去的几十年间,中国的脱贫攻坚政策在很大程度上借鉴了反贫困理论的核心精神,特别是其指出要从根本上解决贫困问题,首先需要从源头上控制和消除贫困的生成因素,以控制新陈代谢的贫困生成特性。

反贫困理论的应用表明,贫困成因并非单一,不仅涵盖了因素如自然条件、社会制度、家庭条件等指标,往往还涉及乡村就业、教育、医疗、社区服务等多维度问题。在我国,对贫困的诊断和解决,不仅需要看到“生成贫困”的症状,更要深入到生成贫困的社会生态和社会制度因素。

1.2 共同富裕理论的指导作用

共同富裕理论是现在阶段中国特色社会主义理论的重要组成部分,是继承和发展了马克思主义阶级分析法的现代化建设理论。共同富裕理论强调公平和社会正义,始终坚持以人为本,不断推动社会公平正义。在我国的脱贫攻坚实践中,共同富裕理论保证了脱贫攻坚和乡村振兴的合理、公正进行,有力地纠正了相对贫困的产生。

共同富裕理论的实践表明,我国乡村发展要走共同富裕的路子,着力在发展中消除两极分化,推动社会资源公平配置。必须要有一个更加明确的扶贫目标,即使贫困人口摆脱了绝对贫困,也不能因此就罔顾相对贫困问题的存在,应该从根本上解决贫困问题——贫困的生成机制。

1.3 全面落实“三农”工作政策的必要性

“三农”工作,是中国社会经济发展的重要基础和源泉。我国的“三农”问题是经济社会发展中长期存在的问题和关乎国计民生的大问题,全面推动“三农”工作的发展,有力保障了国家粮食安全,稳定了乡村经济发展,增强了社会和谐稳定,也是实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要基石。为全面解决“三农”问题,实施乡村振兴战略,必须结合国情,坚持问题导向,坚持底线思维,借鉴国外经验,进一步完善体制机制,扎实推进“三农”工作,复兴农村经济,保护农村生态环境,提升农村文化水平,发扬民主,保障农民权益,全面构建现代农村发展新格局。

1.4 脱贫攻坚的经验与现实依据

中国的脱贫奇迹是在关键政策、人民群众的努力以及科学的发展方向指引下实现的。在实际工作中,要有任务明确、目标清晰、政策到位及各级政府和广大群众密切协作的明确借鉴经验。通过运用精准扶贫、精准脱贫的基本方略,实行5个“一批”,对贫困发生的地区进行差异化的发展策略,从内生动力和实际操作2个维度出发,以人为本,大力发展产业,实行政策激励,注重科技引领,落实教育扶贫,坚持健康扶贫,此外,还进行了社会帮扶。

在实践中发现,要使脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,既需要制度创新,也要保持政策的稳定性,更需要引导和动员全社会的参与,唤起农民自己的发展活力和内生动力,既要坚决抓住存在的问题,又要看到已取得的成果,为实现乡村振兴提供强有力的支持。

2 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的主要困境

2.1 脱贫对象与乡村振兴对象的衔接问题

脱贫对象与乡村振兴对象衔接的问题,实际上涵盖了2个不同的层次:一是从个体的角度看,即脱贫个体与乡村振兴参与个体的衔接;二是从乡村社区的角度看,即脱贫群体与乡村振兴主体的衔接。

由于脱贫攻坚的实施主力仍是贫困个体和群体,他们在脱贫攻坚过程中的问题解决、能力提升等方面取得的经验和成果也是扶持乡村振兴过程中的珍贵资源。同时,乡村振兴的参与者,无论是个体还是社区,也需要从他们身上得到启发和模仿,实现乡村振兴的稳定推进。由此可见,这些层次上的衔接问题,其核心实质是个体和群体的脱贫攻坚经历如何转化为乡村振兴的动力。

从乡村社区的角度看,脱贫群体与乡村振兴主体之间的衔接问题,其实质是社区资源整合和调动问题。脱贫群体的集体行动和社区治理经验,以及他们对群众动员、村级组织能力建设等方面的理解和实践,都是乡村振兴过程中急需并值得借鉴的资源。因此,妥善解决这个衔接困境,能够为乡村振兴的实施提供强大和具有持续性的驱动力。

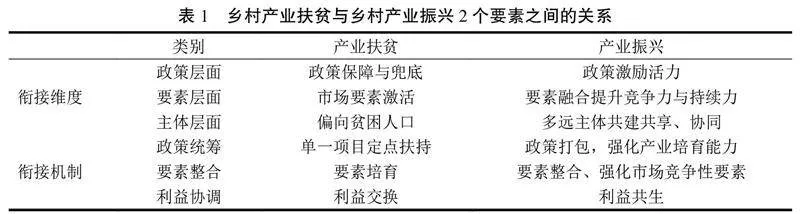

2.2 乡村产业扶贫与乡村产业振兴的衔接问题

乡村产业扶贫是脱贫攻坚工作的一项重要内容,其目标是通过发展适合乡村实际、易于就业、高于农田收益的产业,帮助贫困农户实现增收,从而达成脱贫目标。然而,乡村产业振兴关注的是产业的可持续性,重在利用乡村的资源优势,培养乡村的产业特色,形成合理且长效的产业结构,以实现乡村的长期振兴。因此,乡村产业扶贫与乡村产业振兴的衔接问题,其本质是如何将短期的、以脱贫为中心的产业发展策略,转变为长期的、以乡村振兴为目标的产业振兴策略。

2.3 脱贫攻坚与乡村振兴政策和规划的衔接问题

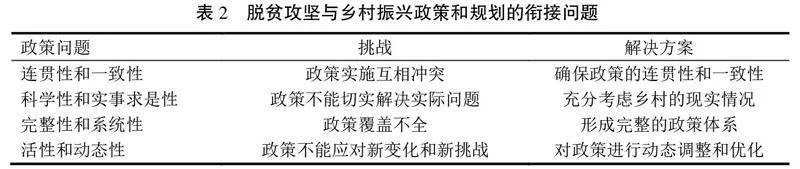

这个问题实际上涵盖多个方面。第一个方面是如何确保政策的连贯性和一致性,并确保政策的实施不会互相冲突。第二个方面是政策的科学性和实事求是性,是否充分考虑乡村的现实情况,是否能够切实落地并解决实际问题。第三个方面是政策的完整性和系统性,是否形成了完整的政策体系,能够覆盖乡村振兴的各个环节。最后,政策的灵活性和动态性是否得到了足够的重视,是否能够随时进行调整,以应对乡村发展的新变化和新挑战。

在这个问题上需要指出的是,实现政策的连贯性、科学性、完整性和灵活性是乡村振兴过程中不可或缺的环节,也是乡村振兴有效衔接的关键所在。这要求不仅在政策研究和设计阶段对政策进行深入思考,更需要在政策实施和考核阶段对政策进行动态调整和优化,以确保政策能够真正服务于乡村振兴的目标(表2)。

3 巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的对策分析

3.1 深化贫困治理能力的理念

脱贫攻坚的任务从根本上偏重于对绝对贫困的处理,但在全球化的背景下,相对贫困的存在无法被忽视,它们可能处于一个恶性循环之中,无法实现真正的脱贫,更无法讲述乡村振兴的篇章。所以亟需转变观念,强调治理相对贫困以适应新时代乡村发展需要。

之所以强调治理相对贫困,主要是基于以下几点理由:一是相对贫困的存在对社会和谐起到了潜在的破坏力;二是相对贫困可能引发社会阶层固化现象从而威胁社会稳定;三是相对贫困对发展中的乡村经济可能产生负面影响。

3.2 贫困治理能力的转变

3.2.1 科学制定不同地区的相对贫困标准线

具体而言,相对贫困标准线原则上应遵循2个原则:第一,它应当尽可能反映出该地区居民的实际需求的变化,以此来揭示出处于低收入阶级的人口的真实生活状况;第二,它应当尽可能与该地区的经济社会发展水平相适应,动态地与经济发展同步调整。

因此,选择合适的科学方法将会成为解决此问题的关键。建议首先收集并建立相应的数据库,并对此进行深入分析以获得合适的相对贫困标准线。具体的,所需的数据包括但不限于地区的基础设施、卫生状况、教育水平和经济发展水平等。同时,也需要引入如今有主流的相对贫困测度方法,如央行测度方法、OECD测度方法等,以期取得更具广度与深度的测度结果。

3.2.2 依据脱贫攻坚成功经验提升多维贫困治理能力

传统的扶贫作战基于判断致贫原因,然后在经济、生态、社会等方面对贫困群体实施综合施策。一旦根本致贫问题得以解决,或者贫困群体的生产生活条件达到脱贫标准,就认为高质量脱贫的目标已经实现。然而,针对相对贫困的多维贫困治理,需要处理的不再只是关注物质贫困的问题,而是需要关注一个人的生活质量、权利保障和发展机会等诸多方面。

对于收入贫困,可以引用脱贫攻坚成功经验,市场化的措施如兴办产业、发展旅游等更为直接、有效。对于非收入的贫困,如医疗贫困、教育贫困等,可能就需要政府的直接干预和政策支持。因此,多维贫困治理需要深化对贫困的理解,扩大对贫困定义的内容,改变扶贫政策的结构,以致使得政策能够更全面地满足贫困人口的多样化需求,进而达到真正消除贫困、促进社会公平的目标。

在此过程中,脱贫攻坚的经验展示了针对性策略的有效性。具体来讲,一个完整的多维贫困政策框架需要包括直接扶贫、生产生活扶贫和社会保障扶贫三方面,并且根据不同的贫困类型、贫困程度和发展阶段进行有效的组合实施,不仅推动乡村经济发展,也需要实现乡村社会进步。

3.2.3 探讨农村治理体系和治理能力的创新路径

首先,从理论视角出发,农村治理体系是理解农村振兴背后治理动力的关键所在,而合适有效的治理能力是其中不可或缺的要素。其次,治理能力的创新需要创新农村治理的思维方式,尤其是面对继续脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的压力,需要更开放、更前瞻的视野来思考农村治理的未来。

可以从3个方向来改进农村治理体系的创新路径。首先是通过适应社会主义市场经济体制,克服传统的地方保护主义,需要推动农村社会治理的责任再分配,使得权利和责任更加匹配。其次,需要加快推进农村治理能力现代化,提升农村治理效果。这其中包括农村治理模式的变革,即从传统的治理方式转变为公众参与、网络协商的社区治理,加强公众参与,提高治理效果。最后,需要创新农村治理路径,推进演进性治理。即通过微观层面的经验和实践积累,逐步找寻出符合中国农村实际的治理路径。

3.3 乡村产业的可持续发展

3.3.1 定位乡村特色优势产业

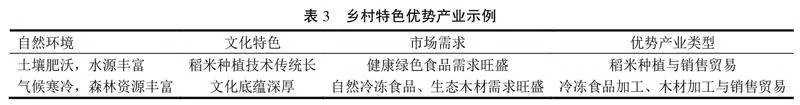

为提供定位依据,需要收集、解析多方面的信息,包括但不限于:一是对乡村自然环境的评估和分析,了解土壤、水源、气候等基础自然条件,评估可行产业类型;二是收集和整理历史、文化、民俗等信息,评估文化价值所能衍生的产业类型;三是研究市场动态,对现有市场需求、潜在市场需求进行研究(表3)。

表3较为直观地展示了特色优势产业定位的过程,通过对自然环境、文化特色、市场需求的全面考虑,最终确定了适合当地的优势产业。此种方法既能保护自然环境,又能满足市场需求,同时也能充分考虑到乡村的文化特色,并形成具有竞争力的产业。

对于特色优势产业的发展,需要使用“主导-辐射”战略,将主导产业的生态效益和经济效益最大化,同时推动相关产业的发展。主导产业的选择须结合乡村特色,找准定位,实现资源优势转化为产业优势,打造产业链,发展多元化经济。而辐射产业的发展,需要借助主导产业的发展,实现资源共享,优化产业布局。

3.3.2 乡村产业结构的优化升级

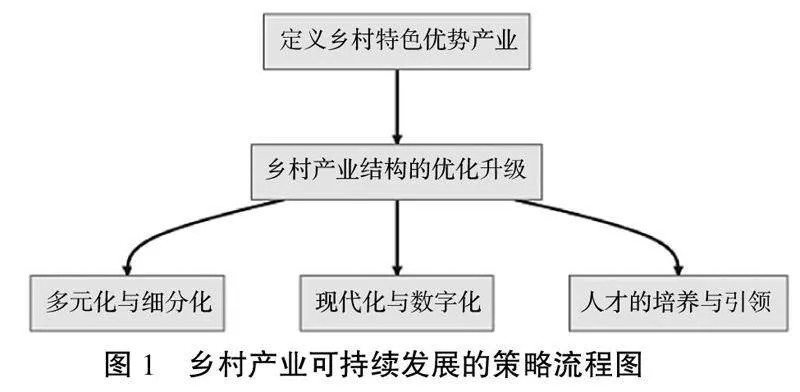

针对优化和升级乡村产业结构的问题,应当从3个基础维度进行深入阐述:一是乡村产业结构的多元化与细分化,二是乡村产业的现代化与数字化,三是乡村产业人才的培养与引领。

多元化与细分化的产业结构可以让乡村面临的市场风险被多个不同的产业承担,从而提高整体的经济抵御风险的能力。例如,一方面,可以发展具有特色优势的农产品种植,如有机稻米、禽蛋、肉类、蔬菜等;另一方面,也可以与此紧密相关的产品加工与销售,如稻米面粉、鸡蛋蛋黄酱、肉类腌制和蔬菜罐头等。

现代化与数字化则可以提高乡村产业的效率与质量,降低环境与自然资源的损耗,进一步提升乡村产业的市场竞争力。例如,传统的农产品种植可以与先进的生物科技、土壤管理科技、气象科技等结合,达到精准施肥、灌溉、防治病虫害等目的,从而提高农业的经济效益与可持续性。

人才是乡村产业发展的关键。在发展乡村产业时,培养乡村产业人才的重要环节不可忽视。乡村产业发展需要大量的高素质专业技术人才和管理人才,以驱动乡村产业的可持续发展和转型升级。例如,可以通过开设农业学校、技工学校等教育机构,培养乡村产业发展所需的专业技术人才和管理人才;也可以通过提供良好的工作环境和福利待遇,吸引优秀的外地人才来乡村工作,从而促进乡村产业的发展(图1)。

图1清晰地刻画出在策略的推进中,首先通过定义乡村特色优势产业找准方向,然后再通过提高和深化对g0pkJubmb1Md1bw7xmLMew==乡村产业结构的认识,使得其在变革中逐渐实现多元化与细分化,现代化与数字化,以及人才的培养和引领,最终推动乡村产业朝着可持续又具有特色的方向发展。

3.4 由“被动扶”向“主动兴”的转变

从“被动扶”转变为“主动兴”的目标是推动乡村振兴的必要条件。在过去的扶贫历史中,贫困群体始终处在被动的地位,坚持一揽子方案,期待上级的精准扶贫,期待资本的介入援助。但这种模式在实践中发现,有短暂的作用,但对持久脱贫助力有限,有时甚至会产生当地产业倒逼,农民习惯性依附等负面效果。因此,需要调整方向,让农民主动参与,激发内生动力,实现真正的乡村振兴。

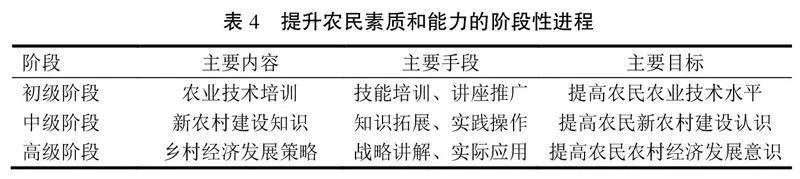

3.4.1 提升农民素质和能力

具体而言,可以通过各种方式提供相关知识信息,如农业技术培训、新农村建设知识宣讲、乡村经济发展策略讲座等。提升农民素质和能力不仅体现在学习上,也体现在乡村经济发展的实践中。应该鼓励农民参与到乡村振兴中来,通过实际操作获取乡村经济发展的经验和技能。这样一来,农民不仅可以从中提升自己的能力,也可以为乡村振兴做出实实在在的贡献(表4)。

3.4.2 构建有利于农民主动参与的环境

在法律方面,需要有适合乡村振兴的法律法规,以及相关的法律保障。在政策方面,需要有扶持农民自主创业的政策,以及相关的政策优惠。在制度方面,需要有公平、公正的制度环境,无论是在资源分配,还是在资金支持上,都能保证农民的权益。在环境方面,需要有和谐稳定的社会环境,让农民能够安心致力于乡村振兴。

立足于解决脱贫攻坚与乡村振兴衔接困难的现实问题,从治理相对贫困,推动乡村产业可持续发展,改革政策体系与规划机制,主动兴转变4个方面提出了一系列实践策略对策。期望此举有助于激发农村经济的活力,实现脱贫攻坚成果的巩固拓展,以及推动乡村振兴。脱贫攻坚成果的巩固和乡村振兴的有效衔接,是推动中国农村发展的重要任务,也是实现农民全面小康、推动社会主义新农村建设的重要任务。希望本文提出的对策能为实现这一目标提供有益的参考。

参考文献:

[1] 孙咏梅.马克思反贫困思想及其对中国减贫脱贫的启示[J].马克思主义研究,2020(7):87-95.

[2] 黄承伟.中国新时代脱贫攻坚的历史意义与世界贡献[J].南京农业大学学报(社会科学版),2020(4):2-10.

[3] 孙馨月,陈艳珍.论脱贫攻坚与乡村振兴的衔接逻辑[J].经济问题,2020(9):12-17.

[4] 汪三贵,郭建兵,胡骏.巩固拓展脱贫攻坚成果的若干思考[J].西北师大学报(社会科学版),2021,58(3):16-25.