现代汉语服饰词研究

2024-08-20刘星伽

【摘要】《现代汉语词典》中收录的服饰词在很大程度上反映着现代汉语服饰词汇的构成与概貌。本文以《现代汉语词典》为语料来源,着重讨论现代汉语服饰词的分类、音节特征、词汇构成以及词义特点。通过对《词典》中所有现代汉语服饰词的进行全面的计量考察,研究发现了目前《词典》中关于服饰词的收录以及释义等方面存在的一些问题,对于将来《词典》的修订与完善也具有一定的参考价值。

【关键词】现代汉语;服饰词;词义

【中图分类号】H315 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)32-0132-05

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.32.039

基金项目:湖南文理学院校级科研一般项目“现代汉语服饰词研究”(项目编号:E06022018)。

从古至今,服饰与人们的日常生活和社会发展息息相关,具有明显的时代性特征。语言中的服饰词汇记录了汉语服饰的概貌和发展变化,在目前汉服文化热潮的背景下,开展现代汉语服饰词的研究可以从服饰文化窥见当代社会的部分心理和思想变化。此外,从词典编撰的角度来看,通过对《现代汉语词典》中收录的服饰词进行相关研究,还能为《词典》中服饰词的收录和释义提供相应的参考和依据。

一、服饰词的研究概况

前辈学者们关于服饰词的研究,以古汉语服饰词为主。俞允海(1991)《古汉语中的服饰词》是较早关注服饰词的一篇文章,该文收录列举了古书中常见的将近50个服饰词,以训诂的方式进行个例分析和研究。进入21世纪以后,越来越多的语言词汇研究者把目光投向服饰词。颜秀萍(2001)《吐鲁番出土随葬衣物疏的物量词例释》、四川大学高佳(2007)《汉语服装量词的形成及演变研究》虽然是对服饰量词的研究,但同时也涉及大量服饰词。随后,刘洋(2005)《〈说文解字〉与上古服饰》以《说文》为基础研究上古汉语中的服饰词,该文将语言研究与文化研究相结合,从词汇学的角度探讨了《说文》中体现的上古服饰文化。

最值得一提的是叶娇(2009)《敦煌文献服饰词研究》,这篇论文对敦煌文献中的服饰词进行了详细地整理和研究。作者将敦煌文献中的服饰词界定为“直接服饰词”“穿着词”和“服色词”三类,在对敦煌文献中的服饰词进行名物考释的同时,探索了唐五代时期常用词的演变、名词复音化的演变轨迹以及服饰词所包含的丰富的文化意蕴。此外,还有对明代服饰词进行断代的词汇、训诂研究的如苏州大学孙素娟(2010)《明代服饰词语研究》、南昌大学刘冬红(2013)《明代服饰演变与训诂》等。研究上古时期汉语服饰词的还有关秀娇(2016)《上古汉语服饰词汇研究》,该文将服饰词分为服饰名物词、服色词和服饰材料词三类,首先是对服饰词汇的分类描写,其次是服饰词汇的演变和发展研究,最后是关于服饰词词义的引申和转喻分析。该文从词汇语义学的角度出发,借用义素分析法对上古汉语中的服饰词汇进行了详细的计量统计和分析研究。

近年来,关于服饰词的研究逐渐从古代转向现代,越来越多的关于服饰词的研究层出不穷,对服饰词的研究视角和研究方法也更加多样化。安徽大学张雅婧(2014)《与服饰有关的传承语素构词及其在对外汉语词汇教学中的应用》、苏州大学李永浩(2017)《对外汉语“服饰类”词语的考察及教学策略的研究》将现代汉语服饰词研究方向投向对外汉语教学,为汉语服饰词的教学提供了参考。河北大学张二影(2019)《〈现代汉语词典〉各版服饰类词语对比研究》及陈练军(2023)《认知定名学视角下汉语服饰类词汇构式的历时演变》都从历时层面对服饰类词汇进行对比研究。

纵观上述对服饰词的研究不难发现,关于古汉语中的服饰词的研究,学者们对服饰词研究的关注点大多集中在名物训诂、古汉语服饰词汇系统以及服饰词所承载的文化意义等方面。而对现代汉语服饰词的研究则大多集中在汉语教学和历时对比等方面,关于现代汉语服饰词的共时层面的研究较少。因此,本文对现代汉语服饰词的研究聚焦于共时描写,以《现代汉语词典》(第七版)为语料来源,《词典》作为现代汉语词汇材料的聚合体,所收录的主要是日常生活词汇,其容量之大覆盖面之广都使得它在现代汉语词汇研究上具有不可替代的作用和价值。关于服饰词范围的界定,在前辈学者们关于古代汉语中的服饰词的研究中,服饰词的界定大多包含“直接服饰词”“穿着词”“服色词”“服饰材料词”等多个方面。《词典》将“服饰”一词定义为“衣着和装饰”,所以本文根据《词典》的释义,将现代汉语服饰词的研究限定在“直接服饰词”范围内,具体包括衣着和装饰两大类。对现代汉语服饰词进行分类描写,关注其音节构成特点和构词法以及服饰词的词义特点等。

二、现代汉语服饰词的分类

服饰词汇在人们日常生活中占据着重要地位,也是基本词汇的重要组成部分。现代汉语服饰词从古代汉语服饰词发展而来,经过历时演变与发展,基本服饰词汇经历了兴替和发展,一般服饰词汇的内部构成非常多样化。在共时的平面上,可以根据来源将现代汉语服饰词分为古语词、方言词、外来词以及新造词等四大类。

(一)古语词

服饰词中的古语词包括单音节古语词69例(见下表1)。《词典》中收录的单音节服饰词都是古语词,其中“裙”“衫”“裳”等词,作为日常生活中极为常用的基本词汇,具备强大的构词能力,作为构词的基本词素普遍存在于现代汉语服饰词中。如,由“裙”作为中心语素构成的服饰词就有“百褶裙”“超短裙”“衬裙”“连衣裙”“裙服”“裙裤”“裙子”“套裙”“筒裙”“围裙”等10个;以“衫”为中心语素构成的服饰词则包括“长衫”“衬衫”“海魂衫”“汗衫”“开衫”“羊毛衫”“偏衫”“套衫”“套头衫”“衣衫”“罩衫”等11个。当然,这些由单音节服饰词中的古语词作为基本构词要素构成的新词,都属于新造服饰词的范围。服饰词中的古语词除了单音节之外,还有少量的双音节和多音节古语词,这些(双)多音节古语词,有一部分文言词所表示的事物和现象还存在于汉民族现实生活中,在语言使用中常有浓重的书面语色彩,如:“袈裟”“铠甲”“乌纱”“霞帔”“凤冠”“乌纱帽”“裹脚布”。而另外一些则随着历史时代的变化逐渐淡出人们的视野,一般交际情况下不会被使用,只有在叙述特定的历史事物或现象时才会被使用,属于古语词中的历史词范畴。如:“襜褕”“裲裆”“兜鍪”“蟒袍”“冕旒”“衮服”“衮冕”“袍泽”“裙钗”“玉搔头”“峨冠博带”。现代汉语服饰词中的古语词由古代汉语服饰词发展而来,因此在音节特点上以单音节为主体,双音节和多音节较少。

(二)方言词

《词典》所收录的服饰词中,有一部分属于方言词,包括“毛窝”和“趿拉儿”“小衣”等,但是《词典》对方言词的注释或多或少都存在一些问题。比如“毛窝”:《词典》直接标注:〈方〉名词,棉鞋。认为“毛窝”指的是棉鞋。而《汉语方言大词典》收录了两个与“毛窝”相关的词项,包括“毛窝子”和“毛窝鞋”,二者都属于江淮官话区,意思是指用茅草芦花编成的鞋。《汉语大词典》收录“毛窝”:“一种以蒲草编成,深帮圆头,内有毡毛、芦花或鸡毛的保暖鞋。冬天穿以保温,宜于雪地行走。”纵观其他词典释义,“毛窝”鞋的原材料并不是棉,而是芦花或蒲草之类的,因为其保暖作用棉鞋相似,所以《词典》将其释义误作为棉鞋。又如“小衣”,《词典》的释义是〈方〉名词,衬裤。然而参考《汉语大词典》以及《汉语方言大词典》对“小衣”的注释都有两个义项,在西南官话和湘方言及其下属方言片区中,成都、长沙等地指内短裤、短衬裤,而奉节、宁乡等地又指裤子、下装。明代的《金瓶梅》词话以及清代《红楼梦》中“小衣”无一例外都是指内短裤或者内衬裤 ①,由此来看,“小衣”指裤子或下装的含义应该是由于“小衣”做内短裤、内衬裤使用频率的增高导致词义的引申,又可以指裤子、下装。《词典》释义只有“衬裤”一个义项并不准确。

(三)外来词

服饰词中的外来词有6个,包括贝雷帽、比基尼、布拉吉、蕾丝、牛仔裤、开司米。其中,“布拉吉”是来自于俄语的直接音译形式,这种短袖连衣裙在我国20世纪50年代风靡一时。“开司米”是来自于英文的直接音译形式,是山羊绒的原产地克什米尔的音译。值得一提的是,直接音译词作为一种较为低级的外来词形式,在发展和使用的过程中容易被本民族词所取代。“布拉吉”就是如此,它被本民族词“连衣裙”取代,“开司米”也被汉语词“羊毛衫”取代,逐渐消失在日常生活中。从这个角度来看,“布拉吉”“开司米”也属于历史词的范畴。而“贝雷帽”“牛仔裤”等半音译半意译形式和“比基尼”“蕾丝”等音译兼意译形式,这两种翻译方式,特别是后者,要比直接音译的方式更能普遍接受,更能广泛传播,这也是后两组词在现代汉语服饰词汇中一直保存并使用的原因。

(四)新造词

服饰词中的新造词是相对于古语词而言的。在清末民初至新中国成立这段历史时期,受社会政治、经济、文化等各种因素的影响,语言也发生了巨大的变化。特别是这个历史阶段,外来事物的影响和冲击,在语言中产生了大量的新词。服饰词系统中存在的一些新词就是这个历史阶段最好的证明。如受外来词“比基尼”的影响而随之产生的“泳衣”“泳装”“三点式”等,以及裙装类的“百褶裙”“超短裙”也是这个历史阶段产生的新词。除此之外,受新事物的影响而产生的“中山装”“风纪扣”“航天服”“迷彩服”等新造服饰词,在一定程度上也能反映出这段时期我们国家政治军事科技等方面的高速发展。

总的来说,从来源上看,现代汉语服饰词的构成十分复杂,大部分现代汉语服饰词由古代汉语服饰词发展演变而来,因此,从数量上来看,服饰词中的古语词要占据大多数。此外,外来词、方言词、新造词在一般服饰词的构成过程中的作用也不容小觑。

三、现代汉语服饰词的音节特点和构词法

为了更加深入地了解现代汉语服饰词系统,本文以全面的数据统计为基础,对现代汉语服饰词的音节和构词进行了详细的计量统计,利用数据呈现现代汉语服饰词体系的内部特征。

(一)现代汉语服饰词的音节特点

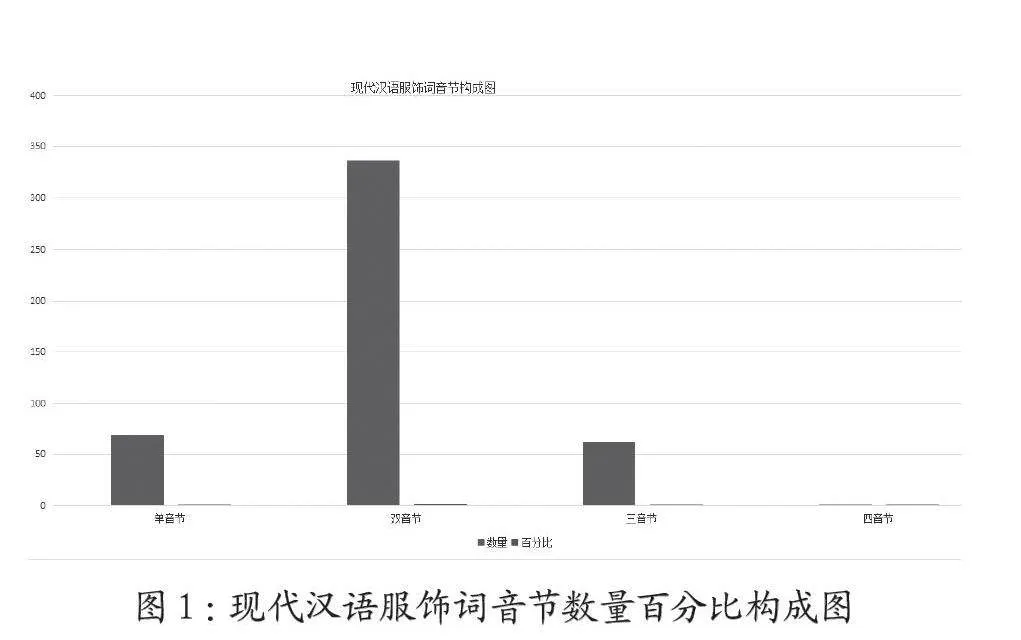

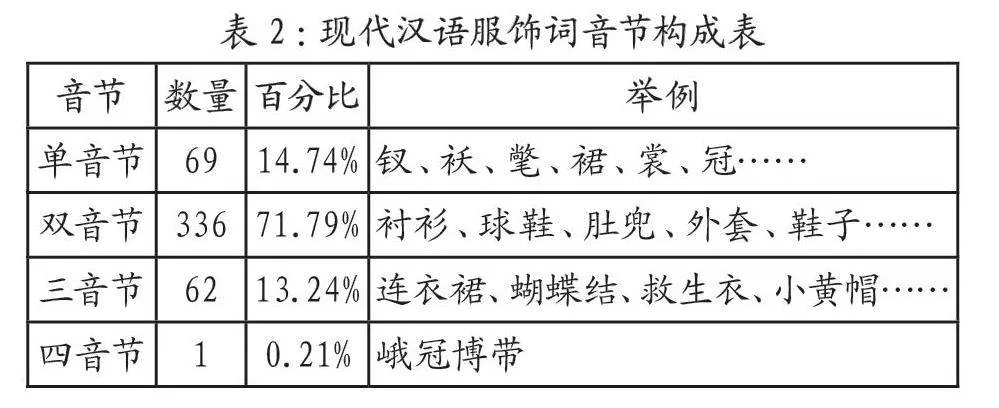

从音节上来观察,现代汉语服饰词同时具备单音节、双音节及多音节,其各部分数量与构成比例具体详见下表2、图1。

据统计,《词典》共收录了服饰词468例。其中双音节词336例,占服饰词总数的71.8%以上,在现代汉语服饰词中占据了绝对优势。这与现代汉语以双音节词为主体的趋势相一致。单音节词和三音节词数量和占比相当。四音节词只有1个,占比例不到1%。服饰词中所有的单音节词都是继承了古代汉语服饰词而来的,其中一些单音节词如“裙”“衫”“袄”属于服饰词系统的基础核心语素,现代汉语服饰词系统中的大部分双音节词,都是由这些单音节的基础核心语素构词得来的,因此,双音节服饰词在数量上远远高于单音节和多音节服饰词。

(二)现代汉语服饰词的构词法

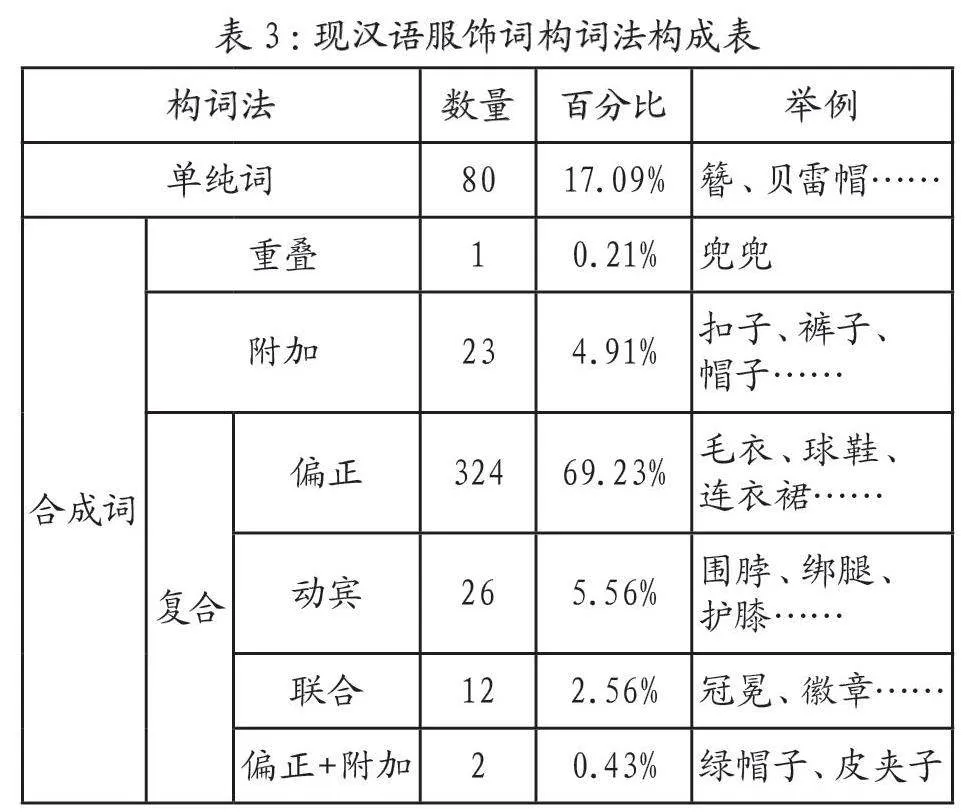

服饰词的内部结构关系非常多样化,各种构词手法在服饰词的产生过程中都有非常重要的作用。具体详见下表3、图2。

具体来看,单纯词包括单音节单纯词和由方言词、连绵词、外来词构成的(双)多音节单纯词共80例,单纯词占所有服饰词的比例是17.09%。而合成词所占的比例是82.91%,是单纯词的4倍多。在所有合成词中,服饰词的构词法以复合法偏正式为主,偏正结构如“毛衣”“球鞋”等有324例,占比接近70%。究其原因,在于服饰词在构词过程中,偏爱以基础核心语素为主构词,大部分双音节词都是由修饰语素加基础核心语素共同构成偏正式合成词,“秋衣”“雨衣”“泳衣”“围裙”“套裙”“连衣裙”等都是如此。当然,除了偏正式之外,服饰词还常用动宾式构词法,利用服饰的基础使用特征或功能性语素+身体部位构成合成词,“围脖”“绑腿”“护膝”等就是如此。联合法构成的服饰词如“冠冕”“徽章”等也有少量。甚至还有偏正和附加相结合的方式构成的服饰词,如“绿帽子”“皮夹子”。服饰词的合成式构词法中,除了复合法之外,还有比较特殊的重叠和附加法。其中,重叠式合成词只有1例,“兜兜”一般认为是方言词,具有方言中特殊的重叠式构词特征。而由附加法构成的服饰词则基本上都是由基本核心语素加后缀“子”构成附加式合成词。整体来看,偏正式合成词是服饰词构词法的主体,同时也是新造服饰词产生的重要构词法。

四、现代汉语服饰词的词义特点

在我们统计的468个现代汉语服饰词中,大多是单义专有名词,两个义项的服饰词不超过20个,一个服饰词最多只有两个义项。双义项服饰词基本上都是通过转喻的方式进行词义引申而产生与本义相关的新义。最常见的转喻就是用一种服饰代指穿戴该服饰的特定人群。这种转喻又可以分为两种:一种是转喻之后,本义和引申义都还在同时使用。比如,“红领巾”,既可以指本义红色的领巾,代表红旗的一角,是少年先锋队的标志;又可以直接指少年先锋队;“便衣”既可以指与军警制服有区别的平常人的服装,又可以指身着便衣执行任务的军人、警察等;“红帽子”“小黄帽”等既可以指红色或黄色的帽子,又指在特定场所戴着红帽子或者小黄帽的工作人员。另外一种是转喻之后,引申义普遍使用,而本义不再使用。这种词已经不属于服饰词的范围之内了,比如“蓝领”“白领”“裙钗”,它们都只有一个义项,此外,“蓝领”“白领”还并不简单的指穿戴该类服饰的人,二者在不同的社会文化环境中包含了各种丰富的内涵。

整个现代汉语服饰系统是一个义位和类属关系十分明确的词汇系统。以服饰词中的“上衣”为例,“上衣”作为“衣服”的下义词,同时也是“袄(有里子的上衣)”“背心(不带袖子和领子的上衣)”“衬衫(穿在里面的西式单上衣)”“外套(罩在外面的西式短上衣)”“毛衣(用毛线织成的上衣)”等词的上义词。此外,“袄”的下义词又有“夹袄”“棉袄”“皮袄”等等。总的来看,整个服饰词系统的词义关系都是井然有序、类属分明的。

综上所述,现代汉语服饰词由基本服饰词和一般服饰词的构成,其中,一般服饰词的成分比较繁杂,包括古汉语留存的一部分古语词,现代汉语方言中的一些方言词,以及近一百年来产生的外来词、新造词等等。从音节上来看,现代汉语服饰词以双音节词为主,单音节词和多音节词占极少数。从构词形态上来看,偏正构词法是服饰词构造的主要手段。此外,绝大多数的服饰词都是单义的专有名词,极少数服饰词通过转喻的方式产生了新的含义,而且新含义一般都是指穿着该种服饰的独特群体。服饰词汇系统中的每一个单位都处在上下义位非常明确的位置上,这也是服饰词汇作为现代汉语词汇系统一小部分类属词的典型特征。

此外,通过对《词典》中所有服饰词的全面考察,我们也发现了《词典》中关于服饰词的收录以及释义等方面还存在一些问题。

比如《词典》中未收录的常用的服饰词。“棉衣”,棉衣一词,清代就已经产生。王宝红、俞理明《清代笔记小说俗语词研究》中提到“棉衣”一词,所给的解释是“絮了棉花的衣服”。棉衣是冬天御寒的衣物,虽然现代社会羽绒服、风衣、皮袄等较为常见,但是棉衣一词的使用范围广泛,常用程度高,应该被收录。“阔腿裤”,阔腿裤是近两年来产生并迅速流行的一种裤脚宽阔的裤子,它的特点是从大腿至裤脚上下一样的宽度,多为女士服装。除此之外,受外来服饰影响而产生的如“T恤衫”“POLO衫”等也越来越多地出现在大众日常生活之中,这些都是《词典》在未来修订和编撰过程中应该考量的新词。

《词典》中关于服饰词的释义也存在较多漏洞,如前面方言词中所举的“毛窝”是释义存在明显错误的,“小衣”是释义存在缺失和漏洞,再以“包头”为例,《词典》对“包头”一词的解释为“裹在头上的装束用品(多用于少数民族)”,但其实在大多数方言区包括西南官话、江淮官话区等等,“包头”还指女人戴的孝帽子、孝巾、孝箍等。“马甲”,《词典》解释为“〈方〉背心”,“马甲”在大部分方言区的确是背心的意思,然而近年来,由于网络的高速发展,“马甲”在网络中也发展出新的含义,指一个现实人在同一论坛注册多于2个(含2个)ID并同时使用时,常用的或知名度较高的那个ID一般称为主ID,其他ID称为马甲ID,简称马甲。也就是身份的隐藏和伪装。“马甲”作为网络流行语,借助媒体报刊等方式逐渐全民化。当然,新服饰词或服饰词的新义的产生与命名以及广泛传播最后收录进词典中必然要经历一个漫长的过程。

注释:

①周汛、高春明编著:《中国衣冠服饰大辞典》,上海辞书出版社1996年版。该辞典收录“小衣”一词,认为“小衣”是“贴身内衣。包括衽腰、抹胸等”。这种解释将“小衣”限制在女性衣物范围,而查阅《金瓶梅》词话以及《红楼梦》等明清白话小说会发现,“小衣”不仅为女性使用,男性也同样穿着“小衣”,所以这种释义不够全面。

参考文献:

[1]中国社会科学院语言研究所词典编辑室编.现代汉语词典(第7版)[Z].北京:商务印书馆,2016.

[2]俞允海.古汉语中的服饰词[J].湖州师专学报,1991, (02):67-72.

[3]颜秀萍.吐鲁番出土随葬衣物疏的物量词例释[J].中国语文,2001,(02):188.

[4]高佳.汉语服装量词的形成及演变研究[D].四川大学,2008.

[5]刘洋.《说文解字》与上古服饰[D].郑州大学,2005.

[6]叶娇.敦煌文献服饰词研究[D].浙江大学,2012.

[7]孙素娟.明代服饰词语研究[D].苏州大学,2011.

[8]刘冬红.明代服饰演变与训诂[D].南昌大学,2014.

[9]关秀娇.上古汉语服饰词汇研究[D].东北师范大学, 2017.

[10]张雅婧.与服饰有关的传承语素构词及其在对外汉语词汇教学中的应用[D].安徽大学,2014.

[11]李永浩.对外汉语“服饰类”词语的考察及教学策略的研究[D].苏州大学,2017.

[12]张二影.《现代汉语词典》各版服饰类词语对比研究[D].河北大学,2019.

[13]陈练军.认知定名学视角下汉语服饰类词汇构式的历时演变[J].古汉语研究,2023,(03):74-89+127-128.

[14]周汛,高春明编著.中国衣冠服饰大辞典[Z].上海:上海辞书出版社,1996.

[15]曹炜.现代汉语词汇研究[M].广州:暨南大学出版社,2010.

[16]王宝红,俞理明.清代笔记小说俗语词研究[M].成都:巴蜀书社,2012.

作者简介:

刘星伽,女,湖南常德人,硕士,助教,主要从事词汇学、语法学研究。