张江舟绘画语言下的现代生活世界

2024-08-20王欣瑶

【摘要】张江舟绘画描述了一种社会性状态,力图呈现出现代生活世界的内在矛盾,此矛盾的本质为现代性二分问题,其分裂表现为人与人、人与自然、个人与社会、物质与精神、私人生活与公共生活等涉关生命终极意义思考的一系列分裂,这种分裂使主体的自由无限扩张,同时也丧失了它本应有的限制。丧失了世界本身给予的限制的主体,其自由形成了两个极端:一是使自身价值成为最高价值,使他人服从于我;二是自我放弃,将自己隐退到自我孤立的领域之中。

【关键词】现代性;主体;二分;虚无;自我解构

【中图分类号】J222 【文献标识码】A 【文章编号】2096-8264(2024)32-0088-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.32.026

自启蒙以来,人与自然的关系发生了巨大的转变,在这样的现代性进程过程中,人们的目光从超验世界转向了现实事务,从以往对整体性的关注,转向了对自身内心的关注。

从表面上看,现代性给人们带来了前所未有的物质财富,为人们的日常生活提供了极大的便利。相对于古代,人的自由意志达到了空前的发挥,人们可以更好地去选择自己想要的人生。然而与此同时也造成了一个基本问题,那就是人与世界本身的分裂。这种分裂充斥在具体生活中的每一个角落。这是人们无法回避、并参与其中的现实状态。

在张江舟的绘画中,作者敏锐地把握到了这些问题,并将目光投到了现代文明条件下人的生存境遇、精神状态中,并通过艺术的方式对其进行了深入的探讨。他将自己对历史、时代、人类命运的深刻理解与感悟融入了他的绘画作品之中,在线条与笔墨的交融中,强调了一种对自我心灵的发掘与追问,表达了他对当今所处时代的理性思辨,以及对当代都市的社会题材、人文问题的文化立场和价值判断,呼唤人类观照性灵、回归内心的文化态度。

张江舟说,“从绘画的角度来讲,这多么多年来,我始终希望它和人们的生存状态、情感经历能够贴近一些,希望绘画能够在人们的社会道德品质建设上有所作为,希望创作的是一种有力量的绘画,不只是人们茶余饭后消遣的东西或者是为了赏心悦目。”[1]时至今日,中国画不应再是传统文人笔下的悦性之物,聊以自娱。而应直面现实,追问人生,考量价值,转而对现世社会问题和当代人的精神境遇关注。张江舟正是成功地捕捉到了现代生活的复杂性和多样性,在他的绘画语言下的现代生活世界里,将现代人的情感、思考和生存状态表达得淋漓尽致,不仅展示了现代人在快节奏、高压力的生活状态下的挣扎与追求,也揭示了现代社会中人与人之间的相互依存和关系。

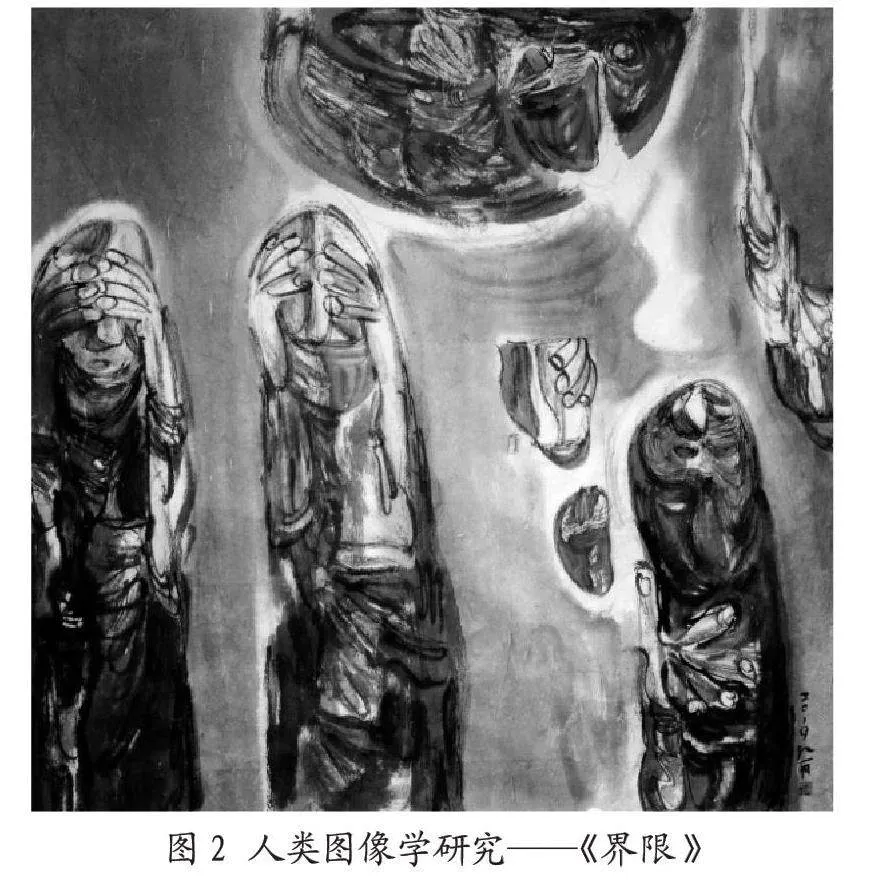

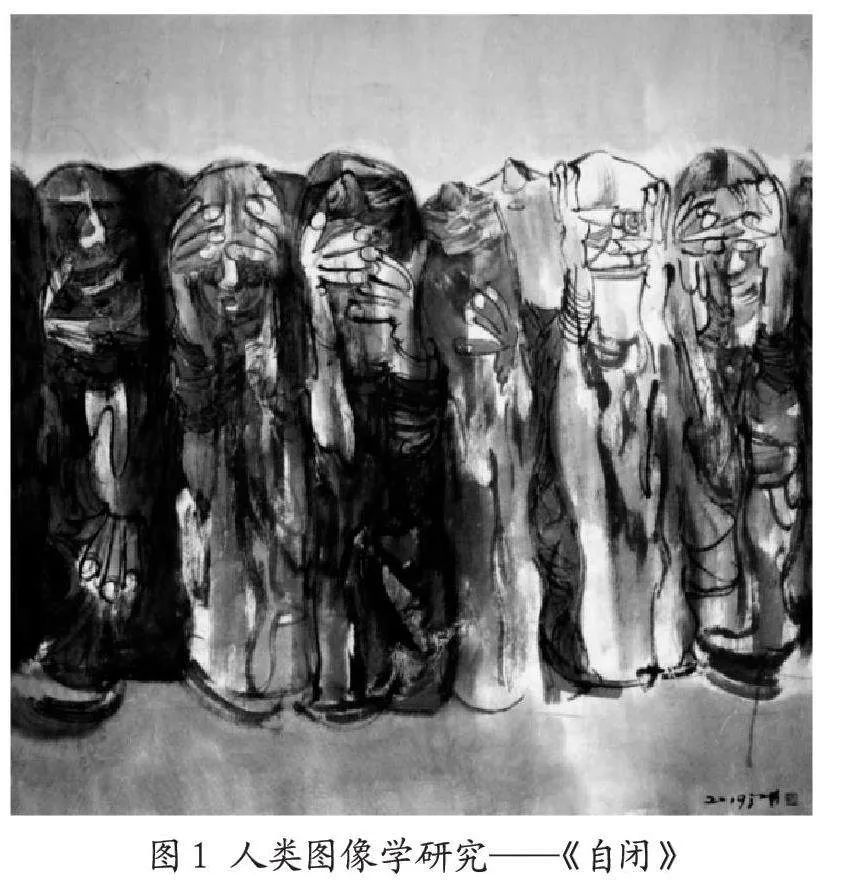

在张江舟的“人类图像学研究”系列艺术作品《自闭》和《界限》这两幅画中,作者并没有描绘一个具体事件,而是企图去表达一种社会性状态。在第一幅作品中,体态瘦弱的人们一字排开地站立在画面的中部,形成一堵密不透风的人墙。所有人都用自己的双手蒙住双眼,呈现出一种稳定如石块一样的自闭状态。而第二幅作品中的人物则大多处于一种漂浮的状态,相较于第一幅敦实的身体,这一幅的身体则没有任何外力的强制,是完全自由和放松的。但对人物造型的处理和第一幅一样,也使之呈现出瘦弱的肉体,人们双手蒙住双眼,其内心表现为一种惬意却毫无生机的特点。人物造型在作者如此的处理下,使得这样的漂浮蒙上了一层失重的阴影,人物好像只是在半空中悬挂着,不知走向何处。显然,在两幅画面所描绘的这样的一种处境中,内心的空虚使得人物的形体丧失其饱满。人们无法确定,这样的瘦弱是否是一种疾病状态,但整体而言,很难说他们很健康。这使得人们不得不思考两种不同方式的表达下意义为何?

显然,在作者所描绘的社会性状态中,社会生活与精神世界内外两个方面都存在着很大的问题。在笛卡尔的著名命题“我思故我在”中,开创性的说明了现代性的本质,“我”即为主体(我思),我成为了一切的出发点。“我就小心地考察我究竟是什么,发现我可以设想我没有身体,可以设想没有我所在的世界,也没有我所在的地点,但是我不能就此设想我不存在,相反地,正是从我想到怀疑一切其他事物的真实性这一点,可以非常明白、非常确定地推出:我是存在的;而另一方面,如果我一旦停止思想,则纵然我所想象的其余事物都真实地存在,我也没有任何理由相信我存在。”[2]这样的出发点同时也默认了把世界本身作为我思的对象。作为与主体相对的客体设定了,这种设定也形成了我与世界的外在关系,世界的合理性变成了理性的合理性,最终导致了人们认识的不是世界本身,而是人对世界的主观建构。真正的本质(或世界本身)在主体之外,世界本身变成了一种彼岸世界。如此一来,相对于过去在万物一体的世界中,秩序对人本身的限制而言,主体的作用被无限放大,人类走向了解放自身的第一步,主体的自由性也在随后的历史进程中寻求其该有的位置。然而,这样的历史进程也使得人们无法在如此的世界中找到自身与世界相统一的内在理由。于是,现代世界产生了诸多二元分裂,这种分裂表现为人与自然,个人与社会、物质与精神、私人生活与公共生活等一系列的分裂。

面对主体的扩张,古典世界对这样的自由进行了一定程度的限制。康德提出“一切行动所依从的准则必定是以自身成为普遍规律为目标的准则。”[3]人的自由就是遵守他自己(理性)制定的规则,其规则应具有普遍性,然而这种限制无法有效的解决其主客分离(理性的主体与世界)的本质矛盾,因为这样的规则只是人的自我建立,而非世界本身的规则。当世界本身和“我”丧失了某种内在联系,那秩序也变成了某种个人内心的东西,这种桥归桥路归路的生活状态,使得主体对于秩序的态度只能依赖于主体自身的信仰。当主体丧失了世界本身的限制,主体的自由也丧失了它本应有的限制。最后的结果只会导致,无论是行为的起点还是终点,其价值都在自身之中,只是以主观意识为标准。而结果往往会造成两个极端,一是使自身价值成为最高价值,使他人服从于“我”;又或是自我放弃,将自己隐退到自我孤立的领域之中。

然而,当主体价值的表现方式呈现为自我放弃时,它只是会对于主体自身形成伤害,造成社会的冷漠,却并不会引发冲突。而当主体的价值力求成为最高价值时,冲突会变得无法避免。但此刻的主体毕竟是一种反思的主体,价值之争还停留在反思之争,当反思的主体审视着自身往更深的地方行进时,那非理性(欲望)的主体最终会呈现在我们面前。当人们发现,人毕竟是被自然的欲望所主宰的这一事实时,以往那种反思的主体在实际的生活中会显得苍白无力,自我所建立起来的价值也会随之怦然倒塌,这种倒塌使得人们丧失了他们最后的救命稻草,同时,也丧失了人与人关系的救命稻草。鉴于如此的内心状态,人们与其说主体在实现自己,不如说,主体在实现欲望。于是乎,那种生活态度也就成了某种可以被接受的现实,而这种现实在主体的“深入反思”下,获得了某种正当性。于是,理性彻底的沦为欲望的奴隶,在如此的正当性中,除了法律,再也没有可限制其不断扩张的外部世界和内心秩序。在这种无限制的欲望扩张中,人精神上的虚假、沉沦、放纵、无助、自闭、自恋以及由此引起的绝望,使得人物的肉体也随之丧失其光彩,处于一种失重的状态中。在人与人的相互扩张中,形成不断的碰撞关系,实则却是欲望之间的碰撞关系,从而引发了一切人和人的战争。

在张江舟的作品《界限》和《自闭》中,人物的精神状态便是处于这种隐退在自我的处境中。画面中的人物各自占据其自己的领域,并排而立,互不干扰。他们做着相同的动作,在没有压迫的前提下主动遮住了自己的眼睛,各自沉醉于自己的内心世界,将自己孤立于自身的精神状态之中。他们相互之间没有任何交流,也丧失了交流的欲望和能力。如同石块一样的身体也暗示了这样的状态似乎已经完全无法撼动。画面整体的阴郁气氛使得现代性二分的问题暴露无遗。

张江舟为自己的水墨人物创作寻找到了方向。他将表现画面人物的现实存在转为表现人物命运的精神存在,在刻画人物精神存在的同时,又思考了如何将笔墨的价值得以发挥,使人物的灵魂和躯壳跟笔墨语言交融为一体。他画面中的人物大都处于一种失重、升腾、漂浮、旋转、交织的强烈状态。在人物造型的处理上,他运用了拉长和变形的手法,将对物体“形”的限定从自然客体中解放出来,从而最大限度地从“意”的层面去完成自己主体性情的表达。这种形象的拉长和变形,又使得笔墨关系从写实的束缚中进一步解放出来,直接与他的主观意识发生关联,成为精神的载体。

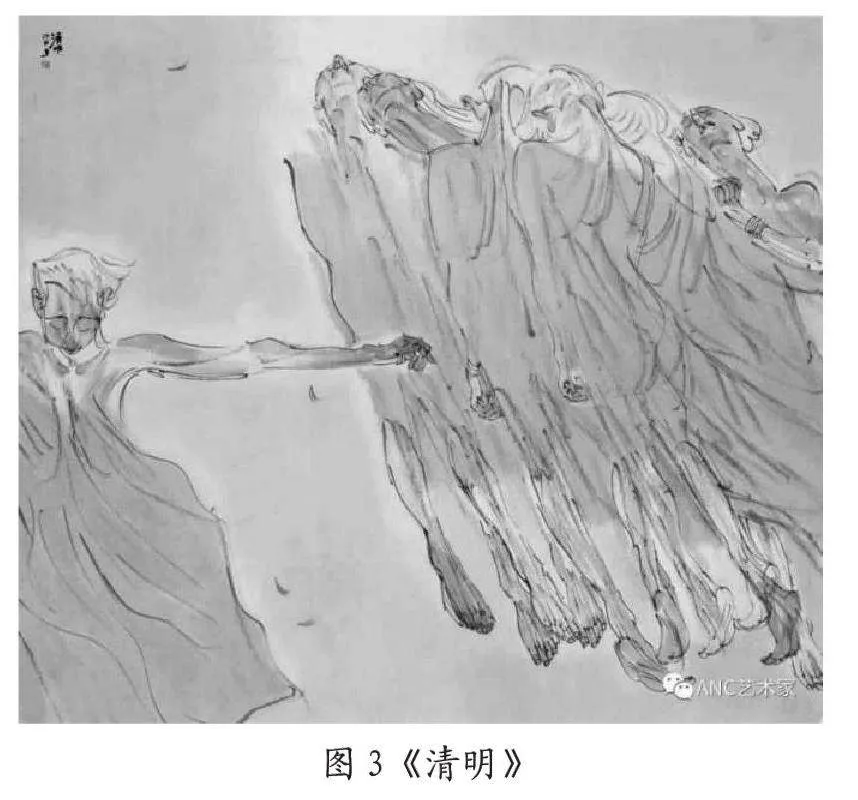

以张江舟的《陨石》《清明》《记忆之霾》这三件作品为例,作者分别从不同角度对目前现代性中,主体所呈现的生存状态进行了反思与考问。

在作品《陨石》中,男人跟女人的联结处被某种神秘造型的、如同一个顽石一样的石像所阻隔。画中的顽石造型被画家处理的异常扭曲,并且伴随着某种恐怖意味的色彩。这种对造型的处理手法意味着一种欲望扩张到一定程度的绝症。而人与人的关系在这样的绝症中相交,在这样的相交中男人和女人之间没有相互的凝望,有的只是各自感受着自身的沉沦,各自处在各自的精神世界里。由于两人再无精神的相交,使得彼此相互紧握的双手显得那么的苍白无力。欲望的顽石在漂浮的人物间所形成的对比下,显得那样的夯实与稳定。而男女两人只能在挥之不去的阴霾中各自前行。顽石以这种恐怖的方式呈现,也表达出作者对人与人之间关系的某种紧张感。

作品《清明》在人物的塑造上,作者去掉了人的社会属性,不作性格、表情、年龄、气质的个性化、生活化刻画,去掉服装的职业特征,更不做场景道具的描绘,意图以此还原人的自然属性,使画中人物作为“人”的概念进入叙事逻辑,完成作者的表达诉求。在笔墨语言上,作者用一种流动性的线使笔的运行更多地显示出一种无意识,强调中国画线的书写性。在色彩的使用上,灰色调之下,作者通过一大片三绿的颜色来表示人物的衣服,色与墨的皴擦晕染将作者内在的情感与画面尽地交融。在构图上,画面中右边的一组女性彼此间相互依偎,向左上方升腾,左下角的一个人独自无力地飘浮在这个抽象的空间之中,整个人物组合中人们的精神状态同样呈现出一种失重的状态,形成了一个超现实的意境。但左下角的人物相比起右边那一人物组合而言,似乎有所不同,她似乎并未处在失重的状态中,然而作者并没有完全在画面中表达出来,而是通过某种方式使其给我们留下了某种想象,似升腾、似失重。然而,当看到他所穿的衣服与组合并无不同时,这种希望似乎又留下了不少灰色的阴影,也许这种失重在不远的将来已是势不可挡的向着虚无的方向去了。这种抽象方式明确表现出了他们主体特征底下驱动的一致性——即欲望。这种方式的批判,说明了自由虽然造成了人与人之间的不同个性,而如此多的不同下的基点也无非是一样的。

在作品《记忆之霾》中,可以看到作者对光影的巧妙运用。众多人物一字排开组成了一个平面化的墨色区,在人物组合的上下留白或淡墨晕染,使之形成了一个具有几何构成感的光影。这种构成感,使人物组合呈现为墙体化的纪念碑特征。这种光影的处理不仅增强了画面的空间感和立体感,也让观者在欣赏作品时能够感受到作者的情感和情绪,进而引起共鸣。作者通过灰色调的明暗对比和渲染,营造出一种绝望的氛围和情绪,整体灰色的背景使整个空间笼罩了一种暗黑的未知,人如同被悬挂起来一样。在人物造型的处理上,作者并没有用写生的手法来体现,而是用意向的手法来对人物情感进行深入的描绘。他通过对人物表情、姿态和服饰的细致刻画,成功地传达了现代人在不同情境下的情感体验。这幅画面的失重与前两幅的失重有所不同。在前两幅作品中,主体的失重还在某种物欲的释放层面。而到了这一幅,与其说释放,不如说是某种吞噬。在这样的悬挂中,人们看不到任何锁链的痕迹。造成如此的悬挂,是主体的自由,是自己将自己发展出来的结果,欲望通过自由的主体将自己实现了出来,主体的自由已然被欲望彻底地绑架,主体亲手通过自由杀死了自由。至此,主体解构了自己,也解构了自由。

张江舟的绘画作品以独特的视角和细腻的笔触,描绘了现代性生活世界,从对人物造型的关切上升到对人物内心精神的关切,通过描绘人在精神层面上的追求和挣扎,人物内心的矛盾、情感的纠葛以及精神的寄托等细节,展现了现代人在面对生活压力和精神困境时的坚韧与脆弱。这种对人物内心世界的深入挖掘,让人感受到张江舟对人性复杂性的深刻理解和关怀。通过他的作品,人们可以更加深入地理解和认识世界,也可以从中汲取力量和启示,为人们的生活和创作带来新的灵感和方向。

参考文献:

[1]陈耀杰.现场|张江舟:痛苦与狂欢是艺术存在的最大理由[DB/OL].https://news.artron.net/20210801/n1099188. html,2021-08-01.

[2]北京大学哲学系外国哲学史教研室编译.16-18世纪西欧各国哲学[M].北京:商务印书馆,1975:148.

[3](德)康德.道德形而上学原理[M].上海:上海人民出版社,1986:101.