不被定义的人生

2024-08-02邢伟萍

人生是旷野,是风吹麦浪时的温柔,是青山如黛草如烟的秀美,是生机勃勃,是神秘莫测……在旷野中独行,踏着自由的风,迎着璀璨的光。青春时,走过迷茫与敏感,你是不被定义的色彩;成长中,走出“标准”的框架,你在追寻真正的自我;年老时,走过曾经的蹉跎,你拥住了心中的月亮……

不被定义的青春

主角也好,配角也罢,只要用力挥洒、尽情舞动青春的画笔,经年回首,每次成长都是人生中浓墨重彩的一笔。

青春何人不主角

郑 雨

“我好像从来都是青春里的边缘人。”

台上,担任主持人的女生哽咽着说出了这样的一句话。

高中语文课本中,诗词占了很大篇幅,这些诗词或古或今,或中或外,无不充溢着青春的芬芳。于是,作为语文老师的我联合班主任,共同为六班的同学们策划了这个名为“青春诗会”的主题班会。同学们以“奶茶”代酒,填词写诗,抒发着自己对青春的独特思索与感悟,因此就有了文章开头的那一幕。

这位女生随即补充了很多自己不是主角的“证据”:长得不够漂亮、成绩永远停滞不前、父母老是赞扬别人家的孩子……她朗诵道:“走上街头/有人唏嘘青春不再/有人期望青春到来/而我/正值青春/却满心迷茫……”担任实习老师以来,我对她的印象大概是圆圆的小脸上总带着腼腆但热情的笑,像一个暖烘烘的小太阳。她写得一手好字,且才情出众,每每交上来的作文都让人眼前一亮—文字中便透露着内秀和敏感。

坐在台下,我的心在她说出这句话的时候泛起了一丝涟漪。我相信青春期里这样的孩子不在少数,外貌、成绩、人际关系……外界的任何一个眼神都足以在他们的内心掀起狂风骤雨,将他们的心灵世界淋得一片狼藉。整个教室也在这个时候陷入了共情的沉默—这晚,班会上所展出的38首诗词中,这位女生的“青春的哀伤”并不是独唱,迷茫、愤怒、觉醒、呐喊是学生们的主题曲,“青春的昂扬”反而成了协奏曲。

这群半大的孩子是矛盾的,他们一方面故作成熟,拼命证明自己的肩膀已和成人别无二致;一方面又难掩稚气,故作严肃的面孔总是露出马脚。三个月的课堂观察下来,我发现青春期敏锐的心思使他们能很容易觉察到生活和生命中的一些现象,时不时冒出一些令人惊喜的话语和想法,但在大部分时刻,他们还是会在繁重的学业之余找点儿“小乐子”,展示出青春童真的一面。

比如,做眼保健操的时候,阳光透过扬起的蓝色窗帘倾洒进来,突然,我余光瞥到左边某位学生的桌上有东西在动,仔细一瞧,乐了—一只憨态可掬的招财猫模型正伴着“一二三四”的节奏摇摆着,红白配色在清一色的蓝白校服中间显得那么突出,着实让人移不开眼。

又如,一楼大厅不知何时摆放了一架钢琴,又不知是谁最早坐下弹了几个音符,丝滑的音乐从黑白琴盒中泻出,飘向午睡的教室。先是多了几个围观赏乐的学生,后来又来了一位拿着小提琴伴奏的学生,接着又加入了四五个唱歌的学生。不到十分钟,大厅俨然上演了一出毫无计划的“快闪”活动,快乐蔓延了整个校园,延续到了下午的课堂上,连平时枯燥乏味的数学公式也变得可爱起来!

再如,一个和煦的初秋午后,我刚走近教学楼就被一群叽叽喳喳围拢在景观池的学生吸引,便好奇地探过去。他们不知从哪里搞来一截鱼线,末端绑了一小块火腿肠,正放在池中,见我过去了,兴奋地喊道:“老师,你也来和我们一起钓龙虾吗?”“这池中能有龙虾?”望着这一方小小的、浅浅的池塘,我不禁怀疑。这一质疑随即引起了学生们七嘴八舌激烈地证明:“有的!我亲眼看到的!”“不止一只呢!”“都有我手掌那么大!”“瞎说,明明是我告诉你,我看到的!”……他们的争论和推搡让我哑然失笑,这池中究竟有没有龙虾我不知道,但里面一定洒落了这群孩子的童真。临近午休,整个校园静悄悄的,走了老远还能听到他们的“龙虾论”。

“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。”也许他们现在还意识不到,处于青春中的他们本身就是一幅幅最美的画,装饰了这个梦工厂般的世界。主角也好,配角也罢,只要用力挥洒,尽情舞动青春的画笔,经年回首,每次成长都是人生中浓墨重彩的一笔。再说,青春,这可是青春!青春何人不主角?

(来源:《青年文学家》2024年第8期,有改动)

群文采访

互动时刻

在成长过程中,我们的一言一行都伴随着他人的眼光和外界的评价,有的人在被定义的人生中迷失自我,有的人却能打破刻板印象活出自我。你在日常学习和生活中,是否也有过被定义的时刻?对此你是怎么想、怎么做的呢?我们采访了三位同学,看看他们是怎么说的吧—

湖南省长沙市长郡雨花外国语学校2201班 王紫妍

每个人都是一颗特别的种子,没有人能定义你该长成什么样子。每一天都是全新的,现在的你不必同过去一样。昨日的你是玫瑰,今日依然可以是玫瑰,但你也可以做悠然自得的菊花、清雅美好的海棠。你也可以不开花,做那“野火烧不尽,春风吹又生”的小草,做那为人们遮风挡雨的大树。青春正好,请别被外界和过往定义,活出自我,活出精彩人生。

湖南省长沙市长郡雨花外国语学校2201班 赵睿涵

幼年习字,对王羲之的行书《兰亭序》一见钟情,其字潇洒飘逸,可谓“翩若惊鸿,婉若游龙。荣曜秋菊,华茂春松”,尤向往之!对此,父亲却持反对意见,仍清晰地记得他说:“女孩子的字要娟秀玲珑,你不如习赵孟頫。”当时不知如何辩驳,如今想来,颇为遗憾。人有独特基因,字也各成风格,我岂能被性别定义?于是改习行书,找回那份洒脱。儒家有云:各美其美,美美与共。丰富与多样正是世界的美妙之处。不受世俗的羁绊,大大方方微笑;不听周遭的喧嚣,昂首挺胸向前。这就是我的态度!

湖南省长沙市长郡雨花外国语学校2203班 游皓鑫

放眼宇宙,我是沧海一粟;聚焦个体,我是独一无二。倘若你和我多相处几日,便可看到我的N个面:坚持每日阅读打卡的是我,偶尔不自律在课堂窃窃私语的是我;和朋友嬉笑打闹的是我,偶尔沉默不语的也是我。我常常被对立的两个自我拉扯,在诱惑旋涡中挣扎,在理性边缘徘徊。但是,我接受当下的自我,在悦纳中,我将继续踏上身心合一的修炼之旅。

读了《青春何人不主角》以及三位同学的回答,你如何定义自己的青春呢?把你的心里话写出来吧。

不被定义的自我

不同颜色的花都开得很灿烂,不同方向的路都能通往未来。虽然我们彼此各不相同,但正是这种参差与例外才让原本单调的世界充满无限生机。

不同的生机

袁梦娇

一

老曹是一个小个子男生,即使到了高一,身高也仅有1.55米。班上有几个身高超过1.8米的男同学,他站在那些男生旁边像是误入巨人国的小矮人,显得格格不入。

他似乎早已习惯这种情形,我从未见过他有一丝窘迫。或许他知道人心里的成见往往是一座大山,但并非人人都是愚公,愿意历经万难,移山而行。他选择绕过山。他不强迫自己必须融入他人,便不用担心受到更多的戏弄与嘲讽……

让我吃惊的事情发生在高一的下学期:他选择去当体育生。记得那时虽是5月,天气却已开始炎热起来。那时,我与他彼此都很熟识,当看见学校报考体育特长生的名单上有他的名字时,我万分惊讶、难以置信。他似乎从未在任何人面前提起过当体育生的想法,所有人也从未将瘦弱的他和操场上那些健硕的体育特长生联系在一起过,但他就是这么做了。我总担心他是因一时兴起拍着脑门儿做了这个决定,于是趁着吃饭的空隙,急忙找他询问。

“老曹,我怎么看见体育特长生的名单上有你的名字?”我心不在焉地用手中的筷子扒拉着盘中的饭,迫切地想得到他否定的回答。但我并未如愿以偿。

“是啊,就是你看到的那样啊。”他冲我笑了笑,似乎觉得我问了一个傻得可怜的问题。我想继续问下去,然而,千言万语最终只能化为一声闷闷的“哦”。我开始低头认真吃饭,不再多言,两个人就此陷入沉默。

短暂的沉默在几分钟后被他一声无奈的叹息打破。“我知道你想说什么、担心什么,无非就是觉得我太不像‘那一类人’了,是吗?”他问。

我抬头看他,上上下下仔细打量他,却更确定心中的想法—真的太不像了。我点了点头。

“那我问你,女生喜欢和女生玩,我也喜欢和女生玩,那你能说我就是女生吗?”我愣了一下,接着摇了摇脑袋。他用筷子敲了敲餐盒,点了下头,接着讲起了他以前的故事。①

二

上小学的时候,他的身高还和其他男生差不多,等到上了初中,情况就发生了巨大的变化,他身边的同学像是春天的树苗,不断发育,不断生长,唯独他像是生在了荒漠,体内吸收的养分仅能够维持生命,何谈向阳生长。于是,在那些高大身躯的衬托下,他愈发显得矮小,沉重的书包压弯了他的脊梁,他像一株“小老头树”,不知道如何才能让自己变得“正常”。②

没有哪个男孩子不想拥有青春的热血和锋芒。他也曾无比羡慕那些男孩子,可以肩并肩、肆无忌惮地去胡闹,去玩耍,去晒最热的太阳,去做最激烈的体育梦,在一个热血的小集体中感受应有的少年的美好。于是,他挤破头也想要融入其中,即使真的头破血流。

他开始努力靠近他们,可惜他矮小的身躯从未被他们看在眼里。他越拘谨,越小心翼翼,他们便越大胆,越肆无忌惮,恶作剧仿佛是他们无师自通的把戏。那天,有位同学对他说:“我明天下午过生日,在学校门口的KTV,你到时记得来。”他眼里泛起光亮,攥着书包带的手也愈发用力,重重地点了点头。③

他兴冲冲地跑回家,捧起自己的存钱罐,摇了摇,从里面掏出积攒已久的钱。他记得那个同学最近嚷嚷着想要一部MP3。于是,他抓起手中的钱,不顾母亲不停的呼唤就冲出家门,找到一家马上就要打烊的贩卖山寨MP3的小店。

…………

似乎一切都如想象般顺利地进行着,他交到了想交的朋友,买了想买的礼物。只不过,结局却与他想象中不同。第二天下午,他格外兴奋,去KTV的时间也比约定时间早。到达那间包厢的时候,里面漆黑一片,他想一定是自己来得太早了,再等等吧。过了约定时间几十分钟后,他的身边除了沉寂的空气,依然什么都没有。他想,或许是别人在路上遇到了什么事情,再等等吧……即便是工作人员来催,他依然说再等等。他一个人唱了一下午的歌。他一直在等待,即使他已经知道他们不会来了。④之后,他硬着头皮问母亲要了钱,回到KTV补交了费用。

周一到了学校,他站在那个同学的面前,拿出所谓的生日礼物,在对方一脸惊讶的表情下,将手中的MP3狠狠地砸向了他的桌子,与对方扭打起来。他说,那是他上学这么多年来做的唯一一件叛逆的事情。后来老师来了,他忘记对方都说了些什么,也忘了自己说了什么,只记得那次以后他认清了自己—他与别人没有不同,又何须卑躬屈膝、自认渺小。

三

让他没有想到的是,那次打架之后,他的体育老师找到了他,想让他每天陪自己一起跑步。他答应下来,他们逐渐成为朋友,也渐渐知道为什么老师会找他。

体育老师说,自己小时候患了一场大病,药物中的激素导致身体格外肥胖,在一群同龄小孩儿里格外突出,有些同学会故意叫他“肥仔”。他总是想不明白,明明只是体形上和他们有些不同,为什么自己就要被这样对待,阴郁的情绪压抑着他的成长。为了摆脱困扰,他开始每天跑步。起初跑步是为了减肥,后来发现,跑步更大的作用是帮他释放负面情绪,给自己解压。于是,他那天在办公室听到老曹的事情后,就下定决心要找一种方式帮助老曹。他告诉老曹,每个人不论有何种短板,不论高矮胖瘦、贫穷富有,都应该脱下不必要的“外衣”,找到那个单纯的自己。每个人最与众不同的是自己的心灵,陪伴自我成长的是对自己的认知,人要始终相信自己。

因此,老曹告诉我,他想去当体育特长生的底气只有一个—初中时积累的成千上万圈的跑步练习。因为他此时有着清晰的自我认知,他不再将那些参差视为不堪;因为现在的他再也不会轻易定义自己什么,亦不会把自己局限为“那一类人”。

后来,空闲的时候,我总会去操场看他练习。第一次看见他练习的时候我感到十分惊讶—那个瘦瘦小小的少年竟然顶着艳阳跑在第一位。即便列队的时候,因为身高的缘故他依然站在队伍最后,但我想,凡是见过他在操场上奔跑的样子的人,又有谁会认为他与他们真的不一样呢?

人的参差源于人们内心的观念。不是所有人都需要长到1.8米,也不是所有人都需要变成瘦子。我既不懂这些所谓的“标准”从何而来,也不懂这个世界何必将它们如镣铐般套在我们的身上,一味让我们与别人形成对比,让自己因这些参差而恐惧与焦虑。与别人不一样从来都不是一件可怕的事情,可怕的是我们硬要同别人一样。⑤

世界因为不同才变得丰富:不同颜色的花开得都很灿烂,不同方向的路都能通往未来。虽然我们彼此各不相同,但正是这种参差与例外才让原本单调的世界充满无限生机。

(来源:《读者·原创版》2021年第7期,有改动)

阅读点示

①动作描写耐人寻味,引起读者阅读兴趣,同时自然地引出下文。

②通过形象的比喻,突出表现了初中时老曹因身高问题而产生卑怯的心理,以及对“正常”的渴望。

③“眼里泛起光亮”“攥着书包带的手也愈发用力”“重重地点了点头”几处动作描写凸显了老曹以为自己能与那位同学交友时内心的激动和喜悦。

④三处“再等等”细腻刻画了老曹的心理活动,表现了他被戏弄、欺骗后内心的落寞与失望。

⑤揭示了文章主旨:每个人都不应活在所谓“标准”的枷锁之下,应重拾自我,活出不一样的人生。

不被定义的梦想

世界上只有一种成功,就是用自己喜欢的方式过自己的生活。

看月亮的女人

李志芳

很久没有联系阿晓了。有一天,我在朋友圈刷到她的文章和几张写真照。这个自称看月亮的女人,真的让人刮目相看。她的文章发表在一家文学杂志上,内容丰富,文笔优美,情真意切,十分感人。

好奇心驱使我点开她的消息栏,发现与她上一次聊天还是两年多以前,不由感叹岁月匆匆,朋友几乎成了陌路人。那次我们约在省城相聚,见面后聊聊各自近况,聊聊朋友、房价和旅游,一个下午的时间在不知不觉中溜走。疫情后,我们各自忙碌,很少联系,加上出门要查这个证那个卡,也懒得出门,我们没有再见面,仅逢年过节发几张表情包,互道平安。

我有点好奇她最近在忙什么。电话打过去,跟她一聊,我吓了一跳。她说最近一直在写作,如果可以的话,她真想当一个作家。她实在太爱写作了,想出一本合集,把她写过的各种文字收集其中,发不发表无所谓,名字都起好了,叫《闲情闲语》。

我掐指一算,阿晓今年已过五十,她原来是央企干部,工作按部就班,清闲自在,有空看看书,喝喝茶,游游山,玩玩水。没想到在这个时候,她爱上了写作。再翻翻她的朋友圈,不是在看书,就是在写作,要不就参加各种文艺活动。她在朋友圈里转发了大量作家朋友的文学作品,有小说,也有诗歌、散文,更有图文并茂的游记。她说现在的生活充实而快乐,有时帮作家朋友校对稿子,整理他们刊发的作品,旁听作品改稿会、写作交流会,兴致来了也跟着去采风,沉浸其中久了,竟然对文学创作狂热起来。她读书时就喜欢文学,学校的图书馆跑得最勤,文字功底也不错,经常参加各类征文比赛,偶尔也获个小奖。后来工作、结婚、生子,文学梦渐渐淡了。

我知道,写作是个苦累活,要静下心来枯坐几个钟头才能写出自己稍微满意的句子。这种枯燥,现在拿着手机的人怎么受得了?但阿晓愿意一直热爱下去,为自己而写,为满足自己的表达欲和创作欲而写,为自己创造一个美好的文学花园。

自然,我又想起另一个好友阿清。这个同样热爱月亮、热爱美好生活的友人,年届五旬,毅然办理了提前退休手续。退休后的第二个月她就去驾校报名学习,前段时间打电话给我,说驾照拿回来了,有没有兴趣去兜风看景,语气兴奋而自信。阿清是典型的贤惠顾家的女性,半辈子为家庭操劳,几次想去北京都没成行。她告诉我,最近又报名学习拍摄和剪辑,她要当旅游博主,去各地走走,笑春风、看夏荷、品秋露、赏冬雪,活出自在,并且时不时分享自己的快乐。现在她的朋友圈丰富多彩,记录着生活中点滴的美,路人的善、树上的花、夜晚的月亮,都能构成她对生命、对人生的感悟。

在北京当清洁工的王柳云,恰恰在五十岁这年开始她的绘画梦。在六平方米的出租屋里默默地学起油画,一画就是三年,绘画已成为她人生不可缺少的月亮。她说:“人生太短,去不了的地方可以画出来。画出来了,就算心去过了。”正所谓“肉体和灵魂,一定要有一个在路上”。

英国作家毛姆在《月亮与六便士》中写道:“在满地都是六便士的街上,他却抬头看见了月亮。”月亮是理想,是艺术,而六便士则代表了现实与凡俗。

我认真思索着,如果她们真的变成了还在看月亮的女人,有何不妥?

二十几岁的时候,觉得五十岁可怕极了,等真的到了五十才明白,可怕的是五十背后那一堆烦心事。而对于一心想要完成梦想的阿晓们来说,这些烦恼压根不存在。她们只有纯粹的快乐。

正如有话所言:世界上只有一种成功,就是用自己喜欢的方式过自己的生活。

(来源:《湛江文学》2022年第11期,有改动)

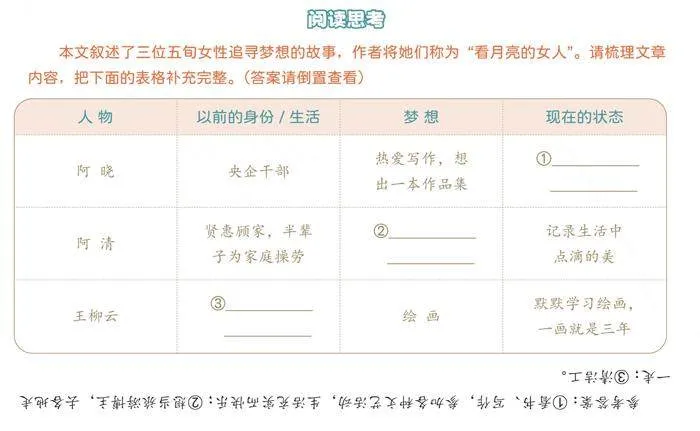

阅读思考

本文叙述了三位五旬女性追寻梦想的故事,作者将她们称为“看月亮的女人”。请梳理文章内容,把下面的表格补充完整。(答案请倒置查看)

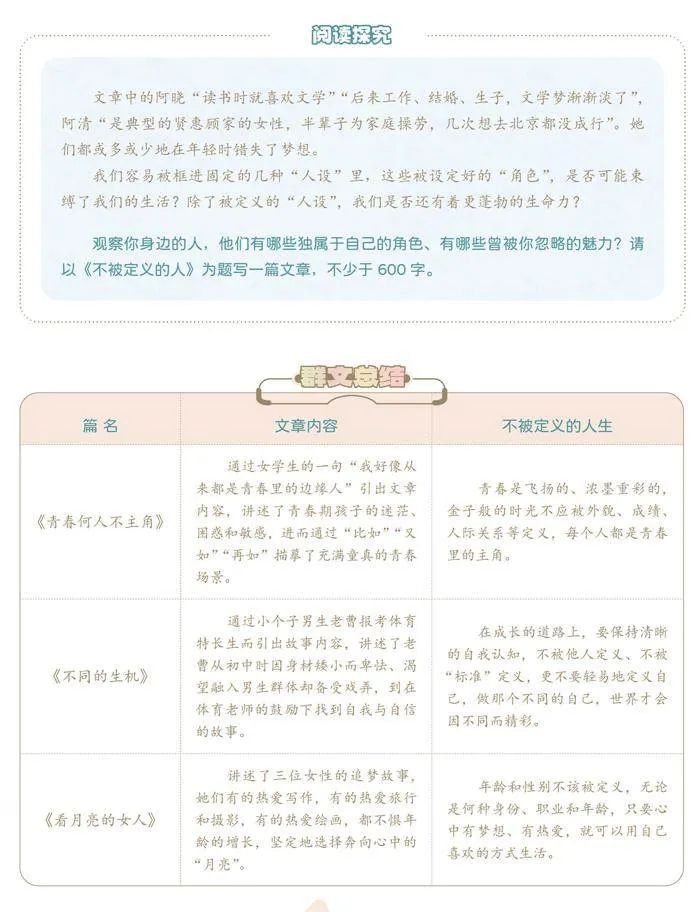

阅读探究

文章中的阿晓“读书时就喜欢文学”“后来工作、结婚、生子,文学梦渐渐淡了”,阿清“是典型的贤惠顾家的女性,半辈子为家庭操劳,几次想去北京都没成行”。她们都或多或少地在年轻时错失了梦想。

我们容易被框进固定的几种“人设”里,这些被设定好的“角色”,是否可能束缚了我们的生活?除了被定义的“人设”,我们是否还有着更蓬勃的生命力?

观察你身边的人,他们有哪些独属于自己的角色、有哪些曾被你忽略的魅力?请以《不被定义的人》为题写一篇文章,不少于600字。

群文总结