“自身成长”在写作中的重要性

2024-07-22王大绩

写作,是用文字记录思想感情;是记录、鞭策、助力学生思想、思维、语言成长,促使学生懂得生活的一种创造性活动。

以近几年的全国卷为例,高考写作题目对考生认知高度的要求指向非常明确:

“新课标”卷和地方卷(京、津、沪)也大体如此。写作指向主要包括主观(自身成长)和客观(生活哲理、时代精神、家国情怀、文化传承)两个方面。这正是一个合格的高中毕业生应该具备的思想品格素养。

同时,近年全国高考各卷写作题目都给出特定的生活情境(即业内常说的“任务驱动”),要求考生结合“你的经历”“你的认识”“你的思考”“你的体会”“你的感悟”“你的建议”完成写作……这就为写作指出了明确的途径:达到18岁成人应有的认知高度,同时能够在特定情境中展现这一高度。借用北京卷考过的一个写作题目概括,即“这,才是成熟的模样”。

前不久,与一位深孚众望的教师谈到考场作文“模板”充斥的现象。他说:“这是个老问题,一是对题目的理解,二是对自身生活资源的检视,三是对二者之间契合的洞穿,四是将其文字化……这十多年来,这一现象并没有得到完全改善。”

说得中肯。我觉得,如果在四条里抓最主要的一条,实现作文题目与学生自身的契合应该是关键。在这里,我称其为“创意”。

本期,我们以2022年全国语文高考甲卷作文真题为例,主要谈一谈作文与学生自身生活资源相结合的重要意义。

本期题目

【2022年全国语文高考甲卷作文】阅读下面的材料,根据要求写作。

《红楼梦》写到“大观园试才题对额”时有一个情节,为元妃(贾元春)省亲修建的大观园竣工后,众人给园中桥上亭子的匾额题名。有人主张从欧阳修《醉翁亭记》“有亭翼然”一句中,取“翼然”二字;贾政认为“此亭压水而成”,题名“还须偏于水”,主张从“泻出于两峰之间”中拈出一个“泻”字,有人即附和题为“泻玉”;贾宝玉则觉得用“沁芳”更为新雅,贾政点头默许。“沁芳”二字,点出了花木映水的佳境,不落俗套,也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全。

以上材料中,众人给匾额题名,或直接移用,或借鉴化用,或根据情境独创,产生了不同的艺术效果。这个现象对我们的学习和生活也有所启示,引发深入思考。请你结合自身经验,对上述三种方式作出鉴别、评价或取舍。

要求:结合材料,确定立意,自拟标题;除诗歌外,文体不限;不少于

800字;不得泄露个人信息;不得抄袭或套作。

题目解析

题目说“阅读下面的材料,根据要求写作”,表明这一写作题目由“材料”和“任务”两部分构成。如是,中间一段“以上材料中……作出鉴别、评价或取舍”没有被赋予小标题。其实,这就是“任务驱动”所给出的“情境任务”。

有人拿高考作文题目做广告,说这道写作题在考《红楼梦》,这当然是噱头。为了说清楚其中的道理,这里引用李清照《声声慢》中的名句:“怎一个愁字了得。”这一词句在报刊坊间“走红”,套用随处可见:“怎一个苦字了得”“怎一个累字了得”“怎一个烦字了得”……

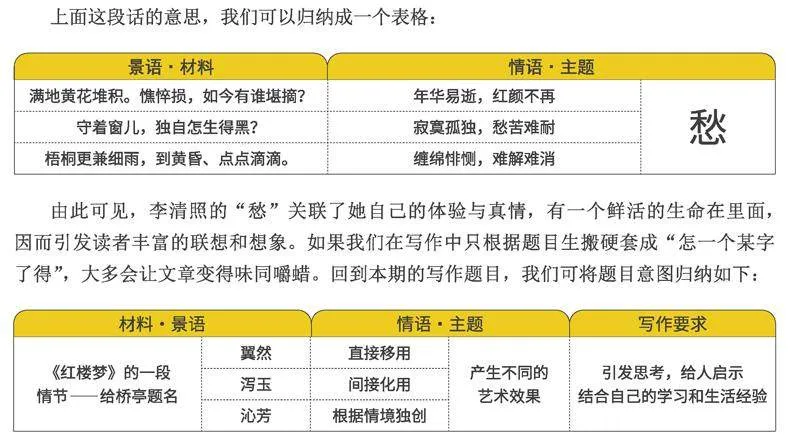

须知,李清照在写出这句词之前,先在词作中铺陈了一系列“景语”。“满地黄花堆积。憔悴损,如今有谁堪摘?”—年华易逝,红颜不再;“守着窗儿,独自怎生得黑?”—寂寞孤独,愁苦难耐;“梧桐更兼细雨,到黄昏、点点滴滴。”—缠绵悱恻,难解难消,最后才归结出“怎一个愁字了得”。李清照的意思当然不是“一个‘愁’字不行,要说一万个才行”。她是一位文学家,懂得文学创作的规律。她在提醒读者:一个“愁”字太单薄、太抽象、概念化、没有个性特点,不足以表达她独有的心理体验。各位想懂得李清照吗?请去品味上文的“景语”。

上面这段话的意思,我们可以归纳成一个表格:

由此可见,李清照的“愁”关联了她自己的体验与真情,有一个鲜活的生命在里面,因而引发读者丰富的联想和想象。如果我们在写作中只根据题目生搬硬套成“怎一个某字了得”,大多会让文章变得味同嚼蜡。回到本期的写作题目,我们可将题目意图归纳如下:

与《声声慢》不同的是,李清照并没有将“情语”明示,而高考写作题目却对“情语”做了明示—这是对考生的一种提示,也是一种限定。

由此可见,题目的主题当然不是《红楼梦》,而是要求考生就“直接移用”“间接化用”“根据情境独创”所产生的不同艺术效果,结合自己的学习和生活经验,谈谈引发的思考和获得的启示。肯定“贾政点头默许”的“根据情境独创”可以;但是贾政的“点头”并不意味着标准答案,主张“直接移用”“间接化用”,如若言之成理,也未尝不可。关键是“结合自己”写出见解,写出成长。

深入一层看,“直接移用”“间接化用”“根据情境独创”,对于学生而言并不难理解,而《红楼梦》给桥亭题名的一段情节,就极大提升了审题的高度。且看—

“直接移用”的“翼然”是“有人主张”—寄食于贾府的清客、帮闲;

“间接化用”的“泻玉”是贾政主张并拈出一个“泻”字—清客们附和而成;

“根据情境独创”的“沁芳”是宝玉提出,贾政点头默许—因为“点出了花木映水的佳境,不落俗套;也契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全”。

根据“所引发的思考和获得的启示”,可以把作文写给即将进入高一的学弟学妹,帮助他们“画好自己的像”,也可以写自己实现“理想”的“方法”和“路径”。简而言之,作文仍可落脚于“高中生活二三事”,以及从中引出的“感悟与思考”,即在“学习和生活”中“直接移用”“间接化用”“根据情境独创”的经验、收获、贻误、教训,等等。

考场作文的表现不尽如人意,直接写“自己的学习和生活经验”的作文凤毛麟角。众多作文都在引经据典,从邯郸学步到唐诗宋词再到改革开放。这些也不能不算间接的学习所得和经验借鉴,但如果考生能以自己直接的“学习和生活经验”为情境,将更好地展现写作教学和学生成长教育有机结合的有益效果。

名师讲谈

我也 “ 沁芳 ” 一下

王大绩

人生如棋,落子无悔。人生旅途,总会遇到“抉择”的关口。例如写这篇考场作文:是直接移用“模板”,还是含蓄些借鉴仿写,或者斗胆根据情境独创?【创设生活情境,贴合写作要求,与题目所要求的“结合自己的学习和生活经验”也特别吻合。】

是的,没错。在给桥亭匾额题名这件事上,贾政点头默许了根据情境独创的“沁芳”,并且真的制成匾额,挂在了桥亭上。但是,我真的可以这样吗?【巧妙引述写作题目的材料,类比当下情境,引出质疑和审思。】

经验告诉我,“直接移用”轻松,虽也要依据情境,但照方抓药,容易被接受。婚礼要摆红玫瑰和白百合,灵堂要放白玫瑰和黄菊花—这是传统习俗。孩子放学回家,一进门要说:“妈,我回来了!”如果说:“母亲,我回来了!”妈妈会摸他额头,看是否发烧;可是作文就要写“我的母亲”,如果写“我的妈”,语文教师会吓一跳—习惯成自然,直接移用,一年级孩子一学就会。【先谈“直接移用”,信手拈来地列举两件生活事例。没有明示贬义,否定自在其中。】

借鉴化用就不大容易,要有根据情景“化用”的明智。刘姥姥进大观园,看见姑娘媳妇都鬓角插花,漂亮;凤姐给她插一脑袋花成了笑料,她也欣然受用。她知道,这一“化用”是凤姐的主意;讨得贾母高兴,才好打秋风—即如“泻玉”的“化用”是在附和贾政的意思。违背主家心意,“化用”就适得其反。孩子过满月,来宾都祝福“发财”“升官”,你来一句“这孩子是要死的”,虽是真理,却必遭一通暴打。【再谈“借鉴化用”,从正反两方面引用经典文学作品中的事例,同时暗含否定意味。】

根据情境独创,就更复杂些。它不仅需要创意独到、符合情境,还要被另一重“情境”所接受。北京天安门广场西侧有一座别致的建筑—国家大剧院,总设计师是法国人保罗·安德鲁。曾有人规劝他:在天安门广场修建大剧院,你也不看看天安门什么样、人民大会堂什么样,弄个“鸟蛋”不伦不类。安德鲁说:“大剧院和广场情境最协调。天安门是历史的象征,人民大会堂是权利的象征,而国家大剧院是文化的象征,文化要引导权利、开创历史。”这个创意被认可批准。国家大剧院建成后,被人们盛赞为“长安街上第一座柔软的符号”,它呈现的不是方正威严,而是平和的曲线,为此,人们也盛赞党和国家领导人的远见卓识与开阔胸襟。【在“直接移用”和“借鉴化用”之后引出“根据情境独创”。列举国家大剧院的典型例证,引出另一重“情境”,思考独到周严。】

不能不承认,厌恶“禄蠹”八股的宝玉还是有些“歪才”的;贾政也毕竟不同于那些迂腐清客、昏聩官僚,是有些鉴赏能力和老道权谋经验的,他能悟出“沁芳”二字“点出花木映水的佳境,不落俗套”,尤其是“契合元妃省亲之事,蕴藉含蓄,思虑周全”。【回扣题目材料,衔接自然,引出下文。】

宝玉是幸运的,创意被采纳;大观园的桥亭是幸运的,得到了“不落俗套”的名号和匾额。但是,这份幸运也能眷顾我,和我“根据情景独创”的考场作文吗?评判我作文的,会如荣国府的这位当家人一般吗?毕竟,“伯乐不常有”啊……【从材料情境拉回到考场情境,直接发出议论和感慨。】

上个月,一位北京的特级教师做讲座。他说,作文要写熟悉的生活,要表达真情实感,要根据题目设置的情境任务,写出自己的创意。讲座后有提问交流环节。一位同学说:“我们知道您讲的道理是对的;我们以前也是这样写作文的。但是,现在我们似乎没有这个胆量,也丧失这份能力了,因为我们从高一就开始练‘模板’,难以直抒胸臆。其实我们并没有‘满分’的奢望,您不如告诉我们在‘模板’里,怎么才能多得两分……”【提出具有现实意义的问题:应该怎样写作文?紧扣题目中的“情境任务”。】

我不由想:根据情境独创,这“情境”不只有“花木映水的佳境”,更有“契合元妃省亲”的情由吧。毕竟,“元妃省亲”才是根本—不只是“沁芳”的根本,而是大观园和荣宁二府荣华富贵、生死攸关的根本。

我该怎么办?考场时间紧迫,不容我再多想……最终,还是坚持按照题目的指示,我也就“沁芳”一下了。【深究材料的根本,排除庸俗的干扰,勇敢地踏上“根据情境独创”的写作道路。】

作文将给桥亭匾额题名的材料和考场写作的情境紧密结合:沿袭模板就如“翼然”,套用样板有似“泻玉”,写自己熟悉的“学习和生活”才是独创的“沁芳”。论证不仅与写作题目高度吻合,而且对写作教学具有启发价值,透出“对现实生活细察、深思才是写出好作文的必由之路”的道理。

片段运用

创意作文需结合自身经历,对于有些习惯了写议论文的学生来说,有时会觉得难以下笔,以为“结合自身经历”只能写记叙文。其实在议论文中可以通过列举生活现象等方式来论证中心论点,好的事例从不脱离生活实际。

北京第二外国语学院成都附属中学 李汶俊

从移用到化用再到独创,贯穿了我们的学习与生活。但君不见,当下抄袭之风泛滥,抄袭者打着独创的噱头,对他人作品进行移用或简单修饰化用?君不见,当下为了攫取“流量”,有人“魔改”黄梅戏,扭曲经典原本的面目;有人“魔改”《黄河大合唱》,亵渎这血与泪的战歌?君不见,当下各种“一键搜题”应用程序在市场泛滥,造成了多少怠于思考的抄答案行为?这些现象在警示我们:移用不是千篇一律,化用不是随意而为;创新缺乏自我想法,终将反噬我们。

结合生活实例,以反问的排比句式形成有力的反面论证,富有感染力。

“语文侠客”微信公众号

网络似乎让直接移用、借鉴化用变得更为容易。前不久某著名品牌汽车创意广告《小满》完全“移用”网红“北大满哥”一年前视频原稿,文案相似程度令人咋舌。此次营销可谓灰头土脸,着实让我辈深感“移用”成风、“独创”得不到尊重的悲凉与无奈。反观中国高铁,注重深研独创在先,同时吸纳融合国外前沿技术,终以多项自主核心技术领先全球,目前“海外版图”已扩展至亚、欧、非、美等五大洲数十个国家,这才是独创在新时代的应有之义!

结合生活实例,从正反两方面形成对比论证,凸显中心。

课堂拓展

语文课堂实录

这节课讨论命题作文的选材。题目的材料见屏幕。

形式新颖,引出“课堂实录”的现实情境—讨论命题作文的选材。

材料内容:许多城市都有能代表其文化特征并具有传承价值的事物,这些事物可以称为该城市的符号。故宫、四合院是北京的符号;天桥的杂耍、胡同的小贩吆喝是北京的符号;琉璃厂的书画、老舍的作品是北京的符号;王府井商业街、中关村科技园是北京的符号……随着时代的发展,今后还会不断涌现出新的北京符号。保留以往的符号,创造新的符号,是北京人的心愿。

写作任务:请以“北京的符号”为题,写一篇文章,谈谈你的感受或看法。

举出2006年北京高考语文作文题目,作为课堂讨论的作文题目。

学生甲

题目列举了许多例子,故宫、四合院、天桥的杂耍、胡同的小贩吆喝、琉璃厂的书画、老舍的作品、王府井商业街、中关村科技园……直接移用,保证符合题意。

学生甲提出第一种观点:题目材料所列举的是已经被人们广泛认可的素材—犹如直接移用“翼然”给大观园的桥亭命名。保险。

学生乙

同意。我最喜欢老舍的作品。读老舍的文章,仿佛被书中人物引领着,游览北京的街巷,呼吸北京的气息,欣赏北京的色彩,聆听北京的节奏,感受北京的心情……老舍的作品,是当之无愧的北京符号啊!

学生乙同意第一种观点:以老舍的作品为例,作为这种观点的佐证。

学生丙

我觉得“直接移用”太老套;“借鉴化用”更有新意。好比写世界公园,如埃及金字塔、印度泰姬陵、法国埃菲尔铁塔、澳大利亚悉尼歌剧院……点缀微缩世界著名建筑景观近百座,均采用铜雕、铜铸、鎏金、镀金、木雕等建筑材料,尽可能仿照原物。写这个“北京符号”,可展现北京集八方之大成于一体的风貌,多出彩!

学生丙提出第二种观点:“直接移用”太老套、“借鉴化用”更有新意,并且举出世界公园的例子—犹如借鉴化用“泻玉”给大观园的桥亭命名。出彩。

学生丁

题目材料说“随着时代的发展,今后还会不断涌现出新的北京符号”,我们也可以根据情境“创造新的符号”呀!例如到2036年,或将建成北京航天枢纽,连通太阳系内外星球,成为北京面向宇宙的符号;2042年,北京或将承办第27届足球世界杯赛,若中国队夺冠,“大力神杯”将会成为北京的体育符号之一……

学生丁提出第三种观点:根据情境“创造新的符号”,并且举出北京航天枢纽和大力神杯等例子—犹如根据情境独创“沁芳”给大观园的桥亭命名。新奇。

同学们说得都很好,直接移用、借鉴化用、根据情境独创都可以。我提醒大家的是,“北京的符号”是写作题目,是思想翱翔于广阔天地,并不是一道“什么是北京的符号”的常识答题。下一节课我们现场写作,我希望在同学们的作文里能见到蓝天白云绿树的故事、藏羚羊大熊猫的童话;遐想北京符号的蓝图,创造北京符号的抱负;英姿勃发的书生意气,指点江山的少年豪情……

教师的总结,没有对学生的三种观点作简单化的取舍,而是高屋建瓴,予以纠偏、提示和希望。

构思别致,将2006年和2022年的两个高考写作题目相互印证,清晰地表达出对学生作文和写作教学的见解。

名师简介

王大绩,高考专家、北京市中学语文特级教师,长期从事高三语文教学、教研工作,曾多次参与高考阅卷工作。20 世纪 90 年代以来,应邀为应届高考生讲学上千场,足迹遍布全国各省(区、市),深受广大师生欢迎。

在阅读、写作的教学和备考中有独到见解和有效实践方法,发表语文学科专著文章几十部,逾千万字,近期出版“王大绩讲高考”系列、《高考语文解题思维与技巧:体味景语悟情语》等图书。