那城那曲那衣裳

2024-07-22向聪

群 文导 读

古典与现代的对话总是意蕴深长。中华优秀传统文化是中华民族的根和魂,它蕴藏在城池的一砖一瓦间,徜徉在民族乐器的回响中,烙印在中国历代服饰的剪裁里……伴随着中华民族伟大复兴的全面推进,传统文化重新焕发蓬勃生机。那些跨越千年依旧保持旺盛生命力的历史记忆、审美趣味、思想理念与人文精神,化作中华儿女内心更深沉持久的力量……

古城里的一砖一瓦、一草一木,皆滋养着中华文明的根脉。岁月留痕,古城新生,古城里流淌着的是历史的醇厚,古城里奏响的是时代的节拍。

古城韵味

古城味道

◎ 十 月

有古城路的地方就应该有古城吧。

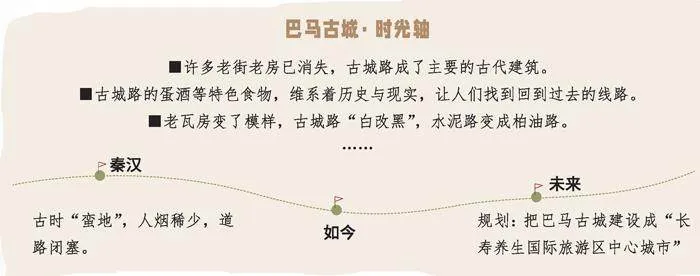

巴马县城有一条古城路,二十米宽,二百米长,不长不宽,刚好够两头的人相望相闻。当地人叫老街。南北走向,南头一拐就是新建路。从字面上就知道是一老一新相接。

沿着古城路走,看不到古城。小城变化太快,承载着历史与渊源、民俗与地貌的老街老房已经坍塌、消失……古城路周边都是繁华的景象,没有废墟,没有瓦砾。再努力寻找,远去的古城最终也只能回到乡愁深处,以及那些能够唤醒记忆的味道。

这座小城可以追溯到秦汉。只是那时的小城不叫小城,也不叫巴马,人称“蛮地”,人烟稀少,道路闭塞,又因地理环境特殊,常为兵家争相占据。汉始,巴马的母亲河盘阳河就有名了。直至明嘉靖七年(1528),才开始在巴马境内设置岜马、篆甲、万冈土巡检司。

巴马是近千年的边塞了,谁能守住一幢完整的老屋,留住一条完整的巷子,嗅到小巷深处溢出的酒香?好多年了,人们只能反复回味古城路的蛋酒、豆腐脑、凉粉之味,解放街的油团、手打饼之香。

一条老巷子就仿佛一城的食道,所有的食物都通过这里,南来北往的人都经此把所有生发于此的气息传向远方。

我有时会想,如今的蛋酒和当年的酒到底有什么关系?想不明白的时候,就想岜马山上的圩亭、山坳的街亭。动荡年代里的街巷,酒香自然也是动荡不安的。那年月,能够有一处山坳躲藏着,还可以那么坦然地冒烟,溢出酒香,哪怕有时还掺杂着硝烟,也算是一种奢侈了。就好像现在的一些人,在每个周末从城市跑到乡下躲一两天的汽车尾气和市井的喧嚣。这么一想,边远与偏僻似乎自有让怡然自得回到内心的灵力。

还想到盘阳村廷旧屯的文昌阁及其周边出土的陶片,还有燕洞镇云盘山出土的铜印、瓷片,它们在老街巷里盛过那个年代某个酒坊的酒,溢过那个年代的香气。当然啦,还有那个年代里与之有关的人事:瓦氏夫人守护田州疆域、守护巴马的故事,总会有人提起,加桥山(笔架山)练兵场、跑马道依然保持那个姿势。盘阳河界碑还在守望那段历史,证明自然河流之外的另一种河流之泾渭。

时间空间之神速嬗变,怎样才能寻找到现实与历史的维系。常常,人们都在用自己的肉眼、耳朵,还有鼻子,感受那些记忆里浓浓的乡愁。因而,各种味道就从时空穿破而来。

“啃楼湾喽(壮语,吃甜酒喽)!”

“啃油团喽!”

“啃巴夫喽(壮语,吃水圆喽)!”

“啃饼喽!”

走过古城路,听到这样的声音,也就闻到了古香美味,也就看到古城路两旁摆放的木桌,还有木桌上摆放的各种特色美食。那些特色食品多以圆形体现,比如糯米油团、手打饼(福寿饼)、水圆,又比如豆腐圆、豆腐脑等,有点小富态、小静美。

1983年,百年不遇的大雪落下。大雪里,老巴马的瓦砾显得特别黝黑。大雪里,清朝时修建的瓦房显得特别脆弱。20世纪80年代周末的傍晚,走在古城路上,常常会有一股淡淡的清香穿破现代的卡拉OK音响而来。有时是油条的味道,有时是甜酒的味道,有时是油纸伞的味道,更多的时候是很多种味道的交汇与集合。它们慢慢地从巷子里溢出,不急不躁地飘散到大街上,然后被人们遇到。

有时,我待在古城路的一户人家里,一边看着周末电视剧,一边咀嚼馒头,老街的气息就渐渐地簇拥过来。

再后来,古城的老瓦房渐渐变了模样,庆幸的是,那些小吃的味道依然保留着特色,迄今还能让人们找到回到过去的线路。

2016年,巴马建县60周年。古城路“白改黑”,水泥路变成了柏油路。小城更加热闹繁华。走在繁华热闹的街市,反而容易令人的思绪回到过去,想寻找古城和老街。回到僻静之地,哪怕很小的一条石板巷,都不会让人感到特别的狭小。

当政府关于长寿养生国际旅游区中心城市的构想浮出,小城的人们抑制不住惊喜兴奋,浮想联翩。小城之山水,似乎于顷刻间一点一滴地壮大起来。瓦氏夫人练兵驻守的加桥山似乎耸了耸肩膀;唐代诗人罗隐曾游历的岜马山呢,也有了新的展望;明代叫笑狮岩的母鸡山,叫鸣凤岭的公鸡山,似乎也绽放了更多笑靥,拂过了愉悦的欢歌……

对于一个以长寿著称的小县城而言,一切正当年轻。

(来源:《三月三》2020年6期,有改动)

阅读思考

如何复建古城?有人这样说道—

我们的目标从来都不是复建一座“古”城。

我们不可能也不需要记住祖屋每一块瓦片的残缺,却会忍不住回忆在那片屋檐之下的喜怒哀乐。勾起大众乡愁的是容纳在空间之内的生活图景和情感共鸣。

我们要做的是构建能唤起记忆、启迪未来的生活空间,即在传统文化创新回归的语境之下,通过崇尚东方美学的生活方式,引导大众将埋藏深处的文化共鸣和归属感升华为对中华文化的自信和物质生活极大发展之下对构建精神家园的需求和向往。

科学技术应帮助人们正确理解传统得失,而非直接推翻以往传统;同样,传统应留住人们有价值的生活经验和审美情操,而非禁锢提升生活质量的脚步。新的技术、需求与传统的风貌、审美取向应不断融合,在满足彼此需求中相互促进。在即墨古城复兴过程中,我们需要寻找城市生活功能与传统建筑体系、空间和技术的契合点,探索将文化性、功能性与大众期许融合的城市规划和建筑设计方式。(来源:《城市住宅》2019年12期《即墨古城的复兴》 作者:李蓺楠 等)

结合文章,谈谈你对这段话的理解。

(答案提示:这段话主要讲了两方面内容:第一,古城复建要构建唤起记忆和文化共鸣的精神家园;第二,古城复建要满足大众生活功用,提升生活质量。读者需要从文章《古城味道》中找出对应的内容进行阐述。)

国乐新声

从青铜编钟到江南丝竹,从琴瑟雅音到唢呐锣鼓,绵延千年的国乐彰显着中华民族的气韵风华。随着中华优秀传统文化的复兴,一度陷入传承低谷的国乐迸发出惊人的活力。民族音乐与现代音乐多元融合,正向世界发出最“潮”的自信之声。

第一位唢呐博士刘雯雯:传承,不止于此

祖晓谦

悉尼歌剧院的舞台上,响起了公鸡打鸣、母鸡下蛋的声音。

这是经典名曲《百鸟朝凤》全新编配后的小巧思,而后40秒不间断的华彩段落吹奏中,百鸟和鸣、气象万千,整个墨尔本交响乐团为之静默。

惟妙惟肖的乐音,全然来自舞台中央,身着简约礼服的女孩手中那支鸣奏着的唢呐。

台下观众惊异、捧腹、屏息,而后掌声雷动,“大家都说我们中国唢呐去‘炸’外国场子”,传统民乐与现代交响乐相融合,在社交平台上一曲“出圈”。

这个女孩就是刘雯雯,她是中国第一位唢呐博士,上海音乐学院民族音乐系的青年教师,迄今唯一一位登上悉尼歌剧院舞台的唢呐演奏家,刘氏唢呐的第十三代传人。

唢呐带给她荣耀,也曾让她彷徨。幼年她觉得吹唢呐不是女孩该干的,像“关公耍大刀”“土得掉渣”,招架不住“你家是做红白喜事的吧?”的问询嬉笑。近四百年的家族传承使命集于一身,但将唢呐作为人生志业并非易事,硕士毕业当口,她一度找不到工作。而今,她可以非常自豪地告诉别人:“我是唢呐演奏者。”

唢呐的生命力不止在田间ylcdT27tftG7xnTjDRY7/g==地头,她爱听周杰伦,也钟情爵士、摇滚,手执唢呐在不同类型、不同风格的音乐之间从容自在地游走,刘雯雯希望颠覆人们的刻板印象,让全世界看到唢呐的无限可能性。

以下是刘雯雯的讲述。

想当唢呐博士?先吹60分钟

2020年,唢呐博士全国招生,我的恩师刘英教授鼓励我作为他的接班人,第一个去考。

唢呐博士考试其中一个要求,就是要高质量地吹满60分钟。

这对于唢呐而言特别困难,唢呐练起来太消耗体力,吹一个小时至少能够与快跑一个小时相提并论。常规一个独奏曲5分钟左右,到7分钟已经不得了了。这个学位之前从未有人考取,没有人告诉我该怎么去度过这60分钟。

我想到的方法就是“马拉松式练习”,每天最少练够10个小时,这样我最开始的一个小时一定是技术和精神状态最好的。最终事实也证明,练就对了。

为什么那么执着?

我出身唢呐世家,父亲是鲁西南小铜唢呐第七代传人,母亲一族从明末清初就开始沿袭唢呐,是唢呐咔戏第十二代传人。我父母的兄弟姐妹都以唢呐为生,但到我这一代,所有的同辈里就只有我在吹了。

我妈妈直到怀胎七月还上台演出,某种程度上,唢呐就是我的胎教音乐。

小时候学唢呐的回忆不堪回首。刚开始吹唢呐不可能有多好听,我一吹,就听到邻居“梆梆梆”的砸墙声。不能在家里练,妈妈就带我出去,只要是空旷的地方,她都让我去吹唢呐,甚至让我在窑洞里吹过。

起初,我不懂妈妈为什么那么执着。其实我妈妈小的时候非常喜欢唢呐,但这门手艺几代都是传男不传女,姥爷只能把唢呐教给儿子或者徒弟。但妈妈耳濡目染,趁着出远门割猪草时偷偷练。后来吹给我姥爷听,还真有那么点意思,姥爷就同意她去学了。

但那时女孩在村里抛头露面吹唢呐,带来的是同行们霸凌式的不认可。十五六岁的时候她不得不背井离乡,带着外婆给她的5块钱到县城宿迁,去杂技团应聘。

她太知道这条路的艰辛,心里憋着一股劲,吹得越来越好。她永远揣着一个梦,希望有一天能够站在一个高雅神圣的舞台上吹奏,这个梦延续在了我身上。

现在,我已经站在舞台上了。

“今晚最亮的明星,刘雯雯”

2015年,我帮音乐家谭盾录音,其中一部分是用唢呐模仿鸟叫。谭盾老师好奇我为什么要学唢呐,我跟他讲了我家族传承的故事,谭盾老师当即决定重新做一版《百鸟朝凤》,“你带着你的唢呐,我带着你,向全世界去讲你们十三代的故事”。

谭盾老师给了我许多受益终身的建议。他告诉我,唢呐跟交响乐合作,就是用外国人最熟悉的音乐载体来传播中国音乐。“你今天手里拿着的,是最有中国特色的乐器,你吹出来的,就是民间最传统的音乐……”

那是2017年的澳洲新年音乐会,新年是中国农历鸡年。筹备演出时,我妈妈就拍手说咔戏可以学鸡叫,我说,这怎么能上大雅之堂?咔戏是吹和声带发声同步进行的民间绝活儿,从来没有听过用咔戏学鸡叫。

妈妈说,怎么不能?说罢她就开始演示,模仿得简直太像了。我跟着妈妈练好后,录像发给谭盾老师和作曲的关峡老师,他们如获至宝。咔戏表演果真在舞台上大放异彩,台下观众都笑翻了,乐团成员也把我围住,觉得这种乐器能发出这么多样的声音,真是不可思议。

我们的演出成了那几天悉尼绝对的焦点,那时报纸的标题,写得全都是“今晚最亮的明星,就是刘雯雯”。

唢呐,不止于此

我的博士论文课题是老家鲁西南的鼓吹乐。鲁西南鼓吹乐是中国非物质文化遗产,我必须把它发展的过程,以及将要遗失的曲牌等等,深化、细化地系统整理出来……中国唢呐每个发源地都有鲜明的地域特色和独门绝活,都需要有人把它们传承下去。

挖掘传统的同时,我也在做我喜欢的创新。这几年我花了大量心血去开发新的作品,委托许多先锋派的作曲家进行创作,一系列当代唢呐作品就这样涌现出来了。明后年,我准备做国际巡演,带着唢呐,真正地走向世界。

(来源:《南风窗》2023年15期,有改动)

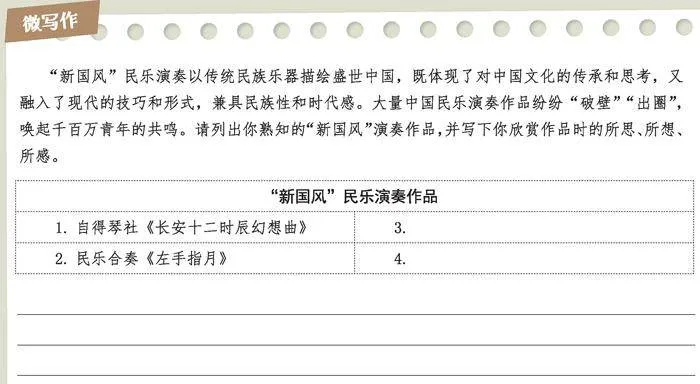

微写作

“新国风”民乐演奏以传统民族乐器描绘盛世中国,既体现了对中国文化的传承和思考,又融入了现代的技巧和形式,兼具民族性和时代感。大量中国民乐演奏作品纷纷“破壁”“出圈”,唤起千百万青年的共鸣。请列出你熟知的“新国风”演奏作品,并写下你欣赏作品时的所思、所想、所感。

华服经典

从写意水墨到梅兰竹菊,从旗袍到马面裙,“华”服有了新气象,“新中式”服装将深厚的中华传统文化内涵融入时下人们的日常穿搭。中式审美再度风靡世界,既契合了当代人的审美风尚和趣味,也体现出传统文化的艺术精髓与民族认同。

魅力国裳成典藏

柳迦柔

《长衫旗袍里的“民国范儿”》一书简介中写道:“这是一个色彩斑斓的时代,这是一个特立独行的时代,这是一个典雅从容的时代,更是一个有脊梁有气节有风骨的时代,当然也是一个饱受战祸和灾难摧残的时代。”书里叙述的是民国旧事,却用了“长衫旗袍”这两种服装的代称,不仅寓意着当时具有代表性的服装,更是对旗袍的肯定。也许,提起民国,人们不自觉地就会想到旗袍,那些穿着旗袍的女子,或名媛,或艺人,或市民……她们以花样旗袍穿搭出了一种别致的“民国范儿”。

从民国到今天,旗袍就是一道风景,走过了百年时光,无论是安宁还是喧嚣;无论战争年代,还是和平时期,旗袍的清绝与傲然始终跟随着不同身份、不同性格的女人,于哀婉凄美处,在万种风情间,荡涤红尘,洗尽铅华,余下的,在华丽转身的瞬间成为经典。

1930年的初冬,那个阴冷的季节里,一位女子的生命即将走到尽头。在儿子的哭喊声中,她肝肠寸断,却沉着地换上了自己带来的青布长旗袍,毅然地走向了敌人的刑场。

她不是喜好打扮的人,却在生命的最后一刻,换上了最喜欢的那件旗袍。可见,这个坚毅的女子,即使面对死亡,仍然带着尊严,那一身青布的旗袍,定格了她人生最后的画面。多年后,一个伟大的男人为她写下“我失骄杨君失柳”的名句。这个以旗袍为自己的生命画上句点的女子,就是毛泽东的夫人杨开慧。

而今,又有一位女子。是她,赋予了旗袍这一古典服饰崭新的意义;还是她,让全世界重新认识了中国的旗袍。

那一日,空中下着雨,他为她打着伞,两人款款走下飞机的舷梯。她穿着绿色的旗袍,外搭一件白色的小西装,靓丽的绿与纯净的白协调搭配,就像她的气质一样动人。他们相依相携走下舷梯,他的同色系领带与她的旗袍相呼应,和谐而完美,这一道风景吸引了全世界的目光。

此后,无论是棕色的麻质旗袍,还是浅紫色的丝缎旗袍;无论是深蓝色的牡丹刺绣旗袍,还是淡蓝的青花瓷旗袍,她的衣饰都离不开中国特色,展露着中国旗袍的风范。立领,则挺拔;刺绣,则精致。旗袍,这一古典而神秘的服装,不仅增强了中国时尚界的自信,更是引领了世界时尚的潮流。这个让全世界敬佩的女子,就是彭丽媛女士。

全世界再一次刮起中国风。在法国巴黎路易威登集团举办的一场时装秀上,模特们穿着不同款式的旗袍出场,高挑的身材搭配着大红对襟的旗袍,矫健的步伐配以黑色打底的金色刺绣,粉面桃腮衬着的是暗紫色的中式小袄……不管哪一种颜色,也不论何种质地,一律立领加盘扣,异彩纷呈中,彰显着旗袍的魅力。

我们不能推断出以旗袍为代表的中国时尚风还能持续多久,但我能肯定的是,走过百年,旗袍,已经成为经典。

(来源:青岛出版社《旗袍藏美》,有改动)

观点链接

中国传统服饰走入时下生活,掀起东方韵味的时尚潮流。对于这一现状,众人从不同角度阐述了各自的观点,请写出你对“华服新风”的独到体会。

传统文化

只有在使用过程中才更具有生命力

越来越多人发现,马面裙可以与现代服饰进行日常穿搭,这与马面裙的传承性和实用性密不可分……不少服饰品牌很早就投入到马面裙的推广和改良中,在传承的同时进行改造。有的汉服品牌成为“马面裙大户”,在这波热潮兴起之前就找到了马面裙销售的可行路径,“我们把边界解放了,将汉服世俗化、日常化了”。

2023年,整个汉服市场大约有一半的销售额来自马面裙。在山东工艺美术学院服装学院院长李杰看来,这并不是偶然现象,是传统文化与现代时尚相结合的结果。汉服文化也逐渐走出小众圈子,开始走向大众。“商业化的推动作用非常重要,传统文化只有在使用过程中才更具有生命力。”(来源:《中国新闻周刊》2024年9期《卖“疯”的马面裙》 作者:孟倩)

新中式服饰的流行,

是消费者与中华文化的“双向奔赴”

广受人们追捧的新中式服饰,让我们得以从服饰流行趋势中窥见中华文化的“前世今生”。新中式服饰主要通过引人瞩目的视觉设计实现,以富有民族特色的图案,如盘扣、云纹等,加之典型的中式色彩调和,再运用传统绸光、缎光感的面料,充分结合精湛的手工艺呈现。它不仅传承了中华传统艺术的精华,更将其深邃的文化内涵展示得淋漓尽致……这一风潮不仅反映了当代国人的审美取向,更体现了中华民族的文化自信。(来源:中国青年报客户端2024年5月18日《新中式的流行,是消费者与中华文化的“双向奔赴”》 作者:于洋 吴云志)

拓展阅读

非物质文化遗产是中华民族古老的生命记忆和文化基因,对非物质文化遗产的保护与传承是中华文脉的薪火延续。在文化繁荣的新时代,非物质文化遗产绽放出了更迷人的光彩。

古今传承傩 舞

千年南丰

刘克邦

傩舞,是生命之舞,是力量之舞,是人民之舞,是江西省抚州市南丰县一张亮丽的名片。南丰傩舞现已列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录,被誉为“中国古代民间舞蹈活化石”。

从汉代起,南丰就有傩舞,沿袭至今已有两千多年的历史,经久不衰。南丰全县有傩舞班子百余个,会跳傩舞的有数千人。逢年过节或喜庆的日子,各乡各村没有不跳傩舞的,人们用自己发明的舞蹈来驱鬼逐疫,“以靖妖氛”。千年的星移斗转,物是人非,傩舞经过一代代南丰人传承,保持了赣傩文化的风骨与独特的礼乐艺术魅力。

记得那天看的是经典节目《傩公傩婆》。只见两位表演者分别头裹白布头巾,面戴白色面具,手系绿色袖套,身着红地白花长褂,装扮成傩公傩婆。他们踏着鼓点悠然出场,傩公在前,银须飘逸,步履矫健,气宇轩昂;傩婆随后,慈眉善目,温婉若水,亦步亦趋。两人配合默契,似跳似舞,亦庄亦谐,时而急骤,时而舒缓,时而欢快,时而凝重,神秘而诡黠,端严而风趣,赢得观众一阵又一阵掌声、叫好声和赞叹声。

晚上,我们来到文化广场。广场一角的灯影下,四五十人聚集在一起,女的占多数,大都四五十岁年纪,个别年长与年轻的夹杂其中,看样子都是附近的居民。他们头戴傩舞面具,或拿扇子,或执拐杖,在一位教练带领下,摇头晃脑,手舞足蹈。我们湘西也有傩舞,但是会跳的人寥寥无几,像眼前如此众多群众喜爱和参与的傩舞场面,我还是第一次见到。

我不得不佩服南丰人的眼光与智慧。他们不仅珍爱和痴迷傩舞,还悉心保护和传承千年非遗,不断丰富其内涵,提升本土传统文化的品质。

南丰的秋夜是凉爽的,也是火热的。我们徜徉在南丰的夜色下,早已被璀璨的千年非遗感染和陶醉!傩舞真的是人民的舞蹈,“傩舞之乡”名不虚传!

(来源:《湘江文艺》2020年1期,有改动)

古今传承

古法制金工艺

工坊里的“三重奏”

虢 雪

一进入朋友的古法金器工坊加工车间,我便被各式金器包围,它们或精巧,或古朴,或被层层花丝缠绕,或因嵌了珠宝钻石而熠熠生辉。因设计纹样、制造工艺等都与中华传统文化密切相关,这些金器虽都是黄金制品,但已全然褪去了黄金原本绚烂耀眼的金属感,给我了一种色泽温润、华而不炫、贵而不显的感觉。

“古法花丝镶嵌制金工艺是非物质文化遗产,出自宫廷造办处,在京城传承近百年。我们从前辈匠人那里接过衣钵,几经周转从北京来到古城岳阳。这里不乏能工巧匠,做这行基本上10年起步,二三十年的也不稀罕。有的更是家传的童子功,一出手连着几代人的手艺。”朋友道。

进到一间花丝工作室。4名匠师正伏案合力制作金蝉。金蝉通体只有5厘米长,蝉身古朴无奇,双翼的花纹却极尽繁复。我禁不住凑近仔细观看。

一位刘姓师傅正专注于一只3厘米长、薄如纸片的蝉翼。他左手的食指轻轻固定住蝉翼,右手用镊子从料盒中选取长度约2毫米、细如毫发的金丝脉络,夹住后在特制的胶水袋上做个“蜻蜓点水”的动作,然后一根根地将这些脉络黏合。这期间,他整个身体几乎静止,躬着的背看不到呼吸的起伏,只剩右手和眼睛精准地配合着。

“我们几个性子比较像,又慢又轴。老刘做了5年蝉翼,我跟在旁边打磨蝉身也快5年了。”刘师傅身旁的小文师傅给我展示了他引以为傲的右手—因为常年使用锉具,他右手3根手指上的指纹已经被磨得看不清楚。“有些人在许多件事里找快乐,我们是在一件事里找快乐。”

一只蝉翼有300条脉络,做一对这样的蝉翼要4到6个小时。像刘师傅这样技法纯熟的匠师,每天也做不了几对。只要有一根脉络跟翼骨没有完整结合,就只能全部拆掉重做,这种情况很常见。

“穿过幽暗的岁月,也曾感到彷徨,当你低头的瞬间,才发觉脚下的路,心中那自由的世界,如此的清澈高远……”花丝工作室里,歌手许巍舒缓却又透着坚毅的歌声回荡着,纾解了工匠的压力与沉闷。

据说《蓝莲花》这首歌是许巍写给玄奘大师的,蓝莲花象征着希望、自由、永恒、平静……看着这些追求极致技艺的匠人,我的神思一下子飞到天边,仿佛看见西行路上,迎着玉门关外的漫天黄沙、顶着高昌城的炎炎烈日、涉过孔雀河、翻越大雪山的唐三藏,为了追求心中的理想不断上下求索的动人画面……

(来源:《读者》2021年21期,有改动)