博物馆数字资源在初中历史教学评一体化中的应用

2024-07-18黄牧航黄榆

《义务教育历史课程标准(2022年版)》倡导将评价融入教学设计,实现教学评一体化,发挥评价促进学习和改进教学的功能,同时指出要使教、学、评相互促进,共同服务于学生核心素养的发展。将这一教学理念落实到实践中,教师需要把握三个关键点:一是把教学目标转变为教学问题来呈现;二是把教学内容转化为情境任务来实施;三是把评价贯穿教学活动。为了更好地实现历史教学评一体化,我们积极开展数字赋能行动,尝试使用博物馆数字资源促进信息技术与历史教学深度融合。本文以中国古代史“辽宋夏金元时期”内容为例,介绍博物馆数字资源在历史教学评一体化中的应用策略。

一、结合博物馆数字资源把教学目标转变为教学问题

教师实现教学评一体化,首先要落实教学目标的检测与反馈要求。也就是说,在教学过程中和教学结束后,教师能够运用评价手段了解教学目标是否达成,从而不断调整和改进教学方法。我们的做法是将教学目标的表述方式由陈述句改为疑问句,立足课标要求和教材内容,在疑问句下设计系列问题链,充分利用博物馆数字资源,开展教学活动。

建立数字博物馆是近年来博物馆发展的重要趋势。相较于线下到博物馆开展“馆校合作”的形式,数字博物馆实现了让学生在教室全景式身临其境般地参观博物馆。云展览突破时空限制,能够让学生多角度观赏文物细节,深化学生对教材历史图片的真实感受。这种全新的真实现场感、沉浸感,使得线上游览充满趣味性。同时,场景中的真人语音讲解和视频也对学生自主探索寻找答案发挥了重要作用。教师还可借助网络平台带领学生参观虚拟展厅,基于设计的系列问题引导学生在参观过程中进行思考,对接教材知识,实现“馆校合作”模式的新突破。

史料实证素养是历史课标要求学生具备的核心素养之一。以图证史是史料实证教学的重要内容,也是初中历史教学的重要渠道。当前,历史教材提供了大量的配图,但由于篇幅限制,这些图片大多是局部的,无法为学生提供更多细节,很难满足教师教和学生学的个性化需求。因此,在教学“宋代经济的发展”内容时,我们不仅在教学评一体化设计中,把教学目标之一(了解商业贸易的繁荣)转变为问题“探究宋代张择端《清明上河图》是如何表现宋代商业繁荣的”,还充分利用故宫博物院“故宫名画记”这一鉴赏中国古代绘画高清大图的数字化展览资源(如图1),让学生浏览和观看故宫藏中国古代绘画珍品的高清大图《清明上河图》,以及多媒体导览内容。若对超高清数字影像进行缩放操作,师生甚至能够看清绢本纹路。这就为图像证史提供了宝贵资源,便于师生仔细观察和理解图中的每个细节[1]。

学生边在移动终端赏析《清明上河图》,边根据图画标注探究如下问题。

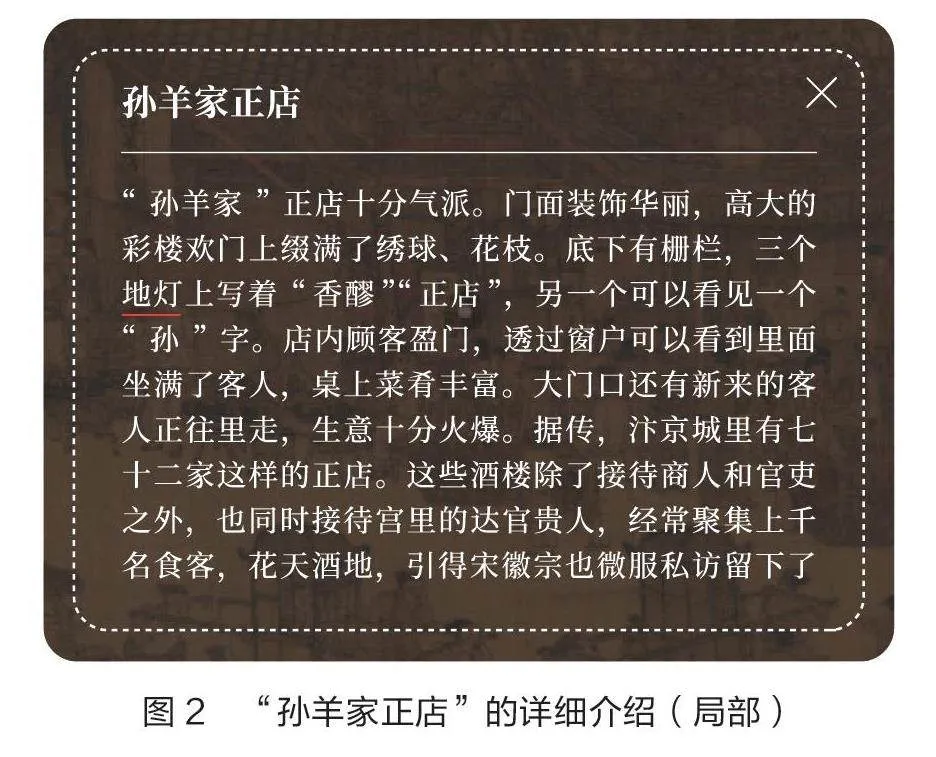

问题1:“孙羊家正店”门口的灯笼、店门前有“孙羊”“正店”“香醪”三块立体招牌,说明了什么?

问题2:画中有哪些类型的商铺?

问题3:这反映出宋代商业发展水平如何?

问题链形成后,教师要引导学生带着问题观赏《清明上河图》,积极进行探究。

师:大家点击图中的小白点后,可以看到关于“孙羊家正店”的详细介绍(如图2)。你们发现“孙羊”“正店”“香醪”这三块立体招牌是什么呢?

生:地灯。

师:灯笼和地灯有什么用途呢?

生:照明、照亮。

师:什么时候需要照明呢?

生:夜晚需要照明。

师:这说明晚上的汴京城也是人来人往的,北宋时期有夜市,打破了交易的时间限制。我们再来看看画中有哪些类型的店铺?

生:久住王员外家、孙羊家正店、刘家上色沉檀拣香……

师:可以看到,北宋时期店铺是多种多样的,晚上还继续营业,反映出宋代的商业发展水平如何?

生:宋代商业贸易繁荣,发展水平高。

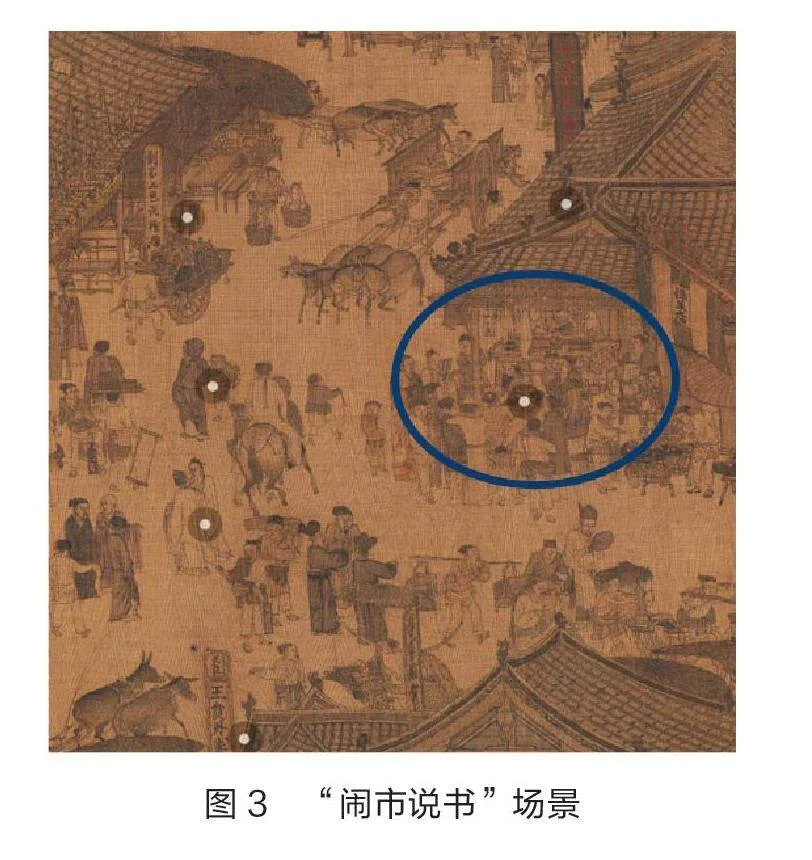

又如,我们根据教学评一体化的设计理念,将另一教学目标“理解宋元时期都市新变化”改为“如何认识B1enu9CQejkPFFU/p2mjeQ==瓦子和勾栏的出现”。在教学过程中,教师仍然运用“故宫名画记”中的《清明上河图》数字资源,从中截取出“闹市说书”的场景(如图3),引导学生进行探究性学习。

师:请大家认真观察这一场景,放大周边人物的动作、神情,猜测它描绘的是什么场景?

生:有人在说书。

师:现在请大家点击“闹市说书”的细节介绍(如图4),结合教材思考“闹市说书”这一场景描绘的是瓦子还是勾栏?

生:勾栏。

师:勾栏里面有杂技、蹴鞠、杂剧、唱曲、说书等。我们看到这个场景周围还有许多商铺牌坊(如图5),请你放大找出它们分别写的是什么?

生:李家输卖、久住王员外家、孙羊家正店、刘家上色沉檀拣香……

师:我们看到周围有药铺、旅馆、饮食店、香店等商业场所,这些加上我们刚刚看到的专供娱乐的场所勾栏,就是瓦子,足见北宋商业的繁荣。其中,红色框里的为勾栏,蓝色框里的为瓦子。

对于“瓦子”“勾栏”两个概念,教材仅有文字表述,学生理解起来有一定的难度。教师在教学评一体化中利用博物馆数字资源进行形象化的教学展示,并通过设计体现教学目标的一系列问题链,很好地帮助学生理解北宋都市建设变化,达成教学目标。

二、结合博物馆数字资源把教学内容转化为情境任务

实施教学评一体化的教学要聚焦培育学生历史核心素养。在这一进程中,教师要尤为重视教学情境的创设[2]。在历史教学情境创设中,博物馆数字资源发挥着重要作用。云展览服务无期限、不落幕的特点,也为学生随时随地开展学习提供了条件。学生可以通过漫游点在各个展区“自由穿梭”,沉浸其中,“神入历史”,获得积极的学习体验。同时,教师创设的教学情境要服务于教学目标的达成,让学生在完成情境任务的过程中发展核心素养。这就需要教师将学习内容转化为情境任务来呈现。

例如,教学“宋元时期的科技与中外交通”内容时,在课前预习环节,教师在班级群中发布了主题为“做一天马可·波罗——发现丝绸之路的智慧”博物馆线上VR展览链接(分为对异域的想象、带什么商品去中国、驿站与驿道、漫游古代中国、海上历险、世界在变六大展区),让学生云游展览,同时完成学案上的三个预习任务。

课前预习任务一:自行浏览主题展览中的雕版印刷术展板(如图6),点击雕版简介链接,思考以下问题,并运用点阵笔在学案上作答。

问题1:从原理上看,雕版印刷术有哪些弊端?(多选题)

A.大量书籍更新造成大批版片堆积,保管存放十分不便。

B.费时费工费料,且必须是一本书雕一套版,印刷时只能在部数上增加,不能在种数上更新。如要更新,只能再刻一套版。

C.有错字不容易更正,只能另刻一版。

问题2:阅读雕版印刷术简介,结合活字印刷术的运用,思考为何当时雕版印刷术居于主流地位?

课前预习任务二:自行浏览展览中的元代邮驿制度展板(如图7),点击元代邮驿制度简介链接,思考以下问题,并运用点阵笔在学案上作答。

问题1:元代邮驿有哪些形式?

问题2:元代邮驿设置对当时社会政治、经济和文化的发展有什么作用?

课前预习任务三:自行浏览世界在变展厅,思考以下问题,运用点阵笔在学案上作答。

问题1:找出教材提及的内容(要求:不少于3个,如活字印刷术),指出这些“古老智慧”在今天的新发展。(要求:不少于3个,如活字印刷术与打字机……)

问题2:从“丝绸之路”到“一带一路”倡议,带给我们什么启示?

教师通过分析学生作答的实时数据,如作答时长、知识掌握情况等,了解学生的学习情况,从而根据学生预习情况有针对性地调整教学内容,找到适合学生的个性化教学策略。

本次教学尝试是想让学生以第一人称视角走进展览,化身古代丝绸之路上的旅行家和商人,沿着马可·波罗的足迹,“重走”丝绸之路,切身感受沿陆上丝绸之路和海上丝绸之路传播的古代科技与物质文化,利用博物馆数字资源在真实情境中共学,进而体会古代丝绸之路在实现沿线地区互联互通、互学互鉴等方面发挥的作用。教师采用任务驱动式的教学方法,让学生带着任务参观数字博物馆。对学生来说,这不仅充满针对性和挑战性,而且在完成一个个任务后能获得教师的即时反馈,提高学习效果。

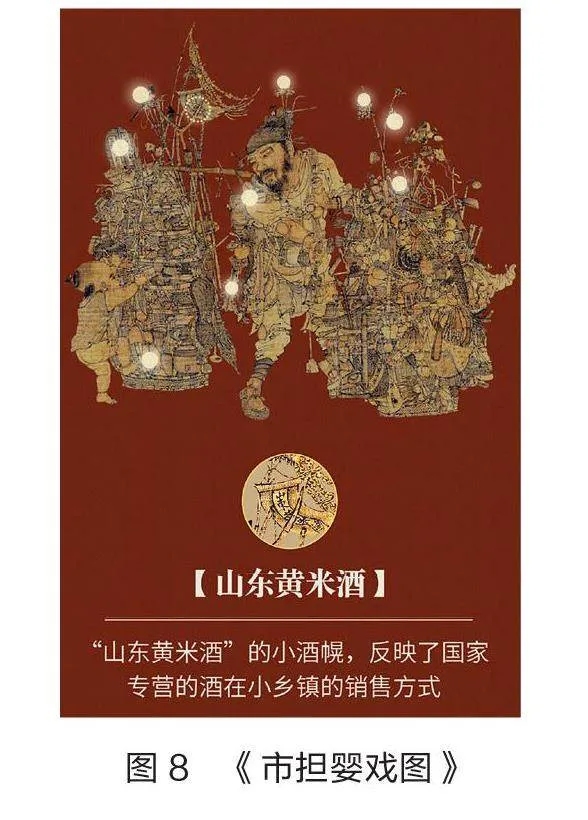

又如,教学“宋代经济的发展”内容时,我们运用“千年调·宋代人物画谱”这一数字展览资源创设历史教学情境,引导学生带着问题“《市担婴戏图》描绘了怎样的场景”观看数字展览。《市担婴戏图》(如图8)图片清晰,内容翔实,界面友好,操作方便。在学生回答出“《市担婴戏图》描绘的场景是乡村集市”后,教师又结合图片情境描述提出下面的学习任务要求:“当都市的商贸活动辐射到乡镇时,就会形成新的商业区,叫作草市,即乡村集市。《市担婴戏图》中描绘的就是乡村集市。它其实是一幅货郎图,货郎担上层层叠叠,摆放了种类繁多的商品,宛如缩小版的超市。请同学们找出货郎携带的物品,包括喜鹊、蒲扇、茶具、兵器、玩具、眼药、山东黄米酒、头饰、花灯、酸醋、灯球等,并用接龙方式描述其功能。”

在数字化教学情境中,学生逐一点击图中物品,通过图文互证的方式了解宋代货郎形象和货物种类。教师要对学生识别的准确度和反应速度予以评价。学生不但高效地完成了学习任务,还能更好地进行自主探究,反复观看学习。

以新情境下的问题解决为重心,是基于历史核心素养理念,教师开展教学与评价的重要原则。有效运用博物馆数字资源,有助于教师创设更加生动的问题情境,让学生在探究情境问题中学习。

三、结合博物馆数字资源把评价贯穿教学活动

实施教学评一体化,教师需要采用多样化的评价方法,进行及时反馈和持续跟进指导。除了课堂教学评价外,教师还应将课前预习、课后作业、项目学习、综合实践活动等列入评价范围。此时博物馆数字资源的运用,不仅有助于教师创新分层作业内容和形式,提高学生作业质量,还有助于动态评估教学技术执行成效,更好地了解学情和优化教学策略,切实做到减负增效。

例如,教学“宋代经济的发展”时,我们设计了如下的分层作业,旨在培养学生自主利用博物馆数字资源学习的能力,激发学生完成作业的兴趣,从而更深入地了解宋代的社会生活面貌。

(1)基础性作业。本课涉及许多文物史料,请结合课堂讲解选择任一任务:一是制作本课思维导图(可利用XMind或者幕布App放置文物图片);二是提供一个文创产品的设计方案(以本课涉及文物作为设计元素);三是设计一份宣传海报。

(2)拓展性作业。借助辽宁省博物馆、福建博物院等微信公众号/小程序/网站,找出与民族发展相关的出土文物或者文献(古代典籍),并将其上传到智慧课堂信息平台。要求:不少于3份史料。

(3)特色性作业。运用学习通App进入“契丹印象——辽代文物精品展”,重点关注“宋辽互通”板块,写一段300字左右的解说词,说明“宋辽互通”有哪些历史见证,并将其上传至智慧课堂信息平台。

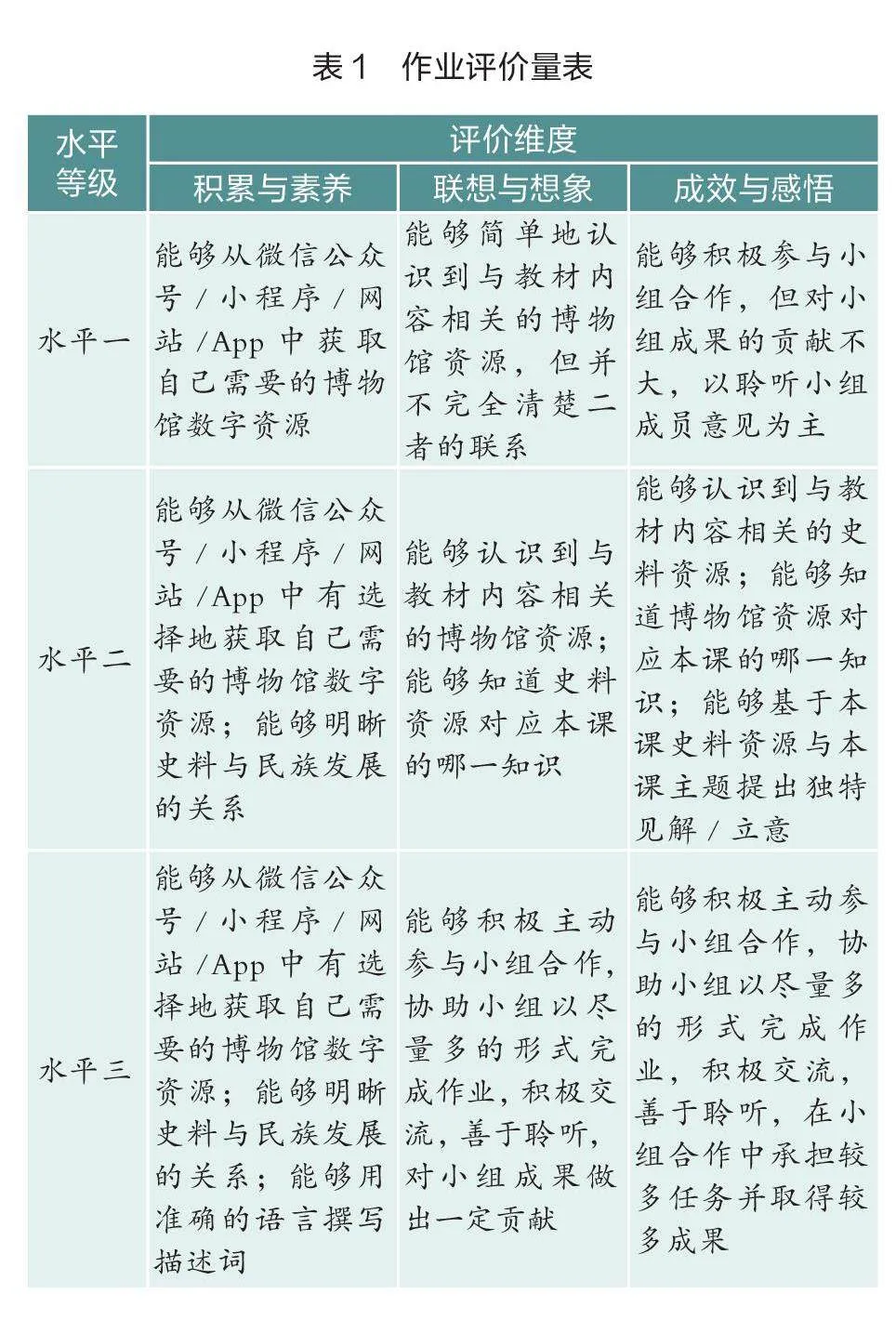

三个层级的作业由学生自主选择。教师可以借助以下量表(见表1)对学生作业情况进行评价[3]。

《义务教育历史课程标准(2022年版)》指出,信息技术的运用能够有效改变教师的教学方式,适应信息时代人们个性化、多样化的学习习惯和学习方式,促进教与学的互动和交流。历史教师常常面临时间不足和空间受限两大难题,将博物馆数字资源运用于历史课堂上,或许是教师解决这两大难题的新思路。教师将博物馆数字资源与教学评一体化相结合,能够极大地拓展历史课堂时空边界,让教材中的图片“活起来”,使历史教学内容具体化、生动化、清晰化,完善学生学习方式,促进学生进行体验式和探究式学习,全面提高历史核心素养。

参考文献

[1] 黄牧航.以图证史的教学反思[J].历史教学(上半月刊), 2022(8):9-14.

[2] 王德民,赵玉洁.指向历史核心素养的“教、学、评”一体化探究[J].历史教学(上半月刊),2022(11):41-47.

[3] 庄瑜,毛倩倩.在真实世界解决问题:基于博物馆的项目化学习[M].上海:上海交通大学出版社,2023.

(作者黄牧航系华南师范大学历史文化学院教授;黄榆系华南师范大学历史文化学院本科生)

责任编辑:孙建辉