曲靖市“三线建设”工业遗产现状及创新利用路径研究

2024-06-27杨咏梅田亚莲

杨咏梅 田亚莲

摘要:“三线建设”是一项规模巨大、意义深远的国家战略举措。曲靖市“三线建设”作为其中的重要组成部分,其遗留的工业遗产承载了一段独特的历史记忆。随着国家对工业遗产的进一步关注,探究曲靖市“三线建设”工业遗产的现状和创新利用路径是一个值得研究的问题。该文在整体梳理曲靖市“三线建设”的历史概况后,基于对曲靖市“三线建设”工业遗产现状的调研情况,分析了对其进行创新利用具有丰富的历史、社会情感、精神文化、美学艺术、文旅等重要价值,并提出了进一步挖掘“三线建设”工业遗产资源、打造“三线建设”文化教育基地、开发“三线建设”文化作品、建设“三线记忆”文化旅游区的创新利用路径。

关键词:曲靖;“三线建设”;工业遗产;现状分析;主要价值;创新利用

中图分类号:F592;F424 文献标识码:A 文章编号:2096-4110(2024)05(a)-0086-05

Research on the Current Situation and Innovative Utilization Paths of the Third-Line Construction Industrial Heritage in Qujing City

YANG Yongmei, TIAN Yalian

(Qujing Vocational and Technical College, Qujing Yunnan, 655000, China)

Abstract: The third-line construction is a national strategic initiative with huge scale and far-reaching significance. As an important part of the national third-line construction, the industrial heritage left over in Qujing City carries a unique historical memory. With the further attention of the state to industrial heritage, it is a question worth studying to explore the current situation and innovative utilization path of the third-line construction industrial heritage in Qujing City. This paper outlines the historical overview of the third-line construction in Qujing City and the investigation of the current situation of industrial heritage, analyzes the historical value, social and emotional value, spiritual and cultural value, aesthetic and artistic value, and cultural and tourism value of the third-line construction industrial heritage in Qujing City, and proposes innovative utilization paths for the third-line construction industrial heritage in Qujing City. It is necessary to further explore the industrial heritage resources of the third-line construction, build a cultural education base for the third-line construction, develop cultural works of the third-line construction, and build a cultural tourism area of the third-line memory.

Key words: Qujing; Third-line construction; Industrial heritage; Analysis of current situation; The main value; Innovative utilization

工业遗产作为一个国家或地区工业文化的重要载体,承载着一段独特的历史记忆。“三线建设”工业遗产主要指“三线建设”时期,在“三线建设”地区遗留下的工业建筑、工矿厂房、工程遗址等物质遗产和建设过程中形成的企业文化、精神等非物质遗产。曲靖市“三线建设”工业遗产作为曲靖红色文化资源的重要组成部分,包含物质形态和精神形态两个维度。曲靖市留下的“三线建设”工业遗产,记录着“三线”建设者的艰苦奋斗和丰功伟绩,需要探索创新利用路径,以让“三线精神”在新时代熠熠生辉。

1 曲靖市“三线建设”的历史概况

1.1 “三线建设”的历史背景

“三线建设”是中国在20世纪60年代中期至70年代末期,为了应对国内外的战略形势和经济发展需要,党中央采取的一项规模巨大、意义深远的国家战略举措。它是一场以加强国防为中心的战略大后方建设运动,涉及区域广、人员多、资金多,是中国国防和经济建设的重要组成部分,不仅改善了我国的工业格局,也促进了中西部地区的整体发展[1]。

“三线建设”的实施过程非常艰苦,需要投入大量的人力、物力、财力,许多城市和地区在这一时期得到了快速发展。作为云南省“三线建设”重点地区的曲靖,也在承担“三线建设”各项任务的过程中,获得了成长发展的契机。

1.2 “三线建设”的基本概况

曲靖,位于云南省东部,地处滇中城市群的核心区域,素有“滇黔锁钥”“云南咽喉”之称。由于地理位置优越、交通便利、自然资源丰富,具备进行军事工程建设的条件,曲靖地区成为云南省“三线建设”的重点布局区域。

从20世纪60年代中期开始至80年代初期,一大批军事工业和民用工业企业在曲靖地区选址、投资、建厂,形成了以交通运输建设为先导,以国防科技工业建设为重点,电子工业建设、能源工业建设、原材料工业建设、机械工业建设、轻纺工业建设等相互配套的全面建设布局。

曲靖市的“三线建设”是国家战略的重要组成部分。在“三线建设”时期,于国家而言,这些基地和设施建设为国家的军事工业和国防事业提供了有力支持,为保障国家的安全稳定做出了重要贡献。于曲靖而言,这些建设项目不仅完善了地方工业体系,促成了曲靖的电子工业、能源工业、原材料工业、机械工业及轻纺工业的快速发展,推动了曲靖地区的工业化进程,为曲靖的工业现代化建设奠定了基础;同时也加强了基础设施建设,改善了交通条件,吸引了大量人才,极大地推进了曲靖地区的城市建设和经济社会发展。

从20世纪80年代开始,随着国际形势的变化和国内经济的转型发展,全党全国工作重心逐步转移,“三线建设”进入调整改造阶段[2]。根据“三线建设要调整改造,发挥作用”的方针,各“三线建设”地区逐步展开了产品结构和企业布局的重大调整。曲靖地区的各类“三线建设”项目也进行了大规模的调整、搬迁、改造、重建,随之留下一大批工业遗产。

2 曲靖市“三线建设”工业遗产的主要价值

工业遗产是由工业文化遗留物组成,这些遗留物拥有历史、技术、社会、建筑、审美或者是科学上的价值[3]。曲靖市“三线建设”项目分布广、涉及门类多、对地方经济和社会发展影响大,经过长期发展,遗留下来的宝贵工业遗产资源成为曲靖独特的历史文化见证符号,承载着“三线建设”的时代记忆。

2.1 历史价值

每座城市,都有自己独特的历史文化积淀。一旦忽视或者丢弃工业遗产承载的历史价值,就抹杀了城市、国家和民族的重要记忆,使历史出现重大空白[4]。曲靖市“三线建设”工业遗产,是曲靖“三线建设”的历史载体,是那段艰辛而荣耀的历史时期的重要见证,是曲靖工业化、城市化发展道路上的一个特殊标本,具有鲜明的时代特色。曲靖市“三线建设”距今已有近50余年的历史,现在,社会已发生重大变迁,留存的“三线建设”工业遗产具有丰富的历史研究价值。

2.2 社会情感价值

工业文化改变了我们的社会面貌,改变人们的衣食住行,记载了广大民众的生产生活,能够产生社会认同感与归属感,能够形成一个城市的文化底蕴,形成一代人的“集体记忆”[5]。20世纪60年代,无数“三线”建设者离开家乡,从全国各地不同地区奔赴曲靖,在偏僻落后的山林中,将满腔青春热血奉献给曲靖“三线建设”事业。曲靖市“三线建设”工业遗产作为“三线”建设者们的集体记忆符号,是包括当时投身于曲靖“三线建设”事业的广大工人、干部、知识分子、技术人员等职工及一大批“三线”子弟形成强烈的认同感与归属感的重要基础,具有独一无二的、不可替代的情感价值。其中,对于广大“三线”建设者们而言,曲靖市“三线建设”工业遗产记录了他们曾经生产生活的过往,承载了他们共同奋斗的青春记忆,是一处心灵家园的归属,是一份厚重且深沉的感情;对于广大“三线”子弟而言,曲靖市“三线建设”工业遗产记录着他们童年的诸多往事,留下了很多美好的回忆,搬离后遗留的工业遗产便成了他们共同的思念。

2.3 精神文化价值

曲靖“三线建设”企业在创办成立初期,由于选址大多远离城市,自然环境比较恶劣,因此生产、生活条件都非常艰苦。但当时曲靖“三线”企业的建设者们,在艰难条件中,仍然怀着高昂的爱国热情和坚定的理想,凭借着坚强的意志和无私的奉献精神,克服了重重困难,竭尽全力使一大批企业从无到有拔地而起,为促进曲靖的工业建设和社会经济发展做出了不可磨灭的贡献。在建设过程中,不仅形成了独特的、具有重要传承意义的企业文化,更铸就了“艰苦创业、无私奉献、团结协作、勇于创新”的“三线精神”。虽然随着时代变迁,不少“三线”企业早已搬迁转型,独留一些厂房、住宿楼、影院等矗立在山林中,但“三线精神”在新时代会继续传承,焕发出新的亮丽光彩。因此,曲靖市“三线建设”工业遗产不仅是向当代人展示曲靖“三线”建设者们激情与贡献的载体,也蕴含着巨大的精神财富,具有丰富的精神文化价值。例如:在修建全国“三线建设”十大铁路干线之一的贵昆铁路过程中,为服从统一调配,集中力量抢修水城至宣威间的艰险路段,宣威境内272名烈士为铁路建设献出了宝贵的生命。1991年,宣威县委、县人民政府决定在乐丰乡兴建乐丰烈士陵园,把散葬于天生桥、荷马岭、螃蟹坡等地的烈士遗骸迁入陵园安葬,以缅怀先烈,教育后代。

2.4 美学艺术价值

工业遗产具有独特的体量、建筑形式、专有设施,使得其具有特殊的视觉感受和独特的工业机械美感[6]。作为曲靖市“三线建设”工业遗产的典型代表,“三线建设”时期遗存的建筑是在特殊时期修建起来的,反映着当时建筑的独特风格,例如厂房车间、生活住宿楼、商铺、球场、俱乐部、学校、职工医院等相关配套建筑。一方面,多用钢筋和红砖、青砖、石砖等砌筑,用水泥抹面,整体简约质朴、规模宏大、颜色鲜明、色彩统一,具有一定的工程美学价值;另一方面,由于特殊建设背景,选址多位于幽深静谧的深山河谷地区,在与周围地势、山林、河流等自然景观的融合中,形成了美丽的工业景观,具有一定的环境美学价值。

2.5 文旅价值

对曲靖市部分现存“三线建设”工业遗产进行合理再利用,可以创造出新的价值。曲靖市“三线建设”企业选址多位于自然资源丰富、靠山临江地区。目前,这些地方大多山清水秀、风景怡人,曲靖市“三线建设”的工业遗产与周围的乡村田园风光一起形成了一道古朴、独特的景观。随着曲靖城市化进程的加快,交通已日益便利,处在近郊地带的“三线建设”工业遗产,离主城区距离不远,适合发展文化旅游等,具有比较大的开发价值。比如:可以打造成“三线”建设者及其后裔们的精神故乡,吸引他们回访旅游或者投资创业等;也可以结合本地的自然资源和人文历史资源,打造特色文化小镇等。

总的来说,当前,曲靖市尚存的“三线建设”工业遗产是在特殊的历史背景下形成的城市文化载体,蕴含着丰富的历史、社会情感、精神文化、美学艺术、文旅价值等。因此,对其创新利用路径进行深入探究,具有重要的研究价值。

3 曲靖市“三线建设”工业遗产的现状分析

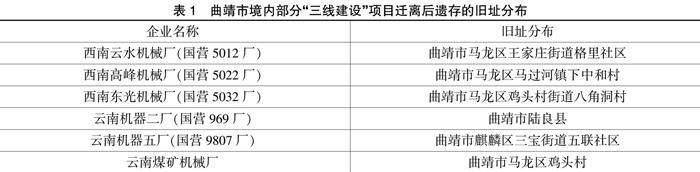

结合前文论述,本文所讨论的曲靖市“三线建设”工业遗产主要是指“三线建设”时期遗留下的厂房、车间等生产设施及其相关的社会活动场所。基于前期资料收集和实地调研考察情况,将研究对象选定于今曲靖市境内部分“三线建设”项目迁离后遗存的旧址,初步统计结果,如表1所示。

根据调研发现,曲靖市境内部分“三线建设”项目迁离后遗存的工业遗产状况主要有以下几种:一是整体格局完好,部分仍在被使用,部分破败,已闲置,有待保护利用,如云南机器五厂(国营9807厂)。二是整体格局较好,小部分被改造利用,大部分闲置,有待进一步开发,如西南云水机械厂(国营5012厂)和云南煤矿机械厂。三是整体格局尚好,常年废弃闲置,部分已被拆除,有待开发,如西南高峰机械厂(国营5022厂)和云南机器二厂(国营969厂)。四是由于城市工业发展,整体已基本被拆除,原貌几乎荡然无存,有待进一步挖掘,如西南东光机械厂(国营5032厂)。

总的来说,目前曲靖市的“三线建设”工业遗产面临着保护不足、开发利用不充分等问题。一方面,由于缺乏有效的保护措施,许多工业遗产面临着遗失和被破坏的风险;另一方面,由于缺乏有效的开发利用手段,许多工业遗产并未充分实现其应有的价值。

4 曲靖市“三线建设”工业遗产的创新利用路径

近年来,国家高度重视对工业遗产的保护。2021年,工业和信息化部等八部门联合印发《推进工业文化发展实施方案(2021—2025年)》[7],提出要扎实推进工业遗产保护。2023年,工业和信息化部印发《国家工业遗产管理办法》[8],旨在贯彻落实习近平总书记关于历史文化遗产保护传承的指示精神,进一步加强国家工业遗产管理,弘扬工业精神,发展工业文化,提升中国工业软实力和中华文化影响力。

当前,曲靖市正在加快建设省域副中心城市,发展处于滚石上山、爬坡过坎、攻坚克难的关键阶段,需要下大气力继续向前推进。深入探究曲靖市“三线建设”工业遗产的创新利用路径,既有助于深挖本地红色资源,充分保护和利用曲靖市“三线建设”文化命脉,提升城市品质和综合实力,助推城市转型升级;也有助于更好传承和发扬“三线精神”,为曲靖市建设云南先进制造业中心提供精神动力,助推魅力曲靖建设。

4.1 进一步挖掘“三线建设”工业遗产资源

工业文化遗产保护与开发的重要前提和基础是调查、鉴别、登录、统计工业文化遗产[9]。摸清曲靖市“三线建设”工业遗产基本情况是进行创新利用的基础。目前,曲靖市对“三线建设”时期留下的“三线建设”工业遗产现状及总体数量暂未进行全面整合,虽然有部分调查研究和学术成果中体现了曲靖市“三线建设”工业遗产的相关内容,但受到条件限制,缺乏整体性、全面性、系统性。对此,一是要利用普查调查,掌握更多基本信息,建立曲靖市“三线建设”工业遗产数据库。要由市文物部门牵头多部门,组织业务人员成立专门的调查组,对目前全市范围内“三线建设”工业遗产资源进行普查。除了档案资料及其他相关文献与实物资料外,还要对曲靖市“三线”企业相关人员进行口述史采访,并对“三线”工业建筑遗产进行实测与拍照、录像等,建立图文并茂的“三线建设”工业遗产数据库。二是要利用科研项目申报,加强曲靖市“三线建设”工业遗产的理论和实证研究。通过鼓励调查研究,可以扩大曲靖“三线建设”工业遗产的研究队伍,掌握更多资料,提升曲靖市“三线建设”文化的影响力。

4.2 进一步打造“三线建设”文化教育基地

目前,曲靖市博物馆已设置“三线建设”专题展览厅,实行对外免费开放,主要围绕“统帅号令、初展宏图”“激情岁月、迎难而上”“艰苦奋斗、风范长存”“浴火重生、再谱新篇”四部分展开。之后,一是可以综合考虑利用现存工业遗产资源,建设融合地域文化、红色文化、廉政文化等方面的爱国主义教育基地或者党性教育基地,为社会各界了解和学习“三线建设”历史文化搭建更多平台,提升大众认知。二是可以选用部分“三线建设”现存工业遗址,打造研学基地,主要展示国家的军事发展历史、“三线建设”的历史、曲靖市“三线建设”的发展历程等,组织各学段学生开展行走的“三线”教育课堂、“重走拓荒路 弘扬工匠精神”等主题活动。在现场参观体验中,学生可以直观地了解“三线建设”时期的国防科技文化,深刻感悟“三线精神”的文化内涵,有助于进一步传承和弘扬“三线精神”红色基因,培植学生的爱国情怀。

4.3 进一步开发“三线建设”文化作品

曲靖市“三线建设”工业遗产资源是曲靖市文化建设的重要资源,可以尝试进一步开发“三线建设”系列文化作品。一是组织打造以曲靖市“三线建设”为主题的精品课程,如“三线建设史”“党性教育”“三线精神”传承等专题,进一步引导社会各界加强对曲靖市“三线建设”文化的认知,激发人们的责任感和认同感。二是组织统筹各方力量,积极开发各类文学艺术作品,如编撰纪实类书籍,对曲靖市“三线建设”的历史沿革、现存资源、文化价值等进行系统介绍,传承历史记忆;或者根据现有工业遗产资源,创编一系列反映曲靖“三线建设”文化的舞台剧、专题纪录片、短视频、歌曲、小说、散文、诗歌等艺术作品,展现曲靖市“三线建设”中蕴含的伟大精神,传递爱国、敬业、团结、奉献等价值观念。

4.4 进一步建设“三线记忆”文化旅游区

曲靖市“三线建设”工业遗产无论是物质形态还是非物质形态的,都具有较高的文化旅游价值。工业遗产的利用想要富有持续的活力,需要从物质承载和文化内涵两方面共同考虑。一是在整合曲靖市“三线建设”工业遗产资源的基础上,根据地理区位等多因素,规划设计“三线建设”工业遗产精品旅游线路或者“三线建设”工业遗产廊道,整体规划和保护“三线建设”工业遗产资源,实现合理化再利用。二是由政府牵头,多方参与,融合资金,建立“政府引导+市场运作”模式[10],打造“三线记忆”园、创意产业园、影视拍摄基地、军工旅游小镇等,形成集遗产保护、精神传承、休闲娱乐、工业旅游、研学教育等于一体的遗产保护群,吸引餐厅、酒店、艺术摄影、教育培训等入驻,还可增加社会就业岗位。三是尝试研发特色鲜明的文创产品,将曲靖市“三线建设”历史文化元素和标识融入艺术创作,如设计手机壳、钥匙扣、文具用品、明信片、建筑模型等,以满足不同群体的需求。

5 结束语

综上所述,曲靖市“三线建设”工业遗产作为那一段辉煌岁月的历史见证,具有深厚的价值意蕴,对其进行合理的保护和创新利用,对于促进经济的高质量发展和文化的保护传承具有重要意义。在今后的实践中,需要政府、企业和社会各界共同努力,在平衡保护和创新利用的经济可行性和文化传承性之间,促进“三线建设”工业遗产与城市规划和发展相协调,以实现历史文化传承和可持续发展的目标。

参考文献

[1] 徐有威,陈熙.三线建设对中国工业经济及城市化的影响[J].当代中国史研究,2015,22(4):81-92,127.

[2] 李彩华.三线建设调整改造的历史考察[J].当代中国史研究,2002(3):43-51,126.

[3] 刘光明,高静,黄克凌,等.工业文化[M].北京:经济管理出版社,2015.

[4] 张京成,刘利永,刘光宇.工业遗产的保护与利用:“创意经济时代”的视角[M].北京:北京大学出版社,2013.

[5] 郑培凯,李磷.文化遗产与集体记忆[M].桂林:广西师范大学出版社,2014.

[6] 饶小军,陈华伟,李鞠,等.追溯消逝的工业遗构 探寻三线的工业建筑[J].世界建筑导报,2008(5):4-9.

[7] 八部门关于印发《推进工业文化发展实施方案(2021—2025年)》的通知[EB/OL].(2021-06-04)[2022-01-02].https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/zh/art/2021/art_a25ffe2754 bb488da049f257263b6518.html.

[8] 工业和信息化部关于印发《国家工业遗产管理办法》的通知(工信部政法〔2023〕24号)[Z].2023.

[9] 徐拥军,王玉珏,王露露.我国工业文化遗产保护与开发:问题和对策[J].学术论坛,2016,39(11):149-155.

[10]吕建昌.近现代工业遗产保护模式初探[J].东南文化,2011(4):14-19.

基金项目:2023年度曲靖市哲学社会科学规划课题“曲靖市三线建设工业遗产现状及创新利用路径研究”(项目编号:ZCKT202329)。

作者简介:杨咏梅(1996-),女,四川宜宾人,硕士研究生,助教,研究方向:思想政治教育理论与实践研究。