贵州省中小博物馆公共文化服务

2024-06-26李官丽周洪宇

李官丽?周洪宇

摘要:截至2022年底,贵州省内已备案的博物馆有148家,其中,中小博物馆118家,是贵州博物馆事业的重要组成部分,承担着公共文化服务供给的重任,其发展虽呈现出数量多、题材类型多元等特点,但也在公共文化基础设施、藏品体系、宣传推广、社会教育、人才队伍等方面存在不足之处,在一定程度上阻碍了贵州中小博物馆发挥公共文化服务效能。现梳理贵州中小博物馆的各项统计数据,分析其发展过程中面临的问题,为进一步优化贵州中小博物馆公共文化服务提出有针对性的建议,发挥中小博物馆在博物馆事业中的主力军作用,为公众提供高质量的公共文化服务。

相关概念概述与研究范围界定

博物馆公共文化服务概述

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》(以下简称《保障法》),公共文化服务“是指由政府主导、社会力量参与,以满足公民基本文化需求为主要目的而提供的公共文化设施、文化产品、文化活动以及其他相关服务”。同时也提到了“公共文化设施是指用于提供公共文化服务的建筑物、场地和设备,主要包括图书馆、博物馆、文化馆(站)、美术馆、科技馆、纪念馆、体育场馆……”。

从公共文化设施、文化产品、文化活动三个层面来看,博物馆的公共文化服包括三个方面。一是公共文化设施,包括博物馆的馆舍、社会教育活动空间、公共服务空间等;二是公共文化产品,如围绕藏品和文物设计制作的文创产品、利用融媒体平台进行宣传推广的产品等;三是公共文化活动,开展面向公众的陈列展览、学术讲座、教育活动等。由此可知,博物馆作为我国公共文化服务体系的重要组成部分,通过发挥收藏、保护、陈列展览、教育、信息传递等职能,向公众提供优质的文化内容、文化产品及文化服务,在保存地区历史文化记忆和社会信息、满足人民群众日益增长的精神文化需求、为公众服务、创建文明社会、提升国民精神文化素养等方面发挥着重要作用。

贵州中小博物馆研究范畴界定

学界虽然就“中小博物馆”的界定进行多次讨论,但其明确定义尚未形成定论。国家文物局博物馆与社会文物司博物馆处处长焦丽丹结合《关于推进博物馆改革发展的指导意见》和博物馆建设规模,将以下四类博物馆列为中小博物馆:一是国有文物系统所属博物馆中,行政隶属层级为“县(区、旗)”“乡(镇)”“其他”的博物馆;二是国有其他行业所属博物馆中,法人类型登记为“事业单位法人”、行政隶属层级为“县(区、旗)”“乡(镇)”“其他”的博物馆,国有其他行业所属博物馆中法人类型登记为“民办非企业法人”和“其他”的全部博物馆;三是全部非国有博物馆;四是在“基层博物馆”基础上筛选“中型博物馆”和“小型博物馆”,即建筑面积≤10000平方米的基层博物馆。

本文基本沿用上述中小博物馆的界定方法,结合贵州博物馆行业2022年发展的实际情况,一方面,避免将贵州省内发展水平较高的县级博物馆纳入中小博物馆范畴,如四渡赤水纪念馆是国家一级博物馆,贵州水族文化博物馆、贵州茶文化生态博物馆、奢香博物馆均为国家三级博物馆,这4家博物馆均不宜放在中小博物馆的范畴内。另一方面,不遗漏具备大型馆的建筑规模,但藏品数量不多、综合影响力不强的基层博物馆,如兴义市刘氏庄园陈列馆、荔波县邓恩铭故居、安顺市平坝区博物馆等,馆舍建筑面积>10000平方米,但综合影响力弱小,不宜纳入大型馆范畴。将行政隶属层级为“县(区、旗)”“乡(镇)”的博物馆97家与行政隶属层级为“其他”的非国有博物馆21家,纳入中小博物馆范畴,共118家。通过全国博物馆年度报告信息系统整理这118家博物馆的备案信息,对贵州中小博物馆公共文化服务现状及当前面临的问题进行分析,在此基础上提出优化公共文化服务的建议。

贵州中小博物馆公共文化服务现状及问题分析

贵州中小博物馆公共文化服务现状

1.基本情况

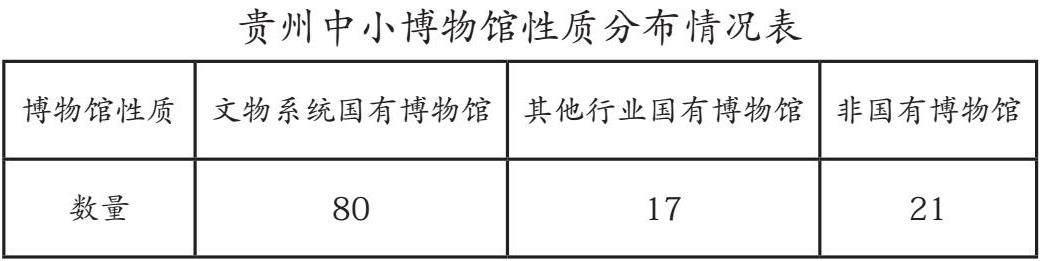

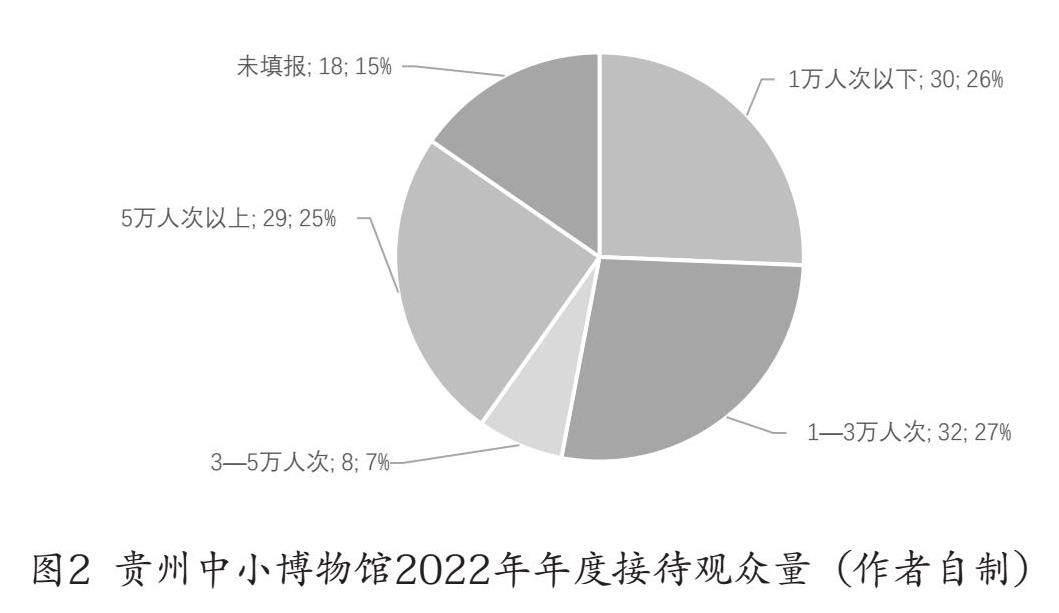

国家文物局发布的数据显示,截至2022年底,贵州已备案博物馆148家,其中118家符合中小博物馆范畴,占比79.7%。在118家中小博物馆中,以国有博物馆为主,共97家,非国有博物馆21家(如下表所示);类型丰富多元,涵盖革命纪念类、历史文化 类、自然科技类、综合地志类和其他类型等题材,其中革命纪念类数量最多,共48家,占比40.7%,自然科技类最少,共5家,占比4.2%(如图1所示);2022年共接待观众566.32万人次(如图2所示)。

2.公共文化设施

据统计,7家博物馆平面建筑面积≥10000平方米,达到大型馆建筑规模,占比5.9%;13家博物馆建筑面积4000平方米(含)—10000平方米(不含),具备中型馆建筑规模,占比11%;98家建筑面积<4000平方米,为小型馆建筑规模,占比83.1%(如图3所示);在教育空间面积方面,有25家为0(含未填部分),49家在0—200平方米(含);仅17家在600平方米以上,在公共服务面积方面,有16家为0(含未填部分);38家在0—200平方米(含);40家在600平方米以上(如图4所示)。

3.宣传推广

据统计,有68家中小博物馆未使用任何新媒体进行宣传推广,占比57.6%(含未填报部分);37家中小博物馆拥有一个社交媒体账号,占比31.4%;9家拥有两个新媒体账号,占比7.6%;4家使用三个以上新媒体账号进行宣传推广,占比3.4%(如图5所示)。

4.公共文化活动

关于陈列展览方面,2022年有25家博物馆举办陈列展览。其中8家类型题材为革命纪念的博物馆共开展62次展览;9家历史文化题材的博物馆共开展66次展览;3家艺术类型的博物馆共开展74次展览;1家自然科技类型的博物馆开展了8次展览;1家综合地志类型的博物馆开展2次展览;3家其他类型的博物馆开展共30次展览(如图6所示)。在开展社会教育活动场次方面,2022年有68家博物馆举办陈列展览。其中27家类型题材为革命纪念的博物馆共开展3379次社教活动;18家历史文化题材的博物馆共开展348次社教活动;10家艺术类型的博物馆共开展31次社教活动;4家自然科技类型的博物馆开展了31次社教活动;4家综合地志类型的博物馆开展了24次社教活动;3家其他类型的博物馆开展共215次社教活动(如图7所示)。

当前贵州中小博物馆公共文化服务存在的问题

当前,贵州中小博物馆发展呈现出数量多、类型丰富的特点,但在公共文化基础设施、藏品体系、宣传推广、社会教育、人才队伍等方面存在不足之处,在一定程度上阻碍了贵州中小博物馆发挥公共文化服务效能。

1.馆舍设施不完善

在已备案的博物馆中,36家博物馆建筑面积在1000平方米以下,占比30.5%,其中有6家建筑面积在300平方米以下;有25家博物馆(含未填报部分)没有教育空间,16家博物馆(含未填报部分)没有公共服务空间。由于馆舍设施不完善,加之部分博物馆远离市区,交通不便,周围基础设施落后,影响了观众前往参观的兴趣,在一定程度上制约了中小博物馆公共文化服务功能的发挥。

2.藏品数量不充足

贵州中小博物馆藏品规模小、数量少、利用率低,面临没有足够的展品进行陈列展览的困境。有11家博物馆(含未填报部分)没有藏品,无法满足藏品展陈;27家博物馆藏品数量在100套以下,且超过三分之二的博物馆没有珍贵文物藏品,藏品展陈能力有限。同时对藏品的研究不够深入、利用率有限,导致藏品展出率低且缺乏研究支撑,种类相似的藏品展陈同质化严重,展陈方式单一,多以图片、照片或静态文物展示,对藏品解读不够且缺少辅助展示,影响观众参观体验感,博物馆服务公众的社会效能受阻。

3.宣传推广不到位

超过一半的中小博物馆没有新媒体账号,未使用任何宣传推广平台,接近三分之一的博物馆只有一个新媒体账号,且以微信公众号作为主要宣传平台,其次是官网,而拥有两个或两个以上账号的博物馆少之又少,以“微信公众号+网站”“微信公众号+微博”为主要模式。此外,还存在对新媒体账号管理不善的现象,部分博物馆提供的官网或微信公众号不能搜索出相关博物馆信息,部分博物馆的账号疏于管理,提供基本信息服务的能力有限,账号界面相关信息推送出现长时间的停更、断更等现象,宣传推广不到位严重阻碍了中小博物馆的知名度提升。

4.社会教育不平衡、不足

贵州中小博物馆的社会教育发展不平衡。一是观众量分布不平衡,从2022年全国博物馆年度报告信息中的观众数据来看,有18家博物馆年观众量没有数据,参观量为在1万以下的博物馆30家,最少观众量为300人次;观众量超过十万的博物馆有16家,最高观众量为4万人次。二是不同类型博物馆社教活动场次差异悬殊,革命纪念年平均社教活动场次为70.4次,历史文化类12次,自然科技类为6.2次,综合地志为4次,艺术类为3.9次,其他类为9.8次,且年社教活动场次超过100的8家博物馆均为革命纪念类型。三是不同类型陈列展览次数悬殊,艺术类年平均陈列展览次数为9.3次,历史文化类为2.3次,革命纪念与其他类均约为1.4次,自然科技类1.5次,综合地志为0.1次。同时,贵州中小博物馆的社会教育发展不足,约四分之三的博物馆均未开展陈列展览,超过五分之二的博物馆没有举行过社教活动,中小博物馆的公众文化服务效能低。

5.人才队伍不完备

贵州中小博物馆的人才队伍建设整体上落后于地市级以上博物馆。部分博物馆从业人员少,在编在职人员仅三人,存在工作人员身兼数职的情况,其既是藏品管理者,又是研究者、讲解员、宣传员等,工作量多、压力大,博物馆公共文化服务难以实现专业化。部分博物馆专业人员匮乏,在编在职的仅初级职称,正高级职称和副高级职称人才短缺,博物馆公共文化服务难以深入开展。此外,大部分博物馆没有志愿者服务的传统,仅少数几家博物馆有固定合作的志愿者,博物馆公共文化服务难以推广。

优化贵州中小博物馆公共服务职能的建议

深挖地方特色文化,完善馆舍基础设施

地方相关政府部门应重视本地中小博物馆的发展,立足于地域文化资源分布实际,引导基层力量深挖地方特色文化,依托当地文化建筑、文化遗存,根据中小博物馆文化建筑现状,在不破坏文化建筑的前提下,合理规划空间布局,扩大教育空间和公共服务空间。实地调研博物馆馆舍周围基础设施情况,完善停车场服务,同时在博物馆附近增设自动贩卖机,售卖饮用水、便捷食物、纸巾等生活用品,完善基础性公共基础设施。

拓宽藏品征集渠道,优化藏品展陈服务

中小博物馆应制订科学的藏品征集计划,拓宽民间藏品征集渠道,将能反映民间生活习俗、生产生活、传统技艺以及具有鲜明时代印记的藏品纳入博物馆收藏范围,同时通过社会调研,与藏品拥有者建立长期借用的合作关系,丰富藏品类型、充实文物数量。与科研院校合作,对文物展开深入研究,深挖藏品独特的文化内涵,为博物馆展陈提供强有力的科研支撑,助力博物馆差异化发展。依托“互联网+”创新展陈方式,着力构建数字化平台,运用3D投影、VR和AR等沉浸式体验新技术,运用于5G、超高清、增强现实、虚拟现实、人工智能等技术手段,打造数字化博物馆,增强公众体验感,提升公共文化服务效能。

提升新媒体运营水平,拓展宣传推广平台

中小博物馆应转换宣传推广思维,充分运用新媒体技术,通过网站、微信、抖音、快手、小红书等信息交流平台,立足于博物馆现有的文化资源,大力宣传和推广博物馆基本信息,开展知识讲座、文物科普、参观咨询服务等活动,持续在新媒体平台上更新博物馆活动预告、活动动态及科研进展等,实现线上资源共享。通过新媒体平台拉近与公众的距离,提升中小博物的知名度,拓展博物馆线上文化服务功能。

借助外部场馆力量,提供优质文化服务

中小博物馆应借助外部文化机构的力量,加强文化资源整合,为公众提供优质的文化服务。首先,中小博物馆应积极主动地与地市级以上大型博物馆交流,形成“大馆带小馆”的协助发展模式,通过大馆的专业指导,在藏品管理、业务开展、学术研究等方面获得更大的支持。同时,小馆藏品短缺的问题也能在与大馆的联动办展中得到有效缓解,有助于小馆展陈与社教活动的开展。其次,也要注重与同类型中小博物馆的沟通,在共性中找到自身特性,推动陈列展示差异化布局,在沟通交流中聚合资源,实现文化资源互助共享。最后,在文旅融合背景下,发展“博物馆+旅游”文化教育与旅游融合新业态,以博物馆为依托,以宣传、阐释为目的,以文化活动为载体,打造主题明确、特色鲜明的研学体验,增强中小博物馆社会教育服务的参与感与体验感。

加强人才队伍建设,完善志愿者合作机制

藏品管理、陈列展示、学术研究、宣传推广等,都需要专业人才的支持。这要求中小博物馆打造一支专业化的人才队伍,培养优秀的管理和服务团队,制订人才梯队培育计划,不断提升团队专业化能力和服务水平。同时,充分利用好文化志愿者这一基层公共文化服务的新鲜力量。相关文化部门应加强政府的政策引导,积极推动建立本地区文化志愿者组织,成立专门的博物馆志愿者服务机构,完善志愿者招募、管理和使用机制,强化志愿者博物馆专业知识技能培训,建立科学合理的考核标准,提升博物馆志愿者的服务水平,不断完善志愿者合作机制。

当前,贵州博物馆事业繁荣发展,中小博物馆应抓住发展机遇,面对当前存在的不足之处,采取完善公共文化设施、拓展宣传推广平台、借助外部场馆、加强人才队伍建设等措施,不断提升公共文化服务水平,满足人民群众日益增长的博物馆文化需求,为服务公众、助力贵州博物馆事业高质量发展贡献力量。

本文系2023年度中共贵州省委党校(行政学院、讲师团)全省党校系统青年课题(2023SWDXKTQN09)。

(作者单位:中共贵州省委党校)