村镇新生路

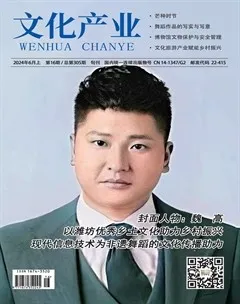

2024-06-26谢仪鸿高子健

谢仪鸿?高子健

文化建设是乡村振兴不可或缺的一部分,如何利用当地文化构建文旅产业发展体系以挖掘时代内涵,推动旅游产业转换升级,是新时代文旅发展的重要议题。现依托场景理论,通过借助产业外力场景和内力场景分析盐田梓村落与甘坑客家小镇的文旅融合路径。具体表现为在外力场景中利用居民及政府社会力量参与,在内力场景中打造文旅品牌,结合体验型经济增强社会影响力,构建营销矩阵,促进乡村文旅发展。

随着城市化进程推进,使得部分城市居民出现心理上的空虚,催生了“返乡归巢”的情感潮流。人们的视线开始转向“被抛弃”的故乡,为沉寂已久的乡村带来了新生的机遇。实践证明,文旅深度融合在乡村振兴战略中发挥着重要作用,取得了丰硕的成果。

理论依据

场景理论(Theory of Scenes)是关注“场景”(Scenario)概念的理论,由芝加哥学派学者特里·克拉克提出。他认为场景是由个体进行消费实践,收获情感体验而形成的具有符号意义的空间;场景也指人与周围景物的关系总和,其核心是场所与景物等“硬”要素,以及空间与氛围等“软”要素,也将“场景”划分为“场”与“景”。其中,“场”由场论、场域与场所构成,“景”则分为景物、景观与景别。

在广义语境下,场景不仅包括物质环境和社会环境,还包括参与其中的个体及行为,是社会空间的体现。所以,乡村文旅融合具备场景的特征,是具体的、可感知的、可参与的路径。

基于上述理论,本文依托场景理论,通过对比盐田梓村落与甘坑客家小镇的文旅融合实践路径,深入剖析两地文旅融合的场景,探索文旅产业在乡村振兴中的价值。

文献回顾

本文主要以香港盐田梓村落为例,从乡村保护与修复、文旅开发场景两方面展开文献回顾。

乡村的保护与修复涵盖了对村落的物质环境及精神层面的修复或恢复,目标是使其达到原始或预期的理想状态。该场景研究显示,“村民回流”现象是盐田梓修复的关键环节,社区成员的积极参与和人心凝聚力在其中发挥了关键作用,直接影响村落保护与修复的持续性发展。同时,需要重视乡村地区文化传统及生态环境场景的保护,并通过挖掘地方文脉中价值要素,构建全新的保护机制。

乡村文化旅游开发作为当今乡村振兴的主要途径,主要以本土文化、艺术赋能两个方面展开。现有研究表明,盐田梓村落重要的本土文化如天主教、客家文化及制盐传统,为其文旅开发提供了场景基础,使多种文旅项目得以落地实施,吸引众多游客前来;在对比濑户内海艺术节与越后妻有艺术节后,得出乡村艺术需贴近乡土情感并体现于艺术载体中,反映出乡村文旅中艺术场景开发需兼顾地域文化的存在因素。

综上,学术界针对村镇现状提出针对性保护与开发对策的应用研究已取得显著进展,且多数研究对乡村文化旅游开发进行了论述,对相关研究起指导性作用。但较少以社会的空间场景的角度对乡村文旅融合路径进行探究,故本文以文旅融合路径为切入点展开论述。

各场景下的盐田梓村落振兴

村落概述

盐田梓村落位于香港新界西贡,18世纪初由来自广东梅州五华的陈孟德夫妇在此创村,“梓”为“不忘故乡”之意。村民世代以晒盐、务农及捕鱼为生,全盛时期产盐量可供给西贡及周边村落食用,目前仍使用的古法水流法制盐,为香港唯一可供考据的“活盐田”。

19世纪中期,盐田梓全村皈依天主教,成为天主教在香港的主要发源地之一。百年建筑圣若瑟教堂为该村落的主要景点,盐田梓因此成为香港少数天主与客家传统并存的村落。20世纪60年代,因无法维持生计,村民陆续移居至香港市区或移民国外,直至1997年全村迁移。由于人类活动的大幅减少,岛上生态环境被显著改善,从而使得大量珍稀动物得以被发现。

2003年,盐田梓村落的修复工作启动,这座沉寂的小岛上的村落重新回到大众的视野,村落中传统技艺、文化、生态被活化并加以开发利用。岛上基础设施与接待设施建设不断完善,节庆活动落地开展,旅游接待人数随之上升。

外力场景:官方引导 民众投入

外力支持场景是指乡村文旅融合中政府为地方提供的各项支持措施及村落村民的自发参与,即独立于物质基础外的因素在乡村振兴中的作用场景。

香港特区政府在盐田梓村落的修复及开发中起重要支撑作用。盐田梓的修复工作伊始于岛上的圣若瑟教堂,在2011年被特区政府评为二级保护建筑,让村落的修复及开发得到更多关注,使深度文旅融合成为可能。特区政府十分重视对乡村人文旅游资源的保护与开发。以2017年香港商务及经济发展局旅游事务署颁布的《香港旅游业发展蓝图》为例,该规划提出要开发具有本土特色的旅游资源及产品,涵盖历史、艺术及生态旅游等领域。在这一的规划的指导下,包括盐田梓艺术节在内的一系列旅游节庆被纳入开发计划。

在盐田梓村落的修复及文旅项目的运营中,本地村民扮演者至关重要的角色。村民是村落本土文化与物质资产的继承者,也是推动村落整体适应现代社会的关键力量。盐田梓修复工作最初由村民自发组织,通过成立村委会与盐光保育中心,继承当地传统文化并开发乡村旅游资源,不断丰富乡村文旅项目。其中,西贡圣心堂协办的“盐田梓宗教文化生态之旅”成功吸引了大量游客。随着村落知名度提高,更多村民因对故土的认同感增强而重返盐田梓,利用专业技能优势参与村落复修及文旅项目的开发运营。

内生场景:传统活化、生态建设、艺术体验

内生动能场景是指乡村在文旅融合中立足村落现有旅游资源而新生产创造的项目要素,即由多种内在综合要素组成的文化旅游项目在乡村振兴中的作用场景。

盐田梓村落传统制盐业的活化利用,为地区非物质文化遗产的保护传承创造条件,并拓展了该村文化旅游项目的开发路径。盐田梓村民于2011年筹办成立了盐光保育中心,主导村落传统制盐业相关事项。其对“水流法”制盐技艺的传承及对盐田场地的复修,在2015年获联合国教科文组织亚太区文化遗产保护杰出项目奖,可见传统制盐技艺的保护传承现状较佳。盐田梓村落的盐田作为香港唯一的天然盐田,修复后定期对公众开放,现已开发出包括研学游、遗址游在内的多种文旅项目供游客选择,出产的高质量海盐作为纪念品出售,共同构成了盐田梓非遗制盐技艺的文旅场景。

盐田梓生态博物馆的建设,为村落自然生态与人文生态的真实性、完整性以及原真性的保护、保存与展示作活态留存,使村落全域文旅场景的开发成为可能。盐田梓岛上分布多种自然生态地域类型,包括红树林、小型次生树林、河滩、盐田等,栖息有包括小白鹭、斑鸠、蓝凤蝶在内的多种珍稀动物;人文生态方面,盐田梓村落中客家文化、天主教文化、盐田文化等相互交融,构成多样的地域风情。盐田梓依托自然生态及人文生态价值优势,已构建出生态文旅场景,以村落为主体的全域生态博物馆,足以满足承载量内游客的体验需求。

盐田梓艺术节的举办,带来文化旅游中体验式的艺术参与场景,挖掘地方文脉并吸收当代文化成果。由香港旅游事务署举办,历时三年的盐田梓艺术节,分别以“天”“地”“人”为主题,分布于村落各处的展品由香港艺术家及村民共同创作。艺术节融合盐田梓的自然、人文景观与现代艺术,游客获得了更好的精神体验,提高了村落的曝光度,使其逐渐形成地区文旅品牌。

甘坑小镇振兴路径

村落概述

甘坑客家小镇位于广东省深圳市龙岗区,是一个有300多年历史的客家古村落,其作为第四次客家大迁徙的产物,与香港客家人同根同源。清康熙年间《新安县志》中有甘坑山“瑶人居之”的记载,到了清嘉庆《新安县志》才出现官富司管辖的客属村庄——甘坑。

从闽粵赣三角区辗转徙居甘坑的客家人在此扎根,传承客家文化,但因位置偏僻且重建困难,其乡村景观无法实现自给自足。直至1978年改革开放,甘坑成为深圳市“扶贫奔康工程”的帮扶对象后才有所转机。

外力场景:政府引路、民众同心、企业注资

与盐田梓相似,甘坑小镇的振兴之初完全依赖外力场景下政府的支持。2010年,深圳政府出资对甘坑进行修缮,在改善居民生活的前提下整合利用当地文化资源,协力打造传承客家文化的特色小镇。2011年,客家商人江坤城将收集的明清时期特色古建迁至甘坑,客家民俗的碉楼、广府风格的骑楼、江南情调的阁楼等反映客家人从中原大地一路迁徙到南方边陲、吸收各地文化形成的珍贵文化遗产尽数保留在甘坑。2012年,北大研究所立项成功,甘坑小镇开启了为期三年的改造。2016年,深圳市龙岗区政府与华侨城集团达成合作,创造性地采取政府、村民与村股份公司合作的形式,围绕“文化+旅游+城镇化”战略模式,用创意、管理和资本介入的方式,打造异于其他特色小镇的“IP TOWN”。

内生场景:文化搭台、IP赋能、科技开发

为打造国家级特色小镇,华侨城集团在甘坑原有建筑复原的基础上,进一步注资修缮。同时,深度挖掘传统文化,将传统技艺搬上舞台,开展麒麟舞、鲤鱼灯舞、山歌戏、皮影戏等传统演艺活动,利用甘坑民俗博物馆展出独特的客家节庆、婚丧、祭祀礼仪;在特定时节开展文娱互动,“小凉帽踏青节”“灯笼节”等自创节事活动吸引群众参与其中;并独设甘味巷让游客体验传统客家盆菜、酿豆腐、艾粄、客家茶果、三及第汤等特色小吃。

为充分发挥文化之于经济的优势,华侨城集团为甘坑小镇制定了一套个性化方案。作为广东省第五批省级非物质文化遗产,客家凉帽在其中发挥重要角色。查史得“赤竹”为制作凉帽的主要原料,甘坑的客家人采竹后经过33道工序,制作艺术价值与实用价值兼备的凉帽。鉴于凉帽的制作技艺逐渐失传,甘坑为挽救传承这一传统手艺特地成立了“甘坑凉帽保护研究中心”,开设课程让公众接触这项传统技艺。同时,剖析客家凉帽内涵、外部包装的形式,设计开发本土IP形象“小凉帽”,继而打造系列文创产品,创作小说《会飞的小凉帽》、绘本《鲇鱼塘记》、动画《小凉帽之白鹭归来》等作为衍生作品。旨在以文化推动各类产业发展,助力经济恢复。

华侨城集团在甘坑小镇精心规划了“小凉帽”农场为农耕体验区,致力于引导在城市环境中成长的孩童们接触自然。在这里,孩子们可以自主摘菜、撒播种子,沉浸式地体验农耕乐趣。此外,“小凉帽”农场可作为“小凉帽”IP形象的实景展示地点,将动画、绘本中人物形象故事于农场实景展示,将荧幕中的形象和现实相呼应,使甘坑的文旅融合发展形成闭环。

除传统形式外,华侨城集团运用现代科技,为甘坑注入时代特征。V谷乐园作为小镇科技游乐园区,利用VR、AR等技术,结合IP形象布局天空之城、魔法部落等八个体验区,打造时光、飞行影院等数十项体验项目。

在盐田梓村落与甘坑客家小镇的乡村振兴的外力场景中,政府与村民均作为主要外力因素推动地区文旅融合进程。盐田梓作为历史、生态及艺术全要素具备的乡村文化旅游地,依托香港特区政府的介入,获得了包括基础设施建设、政策扶持在内的保障,从而促进盐田梓乡村文旅的可持续发展;而盐田梓村民群体自发的群体意愿如乡土情怀、集体回忆等,及其组织筹备的机构、项目所构成的外力场景,托举了盐田梓文化与旅游业的融合发展。甘坑客家小镇依托政府支撑修缮客家传统建筑,同时在社会力量的支持下,通过优化小镇分区布置,充分利用小镇资源,使甘坑成功入选首批广东省夜间文化和旅游消费集聚区。

内力场景中,两者的文旅融合路径不尽相同。盐田梓依托传统非遗制盐业,塑造制盐技艺文旅场景,借助优良的自然生态与人文环境,建设全域生态博物馆,并积极引入体验式艺术节,进一步丰富了乡村文旅融合内生场景。甘坑小镇则纵向挖掘客家凉帽文化,创造性开发IP形象,衍生文创产品,将体验式经济融入小镇发展,形成“IP TOWN”的独特营销风貌,使甘坑客家小镇从无人问津变为首批国家级文旅特色小镇。

通过对两者的分析,盐田梓在生态、文化、艺术等方面已有所建树,可借鉴甘坑小镇的IP建设经历,打造特色形象,发展艺术体验,衍生文创产品及更多当地特色产品,充分利用“5G+”技术,结合VR、AR、AI等技术应用,进而拓展营销渠道,吸引游客,助力文旅新一轮融合发展;而甘坑小镇可以学习盐田梓对于盐田的开发利用,针对6—12岁群体,充分利用现有的“小凉帽”农场,可开展类似于《种地吧》的真人秀节目,鼓励青少年参与其中。开展与艺术相关的展览比赛,鼓励青少年设计不同的小凉帽形象,采用不同的民族服饰绘制形态各异的“小凉帽”,线上线下同步推广,线下办展,线上巡回,让IP形象深入人心。

综上所述,乡村的发展离不开社会力量的支持,但更为重要的是如何利用自身区位优势,发挥独有的内生场景优势,进而通过拓展营销渠道,推动乡村文旅产业的深度融合与创新发展。

(作者单位:1.广州南方学院政商研究院; 2.广州南方学院公共管理学院)