PDCA循环理论视角下中澳高校教师绩效管理体系比较研究

2024-06-21杨仕元凌舒婷范酉庆

杨仕元 凌舒婷 范酉庆

摘 要:新时代如何在提高教师绩效的同时减少教师压力,成为值得关注的问题。本文在PDCA循环理论视角下,比较了中国和澳大利亚两国高校在绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个环节的差异。在绩效计划方面,澳大利亚高校实行人本化制定,中国高校多为校、院、系三级层层划分制定。绩效实施方面,澳大利亚高校绩效辅导贯穿绩效考核周期,注重信息反馈,中国高校绩效辅导淡化过程,看重结果。绩效评价方面,澳大利亚高校多采取差异化年度考核方式,中国高校进行标准化年度考核。澳大利亚高校在教师晋升考核方面分层级,中国高校则多为预聘制和非预聘制。绩效反馈方面,澳大利亚高校对于绩效不达标的教师所采取的整改措施较严格,中国高校同样有惩罚措施。中国高校绩效管理,可以从四个方面进行优化:一是绩效计划的制定做到标准化与个性化结合;二是重视绩效实施环节,建立沟通机制;三是针对性优化各类考核;四是对绩效结果进行诊断,助力下一循环。

关键词:PDCA;高校教师;绩效管理;澳大利亚

中图分类号:G647 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)03-0097-10

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.03.009

随着“双一流”建设的快速推进,中国高校对于高水平人才的需求越发迫切,对教师的绩效要求也越发严格。在极力追求绩效产出的大环境下,预聘制在我国异化为“非升即走”,成为引发青年教师“群体性焦虑”的激进措施[1]。为了完成绩效任务,许多教师不得不延长工作时间,工作日平均每天工作9小时,周末每天工作6小时左右[2]。反观海外,2022年,澳大利亚位居全球国家幸福指数排行榜第12位,该国教师在舒适的环境中依旧能取得较好的科研成果。根据In Cites平台数据显示:2019—2021年的高被引论文中,来自中国大陆的论文占比为1.17%,澳大利亚为1.47%;在被引次数排名前十的论文中,来自中国大陆的论文占比为11.70%,澳大利亚为14.17%。这意味着在高质量科研产出方面,澳大利亚整体上高于中国。如何在降低教师压力的同时兼顾绩效?澳大利亚高校的绩效管理体系可以为我国高校提供参考。由于中澳两国高校情况存在差异,直接照搬澳大利亚的教师绩效管理体系未必能触及问题的根本,故有必要审视中澳高校教师绩效管理的差异,以探索我国高校教师绩效管理优化的方法策略。基于此,本研究结合PDCA循环理论,从绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个方面对中澳高校教师绩效管理情况进行比较,对我国高校教师绩效管理提出优化建议。

一、PDCA循环理论在教师绩效管理中的应用

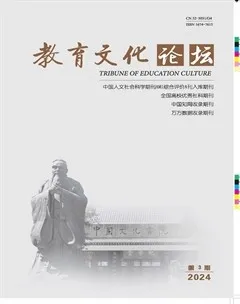

中国高校普遍存在将绩效管理等同于绩效考核的问题[3]。绩效考核是将教师工作结果与既定考核指标进行对比,侧重对个人能力与考核期内工作成果的评价。绩效管理是一个完整的管理过程,它能够帮助教师提高绩效,助力组织实现战略目标。虽然绩效考核是绩效管理的重要组成部分,但将二者等同会导致绩效管理的战略性功能弱化,片面强调绩效考评,忽视考评结果对组织目标达成的驱动作用[4]。因此,需要从绩效考核向绩效管理过渡,建立完备的教师绩效管理体系。构建绩效管理体系的关键在于形成闭环系统,让同一管理周期内的绩效活动环环相扣,在建立体系的过程中,高校可以采用PDCA循环四阶段绩效管理方法。PDCA循环理论最早源于Shewhart提出的PDS(计划、执行、检查)模型[5],Deming在深入挖掘PDS的基础上拓展改进,提出了PDCA理论。他将质量管理分成Plan(计划)、Do(实施)、Check(检查)、Act(处理)四个环节[6],形成一套独具特色的科学管理体系,应用于产品质量管理后取得良好效果。

PDCA循环理论不仅可以运用在质量管理中,同样也适用于教师的管理工作。众多学者用PDCA循环理论研究如何提升教师教学质量[7-11],也有一些学者运用该理论研究教师绩效。王雪提出:通过PDCA循环建立教师发展性考核管理新制度,以探索构建“双一流”背景下适应高校教师发展的绩效评价体系[12]。张欣和卜龙基于PDCA循环理论,从绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估、绩效反馈以及构建校-院、院-系两级循环的教师绩效管理模式等方面进行了实证检验[13]。鞠晓红和牛熠利用PDCA循环制定了OKR推进执行、OKR中期回顾、OKR结果评价、OKR结果反馈的高校教师OKR绩效管理模型的实施路径[14]。常铮通过分析民办高校教师绩效管理流程,构建了绩效计划、绩效实施与管理、绩效评估、绩效反馈的民办高校教师PDCA绩效管理流程模式[15]。本文将从绩效计划、绩效实施、绩效评价、绩效反馈四个方面形成的PDCA闭环系统研究中澳高校教师绩效管理体系(见图1)。

二、基于PDCA循环理论的中澳高校教师绩效管理比较

(一)P阶段(Plan):教师绩效计划

澳大利亚高校以政策为先,实行人本化的绩效计划。第一,高校绩效计划的制定以完备的政策数据库为依据。大部分澳大利亚大学都有自己的政策数据库,绩效计划根据数据库中的文件要求制定。以澳大利亚国立大学为例,数据库规定学术人员的绩效由本人参与确定,并且为了适应大学学术发展和政策更新,每年至少开展一次绩效商讨。对于设定的绩效目标,每年至少进行一次正式的审查,除特殊情况外一般在中期进行[16]。第二,绩效计划多由导师和教师共同讨论制定。大部分澳大利亚高校给未达到教授级别的教师配备了导师,导师一般由系主任或学院资深学术工作者担任。配备导师是一种非正式的安排,日常工作中导师和教师既可独立工作,也可密切合作。每年年初,导师和青年教师通过会议商讨绩效计划和具体目标。导师需要向教师提供学校和院系次年有关计划的信息,包括但不限于职位描述、学校或院系的战略目标、学术晋升标准。双方就绩效目标、绩效指标以及未来的发展计划进行讨论。最后教师将确定好的绩效计划内容上传至学校绩效系统中,由导师进行审核与批准,高校人力资源部负责绩效系统的维护和绩效目标的记录。

中国高校教师绩效计划制定与澳洲不同。第一,绩效计划实施主体大多分为校、院、系三级。计划内容依据学校绩效考核相关文件制定,制定工作一般由学校规划、学院主导、院系落实。多数中国高校会在学年初制定年度绩效计划,学院将年度绩效计划分解至各系室,系室则组织每个教师填报绩效计划。通过层层传导压力制定绩效目标的方式,明确教师需要发表的文章数量、申报的课题数量、完成的教学任务等,形成绩效计划。第二,常见的绩效计划分为固定绩效计划、灵活绩效计划和宽松绩效计划三类。固定绩效计划是教师每年工作量的最低限,它是绩效任务的最低标准,每位教师原则上必须达到学校制定的最低绩效标准。灵活绩效计划是在固定绩效计划的基础上,额外提出的绩效目标,往往是为了更好发展学科专业而设置的更高标准。少数高校采取宽松绩效计划,不强制制定固定或灵活的绩效计划,教师正常完成工作即可。

(二)D阶段(Do):教师绩效实施

澳大利亚高校在绩效实施过程中重视绩效辅导,强调绩效信息的传递与反馈。第一,高校对教师的绩效辅导是一个持续性的过程。绩效计划确定后,学校会持续跟踪教师绩效的完成情况,导师会和青年教师定期讨论绩效目标和工作进展。第二,导师与青年教师能够实现有效沟通。进行定期讨论时,教师可以在向导师汇报绩效完成情况后征求导师对绩效实施的意见,也可以向导师请求额外的支持来帮助实现绩效目标。导师会在这个过程中检查被考核人的工作量,记录其所取得的关键性成果,判断该教师是否能够实现绩效目标,并尽可能地帮助其解决完成绩效的障碍,提供建设性的意见。必要时,导师可以对绩效目标以及原始绩效指标进行更改[17]。第三,绩效信息能在教师和学校间双向传递。每次讨论结束,教师会在绩效系统中更新绩效完成进展、取得的阶段性成果,补充绩效计划外的目标,导师会提交谈话记录与意见,完成绩效信息的记录。教师绩效的完成情况通过导师及时反馈到学院,信息从下至上得到传递;学院通过导师对教师提供帮助与支持,信息从上至下得到反馈。

绩效实施过程中的辅导环节在中国高校往往易被忽视。第一,教师教学绩效辅导重结果轻过程。一般学院会让经验丰富的教师传授青年教师教学经验,但由于很多高校绩效考核的主要依据,是教师最终产出是否达到预定标准,对于过程的考核几乎没有,仅用一系列量化数据反映教师考核期内的业绩[18],所以教学辅导的重心落在了让青年教师能够独立授课并满足教学课时要求上,而不是如何把课讲好,提升教学质量。第二,教师难以获得科研绩效方面的辅导。一方面,大部分高校较少提供正式辅导;另一方面,因为资源有限,非优势学科的科研团队为青年教师提供科研辅导往往心有余而力不足。一般情况下,只有具有丰富科研资源的高校或者优势学科的科研团队能够形成老带新的传统。从整体来看,中国高校未在思想上引起对教师绩效辅导的重视,实践中也常被忽视。即便有管理者在绩效计划制定后与教师进行了沟通,也只是简单谈话,流于形式,仅仅了解教师绩效任务的完成情况,较少关注教师任务进展是否顺利,只重视绩效考核结果。

(三)C阶段(Check):教师绩效评价

1.年度考核

澳大利亚高校教师年度考核多采取一对一形式进行差异化考核。由于每位教师的绩效计划不同,绩效实施过程中记录的绩效信息也不同,所以需要进行差异化考核。导师对青年教师工作情况较为了解,且参与了教师绩效管理的前两个环节,因此在年度考核中作为主要评价人。年度考核一般采用被考核人和导师当面交流的方式进行。考核指标包括教学、科研、服务成果、个人整体规划四部分,考核标准由硬性指标和主观评价构成。被考核的教师需要将自己的工作情况和取得的成果全面地向导师汇报,并在交流结束后将汇报内容和下一年度的个人规划填写在学校考核系统中。之后,导师会在系统中做出评价、提出建议,最后由系主任对以上所有内容进行整体评价,得出考核是否合格的结论。在经过与导师交流、考核系统填写、导师评价、系主任整体评价四个关键步骤后,整个年度考核流程才算完成。若导师平时与教师在工作上保持独立,则由系主任作为主要评价人,系主任在当面交流环节给出他对该教师的评价,双方通过讨论达成一致后,将绩效评价结果上传系统。

中国高校教师年度考核一般是标准化考核,评价指标看重数量。中国高校教师年度考核内容基本包括德、能、勤、绩、廉五个方面,考核指标多从人才培养、科研工作、社会服务三方面制定。即便在“破五唯”趋势下,多年来根深蒂固的量化考核标准仍未完全扭转,人才培养方面关注教学课时与教改论文、教改课题、教材编写数量等;科研工作方面关注课题数量和级别,论文数量及影响因子等;社会服务方面关注横向合作项目数量、金额,科技成果转化数量等。不同办学定位与办学层次的高校教师评价标准上存在相似之处[19],区别在于高层次的大学对教师的考核标准更高更严格。考核结果按照等级划分,作为教师晋升、调薪、奖惩的依据。考核一般在每年年末启动,教职工填写个人年度考核登记表提交至相关考核单位,考核单位根据教职工的岗位要求做出综合评价,有时还需要教师进行述职。考核结果一般分为优秀、合格、基本合格、不合格几个等次。结果在单位内公示,无异议则报学校人事处,人事处审核后上报学校审议及公示。

2.晋升考核

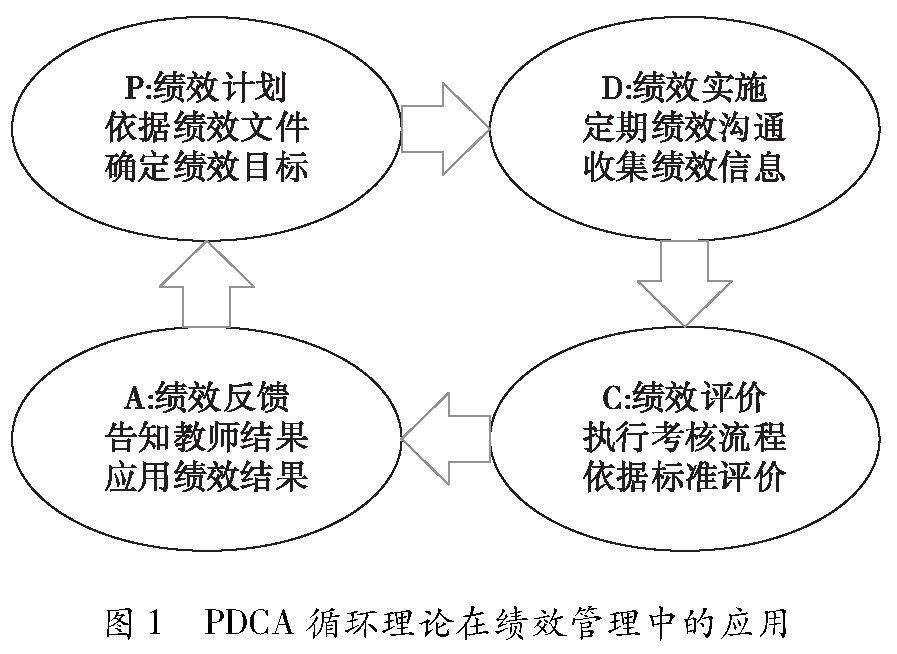

澳大利亚高校教师晋升分层级,层级越高考核越严。教师等级分为Level A-Level E 5级,晋升考核难度逐级增加。一般来说,A-D级晋升流程类似,晋升E级(即教授)流程较为复杂。本文主要介绍A-D级晋升流程,并详细阐述C级和D级,便于与国内晋升副教授对比(见表1)。一般来说,教师需要与学校签订连续合同或固定年限合同,且任职满一定年限后才拥有申请晋升的资格。为了让青年教师更好地得到晋升,部分学院会安排2~3名指导教师为申请人提供帮助。指导教师往往由职级较高且近期成功晋升的教师担任,通过分享晋升经验、提出建议等方式协助申请人顺利晋升,这种指导相当于高职级教师对低职级教师的传帮带。教师需要准备好晋升材料,根据导师或指导教师的反馈意见进行修改后,将材料提交系主任审核,通过后再提交给院长,以上流程均顺利通过才能正式提交至学校。之后,学校晋升工作委员会以面试的形式对申请人进行考核,判断其是否达到晋升标准。未能成功晋升的教师可在规定时间内向学校人力资源部上诉。

中国高校晋升考核方式取决于聘任制度。实行预聘制的高校和未实行预聘制的高校,晋升考核方式完全不同。第一,预聘制高校晋升程序较为严格。简言之,预聘制就是考核教师能否在规定时限内从助理教授晋升为长聘副教授。以武汉大学为例,教师入职第三年进行首次晋升考核,达到设岗单位副教授学术水平或取得本学科突出性成果的教师可以申请晋升。未能顺利晋升的助理教授,若聘期考核结果合格,经设岗单位同意可以续聘。第二个聘期届满,仍未能顺利晋升为副教授的教师则不再续聘[20]。预聘制晋升失败就必须离职的要求,给青年教师带来巨大压力。第二,非预聘制高校实行较为人性化的分类晋升。例如,中国农业大学将教师分为教学科研型岗位、教学型岗位、研究型岗位三类岗位,不同岗位的职称晋升标准和要求不同。教学科研型岗位对教师在科研和教学方面的成果均有一定要求,教学型岗位偏重于考核教师的教学质量,研究型岗位偏重于考核教师的科研成果,不同类型的教师都有机会晋升。在这种制度下,教师晋升的难度大大降低,也没有被迫离职的压力。

(四)A阶段(Action):教师绩效反馈

中澳高校在绩效反馈方面做法类似,但澳大利亚高校对于绩效不达标的教师,处理措施更加严格。澳大利亚高校年度考核结果由导师告知被考核人,晋升考核结果由院长或教师晋升委员会主席告知申请人。若被考核人对结果不满,可在规定期限内提出申诉。年度考核结果会作为调薪、续聘、开展下一年度工作的依据,且考核结果合格是教师晋升的前提条件。年度考核结果优秀的教师将获得表彰与奖金,年度考核结果不合格的教师需要签订一份有明确时间限制的改进计划协议,协议中会详细说明需要改进的具体方面,必要时学校会提供额外指导和培训。若在规定时间内未能有效改进,教师将会受到书面警告、降职、终止雇佣等处分。

中国高校年度考核、晋升考核的结果会通过公示反馈给被考核人,在公示期内被考核人对结果不满可提出申诉。有些学校对考核结果的反馈不够及时,考核结果更多向相关上级部门反馈,教师本人只知道评定结果,且并没有在教学过程以及其他工作方面给予教师更多的支持或培训[21]。考核结果的应用与澳大利亚高校类似,与是否续签合同、增长薪级工资、晋升专业技术职务等人事管理功能挂钩,用途单一[22],具体情况见表2。

三、对中国高校绩效管理的启示

中澳两国高校都根据本国高校现状制定了各具特色的绩效管理体系。在绩效计划方面,澳大利亚高校实行人本化制定,中国高校多为校、院、系三级层层划分制定。绩效实施方面,澳大利亚高校绩效辅导贯穿绩效考核周期,注重信息反馈,中国高校绩效辅导淡化过程,看重结果。绩效评价方面,澳大利亚高校多采取差异化年度考核方式,中国高校进行标准化年度考核;澳大利亚高校在教师晋升考核方面分层级,中国高校则多为预聘制和非预聘制。绩效反馈方面,澳大利亚高校对于绩效不达标的教师整改措施严格,中国高校同样有惩罚措施。总之,中国高校可以学习澳大利亚高校的先进经验来提升绩效管理工作的质量,同时减轻青年教师的绩效压力。

第一,绩效计划的制度化与个性化相结合。制定绩效计划时,可以先自上而下制定绩效管理制度,确定绩效目标,然后自下而上收集院系和教师意见建议,经过反复讨论建立相对稳定的绩效管理体系。院系领导和人事处可以结合学院当前的学科和专业发展情况,与教师共同商讨最终的绩效计划,让绩效计划既符合标准化的制度文件,又能针对每一位教师的特点体现出差异化。教师可以根据考核周期内的任务提交内容较为详尽的绩效计划书(可包括研究方向、研究路径、预期成果、教学计划等)[23],与系/室主任及分管领导沟通后形成自己的绩效计划。在保证公平性的基础上,按照目标管理方式于年终对照目标检查绩效完成情况。

第二,重视绩效实施中的辅导环节,建立沟通机制。首先,在思想上提高对绩效辅导重要性的认识,认识到绩效辅导是帮助教师发现自身问题、确定职业生涯发展路径、提升综合绩效的重要管理举措,要让教师明白绩效辅导不是挑刺找茬,而是真正着眼于教师未来发展的措施。尤其对于新进教师,要通过绩效辅导使其明晰岗位职责,尽快完成角色转变。其次,学院要建立有效的沟通机制,采用学术研讨会、一对一面谈、教师经验分享会等形式对教师进行绩效辅导,为教师提供教学和科研上的指导和帮助。最后,学校管理者要定期与教师沟通,帮助他们克服完成绩效时遇到的困难,解释绩效评价的过程和依据,知晓未来的提升方向。

第三,针对性优化各类考核。首先,在年度考核方面,要质量与数量兼顾。我国高校现有考核标准一般只对绩效任务数量有所规定,对质量的要求并不明确。年度考核应将定量考核与定性考核相结合,不仅重视数量,也要重视质量,解决科研的质量与效率问题[24]。同时,增加对教师下一年度绩效规划的考核,指导教师未来发展。其次,在晋升考核方面,高校要对现有考核方式进行科学调整。实行预聘制的高校要明确考核目的是留住人才。预聘制考核要用科学的方式,通过公正的规则得出对教师的综合评价,改变“非升即走”的现状。对于没能达到晋升条件、但在某方面格外优秀的教师可以采取校内转岗的方式留住人才。未实行预聘制的高校要优化教师分类管理制度。一方面要做到教师分类和学科发展相适应;另一方面要根据本校实际情况对教师进行分类,确保岗位划分的科学性、针对性。

第四,对绩效结果进行诊断,助力下一循环。中国高校对于绩效考核结果的运用一般体现在薪酬、奖金、晋升方面,优秀者得到奖励,不合格者受到惩罚。但仅仅这样是不够的,绩效管理人员需要对绩效结果进行诊断。在教师层面,管理者需要对教师的绩效完成情况提出诊断建议,帮助绩效不佳的教师提升绩效,让绩效优秀的教师继续保持。在学校层面,管理者要关注当前的绩效考核体系是否科学合理,是否切合实际,必要时对下一年度绩效计划的制定做出调整。绩效结果的分析诊断不仅是为PDCA循环画上句号,更是为开启下一次循环打下良好基础。

参考文献:

[1]朱玉成.高校教师非升即走的制度误用及纠偏[J].中国高教研究,2021(12):64-69.

[2]阎光才.学术职业压力与教师行动取向的制度效应[J].高等教育研究,2018(11):45-55.

[3]谢明荣,刘磊.战略管理的视角:高校教师绩效管理体系的构建[J].国家教育行政学院学报,2012(11):71-75.

[4]姚翔.助推“双一流”战略发展的高校教师绩效管理体系探讨[J].国家教育行政学院学报,2017(2):57-62.

[5]SHEWHART W A.Economic Quality Control of Manufactured Product[J].Bell System Technical Journal,1930(2):364-389.

[6]DEMING W E.Improvement of Quality and Productivity through Action by Management[J].National Productivity Review,1982(1):12-22.

[7]潘建寿,赵健,张洁,等.PDCA方法在提高专业实验教学质量中的应用[J].高等理科教育,2005(2):102-105.

[8]俞继凤.PDCA模式在高校教学质量监控中的应用:一个案例研究[J].旅游学刊,2006(S1):47-50.

[9]向智男.借鉴PDCA循环构建研究生课程过程管理机制[J].研究生教育研究,2018(1):38-43.

[10]李贞刚,王红,陈强.基于PDCA模式的质量保障体系构建[J].高教发展与评估,2018(2):32-40+104.

[11]马璨婧.日本高校教育质量保障体系下的PDCA循环理论应用及启示[J].江苏高教,2021(8):110-113.

[12]王雪.“双一流”建设中地方行业高校教师绩效评价制度改革探析[J].广西社会科学,2019(11):177-181.

[13]张欣,卜龙.高校教师绩效管理两级循环联动模式研究[J].北京行政学院学报,2015(2):94-98.

[14]鞠晓红,牛熠.基于OKR的高校教师绩效管理模型及实施路径研究[J].黑龙江高教研究,2020(2):82-87.

[15]常铮.基于企业PDCA循环的民办高校教师绩效管理模式研究[J].吉林工程技术师范学院学报,2020(2):41-43.

[16]University Australian National.Procedure:Performance and Development-Academic staff[EB/OL].(2018-08-14)[2021-11-20].https://policies.anu.edu.au/ppl/document/ANUP_000689.

[17]University Macquarie.Performance Development and Review[EB/OL].(2021-02-22)[2021-11-20].https://policies.mq.edu.au/document/view.php?id=95.

[18]蔡连玉,鲁虹.高校教师绩效管理计件工资化及其治理路径研究[J].高校教育管理,2020(2):97-104.

[19]吕黎江,吴剑.高校教师评价体系改革探析[J].浙江社会科学,2021(7):144-149+160.

[20]武汉大学人事部.武汉大学新选聘教师聘期制试行办法[EB/OL].(2020-12-23)[2021-11-20].http://rsb.whu.edu.cn/info/1137/1804.htm.

[21]彭宇飞.基于公平与效率的高校教师绩效管理人本选择研究[J].苏州大学学报(哲学社会科学版),2015(6):138-143.

[22]李陈锋.高校教师考核的问题与对策研究[J].现代管理科学,2015(9):112-114.

[23]薛桐,郑毅,刘文斌.组织结构视角下我国高校绩效管理框架研究[J].科研管理,2016(9):145-151.

[24]曹志峰.高校教师胜任力对工作绩效的影响——基于组织支持感知的中介作用机制分析[J].教育文化论坛,2023(2):95-102.

A Comparative Study on the Performance Management System of Chinese and Australian University Faculty from the Perspective of PDCA Cycle Theory

Abstract:

How to improve teacher performance while reducing teacher stress in the new era has become an issue of concern. This paper, from the perspective of the PDCA cycle theory, compares the differences between China and Australia in four aspects of performance planning, performance implementation, performance evaluation, and performance feedback in universities. In terms of performance planning, Australian universities adopt a human-centered approach, while Chinese universities tend to have a three-level division at the school, college, and department levels. In terms of performance implementation, performance coaching is integrated throughout the performance assessment cycle in Australian universities, emphasizing information feedback, while Chinese universities downplay the coaching process and focus on the results. In terms of performance evaluation, Australian universities often adopt differentiated annual assessment methods, while Chinese universities conduct standardized annual assessments. Australian universities have hierarchical teacher promotion assessments, while Chinese universities have more pre-employment and non-pre-employment systems. In terms of performance feedback, Australian universities have stricter corrective measures for underperforming teachers, and Chinese universities also have punitive measures. The performance management in Chinese universities can be optimized in four aspects: first, combining standardization and personalization in performance planning; second, emphasizing the performance implementation process and establishing communication mechanisms; third, optimizing various types of assessments in a targeted manner; fourth, analyzing performance results to facilitate the next cycle.

Key words:

PDCA; university faculty; performance management; Australia