论学前教育学的听觉转向

2024-06-21姜勇周榆

姜勇 周榆

摘 要:传统的学前教育学以视觉为中心,具有理性主义的惯性和认识论哲学的倾向,只注重“看”而忽视其他感知觉,特别是听觉。听觉转向的学前教育学重视教育的人文性、价值性、意义性,为克服传统理性主义与认识论哲学的局限开辟新的道路。听觉转向的学前教育学与以视觉为中心的学前教育学存在显著差异:一是“有无”之别,即视觉中心的“执我”和听觉转向的“无我”之哲学立场的差异。二是“孤众”之别,视觉中心的主体处于岑寂的“我观”状态,而听觉转向的学前教育学则是酬和的,共同构造的,强调心灵的转向,需要借助“重要他人”,特别是优秀教育者的力量。三是“见闻”之别,主要体现在方法论方面。视觉中心的学前教育学关注“在场性”,通过直观可见的实证主义方法揭示所谓的教育规律;听觉转向的学前教育学关心“不在场性”,相信“道说”的方式,通过“倾听”把握未能到场的“实事”背后的“大道”之言。基于此,学前教育学亟待转向基于听觉的立场,建立起基于听觉的话语体系:其一,建立起富有听觉伦理学色彩的学前教育学;其二,建立起饱含听觉美学精神的学前教育学;其三,建立起蕴藏听觉现象学意味的学前教育学。

关键词:学前教育学;听觉转向;听觉伦理学;听觉美学;听觉现象学

中图分类号:G40-01 文献标识码:A 文章编号:1674-7615(2024)03-0031-17

DOI:10.15958/j.cnki.jywhlt.2024.03.004

西方两千多年来的传统认识论是以视觉为中心的,无论是柏拉图的洞穴隐喻,还是亚里士多德的蜡印隐喻,都强调了视觉的优先地位。胡塞尔建立的先验现象学改变了这一传统的认识,他认为与“看”相比,触觉更为重要,更能够进入到本质直观的立义、充实与赋义的过程。如果说胡塞尔的先验现象学提出的是从视觉到触觉的转向的话,那么,学前教育学的身体转向则应更加关注从视觉到听觉的转向,如果学者或教师不去用心聆听,就无法走进儿童的心灵世界,无法体验儿童的真情实感,无法领会儿童的现身情态。因此,本文的意义在于论证学前教育的听觉转向之意义与可能性。

一、学前教育学的听觉转向:从视觉中心到听觉中心

古希腊哲学家大多重视教育的亲身性,即亲身感知、亲身体验、亲身理解,如经验主义创始者恩培多克勒认为万物由四“根”——土、水、火、空气组成,万物的认识是一个身体知觉过程,由体内的“根”感知万物中的同种“根”。之后的苏格拉底摆脱了这样一种关心身体的哲学观,并影响了其后两千多年来的西方哲学和西方教育学,“从‘身体教育学到‘知识教育学的转换是人类历史上的一个教育大事件。这个教育大事件在知识形态上显示为‘知识教育学。”[1]学前教育学亦是如此。随着欧洲大陆哲学的繁荣发展,许多学者重新发现了身体的意义,并提出了相应的理论。随着胡塞尔的知觉现象学(Perceptual Phenomenology)、维特根斯坦的体感还原学(Body Feeling Redecutionism)、梅洛—庞蒂的身体现象学(Body Phenomenology)、福柯的身体政治学(Body Politics)、莱考夫的肉身哲学(Philosophy in the Flesh)、舒斯特曼的身体美学(Somaesthetics)、拉康的观悟美学(Gaze Esthetics)等新学说、新思想逐渐兴起,身体意识得到复兴。在此时代背景下,学前教育学者开始转向对身体的关心。值得自豪的是,身体关心恰是中国自古以来的传统。当代美国实用主义美学领袖舒斯特曼就主张西方学者要多吸收儒家学说的身体美学思想,他认为中国古代文献使用了许多不同的术语来指称身体,如“身”“体”“形”“躯”等,非常精彩地传达出了活生生的、动态的、灵敏的人类身体的形象,它存在于物质空间、社会空间和自身感知、行动和反思的努力空间中[2]。

(一)呼唤一种听觉转向的学前教育学:从视觉的“拮抗”转向听觉的“导纳”

近年来,虽然身体意义开始受到学前教育学界的广泛关注,但有关身体的学前教育学在发展方向上存在着一个突出的问题,即将身体窄化为视觉中心,基于视觉伦理学、视觉美学、视觉现象学等理论来建构,将视觉置放于身体的诸感觉、意识、体验之首,而忽视或否定其他感知觉的巨大力量。当然,视觉隐喻、图像思维、洞见智慧这一系列与视觉相关的学术话语极大程度地凸显了视觉的意义,但这种思想只注重“看”,忽视其他感知觉,尤其是“听”的意义易使学前教育学陷入视觉中心主义的危险之中。“亚里士多德的《形而上学》以颂扬视觉开篇……新柏拉图主义和中世纪光的形而上学是单纯的视觉本体论,基督教形而上学甚至以视觉隐喻来阐释神言。”[3]国际美学学会前任主席艾尔雅维茨看到了这一问题的严重性,指出要解决西方身体哲学研究中的视觉中心主义,唯一出路在于借鉴中国文化所具有的独特的美学眼光,“在我看来,当代中国的主义、艺术和理论在许多方面都与西方目前或者近来的情形截然不同……现在有一个全新的竞争者参与其中,它就是中国。”[4]他认为以视觉为中心的科技时代虽使艺术与人类生活更加密切,但却出现了由视觉导致的“审美泛化”(aestheticization),视觉产业下美学的巨大生产力用无处不在的审美感官的活动影像替代了人们原本应有的心无旁骛的哲学运思,这是视觉中心时代的痛楚,也是只关心视觉的教育学的悲哀,“无论我们喜欢与否,我们自身在当今都已处于视觉成为社会现实主导形式的社会。”[5]这一观点同样非常适合于学前教育学领域。艾尔雅维茨极力主张,只有摆脱视觉中心的困境,美学、艺术学等学科才能回归哲学运思之境的光辉道路,而中国自古以来推崇的听觉文化是解决此时代问题的一剂良方。韦尔施在《重构美学》里提出“走向一种听觉文化”的可能,随着听觉文化日益受到学界重视,视觉中心主义传统正面临着冲击和瓦解[6]。

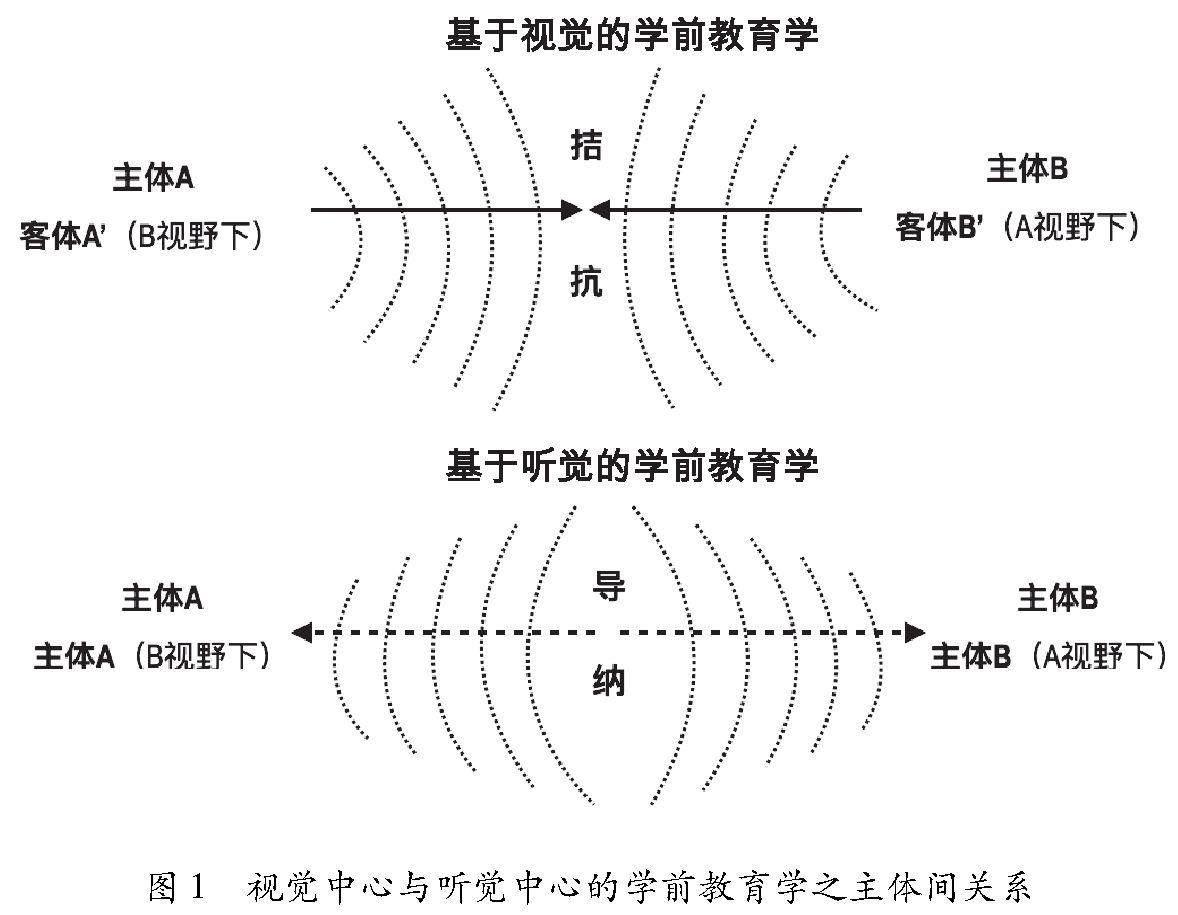

以视觉为中心的学前教育学注重主体的“看”,“看”是主体发出的“投射”,充满着成见和观点,易陷入认识论的泥潭,将对方当作为了实现某种目的,完成某种任务的客体而不是同样充满主体精神的“此在”(Dasein),这就会造成不同主体之间的拮抗。听觉转向的学前教育学则注重主体的“听”,“听”是一种邀约、悦纳、虚让、隐退的过程,将对方奉为另一个主体,千方百计地让对方进入自己的世界之中,虚心接受对方、悦纳对方,使其自身被给予,双方便形成了一种“导纳”的积极关系。视觉中心的身体教育学常会产生“拮抗”性,在主体A的视野下,原本是主体B却成了客体B′;同样,在主体B的视野下,原本是主体A则成了客体A′。而在听觉转向之后,A与B形成“导纳”关系,原本是主体B的仍是主体B,原本是主体A的仍是主体A,其主体性“不增不减”“非生亦非灭,非增亦非减,此五无二相。是名第一义,行者应当知”[7],见图1。

西方哲学、艺术、美学等学科都非常重视“看”,这在很大程度上受到亚里士多德的影响。亚里士多德认为在五官之中,视觉在我们认识和判断事物的过程中起到了最大的作用。英语“理论”(theory)一词即来自于古希腊语的“看”(θεωρiα)。古典学家康福德将其解释为“热情的动人的沉思”[8](沉思是“看”的一种形式)。“理论”一词和“剧场”或“剧院”(theater)同属一个词根。西方戏剧注重“看”,而中国戏曲关心“听”。中西方的戏曲/戏剧观念迥然有别,西方戏剧是“看”的艺术,“看”的文化,“看”的哲学;中国戏曲是“听”的艺术,“听”的文化,“听”的哲学。“西方更重视‘视觉,中国则偏重‘听觉,因为‘看更接近于‘理智而‘听更接近于‘情感。”[9]如果说“看”追求的是观感之美、形神之美、貌相之美,那么“听”注重的是神韵之美、行腔之美、意蕴之美。“看”与“听”各有侧重,各具法性,各赋意韵。戏曲编剧大家蒋锡武评论京派京剧“人皆以闭目而听戏为内行”,而海派京剧“则以睁眼看戏为进步”,他认为戏曲之魂还是在于“听”,“听”重在精神,而“看”实耽于物质,有不“看”而“听”,却没有只“看”而不“听”的戏迷[10]。

以“看”为中心的学前教育学关心的是图像文化,图像文化中的主体往往是被动、消极的,如观众在观看电影、话剧等的过程中,总是被动地随着情节演进或欣喜蹁跹,或饥寒怀抱,或鲛珠泪抛,或失意嚎啕,其情其感随着剧情的跌宕起伏而变化万千,“观”众总是沉醉剧情之中,却绝少抽身反思。海德格尔曾批评科学与技术宰制下人类哲思精神必然走向衰弱:“科学不思!”[11]同样,沉陷在视觉中心的学前教育学也易陷入“视觉不思”的境地,进入马尔库塞所指称的“批判的停顿”状态。在视觉中心的霸权之下,学前教育学容易变成一个缺乏不同声音和观点的学科,一个缺乏质疑者、批评者和反思者的波澜不惊的学科。身处其间的教育者和教育对象也就成了一个个“单向度的人”(One-Dimensional Man),唯唯诺诺,不敢有任何违拗,人云亦云却绝无半点新知,亦步亦趋却绝无丝毫主见。视觉中心的学前教育学是危险的,“赵良曰:‘千羊之皮,不如一狐之掖;千人之诺诺,不如一士之谔谔。武王谔谔以昌,殷纣墨墨以亡。”[12]视觉中心宰制下的学前教育学不仅会失去进取性、活泼性和生机性,也会失去研究的勇气、梦想与决心。所以尼采才提出任何人设价值要经过重新估量,才能保证价值的生命活力,而为了完成这样的使命,任何手段都是正当的,任何“时间”都是一件幸事[13]。重估一切价值,就要做到积极倾听一切主张。贞观之治之所以呈现文化繁荣、政治清明的局面,与唐太宗广开言路、积极纳谏、从善如流因而形成兼听则明的多元、开放、包容的“听”文化密切相关。与听觉转向的学前教育学注重倾听不同,视觉中心的学前教育学往往表现出以教育者为中心,自以为是、自作聪明、自鸣得意,而听觉转向的学前教育学则是谦逊的、虚心的,“在倾听那里,我们总还有什么东西是可学的。”[14]

听觉转向的学前教育学突破了两千年来西方视觉至上的认识论哲学传统。亚里士多德总结了人类有五种感觉:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉,并着意将视觉放在五觉之首。他有一个著名的“蜡印”隐喻(wax-print metaphor),“正如蜡块接受戒指的印记,而不接受金或铜。它所把握的是金或铜的印记,而不是金或铜本身。”[15]亚里士多德将“看”视为五觉之首,所以“蜡印”譬喻是视觉的比喻,但视觉只能看到形式,却无法体会质料,“感知包含着被感知的对象,只是排除了其质料;思维的对象存在于思维着的理智中。”[16]原文中“理智”用“nous”(努斯)来表示,“nous”是古希腊哲学对理性的诸多表述中的一种,原义指物体在“光”中变得可见、澄明,后转义为理性之光。亚里士多德将“nous”比作理性的“看”,是人们与世界打交道的基本方式。视觉虽然很重要,但“看”到的是“实事”之“貌相”(visage),“貌相”主要以形式来体现,包括颜色、形状、大小、位置、运动状态等,它们并非“实事”之内在质料。与视觉不同,听觉可以直接把握“实事”之质料,如人的内在心理情绪状态,可以通过“听”来体会言语背后溢出的喜悦、悲伤、兴奋、沉静等真情实感。因此,近现代许多西方哲学家开启了对视觉中心的质疑和对听觉的关注,比如柏格森、萨特、梅洛—庞蒂、列维纳斯、福柯等等,尽管主张各异,但对视觉由来已久的高贵性的批判却是一致的[17]。

(二)听觉转向的学前教育学之重要特征:儿童教育是春风化雨的历程

听觉转向的学前教育学注重儿童教育是春风化雨的心灵转向的历程,主张“听”的能力是人文化育的成果,与文化启蒙、文化熏陶息息相关。亚里士多德在《尼各马可伦理学》(The Nicomachean Ethics)里指出视觉的先天性,它不是练习的结果,与陶冶无关,我们不是通过反复看获得视觉,相反,我们是先有了感觉然后运用感觉,而不是先运用感觉才有了感觉[18]。与之不同,中国文化历来就有注重“听”的传统,学前教育学具有听觉性的先天倾向。“文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”[19]“听”的能力与文化、艺术、审美密切关联,需要后天的人文化育、滋养浸润、陶冶淬炼,需要儿童沉潜往复、从容含玩、宵衣旰食,需要教育者对教育内容甄繁就简、去芜存精、辨物居方。蔡元培先生非常重视美育。他认为情感推动力的强弱决定了人是否能有伟大而高尚的行为,要转弱为强,转薄为厚,有待于陶养,陶养的作用,便叫作美育,而陶养的实现,有赖于社会实践[20]。“听”的能力形成犹如宋代理学家朱熹强调的心性形成的“工夫”,由“实践”与“涵养”所构成,在“做”的实践中不断丰富、牢固、拓展优良优雅的能力与品性,此涵养所成的“心性”又不断推动儿童“做”出更美更善更优的道德实践活动,这就是朱熹所说的“行以证知”“知化于行”。王阳明所说的“工夫”与其一脉相承,“工夫即是主体对经典内容的践履——在体认中,主体内化经典义理并努力使之转化为自身品格,以身心实践落实经典的学问并证成其文义的真实。”[21]

“听”的能力需要后天培育,而非生而有之,这就说明了听觉转向的学前教育学重视教育历程的人文性、价值性、意义性。以戏曲为例,真正的戏迷要有一流的听觉辨别力,至少要用心听过几十出甚而数百出的戏,要对经典唱段信手拈来,甚至还要在渔鼓简板、琵琶胡琴等的伴奏下富有韵味地表演。戏迷的这种听音辨声的能力绝非一日之功,而是经过长年累月的熏陶化育而成。比如,一名从小就喜欢越剧的戏迷,往往一听到起腔,立刻就晓得是越剧十三大主要流派中的哪家流派,哪种曲调,演员的功底深厚与否。“听”的审美活动,自有不同于“看”的奥妙。在戏曲欣赏活动中,很多老戏迷、老票友往往会闭上眼睛,用心凝神地“听”,沉醉痴痴地“听”,心无旁骛地“听”,时而还用手指或手掌拍打节奏,或一板一眼,或一板三眼,或有板无眼,那生动的场景背后透露的是他们对戏曲行腔的一种迷,对流派韵味的一份痴,对唱腔设计的一种魔,这是外国人断难意会的。四大名旦之一的程砚秋先生年轻时身形高挑清瘦、扮相俊美,但中年发福,自嘲珠圆玉润。每次程先生一亮相,观众就哄堂大笑,因为程先生实在太高太胖了,“但他精湛的技艺,使观众出神入化,高与不高,便不成问题。”[22]对戏迷来说,戏曲之美在于行腔是否绵厚悠长、甘之如饴、一咏三叹,是否曲折有韵,是否柔美回旋有味,是否字正腔圆,吐字如珠落玉盘,余音绕梁、声振林木、响遏行云。戏曲之美首要在于“听”之美而非“看”之美,是“听”在前,“听”为先,“听”居首,无唱腔就无流派,就无引人入胜、欲罢不能的韵味了。翁偶虹曾对京剧的“听”的艺术一言蔽之,“这次纪念程先生逝世二十五周年,应当谈谈他的艺术,唱腔还应当是首位,这是代表流派的旗帜……。”[23]

二、视觉中心与听觉转向的学前教育学之差异:“有无”之别、“孤众”之别、“见闻”之别

以视觉为中心的学前教育学只关心“看”的能力,而“看”又实在与传统以理性为中心的认识论哲学有太多相似性,无法完全挣脱西方传统理性主义和认识论哲学的枷锁。现象学家乔纳斯认为视觉经验的产生具有同时性、中立性和距离性的特征,是在一瞬间完成的,无须依赖时间的延续过程,无须和对象产生直接的关系连结,无须认知者与对象之间的接近与亲近[24]。因此,视觉具有某种天然的超越性和理性的意味。听觉转向的学前教育学则为儿童教育克服传统理性主义和传统认识论哲学的局限开辟了一条新的道路。听觉转向的学前教育学与以视觉为中心的学前教育学至少存在着三方面差异。

(一)“有无”之别 —— “执我”与“无我”

“有无”之别主要体现在哲学立场的差异。以视觉为中心的学前教育学,其立场是以传统的认识论哲学为基础的,即海德格尔所说的西方哲学二千多年来始终未能完全摆脱自苏格拉底以来的传统认识论哲学。听觉转向的学前教育学则是以“生存实践论”为基础的,“生存实践论”包括以马克思为代表的历史唯物主义、以叔本华为代表的唯意志主义、以詹姆士为代表的实用主义和以海德格尔为代表的存在主义等相关的思潮[25]。传统认识论不可避免地带有些许霸权独断、主观臆想、强势作派,因为视觉一般都是从教育者那里“发起”的,很难摆脱教育者的主观识见与认知偏爱。在视觉中心的学前教育学的框架下,儿童作为教育主体的“存在”本身被遗忘了,难以发展出主动参与和自由创造的精神品性。

听觉转向的学前教育学则完全不是这样。听觉是由儿童和教师共同“发起”的,无论是儿童还是教师都要保持积极、主动的倾听状态,努力做到将各自的前有、前见、前设等“先见”悬置起来,存而不论,留出空间,虚位以待,就像空的器皿一样,因其中空才能盛放食物或水果。没有这样一种“虚”的状态,教育者是无法“听”到教育对象的真切声音、真情实感和真知灼见的。“虚以待之兮,无为之先;庶类以成兮,此德之门。”[26]“虚位以听”也是佛学提倡的主体的“无我”状态,因其“无我”,才能破除心中陈见,避免因陈见而无法接纳新事物,陷于“一念”或“执念”的“无明”境地。印度佛教论师世亲尊者(Vasubandhu)撰写的《阿毗达磨俱舍论》(Abhidharmakos'a-s'āstra)里形象地道明了“无我”之妙用,“无我唯诸蕴,烦恼业所为,由中有相续,入胎如灯焰,如引次第增,相续由惑业,更趣于余世,故有轮无初。”[27]“无我”是一种“断见”,断了前有、前见、前设的“常见”。《杂阿含经》卷10中提到阐陀向阿难求解何谓“一切行无常,一切法无我”,阿难答曰:“我亲从佛闻,教摩诃迦旃延言:世人颠倒依于二边,若有、若无,世人取诸境界,心便计着。迦旃延!若不受、不取、不住、不计于我,此苦生时生、灭时灭。”[28]阿难所说的“心便计着”即是心心念念原来的诸法,即是没有破除心中陈见,因“一念”而“无明”。“无明”不是因为自己没有识见,恰恰相反,是因先见太过强烈,头脑中满是“先见”,已经没有空间存放新的识见了,于是一叶障目,不见泰山;一孔之窥,不见新政;一井之蛙,不见雷霆。

对此,海德格尔的批评是极有见地的。他认为传统认识论哲学将人的存在误读为定格化的“图像”,其根源就在于柏拉图把人的存在理解为“idea”(理念),“idea”是一个“视觉”形象的词,原义指事物的外观。传统认识论哲学停留在可观察的存在者之当下,而不愿去发现、解蔽存在的“不在场”之丰富性、多样性、活泼性,“在柏拉图那里,存在者之存在状态被规定为外观(ειδο Φνσιζ),这乃是世界必然成为图像这回事情的前提条件……世界本是我们生存的根基,现在却被把握为图像了”[29]。视觉中心下,无论是教师还是儿童,都习惯于用投射的目光注视对方,就像是一幅被简化为教育者和教育对象的对立、操纵、征服的紧张关系的图像。听觉转向的学前教育学绝非“图像”,而是一场听觉盛宴,教师和儿童均像去参加一场期待已久的盛大的音乐会,他们既是表演者又是听众,就像时下流行的“沉浸式戏剧”,双方均要首先排除掉各自的“先见”,虚一而静、虚左以待、虚心谦恭地去迎接“听”之“实事”本身的出场。或许这就是《存在与虚无》(Being and Nothingness: A Phenomenological Essay on Ontology)书名由来的原因之一,萨特用“存在”和“虚无”这对看似悖论的语词突出表现了人的生存处境:“从不是其所是到成为其所是”,就是从“虚无”到“存在”[30]。同样,海德格尔也指出“实”并不能把握“存在”本身,惟有“虚”方能展现“存在”之实事,本有(Ereignis)不可通过视觉性的“表象的—论证性的思维”获得,“它赋予我们人以一种泰然任之(Gelassenheit)于虚怀倾听的态度。”[31]263

“此在”(Dasein)与“存在”(Sein)的关系,落实到学前教育中,就是教师(此在)与儿童(存在)能否成为亲近、亲密、亲炙的亦师亦友的关系。这种关系体现为“看护”,“看护”不是咄咄逼人的看守和看管,而是在尊重、理解、宽容之上对“存在”的虚心倾听、侧耳聆听、洗耳恭听、凝神谛听。沉迷于“执我”的教育者常自以为是,缺乏对教育对象足够的尊重,不屑于倾听他们的心声。视觉中心格局里的教育者是没有“听”的习惯的。时下风靡欧美的瑞吉欧教育模式(Reggio Emilia Approach)指出学前教育最严重的问题主要不是方法上的,而是观念上的。儿童有一百种语言,有一百种解读、表征、言说世界的声音。遗憾的是,成人只允许儿童采用唯一的一种“语言”,那就是书本上、教材里、课堂中那唯一的一种语言。成人告诉儿童,只有那唯一的一种语言才是正确的,而孩子们却大声地对成人说:“不,一百种就在那里!”

(二)“孤众”之别 —— “岑寂”与“酬和”

以视觉为中心的学前教育学体现的是主体的“我观”状态,这一状态是孤独、岑寂的,是主体处于一种寂静无语、默然欢喜、天高云淡、高视阔步的状态。“我观”状态有助于教育主体不断提升自我的客观理性与沉思默想的能力,但也让主体远离了因与他人积极互动而带来的心灵的滋养、精神的震撼、生命的激荡、意志的鼓舞与心智的生长。我国南北朝文学家鲍照在《舞鹤赋》里用“岑寂”一词形容想象中的仙界之帝乡的高冷与沉静:“去帝乡之岑寂,归人寰之喧卑。岁峥嵘而愁暮,心惆惕而哀离。”[32]在鲍照看来,如果说人世间的居所是喧嚣而世俗的,那么,仙界之帝乡则是沉寂安宁且又高冷静谧的。晚唐的著名诗人皮日休也用“岑寂”一词来形容高冷寂静的洞庭西山之灵祐观:“古观岑且寂,幽人情自怡。一来包山下,三宿湖之湄。……客省高且敞,客床蟠复奇。石枕冷入脑,笋席寒侵肌。”[33]

“我观”之所以总是进入岑寂状态,是由于其以视觉为主要表征方式,是一种缺乏热情、激情、深情的“冷眼旁观”,是一种只有孤独的主体存在,而不与周遭世界中的人与物进行对话、交往、沟通的单子式的静观之思。“岑寂”的教育者囿于视觉中心的局限性,往往缺少与儿童民主平等的交往、真诚真挚的对话、热情友爱的互动、深情热忱的交流,难以做到充满人情味的温暖、亲近与体贴,难以做到足够的同情、关心与理解,难以做到充分的信赖、尊重与包容。在杜威看来,岑寂的视觉文化有其严重弊端,必须要借助充分互动、沟通、理解与分享的听觉文化才能够摆脱视觉中心的教育学之诸多危机。杜威认为耳朵与耳朵之间的交流——指互相尊重、互相理解的思想情感交流,远比眼睛与眼睛之间的交往来得更加亲近,更具有多样性,“符号和象征、语言这些沟通方式通过共享经验得以传承和延续。但这些意味深长的对话在人们的直接交往中具有重要的意义,也是固定和冷冰的书面演讲不具有的。……最后的结果只能通过面对面沟通完成给予和获得。”[34]

相较于“岑寂”的“我观”,中国的教育传统历来重视对话,如中华戏曲里的很多经典唱段喜欢用问答的方式来表达双方思想的唱和,这被称为“酬韵”或“酬唱”。越剧《沙漠王子》里为表现罗兰王子与伊丽公主二人如雪莲般的纯洁美好,如磐石般的卓绝弘毅,如筼筜般的意志坚强,陈曼编剧特意编写了一段王子与公主的“酬韵”,淋漓尽致地展现双方情意相连。王子的吟唱:“满坡玫瑰映日娇,香气清烈品更高,最爱它不如雪莲性孤傲,更比牡丹少矜娇,有刺不媚俗人笑,野地开花英气豪。”公主的酬韵:“春来百花竞妖娆,玫瑰有刺冷眼瞧。最爱它不向权贵争风骚,唯见英雄方折腰,甘为乡野争风貌,红艳不褪香不消。”[35]这一问一答,一唱一和的方式道出两人一样心绪,一般坚强,一种胸怀。这是听觉转向的声情并茂之美,热情洋溢之美,情真意切之美。

受限于西方两千多年来的认识论传统,即便是欧洲大陆哲学家也常常无法摆脱视觉中心的局限性。如早期的胡塞尔就非常重视“视域”与意向性活动之间的天然联系。在《纯粹现象学通论》中,胡塞尔形象地描绘了“实事”本身具有的时间性,时间性正是通过“视域”的变换来实现的,“意向性体验必然有其在前的视域。……也必然有其在后的视域。”[36]胡塞尔认为,除了当下的时间之外,还存在两个时间,一个是“在前的视域”(Horizont des Vorhin),即“前摄”(Protektion),指向未来,体现时间的绵延性;另一个是“在后的视域”(Horizont des Nachher),即“滞留”(Retention),指向历史,体现时间的过往性。海德格尔在此基础上进一步阐述了“此在”的时间性问题,但他没有用胡塞尔的“视域”,而用“视见”(Sicht)一词来表达“此在”的在世存在必然是充满劳绩地忙碌于事的“寻视”(Umsicht)和烦心于人的“顾视”(Rücksicht)这两种基本“视觉”状态,作为生存论意义上的领会、体悟、运筹和操持。可见,无论是早期的胡塞尔,还是海德格尔也都未能彻底摆脱西方自古以来的视觉中心的影响[37]。

岑寂之“我观”之所以会让教育者进入停滞的状态,也是因为这种单子式、孤独、个体的“我观”往往缺乏他人带来的激励性、启发性、鼓动性,没有看到听觉转向后的“我听”是一种因他人的思想、主张、观点与做法而带来的“刺激性”“震撼性”“深层性”触动,这种触动是心灵的转向。很多时候,心灵转向并不是靠个体的孤寂思考,而要借助“重要他人”,特别是优秀的教师、智慧的家长、友善的同伴之力量,从而产生理智萌发、心弦拨动、脑力激荡、情感共鸣、意志烘托。例如,英国政府曾发起过一场旨在使儿童对所学内容感受到“刺激性”的课程改革。英国教育大臣克拉克主张鼓励更多优秀的专业人士进入校园,与儿童对话、交流、沟通与合作,给他们带来新鲜“刺激”,实现“我听”的教育格局,“政府现已决定采取的措施将鼓励学校邀请专业的作家、音乐家和科学家到校与儿童一起学习、工作。”[38]

(三)“见闻”之别 —— “亲见”与“道说”

“见闻”之别主要体现在方法论方面。视觉中心的学前教育学关注的是“在场性”,或者说“亲见性”,即通过“可观察”的实证主义方法来揭示“实事”,认为只有亲眼所见才是确信的、明证的、真实的,通过“看”发现事物与事物间的差异,从而科学明确地把握“实事”。亚里士多德就认为:“在诸感觉中,视觉最为重要,无论是我们在按观点行事时,还是在无所事事时,与其他感觉比较起来,我们更喜欢观看,这是因为,能使我们认识事物并洞见它们之间差异的绝大部分感觉来自视觉。”[39]基于实证方法论的学前教育研究十分迷恋视觉的“在场性”,强调“亲见”。在科技空前繁荣的现代社会,人们可以借助各种观测工具来拓展“亲见”,观测仪器是人类眼睛的延伸,如照相机、摄像机、眼动仪,以及各种先进技术:正电子断层扫描技术(PET)、事件相关电位技术(ERP)、多功能核磁成像技术(fMRI),特别是后者已能将“视觉”延伸到神经分子水平加以观测,成为心理学领域备受推崇的脑认知成像研究工具[40]。

与视觉中心的学前教育学偏爱实证方法论不同,听觉转向的学前教育学则关心“不在场性”,不强调在场的亲见性,而相信“道说”的方式,通过“倾听”来把握未能到场,难以出场,无法在场之“实事”本身背后的“大道”之言。视觉中心的学前教育学注重的是亲见,是旁观,是识见,运用实证主义方法论获得“实事”的诸般貌相,包括“实事”之形、之状,以把握“实事”之理性。然而遗憾的是,视觉中心断难体验、玩味、领悟到“实事”本身之真情、实感、温存,并最终通晓“实事”之内在意韵。这是因为视觉中心太过强调“在场性”,而放弃了一切非在场性的“道说”。与之相反,“道说”要把握和追求的正是基于而又超越了“在场性”的关于“实事”本身的生命价值、人文伦理、敬畏信仰的意义性。如孔子重视周礼的祭祀仪式,认为“神”虽然不会到场,但祭祀本身及其背后却蕴含丰富的生命性、伦理性、价值性,“祭如在,祭神如神在。子曰:吾不与祭,如不祭。”[41]

值得指出的是,当前学前教育学的视觉中心主义逐渐扩散,甚至渗透到了听觉文化场域。以音乐美学为例,韩钟恩创造了基于视觉中心的美学概念——临响倾听(Listen in living soundscope),也称临场倾听或现场倾听,最初指个体亲临音乐会现场,而不是通过回放录音设备,如CD、黑胶唱片、磁带、广播、网络媒介来欣赏音乐作品。临响倾听强调的是音乐聆听方式的“在场性”,不是时间上的隔空回放,也不是空间上的异地而听,而是音响发声当下,是亲历音乐厅当场[42]。但在海德格尔看来,本真的听恰恰是“不在场”的听,不在场的听是一种诉诸内在直觉的谛听(Immanent listening)。不在场的倾听,相比直观的“亲见”,更亲近存在者之存在。视觉文化下的“亲见”常囿于场景、舞美、表演者、乐器等“实事”之繁杂的外在“貌相”而导致本真之存在被遮蔽。而不在场的“听”则会摆脱“实事”之貌相的局限性,超越即时、强烈、浅白、娱乐性的视觉冲击,真正地“闻”道而不“见”物,此正是庄子学说的妙处,“若夫乘道德而浮游则不然,无誉无訾,一龙一蛇,与时俱化,而无肯专为;一上一下,以和为量,浮游乎万物之祖,物物而不物于物,则胡可得而累邪!”[43]“物物而不物于物”,庄子在此强调的是既要看到物、发现物、认识物,又不要被我们所见到、所发现、所认识的物牵缠、驱使、羁绊。所以,海德格尔才感慨:“人倾听,因为人归属于寂静之指令。”[31]27寂静之指令是寂静之微音(das Gelut der Stille),不囿于“亲见”地让存在者充分给出存在本真的“道说”(Sage),是“大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形”[44]的微言大义,是经由本真的谛听而参透了“实事”本身之奥秘的大道之言。

听觉转向的学前教育学强调每一个当下的“实事”本身都紧密关涉着背后尚未出场的某种隐秘性存在。“实事”本身不是僵化、固定的,也不是孤立、寂寞的,而是处在无限、复杂、境遇性的关系网络之中,既与世界万物发生紧密联系——体现“实事”本身与他者间的空间性,又与它本身的过去、现在与未来发生须臾不可或缺的联系——体现“实事”本身与其自身间的时间性。如农民耕地,这块田地不是孤立的,关涉到未出场的农民是精心劳作的,还是懒散应付的;也关涉到以往的收成,当下的长势,未来可能的收获;还可能关涉到用的是传统工具还是现代机械耕种设备;是否用农药,是有机肥料还是无机肥料,等等。可见,“在场”总是与“不在场”紧密联系,且往往由“不在场”规约和限定,“任何一个当前出场的东西都不是自足的单纯在场者,而是与人的世界联系在一起,由不在场的东西来规定的。”[45]视觉中心的学前教育学看到的只是“实事”之某一时、某一刻、某一瞬,凝固的一个片断,无法整个、完全、历史、彻底地把握“实事”本身。听觉转向的学前教育学注重倾听“实事”四面八方的空间网络性(networking)与前情后事的时间绵延性(duration)之无尽诉说,以完整充分地把握“实事”本身。视觉中心的学前教育学因其凝固的“在场性”特征,决定了它无法把握“实事”本身的流变性、绵延性、生成性。相反,听觉转向的学前教育学因注重“不在场”的诉说,故而能从复杂性、流变性、跃迁性中真正领会“实事”本身。

三、听觉转向的学前教育学何以可能:以听觉伦理学、听觉美学、听觉现象学为基础

注重理性是西方两千多年来的哲学传统,理性精神又与视觉崇拜紧密联系,最突出的是柏拉图在《理想国》中生动描绘的“洞穴隐喻”(Allegory of the Cave):在地底洞穴中有一群囚徒,他们自小就待在这个洞穴里,手脚都被铁链束缚,不肯转头,始终面对着洞壁上的影子。他们的身后是一堆火,火光把身后的各种器具投影到囚徒面对的洞壁上,火光之下就是通向外界的通道。只要他们回头,就会发现光明之处,就能信步走出洞穴。但他们从来没有回过头,想当然地认为面前的影子才是唯一真实的世界。即便有人进来告诉他们回头看就能发现出口,他们也断然拒绝,并嘲笑那人。“洞穴隐喻”深刻地刻画了西方文化传统的视觉中心现象,洞穴中的囚徒只相信他们“看”见的,不相信他们“听”到的。囚徒“看”见的其实并非是真实、鲜活的生活世界,只不过是一个幻象,即使有人因为各种原因转身走出了洞穴,看到了光明的出口,并试图劝说面壁的其他囚徒,最终仍然无法撼动囚徒们本身的信念。与“听”相比,他们更相信的是“看”,这就是西方传统的认识论哲学无法摆脱两千多年来形成的以视觉为中心的制约与训诫,“在一种外力(意指教育)的迫使下,其中的某个囚徒被拉出洞穴见到了外面的阳光,见到了影子世界的真正来源。但在这里,走出洞穴的过程是被强迫的。”[46]“洞穴隐喻”表达了柏拉图对听觉的无比焦虑,他仍然将视觉视为哲学根本,并赋予它可以洞悉宇宙奥秘的至高无上的地位与能力。因此,学前教育学亟待转向听觉的立场,建立起基于听觉的学前教育学的话语表达方式。

(一)建立起富有听觉伦理学色彩的学前教育学

听觉转向的学前教育学,其伦理学基础不是以功利论、义务论为立场的规范伦理学(normative ethics),而是商谈伦理学(discourse ethics)。西方传统认识论哲学是以知识的确证性、客观性、效用性等为基础的,往往是以主体能否“看”到作为评估知识的科学性的唯一前提,这种符合论式的真理观其实暗含着知识属于符合眼睛所能确证的范围之域的前提,是以“看”见的视域作为探求知识、发现真理、验证科学的疆域。如在航海家哥伦布之前,绝大多数人认为地球是平的,水手航行在大海里是需要勇气的,一旦航行到大海的尽头,地球的边缘,船只就会坠入无尽的深渊。之所以认为地球是平的,与人类眼光所及密切相关。没有科学的观察仪器与技术,人类目光所及的大地与海洋都是“平”的,人们只相信自己“看”到的世界才是“真”的世界。随着科学技术的突飞猛进,人类能够通过宇宙飞船在太空遥看地球,此时已然证明地球是圆形球体,但确证的方式依然是通过眼睛的“看”,只不过这个“看”借助的是现代科学技术。视觉中心的身体教育学在伦理学基础上也是以可证实、可观测、可验证的知识为基础。规范伦理学以确证性的道德知识、教义、原理作为评判人的全部思想和行为的准绳,强调道德原则、伦理规范与价值道义。简言之,传统的视觉中心的学前教育学的伦理基础是讲规范、重教条、求理性、守秩序的规范伦理学,其最大问题是只强调道德的规范性,贬低情感在伦理精神方面的积极、正向的催化与塑造力量,最终反而成为不讲人情,失去感情,缺乏温情的冰冷的训诫。“我们必须把伴随着活动的快乐与痛苦看作是品质的表征。……德性是与快乐和痛苦相关的、产生最好活动的品质。”[47]正是看到了伦理学不仅是规范与教义的集合,更是人文精神的砥砺,优良品性的涵养,积极情感的烘托,伟大精神的感召,所以听觉转向的商谈伦理学在20世纪中后期迅速崛起,备受推崇。

如果说规范伦理学是基于视觉中心立场的话,那么法兰克福学派,也称批判社会学的第二代领军人物哈贝马斯所创立的商谈伦理学则是以“听”为中心的。哈贝马斯指出:交往双方均需要具备“听”的前提条件——真实性、正确性、真诚性和可领会性。其中,真诚性的内涵更丰富,更重要,更具人情味,“无论是口头语言、情绪语言,还是体态语言、书面语言中都需要真诚性;而且,‘真诚性的对象不仅是说者还包括听者。”[48]商谈伦理学非常关心在真诚的对话、理解与沟通过程中交往双方情感的自然流露、自在分享、自发共情与自动萌发。真诚的情感用眼睛“看”不到,要用心“听”。同样,在教育活动中,师幼双方各自“看”到的情感往往是“实事”之外在貌相,而用心、用情、用慧觉去“听”的则常常是“实事”本身之如其所是的“实相”,是“实事”本身真情实感的流露,此在无蔽的昭示。

以商谈伦理学为基础,听觉转向的学前教育学摆脱了教师的单一主体地位,自然、自在、自由地进入与儿童情意相通、通情共感的倾听关系,这种倾听关系被伽达默尔称为“听域交融”(the fusion of hearing threshold)。伽达默尔最开始提出的是“视域交融”(the fusion of horizons)的概念,“‘视域交融,那就表示至少应该有两种平等‘视域的存在,否则,就又会沦落为传统形而上学认识论中那种客体对象被主体‘视域所吞并的尴尬局面了。”[37]但后期的伽达默尔却用“听域交融”来替代原先的“视域融合”。在真诚和真心的“听域交融”的过程中,师幼双方均满怀敬意和情意地互相尊重,互相学习,互相拥抱。而视觉中心下,师幼双方常不可避免地或是因固执己见而滋生芥蒂之心,或是因未能用心倾听而表现出漠不关心,或是因教育者过于强势而使儿童骤增惶惶之心。以商谈伦理学为基础的听觉转向的学前教育学所推崇的不是教育主体因必须要遵循规范而作出负责任的,符合道德规则的言行,而是发自教育主体内在美好的心灵而自觉彰显道德品性的言行,“用安斯库姆的话说,‘应当‘需要‘必然这样一些日常(同时也是极其不可或缺的)术语通过如下方式获得这种特定的含义,即在相关的语境之下被等同于‘不得不‘负有义务或‘被要求去做。”[49]可以说,建立起富有听觉伦理学色彩的学前教育学追求的不是教育主体拥有一时、一地、一域之道德,而是因寻求内在真善美的道德故而充盈在教育主体内心里的一种自发的沉醉体验——浑然于心而不自知,举善行而不自足,谋善举而不自满。

(二)建立起饱含听觉美学精神的学前教育学

听觉转向的学前教育学的美学基础是存在主义美学。有了“听”,人们就会进入“至人无己,神人无功,圣人无名”的存在主义审美生活之中,而不会陷入功利主义的“可计算世界”(computational world)的藩篱。伴随着现代科技的空前繁荣,特别是大数据、人工智能、脑神经科学等的迅猛发展,一些学者极力倡导学前教育学必须以可计算性为基础,以算法为核心,仿佛如此才称得上是科学的学前教育学。“可计算性”确实有助于提升学前教育学研究的科学性、客观性、确证性,但也极易跌入传统认识论哲学的误区。不少学者对“可计算性”全面介入人文社会科学而极为忧虑:“我们值得提问一个看似老生常谈的争议:公共性真的能够被计算吗?……当代新媒介衍生的种种现象,并非计算社会科学可以单独予以回应。诸多牵涉新闻传播的深刻命题,至今难以通过量化手段来确认。”[50]听觉转向的学前教育学可以摆脱这种危险,它积极回到其赖以生存发展的生活、生命、生态的幼儿教育世界中,不会沉迷于对象化、客体化、机械化的,只见数据不见“人”的“可计算”的科学世界,能彰显其充满灵动、鲜活、丰富的,蕴含艺术、审美和诗意精神的人文品性。唯有如此,学前教育学才能真正激荡心灵,陶冶生命,萌发精神,唤醒意志。相比实证主义对教育之事实的关注,人们更要关心幼儿教育烛火的温暖之光而不计较光芒的大小;更要关心幼儿教育中时刻涌现的非理性精神的萌发、敞亮、昂扬,而不是一味追求远离了幼儿教育的精神世界与生活根基的客观理性;更要关切当前的学前课程资源是否充满童趣,是否诗情画意,是否彰显美学力量。例如,富有童趣、意境和美学鉴赏价值的诗词启蒙,就可以选用袁枚的充满生活气息、生活美学、生活诗意的《午倦》:“读书生午倦,一枕曲肱斜。忘却将窗掩,浑身是落花”[51]220以及《所见》:“牧童骑黄牛,歌声振林樾。意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。”[51]558学前教育不仅要积极培育儿童的意志品质,还应具有美学价值、美学功能,要让儿童能够发现美、欣赏美、表达美、创造美。

学前教育学如果拥有了听觉美学精神,就可以挣脱传统认识论哲学的工具理性主义、功利主义、实用主义等对理性的盲目崇拜,进入说者与听者双重身份的不断轮换,进入真诚、民主、自由、温暖的交往。视觉中心的学前教育学很难拥有对话精神。一方面,它缺少存在主义美学的温暖和煦的氛围;另一方面,它也不屑于进入由非理性精神主导的氛围,生怕失去了学前教育学的科学性。与科学性相比,听觉转向的学前教育学更看重的是真诚的对话精神。法兰西学院华裔院士程抱一认为听觉转向是要培养一种具有“非宣讲台”气质的对话关系,“在我的诗中,所谓的对话并没有遵循传统的‘提问—回答的模式,它以对话者之间‘共生之象出现。”[52]另一位对话理论的学者、量子物理学家玻姆主张“无目的性”对话,对话不是为了求得共识,或对已知信息的确认,而是双方共同发现,生成新思想,“对话仿佛是一种流淌于人们之间的意义溪流,它使所有对话者都能够参与和分享这一意义之溪,并因此能够在群体中萌生新的理解和见识。”[53]而哈贝马斯则提出只有符合真实性、正确性、真诚性和可领会性这四个基本原则,才能称得上是有“听觉”精神的对话。上述学者都强调听觉转向的对话是一种充满人文精神和人道主义色彩的自我敞开、自我开放和自身隐退。后现代主义学者德里达更是将“听”称作友善、正义、平等、温情的“好客性”(hospitalité),而将“看”认为是“东道主”(host)的咄咄逼人的霸权[54]。

当然,要做到德里达所说的倾听的“好客性”并非易事。因为,西方的人文科学与艺术在总体上是一种属于视觉的艺术。例如:油画强调透视,注重光影,留意细节,这一切都离不开艺术创作者的聚精会神地“看”。在油画创作中,绘画者的状态是严肃而庄敬的,丝毫不敢有任何懈怠,充满着紧张感,这与中国的绘画艺术形成了强烈反差。中国水墨画家总是希望作品不是一件复制品、复刻物、复印件。与其说中国画家画的是“画”,倒不如说画的是自己的心境,通过绘画来展现自己闲暇、安逸、潇洒、宁静的心境,有如闲云野鹤般的自在逍遥的生活。与西方画家始终关心的是画者运用何种视觉(或视角、眼光)所不同,中国传统山水画家更在意欣赏者是否“听”到了画境中的瀑布飞溅大珠小珠落玉盘之声,孤雁凌空云天振翅嘎嘎之声,清舟泛江江波浪打船头之声。如果说西方绘画是视觉艺术,站在画前就能“看”见画作所描摹的世界万物的真实样态的话,那么中国山水画便是听觉艺术,伫立画作之前,欣赏者仿佛“听”见了画作本境里的潺潺溪流声、鸟鸣空山声、寺院磐钟声、抚弹丝桐声,以及画家背后的心境。不单单画家,中国许多剧作家同样格外注重对声音的描述,许多佳作都有以“听”为名的经典唱段。例如:在《西厢记·琴心》中,崔莺莺听到张珙抚琴,感叹琴声与自己心绪浑然相通,“他不作铁骑刀枪把壮声冗,他不效猴山鹤吠空,他不逞高怀把风月弄,他却似儿女低语在小窗中。他思已穷恨未穷,都只为娇鸾雏凤失雌雄;他曲未终我意已通,分明是伯劳飞燕各西东……”[55],因而欢忭激动;在《张羽煮海·听琴》中,张羽听到龙女竟然能续弹自己未谱好的《鱼龙曲》,“疏剌剌,恰似晚风落万松。响潺潺,分明是流水绝涧中。这分明,是我试谱的鱼龙曲,却为何,竟在这仙客指下弄,适才我,琴思未断曲未终,他竟然信手续来天衣无缝……”[56],因而连声惊叹;在《玉簪记·听琴》中,潘必正与陈妙常互弹古琴,八音齐奏,琴意相通,互相“逗引”,潘必正听懂了陈妙常的弦外有音把情寄,“无限忧怨曲迷人,牵动游子心难收。移步寻声细聆听,气韵凌空意未休。悠扬已醉天上月,低回更迷花间友。弦上心事谁能识,相知更欲去相酬……”[57],因而暗生情愫。可见,中国古典戏曲正是以听觉为中心的艺术,许多老一辈的票友不是说去“看”戏,而是“听”戏,“听”的恰是“实事”本身的音韵意境之美。听觉转向的身体教育学是以存在主义美学为基础的,教育者与教育对象更注重运用“听”的方式来感受世间万物各具样态各领风骚之姿,体验大千世界造化造境造物之奇,感悟真善美的教育历程中教育主体的存在与发展之绚,感怀延伸、当下、前展的时间三态之于教育主体的境遇与亲在、此在、缘在之妙。

(三)建立起蕴藏听觉现象学意味的学前教育学

听觉转向的学前教育学,其方法论不是实证主义哲学,而是现象学。“看”通常以实证主义哲学为立场,相信人能“看”到的即是实在、客观、明证,“宋儒据理谈天,自谓穷造化阴阳之本;于日月五星,言之凿凿,如指诸掌。”[58]“看”的学前教育学的方法论仍是实证主义哲学。“听”则明显不同,“听”是感受,是理解,是主观。听觉转向中的“听”,体现的是教育主体感知、体验、理解、把握和玩味世界的一种能力。虽然“看”与“听”背后体现的都是人的身体的一种能力,但有根本不同。“看”是发出、照亮的能力,虽体现个体的主动性、能动性,却常表现出缺乏理解、尊重、沟通与宽容的强势性;“听”是接纳、包容和共生,表现为个体对万物尊重、理解、宽容与拥抱的柔软性。西方传统认识论哲学往往对看似被动、承守、接纳的“听”表现出轻蔑甚至贬低。如《斐多篇》(Phaedo)里的苏格拉底和《高尔吉亚篇》(Gorgias)里的柏拉图都流露出“扬心抑身”的偏执性,并认为正是因身体的存在,才使人们囿于感知,无法像自在自由、理性纯粹的心灵那样去揭示真理。人类真正认识到“听”的巨大光辉与力量主要来自尼采的贡献,其后经由胡塞尔、海德格尔、梅洛-庞蒂等现象学家的努力,逐渐从理性的“看”转向具有非理性精神的“听”,从客观理性转向具有感受在场和非在场力量的“听”的“肉身性”(Leib)。

对“肉身”而非躯体的关注表现出现象学方法论对实证主义方法论的批评与抛弃。“肉身”的亲身性、感受性、体验性、主观性等都说明了实证主义方法论陷入了远离“实事”之澄明之境的危机,“严格地说,这种对我的身体的客体化从我的主体角度看是有问题的。我主体性地把我的身体经验作为一个特别的空间对象。它的原本的经验阻止这种客体化。”[59]胡塞尔最早区分了躯体或身体(krper)与肉身间的本质差异,“在那些被本己性地把握到的这个自然的躯体中,我通过唯一的标志所发现的就是我的肉身。即作为不仅是一个躯体,而且恰好就是作为肉身——那种在我抽象出来的世界层面(Weltschicht)中的唯一对象——的唯一东西。”[60]躯体只是工具、手段、材料,“肉身”则代表了一种感知、把握进而进入世间万物以获得澄明之境的能力,有了“肉身”,才能谈及理解、同情、宽容等各种与非理性精神密切相关的能力。“看”把握的是世间万物的原真、客观、明证的领域,而“听”则进入的是世间万物的情感、生命、意志、精神的领域。可见,“肉身”具有海德格尔所说的亲在性、此在性、缘在性,博尔诺夫所说的境遇性,马里翁所言的不可预测性、不可测度性,以及尼采所说的狂欢性,以酒神精神为代表,以达极致的幸福体验。听觉转向的学前教育学的方法论正是建立在“肉身”基础上,它重视“听”的力量,这里的“听”包含了沉醉、尊重、同情、理解、投入等非理性精神,是一种不带成见、悬置判断、“无立场”的倾听和聆察,能帮助人们摒除强硬、霸道、先入为主的“先见”影响,从而具备开放、敞亮、自由的心态,不执着于将对象作为客观实在的事实来认知,而是面向和亲近“实事”本身那活泼泼的存在,以对象“如何是”而非“是什么”为旨归。如此就能促使教育之“实事”进入自由自在自得自现的澄明之境,毫无遮蔽地尽情展示自身,溢出自我,从而使得教育学者可以淋漓尽致地彰显、描绘、刻画教育“实事”本身。

四、结语

为了扭转受理性主义和认识论哲学影响而业已风靡两千多年的传统教育学的视觉中心主义的风向,亟待重塑一种听觉转向的学前教育学。相比于以视觉为中心的“看”的学前教育学的冷漠、僵化、逼索、主宰,听觉转向的学前教育学更符合教育学的精神内涵和本质追求,它有利于打破教育者和教育对象之间主客对立的“拮抗”关系,形成双主体间积极的“导纳”关系;它能够使儿童在文化、艺术和审美的人文化育中涵养心性、涤荡灵魂、淬炼品格,具有一种非理性的精神。因此,听觉转向的学前教育学要求教育者放下视觉中心下带有强烈“先见”的“执我”,以实现听觉转向下虚位以待、虚心倾听的“无我”;主张教育者要跳出岑寂孤独、客观理性、沉思默想的“我观”状态的围城,奔向与儿童平等交往、真诚对话、热情互动的原野;呼唤教育者摆脱对“可观察”的实证主义明证性、在场性和亲见性的迷恋,通过“倾听”来把握不在场之“实事”背后无限的、绵延的、生成的情感、价值和意义。为了建立起基于听觉话语体系的学前教育学,需要以商谈伦理学为基础,在真善美的自然展露中实现教育双方真挚真切的相遇和拥抱;需要借鉴存在主义的美学精神,在鲜活灵动、温暖和谐的人文世界中陶冶审美情操,焕发诗意精神;需要坚定现象学的方法论立场,以非理性的精神直面和亲近“实事”本身,使其毫无遮蔽地昭示自身,以达充满着情感、生命、意志、精神的澄明之境。需要注意的是,本文所指听觉转向的学前教育学并非局限于听觉,而是对视觉中心主义盛行之下以听觉为代表的其他感知觉的重申和复议,强调新时代的学前教育学要拒绝单一的、确定的、明证的视觉霸权,转向多维的、深度的、动感的感知觉世界。

参考文献:

[1]刘良华.“身体教育学”的沦陷与复兴[J].西北师大学报(社会科学版),2006(3):43-47.

[2]舒斯特曼.身体意识与身体美学[M].程相占,译.北京:商务印书馆,2011:4-5.

[3]韦尔施.重构美学[M].陆扬,张岩冰,译.上海:上海译文出版社,2002:215.

[4]ERJAVEC A.Zhuyi:From Absence to Bustle?Some Comments on Wang jianjiang's Article "The Bustle and The Absence of Zhuyi" [J].AM Journal of Art and Media Studies,2017(13):111-121.

[5]艾尔雅维茨.图像时代[M].王春辰,译.长春:吉林人民出版社,2003:65.

[6]王皇.中国古代美学理论中的听觉性理论研究[D].济南:山东大学,2013.

[7]班班多杰.《山法了义海论》所引佛教经论藏汉译文比较研究之八[J].中国藏学,2013(2):120-138.

[8]罗素.西方哲学史:上卷[M].何兆武,李约瑟,译.北京:商务印书馆,1982:52.

[9]叶秀山.古中国的歌[M].北京:中国人民大学出版社,2007:276.

[10]蒋锡武.艺坛·第三卷[M].上海:上海教育出版社,2004:358.

[11]海德格尔:科学不思想[EB/OL].(2022-04-03)[2024-01-18].https://it.sohu.com/a/535114697_121123713.

[12]史记[M].韩兆琦,译注.北京:中华书局,2010:4668.

[13]尼采.偶像的黄昏[M].李超杰,译.北京:商务印书馆,2013:20.

[14]伽达默尔.论倾听[J].潘德荣,译.安徽师范大学学报(人文社会科学版),2001(1):1-4.

[15]ROSS W D.Aristotle. De anima.Edited with Introduction and Commentary [Z].Oxford:Oxford University Press,1961:424a19-23.

[16]布伦塔诺.从经验立场出发的心理学[M].郝亿春,译.北京:商务印书馆,2017:106.

[17]吴琼.视觉性与视觉文化——视觉文化研究的谱系[J].文艺研究,2006(1):84-96+159.

[18]BARNES J.The Complete Works of Aristotle:The Revised Oxford Translation[M].Princeton:Princeton University Press,1984:1103a27-31.

[19]周易[M].杨天才,张善文,译注.北京:中华书局,2011:207.

[20]李媛,周慧梅.蔡元培美育思想与中国早期教育电影的美学取向——以金陵大学摄制的教育电影为中心[J].教育文化论坛,2022(6):26-32.

[21]康宇.朱熹经学诠释视角下的工夫论[J].哲学动态,2016(1):58-64.

[22]程砚秋——屈膝台步、别无分号[EB/OL].(2022-01-14)[2023-12-29].http://www.360doc.com/content/22/0114/18/33014958_1013269212.shtml.

[23]白登云,翁偶虹,吴祖光,等.程砚秋和程派艺术[J].戏剧报,1983(3):6-11.

[24]JONAS H.The Nobility of Sight:A Study in the Phenomenology of the Senses[C]//JONAS H.(Ed.),The Phenomenon of Life:Towards a Philosophical Biology.New York:Harper and Row,1966:135-156.

[25]俞吾金.从传统知识论到生存实践论[J].文史哲,2004(3):12-13.

[26]楚辞[M].林家骊,译注.北京:中华书局,2009:172.

[27]世亲造.俱舍论[C]//玄奘,译.大正新修大藏经:第二十九册.石家庄:河北佛协出版社,2010:47.

[28]张志伟.存在之“无”与缘起性空——海德格尔思想与佛教的“共鸣”[J].世界哲学,2019(1):50-59+160-161.

[29]海德格尔.海德格尔选集[Z].孙周兴,译.上海:上海三联书店,1996:899-900.

[30]张庆熊.现象学的本体论:论萨特的《存在与虚无》对现象学的贡献及其遗留问题[J].社会科学,2017(6):107-116.

[31]海德格尔.在通向语言的途中[M].孙周兴,译.北京:商务印书馆,2015.

[32]箫统.文选[M].李善,注.上海:上海古籍出版社,2011:632.

[33]史夏瑶.柳湖松岛莲花寺——唐诗中水景环境意象解读[D].北京:清华大学,2010.

[34]杜威.公众及其问题[M].《公众及其问题》翻译组,译.上海:复旦大学出版社,2015:215-216.

[35]姜勇.教师当以教书育人为志业——基于伊曼努尔·列维纳斯的他者现象学思想[J].教师发展研究,2023(1):73-81.

[36]HUSSERL E.Gesammelte Werke,Band III/1[M].Den Haag:Martinus Nijhoff,1976:184.

[37]肖建华.从“视域交融”到“听域交融”——对伽达默尔解释学的一种批判性理解[J].东岳论丛,2019(12):59-73+192.

[38]郭勉成.英国教育当前要务:激发学生学习热情[J].比较教育研究,2003(7):92.

[39]MCKEON R.The Basic Works of Aristotle[M].New York:Random House,1941:980a.

[40]胡冬梅.功能性核磁共振成像技术在国内心理学研究中的应用[J].聊城大学学报(自然科学版),2015(3):60-64.

[41]李零.去圣乃得真孔子:《论语》纵横读[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008:273.

[42]孙月.“听”见不在场的声音——“内在谛听”概念释义及音乐作品实例解析[J].中国音乐学,2017(10):123-130.

[43]庄子[M].方勇,译注.北京:中华书局,2010:318.

[44]萧天石.道德经圣解[M].北京:华夏出版社,2007:283.

[45]张世英.阴阳学说与西方哲学中的“在场”与“不在场”[J].社会科学战线,1998(3):99-106.

[46]翟楠.从灵魂到身体——柏拉图的“洞穴隐喻”及现代教育的价值倒转[J].西北师大学报(社会科学版),2011(1):71-75.

[47]亚里士多德.尼各马可伦理学[M].廖申白,译.北京:商务印书馆,2009:41-42.

[48]杨小爱,毛建儒.论哈贝马斯“商谈伦理学”对国学教育的启示性作用[J].山西高等学校社会科学学报,2015(2):65-68.

[49]叶舒凤,韩璞庚.在“互镜”中寻求“合作”——现代性视域中的规范伦理学与德性伦理学之争[J].伦理学研究,2019(6):7-13.

[50]王昀.“可计算”的迷思:计算导向的新闻生产及其公共性效应[J].湖南师范大学社会科学学报,2019(1):23-31.

[51]王志英.袁枚全集新编:第一册[M].杭州:浙江古籍出版社,2018:220.

[52]边明江.何为真正的对话[J].博览群书,2012(6):15-17.

[53]戴维·伯姆.论对话[M].王松涛,译.北京:教育科学出版社,2004:6.

[54]耿幼壮.倾听——后形而上学时代的感知范式[M].北京:北京大学出版社,2013:50.

[55]越剧西厢记琴心唱词解释[EB/OL].(2022-12-01)[2024-01-18].https://jingyan.baidu.com/article/f00622286b1d0fbad3f0c89f.html.

[56]张琳,陈雯婷,谢小.越剧《张羽煮海·听琴》[EB/OL].(2020-06-11)[2024-01-18].https://www.ximalaya.com/xiqu/33669164/306489004.

[57]越剧玉簪记剧本[EB/OL].(2018-09-10)[2024-01-18].http://www.360doc.com/content/18/0910/16/9570732_785438005.shtml.

[58]周积明.攻驳程朱,讥诋道学——《四库全书总目》的理学批判[EB/OL].(2023-04-22)[2024-01-18].https://www.163.com/dy/article/I2USHREV0541MRHS.html.

[59]REYNAERT P.Intersubjectivity and Naturalism:Husserl's Fifth Cartesian Meditation Revised[J].Husserl Studies,2001:207-216.

[60]胡塞尔.笛卡尔沉思与巴黎讲演[M].张宪,译.北京:人民出版社,2008:133-134.

On the Auditory Turn of Contemporary Early Childhood Education

Abstract:

The current theoretical and practical construction of early childhood education (ECE) is vision-centered, only paying attention to "visual" and ignoring other senses, especially "auditory", and having the inertia of rationalism and epistemology. ECE with "auditory turn" as the core attaches importance to the humanity, value, and significance of the educational process. The auditory turn of ECE opens up a new way for pedagogy to overcome the limitations of traditional rationalism and epistemology. There are three obvious differences between auditory-turn ECE and visual-centered ECE. Firstly, there is difference of philosophical position where the vision-centered ECE has "self-attachment", while the auditory turn ECE has "no self". Secondly, there is the difference between "solitariness" and "company". The vision-centered ECE reflects the subject's "self-view" state, which is often lonely and quiet. The ECE of auditory turn is "respond to a poem with a poem", which emphasizes the turn of mind,relying on the power of "important others", especially excellent teachers. Thirdly, the difference of "seeing" and "hearing", which is mainly reflected in the difference of methodology. The vision-centered ECE focuses on "presence", that is, to reveal the rules in education through the intuitive and positivist approach. The ECE of auditory turn is concerned with "non-presence", and believes in the way of "Daoism theory", that is, through "listening" to grasp the words of "Dao" behind the "facts" that are unable to be present, difficult to appear, and unable to be present. Therefore, early childhood education is bound to turn to a cultural position based on hearing and establish a new discourse system and expression based on hearing. This early childhood education based on hearing has the characteristic of auditory ethics, is full of auditory aesthetic spirit, and reveals the meaning of auditory phenomenology.

Key words:

early childhood education; auditory turn; auditory ethics; auditory aesthetics; auditory phenomenology